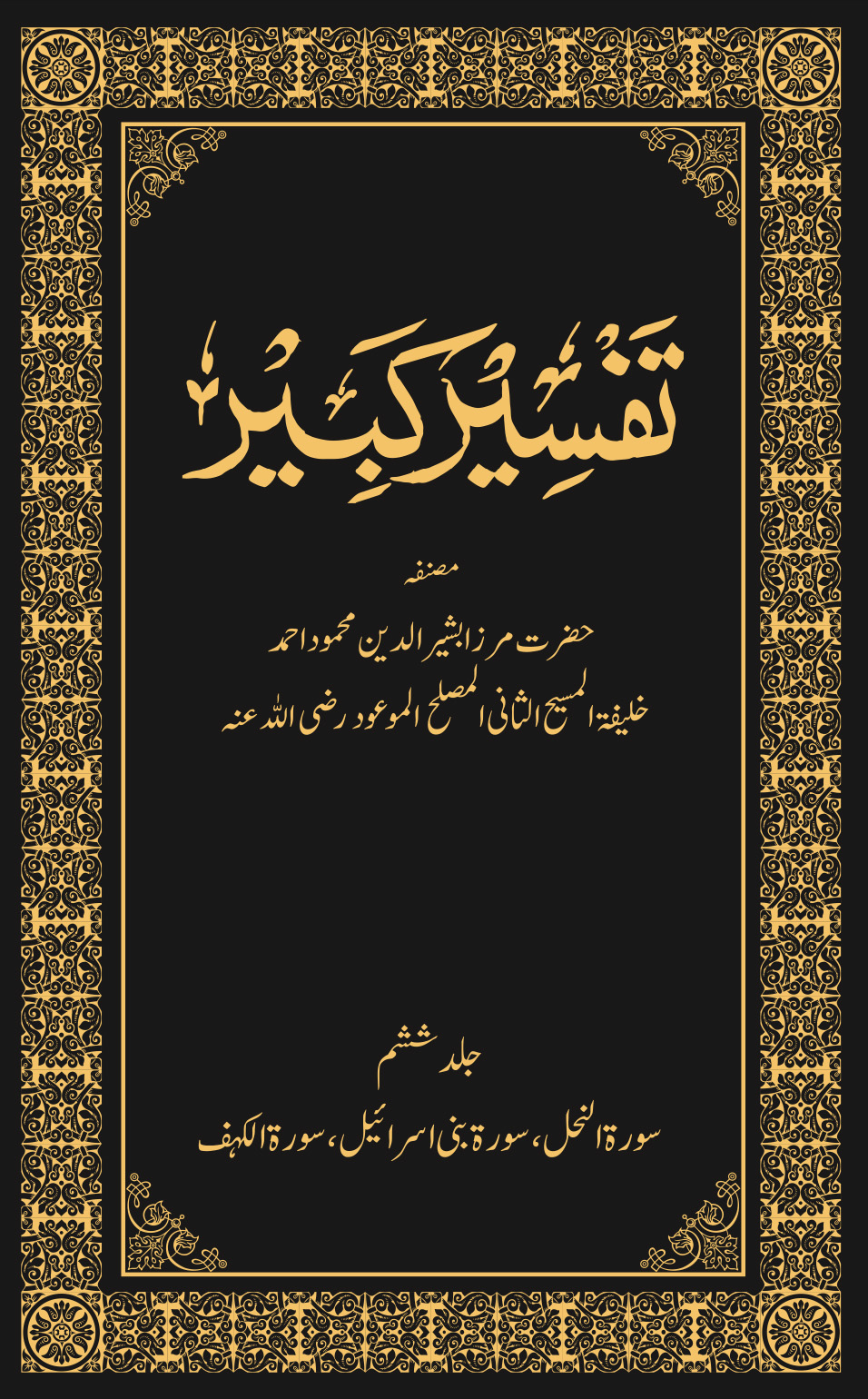

Complete Text of Tafseer-e-Kabeer Volume 6

Content sourced fromAlislam.org

Page 4

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَـحْمَدُہٗ وَ نُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ پیش لفظ اللہ تعالیٰ نے اس زمانہ کے مامور حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی معہود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو عظیم الشان رحمت کے نشان کے طور پر پسر موعود کی بشارت عطا فرمائی جو حضرت خلیفۃ المسیح الثانی المصلح الموعودؓ کے وجود میں پوری ہوئی.اور کلمات الہامیہ آپ کے وجود مسعود میں جلوہ گر ہوئے.ان میں سے ایک یہ ہے کہ ’’اسے علوم ظاہری و باطنی سے پُر کیا جائے گا.‘‘ قرآن مجید فرقان حمید کےوہ علوم و معارف بھی آپ کو سکھائے گئے جو اس سے پہلے منکشف نہ تھے.چنانچہ آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ ’’اس تفسیر کا بہت سا مضمون غور کانتیجہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کاعطیہ ہے.‘‘ آپ نے قرآن کریم کی تفسیر تحریر فرمائی اور اس کے مطالب و معانی اور نکات عجیبہ کو ظاہر و باطن میں پھر زندہ فرما دیا.یہ تصنیف لطیف موسوم بہ تفسیر کبیر اس مذکورہ بالا بشارت کی صداقت کاایک زندہ ثبوت اورشاہد ناطق ہے اور لاریب قرآنی علوم و معارف کا ایک بیش بہا خزانہ ہے جو خدا تعالیٰ نے موجودہ زمانہ کی ضرورتوں کے موافق ظاہر فرمایا ہے.تفسیر کبیر کی پہلی جلد ۱۹۴۰ء میں اشاعت پذیر ہوئی بعدہٗ مختلف وقتوں میں اس کی کل ۱۱ جلدیں شائع ہوئی تھیں.حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اوائل خلافت میں ہی ارشاد فرمایا کہ تفسیر کبیر کی صد سالہ جوبلی کے تحت دوبارہ اشاعت کی جائے.چنانچہ اس کے پازیٹو بنوا کر گیارہ کی بجائے دس جلدوں میں شائع کیا گیا.حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے اس علمی خزینہ کی اشاعت کا تازہ ایڈیشن طبع کروانے کی ہدایت فرمائی ہے.پہلی طباعت کتابت ہوکرشائع ہوئی تھی اور باریک قلم سے

Page 5

سُوْرَۃُ النَّحْلِ مَکِّـیَّۃٌ سورۃ نحل.یہ سورۃ مکی ہے وَھِیَ مَعَ الْبَسْمَلَۃِ مِائَۃٌ وَّ تِسْعٌ وَّعِشْرُوْنَ اٰیَۃً وَسِۃَّ عَشَرَ رَکُوْعًا اوربسم اللہ سمیت اس کی ایک سو انتیس آیتیں ہیں اورسولہ رکوع ہیں.یہ سورۃ مکی ہے اس سورۃ کے متعلق مفسرین کاقو ل ہے ھٰذِہِ السُّورَۃُ مَکِّیَّہٌ کُلُّھَاقَالَہُ الْحَسَنُ وَالْعَطَاءُ وَعِکْرَمَۃُ وَجَابِرٌ یعنی یہ سورۃ سب کی سب مکی ہے.حسن عطا ءاورعکرمہ اورجابر نے اسی خیال کا اظہار کیا ہے.قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اِلَّا ثَلَاثَ اٰیَاتٍ مِنْھَا وَھِیَ مِنْ قَوْلِہ تَعَالٰی.وَ لَا تَشْتَرُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِلٰی قَوْلِہِ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (النحل :۹۶ تا ۹۸).حضرت ابن عباس ؓ کاقول ہےکہ یہ سورۃ سب مکی ہے سوائے تین آیتوں کے.جو وَ لَا تَشْتَرُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ سے شروع ہوکرلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَپر ختم ہوتی ہیں بعض دوسرے کہتے ہیںکہ بیشک تین آیتیں غیر مکی ہیں.مگر وہ اس سورۃ کے آخر میں وَ اِنْ عَاقَبْتُمْ سے لے کر وَ الَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ تک ہیں.بعض کہتے ہیں کہ مندرجہ ذیل تین آیات مدنی ہیں (۱)وَ اِنْ عَاقَبْتُمْ والی آیت نَزَلَتْ فِی الْمَدِیْنَۃِ فِیْ شَأْنِ التَّمْثِیْلِ بِحَمْزَۃَ وَقَتْلٰی اُحُدٍ.یعنی یہ آیت حضرت حمزہؓ اوردیگر شہیدانِ اُحد کے مُثلہ کرنے کے واقعہ کے متعلق نازل ہوئی تھی.(۲)وَ اصْبِرْ وَ مَا صَبْرُكَ اِلَّا بِاللّٰهِ والی آیت(۳)ثُمَّ اِنَّ رَبَّکَ لِلَّذِیْنَ ھَاجَرُوْا والی آیت.بعض کہتے ہیں کہ اس سورۃ کے ابتداء سے پہلی تین آیات تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ تک مدنی ہیں.اورباقی تمام سورۃ مکی ہے.قتادہ نے اس کے بالکل برعکس کہا ہے.وہ کہتے ہیں پہلی تین آیتیں مکی ہیں.اورباقی سورۃ مدنی ہے.(البحر المحیط زیر آیت اَتٰۤى اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ۠...) یورپین مصنفین میں سے ویری ؔ نے ساری سورۃ کو آخری زمانہ کی مکی سورتوں میں سے قرار دیا ہے.نولڈک نے سوائے آیات ۴۴،۱۱۲، ۱۲۰، ۱۲۱،۱۲۶کے باقی سب سورۃ کو مکی قرار دیا ہے.(چونکہ اس نسخہ قرآن کریم میں بسم اللہ کو آیت شمار کیاگیا ہے اس لئے ایک ایک عدد بڑھادیاگیاہے.نولڈک نے ۴۳،۱۱۱،۱۱۹،۱۲۰،۱۲۵ لکھا ہے )سیلؔ نے آخری تین آیات کو مدنی قرار دیا ہے اورباقی تمام سورۃ کو مکی.وائل( WEIL )نے بڑے زور سے سیل کی بات کو رد کیاہے اورکہتا ہے کہ یہ بھی مکی ہی ہیں(وہیریز کمنٹری آن قرآ ن جلد ۳) وجہ تسمیہ اس سورۃ کانام نحل رکھا گیاہے.کیونکہ اس میں نحل کی وحی کا ذکرکے بتایاگیاہے کہ تمام کارخانہء عالم وحی

Page 6

پر چل رہاہے.اوریہی مضمون اس سورۃ کا محوری نقطہ ہے.دوسرے اس میں جہا د کاپہلی دفعہ ذکر ہے.چونکہ اس پر اعتراض ہوناتھا.نحل کی مثال سے اشار ہ کیا کہ اس میں شہد بھی ہے اورڈنک بھی.مگر ڈنک کم اورشہد زیادہ.اسی اصول پر جہاد کاقیام ہے.جس کی غرض صرف روحانی شہد کی حفاظت ہے.سورۃ کے مضامین میرے بتائے ہوئے قاعدہ کے مطابق کہ سورتوں کے مضامین حروف مقطّعات کے تابع ہوتے ہیں.اورجن سورتوں کے شروع میں مقطعات نہیںہوتے.وہ اپنے سے پہلی سورۃ کے جس کے پہلے مقطعات ہو ں.مضمون کے لحاظ سے تابع ہوتی ہیںاوراس میں اُسی سورۃ کے مضامین کا تسلسل ہوتاہے یہ سورۃ سورئہ حجر کے مضمون کے تسلسل میں ہے.اوراسی کے مضمون کو نئے پیرایہ میں جاری رکھا گیا ہے.یہ سورۃ سورۃ حجر کے مقطعات کے ماتحت ہے سورۃ حجر کے شروع میں الٓرٰ کے حروف ہیں جس کا مفہوم اَنَااللّٰہُ اَرٰی ہے یعنی میں اللہ دیکھ رہاہوں.اس سورۃ میں انہی صفت کے مضمون کو نئے پیرایہ میں اورنئے اسلوب سے بیان کیاگیا ہے.اس میں بتایاگیاہے کہ کلام الٰہی کیاشان رکھتا ہے اوراس کی کیاضرورت ہے.اوراس کے اندر کیا قوتِ جاذبہ ہوتی ہے.اورثابت کیا ہے کہ قرآن کریم جو تمام کتب سے کامل کتاب ہے.اس کی قوت جذب اورقوت قدسی کی توحد ہی نہیں.پھر مسلمانوں کی کامیابی میں کیا شبہ ہو سکتا ہے.پچھلی سورۃ کے ساتھ اس کامزید جوڑ یہ بھی ہےکہ پہلی سورۃ کے آخر میں’’ اِنَّ السَّاعَۃَ لَاٰتِیَۃٌ ‘‘اور’’ فَوَرَبِّكَ لَنَسْـَٔلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ‘‘کہہ کر کفار سے عذاب کاوعدہ کیاتھا.اب اس سورۃ میں اَتٰی اَمْرُاللّٰہِ کہہ کر یہ بتایاہے کہ وہ موعود وقت اب آہی گیا ہے.پہلی سورۃ کے آخر میں تواٰتِیَۃٌ فرمایاتھاکہ عذاب کو آیا ہی سمجھو اوراس سورۃ کواَتٰی سے شروع کیاہے کہ وہ آہی گیاہے.یہ قرآن کریم کامحاورہ ہے کہ وہ کسی امر کے قطعی ہونے پر ماضی کے صیغہ سے دلالت کرتاہے.اسی طرح جلد ظاہر ہونے والے امور کوبھی ماضی کے صیغہ سے ظاہر کرتا ہے.کیونکہ جو بات ہوچکی ہو.اس کے متعلق کو ئی شک باقی نہیں رہتا.اسی طرح ماضی کے لفظ سے اس امر پر بھی زو ردیاجاتاہے کہ وہ اس قدر قریب ہے کہ اُسے ہو چکا ہواہی جانو.اردومیں بھی کہتے ہیں کہ بس اُسے آیاہواہی سمجھو.یعنی اس کی آمد نہایت قریب ہے ان الفاظ سے بھی معلوم ہوتاہے کہ یہ سورۃ بالکل ہجرت کے قریب نازل ہوئی ہے.خلاصہ مضمون اس سورۃ کاخلاصہ مضمون یہ ہے کہ جو کچھ تمہیں بتایاجاچکاہے.اس کی سچائی کے ظاہر ہونے کا وقت بالکل قریب آگیا ہے.یہ سوال کہ یہ کلام کس پر نازل ہواہے.بالکل بے حقیقت ہے.معترض اتنا تودیکھے

Page 7

کہ انسان کی جسمانی پیدائش کیسی حقیر ہے.پھراُسے ترقی دے کر اللہ تعالیٰ نے کس قدرانعامات کا وارث کردیاہے.اسی طرح اگر خدا تعالیٰ روحانی عالم میں کسی آدمی کو جوبظاہربے حقیقت نظرآتاہوبڑھادے اورترقی دےدے.تویہ کیوں خیال نہیں کرتے کہ اس کے اندر بھی کوئی مخفی قابلیتیں ہوں گی.جس خدا نے دنیا کے عارضی سفروں کی ضروریات بہم پہنچائی ہیں.وہ دائمی سفر کی ضروریات کو کیونکر نظر انداز کردے گا.اللہ کے سوااس ضرورت کو نہ لوگ خود پوراکرسکتے ہیں اورنہ اُن کے معبود.پس خدا تعالیٰ کوپانے کا صحیح اورقریب ترراستہ اور اس راستہ پرچلنے کو سہل کردینے والے اسباب خدا تعالیٰ ہی بتاسکتاہے.اور وہی بتاتا ہے.آگے انسان اس میں دخل دے کر اگراپنے لئے مشکلات پیداکرلے.تواس کی ذمہ داری اس پر ہے.پھر بتایاہے کہ جو اس راستہ پر چلتے ہیں.ان سے کیاسلوک ہوتاہے.اورجو اس پر نہیں چلتے.ان کاکیاانجام ہوتاہے.اوراس سوال پر بھی روشنی ڈالی ہے کہ انسان کی جزاء اس کے انجام پر مترتب ہوتی ہے.اس لئے یہ کہنا کہ نبی کی بات کو سب لوگ فوراً نہیں مان لیتے.پھر جو پہلے انکار کرکے بعد میں ایمان لائے ہیں.ان کاکیا حال ہوگا.معقول اعتراض نہیں.ماننے والے اورنہ ماننے والے اپنے انجام کے مطابق پوچھے جائیں گے کیونکہ اگلے جہان کاراستہ وہاں سے شروع ہوتاہے جہا ں وہ موت کے وقت ختم ہوتاہے.پھر اس سوال کا جواب دیاکہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی آتے ہیں تواس کے پیغامبر کی بات کو کوئی ردّ کس طرح کرسکتاہے.خدا تعالیٰ توقادر ہے.پس جسے اللہ تعالیٰ بھیجے گا اس کی بات سب سے منوالے گااورعقلی جواب کے علاوہ نقلی جواب بھی دیا کہ بعض نبیوں کو تم بھی مانتے ہو.کیا ان کی باتوں کوسب نے مان لیا تھا.یاپہلے دن سے مان لیاتھا.پھر مومنوں کو توجہ دلائی کہ اگر تم خواہش رکھتے ہوکہ تمہارے عزیز اس کلام کو مان لیں تواس کاعلاج یہی ہے کہ اُن کے دلوں کو صاف کرو.اللہ تعالیٰ جبر سے انہیں ہدایت نہ دےگا.کیونکہ جس کے دل میں گمراہی ہو اسے ہدایت دینا مومنوں پر ظلم ہے.کیونکہ بعث بعد الموت کی حکمت باطل ہوجاتی ہے.اس پر کفار کاانکار دہرایاکہ بعث بعد الموت کیا ہے.اس کی کوئی حقیقت نہیں.اوراس کی دلیل یہ دی کہ وہ ایک ضروری شے ہے اورجس امر کی ضرورت ظاہر ہو.الٰہی قاعدہ کے مطابق ا س کاوجود ضروری ہے.پھر بعث بعد الموت کااس دنیامیں ہونے والے بعض امور سے ثبوت دیا کہ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ قوموں کابعث کرتاہے.اورہجرت سے اس بعث کا آغاز ہوتاہے.جیساکہ اس نبی کی جماعت سے ہوگا.مومنوں اورکافروں کو جداکرناکامل ترقی کے لئے ضروری ہوتا ہے.پھرجو سب سے اعلیٰ کمال ہے اس کے لئے کیوں اللہ تعالیٰ

Page 8

مومن اورکافرکو الگ نہ کرے گا کہ ہرایک اپنے راستہ پر بلاروک ٹوک چل سکے.اس ضرورت کے پوراکرنے کے لئے روحانی ہجرت کی ضرورت ہے جوموت کے ذریعہ سے ہوتی ہے.اس ہجرت کے بعد مومن اورکافر الگ الگ راستہ پر چل پڑتے ہیں.اورمومن بلاروک ٹوک اپنے خالص انتظام کے ماتحت جنت میں روحانی ترقیات کو حاصل کرنا شروع کردیتے ہیں.مسلمانوں کودنیوی ہجرت کے بعد جو ترقی ہوگی.اُسے کفار دیکھ ہی لیں گے.وہ اسی سے قیاس کرسکتے ہیں کہ مومن روحوں کاکافروں سے الگ کرکے رکھنا ان کی پیدائش کی غرض کے پوراکرنے کے لئے کیساضروری ہے.پھر ہجرت دنیوی کے نتائج کی طرف اشارہ کیاکہ کس کس طرح اس سے کفارپر عذاب آئیں گے اورکس طرح مومنوں کو ترقی حاصل ہوگی.اوراس کی وجہ کوئی دنیو ی ذرائع نہیں ہوں گے.بلکہ محض توحید پرقیام اس کاباعث ہوگا.پھر بتایاکہ آخر ت پر ایمان نہ لانے سے انسانی اعمال میں نقص آجاتاہے.یہ بھی یوم البعث کی ضرورت کاثبوت ہے.پھر بتایا کہ ڈھیل کاملنا اس امر کی علامت نہیں کہ خدا تعالیٰ دین کو قائم نہیں کرناچاہتا.بلکہ انسانی نجات کی اہمیت کو ثابت کرتاہے.دنیا میں ڈھیل کاقانون طبعی عالم میں بھی پایا جاتا ہے.پھر کیوں دین کے بارہ میں نہ ہو.خصوصاً جبکہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو نجات دینے کی غرض سے ڈھیل دے کر انہیں زیادہ سے زیادہ تعداد میں نجات دیناچاہتاہے.پھر جبر کارد اس طرح کیا کہ بدی کوخوبصورت کرکے دکھاناشیطان کاکام ہے.اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں ہوسکتا.خدا تعالیٰ کاکام توصرف ہدایت کو بیان کرنا ہے.ہاں وہ اپنے عظیم الشان رحم سے ہدایت کے مزید سامان اس طرح پیداکردیتا ہے کہ کلام الٰہی ہمیشہ مومنوں کے لئے رحمت ثابت ہوتاہے اوراس طرح عقلمندوں پر ظاہر ہو جاتا ہےکہ اللہ تعالیٰ اس راہ کو پسند کرتاہے.پھر بتایا کہ ان کایہ اعتراض ہے کہ اگر یہ سچا ہے توپہلی تعلیموں کی مخالفت کیوں کرتاہے.اوربتایا کہ پہلے نبیوں کو کافر قرار دینا اوربات ہے اوررائج الوقت باتیں جو ان کی طرف منسوب ہیں ان کوماننااوربات ہے.نبی توآتاہی تب ہے جب لوگ پہلی تعلیموںکو جو سچی تھیں مسخ کردیتے ہیں اورجب وہ الٰہی حفاظت سے باہر ہوجاتی ہیں.پھر ایک لطیف مثال دی کہ ہدایت دینا اللہ تعالیٰ ہی کے شایان شان ہے.جانورکو دیکھو گھاس کھاتاہے

Page 9

اوردودھ دیتا ہے اوریہ خدا تعالیٰ ہی کی بنائی ہوئی مشین کاکام ہے.اسی طرح انسانی اخلاق جوبہیمیت کے تابع ہوتے ہیں گھاس کی طرح ہوتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ انہی بہیمی اخلاق کو اپنے الٰہی قانون کے ماتحت لا کراعلیٰ اخلاق بنادیتاہے.پھر نحل کی مثا ل دی کہ اس کے کاموں کو دیکھو کہ وہ بھی تو ایک وحی کے ماتحت عمل کرتی ہے اورمعمولی نباتی اجزاء سے شہد تیار کرتی ہے.اس سے سمجھ لو کہ دنیا کے سب کام ایک وحی خفی کے ماتحت چل رہے ہیں.پھر کیوں نہ انسان کے اخلاق کو اعلیٰ بنانے کے لئے کسی وحی کانزول ہو اورکیوں نہ اس وحی کے نتائج اسی طرح شفاکی صورت میں پیداہوں.جس طرح شہد کی مکھی کے عمل کانتیجہ شفاہوتی ہے ہاں جس طرح شہد کی مکھیوں کی اقسام ہیں اورشہد کے مدارج ہیں اسی طرح انسانوں کے مدارج ہیں.اورگوسب مومن وحی کے تابع ہیں مگرہرایک اپنے ظرف کے مطابق روحانی شہد تیار کرتاہے.پھر ایک اور طرح وحی الٰہی کی ضرورت بتائی اورفرمایا جب بھی اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ترقی دیتا ہے کچھ عرصہ کے بعد اس کی حاصل کردہ ترقیاں ایک خاص گروہ کے قبضہ میں آجاتی ہیں.اور دوسرے لوگوں کے لئے ترقی کاراستہ مسدود ہو جاتا ہے.کیونکہ قوم پر قابض لوگ انہیں باوجود قابلیت کے آگے نہیں آنے دیتے.حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سب کو اپنے فضل کاوارث بنایاہے.ان حالات کو سوائے وحی کے کس طرح بدلاجاسکتاہے.یقیناً اس زمانہ کے بڑے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قابل ہیں اس لئے قوم کی باگ پر قابض ہیں.اوران کے دعویٰ کے رد کرنے کاکوئی ذریعہ نہیں ہوتا.سوائے اس کے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک نئے امتحان کاانتظام کیا جائے.پس اس غرض کوپوراکرنے کے لئے نبی کاآناضروری ہوتاہے جب وہ آتا ہے توظاہرہو جاتا ہے کہ جو لو گ قوم پر حکومت کررہے تھے وہ قابل نہ تھے کیونکہ وہ الٰہی کلام کو ماننے سے محروم ر ہ جاتے ہیں.اورجولوگ ادنیٰ سمجھے جاتے تھے وہ مان جاتے ہیں.اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ قابلیت والے اور لوگ تھے.اس طرح اللہ تعالیٰ انسانی حقوق کی پھر سے حفاظت کردیتاہے.اورپھر سے ہرانسان اپنی قابلیت کے مطابق ترقی کرنے لگ جاتا ہے.اورنسلی امتیاز کے نظام کو توڑ دیاجاتاہے.اس امر کی تائید میں ایک اوردلیل دی اورفرمایا کہ جب قومیں اللہ تعالیٰ سے دور ہوجاتی ہیں.توشرک کرنے لگتی ہیں.اوراس طرح ایسے وجودوں سے متعلق ہوجاتی ہیں.جو خیر وشر کے مالک نہیں.اوراس طرح ترقی کے حقیقی سامانوں سے محروم ہوجاتی ہیں.اگرا س حالت کو نہ بدلاجائے.توسب دنیا ترقی سے محروم ہوجائے.پھر فرمایاکہ ایک نقص تووحی سے بُعد کایہ ہوتاہے کہ بعض لوگ جبراً قوم کی با گ لے لیتے ہیں اورلوگوںکو

Page 10

قابلیت کے اظہار کاموقعہ ہی نہیں دیتے.ایک اورنقص بھی پیداہو جاتا ہے اوروہ یہ کہ شرک کی و جہ سے اکثروں کی قابلیتیں مر ہی جاتی ہیں.پھرخدائے رحیم اس حالت کو کس طرح برداشت کرے اس طرح تو وہ اپنے عمل کو خود باطل کرے گایہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ پہلے قابلیت دے پھر ا س قابلیت کو مرنے دے یاظالموںکو موقعہ دے کہ اس قابلیت کو ظاہرہونے سے روک دیں.غرض کفار کے دعاوی باطل ہیں اورخدا تعالیٰ کی حکمت چاہتی ہے کہ جو ان ظلموں کے بانی ہیں ان کو تباہ کردے.پس جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ظاہری حفاظت کے سامانوں سے سبق حاصل نہیں کیا انہیں ظاہری حفاظت سے بھی محروم کردیاجائے گا.ا وراس دنیامیں بھی اوراگلے جہان میں بھی وہ جھوٹی حفاظت جوشرک کے رنگ میں انہوں نے اپنے لئے تجویز کی تھی ان کی ذلت کاموجب ہوگی.لیکن بتایا کہ ظالمو ں میں بھی ہم فرق کریں گے.جو گمراہ کرنے والے ہیں زیادہ سزاپائیں گے اورجوجہالت سے ان کے تابع ہوئے کم سزاپائیں گے.پھر فرمایا کہ یہ دیکھتے نہیں کہ جن تغیر ات کا ہم نے ذکر کیا ہے اس کے سامان کیسے واضح ہیں اول قرآن کریم میں اندرونی شہاد ت موجود ہے کہ وہ ایک مکمل تعلیم پرمشتمل ہے پھر اس کی تعلیم ترقی کی طرف لے جانے والی ہے.پھرعملاً اس پر چلنے والے برکتیں پاتے ہیں.اس کے بعد کامل تعلیم کی بعض مثالیں بیان کیں.اس پرکفار کا اعتراض پھر دہرایاکہ یہ تعلیمیں توپہلی کتب کے خلاف ہیں.اورفرمایاکہ یہ اختلاف سطحی ہے.ہرزمانہ کے مطابق کلام اترتا ہے.پھر بتایاکہ اس جواب کو سن کر کفار پینترہ بدلتے ہیں.اورکہتے ہیں یہ پہلی کتب کی نقل ہے.اس کا جواب دیااورثابت کیا کہ نقل کااعتراض بالکل خلاف عقل ہے.پھرہدایت کے سلسلہ میں بتایا کہ بے شک بعض لو گ اس مذہب سے مرتد بھی ہوتے ہیں.لیکن ان کا مرتد ہونا یہ ثابت نہیں کرتا کہ قرآن کریم نے یقین کامل پیدا نہیں کیا.کیونکہ یہ امر تب ثابت ہوتا اگر ایسے لوگوں کاارتدادکسی دلیل کی بناء پر ہو.جبکہ دنیوی غرض سے انحراف ہو توارتداد مرتد کاگند ثابت کرتا ہےنہ کہ تعلیم کی کمزوری.پھر بتایاکہ مؤمنوں کے لئے اب حکومت کرنے کا وقت آگیاہے اورقرآنی بشارات اب ان کے حق میں پوری ہونے کو ہیں.ایک زبردست جنگ کفرو اسلام میں ہونےوالی ہے.اس میں ہرایک کو اس کے ایمان کے مطابق

Page 11

بدلامل جائے گا.پھر صاف لفظو ں میں مکہ والوں کی تباہی کی خبردی اوربتایاکہ مکہ والوں کی حکومت جاتی رہے گی.پھررحمت کے مضمون کو الگ کرکے بیان فرمایا کہ قرآن کریم کس طرح بنی نوع انسان کے لئے ظاہر ی رحمت بھی ہے کہ خلاف عقل رسوم سے انہیں بچاتا ہے.پھر حضرت ابراہیم جومکہ والوں کے جد امجد تھے.ان کی یاد دلائی کہ دیکھو وہ خدا تعالیٰ کافرمانبردار تھا تم بھی اسی کے نقش قدم پر چلو اوراس کی پیروی کروجو ابراہیمی سنت پر ہے.پھر یہودو مسیحی لوگوں کو مخاطب کیا اورفرمایا کہ تم نے بھی دین کو بدل دیا ہے.تم بھی اپنی اصلاح کر واورجو آرام کے سامان خدا تعالیٰ نے دیئے ہیں ان سے گمراہی میں ترقی نہ کرو.آخر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو توجہ دلائی کہ اب تیر ی تبلیغ کادائرہ وسیع ہوکر یہود ونصاریٰ کو بھی گھیرنے والا ہے اس کے بارہ میں ہم کچھ ہدایات ابھی سے دےدیتے ہیں.پھر بتایاکہ اب تک تومکہ والے ظلم کرتے تھے.آئندہ یہود و نصاریٰ بھی ظلم شروع کریں گے.اس وقت بھی رحم کرنا اورصبر سے کام لینا.ہاں جب خدا تعالیٰ سزادیناچاہے توان کی تباہی پر غم بھی نہ کرناا ورساتھ ہی یہ خبر بھی دے دی کہ یہود و نصاریٰ سے جومقابلہ ہوگا اس میں بھی اللہ تعالیٰ تم کو فتح دے گا.بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۰۰۱ (میں)اللہ (تعالیٰ) کانام لے کر (شروع کرتاہوں)جوبے حد کرم کرنے والا (اور)بار بار رحم کرنے والا ہے.اَتٰۤى اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ۠١ؕ سُبْحٰنَهٗ وَ تَعٰلٰى عَمَّا (اے منکرو)اللہ (تعالیٰ)کاحکم آگیاہے اس لئے (اب )تم اس کے جلد آنے کامطالبہ نہ کرووہ پاک (ذات) يُشْرِكُوْنَ۰۰۲ ہے اورجن چیزوں کو وہ (لوگ)شریک قرار دیتے ہیں اس سے بہت بالاہے.حلّ لغات.فَلَاتَسْتَعْجِلُوْہُ:اِسْتَعْجَلَہٗ کے معنے ہیں طَلَبَ عَجَلَتَہُ وَلَمْ یَصْبِرْاِلٰی وَقْتِہِ.کسی

Page 12

کام کے لئے خواہش کی کہ وہ وقت سے پہلے ہوجائے.اِسْتَعْجَلَ فُلَانًا:سَبَقَہٗ وَتَقَدَّمَہٗ.فلاں شخص سے آگے نکل گیا.مَرَّفُلَانٌ یَسْتَعْجِلُ اَیْ یُکَلِّفُ نَفْسَہُ العجَلۃَ.یعنی اپنی طبیعت پر زورڈال کر تیزی سے چلا.(اقرب) مزید تشریح کے لئے دیکھو یونس آیت ۱۲.اِسْتَعْجَلَہُ حَثَّہُ.اسے کام پر آمادہ کیا.اَمَرَہُ اَنْ یُعجِّلَ.اسے جلدی کرنے کے لئے کہا.اَتٰۤى اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ۠ کے معنے ہوں گے کہ اللہ کے عذاب کے جلد آنے کامطالبہ نہ کرو.سُبْحٰنَهٗ اوریُشْرِکُوْنَ کے لئے دیکھو یونس آیت نمبر۱۹.سُـبْحَانَ اللہِ اَیْ أُبَرِّیُٔ اللہَ مِنَ السُّوْءِ بَرَاءَ ۃً.سبحان کے معنی عیوب سے پاک سمجھنے اور پاک کرنے کے ہیں (اقرب) یُشْرِکُوْنَ اَشْرَکَ کا فعل مضارع ہے جس کے معنی ہیں جَعَلَ لَہُ شَرِیْکًا.کسی کو کسی کا شریک قرار دیا اور حصہ دار ٹھہرایا.(اقرب) تفسیر.پہلی سور ۃ میں کہاتھا کہ اِنَّ السَّاعَۃَ لَاٰتِیَۃٌ.اب فرمایا کہ اب تو اس ساعت کو آیاہواہی سمجھو.یعنی وہ اب دروا زے پر ہے.قرآن کے محاورہ کے مطابق ماضی یقین اورقربِ وقوع کے اظہار کے لئے بھی آتی ہے اوراس جگہ یہی مراد ہے.اَمْرُاللّٰہِ کے دو معنے اَمْرُاللّٰہِ.امراللہ کے دومعنے ہوسکتے ہیں.(۱)وہ وعید جس کا پچھلی سورتوں میں ذکر تھا.(۲)وہ وعدہ جس کی طرف وَاخْفِضْ جَنَاحَکَ لِلْمُؤْمِنِیْنَ میں اشارہ کیاگیاتھا.اس جگہ دونوں معنے چسپاں ہوتے ہیں.اوربتایاگیاہے کہ کفار کی سزا اورمومنوں کی کامل اورآزاد تربیت کرنے کا وقت آگیا ہے.فَلَا تَسْتَعْجِلُوْہُ میں دو امور کی طرف اشارہ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْہُ.اس میں بھی دونوں امور کی طرف اشارہ ہے.(۱)عذاب مانگنے میں اب جلدی نہ کرو.و ہ تواب تمہارے دروازوں پرہے.(۲)تم مسلمانوں کے نئے نظام کاباربار مطالبہ کرتے تھے لو وہ اب آپہنچا.اب اس کی نسبت جلد آنے کامطالبہ نہ کرو کہ وہ مطالبہ پوراہونے لگاہے.ترتیب سور مضامین کے لحاظ سےہے اَتٰۤى اَمْرُ اللّٰهِ کے الفاظ بتاتے ہیں کہ یہ سورۃ سورئہ حجرکی پیشگوئی کی وضاحت کرتی ہے اوراس کامضمون اس کے مضمون کے تسلسل میں ہے اوراس کااس مقام پر رکھاجانابتاتا ہے کہ قرآن کریم کی سورتیں مضمون کے لحاظ سے آگے پیچھے رکھی گئی ہیں نہ کہ لمبائی اورچھوٹائی کے لحاظ سے.جیسا کہ بعض

Page 14

سُبْحٰنَهٗ کہہ کر اس حکم پرکامیاب طورپر عمل ہوجانے کی خبر دی.کیونکہ ان الفاظ میں بتایاگیا ہے.کہ ہم نے جوکہاتھا کہ خدا تعالیٰ کی پاکیزگی کو اب ظاہر کرو.اب تجھے یہ بتاتے ہیں کہ تیری یہ کوشش ناکام نہ رہے گی.بلکہ عنقریب تیرے ذریعہ سے خدا تعالیٰ کی سبوحیت یعنی اس کا سب اعتراضات سے پاک ہوناثابت ہوجائے گا.گویا اَتٰۤى اَمْرُ اللّٰهِ کہہ کر خدا تعالیٰ پر جو اِنَّ السَّاعَۃَ لَاٰتِیَۃٌ کے وعدہ کے پورانہ ہونے کی صورت میں اعتراض ہوسکتاتھا اُسے دور کیا اورسُبْحَانَہٗ کہہ کر اس اعتراض کودورکیاجوسَبِّحْ کے حکم کے پورانہ ہونے کی صورت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑسکتاتھا.وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ.یعنی ان کے شرک سے اللہ تعالیٰ بالاہے.ان کاشرک اس کی تدابیر میں روک نہیں بن سکتا اوران کے معبود اس کے فیصلہ کونہیں مٹاسکتے.خدائی کلام اور بندے کے افتراء میں فرق اس آیت سے خدائی کلام اوربندے کے افتراء میں خوب فرق معلوم ہو جاتا ہے.دنیاکے لوگ جتھے پرزوردیاکرتے ہیں اورکہاکرتے ہیں کہ ہم اپنے جتھے کو بلائیں گے.اور اکیلے ہوں تواس کی شکایت کرتے ہیں اورکہتے ہیں کیاکریں اکیلے ہیںکوئی ساتھی نہیںورنہ بتادیتے.بہاءاللہ نے بھی جو الوہیت کامدعی تھااپنے فرید ہونے کارونا روکر اپنی کمزوری کااقرار کیا ہے.(المبین از بہاء اللہ ص ۲۰۶) اس کے مقابلہ میں سچا خداہمیشہ اپنے ایک ہونے پر زوردیتاہے.اورخداکے لئے جتھاقراردینے والوں پر ناراض ہوتاہے.بیٹابیٹیوں یادرباریوں کے ماننے یادرباری کہنے والوں پر اظہار غضب فرماتا ہے.یہی وہ مقام ہے جو حقیقی اوراصلی طاقت و شوکت کا مقام ہے.جھوٹے مدعی اپنے اکیلا ہونے کا ماتم کرتے ہیں سچاخدااپنے اکیلے ہونے کو اپنی بڑائی کے ثبوت میں پیش کرتا ہے.يُنَزِّلُ الْمَلٰٓىِٕكَةَ بِالرُّوْحِ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ وہ فرشتوںکو اپنے ان بندوںپر جنہیں وہ پسند کرتاہے (اپنی )خاص وحی یعنی یہ حکم دے کر اتارتاہے کہ (لوگوںکو) عِبَادِهٖۤ اَنْ اَنْذِرُوْۤا اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ آگاہ کرو کہ بات یہی (درست )ہے کہ میرے سواکوئی بھی (سچا)معبود نہیں ہے اس لئے تم مجھے (ہی)اپنے

Page 15

اِلَّاۤ اَنَا فَاتَّقُوْنِ۰۰۳ بچائوکاذریعہ بنائو.حل لغات.الرُّوْحُ اَلرُّوْحُ کے لئے دیکھو حجرآیت نمبر۳۰.الرُّوْحُ مَابِہِ حَیَاۃُ الْاَنْفُسِ.وہ چیز جس کے ذریعہ نفوس زندہ رہتے ہیں.یعنی جس کو زندگی کہتے ہیں.الْوَحْیُ الہام.جِبْرِیْلُ جبرائیل.اَلنَّفْخُ پھونک.اَمْرُالنُّبُوَّۃِ، امرنبوت.وَحُکْمُ اللہِ وَاَمْرُہُ.خدا تعالیٰ کا فیصلہ اوراس کاحکم.تُطْلَقُ الْاَرْوَاحُ عَلٰی مَایُقَابِلُ الْاَجْسَادَ جسم کے مقابل چیز کوبھی روح کہتے ہیں.(جو انسان میں جسم کے علاوہ موجود ہے )وَعِنْدَ اَصْحَابِ الْکِیْمِیَا عَلَی الْمِیَاہِ الْمُقَطَّرۃِ مِنَ الْاَدْوِیَۃِ.کیمیا والوں کے نزدیک دوائیوںکے عرق کوبھی روح کہتے ہیں.(لیکن یہ فن کی ناواقفی کی وجہ سے لکھا ہے کیمسٹری والے عرق کو روح نہیں کہتے.بلکہ یاتو تیل والی ادویہ کاوہ حصہ جو عرق پر آجاتاہے اسے روح کہتے ہیں جیسے روح گلا ب یا پھر عرق کو باربار کشید کرکے اس کی تیز خوشبوکو عرق سے الگ کرلینے پر اسے روح کہتے ہیں جیسے روح کیوڑہ) (اقرب) جبرائیل کو جو صاحب اقرب الموارد نے روح لکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جبرائیل کو روح کہاگیاہے اس لئے انہوں نے روح کے معنے جبرائیل قراردے دیئے.جبرائیل کو روح کے نام سے پکارے جانے کی وجہ حالانکہ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ بعض دفعہ مسبب کانام سبب کو دے دیاجاتاہے اوراسی لحاظ سے جبرائیل کو روح کہا گیا ہے.کیونکہ وہ روح یعنی کلام الٰہی کو لاتاہے.غر ض روح کے معنے جبریل نہیں بلکہ استعارۃً وحی لانے والے فرشتے کو کہتے ہیں.اصل میں روح وہ چیز ہے جس کے ذریعہ کسی کو حیا ت ممتاز ملے.پس وہ روح جو حیوان کو باقی چیزوں سے ممتاز کررہی ہے.اوروہ روح جس کے ساتھ انسان باقی حیوانوں سے ممتازہوتاہے ان دونوں پر لفظ روح کااطلاق ہوتاہے.یاوہ روح جوانسان کو باخدابنادیتی ہے پس کلام الٰہی بھی ایک روح ہے جو انسان کو نئی زندگی بخشتاہے.اَنْذِرُوْا.اَنْذِرُوْااَنْذَرَسے امر کا جمع کا صیغہ ہے.اَنْذَرَکے لئے دیکھو یونس آیت نمبر۳.اَنْذِرْ اَنْذَرَ کا صیغۂ امر ہے.اس کی مصدر اِنْذَارٌ ہے اور الفاظ نَذْرٌ، نُذْرٌ، نُذُرٌ اور نَذِیرٌ بھی اس معنی میں آتے ہیں.کہتے ہیں اَنْذَرَہٗ بِالْاَمْرِ.أَعْلَمَہُ وَحَذَّرَہُ مِنْ عَوَاقِبِہِ قَبْلَ حُلُوْلِہٖ یعنی کسی امر کی حقیقت سے اسے آگاہ کیا.اور اس امر کے نتائج کے ظاہر ہونے سے پہلے اسے ہوشیار کر دیا اور کہتے ہیں اَنْذَرَہٗ: خَوَّفَہٗ فِیْ اِبْلَاغِہٖ

Page 16

یُقَالُ اَنْذَرْتُ الْقَوْمَ سَیْرَ الْعَدُوِّ اِلَیْھِمْ فَنَذِرُوْا یعنی اَنْذَرَہُ کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ خبر پہنچاتے ہوئے خوب ہوشیار کیا چنانچہ جب کہتے ہیں اَنْذَرْتُ الْقَوْمَ سَیْرَ الْعَدُوِّ تو اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ میں نے قوم کو دشمن کی پیش قدمی سے خوب ہوشیار کیا.اور اس کا فعل لازم یا مطاوع نذر ہے جس کے معنی ہیں وہ ہوشیار ہو گیا.(اقرب) تفسیر.روح سے مراد دنیا کو زندہ کرنے والا کلام اور امر نبوت بِالرُّوْحِ.روح سے مراد دنیا کو زندہ کرنے والا کلام ہے.امر نبوت کو بھی روح کہتے ہیں.نبیوں اورماموروں کا کلام چونکہ دنیا کے لئے زندگی بخش ہوتا ہے اس لئے اُسے روح قرار دیاجاتاہے.اَنْ اَنْذِرُوْا میں اس طرف اشارہ کیا ہے کہ اس آیت میں وحی نبوت کا ذکرہے.وحی کی دو قسمیں وحی دو قسم کی ہوتی ہے.ایک صرف انسان کے اپنے نفس کے لئے.اس وحی کوظاہر کرنے کا حکم نہیں دیاجاتا.گواجاز ت ہوتی ہے کہ انسان اس کا اظہار کردے.دوسری وحی بنی نوع انسان کے فائدہ کے لئے ہوتی ہے اورپھیلانے کاحکم دیاجاتاہے.بلکہ اس کے نہ پھیلانے کو جرم قرار دیاجاتاہے یہ دوسری قسم کی وحی نبیوں کی وحی ہوتی ہے.اس جگہ اَنْذِرُوْا کہہ کر اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہم جس وحی کااس جگہ ذکر کررہے ہیں.وہ وحی نبوت ہے.مِنْ اَمْرِہٖ میں چار باتوں کی طرف اشارہ مِنْ اَمْرِہٖ.ان الفاظ سے ایک تویہ بتایا ہے کہ ملائکہ خود کلام نازل نہیں کرسکتے.بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں.اوراسی کابھیجا ہواکلام لاتے ہیں.دوسرے اس امر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس جگہ اس روح یعنی کلام الٰہی کا ذکر ہے جو مِن اَمراللہ ہوتاہے.یعنی اس میں خدا تعالیٰ کے اوامرو نواہی کا ذکر ہوتا ہے ان معنوں سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اس جگہ وحی نبوت کا ذکر ہے.مِنْ اَمْرِہٖ سے اَتٰی اَمْرُاللہِ کی طرف بھی اشارہ کیا گیاہے.اوربتایا ہے کہ یہ جو ہم نے کہا ہے اَتٰی اَمْرُاللہِ.یہ سنت ہماری سب نبیوں کے متعلق ہے.ہم ان میں سے ہر اک کی طر ف فرشتوں کو وحی دے کر بھیجتے ہیں.اوراس میں ہمارے امر کابیان ہوتاہے یعنی کفار کی ہلاکت اورمؤمنوں کی ترقی کا.گویا کوئی نبی نہیں آتا کہ اس کے ذریعہ سے ایک قوم کی ہلاکت اوردوسری قوم کی ترقی کی خبرنہ دی گئی ہو.مِنْ اَمْرِہٖ میں اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ہرنبی کامانناضروری ہوتاہے.کیونکہ وحی نبوت امر الٰہی پر مشتمل ہوتی ہے پس ہررسول کا انکار اس کا ہی انکار نہیں.بلکہ خدا تعالیٰ کا انکارہوتاہے جس نے اس پر وحی کی.مِنْ عِبَادِہٖ سے مراد عابد بندے ہیں عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ میں عِبَادِہٖ سے مراد اللہ تعالیٰ کے

Page 17

عابد بندے ہیں نہ کہ ہرانسان.اوراس طرف اشار ہ ہے کہ گونبوت وہبی ہے.مگر اس کانزول عباداللہ پرہی ہوتاہے.گویا یہ وہب ایک کسب کے ساتھ وابستہ ہے.اوریہ وہب مشروط ہے عبد ہونے کے ساتھ.اِن موہبتوں میں سے نہیں جو بلا قید ہرایک کومل سکتی ہیں.مِنْ عِبَادِهٖۤ ہنے سے تین باتوں کی طرف اشارہ مِنْ عِبَادِہٖ سے اس امر کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ وحی نبوت صرف موحد بندوں پر نازل ہوتی رہی ہے جو توحید کی دلیل ہے.اگر شرک بھی جائز ہوتا.توکیوں نہ کوئی نبی ایسا بھی پایاجاتاجو خالص اللہ تعالیٰ کاعبد نہ ہوتا.بلکہ دوسرے معبودوں کی عبادت بھی کرلیاکرتا.توحید کایہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ آج تک ایک بھی نبی نہیں ہواجومشرک ہو.پھر نہ معلوم مشرک اپنے عقیدہ کی بنیاد کس دلیل پر رکھتے ہیں.عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ نبی کا انتخاب اللہ تعالیٰ بندوں کی مرضی کے مطابق نہیں کرتا.بلکہ اپنی مرضی کے مطابق کرتاہے.اس لئے بندوں کا اس سے مختلف الخیال ہوناضروری ہے.اورجب نبی خدا کا منتخب کیا ہواہوتا ہے.توکفار کا یہ اعتراض کہ اس کے خیال قومی خیالات سے مختلف کیوںہیں کم عقلی کی علامت ہے.کلام الٰہی ہمیشہ آہستہ آہستہ اترتا ہے يُنَزِّلُ الْمَلٰٓىِٕكَةَ.تنزیل کے ایک معنے آہستہ آہستہ اُتارنے کے ہوتے ہیں.اس جگہ یہی معنے مراد ہیں اوربتایا ہے کہ کلام الٰہی ہمیشہ اورہرنبی پر آہستہ آہستہ اترتاہے.مسیحیوں کے اعتراض کا ردّ پس یہ اعتراض جو رسو ل کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض لوگوں کی طرف سے خصوصاً مسیحیوں کی طرف سے کیاجاتا ہے کہ اس کاتھوڑاتھوڑاکرکے اُترنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ انسانی کلام ہے اورضرورت کے مطابق تصنیف کرلیا جاتاتھا.ان کی سنّت الٰہیہ سے ناواقفیت کی علامت ہے.کیونکہ کون سا نبی ہے جس نے ایک وقت میں ہی ساری کتاب لاکر دنیاکودے دی ہے.موسیٰ کے صحف.حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات سب اس ا مر پر شاہد ہیںکہ تعلیم آہستہ آہستہ ایک لمبے عرصہ میں دنیا کودی گئی.اگراس طرح تعلیم کادنیا کے سامنے پیش کرنا قابل اعتراض ہے تو یہ اعتراض حضر ت موسیٰ ؑاور حضرت عیسیٰ ؑ پر بھی وارد ہوتاہے.لیکن حق یہ ہے کہ یہ اعتراض ہی غلط ہے.جوتعلیم دنیا کے رائج الوقت خیال کے خلا ف ہو اوراس کو مٹاکر اوامر الٰہی کو رائج کرنے کے لئے آئے.اس کاآہستہ آہستہ اترنا ضروری ہے.تالوگ اس پر اچھی طرح عمل کرسکیں اورتاوہ ان کے دماغوں میں راسخ ہوجائے.اسی کی طرف اشارہ ہے سورۃ فرقان کی اس آیت میں کہ وَ قَالَ الَّذِيْنَ

Page 18

كَفَرُوْا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً١ۛۚ كَذٰلِكَ١ۛۚ لِنُثَبِّتَ بِهٖ فُؤَادَكَ(الفرقان:۳۳)یعنی کافر کہتے ہیں کہ کیوں سب قرآن اس پر ایک ہی دفعہ نہیں اترا.یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خدا کاکلام نہیں.بلکہ محمدؐ رسو ل اللہ حسب موقعہ اسے تصنیف کرلیتے ہیں.قرآن کریم کو آہستہ آہستہ اتارنے کی حکمت فرماتا ہے یہ ٹھیک ہے کہ یہ قرآن ایک ہی دفعہ نہیں اُترا.مگراس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس طرح تیرے دل کو ثبات اورایمان بخشناچاہتے ہیں.یعنی تواورتیرے مؤمن اس کے مطالب کو عملی جامہ پہنا کر اس کے معانی سے خوب آگاہ ہوتے جائو اوراس لئے بھی کہ اگر پہلے ایک پیشگوئی بیان کی جائے.پھر جب وہ پوری ہوجائے اوراس کا ذکر بعد کی وحی میں کیاجائے توایمان بہت زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے.اوریہ طریق بیان بعد میں آنے والے لوگوں کے ایمان کی زیادتی کابھی موجب ہوتاہے.لیکن اگر کلام الٰہی میں پیشگوئیوں کاتوذکرہو.لیکن ان کے پوراہونے کی طرف کوئی اشارہ نہ ہو.تواس وقت کے لوگ بھی اتنافائدہ نہیں اٹھاتے.اوربعد کے لوگوں کے لئے بھی وہ کلام کافی نہیں ہوتا.بلکہ دوسری کتب کے وہ محتا ج رہتے ہیں.مِنْ اَمْرِهٖ میں مِن تبعیضیہ کے لحاظ سے معنی مِنْ اَمْرِهٖ میں مِنْ تبعیضیہ بھی ہو سکتا ہے اورمطلب یہ ہے کہ ہم نے سارے حکم ایک ہی وقت میں کسی ایک نبی پر نازل نہیں کئے.بلکہ ہرزمانہ میں ضرورت کے مطابق اپنے احکام مختلف انبیاء کی معرفت نازل کئے ہیں.پس یہ اعتراض کہ پہلے نبیوں کے بعد اس کی کیا ضرورت ہے غلط ہے.جس طرح پہلے نبی کے بعد دوسرے نبی کی ضرورت تھی.اسی طرح سابق نبیوں کے بعد اس نبی کی ضرورت ہے.لا الٰہ الَّا اللہ دینی تعلیمات کا خلاصہ ہے اَنْ اَنْذِرُوْۤا اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنَا فَاتَّقُوْنِ.یہ تمام دینی تعلیمات کا خلاصہ ہے.نبیوں کی تعلیم جزئیات میں مختلف رہی ہے.مگرایک ہی اصل سب کی تعلیم میں کارفرماتھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اوردین کاخلاصہ یہی تعلیم ہے.ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوہریرہؓ سے فرمایاکہ جاجو ملے اُس سے کہہ دے مَنْ قَالَ لَااِلٰہَ اِلَّااللّٰہُ دَخَلَ الْجَنَّۃَ.جس نے لَااِلٰہَ اِلَّااللہُ کہاداخل جنت ہوگیا.(مسلم کتاب الایمان باب الدلیل علی انہ من مات علی التوحید دخل الجنة)انہیں سب سے پہلے حضرت عمرؓ ملے اورانہوں نے انہیں روکا اورآنحضرت صلعم کی خدمت میں لائے.اورآپ سے پوچھا کہ کیا ابوہریرہ جو کہتے ہیںوہ درست ہے ؟ آپؐ نے فرمایا.ہاں درست ہے.آپ نے فرمایا.یارسول اللہ اگر اس طرح اعلان ہوا تو فَاِنِّیْ اَخْشٰی اَنْ یَّتَّکِلَ النَّاسُ عَلَیْہَا یعنی لو گ یہ کہنے لگ جائیں گے کہ بس لاالہ الااللہ کہہ لیا اب کسی عمل کی ضرورت نہیں.اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھا رہنے دو.اس سے یہ مطلب نہیں کہ آپؐ نے اس کوضروری نہ سمجھا.

Page 19

بلکہ مطلب یہ ہے کہ جو اعلان کرناتھا ہوچکا.جواس کامفہوم سمجھتے تھے ان کومعلوم ہوگیا.نااہلوں تک پہنچانے کی ضرورت نہیں.اس حکم کے اہل جو سمجھتے ہیں کہ لاالہ الااللہ میں سب احکام شامل ہیں وہ خود اس کی مناسب تشریح کےساتھ سب کو پہنچا دیں گے.اتَّقٰی کے معنے اِتَّقُوْنِ وَقٰی یَقِیْ سے باب افتعال کاصیغہ ہے اوراس کے معنے ہیں.اپنی حفاظت کاذریعہ کسی کو بنانا.پس اِتَّقُوْنِ کے معنے ہیں.کہ مجھے ہی اپنی حفاظت اوربچائو کاذریعہ بنائو.یہ مطلب نہیں کہ مجھ سے اس طرح ڈروجس طرح نقصان رساں چیزوں سے ڈرتے ہیں.کیونکہ خدا تعالیٰ توخود اپنے بندوں کو اپنی طرف بلاتا ہے اوران سے محبت کرتاہے.خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ بِالْحَقِّ١ؕ تَعٰلٰى اس نے آسمانوںاورزمین کو حق(و حکمت)کے ساتھ پیدا کیاہے اورجن چیزوں کو (یہ لوگ اس کا )شریک عَمَّا يُشْرِكُوْنَ۰۰۴ ٹھہراتے ہیں وہ اس سے بہت بالاہے.حلّ لُغَات.اَلْـحَقُّ کے لئے دیکھو رعد آیت نمبر۱۵.اَلْحَقُّ حَقٌّ کا مصدر ہے.اور حَقَّہٗ حَقًّا کے معنے ہیں غَلَبَہٗ عَلَی الْحَقِّ.حق کی وجہ سے اس پر غالب آیا.وَالْاَمْرَ: اَثْبَتَہٗ وَاَوْجَبَہٗ.کسی امر کو ثابت کیا اور واجب کیا.کَانَ عَلٰی یَقِیْنٍ مِنْہُ.کسی معاملہ پر یقین سے قائم تھا.اَلْخَبَرَ: وَقَفَ عَلٰی حَقِیْقَتِہِ اور حَقَّ الْخَبَرَ کے معنے ہوں گے اس کی حقیقت سے آگاہ ہوا اور اَلْحَقُّ کے معنے ہیں ضدُّ الْبَاطِلِ سچ.اَ لْاَمْرُ الْمَقْضِیُّ فیصلہ شدہ بات.اَلْعَدْلُ.عدل.اَلمِلْکُ.ملکیت.الْمَوْجُوْدُ الثَّابِتُ.موجودو قائم.اَ لْیَقِیْنُ بَعْدَ الشَّکِّ.یقین.اَلْمَوْتُ.موت اَلْـحَزْمُ دانائی.(اقرب) تفسیر.حق کے دو معنی بِالحقِّ (۱)ہراک کاحق مقررکردیا ہے یعنی کچھ کام کاحصہ آسمان کے سپرد کردیااور کچھ زمین کے سپرد کردیا.دونوں مل کرنتائج پیداکرتے ہیں.(۲)یعنی دونوں کو حکمت کے ماتحت اس لئے پیدا کیا تا انسان کی توجہ خدا کی طرف پھر ے.اورانسان سمجھے کہ سوائے خدا تعالیٰ کے کوئی فی ذاتہٖ کامل نہیں.آسمان اپنے کام کی تکمیل میں زمین کا محتاج ہے اورزمین آسمان کی

Page 20

دست نگر.صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب سے کام لے رہاہے.تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ.فرمایاکہ جوانسان آسمان اور زمین کو بِالْحَقّ نہیں مانتا.وہ لازماًمشرک بنتا ہے.کیونکہ کوئی عقلمند یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس جہان کوخدا نے بنایا ہے مگراس میں مقصد کوئی مقرر نہیں کیا.کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا ہے توضرور اس کاکوئی مقصد ہے.اوراگر اس کاکوئی مقصد نہیںتویقیناًخدا نے نہیں بنایا.بلکہ یہ خودبخود ہے جس کے یہ معنے ہیں کہ ذرّہ ذرّہ خدا کاشریک ہے.دوسرے معنے یہ بھی ہوسکتے ہیں کہ زمین و آسمان کابناناحق کے ساتھ ہے.یعنی ان کا مادہ ہماراپیداکردہ ہے.اس لئے اس میں تصرف کاہم کو حق حاصل ہے.اس میں ان لوگوں کاردّ ہے جو ایک طرف خدا تعالیٰ کو مادہ کاخالق نہیں سمجھتے.دوسری طرف اس کی ترکیب کا فاعل خدا تعالیٰ کو قرار دیتے ہیں.(ستیارتھ پرکاش از سوامی دیانند اردو ترجمہ کوریمل داس جی باب ۸ ص ۲۷۴)حالانکہ جو خالق نہیں اُسے کیا حق حاصل ہے کہ اس میں تصرف کرے اورایک موجود بالذات کو اپنے حکم کے نیچے لائے یہ توظلم ہوجاتا ہے.اورنیز یہ عقید ہ مشرکانہ بھی ہے کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ان گنت وجودوں کو ازلی قراردیاگیا ہے.خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ۰۰۵ اس نے انسان کو ایک حقیر نطفہ سے پیدا کیاہے پھر (اس کے باوجود )وہ اچانک کھلم کھلا جھگڑنے والا بن جاتا ہے.حلّ لُغَا ت.نُطْفَۃٌ.النُّطْفَۃُ کے معنے ہیں.اَلْمَاءُ الصَّافِیْ قَلَّ اَوْ کَثُرَ.صاف وشفاف پانی خواہ تھوڑاہویازیادہ.یُقَالُ سَقَانِیْ نُطْفَۃً عَذَبَۃً چنانچہ سَقَانِیْ نُطْفَۃً عَذْبَۃً کامحاورہ بول کر یہ مراد لیتے ہیں کہ اس نے مجھے صاف شیریں پانی پلایا.وَقِیْلَ قَلِیْلُ مَاءٍ یَبْقٰی فِی دلْوٍ اَوْقِربَۃٍ.بعض نے نطفہ کے معنے اس تھوڑے سے پانی کے کئے ہیں جوڈول یا مشکیزہ کو خالی کرتے وقت باقی رہ جاتا ہے.مَاءُ الرَّجُلِ وَالْمَرأَۃِ.مرد یاعورت کی منی.اَلْبَحْرُ.نطفہ کے ایک معنے سمند رکے بھی ہیں.ا س کی جمع نِطَافٌ اورنُطَفٌ آتی ہے.(اقرب) خَصِیْمٌ:خَصِیْمٌ خَصَمَ (یَخْصِمُ خَصْمًا)سے صفت مشبّہ ہے اورخَصَمَہُ کے معنے ہیں غَلَبَہُ فیِ الْخُصُوْمَۃِ.اس پر جھگڑے میں غالب آیا.اَلْخَصِیْمُ.اَلْمُخَاصِمُ.خصیم کے معنے ہیں.جھگڑنے والا.اس کی جمع خُصَمَاءٌ آتی ہے (اقرب) تفسیر.آیتخَلَقَ الْاِنْسَانَ الخ میں تین باتوں کی طرف اشارہ اس آیت میں یہ بتایا

Page 21

ہے کہ زمین وآسمان کوایک خاص نظام کے ماتحت پیداکرکے ہم نے انسان کوبنایا.اوراپنے حق کی بناء پر اس کے لئے ہدایت نامے نازل کئے.مگر باوجود اس کے کہ ہم نے اُسے ایک حقیر مادہ سے پیداکرکے اعلیٰ سے اعلیٰ قابلیت عطا کی.وہ اُلٹاہمارے حقوق کے متعلق بحث کرنے لگتا ہے.کوئی کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے عدم سے وجود کس طرح پیدا کیا اس لئے دنیا خود بخود بنی ہے.کوئی کہتا ہے خدا نے مادہ نہیں بنایا.بلکہ یونہی جبراً اس پر تصر ف کرلیا ہے کوئی کہتا ہے کہ خدا کو کیاحق حاصل ہے کہ میرے لئے ہدایت نامہ جاری کرے.میں آزا دہوں.میں اپنے لئے خود قانون بنائوں گا.غرض اس کے احسا ن کاانکارکرنے لگتا ہے اوراپنے آپ کو آزاد بتاتا ہے.اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ خود تو ایک حقیر ماد ہ سے پیدا ہونے کے باوجو د اپنے آپ کواتنابڑاسمجھنے لگتا ہے کہ خدا تعالیٰ سے بھی بحث کرنے کو تیارہو جاتا ہے.لیکن دوسری طرف نبیوں پر اعتراض کرتا ہے اورنہیں سمجھتا کہ جس خدا نے ایک حقیر نطفہ سے پیداکرکے ایک سمجھد ار انسان بنادیا جو الٹانافرمان ہوگیا.کیا وہ ایک بظاہر حقیر نظر آنے والے انسان کو آگے ترقی دے کر انسان کامل نہیں بناسکتاکہ تاوہ اس کی فرمانبرداری کرے اور دوسروں سے کرائے.اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ خلق زمین و آسمان سے یہ غرض تونہ ہوسکتی تھی کہ ایک نافرمان انسان پیداہو.یقیناً خلق کا مقصد اس سے بالاہوناچاہیے تھا.پھر جب اس مقصد کوپوراکرنے والاانسان دنیا میں آتاہے تولوگوں کوتعجب کیوں ہوتاہے.وَ الْاَنْعَامَ خَلَقَهَا١ۚ لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَّ مَنَافِعُ وَ مِنْهَا اور(نیز)چارپایوںکو (پیدا کیا ہے اور)انہیں اس نے ایسابنایا ہے کہ ان میں تمہارے لئے گرمی کاسامان تَاْكُلُوْنَ۪۰۰۶ اور(اوربھی)کئی نفعے ہیں اور تم ان (کے گوشت )کاکچھ حصہ کھاتے ہو.حلّ لُغَات.دِفءٌ.دَفِیءَ( یَدْفَأُ.دَفَأًودَفُؤَ.یَدْفُوءُ.دَفَاءَۃً) مِنَ الْبَرَدِ کے معنے ہیں.تَسَخَّنَ وَوجَدَ الْـحَرَّ.گرم ہوااور گرمی کو محسوس کیا.اَلدِّفْءُ.نَقِیْضُ حِدَّۃِالْبَرْدِ.گرمی.الدِّفْءُ مِنَ الْحَائِطِ کِنُّہٗ.دیوار کی پنا ہ.یُقَالُ ’’ اُقْعُدْ فِی دِفْءِ ھٰذَاالْحَائِطِ‘‘ اِیْ کِنِّہِ.چنانچہ اُقْعُدْ فی دِفْ ءِ

Page 22

ھَذَاالْحَائِطِکہہ کر یہ معنے لیتے ہیں کہ اس دیوار کی پناہ اوراوٹ میں بیٹھ.مَااَدْفَأَمِن الْاَصْوافِ والاوْبَارِ.گرم کپڑے.(اقرب) مَنَافِعُ.مَنَافِعُ مَنْفَعَۃٌ کی جمع ہے اورمَنْفَعَۃٌ کے معنے ہیں.اَلنَّفْعُ.نفع.وکُلُّ شَیْءٍ یُنْتَفَعُ بِہِ.ہر وہ چیزجس سے فائدہ اُٹھایاجائے.(اقرب) تفسیر.آیت وَ الْاَنْعَامَ میں انسانی خصومت کا جواب اس آیت میں نہایت لطیف پیرایہ میں انسان کی خصومت کا جواب دیا ہے.فرماتا ہے ہم نے تم کو پیدا کیا.لیکن تم کو آزادی کادعویٰ ہے.حالانکہ خود تم ان چیزوں پر تصرف کرتے ہو جن کو تم نے پیدا نہیں کیااور ان سے خوب فائدہ اُٹھاتے ہو.حتٰی کہ ان کی جان لینے سے بھی دریغ نہیں کرتے اورکہتے ہوکہ انسان اعلیٰ ہے اس لئے اس کی خاطردوسرے جانوروں کوذبح کرنا تک درست ہے.اگر یہ درست ہے کہ اعلیٰ کے لئے ادنیٰ قربان کیاجاسکتا ہے اوراعلیٰ کو ادنیٰ سے کام لینا جائزہے تو ہماری حکومت پر یارسول کی حکومت پر تم کو کیا اعتراض ہے.وہی قانون جو تم ان کے لئے جاری کرتے ہو.اپنے متعلق جاری کرنے کے لئے کیوں تیار نہیں ہوتے.دوسرے معنےا س آیت کے یہ ہیں کہ ایک پہلی آیت یعنی عَلیٰ مَنْ یَّشَآئُ پرجوکفار اعتراض کرتے تھے کہ خدا تعالیٰ نے اس حقیر بندہ پر کس طرح کلام نازل کیا.اس کا جواب یہ کہہ کر دیاتھا کہ کیا تم کو ہم نے ایک حقیر نطفہ سے پیداکرکے اعلیٰ مرتبہ تک نہیں پہنچایا.پھراگربعض لوگوںکو جن کو تم حقیر سمجھتے ہو اگر نبی بنا کر عزت دی.تواس پر تمہارا اعتراض کیونکر درست ہو سکتا ہے.اب اس آیت میں ان کے دوسرے اعتراض کا جواب دیاجو اَنْ اَنْذِرُوْا سے پیداہوسکتا تھا.یعنی یہ کہ ہم توگندے اورکمزورانسان ہیں.اللہ تعالیٰ ہماری طرف توجہ کس طرح کرسکتا ہے.اورفرمایاکہ خدا تعالیٰ تمہارے کھانے پینے کی فکر توکرسکتا ہے.اس میں اس کی شان میں فرق نہیں آتا.لیکن جب وہ تمہاری روحانی غذاکی طرف توجہ کرے توتم کو یہ اعتراض سوجھتا ہےکہ انسان جیسے حقیر وجود کی طرف خدا تعالیٰ کو کلام بھیجنے کی کیاضرورت ہے.تعجب ہے کہ ہمیشہ سے یہ متضاد اعترا ض نبیوں اورنبوت پر ہوتے چلے آئے ہیں.نبیوں کے دشمن ایک طرف تویہ اعتراض کرتے ہیںکہ اُن حقیر لوگوںکو خدا تعالیٰ کیوں چن سکتاتھا.اگرچنتا توکسی بڑے آدمی کو چنتا.دوسری طرف یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی شان بلند ہے اس کی نسبت یہ خیال بھی نہیں کیاجاسکتاکہ وہ حقیر انسان کی طرف توجہ کرے گااوراس کے لئے الہام بھیجے گا.فلاسفرخصوصاً یہ اعتراض کرتے رہتے ہیں.حالانکہ

Page 23

دونوں اعتراض غلط ہیں اورمتضاد بھی.کیونکہ ایک اعتراض سے تواپنا بڑاہونا اورنبیوں کا حقیر ہونا ظاہر کیا جاتاہے.اور دوسرے اعتراض میں اپنے حقیر ہونے کااقرار ہوتاہے.پس اصل بات یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی بہانہ سے الہام کے جوئے سے بچنا چاہتے ہیں.آیت مِنْهَا تَاْكُلُوْنَمیںمِنْهَا کو پہلے رکھنے کی وجہ یہ جو فرمایا مِنْھَا تَاْکُلُوْنَ اس میں مِنْهَا کو پہلے رکھا گیا ہے جوتخصیص کے معنے دیتاہے.اس پر یہ اعتراض پڑسکتا ہے کہ کیاانسان اَنعام کے سوادوسری چیزوں کے گوشت نہیں کھاتے یاسبزیاں نہیں کھاتے.اس کا جواب یہ ہے کہ تخصیص کبھی حصر کے مضمون کے اظہار کے لئے آتی ہے اور کبھی یہ بتانے کے لئے کہ اس قسم کی چیزوں میں سے یہ اہم ہے اوراس جگہ پر اس کے یہی معنے ہیں.اورمراد یہ ہے کہ تمہاری بڑی غذ ا انعام کا گوشت یا دودھ گھی ہے.بے شک مرغی شکار وغیرہ بھی انسان کھاتے ہیں.لیکن اہم غذا انعام کاگوشت یادودھ گھی ہے.یاجو بمنزلہ انعام کے ہیں.جیسے نیل گائے یا ہر ن وغیرہ.یہ چیزیں انسانی غذاکا اہم جزو ہیں.اوردوسری اشیاء ان سے اُترکرہیں.اس آیت میں انعام کے دواستعمال توکھول کر بیان فرما دیئے اول گرمی سردی کے اثرات سے بچاتے ہیں.یعنی ان کی کھالیں اوراُون وغیرہ کو تم استعمال کرتے ہو.دوسرے یہ کہ تم ان کاگوشت کھاتے اوردودھ پیتے ہو.تیسرالفظ منافع کا استعمال کیا گیا ہے.اس سے مراد جانوروں کی تجارت بھی ہوسکتی ہے اورنسل کشی بھی.وَ لَكُمْ فِيْهَا جَمَالٌ حِيْنَ تُرِيْحُوْنَ اور(اس کے علاوہ )تمہار ے لئے ان میں ایک(قسم کا )زینت(کاسامان بھی)ہے جب تم (انہیں )چراکرشام کو وَ حِيْنَ تَسْرَحُوْنَ۪۰۰۷ (ان کے تھانوں کی طرف)واپس لاتے ہواورجب تم (انہیں صبح کو )چرنے کے لئے چھوڑتے ہو.حلّ لُغَات.اَلْـجَمَالُ.اَلْـجَمَالُ اَلْـحُسْنُ فِی الْـخَلْقِ وَ الخُلُقِ.جمال ظاہری و باطنی خوبی کوکہتے ہیں (اقرب) اس جگہ جمال سے مرادجمال معنوی ہے یعنی عزت.کیونکہ جس شخص کاگلّہ صبح و شام آتاجاتا ہے وہ لوگوں میں معزز ہوتاہے.

Page 24

تُرِیْحُوْنَ.تُرِیْحُوْنَ اَراحَ سے مضارع جمع مخاطب کاصیغہ ہے اور ارَاحَ الرَّجُلُ (اِرَاحۃً وارَاحًا )کے معنے ہیں رَاحَتْ عَلَیْہ اِبِلُہٗ وغَنَمُہٗ وَمَالُہ وَلَایَکُوْنُ ذَالِکَ اِلَّا بَعْدَالزَّوَالِ.اس کے جانور(اونٹ.بکریاں وغیرہ)شام کو چر کرآگئے.اوراَرَاحَ الْاِبِلَ والغَنمَ کے معنے رَدَّھَااِلی الْمُرَاحِ کے بھی ہیں.یعنی انہیں ان کے تھانوں کی طرف واپس لوٹایا(اقرب)پس تُرِیْحُوْنَ کے معنے ہوں گے کہ تمہارے پاس تمہارے جانورشام کو چر کرآتے ہیں یاتم شام کو جانورچراکر واپس لاتے ہو.تَسْرَحُوْنَ.تَسْرَحُوْنَ.سَرَحَ (یَسْرَحُ سَرْحًا)سے مضارع جمع مخاطب کاصیغہ ہے.اورسَرَحَ الرَّاعِی الْمَوَاشیَ کے معنے ہیں.اَسَامَھَااَیْ اَرْسَلَھَا تَرْعٰی.جانورکو چرنے کے لئے چھوڑ دیا.(اقرب)پس تَسْرَحُوْنَ کے معنے ہوں گے تم جانوروں کو چرنے کے لئے چھوڑتے ہو.تفسیر.یعنی یہ جانو ر تمہا ری عزت اوربڑائی کاموجب بھی ہوتے ہیں.تم فخر کرتے ہو کہ میرے پاس اس قدر بھینسیں ہیں.اس قدر گائیں گھوڑے اونٹ بکریاں ہیں.غرض ان کو اپنی عزت کا ذریعہ بناتے ہو.پھر سوچوتو سہی کہ تم اپنی چیزوں کو جو تمہاری مخلوق بھی نہیں اپنے لئے جمال کاموجب بناتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ خیا ل کرتے ہو کہ انسان کو پیداکرکے وہ اسے یوں ہی چھو ڑ دے.حتّٰی کہ وہ اس کی سبوحیت کی بجائے اس پر اعتراض کرے اور بجائے اس کے کہ اس کے ذریعہ سے خدا تعالیٰ کی اعلیٰ شان ظاہر ہو اس کی پیدائش موجب اعتراض بن جائے.تم کیوں خیا ل نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ جو خالق ہے وہ بھی یہی چاہے گاکہ اس کی مخلوق اس کے لئے جمال کاموجب ہو یعنی اعلیٰ اخلاق اوردین والی ہو.جس کودیکھ کر انسان محسوس کرے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی اعلیٰ مخلوق پیداکی ہے.آیت میں شام کو جانوروں کے آنے کا ذکر ان کو صبح چرنے کے لئے چھوڑنے سے پہلے کرنے کی وجہ یہاں تُرِیْحُوْنَ یعنی شام کو جانوروں کے آنے کا ذکر پہلے کیاگیا ہے اورتَسْرَحُوْنَ یعنی صبح کو انہیں چرنے کے لئے بھیجنے کا ذکر بعد میں کیاگیا ہے.حالانکہ جانو ر پہلے گھر سے جاتاہے اورپھر شام کو واپس آتاہے.اس کی وجہ یہ ہے کہ اس جگہ جمال کا ذکر ہے اورجانوروں کے صبح گھر سے نکلنے کی نسبت شام کو گھر آنے کی حالت میں جمال زیادہ ہوتاہے.کیونکہ شام کو کھلا پھرنے اورپیٹ بھر کرگھاس کھالینے کے بعد وہ تروتازہ نظر آتے ہیں.نیز اس لئے بھی کہ صبح جب جانور جاتے ہیں توانسان کے دل میں خطر ہ ہوتاہے کہ کوئی جانور کھویا نہ جائے.یاکوئی درندہ اُسے نہ پھاڑ کھائے.مگر جب شام کو جانورصحیح سلامت گھر کی طرف لوٹتے ہیں توانسان کادل مطمئن ہو جاتا ہے اوروہ ان کو دیکھ کر

Page 25

اپنے اند ر فخر محسوس کرتاہے.وَ تَحْمِلُ اَثْقَالَكُمْ اِلٰى بَلَدٍ لَّمْ تَكُوْنُوْا بٰلِغِيْهِ اِلَّا بِشِقِّ اورو ہ تمہارے بوجھ اُٹھا کر اس (دور کے)شہر تک بھی لے جاتے ہیں جہاں تک تم اپنی جانوں کو مشقت میں ڈالے الْاَنْفُسِ١ؕ اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌۙ۰۰۸ بغیر نہیں لے جاسکتے.تمہارا رب یقیناً (تم پر)نہایت شفقت کر نے والا (اور)بار بار رحم کرنے والا ہے.حلّ لُغَات.شِقّ شِقٌّکے معنے ہیں اَلْمَشَقَّۃُ.مشقت.(اقرب) رَءُوْفٌ:رَءُوْفٌ رَأَفَ (یَرْأَفُ وَرَ إِفَ یَرْأَفُ رَأْفَۃً)سے مبالغہ کا صیغہ ہے اوررَأَفَ اللہُ بِکَ کے معنے ہیں رَحِمَ اَشَدَّالرَّحْمَۃِ.کہ اللہ نے تجھ پر بہت رحمت کی (اقرب) رأفت کے معنے رحم کے ہوتے ہیں.اس کے استعمال کو دیکھنے سے پتہ لگتا ہے کہ رأفت محبت والے جذبہ کوکہتے ہیں.رحم کے موجبات کئی ہواکرتے ہیں.لیکن کسی کی تکلیف اوردکھ کو دیکھ کر دل میں جوہمدردی اور محبت پیداہوتی ہے.اُسے رأفۃ کہتے ہیں.اللہ تعالیٰ کے لئے رءوف کے لفظ کے استعمال کا مطلب پس خدا تعالیٰ کے رء وف ہونے کے یہ معنے ہیں کہ وہ دکھو ں کونہیں دیکھ سکتا.اس لئے اس نے مخلوق کوتکلیف سے بچانے کے لئے ہرقسم کی آرام دہ چیزیں بنادی ہیں.تفسیر.جسمانی سفر کا ذکر کر کے روحانی سفر کی طرف اشارہ یہ جانور تمہارے بوجھ اٹھاتے ہیں اوروہاں لے جاتے ہیں جہاں تم بغیر تکلیف کے نہیں پہنچ سکتے تھے.یعنی یہ نہ ہوتے تو بوجھ اٹھاکرچلنا پڑتا اورتکلیف میں پڑتے.پھرسوچو کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے جسمانی سفرکے لئے اس قدرسامان سہولت پیداکئے ہیں.توکیوں وہ روحانی سفر کے لئے سامان پیدانہ کرے گا.اور تم ان روحانی سامانوں کو دیکھ کرکیوں یہ کہنے لگ جاتے ہوکہ انسان جیسے حقیر وجود کے لئے خدا تعالیٰ یہ کام کس طرح کرسکتا تھا.تم خدا تعالیٰ کی بڑائی کاراگ اس موقعہ پر محض بہانہ سازی سے الاپتے ہو.لیکن یہ بھول جاتے ہو کہ وہ بڑی شان والا بھی ہے مگر ساتھ رؤوف اوررحیم بھی تو ہے.علو شان والے وجود جب رءوف ورحیم بھی ہوں توکمزوروں کے بوجھ اٹھاتے ہیں اوراس میں ان کی ہتک نہیں ہوتی بلکہ ان کی شان کااظہار ہوتاہے.

Page 26

وَّ الْخَيْلَ وَ الْبِغَالَ وَ الْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَ زِيْنَةً١ؕ وَ اور(اس نے )گھوڑوں اورخچروں اورگدھو ںکو(بھی )تمہاری سوار ی کے لئے اور(نیز)زینت(وشان )کے لئے يَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ۰۰۹ (پیدا کیاہے )اور (آئندہ بھی )وہ (تمہارے لئے سوار ی وغیرہ کا مزید سامان)جسے تم (ابھی)نہیں جانتے پیداکریگا.حلّ لُغَات.اَلْـخَیْلاَلْـخَیْلُ جَمَاعَۃُ الْاَفْرَاسِ.گھوڑے.خیل کالفظ جمع ہی استعمال ہوتاہے.اس کامفرد نہیں آتا.(اقرب) البِغَال.اَلْبِغَالُ اَلْبَغْلُ کی جمع ہے اوراَلْبَغْلُ کے معنے ہیں حَیَوَانٌ اَھْلِیٌّ لِلرُّکُوْبِ وَالْحَمْلِ اَ بُوْہُ حِمَارٌوَاُمُّہُ فَرَسٌ.خچر.وَیتَوَسَّعُ فِیْہِ فَیُطْلَقُ عَلٰی کُلِّ حَیَوَانٍ اَ بُوْہٗ مِنْ جِنْسٍ وَاُمُّہُ مِنْ اٰخَرَ.اس جانور پر بھی یہ لفظ اطلاق پاتاہے جس کے ماں اورباپ دومختلف جنسوں سے ہوں یعنی دوغلا.(اقرب) الحَمِیْر.اَلْـحَمِیْرُحِمَارٌ کی جمع ہے اس کے معنے ہیں گدھے.اس کے علاوہ حِمَارٌ کی جمع اَحْمِرَۃٌ وَحُـمُرٌ بھی آتی ہے.(اقرب) تفسیر.زِیْنَۃً.زینت سے یہاں مراد خالی زینت نہیں.کیونکہ پہلے وَ لَكُمْ فِيْهَا جَمَالٌ فرماچکا ہے.اس سے وہ زینت مراد ہے جو لِتَرْکَبُوْھَاکے ساتھ تعلق رکھتی ہے یعنی طاقت.قوت.شوکت اور دبدبہ کا اظہار.گھوڑ ے.خچریں اورگدھے جنگی قوموں کو طاقت کا مظاہر ہ کرنے میں مدد دیتے ہیں اوریہاں زینت سے یہی مراد ہے.زِيْنَةً پر نصب اس لئے آئی ہے.کہ یہ خَلَقَ کامفعول لہٗ ہے.انسانوں کے نفع کے لئے دو قسم کی چیزوں کی پیدائش کا ذکر فرمایا دو قسم کی چیزیں تمہارے واسطے پیداکی ہیں.(۱)وہ جن سے تم کو غذاملتی ہے تم ان کا گوشت کھاتے اوردودھ پیتے ہو.ان سے گرمی سردی سے بچائو کا ساما ن حاصل کرتے ہو اوروہ تمہارے لئے لوگوں میں عزت و فخر کاموجب ہوتے ہیں.اورپھر و ہ تمہارے بوجھ اٹھاکر دوسرے شہروں تک پہنچاتے ہیں جیسے اونٹ گائے وغیرہ یہ جانور اہلی زندگی میں کام آنے والے ہیں.(۲)دوسری وہ چیزیں ہیں جو تمہاری جنگی اورسیاسی زندگی میں کام آتی ہیں.کیونکہ ان سے جنگ وغیرہ میں

Page 27

کام لیا جاتا ہے.دونو قسم کی اشیاء کی پیدائش کی چھ غرضیں یہ تمام چیزیں چھ غرضوں کے لئے بنائی گئی ہیں.۱.موسموں کے اثرات سے حفاظت کے لئے.۲.غذاکے مہیاکرنے کے لئے.۳.عزت و فخر کے لئے.۴.بوجھ اٹھانے کے لئے.۵.سفر میں سواری کے کام آنے کے لئے.۶.طاقت اورقوت کاموجب بننے کے لئے.جب ان چھ دنیوی اورمادی ضرورتوںکو اللہ تعالیٰ نے پوراکیا ہے.توتم کس طرح خیال کرتے ہو کہ اسی قسم کی چھ روحانی ضرورتوں کے پوراکرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے سامان نہ پیداکئے ہوں گے.دوسرے ان آیات میں اس طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ تم دوسری مخلوق سے باوجود اس کے خالق نہ ہونے کے ہرطر ح کے کام لیتے ہو.مگر اللہ تعالیٰ جو تمہارامحتاج نہیں اور تم سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا.اُسے یہ حق بھی نہیں دیتےکہ تمہاری اصلاح کرکے تم کو ایسا بنائے کہ تم اس کی سبوحیّت اورقدوسیّت کی دلیل اوراس کی بڑائی کے اظہار کا ذریعہ بنو.وَ عَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَ مِنْهَا جَآىِٕرٌ١ؕ وَ لَوْ شَآءَ اور(تمہیں) سیدھی راہ (کابتانابھی )اللہ(تعالیٰ) ہی کے ذمہ ہے.اور(اس کی ضرورت اس لئے ہے کہ )ان لَهَدٰىكُمْ اَجْمَعِيْنَؒ۰۰۱۰ میںسے بعض (راستے )ٹیڑھے (ہوتے )ہیں اوراگر وہ اپنی (ہی)مشیت نافذ کرتا توتم سب کو ہدایت (ہی)دیتا.حلّ لُغَات.اَلْقَصْدُ.اَلْقَصْدُ قَصَدَ کامصدر ہے اورقَصَدَہٗ(وَلَہٗ وَاِلَیْہِ)کے معنے ہیں.اِعْتَزَمَ عَلَیْہِ وتَوَجَّہَ اِلَیْہِ.کسی چیز کا اراد ہ کرلیا اوراس کی طرف گیا.قَصَدَ اِلَیْہِ.اِعْتَمَدَہٗ.اس پر اعتماد کیا.قَصَدَ فِی الْاَمْرِ.ضِدُّ اَفْرَطَ.کسی معاملہ میں میانہ روی اختیار کی.اَلْقَصْدُ:اِسْتِقَامَۃُالطَّرِیْقِ.راستہ کا سیدھا ہونا.

Page 28

نَقِیْضُ الْاِفْرَاطِ.میانہ روی.وَعَلَی اللّٰہِ قَصْدُ السَّبِیْلِ اَیْ بَیَانُ الطَّرِیْقِ الْمُسْتَقِیْمِ الْمُوْصِلِ اِلَی الْحَقِِّّ.اور عَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِکے معنے ہیں حق تک پہنچانے والے سیدھے رستے کا بیان کرنا اللہ کے ذمہ ہے.(اقرب) جَائِرٌ.جَائِرٌ جَارَ (یَجُوْرُ جَوْرًا)سے اسم فاعل ہے اوراَلْجَائِرُ کے معنے ہیں.اَلْحَائِدُ عَنِ الْقَصَدِ راستہ کی سیدھ سے ایک طرف ہونے والا.الزَّائغُ عَنِ الطَّرِیْقِ.کج رَو.اَلظَّالِمُ.ظالم.(اقرب) تفسیر.وَ عَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ کے معنے ہیں.خدا تعالیٰ پر سیدھے راستے کابتاناواجب ہے.یعنی حقٌّ علی اللہ ِ بَیَانُ قَصدِ السَّبِیْلِ.یہی مضمون دوسری جگہ ان الفاظ میں بیان ہواہے اِنَّ عَلَیْنَا لَلْھُدٰی ( اللّیل:۱۳) یعنی ہدایت کابیان کرنا ہماراہی کام ہے.اورہم ہی پرواجب ہے.قَصْدُ السَّبِیْلِ سے بتایاکہ سیدھا راستہ یا افراط و تفریط سے محفوظ راستہ اللہ تعالیٰ ہی بتاسکتا ہے.ورنہ انسان جب بھی دنیا کے لئے کو ئی راستہ تجویز کرتاہے اس میں افراط و تفریط سے کام لیتا ہے.اس میں یہ بھی بتایا ہے کہ کوئی انسان بھی ایسا نہیں (سوائے اس کے جو خدا تعالیٰ کی نگرانی میں ہو)جو جنبہ دار نہ ہو.کسی سے اُسے عداوت ہوتی ہے کسی سے محبت.کسی کو اپناسمجھتا ہے اور کسی کوغیر.اس لئے انسانی قوانین میں ہمیشہ یہ نقص ہوتا ہے کہ بعض کے حقو ق تلف کئے جاتے ہیں اوربعض کو زیادہ دیاجاتاہے.پس وہ قانون جس میں سب کے حقوق کاخیال رکھا جائے.نہ کسی کے حق میں کمی کی جائے.نہ کسی کا حق لے کر دوسرے کو دیا جائے صرف اللہ تعالیٰ بناسکتا ہے.جو مخلوق کی مدد کا محتا ج نہیں.اورسب ہی اس کے بندے ہیں.یہ کیسی زبردست سچائی ہے.ہزاروں سالوں سے انسان قانون بنارہاہے.مگر کس طرح اس میں کسی کی حق تلفی کی جاتی ہے اور کسی کو حق سے زیاد ہ دیاجاتاہے.آج کل کے سیاسی اختلافات کو ہی دیکھو.کوئی حکومت مزدوروں کے حق کو دبارہی ہے توکوئی انہی کو سب کچھ دے کر دوسروں کو حقوق انسانیت سے ہی محروم کررہی ہے.اسی طرح انسان چونکہ جذبات کاغلام ہوتاہے.جوقانون بناتا ہے وہ اپنے جذبات کو نمایا ں کردیتاہے.ساری دنیا کے جذبات کاخیال نہ رکھتا ہے نہ رکھ سکتا ہے.اگر رہبانیت کی طرف میلان رکھنے والا دنیا ترک کردینے کا نام ہی نیکی رکھتاہے تودنیا کاحریص دنیوی ترقیات کا نام ہی نیکی رکھتاہے.اس نقص سے وہی تعلیم پاک ہوسکتی ہے جوانسان کے پیداکرنے والے کی طرف سے ہو.جو سب انسانوں کے جذبات سے واقف ہو اورسب کے جذبات کو مناسب حد تک ابھارنے کا خیال رکھے.

Page 29

روحانی کلام میں چھ باتوں کا پایا جانا اس اسلوب بیان سے ظاہر ہے کہ ہرروحانی کلام میں بھی ان چھ باتوں کاپایاجاناضروری ہے.(۱)سردی گرمی کے اثرات سے بچاوے.یعنی افراط و تفریط سے محفوظ رکھے.محبت الٰہی کی کمی کانام سردی ہے اورمذہب کے معاملہ میں غلو سے کام لیتے ہوئے لوگوں پر ظلم و زیادتی کرنا اورانہیں مجبو رکر نا کہ وہ اس مذہب کو قبول کر یں گر می ہے.کلام الٰہی کاکام یہ ہے کہ ایک طرف محبت الٰہی پیداکرے اوردوسر ی طرف اپنے پیروئوں کو میانہ روی سے زندگی بسر کرنے کی تلقین کرے.(۲)وہ غذاکاکام دے.یعنی وہ روحانی طاقتوں کاضروری مجموعہ ہو.اس میں وہ باتیں بتائی گئی ہوں جس سے بد ی کی رغبت سرد پڑتی ہو.اورایسے عقائد کی تلقین کی گئی ہو جن سے اصلاح ہو کر روحانی طاقت وقوت پیداہو.(۳)وہ جمال کاموجب ہو.یعنی جو لوگ اس تعلیم پر عمل کریںوہ خوبصورت نظر آئیں.یعنی اچھے معلوم ہوں.دنیا ان کو دیکھ کرمحسوس کرنے لگ جائے کہ اس کلام نے ان لوگوں کے اندر تبدیلی پیداکردی ہے.(۴)وہ سواری کاکام دے.یعنی انسان کی ذات کو عرفان الٰہی کے ذریعہ سے جلدسے جلد خدا تعالیٰ تک پہنچا دے.اورایک روحانی سفر کو غیر معمولی طوالت سے بچائے.(۵)وہ انسان کے بوجھو ں کواٹھانے والاہو.یعنی انسان کو اس کی ذمہ داریو ںکااحساس کرائے اوراسے رسوم و عادات کی تکلیف دہ زنجیروں سے آزاد کرکے حریت سے کام کرنے کے قابل بنائے.(۶)طاقت و قوت دینے والاہو.یعنی اس پر عمل کرنے سے دین اوردنیا میں عزت حاصل ہو.قوم کانظام مضبوط ہو اوروہ دنیا میں باوقار زندگی بسرکرنے والی ہو.اورآخرت میں عزت پائے جس کلام میںیہ چھ باتیں نہ ہوں وہ کلام الٰہی کہلانے کامستحق نہیں.مِنْهَا جَآىِٕرٌکا مطلب وَ مِنْهَا جَآىِٕرٌ.لوگ کہہ سکتے تھے کہ انسان کے خداتک پہنچنے میں الہام الٰہی کی کیا ضرورت تھی.انسان خود ہی پہنچ جاتا اورخود ہی راستہ تلاش کرلیتا.اس کے جواب میں فرمایاکہ وَ مِنْهَا جَآىِٕرٌ.خود تم بھی تسلیم کرتے ہو کہ بعض راستے غلط ہوتے ہیں.اگر اللہ تعالیٰ سیدھاراستہ نہ بتائے توبہت سے انسان غلط راستوں پرچل پڑیں گے اورتباہ ہوجائیں گے.یہ عجیب بات ہے کہ ہرانسان تسلیم کرتاہے کہ بعض طوراورطریق ناپسندیدہ ہوتے ہیں اورباوجود اس کے بعض لو گ انہیں اختیار کرلیتے ہیں مگر باوجود اس اقرار کے بعض لوگ اس کی ضرورت نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آئے.

Page 30

مِنْهَاکی ضمیرالسَّبِيْلِ کی طرف جاتی ہے.سبیل مذکر اور مونث دونوں طرح استعمال ہوتا ہے مِنْهَاکی ضمیرالسَّبِيْلِ کی طرف جاتی ہے.کیونکہ وہ مذکر اورمؤنث دونوں طرح استعمال ہوتاہے.مذکرکی مثال قرآن کریم کی یہ آیت ہے وَاِنْ یَّرَوْاسَبِیْلَ الرُّشْدِ لَایَتَّخِذُوْہُ سَبِیْلًا.وَاِنْ یَّرَوْاسَبِیْلَ الْغَیِّ یَتَّخِذُوْہُ سَبِیْلًا (الاعراف:۱۴۷) اورمؤنث کی مثا ل یہ آیت ہے قُلْ ھٰذِہٖ سَبِیْلِٓیْ اَدْعُوْٓااِلَی اللّٰہِ عَلٰی بَصِیْرَۃٍ(یوسف :۱۰۹) تاج العروس میں بعض ادباء کاقول ہےکہ سبیل مذکر ہی ہے.اس کی طرف مؤنث کی ضمیر بالمعنیٰ پھر ائی جاتی ہے.اورسبیل کے معنے مُـحَــجَّۃٌ کے لئے جاتے ہیں.مگر یہ امتیاز صرف علمی ہے.اصل مضمون پر اثر انداز نہیں ہوتا.ضمیر کو السَّبِيْلِ کی طرف راجع کرنے میں ایک نکتہ یہاں ضمیر کوالسَّبِيْلِ کی طرف راجع کرکے ایک عجیب نکتہ بیان فرمایا ہے اوروہ یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ انبیاء کے ذریعہ سے قَصْدُالسَّبِیْلِ(صراط مستقیم)بتاتا ہے.پھر اس سیدھے راستے سے بگڑ کر ٹیڑھے راستے نکل آتے ہیں.پس ایک الہام کے نزول کےبعد دوسرے الہام کے نزول کی ضرورت باقی رہتی ہے اورکوئی نہیں کہہ سکتاکہ ایک کتاب کے بعد دوسری کتاب کے نازل کرنے کی کیاضرورت ہے.کیونکہ جب لوگ قَصْدُالسَّبِیْلِ کو کاٹ کر اس میں سے جَآىِٕرٌ راستے نکال لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لئے بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ پھر ایک اورنبی کی معرفت سیدھا راستہ لوگوںکو بتادے.صرف ضمیر کے مرجع سے ا س وسیع مضمون کی طرف توجہ دلادی گئی ہے کہ سچے دین آخربگڑ کر گمراہی کاموجب ہوجاتے ہیں اوریہ کہ جَآىِٕرٌ راستے بھی قَصْدُالسَّبِیْلِ کے بگڑنے سے پیدا ہوتے ہیں.پس کسی مذہب کاابتدائے نزول میں سچاہونا اُسے ہروقت کے لئے قابل عمل ثابت نہیں کرتا.وَ لَوْ شَآءَ لَهَدٰىكُمْ اَجْمَعِيْنَ.اس میں فرمایا ہے کہ اگراللہ تعالیٰ ہدایت کاکام اپنے ہاتھ میں نہ رکھتاتواس کا ایک ہی منصفانہ طریق ہوسکتا تھا کہ انسانی فطرت کو ایسا بنادیاجاتاکہ وہ غلطی کی طرف جاہی نہ سکتی.مگراس نے ایسا نہیں کیا کیونکہ یہ حکمت کے خلاف تھا اورجب اس نے ایسا نہیں کیااورانسان کو مقدرت دی ہے کہ وہ غلط راستہ بھی اختیار کرسکتاہے یاصحیح راستہ کوغلط بناسکتا ہے.توپھر اس کے سوااورکون سا منصفانہ طریق رہ جاتا ہے کہ و ہ ہدایت نازل کرکے انسان کو گمراہی سے بچنے اور روحانی ترقی کرنے کاموقعہ دیتا رہے.

Page 31

هُوَ الَّذِيْۤ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً لَّكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ وَّ وہ ،وہ(پاک)ذات ہے جس نے بادلوں سے پانی اتاراہے اسی میں سےتمہارے پینے کا(پانی جمع کیاجاتا)ہے مِنْهُ شَجَرٌ فِيْهِ تُسِيْمُوْنَ۰۰۱۱ اوراسی سے وہ درخت(تیار) ہوتے ہیں جن میں تم (مویشیوںکو)چراتے ہو حلّ لُغَات.السَّمَاء السَّمَاءُ کے معنے ہیں آسمان.کُلُّ مَاعَلَاکَ فَاَظَلَّکَ.ہراوپر سے سایہ ڈالنے والی چیز.سَقْفُ کُلِّ شَیْءٍ وَکُلِّ بَیْتٍ.چھت.رُوَاقُ الْبَیْتِ.برآمدہ.ظَھْرُالْفَرَسِ.گھوڑے کی پیٹھ.السَّحَابُ.بادل.اَلْمَطَرُ.بارش.اَلْمَطَرَۃُ الْجَیِّدَۃُ ایک دفعہ کی برسی ہوئی عمد ہ بارش.اَلْعُشْبُ.سبزہ وگیاہ.(اقرب) تُسِیْمُونَ:تُسِیْمُوْنَ اَسَامَ(جس کامجرد سَامَ ہے)سے مضارع جمع مخاطب کاصیغہ ہے اوراَسَامَ الْاِبِلَ اِسَامَۃً کے معنے ہیں.اَرْعَاھَا.اونٹوں کوچرایا.وَقِیْلَ اَخْرَجَھَا اِلَی الْمَرْعٰی.اوربعض نے اَسَامَ الْاِبِلَ کے معنے یہ کئے ہیں کہ اونٹوں کو چراگا ہ کی طر ف نکالا(اقرب)وَ مِنْهُ شَجَرٌ فِيْهِ تُسِيْمُوْنَ کے معنے ہوں گے کہ اسی پانی سے و ہ درخت تیار ہوتے ہیں جن میں تم مویشیوں کو چراتے ہو.تفسیر.السَّمَآءِ کے معنے بادل سماء کے معنے جیساکہ حل لغات میں بتایاگیاہے.بادل کے بھی ہوتے ہیں اوراس جگہ جیساکہ الفاظ سے ظاہر ہے.بادل کے معنے ہی ہیں.فرماتا ہےو ہ بادل جن سے تم کوپینے کا پانی ملتاہے اورجن کے ذریعہ سے وہ درخت اورپودے اُگتے ہیں جن سے تمہارے گلّوںکو چار ہ ملتاہے خدا تعالیٰ نے ہی تواتاراہے.عرب میں پانی کی قلت قرآن کریم کے پہلے مخاطب عرب تھے.جن کے ملک میں کنویں کم ہیں.زیادہ حصہ ملک کاباولیوں سے پانی پیتا ہے.جن میں بارش کاپانی جمع ہو جاتا ہے.اگر وہ پانی جمع نہ کیا جائے.تووہ پیاسے مر جائیں.مکہ مکرمہ میں بھی صرف ایک چشمہ زمزم کا ہے جس کاپانی سخت کھاراہوتا ہے.اورنہر زبید ہ کے نکلنے سے پہلے وہاں پینے کاپانی باؤلیوں سے ہی مہیا ہوتاتھا.بلکہ اب تک بھی نہر زبید ہ کے نکلنے کے باوجود پانی کاکچھ حصہ باولیوںسے ہی مہیاکیا جاتا ہے.جوپیپوں میں ڈال کر لوگ فروخت کرنے کے لئے مکہ میں لاتے رہتے ہیں.باقی

Page 32

ملک کااکثر حصہ بھی ایسے ہی پانیوں پر گذارہ کرتا ہے.اور چونکہ عرب کا اکثر حصہ اونٹوں اوربکریوں بھیڑوں کے گلّوں پر گذارہ کرتاہے ا ن کا چارہ یعنی درخت بھی اسی پانی سے پلتے ہیں.ظاہری سہولتوں کے پیدا کرنے سے روحانی سہولتوں کی طرف اشارہ ا س آیت میں بھی اسی پہلے مضمون کی طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے کاموں کی سہولت کے لئے قانون قدرت میں ہزاروں اشیاء پیداکی ہیں جن سے تم فائد ہ اٹھاتے ہو.پھر کیوں نہیں سمجھتے کہ تمہاری روحانی آسائش کاسامان بھی وہ ضرور کرےگا.اورجب کہ دنیوی سامانوں کو تم شوق سے قبول کرتے ہو.کیوں اس کے بنائے ہوئے روحانی سامانوںکو قبول نہیں کرتے.اورجب کہ تم یہ مانتے ہوکہ خدا تعالیٰ کا تمہاری جسمانی ضرورتوں کو پوراکرنا اس کی شان کے خلاف نہیں.تویہ کیوں سمجھتے ہوکہ خدا تعالیٰ کاروحانی سامان پیداکرنا اس کی شان کے خلا ف ہے.اللہ تعالیٰ کو خالق ماننے والے کا حق نہیں کہ وہ نبیوں کا انکار کرے حق یہ ہے کہ جو خدا تعالیٰ کے وجود کاہی انکار کرتاہو اورمادی سامانوں کو آ پ ہی آپ سمجھتاہو.وہ تویہ کہہ بھی سکتا ہے کہ نہ کوئی خداہے نہ و ہ کوئی سامان پیداکرتا ہے.لیکن جو خدا تعالیٰ کے وجود کومانتا ہو اوریہ سمجھتاہوکہ خدا تعالیٰ نے اس دنیا کے سامانوں کو پیدا کیاہے اسے تو اس بات کے کہنے کاہرگز کوئی حق نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیاپڑی ہے یااسے کیا حق ہے کہ انسانوںکی ہدایت کے لئے نبی بھیجے اورکتابیں اتارے.کیونکہ اس کا ایک عقیدہ دوسرے عقیدہ کو ردّ کرتاہے.اوراسے اپنی غلطی معلوم کرنے کے لئے کسی اوردلیل کی ضرورت نہیں.قانون قدرت سے پیدا شدہ سب سامان انسان ہی کے کام آتے ہیں اس آیت میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ قانون قدرت جس قدر ساما ن پیداکرتاہے وہ حقیقتاً انسا ن ہی کے کام آتے ہیں.پانی بھی اترتا ہے تو اس کے لئے.کیونکہ جانور اوردرخت اگراس سے پلتے ہیں توان کو بھی توانسان ہی استعمال کرتاہے.پس آخری نقطہ کائنات کاانسان ہی ہے.اوراس کی روحانی ترقی کے سامان پیداکرنا خدا تعالیٰ کی شان کے خلاف نہیں.بلکہ پیدانہ کرنااس کی شان کے خلاف ہے کہ ایک ایسی مخلوق پیداکی جس کے فائدہ کے لئے ایک حیرت انگیز وسیع نظام بنایا.لیکن اس کی پیدائش کاکوئی اعلیٰ مقصد نہ قراردیا.پہلی آیات میں حیوانات کی پیدائش کا ذکر تھااورحیوانی غذاکا.اس آیت میں پانی کا ذکر کیا اورنباتی غذا کا.اسی مضمون کو اگلی آیت میں اوروسیع کیاگیا ہے.

Page 33

يُنْۢبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَ الزَّيْتُوْنَ وَ النَّخِيْلَ وَ الْاَعْنَابَ وہ اس کے ذریعہ سے تمہارے لئے کھیتی اورزیتون اورکھجور کے درخت اورانگور اور(دوسرے )ہرقسم کے پھل وَ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ١ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ۠۰۰۱۲ (بھی )پیداکرتاہے.ان لوگوں کے لئے جوفکر سے کام لیتے ہیں اس میں یقیناًایک نشان (پایاجاتا)ہے.تفسیر.پہلی آیت میں پانی کا ذکر کیاگیاتھا جسے انسان پیتے ہیں.اورایسے درختوں کی پیدائش کا ذکر کیاتھا جن سے جانو رپلتے ہیں.اورپھر ان جانوروں سے انسان فائدہ اٹھاتاہے.اب ایسی نباتی غذائوں کا ذکر فرماتا ہے جن کو براہ راست انسان استعمال کرتاہے.اورفرماتا ہے اس پانی سے کچھ اورنباتات بھی اُگتی ہیں جن کو انسان براہ راست استعمال کرتا ہے.ان میں سے کچھ تو کھیتیاں ہیں جن سے انسانی غذاکے لئے غلّہ پیدا ہوتاہے.کچھ درخت ہیں جن سے انسان کے کھانے کے لئے پھل اترتا ہے.جیسے زیتون اورکھجور اورانگور اوران کے علاوہ اوربھی کئی اقسام کے میوے اورپھل.پھرکیا تم اس امر پر غور نہیں کرتے کہ جس طرح انسان کے سوادوسرے حیوانات انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں.اسی طرح نباتات بھی اس کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں.جس طرح زمین اگانے کے لئے پانی کی محتاج ہے اسی طرح عقل جوہر دکھانے کے لئے پانی کی محتاج ہے اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ فرمایاکہ زمین میںاُگانے کی خواہ کس قدر بھی طاقت ہو وہ آسمانی پانی کے بغیر کچھ نہیں اُگاسکتی.اسی طرح انسانی فطرت کاحال ہے کہ انسانی ذہن اورانسانی عقل خواہ کس قدر اعلیٰ ہو وہ اپنے جوہر دکھانے کے لئے آسمانی پانی کی محتاج ہے.اوراس پانی کے بغیر انسانی عقل کی تکمیل نہیں ہوتی.پس صرف اپنی عقل پر اپنی روحانی ترقیات کا انحصار رکھنے والا ایسا ہی ہے جیسے کہ وہ شخص جو بغیر پانی کے کھیتی اُگانے کی کوشش کرے.بے شک کھیتی بعض دفعہ اُگ توآئے گی مگر وہ اپنی پوری شان ظاہر نہیں کرے گی.الہام کے بغیر فطرت کو نشوونما نہیں ہوتا بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ نبی کون سی نئی چیز دنیامیں لاتے ہیں.سب باتیں جو وہ کہتے ہیں پہلے سے ہی انسانی فطرت میں موجود ہیں.ان کا بھی ا س آیت میں جواب دیاگیا ہے اورپانی کی مثال سے بتا یاہے کہ کسی چیز کاموجود ہونا اوربات ہے اوراس کا نشوونماپانااوربات ہے.گوسب کچھ جو نبی بتاتے ہیںفطرت کے مطابق ہوتاہے.لیکن الہام کے بغیر فطرت کو نشوونمانہیں حاصل ہوتا.جس طر ح پانی

Page 34

کے بغیر زمینی طاقتیں اُبھرتی نہیں.کوئی نہیں کہتا کہ جب بیج اورنشوونما کی طاقت زمین میں موجود ہے توپانی کی کیاضرورت ہے.پانی نہ بیج لاتا ہے اور نہ زمین میں نشوونما کی طاقت پیداکرتا ہے.مگرہر اک جانتا ہے کہ پانی بیج اورنشوونما کی طاقت لاتاتونہیں.پروہ نشوونما کی طاقت کو اُبھارتا ضرورہے.اوراس کے بغیر و ہ طاقت بالفعل اپنا اظہار یاکرتی ہی نہیں یابہت کم کرتی ہے.یہی حال الہام کاہے کہ وہ نئی فطرت نہیں بناتا.لیکن فطرت کی خوابیدہ طاقتوںکو اُبھارتا ہے.نباتات کا ذکر ان کے فوائد کے لحاظ سے کیا گیا ہے جس طرح حیوانی فوائد کے بیان میں ترتیب کو مدنظر رکھا گیا تھا کہ پہلے حیوانی غذاکا ذکر کیا تھا جوانسان کے لئے نہایت ضروری ہے اورپھر حیوانات کے دوسرے فوائدبیان کئے تھے.جوگوویسے ضروری نہیں لیکن انسانی شان کے بڑھانے والے ہیں.نباتات کے ذکر میں بھی پہلے کھیتی کا ذکر کیا ہے جوعام انسانی غذا پیداکرتی ہے.پھر زیتون کا جو روٹی کے ساتھ سالن کاکام دیتا ہے اورپھر کھجور کا جو غذابھی ہے اورمیوہ بھی.اورپھر انگور اور دوسرے پھلو ںکا جوضروری غذاتونہیں.لیکن انسانی صحت اوردماغی طاقتوں کے بڑھانے کاموجب ہوتے ہیں.غذا کے حیوانی ہونے کے متعلق ایک اعتراض اور اس کا جواب شاید کوئی اعتراض کرے کہ انسان کی مقدم غذاحیوانی نہیں کیونکہ ایک خاصہ طبقہ دنیا کا صرف نباتی غذااستعمال کرتا ہے مگر یہ اعتراض قلّتِ تدبر کانتیجہ ہوگا.کیونکہ جو حیوانی غذااستعمال نہ کرنے کادعویٰ کرتے ہیں وہ بے شک گوشت تو نہیں کھاتے.مگر ان کی اہم غذا بھی حیوانی ہوتی ہے.ماں کادودھ پئے بغیر کتنے بچے پلتے ہیں.پھر کیا ماں کادودھ حیوانی غذانہیں؟ اورجو ماں کادودھ نہیں پیتےوہ جانوروں کادودھ پیتے ہیں اوروہ بھی حیوانی غذا ہے.اورجو لوگ حیوانی غذاکے استعمال سے بظاہر انکار کرتے ہیں وہ بڑی عمرمیں بھی گھی دودھ استعمال کرتے ہیں جو حیوانی غذائیں ہیں.پس ایسا آدمی کوئی بھی نہیں جس کی اہم ترین غذا حیوانی نہ ہو اورجو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ حیوانی غذااستعمال نہیں کرتے.وہ یاتوخود فریب میں مبتلاہوتے ہیں یاجان بوجھ کر دوسروں کو فریب دیتے ہیں.وہ یہ توکہہ سکتے ہیں کہ ہم گوشت نہیں کھاتے مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کوئی حیوانی غذابھی استعمال نہیں کرتے.اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ۠.غذائوں کے ذکر کے آخر میں فرمایاکہ اس میں فکر کرنے والوں اورسوچنے والوں کے لئے نشان ہے.اس سے ایک تواس طرف اشار ہ کیاکہ انسانی دماغ غذاسے نشوونماپاتاہے.اسی طرح روحانیات سے تعلق رکھنے والا دماغ روحانی غذائوں سے نشوونماپاتاہے.دوسرے اس طرف اشارہ کیا کہ فطرۃ کے

Page 35

اندرافکار تو موجود ہوتے ہیں.مگران کے ابھارنے کے لئے عمدہ غذاکی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح روحانی افکار بھی انسان کے اندرموجود توہوتے ہیں مگر ان کے ابھارنے کے لئے بھی روحانی غذا کی ضرورت ہوتی ہے.سب انسان ایک ہی قسم کے ہیں.مگر ایک اعلیٰ درجہ کی قوت فکریہ رکھتا ہے دوسرانہیں.اوراس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ایک کومناسب غذا ملتی ہے دوسرے کونہیں.یہی حال روحانی عالم کا ہے.سب ہی انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کا جذبہ ہے لیکن ایک آدمی جوروحانی غذائیں کھاتا ہے.اس کی قوت فکریہ کو جِلا اورروشنی مل جاتی ہے دوسرے کو نہیں.وَ سَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَ النَّهَارَ١ۙ وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ١ؕ اوراس نے رات اوردن کو اورسورج اورچاندکو تمہارے لئے بے اُجرت خدمت پر لگارکھا ہے وَ النُّجُوْمُ مُسَخَّرٰتٌۢ بِاَمْرِهٖ١ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ اور(دوسرے )تمام (سیارے اور)ستارے (بھی )اس کے حکم سے بلااجرت (تمہاری)خدمت پر متعین ہیں يَّعْقِلُوْنَۙ۰۰۱۳ جولوگ عقل سے کام لیتے ہیںان کےلئے اس میں یقینا کئی نشان (پائے جاتے )ہیں.حلّ لُغَات.سَـخَّرَ سَـخَّرَکے لئے دیکھو سورۃ رعد آیت نمبر ۳.سَـخَّرَہٗ.کَلَّفَہٗ عَمَلًا بِلَا اُجْرَۃٍ.سَـخَّرَہُ کے معنے ہیں کہ اس کو بغیر اجرت یا بدلہ کے کسی کام پر لگادیا.ذلَّلَہُ اس کو مطیع کردیا.وَکُلُّ مَقْھُوْرٍ لَایَمْلِکُ لِنَفْسِہِ مَایُخَلِّصُہٗ مِن الْقَھْرِ فَذٰلِکَ مُسَخَّرٌ.اور ہر وہ شخص جو کسی کے قبضہ میں ہو اور آزاد رہنے کی طاقت نہ رکھتا ہو اسے مسخر کہتے ہیں.(اقرب) یَعْقِلُوْنَ.یَعْقِلُوْنَ عَقَلَ(یَعْقِلُ عَقْلًا)سے مضارع جمع مذکر غائب کاصیغہ ہے.اورعَقَلَ الْغُلَامُ کے معنے ہیں.اَدْرَکَ.لڑکابالغ ہوگیا.عَقَلَ الشَّیْءَ عَقْلًاکے معنے ہیں.فَھِمَہُ وَ تَدَبَّرہُ کسی چیز کو سمجھااوراس پرغور کیا.عَقَلَ الْبَعِیْرَ :ثَنیٰ وَظِیْفَہُ مَعَ ذِرَاعِہٖ فَشَدَّھُمَا مَعًا بِحَبْلٍ.اونٹ کی پنڈلی کو اس کی ران کے ساتھ ملا کر باندھ دیا.اورعِقَالٌ اس رسی کو کہتے ہیں جس کے ساتھ اونٹ کی پنڈلی باندھی جاتی ہے.(اقرب) پساِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَکے معنے ہوں گے کہ جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں یعنی بات کو سمجھتے اوراس پر تدبر

Page 36

کرتے ہیں.ان کے لئے اس میں کئی نشان پائے جاتے ہیں.تفسیر.جمادات سے تعلق رکھنے والی نعمتوں کا ذکر اب ایک اورقسم کی نعمتوں کا ذکر کیا جو جمادات سے تعلق رکھتی ہیں.اوران میں سے بھی انہی کا انتخاب کیاہے جو انسانی دماغ کے نشوونما پر خاص طورپر اثر انداز ہوتی ہیں.بے شک انسان لوہے.لکڑی.سونے.چاندی.پیتل سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے لیکن ان اشیاء سے وہ بڑافائدہ بیرونی آرام کی قسم کا حاصل کرتا ہے.برتن بناتا ہے.مکان بناتا ہے.آلات بناتا ہے.براہ راست ان اشیا ء کااثر انسانی دماغ پر نہیں پڑتا.لیکن چونکہ اس جگہ انسانی دماغ کے نشوونما کے ذکر پر زوردینا مقصود ہے.ا س لئے جمادات کی مذکورہ بالا اقسام کی بجائے رات اوردن ،سورج ،چاند اورستاروں کا ذکر کیاگیا.رات اور دن درحقیقت جمادی اثرات میں ہی شامل ہونے کے مستحق ہیں کہا جاسکتا ہے کہ رات اوردن تو جمادات میں سے نہیں.اوریہ درست بھی ہے.لیکن اس سے کسی کو انکار نہیں ہوسکتاکہ رات اورد ن کے فوائد سورج اورچاند اورستاروں کے اثرات سے وابستہ ہیں.اور وہ اجرام فلکی ان کے ذریعہ سے اپنی تاثیرات ظاہر کرتے ہیں.یعنی اپنی شعاعوںکو نازل کرکے یاان کو روک کر.اس لئے رات اوردن بھی درحقیقت جمادی اثرات میں ہی شامل ہونے کے مستحق ہیں.رات اور دن کے علاوہ سورج چاند وغیرہ کے نام کی ضرورت اگر کہا جا ئے کہ رات اوردن جب سورج اورچاند اورستاروں کے ظہور اورفوائدپر دلالت کرتے ہیں.توپھر سورج چاند وغیرہ کا الگ نام لینے کی کیا ضرورت تھی تواس کا جواب یہ ہے کہ گورات اوردن ان اجرام فلکی کی تاثیرات کے ظہور کا نام ہیں.لیکن ان کے علاوہ بھی سورج اورچاند اورستاروں کے اثرات ہیں اور ان سے ایسی تاثیرات بھی دنیا پر پڑتی ہیں جو آنکھوں سے نظر آنے والی شعاعوں کے علاوہ دوسرے ذرائع سے انسان پر اثر انداز ہوتی ہیں.جیسے برقی یامقناطیسی اثرات.اوران کے سوااور کئی قسم کی تاثیرات ہیں.جوسائنس روز بروز دریافت کررہی ہے.اور کئی وہ شائد کبھی بھی دریافت نہ کرسکے.(The Heavens vol:1 page: 82) پس باوجود اس کے کہ رات اور دن اجرام فلکی کے تاثیرات کے ظہور کاذریعہ ہیں.ان کے علاوہ بھی سورج اورچاند ستاروں کا نام لینے کی ضرورت تھی.تاان دوسری تاثیرات کا ذکر کیا جائے جن سے انسانی دماغ فائدہ اٹھارہا ہے.اس جگہ یہ سوال ہو سکتاہے کہ اگر یہ بات ہے.توپھر رات اوردن کے ذکر کی ضرورت نہ تھی.سورج چاند اورستاروں کا ذکر کافی تھا.اس کا جواب یہ ہے کہ سورج چاند اورستاروں کی دوسری تاثیرات سے تو عرب کے لو گ

Page 37

ابھی واقف نہ تھے.صرف رات اوردن کی تاثیرات سے ان کو آگاہی تھی.اوراب بھی علمی طبقہ کے علاوہ باقی لوگ رات اوردن کی تاثیرات اوران کے فوائدسے توآگاہ ہیں.لیکن سورج چاند اورستاروں کی دوسر ی تاثیرات سے واقف نہیں ہیں.پس فائدہ کو وسیع کرنے کے لئے اورقرآن کریم کے پہلے مخاطبوں کے ذہنوں سے مضمون کو قریب الفہم بنانے کے لئے ضروری تھا کہ دن اوررات کو الگ بھی بیان کردیاجاتا تاکہ ان کادماغ بسہولت آیت کے مضمون کی طرف منتقل ہوسکتا.شعاعوں کی تاثیر کے متعلق سائنس کی تحقیقات یاد رہے کہ سائنس کی موجود ہ تحقیق نے سپکٹرم کے ذریعہ سے جوایک ایساآلہ ہے جس کے ذریعہ سے روشنی کی شعاعوں کو پھا ڑ کر الگ الگ کرلیا جا تاہے(انسائیکلوپیڈیا برٹینیکا زیر لفظSPECTROSCOPY).یہ معلومات حاصل کی ہیں کہ فلاں ستارے میں فلاں قسم کی دھاتیں ہیں اورفلاں میں فلاں قسم کی.جس سے معلوم ہوتاہے کہ صرف روشنی ہی نہیں بلکہ روشنی کے ساتھ مختلف دھاتوں کی تاثیرات بھی دنیا پر اُترتی رہتی ہیں اور ان سے اہل دنیا کے دماغ اورقویٰ پر مختلف اثرات نازل ہوتے رہتے ہیں.چاند کی شعاعوں کی تاثیر چاند کی شعاعوں کی تاثیرات توکئی رنگ میں دنیا پر ظاہرہوتی رہتی ہیں.چاند گرہن کا اثر عام طور پر ہمارے ملک میں مشہور ہے کہ چاند گرہن جب مکمل ہو توحاملہ عورتوں پر اس کا برا اثر پڑتا ہے.چنانچہ ایسے وقت میں حاملہ عورتیں کمروں سے باہر نہیں نکلتیں.گوعام طور پر اسے وہم سمجھا جاتا ہے مگر میں نے اس سوال پر خاص طورپر غور کیا ہے اورمعلوم کیا ہے کہ جب چاند گرہن مکمل ہو تواس کے بعد بہت سی عورتوں کی زچگی سخت تکلیف دہ ہوتی ہے.اوران میں بکثرت موتیں ہوتی ہیں.میں نہیں کہہ سکتا کہ تکلیف اٹھانے والی عورتیں وہ ہوتی ہیںجو ایسے وقت میں چاند کودیکھتی ہیں.یااس کے بغیر بھی ان پر یہ تاثیر عمل کرتی ہے.مگر بہرحال میں نے کئی دفعہ اس کا تجربہ کیا ہے اوردوسروں کو بھی بتایا ہے.جنہوں نے اپنے تجربہ سے اس کی تصدیق کی ہے.یہ بھی نہیں کہاجاسکتا کہ یہ تاثیر ہمیشہ ہوتی ہے یااس کاظہور بعض اور ستاروں کی نسبت سے ہوتاہے.یعنی چاند دوسرے ستارو ںسے ایک خاص زاویہ پرہوتواس وقت اس کی یہ تاثیر ظاہر ہوتی ہے یاآزادانہ ہوتی ہے.یہ منجم ہی بتاسکتے ہیں.میں نے تو بعض توہمات کی تحقیق کرتے ہوئے جوچاند گرہن کی حاملہ عورتوں پر تاثیر کے متعلق ہمارے ملک میں پائے جاتے ہیں یہ امور مشاہد ہ کئے ہیں.ان کو معیّن اورعلمی صورت دینا ستاروں کے علماء کاکام ہے.جمادات کی روشنیاں، شعاعیں، مقناطیسی تاثیرات انسانی نشوونما پر خاص اثر ڈالتی ہیں خلاصہ یہ کہ جمادات کی روشنیاں اورشعاعیں اورمقناطیسی تاثیرات بھی انسانی نشوونما پر خاص اثر ڈالتی ہیں جن میں سے

Page 38

بعض ظاہرہوتے ہیں بعض مخفی.اور بعض بلا واسطہ ہوتے ہیں اوربعض بالواسطہ.بالواسطہ سے میری مراد اُن تاثیرات سے ہے جو نباتا ت یا حیوانات پروارد ہوتی ہیں.اورپھر ان حیوانات اور نباتات کو انسان استعمال کرتاہے.سورج اور چاند کی روشنی کی تاثیر سورج اورچاند کی موٹی تاثیرات سے مراد و ہ تاثیرات ہیں جوصحت پر پڑتی ہیں.دن کی روشنی کئی قسم کی بیماریوں کو دور کرتی ہے اورانسانی جسم میں صحت کاماد ہ بڑھاتی ہے.چنانچہ جولوگ دن رات بند کمروں میں رہتے ہیں ان کی صحت خراب ہوجاتی ہے.(The Vitamins by H.C Sherman and S.L Smith 2nd edition 1931.p.296,298) اسی طرح رات کی تاریکی اعصاب پر تسکین دہ اثر ڈا لتی ہے.اسی وجہ سے رات کی نیند بہت آرام دہ ہوتی ہے بہ نسبت دن کی نیند کے.خصوصاً دوپہر کی نیند کے کہ اس سے نہ صرف یہ کہ آرام کم ملتا ہے بلکہ بعض دفعہ اس سے نزلہ وغیرہ کی قسم کی بیماریاں بھی پیداہوتی ہیں.غرض دن کام کے لحاظ سے زیاد ہ بہتر ہے اوررات آرام کے لحاظ سے پھر بعض قسم کی سبزیوں پر دن کی روشنی کی مبارک تاثیر پڑتی ہے اوربعض پر رات کی روشنی کی جوچاند اورستاروں سے آتی ہے.چنانچہ ککڑی رات کواس سرعت سے بڑھتی ہے کہ دیکھ کر حیر ت آتی ہے.بعض دفعہ کھیت کے پاس بیٹھو تویوں آواز پیداہوتی ہے گویا کہ ککڑی پتوں میں پھیل رہی ہے.اسی طرح بعض پھول چاندنی راتوں میں کھلتے ہیں بعض اندھیر ی راتوں میں.اوریہ سب امور اس امر کی شہادت ہیں کہ رات اوردن اوراجرام فلکی کی تاثیرات اہل دنیاکے نشوونما پر خاص اثر ڈال رہے ہیں.اوران کاوجود صرف آنکھو ں کے لئے روشنی مہیا کرنا نہیں.یااعصاب کے آرام کے لئے تاریکی دینا ہی نہیں.بلکہ ان کے علاوہ بھی ان کی وسیع تاثیرات ہیں.جن لوگوں کو چاند کی روشنی میں سیر کرنے کاموقع ملا ہے.انہوں نے اس کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ اس وقت خیالات میں ایک عجیب قسم کا ہیجان پیداہوجاتا ہے اورقوتِ فکریہ میں ایک تلاطم پیداہوجاتا ہے.اسی طرح رات اوردن اورسور ج اور چاند اور ستاروں کاتعلق راستہ دکھانے سے بھی ہے.دن کوسورج کی روشنی اگر سب فضاکو روشن کرکے راستہ دکھانے میں ممدہوتی ہے اورجہات اربعہ یعنی مشرق مغرب شمال جنوب کوبتا کر اگر راہگیروں کی راہنمائی کرتی ہے.تورات کو چاند اپنی روشنی سے سورج کاساکام کرتا ہے اورستارے اپنے مقامات سے ہدایت کاموجب ہوتے ہیں.چنانچہ سمندروں میں جہازوں کے چلنے میں ستاروں کے مقامات خاص طورپر مد د کرتے ہیں.حیوانی اور نباتاتی غذا کے بعد مخفی غذا کی طرف اشارہ خلاصہ یہ کہ رات اوردن اورسورج چاند اورستارے انسانی دماغ کو نشوونمادینے میں اوراس کے کاموں میں سہولت پیداکرنے میں خاص اہمیت رکھتے ہیں.

Page 39

اوریہ جمادات میں سے ہیں جوانسان سے بہت دور کا تعلق رکھتے ہیں.اوران کی ذاتی نشوونما کی طاقت ایسی مخفی ہے کہ اس کااندازہ ظاہر ی نگاہ سے نہیں کیا جاسکتا.لیکن باوجود اس کے وہ اپنی تاثیرات سے نباتات اورحیوانات کے نشوونما پر ان کے ذریعہ سے بھی اوربراہ راست بھی انسا ن کے نشوونما پر خاص اثر ڈالتے ہیں.پس حیوانی غذا اور نباتی غذا کے بعد اس مخفی غذاکی طرف اشارہ کیا جو انسان جمادات سے اورخصوصاً ان بڑے جمادی اجرام سے جوآسمان پر ہیں حاصل کررہا ہے.حیوانوں اور نباتات کے متعلق پیدا کرنے کے الفاظ اور سورج اور چاند کے لئے سَخَّرَکا لفظ استعمال کرنے کی وجہ اس جگہ ایک اورلطیفہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ حیوانوں اورنباتات کے بارہ میں توصرف یہ فرمایاتھا کہ ہم نے ان کو تمہارے لئے پیدا کیا ہے.لیکن رات اوردن اورسورج ،چاند، ستاروں کے ذکر میں سَـخَّرَ کالفظ فرمایا ہے.جس کے معنے ہیںبغیر اجرت کے کام پر لگارکھا ہے.یہ فرق اس لئے کیا کہ حیوانوں اورنباتا ت سے انسان جو فائدہ اٹھاتاہے.اس کے متعلق وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے زور سے یہ فائدہ اٹھایاہے گویہ ہےغلط.کیونکہ خدا تعالیٰ ان کو پیدانہ کرتا تووہ فائدہ کہاں سے اٹھاتا.مگر پھر بھی چونکہ بظاہر اس میں انسانی اختیار کا دخل ہے.وہاں صرف پیدائش کی طر ف اشارہ کیا ہے.مگر اس آیت میں جو فوائد بیان ہوئے ہیں.ان کے حصول میں انسانی تصرف کاکوئی دخل نہیں.اس لئے اس جگہ سَخَّرَ کالفظ استعمال کرکے بتایاکہ کم سے کم ان اشیا ء کی نسبت تو تم کوماننا پڑے گاکہ وہ جو انسانی خد مت کررہی ہیں ان کا موجب حکم الٰہی ہے.کیونکہ ان پر تم کو کوئی تصرف حاصل نہیں ہے.اس آیت کے آخر میں یہ فرمایا کہ یہ امور عقل مندوں کے لئے نشان ہیں.اس کی وجہ یہ ہے کہ قوت فکر یہ نزدیک کی اشیاء کاحال معلوم کرتی ہے اورقوت عقل دور کی چیزوں سے بھی تعلق رکھتی ہے.چونکہ پہلی آیات کی اشیاء خوراک سے تعلق رکھتی تھیں اورانسان ان کے اثرکو اپنے اند ر محسوس کرتاہے اس لئے وہاں فکر کا لفظ رکھا ہے.اوران چیز وں کی تاثیر بیرونی ہے اور ان سے فائدہ اٹھانا دانش سے تعلق رکھتا ہے اس لئے لِقَوْمٍ یَّعْقِلُوْنَ فرمایا.

Page 40

وَ مَا ذَرَاَ لَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ١ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اورجوکچھ اس نے تمہارے لئے زمین میں پیدا کیا ہے جس کی مختلف قسمیں ہیں (وہ بھی تمہارے کام آرہا ہے )اس لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ۰۰۱۴ میں (بھی)ان لوگوں کے لئے جونصیحت حاصل کرتے ہیں یقیناًایک نشان (پایاجاتا)ہے.حلّ لُغَات.ذَرَاَ: ذَرَأَ اللّٰہُ الْخَلْقَ کے معنے ہیں خَلَقَہُمْ.اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا.ذَرَأَ الشَیْءَ.کَثَّرَہٗ.کسی چیز کو زیادہ کیا.ذَرَأَالْاَرْضَ:بَذَرَھَا،زمین میں بیج بویا.(اقرب) اَلْوَانٌ:اَلْوَانٌ لَوْنٌ کی جمع ہے.اوراَللَّوْنُ کے معنے ہیں مَافَصَلَ بَیْنَ الشَّیْءِ وَبَیْنَ غَیرِہِ.یعنی لون اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعہ سے ایک چیز دوسری چیز سے ممتاز نظرآتی ہے.اَللَّوْنُ:النَّوْعُ.قسم.اَللَّوْنُ: صِفَۃُ الْجَسَدِ وَھَیْئَتُہُ مِنَ الْبَیَاضِ وَالسَّوَادِ وَالْحُمْرَۃِ.کسی جسم کاسیاہ ،سفید سرخ رنگ.(اقرب) تفسیر.ذَرَاَ کے لفظ سے سب اشیاء کی پیدائش کا ذکر ذَرَاَ کے معنے پیداکرنے کے ہیں.پس اس جگہ ان سب اشیاء کا ذکر ہے جودنیا میں موجود ہیں.خواہ حیوانات کی قسم کی ہوں ،خواہ نباتات کی قسم کی خواہ جمادات کی قسم کی.رنگوں کے اختلاف اور تاثیر کا ذکر ان کی علمی دریافت سے پہلے اس آیت سے ایک نئے مضمون کو شروع کیا اوررنگوں کے اختلاف کو پیش کیا کہ وہ بھی تاثیرات رکھتے ہیں اورانسان ان سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے.قرآن کریم کیساعظیم الشان کلام ہے جوان حکیمانہ امورکو اس زمانہ میں بیان فرماتا ہے جبکہ دنیا ان سے کلی طور پر ناواقف تھی.رنگوں کی تاثیرات کی دریافت علمی طورپر موجودہ زمانہ میں ہوئی ہے.حتی کہ بنفشی شعاعوں اورماوراء بنفشی شعاعوں اور کئی قسم کی دوسری شعاعوں کی دریافت سے بیماریوں کے علاج میں غیر معمولی مد دملی ہے.اورطب میں بھی ایک نیا باب علاج باللَّون کا کھل گیا ہے.یعنی مختلف رنگوں کی بوتلوں میں پانی رکھ کر اورسورج کی شعاعوں کے مقابل پر رکھ کر خالی پانی کو دوا کی صورت میں بد ل دیاجاتا ہے.گویہ طریق علاج اب تک علمی حد تک نہیں پہنچا.مگر اس کے بعض فوائد ناقابل انکارہیں.ایک ہی قسم کی اشیاء کا رنگوں کے اختلاف کی وجہ سے مختلف تاثیرات کا ظاہر کرنا ان کے علاوہ یہ

Page 41

امر تجربہ شدہ ہے کہ ایک ہی قسم کی اشیا ء رنگ کے اختلاف کی وجہ سے مختلف تاثیرات ظاہر کرتی ہیں.مثلاً توت ہے.اس میں سے سفید گلے میں خراش پیداکرتاہے اورسیاہ توت خنا ق جیسی مرض میں مفید ہوتاہے.صندل سفید اورسرخ تاثیرات کے لحاظ سے ایک دوسرے سے بعض امور میں قوی یاضعیف ہو تے ہیں (خزائن الادویہ مصنفہ حکیم محمد نجم الغنی رامپوری مطبوعہ خادم التعلیم برقی پریس پیسہ اخبار لاہور ۱۹۲۶ء جلد ۵ ص ۹۲).یہی حال اَورسینکڑوں اشیاء کا ہے کہ چیز ایک ہی ہوتی ہے.لیکن رنگ کے تغیر سے اس کے فوائد میں تغیر پیداہوجاتا ہے.بہت سی چیزوں کے فوائد معلوم ہوگئے ہیں اوربہت سی کے ابھی مخفی ہیں.مگراس حد تک اس علم کا انکشاف ہوچکا ہے کہ رنگوں کی تاثیرات کا انکار نہیں کیا جاسکتا.طب میں مختلف رنگوں سےبیماریوں کا علاج موجودہ طب میں تو مختلف رنگوں سے بعض شدید بیماریوں کاعلاج کیا جاتا ہے.اگر زرد رنگ کی اکری فلیوین بیرونی زخموں کے لئے مفید ہے تو مرکیوروکروم اندرونی زخموں کے لئے مفید ہے.اسی طرح اور کئی رنگ ہیں.میں نے ایک دفعہ اکری فلیوین کودیکھ کرخیا ل کیا کہ معلوم ہوتا ہے زرد رنگ کی تاثیر زخموں کے لئے اچھی ہوتی ہے.اوراسی وجہ سے پرانے زمانہ میں زخموں کے علاج کے لئے ہلدی کو بکثرت استعمال کیا جاتا تھا.اس خیال سے میںنے ہلدی کارنگ نکال کر زخموں کے لئے ایک ڈاکٹرکودیا.انہوںنے تجربہ کرکے بتایا کہ گواکری فلیوین جیسی تاثیر تونہیں.مگراس کے ساتھ ملتی ہوئی تاثیر آپ کی دوامیں ضرور تھی.اس فرق کی وجہ میں نے یہ سمجھی کہ اس حد تک میںاس کا جوہر نہیں نکال سکاجس حد تک کہ جرمنوں نے نکال لیاہے ورنہ بات وہی ہے.غرض رنگوں کی تاثیرات ایک ثابت شدہ حقیقت ہیں.گواب تک یہ علم مکمل نہیں ہوا.قرآن کریم اس کی طرف اشارہ فرماتا ہے اورتوجہ دلاتا ہے کہ اجرام تو الگ رہے ان کے رنگ تک تمہارے فائدہ میں لگے ہوئے ہیں.اورکیسی کیسی باریک راہوںسے اللہ تعالیٰ نے تمہاری جسمانی ترقی کے سامان پیداکئے ہیں.مگر تم اب بھی نہیں سمجھتے کہ روحانی ترقی کے لئے بھی ویسے ہی وسیع بلکہ ان سے بھی زیادہ وسیع سامان پیداکرنے کی ضرورت ہے.رنگوں کے ذریعہ سے ایک ہی جنس کی دو چیزوں میں امتیاز علاوہ ازیں اس رنگو ں کے تغیر سے اس طرف بھی اشارہ کیا کہ ایک ہی چیزکے کئی رنگ ہوتے ہیں.اوراگرایک طرح اسے اپنی قسم کی دوسری چیزوں سے اتحاد ہوتا ہے تودوسری طرح ان سے وہ مختلف بھی ہوتی ہے سب انسان انسان ہیں مگر کوئی دوآدمی ظاہری شکل یاباطنی قوتوں میں یکساں نہیں ملتے.سب اونٹ اونٹ ہیں مگر پھر ہر اونٹ کی شکل اورعقل دوسرے اونٹ سے مختلف ہوتی

Page 42

ہے.گویا ایک طرف شدید اتحاد ہے تودوسری طرف شدید اختلاف.یہی حال نباتات کا ہے سب آموں کے درخت آموں کے ہی درخت ہیں مگر ہردرخت دوسرے سے الگ پہچاناجاتا ہے اورایسا ہی حا ل ان کے پھلوں کاہے.غرض دنیا میں ہرجنس کے افراد دوسرے افراد سے مشابہت رکھتے ہیں مگر پھر ان سے مختلف بھی ہوتے ہیںاگر رنگوں کایہ فرق نہ ہوتا تو ایک کودوسر ے سے پہچاننا ناممکن ہوجاتا.اب تو ہر ماں باپ اپنے بچے کو ہربیٹااپنے ماں باپ کو ہر خاوند بیوی کو بیوی خاوند کو بھائی بھائی کو پہچانتا ہے.اگرامتیازی نشان نہ ہوتے توپہچانناکس قدر مشکل ہوتا ہے.مگراللہ تعالیٰ نے کس قد روسیع فرق ہر شے میں رکھا ہے.سفید رنگ ہے تواس کے اس قدرمدارج ہیں کہ انسان ان کے نام نہیں رکھ سکتا.سیاہ رنگ ہے توا س کے اس قدرمدارج ہیں کہ ان کی گنتی نہیں کی جاسکتی.صرف آنکھ اس فرق کو پہچانتی ہے اورا س فرق کی وجہ سے فوراً دوچیزوں میں امتیاز کرلیتی ہے.مگرزبان اس فرق کو اکثر نہیںبتاسکتی.اللہ تعالیٰ اسی امتیاز کے روحانی پہلو کی طرف اشارہ فرماتا ہے کہ دیکھو جس طرح اشیاء کے مادی رنگ مختلف ہیں اسی طرح ان کے باطنی رنگ بھی مختلف ہیں.پھر جس طرح انسان کے جسم کی ضروریات مختلف ہیں اس کے مقابل پر مختلف رنگ کی اشیا ء بھی اللہ تعالیٰ نے پیداکی ہیں.نہ انسان کے جسم کی ضرور توںکو کلی طور پر کوئی سمجھ سکتاہے نہ ان کے پوراکرنے کے سامان کوئی پیداکرسکتاہے.کیونکہ ہرانسان کاذوق الگ ہوتا ہے اوراس کے جسم کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں کسی کو میٹھا مفید ہے کسی کو کھٹا.کسی کو کدوپسند ہے کسی کو بینگن.ایک کیلے پر جان دیتا ہے دوسرا اس کے چکھنے کی برداشت نہیں رکھتا.غرض انسانی طبائع ایسے مختلف انواع کی ہیں کہ ان کا شمار نہیں کیاجاسکتا.کیابلحاظ قوت ذائقہ کے اور کیا بلحاظ مختلف تاثیرات سے مناسبت رکھنے کے ان میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے.اورہر اک کی ضرورت اللہ تعالیٰ نے بیرونی اشیاء میں پوری کرچھوڑی ہے.انسان تو ان اختلافات کی اقسام گن تک نہیں سکتا.وہ ان کے مطالبات کو پوراکرنے کی طاقت کہا ں رکھ سکتا تھا.اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے مختلف رنگوں اورمختلف ذوقوں اورمختلف مزاجوں کے لوگوں کو پیدا کیا.اورپھر ان کی ضرورتوں کوپوراکرنے کے لئے ویسی ہی مختلف الانواع چیزیں بھی پیداکردیں.لون کے معنے مختلف انواع کے ان معنوں کے روسے لون کے معنے نہ صرف رنگ کے لئے جائیں گے بلکہ نوع کے بھی.اورجیساکہ حل لغات میں بتایا گیا ہے.لون کے معنے نوع کے بھی ہوتے ہیں.اس مضمون سے اللہ تعالیٰ نے اس طر ف اشارہ فرمایا ہے کہ دیکھو دنیا میں مختلف رنگوں اورمختلف انواع کی چیزیں اس نے پیداکی ہیں تاکہ تمہاری مختلف ضرورتوں اور تمہارےمختلف میلانوںکوپوراکرے.تم خود یہ کام نہیں

Page 43

کرسکتے.پھر تم کس طرح سمجھ سکتے ہوکہ تمہاری اخلاقی قوتوں کے فرق اوراختلاف کے باوجود کوئی انسانی تعلیم سب انسانوں کے لئے یکساںمفید ہوسکتی ہے.یہ ضرورت بھی اللہ تعالیٰ ہی پوری کرسکتاتھا.جو انسان کی طبیعت اور اس کے اختلافات کا پیداکرنے والا ہے.اوراسے جانتاہے ورنہ جو انسان قانو ن بنائےگااپنے ذوق اوراپنے میلان کے مطابق قانو ن بنالے گا.اوراگر جماعت بنائے گی تواس جماعت کے میلانوں تک وہ تعلیم محدود رہے گی.صرف اللہ ہی کی دی ہوئی تعلیم ہوگی جس میں ہر طبیعت کے میلان اورہر فطرت کے تقاضے کا خیا ل رکھا گیاہوگا.اورہرمخفی ضرورت کوپوراکیاگیاہوگا.پس الہام کا آنا انسان کی روحانی ترقی کے لئے ضروری ہے.ورنہ اول تو انسان اپنی عقل سے روحانی ضرورتوںکوپوراکرہی نہ سکے گا.اوراگر ایک حد تک ضرورت پوراکرنے کاسامان کرے گابھی تووہ محدود ہوگا.اوروہ نہ توکسی انسان کی سب ضرورتوںکو پوراکرسکے گااورنہ تما م انسانوں کی بعض ضرورتوںکو پوراکرسکے گا.اس آیت کے آخر میں فرمایاکہ اس میں ان لوگوں کے لئے نشان ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں یہ لفظ اس جگہ اس لئے استعمال فرمایا کہ مختلف الوان کی ضرورت پوراکرنے کاسوال خالص اخلاقی سوال ہو جاتا ہے اورا س کا براہ راست نصیحت سے تعلق ہے.فکر ،عقل اور تذکر کو مضمون کے ساتھ مناسبت یہ بھی ہوسکتا ہے کہ فکر، عقل اورتذکر کو ہر آیت کے مضمون کی مناسبت سے نہیں بلکہ سارے مضمون کی مناسبت سے رکھا گیا ہے اوردرحقیقت تینوں لفظوں کاتعلق سارے ہی مضمون سے ہے صرف ان کو ان کے درجہ کے مطابق پھیلاکر سارے مضمون میں رکھ دیاگیاہے.پہلے فکر کو رکھا ہے.کیونکہ یہ پہلا ذریعہ اصلاح کا ہے.کیونکہ جب انسان نیک یا بد تغیر کی طرف جھکنے لگتا ہے.توپہلے فکر پیدا ہوتاہے پھر جب فکر کامل ہوجائے توعقل پیداہوتی ہے.یعنی انسان بدی سے رکنے لگتاہے.اوراس کے عمل میں اصلا ح شروع ہوتی ہے.جب یہ عملی اصلاح ہوجاتی ہے توتیسرادرجہ تذکر کاشروع ہوتاہے یعنی نیکی راسخ ہوجاتی ہے اورہرقدم پر انسان کو اس کافرض یاد آتا رہتا ہے.اورعقل کے مقام پر جس طرح اسے اپنے نفس کو روکنا پڑتا تھا.اب اس کی ضرورت نہیں رہتی بلکہ نفس خود ہی نیکی کےاصو ل کو یاد رکھتا ہے اورنیکی اس کی طبیعت ثانیہ ہوجاتی ہے.

Page 44

وَ هُوَ الَّذِيْ سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَاْكُلُوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَّ اوروہ ،وہ(پاک)ذات ہے جس نے سمند ر کو(بھی تمہاری )بے اجر ت کی خدمت پرلگارکھا ہے تاکہ تم اس میں سے تَسْتَخْرِجُوْا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا١ۚ وَ تَرَى الْفُلْكَ (مچھلی وغیرہ کا)تازہ گوشت کھائو.اوراس سے زیور(کاسامان )نکالو جسے تم (لوگ )پہنتے ہو.اور(اے مخاطب) مَوَاخِرَ فِيْهِ وَ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَ لَعَلَّكُمْ تو اس میں کشتیوںکو پانی پھاڑتے (اورزورسے چلتے)ہوئے دیکھتاہے (جواس لئے چلتی ہیں کہ تم سمندری سفر طے تَشْكُرُوْنَ۰۰۱۵ کرو)اورتاکہ تم اس کے بعض اورفضل (بھی )تلاش کرو اورتاکہ تم (اس کا)شکر اداکرو.حلّ لُغَات.اَلطَّریُّ.طَرِیَ الْغُصْنُ واللَّحْمُ وَالثَّوْبُ (یَطْرٰی وَطَرُ وَیَطْرُ وْ، طَرَاوَۃً وطَرَاءَۃً وَطَرَاءً)کانَ طَرِیًّا.ہرچیز جو نئی ہو اوربناوٹ کے لحاظ سے تروتازہ ہو اُسے طَرِیٌّ کہتے ہیں.جیسے نیا کپڑا.گوشت جو تازہ ہو.اسی طرح درخت کی شاخ جو تازہ ہو (اقرب) پس لَحْمٌ طَرِیٌّ کے معنے ہوں گے تازہ گوشت.اَلْحِلیَۃُ.مَا یُزَیَّنُ بِہٖ مِنْ مَصُوْغِ الْمَعْدِنِیَّاتِ اَوِ الْحِجَارَۃِ الْکَرِیْمَۃِ.معدنیات اورقیمتی پتھروں سے بنے ہوئے زیورات جوزینت کے لئے پہنے جاتے ہیں.اس کی جمع حُلیٌّ آتی ہے.(اقرب) الفُلْکُ.اَلسَّفِیْنَۃُ.کشتی.یُذَکَّرُوَیُؤَنَّثُ یہ لفظ مذکر اورمؤنث دونوں طر ح استعمال ہوتاہے.(اقرب) مَوَاخِر.مَوَاخِرُ مَاخِرَۃٌٌّ کی جمع ہے.اورمَاخِرَۃٌ مَـخَرَ سے اسم فاعل کاصیغہ ہے مَـخَرَتِ السَّفِیْنَۃُ کے معنے ہیں جَرَتْ تَشُقُّ الْمَاءَ مَعَ صَوْتٍ.کشتی پانی کو چیرتی ہوئی چلی گئی اور اس کی آواز نکلتی تھی.وَقِیْلَ اِسْتَقْبَلَتِ الرِّیْحَ فِیْ جَرْیَتِھَا.اوربعض نے یہ معنے کئے ہیں کہ کشتی ہواکے رخ پر چلی.مَـخرَ السَّابِحُ کے معنے ہیں شَقَّ الْمَاءَ بِیَدَیْہِ تَیرنے والا اپنے دونوں ہاتھو ں سے پانی کو چیرتاہواتَیرا.اَلْفُلْکُ الْمَوَاخِرُالَّتِیْ تَشُقُّ الْمَاءَ مَعَ صَوْتٍ.وہ کشتیاں جو پانی کو ا س طور پر چیرتی ہوئی چلتی ہیں کہ اُن سے آواز پیداہوتی ہے.(اقرب) تفسیر.خشکی کی چیزوں کے مقابل تری کی چیزوں کا ذکر پہلی آیات میں خشکی کی چیزوں کا

Page 45