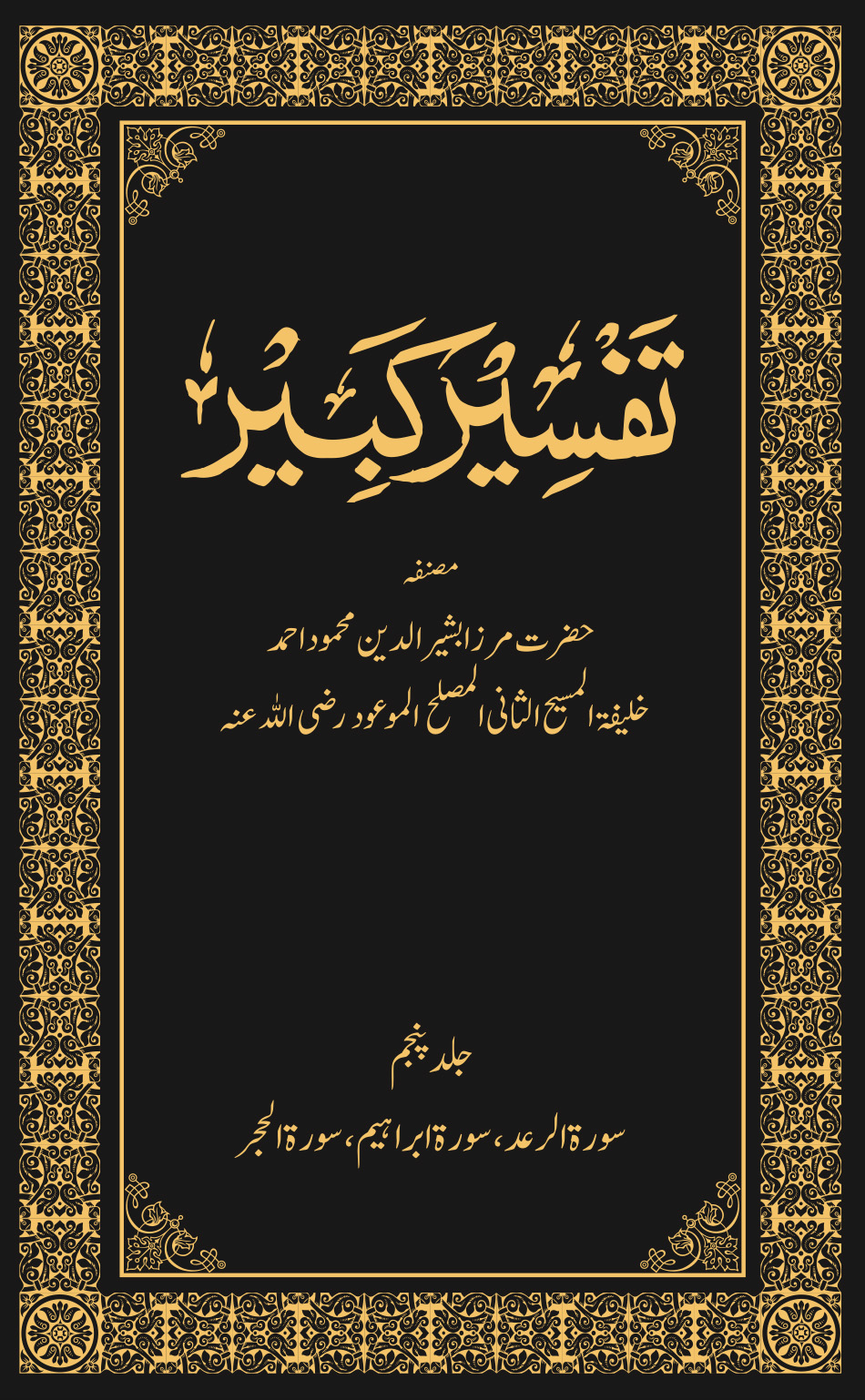

Complete Text of Tafseer-e-Kabeer Volume 5

Content sourced fromAlislam.org

Page 5

سُوْرَۃُ الرَّعْدِ مَکِّیَّۃٌ سورۃ ر عد.یہ سورۃ مکی ہے.وَھِیَ مَعَ الْبَسْمَلَةِ اَرْبَعٌ وَّ اَرْبَعُوْنَ اٰیَةً وَ سِتَّةُ رَکُوْعَاتٍ اور بسم اللہ سمیت اس کی چوالیس آیتیں ہیں اور چھ رکوع ہیں سورۃ کے مکی یا مدنی ہونے میں اختلاف سورۃ رعد کی نسبت حسن ،عکرمہ ،ابن جبیر کی تحقیق ہے کہ یہ ساری مکّی ہے.عطاء کا قول ہے کہ سب مکّی ہے.سوائے وَ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَسْتَ مُرْسَلًا والی آیت کے.بعض اور علماء کے نزدیک سب مکّی ہے سوائے هُوَ الَّذِيْ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ والی آیت کے جو لَهٗ دَعْوَةُ الْحَقِّ والی آیت تک ختم ہوتی ہے.قتادہ سے بھی ایک روایت میں ہے کہ سب سورہ مکی ہے سوائے وَ لَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا والی آیت کے.حضرت علیؓ سے بھی یہی مروی ہے کہ یہ مکی ہے لیکن کلبی مقاتل اور ابن عباسؓ کا قول ہے کہ یہ مدنی ہے اور قتادہ سے بھی ایک روایت میں اس کا مدنی ہونا مروی ہے.قاضی منذر بن سعد کی بھی یہی تحقیق ہے حضرت ابن عباسؓ تین آیتوں کو بیچ میں سے مکی قرار دیتے ہیں.(۱و۲) وَ لَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ سے شروع کرکے دو آیتیں اور (۳) وَ لَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا.الآیۃ.سورۃ کے مضامین اس کے مکی ہونے پر دلالت کرتے ہیں عام محققین کا رجحان اس کے مکی ہونے کی طرف ہی ہے.اور اس کے مضامین اس کے مکی ہونے پر ہی دلالت کرتے ہیں.مدنی ہونے کا خیال پیدا ہونے کی وجہ اور غالباً اس کے مدنی ہونے کا خیال اس کی بعض آیتوں کی وجہ سے جو مدنی ہیں پیدا ہوا ہے.اس کے بارہ میں اکابر صحابہ میں سے صرف ایک کی شہادت ہے یعنے حضرت علی کی.اور وہ اسے مکی قرار دیتے ہیں.پس جبکہ اس کے مضامین بھی اس امر کے مؤید ہیں اس کا مکی ہونا یقینی ہے.حضرت ابن عباسؓ چونکہ رسول کریمؐ کے زمانہ میں بچے تھے ان کی رائے حضرت علی کی شہادت کا مقابلہ نہیں کرسکتی.اس سورۃ کا پہلی سورۃ سے تعلق اس سورۃ کا پہلی سورۃ سے تعلق یہ ہے کہ سورۃ یونس میں بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے زمانہ میں دنیا کو دو طرح ہدایت کی طرف لاتا ہے.(۱) سزا سے اور (۲) رحم سے.اس کے بعد سورہ ہود میں سزا کے پہلو پر زور دیا اور سورہ یوسف میں رحم کے پہلو پر روشنی ڈالی گئی.اس سورۃ میں اس امر پر بحث

Page 6

کی گئی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ترقی کا اعلان جو پہلی تین سورتوں میں کیا گیا ہے وہ کس رنگ میں پورا ہوگا؟ کون سے ذرائع سے کام لے کر دوسرے مذاہب پر اور اپنی قوم پر ان کو غلبہ دیا جائے گا؟ سورۃ کے مضمون کا خلاصہ اس سورۃ کے مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ غیرمرئی سامانوں سے کام لیتا ہے.انسان کو علم صرف نتائج کے ظہور پر ہوتا ہے.بظاہر ایک ہی قسم کی زمین ہوتی ہے اور ایک ہی قسم کا پانی مگر پھل مختلف ہو جاتے ہیں.پس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر پر قیاس نہ کرو.اس کی کامیابی پر تعجب نہ کرو.اس کی کامیابی قابل تعجب نہیں بلکہ ایسے وقت میں رسول نہ آتا تو قابل تعجب ہوتا.پھر بتایا کہ کامیابی کیسے ہوگی اور دشمنوں کی تباہی کیسے؟ اور بتایا کہ ان کی اولادیں مسلمان ہو جائیں گی.بڑے بڑے لوگوں سے اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت واپس لے لے گا.ا ور ان کا رعب جاتا رہے گا.قوانین قدرت اللہ تعالیٰ کے تابع ہیں وہ قانون قدرت کے ہر ایک شعبہ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں لگا دے گا.تم جن کو پوجتے ہو وہ بے بس ہیں.وہ تمہاری نصرت نہ کریں گے.اس کو ایسی روحانی طاقتیں ملی ہیں کہ یہ اکیلا ہی جیت سکتا ہے.جیسے ایک بینا بہت سے اندھوں پر غالب آجاتا ہے.اس کی توحید کی تعلیم کے مقابلہ میں تمہارے شرک کی تعلیم کیسے ٹھیر سکتی ہے؟ جس طرح کہ سیلاب یا پگھلے ہوئے سونے چاندی پر جھاگ بالا بالا دکھائی دیتی ہے اور نادان خیال کرتا ہے کہ شاید یہ جھاگ ہی جھاگ ہے وہی حال آپ کے دشمنوں کا ہے وہ اوپر کی جھاگ کو دیکھتے ہیں نیچے کے سیلاب یا سونے کو نہیں دیکھتے حالانکہ قانونِ قدرت کے مطابق جھاگ ضائع ہوجانے والی چیز ہے آخر پانی یا سونا ہی رہ جاتا ہے.پس ظاہری اور سطحی باتیں دیر تک نہیں رہ سکتیں.اس کی ٹھوس اور مفید تعلیم ہی باقی رہ جائے گی.اس کی تعلیم فطرت کے مطابق ہے اور آہستہ آہستہ طبعی مناسبتوں کی وجہ سے فطرتیں اسی کو قبول کریں گے.نیز اس تعلیم پر عمل کرنے والے اور اس کے رد کرنے والوں کی حالتوں میں فرق دیکھ کر بھی لوگوں کی آنکھیں کھلیں گی.سورۃ کا نام نیز قرآن کریم کے ذریعہ سے زبردست معجزات دکھائے جائیں گے اور دل فتح کئے جائیں گے.ظاہری نشانات بھی ہوں گے اور باطنی بھی.ان ظاہری نشانوں میں سے ایک یہ نشان بتایا کہ محمدؐ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والے اپنے ملک سے نکال دیں گے اور آخر تلوار کی نوبت پہنچے گی.پہلے چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوں گی پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ ملنا شروع ہوگا اور آخر فتح مکہ پر اس جنگ کا خاتمہ ہوگا.یہ سب معجزات خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوں گے نہ محمدؐ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی طاقت سے.خدا تعالیٰ زبردست حملوں سے آپؐ کی سچائی کو ظاہر کردے گا اور اپنے سچے دین کو قائم.اس مضمون کی مناسبت کی وجہ سے اس سورۃ کا نام رعد رکھا گیا ہے.گویا

Page 7

یہ برسنے والا بادل جو آیا ہے اس کے ساتھ کڑک بھی چاہیے تھی.سووہ بھی آگئی ہے.ویری کا ایک غلط خیال رومن اردو قرآن کے مصنف ریورنڈ ویری صاحب لکھتے ہیں کہ اس سورۃ میں معجزات نہ دکھانے کی اس قدر معذرتیں آئی ہیں کہ اس کا نام بجائے رعد کے معذرتوں والی سورۃ ہونا چاہیے(A Comprehensive Commentary on the Quran by Wherry chapter xiii).میں کہتا ہوں کہ اس سورۃ میں اس قدر انذاری پیشگوئیاں ہیں کہ رعد اس کا طبعی نام ہے.سورۃ رعد اور پہلی تین سورتوں کے ابتداء میں فرق ، کتاب کو بغیر صفت کے بیان کرنے کی وجہ سورہ یونس کے شروع میں کتاب کی صفت حکیم بیان فرمائی تھی.سورہ ہود میں فُصِّلَتْ سورہ یوسف میں مُبِیْن اور اس جگہ بغیر کسی صفت کے کتاب کو بیان کیا گیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ یونس میں انذار و تبشیر دونوں پہلوؤں کو یکجا لیا گیا تھا اور بتایا تھا کہ حکیم خدا اپنی حکمتوں کے ماتحت موقع کے مطابق سلوک کرتا ہے.سورہ ہود میں سزا کے پہلو پر زور تھا.اس لئے فُصِّلَتْ اس کی آیات کی صفت بیان ہوئی.کیونکہ تفصیل پھاڑنے اور جدا کرنے کے معنوں پر مشتمل ہے.سورہ یوسف میں ایک طرف غلبہ کے فوراً نہ حاصل ہونے کی حکمتوں کا بیان دوسری طرف عفو اور صلح پر زور تھا.اس لئے مُبِیْنٌ کہا جو عذرومعذرت پر دلالت کرتا ہے.اَلْکتَابُ کے معنی یا تو کامل کتاب کے ہیں یا پہلی سورتوں کی طرف اشارہ ہے سورہ رعد میں چونکہ ذرائع حصول مطالب پر بحث تھی اس لئے بغیر صفت کے رکھا جس کی وجہ سے اَلْکِتٰبُ کے معنے یا تو کامل کتاب کے ہو گئے یا پہلی تین سورتوں کی طرف اشارہ ہو گیا کہ وہ تین صفات جو پہلی تین سورتوں میں بتائی گئی تھیں وہ پورے طور پر اب اس سورۃ کے ذریعہ سے ظاہر کی جائیں گی.

Page 8

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۰۰۱ میں اللہ (تعالیٰ)کا نا م لے کر( شروع کرتا ہوں) جو بے حد کرم کرنے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے.الٓمّٓرٰ١۫ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ١ؕ وَ الَّذِيْۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ الٓمٓر.یہ کامل کتاب کی آیات ہیں.اور جو (کلام) تجھ پرتیرے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے وہ بالکل حق ہے.رَّبِّكَ الْحَقُّ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ۰۰۲ لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے.حلّ لُغَات.تِلْکَ اٰیٰتٌ اور اَلْکِتٰبُ کی تشریح کے لئے دیکھو سورہ یونس آیت ۲اور ربّ کے معنوں کے لئے دیکھو سورہ یونس ۴.تِلْکَ.اسم اشارہ ہے.اور دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لئے آتا ہے.آیاتٌ.آیَۃٌ کی جمع ہے.جس کے معنی علامت، نشان اور دلیل کے ہوتے ہیں.قرآن کریم کے ہر اک ایسے ٹکڑے کو جسے کسی لفظی نشان کے ساتھ دوسرے سے جدا کر دیا گیا ہو آیَۃٌ کہتے ہیں (تاج).آیت کی وجہ تسمیہ میرے نزدیک قرآنِ کریم میں وارد فقروں کا نام آیَۃٌ اسی حکمت سے رکھا گیا ہے کہ تا لوگ یہ سمجھ لیں کہ قرآن کریم کے مضامین میں مکمل ترتیب ہے اور ہر فقرہ دوسرے فقرہ کے معانی کے لئے بطور دلیل ہے.بغیر اس کے مدنظر رکھے مطلب پوری طرح نہیں سمجھ میں آسکتا.دوسرے اس لئے بھی کہ ہر ہر ٹکڑا خدا تعالیٰ کا ایک نشان ہے.عیسائی اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن نے معجزات کا دعویٰ نہیں کیا.حالانکہ قرآن کریم تو اپنے ہر فقرہ کا نام آیت رکھ کر اسے معجزات پر مشتمل بلکہ خود معجزہ قرار دیتا ہے.اَلْکِتَابُ.مَصْدَرٌ یہ لفظ دراصل کتب کی مصدر ہے.کَتَبَ الْکَتِیْبَۃَ جَـمَعَھَا.لشکر کو جمع کر لیا.کَتَبَ السِّقَآءَ.خَرَزَہٗ بِسَیْرَیْنِ.چمڑے کیتنیوں کے ساتھ اسے سی دیا(تاج ).انہی معنوں کی رو سے کتاب کتاب کہلاتی ہے.کیونکہ اس میں مضامین کو جمع کر دیا جاتا ہے اور مختلف اوراق کو ایک جگہ اکٹھا کرکے سی دیا جاتا ہے.کتاب۱ کے معنی اس خالی کاغذوں کے مجموعہ کے بھی ہوتے ہیں جس پر کچھ لکھا جائے اور کتاب۲ تحریر کو بھی کہتے ہیں اور کتاب۳ کے معنی فرض اور حکم اور اندازہ کے بھی ہوتے ہیں اور کتاب۴ خط کو بھی کہتے ہیں.(اقرب)

Page 9

اَلرَّبُّ.مالک، آقا یا مطاع مستحق یا صَاِحبُ الشَّیءِ یعنی کسی چیز والا.رَبَّ الشَّیْءَ.جَمَعَہٗ اس چیز کو جمع کیا مَلَکَہٗ اس کا مالک ہوا.اَلْقَوْمَ سَاسَھُمْ وَکَانَ فَوْقَھُمْ قوم پر حکومت اور سیاست کی.النِّعْمَۃَ.زَادَھَا نعمت کو بڑھایا.اَ لْاَمْرَ.اَصْلَحَہٗ وَاَتَمَّہٗ کام کو درست اور مکمل کیا.الدُّھْنَ.طَیَّبَہٗ واَجَادَہٗ.تیل میں عمدگی اور خوبی پیدا کی.الصَّبِیَّ.رَبَّاہ حَتّٰی اَدْرَکَ بچہ کی تربیت کی حتیٰ کہ وہ اپنے کمال کو پہنچ گیا.(اقرب) تفسیر.پہلی سورتوں کے مقطعات اور اس سورۃ کے مقطعات میں فرق (المر) پہلی تینوں سورتوں کے شروع میں الر تھا.اس سورہ کے شروع میں ان تینوں حروف میں میم زائد کر دیا گیا ہے.جس سے اس طرف اشارہ ہے کہ اس کا مضمون پہلی تین سورتوں سے کسی قدر مختلف ہو گیا ہے.جیسا کہ سورہ یونس کے شروع میں حروف مقطعات کی بحث میں بتایا گیا ہے.الٓمّرٰ کے معنی م اعلم کا قائم مقام ہے.پس ان حروف کے معنے یہ ہوئے میں اللہ سب سے زیادہ جاننے والا اور دیکھنے والا ہوں.گویا دیکھنے کی صفت کے ساتھ علم کی صفت کو شامل کر دیا گیا ہے.اللہ تعالیٰ اور انسان کے متعلق دیکھنے کے لفظ کے استعمال میں فرق یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کے متعلق جب دیکھنے کا لفظ بولا جائے تو اس سے مراد رنگ اور طول و عرض کا نظر آنا ہوتا ہے اور جاننا زیادہ وسیع ہوتا ہے.کیونکہ ناک سے کان سے چھونے سے جن چیزوں کا پتہ لگتا ہے ان کے لئے بھی جاننے کا لفظ اسی طرح استعمال ہوتا ہے جس طرح دیکھی ہوئی چیزوں کے متعلق مگر سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو آنکھوں اور دوسرے حواس سے بے نیاز ہے اس کے متعلق جاننے اور دیکھنے کے الفاظ کن معنوں میں استعمال ہوتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے لئے مجازاً استعمال ہوتے ہیں اس لئے انسانی استعمال پر ان کا قیاس کرلینا چاہیے.پس جس طرح انسان کے لئے دیکھنے کا لفظ ایک محدود ظہور کے موقع پر بولا جاتا ہے اور جاننا باریک محسوسات کے لئے بھی.اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب خدا تعالیٰ رؤیت کا لفظ بولتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ جن چیزوں کو انسان دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس سے بھی زیادہ دیکھتا ہے اور جن چیزوں کو انسان دوسرے حواس یا شعور سے محسوس کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ مکمل طور پر انہیں جانتا ہے.پس گو خدا تعالیٰ کے لئے سب چیزوں کا علم یکساں ہے مگر اس جگہ یہ دو لفظ انسان کی رؤیت اور اس کے علم کے مقابل پر استعمال ہوئے ہیں یعنی ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جنہیں انسان دیکھتا ہے اور ان کو بھی جن کو دوسرے حواس سے جانتا ہے خواہ ظاہری ہوں یا باطنی.تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِکے معنے تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ.یعنی وہ آیات جو اس سورۃ یا قرآن کریم میں مذکور ہیں اس موعود

Page 10

کتاب کا حصہ ہیں جس کی نسبت سب دنیا کے ذہنوں میں انتظار چلا آرہا تھا.یا اس کامل کتاب کی جس کی خبر پہلے دی جاچکی ہے.اس لئے تم اس کے مقابلے پر کامیاب نہیں ہوسکتے.کیا جس چیز کے متعلق اللہ تعالیٰ ہر نبی کی معرفت خبر دیتا چلا آیا ہے آج وہ اس کو یونہی چھوڑ دے گا.یا اس کے کمالات کے مقابلہ میں تمہارے غلط دعوے ٹھیر سکیں گے؟ وَالَّذِيْۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ....الْحَقُّکی تشریح وَ الَّذِيْۤ اُنْزِلَ.....الْحَقُّ.فرماتا ہے کہ اس کتاب میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں.آخر ہوکر رہنے والی ہیں.انہیں کوئی طاقت روک نہیں سکتی.ساری آیت کا یہ مطلب ہے کہ انسان کی جستجو ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ مجھے صحیح علم حاصل ہو جائے لیکن ان لوگوں پر تعجب ہے کہ جب وہ کتاب انہیں ملی جو سب شبہات سے پاک ہے تو یہ اس پر ایمان لانے سے گریز کرتے ہیں اور یقین کو چھوڑ کر شکوک میں مبتلا ہیں.اَللّٰهُ الَّذِيْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اللہ (تعالیٰ) وہ ہے جس نے آسمانوں کو ایسے ستونون کے بغیر بلند کیا ہے جو تمہیں نظر آتے ہوں (اور) پھر وہ عرش پر اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ١ؕ كُلٌّ قائم ہواہے اور سورج اور چاند کو اس نے بغیر مزدوری کے( تمہاری) خدمت پر لگایا ہے (چنانچہ) ہر ایک (سیارہ) يَّجْرِيْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى١ؕ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ ایک معین میعاد تک (اپنی مقررہ گردش کے مطابق) چل رہا ہے وہ ہر امر کا انتظام کرتاہے (اور) وہ (اپنی) آیات کو لَعَلَّكُمْ بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُوْنَ۰۰۳ کھول کر بیان کرتاہے تاکہ تم (لوگ) اپنے رب سے ملنے کا یقین رکھو.حلّ لُغَات.عَمَدٌ.عِمَادٌ کی اسم جمع ہے اور اَلْعِمَادُ کے معنی ہیں مَایُسْنَدُ بِہٖ.وہ چیز جس پر سہارا لیا جائے.اَ لْاَ بْنِیَۃُ الرَّفِیْعَۃُ اونچی اونچی بلند دیواروں اور عمارتوں کو بھی عِمَاد کہتے ہیں.(اقرب) سَخَّرَہٗ کَلَّفَہٗ عَمَلًا بِلَا اُجْرَۃٍ.سَخَّرَہٗ کے معنے ہیں کہ اس کو بغیر اجرت یا بدلہ کے کسی کام پر لگادیا.ذَلَّـلَہٗ

Page 11

اس کو مطیع کردیا.وَکُلُّ مَقْھُوْرٍ لَایَمْلِکُ لِنَفْسِہٖ مَایُخَلِّصُہٗ مِنَ الْقَھَرِ فَذٰلِکَ مُسَخَّرٌ.اور ہر وہ شخص جو کسی کے قبضہ میں ہو اور آزاد رہنے کی طاقت نہ رکھتا ہو اسے مسخر کہتے ہیں.(اقرب) مندرجہ ذیل الفاظ کی تشریح کے لئے حل لغات کے دیگر مقامات کو دیکھئے.رَفَعَ یوسف ۹۷.اَلسَّمٰوٰت.اِسْتَوٰی.اَلْعَرْش یونس۵.اَلْاَجَلُ یونس۱۲.یُدَبِّرُ یونس۴.یُفَصِّلُ یونس۳۸.رَفَعَہٗ رَفْعًا ضِدُّ وَضَعَہُ.رَفَعَ کے معنے ہیں بلند کرنا.زَیْدًا اِلَی الْحَکَمِ رَفْعًا وَرُفْعَانًا قَدَّمَہٗ اِلَیْہِ لِیُحَاکِمَہُ زید کو حاکم کے سامنے مقدمہ کے فیصلہ کے لئے حاضر کیا.اِلَی السُّلْطَانِ رُفْعَانًا.قرّبَہٗ.بادشاہ کے حضور پیش کیا.(اقرب) اَلرَّفْعُ یُقَالُ تَارۃً فِی الْاَجْسَامِ المَوْضُوْعَۃِ اِذَا اَعْلَیْتَہَا عَنْ مَقَرِّھَا وَتَارَۃً فِی الْمَنْزِلَۃِ اِذَا شَرَّفْتَہَا.رَفَع کا لفظ جب اجسام کے لئے استعمال ہو تو کبھی اس کے معنے ان کو ان کی اصل جگہ سے بلند کرنے کے ہوتے ہیں اور کبھی درجہ اور رتبہ میں فضیلت دینے کے.وَاِلَی السَّمَآءِ کَیْفَ رُفِعَتْ.اِشَارَۃٌ اِلَی الْمَعْنَیَیْنِ اِلَی إِعْلَاءِ مَکَانِہٖ وَاِلَی مَاخُصَّ بِہٖ مِنَ الفَضِیْلَۃِ وَشَرَفِ الْمَنْزَلَۃِ چنانچہ آیت اِلَی السَّمَاءِ کَیْفَ رُفِعَتْ میں رفع کے دونوں مذکورہ بالا معنے مراد ہیں.بلندیٔ مکان اور فضیلت و شرف.(مفردات) السَّمٰوٰت.سَمَآءٌ کی جمع ہے.اَلسَّمَآءُ.آسمان.کُلُّ مَاعَلَاکَ فَاَظَلَّکَ.ہر اوپر سے سایہ ڈالنے والی چیز.سَقْفُ کُلِّ شَیْءٍ وَکُلِّ بَیْتٍ چھت رُوَاقُ الْبَیْتِ برآمدہ.ظَھْرُالْفَرَسِ گھوڑے کی پیٹھ.اَلسَّحَابُ.بادل.الْمَطَرُ بارش.اَلْمَطَرَۃُ الْجَیِّدَۃُ ایک دفعہ کی برسی ہوئی عمدہ بارش.اَلْعُشْبُ سبزہ و گیاہ.(اقرب) اسْتَوٰی اِعْتَدَلَ.اعتدال اختیار کیا.الطَّعَامُ.نَضِجَ پک کر تیار ہو گیا.اَلْعُوْدُ مِنْ اِعْوِجَاجٍ: اِسْتَقَامَکجی دور ہوکر سیدھا اور درست ہو گیا.الرَّجُلُ: اِنْتَھٰی شَبَابُہٗ وَبَلَغَ اَشُدَّہٗ اَوْاَرْبَعِیْنَ سَنَۃً وَاسْتَقَامَ اَمْرَہٗ نشوونما کے کمال کو پہنچ گیا.اپنی جسمانی ترقی کا کمال پالیا.اس کے امور کو درستی حاصل ہو گئی.عَلٰی ظَھْرِ دَآبَۃٍ: اِسْتَقَرَّ قرار پذیر ہو گیا.متمکن ہو گیا.عَلَیْہِ: اِسْتَوْلٰی وَظَھَرَ استیلا اور غلبہ پالیا.لَہٗ وَاِلَیْہِ: قَصَدَ متوجہ ہوا.(اقرب) عَرَشَ.عَرْشًا.بَنٰی بِنَآءً مِنْ خَشَبٍ لکڑی کی عمارت بنائی.اَلْبَیْتَ: بَنَاہُ تعمیر کیا.اَلْکَرْمَ: رَفَعَ دَوَالِیْہِ عَلَی الْخَشَبِ.بیل کو قرینے سے لگائی ہوئی لکڑیوں پر چڑھایا (اقرب) اَلْعَرْشُ سَرِیْرُ الْمَلِکِ اورنگ شاہی.اَلْعِزُّ.عزت و غلبہ.قِوَامُ الْاَمْرِ معاملات اور امور کی درستی کا ذریعہ اور مدار.رُکْنُ الشَّیْءِ سہارا.مِنَ

Page 12

الْبَیْتِ سَقْفُہٗ چھت.اَلْخَیْمَۃُ خیمہ.اَلْبَیْتُ الَّذِیْ یُسْتَظِلُّ بِہٖ سایہ کا کام دینے والا گھر شِبْہُ بَیْتٍ مِنْ جَرِیْدٍ یُجْعَلُ فَوْقَہُ الثُّـمَامُ جھونپڑی (اقرب) اَلْاَجَلُ.مُدَّۃُ الشَّیْءِ وَوَقْتُہُ الَّذِیْ یَحِلُّ فِیْہِ.اَجَل اس وقت کو کہتے ہیں جس میں کوئی کام ہونا ہو.کہتے ہیں ضَرَبْتُ لَہٗ اَجَلًا.میں نے اس کے واسطے فلاں کام کے لئے ایک مدت مقرر کر دی ہے.(اقرب) یُدَبّرُ.تدبیر سے فعل مضارع ہے.دَبَّرَالْاَمْرَ: نَظَرَ فِی عَاقِبَتِہِ وَتَفَکَّرَ انجام اندیشی کی اور سوچا.اِعْتَنٰی بِہٖ اس کی طرف توجہ دی اور اس کا اہتمام کیا.رَتَّبَہٗ وَنَظَّمَہٗ ترتیب دی.اَلْوَالِی اَقْطَاعَہٗ: اَحْسَنَ سِیَاسَتَھَا عمدہ نگرانی اور انتظام کیا.اَلْحَدِیْثَ.نَقَلَہٗ عَنْ غَیْرِہٖ بیان کیا.عَلٰی ھَلَاکِہٖ: اِحْتَالَ عَلَیْہِ وَسَعَی فِیْہِ.ہلاک کرنے کی کوشش کی (اقرب) یُفَصِّلُ فَصَّلَ الشَّیْءَجَعَلَہٗ فُصُوْلًا مُتَـمَایِزَۃً کسی چیز یا کسی بات کے کئی حصے قرار دے کر انہیں ایک دوسرے سے ممتاز کرکے دکھایا.اَلْکَلَامَ بَیَّنَہٗ و اضح اور روشن کیا.(اقرب) تفسیر.آیت کے دو معنے اس آیت کے دو معنے ہوسکتے ہیں.ایک یہ کہ تم دیکھتے ہو کہ آسمان بغیر ستونوں کے کھڑے ہیں اور ایک یہ کہ آسمان بغیر ایسے ستونوں کے کھڑے ہیں جنہیں تم دیکھ سکو یعنے سہارا تو ہے لیکن وہ سہارا تم کو نظر نہیں آتا اور یہ دونوں معنے ہی صحیح ہیں اور آیت کے مفہوم کے مطابق ہیں.اگر اس نقطۂ نگاہ سے دیکھا جائے کہ ستون عرف عام میں ان مادی ستونوں کو کہتے ہیں جو دوسری چیزوں کا وزن اپنے اوپر اٹھا لیتے ہیں تو آسمان بغیر ستونوں کے کھڑے ہیں اور اگر اس نقطۂ نگاہ سے دیکھا جائے کہ جس چیز کے ذریعہ سے کوئی چیز اپنی جگہ کھڑی ہے وہ مجازاً اس کا ستون ہے تو پھر آسمانی اجرام ایسے ستونوں پر کھڑے ہیں جو لوگوں کو نظر نہیں آتے جیسے کشش ثقل یا حرکاتِ مخصوصہ.سیارگاں یا اور دوسرے ذرائع جو علماء طبیعیات نے دریافت کئے ہیں یا جو اب تک دریافت نہیں ہوئے.آیت میں کفار کے شبہ کا ازالہ کیا گیا ہے اس آیت میں کفار کے اس شبہ کا ازالہ کیا گیا ہے کہ محمدؐ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے سامان ہیں فتح اور غلبہ کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ انہیں میسر نہیں ہیں.پھر وہ کس طرح اپنے مقصد میں کامیاب ہوسکتے ہیں؟ ہر چیز کا سہارا ایک قسم کا نہیں ہوتا اس شبہ کا ازالہ علاوہ پہلی آیت کے مضمون کے کہ جس میں الحق کہہ کر قرآن کریم کے قائم ہونے کی خبر دی گئی تھی اس طرح کیا گیا ہے کہ بے شک چیزوں کا قیام مناسب سہاروں کے اوپر ہوتا ہے مگر یہ ضروری نہیں کہ تمام چیزوں کا سہارا ایک قسم کا ہو مادی اجرام کا سہارا ستون ہوتے ہیں.ایک چھوٹی سی

Page 13

چھت بغیر دیوار یا ستون کے کھڑی نہیں ہوسکتی لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک اور صنعت دیکھو کہ کتنے کتنے بوجھل ستارے بغیر کسی ایسی چیز کے جسے عرف عام میں ستون کہہ سکیں یا بغیر کسی نظر آنے والے ستون کے اپنی اپنی جگہوں پر قائم ہیں اور ایک لمبا عرصہ گزرنے پر بھی ان کے نظام میں کوئی فرق نہیں آتا.پس انسانی فعل اور خدائی فعل میں فرق ہے.انسان تو بے شک بغیر ستون کے چھت نہیں کھڑی کرسکتا لیکن اللہ تعالیٰ نے تو لاکھوں کروڑوں ستارے بغیر ستونوں کے کھڑے کر چھوڑے ہیں اور ایسے مخفی سہارے ان کے بنائے ہیں کہ جو انسان کو نظر بھی نہیں آتے.اسی طرح روحانی معاملات کو سمجھ لو کہ بے شک انسان جب اپنی کوشش سے غالب ہونا چاہے تو اس کے لئے ظاہری سامانوں کی ضرورت ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کو غالب کرنا چاہے تو اس کے لئے ظاہری سامانوں کی ضرورت نہیں اس کے سامان باریک اور غیر مرئی ہوتے ہیں اور اسی وقت حقیقت کھلتی ہے جبکہ نتیجہ نکل آتا ہے اس سے پہلے سب لوگ نبی کے غلبہ کو ناممکن قرار دیتے چلے جاتے ہیں.کفار جن سامانوں کو کامیابی کے لئے ضروری سمجھتے تھے وہ سورۂ بنی اسرائیل رکوع۱۰ میں بیان ہوئے ہیں.اور وہ یہ ہیں (۱) اس کے پاس آدمیوں اور جانوروں کے استعمال کے لئے چشمے ہوں.(۲)باغات کا مالک ہو اور زمینوں کے آباد کرنے کے لئے نہریں کھودے.(۳)اس کے دشمن فوراً برباد کئے جائیں اور پکڑے جائیں.(۴)خدا تعالیٰ اور فرشتے اس کی مدد کے لئے لوگوں کے بالمقابل آکھڑے ہوں.(۵)دولت بے انتہا اس کے پاس ہو.(۶)وہ غیر معمولی طاقتوں کا مالک ہو.آسمان پر لوگوں کے سامنے چڑھ جائے اور وہاں سے لکھی ہوئی کتاب لے کر آئے جسے لوگ اپنے ہاتھوں میں پکڑ سکیں اور پڑھ سکیں یعنی یہ نہ کہے کہ مجھے زبانی حکم ملاہے بلکہ لکھا ہوا پروانہ جسے لوگ خود پڑھ سکیں اس کے ساتھ ہو.کفار کے نزدیک غلبہ کے دو قسم کے ذرائع دنیوی و دینی ان مطالبات سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار کے نزدیک غلبہ کے ذرائع دو قسم کے ہیں.ایک دنیوی یعنی زمینوں مال و دولت پانیوں اور سزا و جزا کی طاقت کا حاصل ہونا.دوسرے دینی یعنی غیر معمولی اور خارق سنت سامانوں کا پیدا ہونا.جیسے کہ خدا تعالیٰ کا ظاہر ہونا، فرشتوں کا ظاہر ہونا، آسمان پر جاکر لکھی ہوئی کتاب کا لے آنا.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ان دونو قسم کی طاقتوں سے محروم پاتے تھے.ان کے نزدیک بادشاہ کے پاس جو کچھ ہونا چاہیے وہ بھی آپؐ کے پاس نہ تھا.اور ایک نبی کے پاس جو کچھ ہونا چاہیے وہ بھی آپؐ کے پاس نہ تھا.پس وہ خیال کرتے تھے کہ یہ شخص ایک بے ستون اور بے سہارے کی چھت قائم کرنا چاہتا ہے.پس کبھی کامیاب نہیں ہوسکتا.شاید کہا جائے کہ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ بادشاہ ہوئے ہیں جو

Page 14

بے حیثیت تھے اور جن کو سامان میسر نہ تھے.جیسے قریب زمانوں میں نادر شاہِ ایران، یا نپولین شاہ فرانس اور ایسے لوگ ہمیشہ ہوتے رہے ہیں.پھر ان لوگوں کے تعجب کی کیا وجہ تھی؟تو اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک ایسے لوگ کبھی کبھی دنیا میں ہوتے رہے ہیں لیکن ان کی ابتدائی حالت میں بھی لوگوں نے کبھی خیال نہیں کیا کہ وہ اس طرح بادشاہ ہو جائیں گے جب وہ بادشاہ ہو گئے.تبھی لوگوں کی آنکھ کھلی.علاوہ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے ایسے لوگوں میں بہت بڑا امتیاز تھا.وہ لوگ جب بادشاہ ہو گئے تب انہوں نے اپنی بادشاہت کا اعلان کیا.اپنی ابتدائی حالت میں انہوں نے نہ یہ دعویٰ کیا اور نہ ان کو اس امر کا خیال ہی تھا.پس لوگوں میں تعجب پیدا نہیں ہوسکتا تھا.برخلاف اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو قبل از وقت دعویٰ کر رہے تھے جس کی وجہ سے عربوں کو اس عجیب دعویٰ پر حیرت ہورہی تھی.مگر اس سے بھی بڑھ کر یہ بات ہے کہ جو لوگ ادنیٰ حالت سے بادشاہ بنتے ہیں وہ بادشاہ بننے کے ذرائع اختیار کرتے ہیں.مثلاً نادر شاہ نے ترقی کا ارادہ کیا تو ساتھ ہی کچھ نہ کچھ فوج اپنے اردگرد جمع کرنی شروع کی اور ڈاکے ڈالنے شروع کئے اور پہلے اردگرد کے چھوٹے رؤساء کو زیر کیا پھر بڑے رؤساء کا مقابلہ کیا یہاں تک کہ ایران کا بادشاہ ہو گیا.یہی حال نپولین کا تھا کہ جہاں ذرہ حرکت دیکھتا بجلی کی طرح کوند کر جا پہنچتا.اور اس طرح اس نے حکومت وقت کو مرعوب کرکے اپنی جگہ لوگوں کے د لوں میں پیدا کرلی اور فوج کی وفاداری حکومت فرانس سے ہٹ کر اس کے ساتھ ہوگئی.تمام ا ن لوگوں کی زندگیوں میں جو ادنیٰ سے اعلیٰ مقامات پر ترقی پاتے ہیں یہ اصول کام کرتا ہوا نظر آتا ہے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جن لوگوں نے اس طرح ترقی کی ان کی زندگیوں میں بھی یہ بات پائی جاتی تھی.پس اس تجربہ کی بناء پر مکہ کے لوگ آپ کے غلبہ پاجانے اور حاکم ہوجانے کے دعویٰ کے ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہتے تھے کہ غلبہ کے سامان یہ کیا جمع کرتا ہے اور جو کچھ ان کو نظر آتا تھا وہ یہ تھا کہ بڑے بڑے بہادروں اور جانبازوں کو آپ نرم دل اور مسکین بنادیتے تھے.بجائے رعب بٹھانے کے اپنے ساتھیوں کو ظلم کی برداشت اور عفو کی تعلیم دیتے تھے کسی پر حملہ کرنا تو الگ رہا جہاں تک ہوسکے دوسرے کے حملہ کو خاموشی سے سہہ لینے کا ارشاد ہوتا رہتا تھا اور یہ تعلیم ایسی تھی کہ ان کے نزدیک اس رستہ پر چل کر بادشاہت کا دروازہ بند ہوتا تھا نہ کہ کھلتا تھا.اللہ تعالیٰ دلوں کے حالات جانتا ہے وہ ان کے ظاہری اعتراضوں کے ساتھ ساتھ ا ن کے سلسلۂ خیالات کو بھی جانتا تھا.جن کے نتیجہ میں یہ اعتراض پیدا ہوتے تھے اور اس کے جواب میں فرماتا ہے کہ یہ شخص روحانی آسمان کے قیام کا مدعی ہے نہ کہ کسی دنیوی عمارت کا.تمہاری ستونوں والی چھتیں تو آخر گر جاتی ہیں لیکن بغیر ستونوں والا آسمان بے شمار سالوں سے مضبوطی سے کھڑا ہے.اس کے سلسلہ کا بھی یہی حال ہے کہ آسمان کی طرح تمہاری

Page 15

نظروں سے اوجھل سامان جو اندرونی بھی ہیں کہ خود اس تعلیم میں پائے جاتے ہیں جو یہ دیتا ہے اور بیرونی بھی ہیں کہ جو خدا تعالیٰ کی حفاظت سے تعلق رکھتے ہیں اس کے لئے پیدا کئے گئے ہیں.پس اس کا سلسلہ ظاہری سامانوں کی احتیاج سے بالا ہے اور انسانی طاقت سے بالا یعنے آسمانی سامانوں پر قائم کیا گیا ہے اور اس پر تعجب کرنے کی کوئی وجہ نہیں.کیونکہ اجرام فلکی کی مادی مثال میں خدا تعالیٰ کی صفات کے اس قسم کے ظہور کی ایک بین دلیل موجود ہے.اِسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ.یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے اول دنیا کے اجرام کو بغیر سہارے کھڑا کرکے پھر اپنی صفات کو کامل طور پر ظاہر کرنا شروع کیا اسی طرح اب روحانی دنیا میں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے آسمان روحانی کی تکمیل ہوکر صفات الٰہیہ کا کامل ظہور ہوگا اور کامل تعلیم بنی نوع انسان کو دی جائے گی.عرش کے لفظ کا استعمال عرش کا لفظ قرآن کریم میں روحانی یا جسمانی قوانین کی تکمیل کے لئے بولا جاتا ہے اور یہ محاورہ دنیوی نظام سے مستعار لیا گیا ہے.دنیا میں بادشاہ جب کوئی خاص اعلان کرنا چاہیں تو تخت پر سے کرتے ہیں.اِسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِکے الفاظ صفات الٰہیہ کے کامل ظہور کے لئے آتے ہیں اسی محاورہ کے مطابق قرآن کریم میں صفات اللہ کے کامل ظہور کے لئے اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ کے الفاظ آتے ہیں.علّامہ راغب کی عرش کے متعلق بحث باقی رہا یہ کہ عرش الٰہی کیا ہے اور کس قسم کا ہے؟ اس کا عام جواب تو وہ ہے جو علّامہ راغب نے اس لفظ کے معنوں پر بحث کرتے ہوئے دیا ہے وہ لکھتے ہیں وَعَرْشُ اللہِ مَالَا یَعْلَمُہٗ الْبَشَرُ عَلَی الْحَقِیْقَۃِ اِلَّا بِالْاِسْمِ وَلَیْسَ کَمَا تَذْھَبُ اِلَیْہِ اَوْھَامُ الْعَامَّۃِ فَاِنَّہٗ لَوْکَانَ کَذٰلِکَ لَکَانَ حَامِلًا لَہٗ تَعَالٰی عَنْ ذٰلِکَ لَا مَحْمُوْلًا وَاللہُ تَعَالٰی یَقُوْلُ اِنَّ اللہَ یُمْسِکُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُوْلَا وَلَئِنْ زَالَتَا اِنْ اَمْسَکَہُمَا مِنْ اَحَدٍ مِنْ بَعْدِہٖ.(مفردات) یعنی اللہ تعالیٰ کا عرش ایک ایسی چیز ہے جس کی حقیقت کو انسان نہیں جانتا صرف نام جانتا ہے لیکن بہرحال وہ اس قسم کا نہیں جیسا کہ عام لوگ خیال کرتے ہیں.کیونکہ اگر وہ کوئی تخت کے قسم کی چیز ہو تو اس کے یہ معنے بنیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو اس نے اٹھایا ہوا ہے اور خدا تعالیٰ نے اس کو نہیں اٹھایا ہوا.حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں صاف فرماتا ہے کہ آسمان و زمین کو اللہ تعالیٰ نے ہی اٹھایا ہوا ہے.ورنہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں اور اگر وہ ہٹ جائیں تو خدا تعالیٰ کے سوا کوئی ان کو ان کی جگہ پر نہیں رکھ سکتا.عرش کے لغوی معنے عرش کے لغوی معنے درحقیقت چھت کے ہیں اور تمام معنے اس کے ہر پھر کر چھت کے معنوں

Page 16

کی طرف لوٹ آتے ہیں.تخت کے معنے بھی چھت سے ہی مستنبط ہیں کیونکہ عرش سلطانی بھی تخت کا نام ہوتا ہے اور تخت چند پاؤں پر ایک چھت ڈالنے سے بنتا ہے.غرض عرش کے اصل معنے چھت کے ہیں خواہ سر پر سایہ کے لئے ہو خواہ زمین پر ذرا اونچی کرکے بیٹھنے کے لئے ڈالی جائے.کنایۃً عرش کے معنے علاوہ ان معنوں کے عرش کنایۃً عزت، حکومت، غلبہ اور قوام امر کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے.(تاج العروس) اور یہ معنی بھی چھت کے لفظ سے ہی نکالے گئے ہیں.کیونکہ پرانے زمانہ میں بڑے لوگ اونچی جگہیں بناکر یا چھت دار کرسیوں یا تختوں پر بیٹھتے تھے.قرآن کریم میں یہ لفظ چھت کے معنوں میں بھی آیا ہے.جیسے فرمایا وَ هِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا (البقرۃ :۲۶۰) یعنی گاؤں اپنی چھتوں کے بل گرا ہوا تھا.اورتخت کے معنوں میں بھی آیا ہے جیسے سورہ یوسف میں آتا ہے وَ رَفَعَ اَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ (یوسف :۱۰۱) اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا.انہی معنوں میں چار دفعہ سورۂ نمل میں ملکہ سبا کے ذکر میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے.ان کے علاوہ ۲۱ جگہ اس خاص عرش کے متعلق یہ لفظ استعمال ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے مخصوص ہے جس کے معنوں کے لئے دیکھوآیت نمبر۴ سورہ یونس.روح المعانی میں عرش کے معنی حکومت کرنے اور تدبیر امور کرنے کے لکھے ہیں تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ بعض لوگوں کا قول ہے کہ اِسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ کے معنے صرف حکومت کرنے اور تدبیر امور کرنے کے ہیں اور اس کی سند وہ یہ پیش کرتے ہی کہ سورہ یونس میں اِسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ آتا ہے اور يُدَبِّرُ الْاَمْرَ اِسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ کی تفسیر ہے جو معنے یُدَبِّرُ الْاَمْرَ کے ہیں وہی معنے اِسْتَوٰی عَلَی الْعَرْشِ کے ہیں.اِسْتَوٰی عَلَی الْعَرْشِ اور یُدَبِّرُ الْاَمْرَ کے ایک معنی درست نہیں مصنّف روح المعانی نے اس قول کے قائل کا نام نہیں لکھا بعض نئے مفسرین نے بھی ان معنوں کو نقل کیا ہے مگر یہ معنے درست نہیں.اس لئے کہ عرش کا ذکر اس قدر تواتر سے قرآن کریم اور احادیث میں آتا ہے اور ایسے ایسے رنگ میں آتا ہے کہ یہ خیال کہ اللہ تعالیٰ کی مراد عرش سے محض حکومت کرنا ہے بالکل بعیداز قیاس معلوم ہوتا ہے.اِسْتَوٰی عَلَی الْعَرْشِ اور یُدَبِّرُ الْاَمْرَ کے ایک معنی نہ لینے کی وجوہات اور جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورۂ یونس کی آیت میں يُدَبِّرُ الْاَمْرَ جملہ تفسیریہ کے علاوہ اِسْتَوٰی کی ضمیر کا حال اور اِنَّ رَبَّکُمْ کی خبر ثانی بھی بن سکتا ہے اور اس کے یہ معنے ہوسکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ عرش پر قائم ہوا اس حال میں کہ اس نے تمام نظام عالم کی تدبیر شروع کی یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین پیدا کئے اور عرش پر قائم ہوا.اور وہ تمام امور کا انتظام بھی کرتا ہے تو

Page 17

یہ معنی اور بھی کمزور ہو جاتے ہیں اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ گو سورۂ رعد کی آیت زیربحث میں بھی یُدَبِّرُالْاَمْرَ کے الفاظ ہیں لیکن اِسْتَوٰی عَلَی الْعَرْشِ کے معاً بعد نہیں بلکہ دوسرے جملوں کے بعد آئے ہیں.پس اس جگہ یہ الفاظ اِسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ کے لئے جملہ مفسرہ نہیں بن سکتے.عرش سے مراد کوئی مادی چیز نہیں غرض اِسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ کے نہ تو یہ معنے ہیں کہ عرش کوئی مادی شئے ہے اور نہ اس سے یہ مراد ہے کہ عرش کوئی چیز ہی نہیں صرف حکومت کے معنوں میں اس لفظ کو استعمال کر لیا گیا ہے.بلکہ اس سے مراد صفات تنزیہہ کا مجموعی نظام ہے جس کے لئے صفات تشبیہہ بطور حامل کے ہیں.یا یوں کہو کہ بطور پاؤں کے ہیں.آسمان وزمین کو بغیر ستونوں کے کھڑا کرنے کے ذکر کے بعد پھر عرش پر قائم ہونے کا ذکر یہ بتانے کے لئے کیا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ایک نیا آسمان زمین تیار کرتا ہے تو اس کی صفات کامل طور پر ظاہر ہوتی ہیں اور کسی ایک صفت کا ظہور نہیں ہوتا.بلکہ صفات تنزیہہ کے مرکز کے تابع جس قدر صفات تشبیہہ ہیں سب کی سب اپنے کام میں لگ جاتی ہیں گویا جس طرح بادشاہ خاص اعلان تخت پر بیٹھ کر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی خاص فیوض صفات تنزیہیہ کے مرکز سے نازل کرتا ہے تا سب صفات تشبیہہ اس کے تابع ہونے کے سبب سے کامل طور پر ظاہر ہونے لگیں اس سے یہ اشارہ کیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کسی ایک صفت کے ذریعہ سے نہ ہوگی.بلکہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات جو بندے سے تعلق رکھتی ہیں آپ کی تائید میں لگ جائیں گی.پھر فرمایا کہ آسمانوں کے بغیر ستون کھڑے ہونے کے علاوہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سورج چاند کو بغیر کسی اجرت کے تمہارے کام پر لگایا ہوا ہے تمہارے تنخواہ دار نوکر چون و چرا کرسکتے ہیں مگر یہ اجرام فلکی کامل اطاعت سے تمہاری خدمت میں لگے ہوئے ہیں.آخر وہ کون سا ظاہری خوف یا لالچ ہے جو ان کو درست رکھ رہا ہے.خدا تعالیٰ کا ایک قانون ہی ہے نہ وہی قانون اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں جاری ہوکر ہر شئے کو اس کے تابع کردے تو اس میں کیا استعجاب ہے؟ پھر فرمایا کہ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ یعنی جس طرح یہ دنیوی قانون جاری ہے اور بغیر بظاہر نظر آنے والے ستونوں کے چل رہا ہے اسی طرح تمہارے دلوں میں یقین اور ایمان پیدا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو جاری کرے گا اور کھلے کھلے نشانات اس کی تائید میں ظاہر کرے گا یا یہ کہ تمام عالم کو اس کی تائید کے لئے واضح احکام دے گا اور عالم کا ذرہ ذرہ اس کی تائید میں لگ جائے گا.

Page 18

وَ هُوَ الَّذِيْ مَدَّ الْاَرْضَ وَ جَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيَ وَ اَنْهٰرًا١ؕ وَ اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا ہے اور اس میں استحکام کے ساتھ ٹھہرے رہنے والے پہاڑ اور( نیز) دریا بنائے مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ جَعَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي الَّيْلَ ہیںاور اس میں تمام (اقسام کے) پھلوں سے دونوں قسمیں (یعنی نر ومادہ) بنائی ہیں.وہ رات کو دن پرلا ڈالتا النَّهَارَ١ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ۠۰۰۴ ہے.جو لوگ سوچتے ہیں ان کے لئے (بلا شک و شبہ) اس (بات) میں کئی نشان (پائے جاتے) ہیں.حل لغات.مَدَّ.مَدَّہٗ.بَسَطَہٗ.مَدَّہٗ کے معنے ہیں اسے پھیلایا.اَلْمَدْیُوْنَ.اَمْھَلَہٗ.اگر یہ لفظ مَدْیُوْ نَ کے ساتھ استعمال ہو تو یہ معنے ہوتے ہیں کہ اس کو ڈھیل دی.مَدَّ اللہُ عُـمُرَہٗ.اَطَالَہٗ.اس کی عمر لمبی کی.مَدَّالشَّیْءَ.جَذَبَہٗ.کسی چیز کو کھینچا.اَلْقَومَ.صَارَلَھُمْ مَدَدًا.قوم کی مدد کی.وَاَغَاثَھُمْ بِنَفْسِہٖ.اور خود اس کی اعانت کے لئے پہنچا.وَفِی اللِّسَانِ مَدَدَتُّ الْاَرْضَ مَدًّا اِذَا زِدْتَ فِیْہَا تُرَابًا اَوْ سَمَادًا مِنْ غَیْرِھَا.لِیَکُوْنَ اَعْمَرَ لَہَا وَاَکْثَرَ رَیْعًا.لِزَرَعِھَا.لسان العرب میں ہے کہ مَددَتُ الْاَرْضَ اس وقت بولا جائے گا جب اس میں باہر سے کچھ مٹی اور کھاد وغیرہ ڈالی جاوے.تاکہ وہ زمین اچھا غلہ پیدا کرنے لگ جائے.(اقرب) تو معنے یہ ہوئے کہ وہ خدا ہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور وسیع کیا ہے اور وہ خدا ہی ہے جس نے زمین میں باہر سے لاکر اور مٹی ڈالی تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ قابل پیدائش بن سکے.یہ بات جغرافیہ سے ثابت ہے کہ اس زمین پر دوسرے کروں کے باریک باریک ذرات پڑ رہے ہیں جن کی وجہ سے یہ زمین زیادہ پیدائش کے قابل ہورہی ہے اور زمین کی مدد کرنے کا یہ مطلب ہے کہ اس میں غیرمحدود سامان رکھے ہیں تاکہ اس میں رہنے والے تباہ نہ ہوں.الرَّوَاسِی.اَلْجِبَالُ الثَّوَابِتُ اَلرَّوَاسِخُ (اقرب) مضبوط پہاڑ.ان معنوں کے لحاظ رواسی کا مفرد نہیں آتا.تفسیر.مَدَّ الْاَرْضَ میں آسمان اور زمین کے مل کر کام کرنے کی طرف اشارہ ہے مَدَّ الْاَرْضَ میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ آسمان و زمین مل کر کام کرتے ہیں.چنانچہ فرمایا رَفَعَ السَّمٰوٰتِ آسمان کو بلند کیا.اور مَدَّ الْاَرْضَ زمین کو نیچے بچھا دیا ہے.مطلب یہ کہ جس طرح یہ دونوں آپس میں زوج ہیں جن کے ملنے سے نتائج پیدا ہوتے ہیں.کل کاروبار زمینی اور آسمانی طاقتوں کے ملنے سے چلتے ہیں اور اسی طرح روحانی عالم کا حال ہے.

Page 19

روحانی زمین اور روحانی آسمان کی ضرورت اس میں بھی ایک روحانی آسمان اور ایک روحانی زمین کی ضرورت ہے.یعنی ایک طرف قبول کرنے والی طبائع کی اور دوسری طرف آسمانی پانی اور آسمانی نور کی ضرورت ہوتی ہے.اور جس طرح آسمانی پانی کے نزول کے بعد قابل زمین اپنے خزانے نکالنے سے رک نہیں سکتی اسی طرح وہ طبائع جو کہ اس روحانی سماء کے لئے بمنزلہ زمین ہوتی ہیں آسمانی پانی کے نزول کے بعد اپنے خزانوں کو روک نہیں سکتے اور جس طرح لوہا مقناطیس کے پیچھے چلا آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے پیچھے چلے آتے ہیں.پس محمدؐ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے پھیلنے پر تعجب کی بات نہیں.اگر نہ پھیلے تو تعجب ہے کہ اچھی زمین نے عمدہ بارش کے نازل ہونے کے بعد سبزہ کیوں نہیں اگایا؟ ظاہری پہاڑوں اور دریاؤں کی طرح روحانی دنیا میں پہاڑ اور دریا ہوتے ہیں پھر فرماتا ہے زمین میں ہم نے پہاڑ بنائے ہیں جن کی غرض یہ ہوتی ہے کہ ان میں برف جم کر پانی کا ذخیرہ رکھتی ہے اور سال بھر چشموں اور دریاؤں کی صورت میں وہ پانی دنیا کو سیراب کرتا ہے اگر وہ برفوں کا ذخیرہ ختم ہو جائے تو چشمے اور دریا بھی بند ہوجائیں اور زمینیں بھی خشک ہو جائیں.یہی حال روحانی دنیا کا ہے.اس میں بھی بعض وجود پہاڑ کی طرح ہوتے ہیں کہ خدا کے کلام کے لئے ذخیرہ کے طور پر ہوتے ہیں اور بعض وہ وجود ہیں جو فائدہ تو پہنچاتے رہتے ہیں مگر جمع نہیں کرسکتے مگر ایک وہ ہیں جو صرف فائدہ ہی اٹھا سکتے ہیں.انبیاء پہاڑ کی طرح ہوتے ہیں اور علماء نہروں کی طرح پہاڑ تو انبیاء ہیں اور نہریں علماء ہیں اور عام لوگ زمین کی طرح ہیں جو ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں.پس رواسی کو اگراڑا دیا جائے تو پانی نہ رہے گا اور دنیا تباہ ہو جائے گی.ہر چیز کا جوڑا ہوتا ہے وَ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ جَعَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي الَّيْلَ النَّهَارَ.اور تمام پھلوں سے اس نے جوڑے یعنی نر و مادہ بنائے ہیں.گو یہاں صرف پھلوں کا ذکر کیا ہے مگر دوسرے مقامات سے ثابت ہے کہ ہر چیز کا جوڑا ہے.یہ ایک ایسی سچائی ہے جس کے اظہار میں قرآن کریم منفر دہے.عربوں نے سب سے پہلے کھجور کے نر و مادہ کا علم حاصل کیا مگر اس سے زیادہ وہ دریافت نہ کرسکے.قرآن کریم نے بتایا کہ سب پھل دار درختوں کے جوڑے ہیں بلکہ ہر شئے کے جوڑے ہیں.جس وقت یہ سچائی نازل ہوئی دنیا اس کی حقیقت کے سمجھنے سے قاصر تھی.سائنس کی تحقیق کہ ہر چیز کا جوڑا ہوتا ہے مگر اب سائنس تیرہ سو سال بعد اس نتیجہ پر پہنچی ہے کہ تمام اشیاء کے جوڑے ہیں حتیٰ کہ جمادات کے ذرات تک میں نر و مادہ کی دریافت ہورہی ہے.اس مثال سے بھی یہ بتایا ہے کہ جس طرح باقی ہر چیز کو خدا تعالیٰ نے جوڑا بنایا ہے.

Page 20

دماغ کا جوڑا الہام آسمانی ہے اسی طرح انسانی دماغ کا حال ہے.جب تک اس پر خدا تعالیٰ کا نور نازل نہ ہو.اسے صحیح معرفت جو الہام اور عقل کا نتیجہ ہے حاصل نہیں ہوتی.اور اسی طرح یہ بھی درست ہے کہ جب عقل صحیح اور الہام آسمانی مل جاویں تو انہیں بار دار ہونے سے بھی کوئی روک نہیں سکتا.پس جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے بغیر معرفت الٰہی کا پیدا ہونا ناممکن تھا اسی طرح یہ بھی ناممکن ہے کہ آپؐ کا لایا ہوا کلام صحیح طریق پر پہنچنے کے بعد انسانی عقول اسے قبول کرنے سے باز رہ سکیں.قرآن کریم کے پھیلنے کی مثال يُغْشِي الَّيْلَ النَّهَارَ سے ایک اور مثال تعلیم قرآن کے پھیل جانے کی دی.موجودہ تاریکی سے یہ دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ قرآنی تعلیم کس طرح پھیل سکے گی.جس طرح روحانی دنیا میں تاریکی پھیلی ہوئی ہے.اسی طرح خدا تعالیٰ رات کو دن کے بعد لاتا ہے اگر رات مستقل وجود ہو تو اس کا ہٹنا مشکل ہو لیکن تاریکی کا زمانہ بھی خدا تعالیٰ کے قانون کے ماتحت ہے اور اس کے حکم سے آتا ہے پس جو چیز تابع ہے اس کے متعلق کس طرح خیال کیا جاسکتا ہے کہ حکم کے باوجود ٹھہری رہے گی.سورج کی ایک شعاع تاریکی کے بادلوں کو پھاڑ دیتی ہے.اسی طرح اب ہوگا.خدا تعالیٰ کے قبضہ میں نور ہی نہیں تاریکی بھی ہے.پس جب وہ چاہے کہ تاریکی ہٹ جائے تو تاریکی قائم نہیں رہ سکتی.جو لوگ فکر کرنے والے ہوں وہ ان مثالوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اٹھائیں گے.باقی وہ گروہ جو دوزخ کے بھرنے کے لئے اپنے آپ کو تیار کررہا ہے وہ بے شک رہ جائے گا.وَ فِي الْاَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجٰوِرٰتٌ وَّ جَنّٰتٌ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّ اور زمین میں ایک دوسرے کے پاس پاس کئی( اقسام کے) قطعات ہیں.اور کئی( طرح کے) انگوروں کے باغات زَرْعٌ وَّ نَخِيْلٌ صِنْوَانٌ وَّ غَيْرُ صِنْوَانٍ يُّسْقٰى بِمَآءٍ اور( کئی قسم کی) کھیتی اور( طرح طرح کے) کھجور کے درخت (جن میں سے بعض) ایک ایک جڑ سے کئی کئی نکلنے وَّاحِدٍ١۫ وَ نُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ فِي الْاُكُلِ١ؕ اِنَّ فِيْ والے( ہوتے ہیں)اور (بعض) ایک ایک جڑ سے کئی کئی نکلنے والوں کے خلاف( ایک ہی تنے کے ہوتے) ہیں

Page 21

ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ۰۰۵ جنہیں ایک ہی (طرح کے) پانی سے سیراب کیا جاتاہے.اور( باوجود اس کے) پھل کے لحاظ سے ہم ان میں سے بعض( درختوں) کو بعض پر فضیلت دیتے ہیں اس میں (بھی) ان لوگوں کے لئے جو عقل سے کام لیتے ہیں کئی نشان (موجود)ہیں.حلّ لُغَات.قِطَعٌ کا مفرد اَلْقِطْعَۃُ ہے جس کے معنی ہیں اَلْحِصَّۃُ مِنَ الشَّیْءِ.یعنی ساری چیز کا ایک جزو قطعہ کہلاتا ہے.(اقرب) مُتَجَاوِرَاتٌ.تَجَاوَرَ سے ہے اور تَجَاوَرَالْقَوْمُ کے معنے ہیں جَاوَرَ بَعْضُھُمْ بَعْضًا.کہ ایک قوم دوسری قوم کی ہمسایہ بن گئی.(اقرب) وَفِی الْاَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجٰوِرٰتٌ کے معنی ہیں کہ زمین میں ایسے ٹکڑے ہیں جو ایک دوسرے کے آس پاس ہیں.صِنْوَانٌ کا مفرد صِنْوٌ ہے اور اَلصِّنْوُ کے معنے ہیں اَلْاَخُ الشَّقِیْقُ.حقیقی بھائی.اَلْاِبنُ بیٹا.اَلْعَمُّ چچا.وَاِذَاخَرَجَ نَخْلَتَانِ اَوْاَکْثَرُمِنْ اَصْلٍ وَاحِدٍ فَکُلُّ وَاحِدَۃٍ مِنْھُنَّ صِنْوٌ وَصُنْوٌ.اور جب کسی کھجور سے دو یا دو سے زیادہ تنے نکل پڑیں تو ہر ایک کو صنو کہتے ہیں.وَ الْاِثْنَانِ صِنْوَانِ وَصِنْیَانِ مُثَلَّثَیْنِ وَالْجَمْعُ صِنْوَانٌ اور دو کو صِنْوَانِ یا صِنْیَانِ کہتے ہیں اور اس کی جمع صِنْوَانٌ ہے.وَقِیْلَ الصِّنْوُ عَامٌّ فِیْ کُلِّ فَرْعَیْنِ یَخْرُ جَانِ مِنْ اَصْلٍ وَاحِدٍ فِی النَّخْلِ وَغَیْرِہِ.اور بعض کے نزدیک صنو عام ہے.صرف کھجور سے تعلق نہیں رکھتا.پس صِنْوَانٌ وَغَیْرُ صِنْوَانٍ کے معنے یہ ہوئے کہ ایسے کھجور کے درخت جو دو یا دو سے زائد تنوں والے ہیں.(اقرب) اَلْاُکُلُ.اَلثَّمَرُ.اُکُلْ کے معنی ہیں.پھل.اَلرِّزْقُ الْوَاسِعُ.وسیع رزق.(اقرب) وَنُفَضِّلُ بَعْضُہَا عَلٰی بَعْضٍ فِی الْاُکُلِ کے معنے ہوئے کہ ایک کا میوہ اعلیٰ اور زیادہ ہوتا ہے اور دوسرے کا اعلیٰ بھی نہیں ہوتا اور زیادہ بھی نہیں ہوتا.تفسیر.آنحضرت ؐ کے نبی بن جانے پر ایک لطیف دلیل یعنی یہ نہ سمجھو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہی شخص ہے جس طرح یہ عبدالمطلب کا پوتہ ہے اور بھی کئی اس کے پوتے ہیں.پس ان سب کو پیچھے چھوڑ کر یہ کیسے آگے نکل جائے گا؟ زمین کے مختلف حصوں کی مختلف طاقتیں یاد رکھو ایک ہی جگہ کی زمین کی مختلف ٹکڑوں میں مختلف طاقتیں ہوتی ہیں.ایک زمین کے پاس ہی دوسری زمین ہوتی ہے لیکن ایک ٹکڑے میں ایک درخت پیدا ہوتا ہے اور دوسرے میں نہیں ہوتا.یہ نظارہ کشمیر میں خوب نظر آتا ہے.کہ ایک خاص زمین میں زعفران ہوتا ہے اور بالکل

Page 22

متصل ساتھ ہی کی زمین میں زعفران نہیں ہوتا.اسی طرح صوبہ سرحد میں ایک ٹکڑا زمین کا ہے جسے غالباً باڑہ کہتے ہیں اس میں خاص قسم کے اعلیٰ چاول ہوتے ہیں.پاس کے کھیتوں میں وہ چاول نہیں ہوتے.زمینوں کو چھوڑ کر جانوروں کو لے لو.مشک کا ہرن ایک خاص علاقہ میں اچھا مشک دیتا ہے.وہاں کے پاس ہی دوسرے علاقہ میں لے جاؤ تو پہلے تو مشک ناقص ہونے لگے گا پھر بالکل مشک ہی پیدا نہ ہوگا.تو فرمایا جب مٹی میں ہی ایسے فرق ہو جاتے ہیں تو انسانوں میں کیوں نہیں ایسا فرق ہوسکتا کہ ایک آسمانی بن جائے اور ایک زمینی.یُسْقٰی کے لفظ سے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ یہ چیزیں باوجودیکہ ان کو ایک ہی پانی ملتا ہے.مختلف رنگ و مزے کی ہوتی ہیں.لیکن تم کو تو پانی بھی علیحدہ علیحدہ قسم کا پلایا جاتا ہے.اس کو آسمانی پانی ملتا ہے اور تم کو تو شیطانی کیونکہ تم تو اس کلام کو سننے سے انکاری ہو اور شیطانوں کی باتیں سنتے رہتے ہو.سامان سے ہر شخص حسب استعداد فائدہ حاصل کرتا ہے يُسْقٰى بِمَآءٍ وَّاحِدٍ سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہوسکتا ہے کہ تم جو کہتے ہو کہ ہمارے جیسا آدمی اور ہمارے جیسے ہی سامانوں والا ہم سے آگے کیسے نکل جائے گا ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کیا ایک ہی پانی پی کر مختلف بیج مختلف مزے نہیں پیدا کردیتے.پس یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ سامان ایک قسم کے ہیں بلکہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ سامان کو استعمال کرنے کی قابلیت مختلف ہے.ایک تلوار ایک اناڑی کے ہاتھ میں بیکار ہوتی ہے وہی تلوار شمشیر زن کے ہاتھ میں فتح و شکست کی ضامن ہوجاتی ہے.ابوبکرؓ اور عمرؓ انہی مکہ والوں میں سے تھے جب تک ان کے ساتھ رہے معمولی آدمی رہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آئے دنیا کے بہترین دماغ بن گئے اور دوست و دشمن نے انہیں خراج تحسین دیا اور دے رہے ہیں.وَ اِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ ءَاِذَا كُنَّا تُرٰبًا ءَاِنَّا لَفِيْ اور (اے مخاطب )اگرتجھے (ان منکران حق پر) تعجب آئے تو (وہ بجا ہے کیونکہ) ان کا( یہ) کہنا (کہ) جب ہم خَلْقٍ جَدِيْدٍ١ؕ۬ اُولٰٓىِٕكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ١ۚ وَ اُولٰٓىِٕكَ ( مر کر) مٹی ہوجائیں گے تو کیا ہمیں واقع میں (پھر) کسی نئے جنم میں آنا ہوگا( واقعی) عجیب (قول) ہے.یہ وہ

Page 23

الْاَغْلٰلُ فِيْۤ اَعْنَاقِهِمْ١ۚ وَ اُولٰٓىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ١ۚ هُمْ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کر دیاہے اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق (پڑے) ہوں گے اور فِيْهَا خٰلِدُوْنَ۰۰۶ (یہ لوگ دوزخ کی) آگ (میں پڑنے) والے ہیں وہ اس میں رہا کریں گے.حل لغات.اَلْغُلُّ.طَوْقٌ مِنْ حَدِیْدٍ اَوْقِدٍّ یُجْعَل فِی الْعُنُقِ اَوْ فِی الْیَدِ.غُلّ اس طوق کو کہتے ہیں جو لوہے یا چمڑے کا ہوتا ہے.اور ہاتھ میں یا گردن میں ڈالا جاتا ہے وَمِنْہُ قِیْلَ لِلْمَرْأۃِ السّیِّئَۃِ الْخُلُقِ غُلٌّ قَـمِلٌ.انہی معنوں میں بدخلق عورت کو غُلٌّ قَـمِلٌ کہتے ہیں.وَاَصْلُہٗ اَنَّ الْغُلَّ کَانَ یَکُونُ مِنْ قِدٍّ وَعَلَیْہِ شَعْرٌ فَیَقْمَلُ فِیْ عُنُقِ الْاَسِیْرِ فَیُؤْذِیْہِ فَیَکُوْنُ الْغُلُّ القَمِلُ اَنْـکَی مِنْ غَیْرِہِ.اور اصل اس کی یوں ہے کہ غُلّ ایسے چمڑے سے ہوتا تھا جس میں بال ہوتے تھے اور قیدی کی گردن میں ڈالنے کے بعد اس میں جوئیں پڑ جاتی تھیں اور وہ طوق اسے تکلیف دیتا اس طرح وہ جوؤں والا غل زیادہ تکلیف دِہ ہو جاتا تھا.وَجـمْعُہٗ اَغْلَالٌ وَغُلُوْلٌ.اس کی جمع اَغْلَالُ بھی آتی ہے اور غُلُوْلٌ بھی.اور جب یہ محاورہ بولتے ہیں کہ ھَذَا غُلٌّ فِیْ عُنُقِکَ تو اس کے معنے یہ ہوتے ہیں کہ یہ عمل تیرے گلے کا ہار بن گیا ہے اور تجھ کو اس کے بدلے میں عذاب ملے گا.(اقرب) تفسیر.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی میں اور ان کے ذریعہ سے دنیا کی اصلاح ہونے میں کوئی تعجب کی بات نہیں.آنحضرت ؐ کے مخالفین کا آپ کی ترقی پر تعجب تعجب تو اس بات پر ہونا چاہیے کہ دنیا اس قدر خراب ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کی فکر نہ کرے.یہ امر خلاف سنت ہے کہ آنکھ تو ہو مگر اس سے کام لینے کے لئے روشنی نہ ہو.مادہ تو ہو مگر اس کی طاقتوں کو ظاہر کرنے کے لئے نر نہ ہو پھر تعجب اس امر پر تو ہوسکتا ہے کہ نر و مادہ ملیں مگر نتیجہ پیدا نہ ہو.اس پر کیا تعجب ہے کہ ان دونوں کے ملنے سے بچہ کس طرح ہو گیا؟ پس اس پر تعجب نہ کرو کہ اس کے ذریعہ سے دنیا کی اصلاح کس طرح ہوگی؟ تعجب تو تم کو اپنے اس احمقانہ خیال پر کرنا چاہیے کہ ہم گرنے کے بعد اٹھیں گے کس طرح؟ مرنے کے بعد زندہ کس طرح ہوں گے.جب آسمانی سہارا آجائے جب زندگی کا پانی مل جائے پھر ان باتوں میں کیا تعجب ہے؟

Page 24

اُولٰٓىِٕكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ١ۚ الآیۃ.اس آیت میں فرمایا ہے کہ یہ مایوسی خدا تعالیٰ کے فضلوں سے کفر اور انکار کی وجہ سے ہوئی ہے.اللہ تعالیٰ کے طریق کو چھوڑ کر خود ساختہ قواعد کی اتباع ناکام کرتی ہے جو لوگ خودساختہ قواعد کی اتباع کرتے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریق کو چھوڑتے ہیں ان کے لئے مایوسی کا شکار ہوجانا کوئی عجیب بات نہیں.اور مایوسی کا لازمی نتیجہ ناکام ہونا اور حسرتوں کے جہنم میں جلنا ہے.افسوس کہ اس وقت یہی حالت مسلمانوں کی ہے.وہ خدا تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریق کو چھوڑ کر خودساختہ علاجوں کی طرف متوجہ ہیں.بجائے اشاعت اسلام اصلاح اخلاق دعا اور انابت اور تسلیم لامراللہ کے سود اور بنک اور انگریزی تعلیم اور بیمہ اور کیا کیا علاج تجویز کررہے ہیں؟ حالانکہ ان میں سے بعض خلاف اسلام اور مضر ہیں اور بعض بغیر روحانی طاقتوں کے غیرمفید ہیں.وَ يَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَ قَدْ خَلَتْ اور وہ نیک جزا پر سزا کو مقدم کرتے ہوئے تجھ سے (اس کے) جلدی (آنے) کا مطالبہ کر رہے ہیں حالانکہ ان سے مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلٰتُ١ؕ وَ اِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ پہلے(ایسے لوگوں پر) تمام( قسم کے) عبرتناک عذاب آچکے ہیں اور تیرا رب لوگوں کو ان کے ظلم کے باوجود( بھی) عَلٰى ظُلْمِهِمْ١ۚ وَ اِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيْدُ الْعِقَابِ۰۰۷ بلا شک و شبہ (بہت ہی) بخشنے والا ہے اور( اسی طرح) تیرا رب یقیناً سخت سزا دینے والا (بھی) ہے.حلّ لُغَات.اَلْمَثُلٰتُ.اس کا مفرد اَلْمَثُلَۃُ ہے جس کے معنے ہیں.اَلْعُقُوْبَۃُ.سزا.یُقَالُ حَلَّتْ بِہِ الْمَثُلَۃُ اور حَلَّتْ بِہِ الْمَثُلَۃُ کا محاورہ مذکورہ بالا معنوں میں ہی استعمال ہوتا ہے کہ اس پر سزاوارد ہوئی.وَمَا اَصَابَ الْقُرُوْنَ الْمَاضِیَۃَ مِنَ العَذَابِ وَھِیَ عِبَرٌ.یُعْتَبَرُبِھَا.اور گزرے ہوئے لوگوں پر جو عذاب نازل ہوئے اور جو دوسری اقوام کے لئے موجب عبرت ہیں ان کو بھی مَثُلَۃٌ کہتے ہیں.(اقرب) تفسیر.جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اگر تم نے اپنے اَغلال کو دور نہ کیا اور خدا تعالیٰ کے سامانوں سے فائدہ نہ اٹھایا اور اپنی طاقتوں سے کام نہ لیا تو تم خشک لکڑی کی طرح ہو جاؤ گے.جس کا کام سوائے جلنے کے اور کچھ

Page 25

نہیں.تو جھٹ کہہ دیتے ہیں کہ اچھا پھر وہ آگ لاؤ جس میں ہم نے جلنا ہے ہم جو نیکی کی بات بتاتے ہیں اس کو تو قبول نہیں کرتے اور جو عذاب کا ڈراوا دیتے ہیں اس کو جلدی مانگنے لگ جاتے ہیں.حالانکہ نبیوں کے ساتھ عذاب بھی آتا ہے اور اب بھی آئے گا.مگر انہیں یہ نہ چاہیے تھا کہ بجائے اصلاح کرکے فضل الٰہی طلب کرنے کے ضد کرکے عذاب طلب کرتے.انبیاء کے دشمن ہمیشہ فضل کے بجائے عذاب ہی کے طالب ہوتے ہیں ہر نبی کے وقت میں ایسا ہی ہوتا ہے ان کے نادان دشمن فضل نہیں مانگتے یہ نہیں کہتے کہ سچا ہے تو ہمیں اس کی اطاعت نصیب ہو بلکہ یہ کہتے ہیں کہ سچا ہے تو ہم پر عذاب نازل ہو.انبیاء کے بھیجنے سے لوگوں کو تباہ کرنا مقصود نہیں ہوتا وَ اِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ.اس آیت میں اس عظیم الشان حکمت کو بیان فرماتا ہے کہ ہماری غرض انبیاء کے بھیجنے سے لوگوں کو تباہ کرنا نہیں بلکہ انہیں بچانا ہے.دنیا کے لوگ ظلم پر ظلم کرتے چلے جاتے ہیں.پھر بھی ہم مغفرت سے کام لیتے جاتے ہیں.پس تمہارے عذاب جلدی مانگنے سے ہم عذاب جلدی نہ لے آئیں گے کیونکہ یہ ہماری سنت کے خلاف ہے.ہماری خواہش تو یہ ہے کہ تم کو بخشش ملے.پس انہی ذرائع کو ہم کام میں لائیں گے جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نجات دینے کا موجب ہوں.وَ اِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيْدُ الْعِقَابِ.مگر اس سے یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تم بچ جاؤ گے.تمہاری اصلاح کی پوری کوشش کی جائے گی لیکن تم نے اصلاح نہ کی تو پھر خدا تعالیٰ سزا بھی ضرور دے گا.اور اس کی سزا کی شدت کا مقابلہ کوئی اور عذاب نہیں کرسکے گا.اللہ تعالیٰ کا عذاب دوسروں کے عذاب سے سخت ہوتا ہے اس جملہ کے یہ معنی نہیں کہ خدا تعالیٰ عذاب دینے میں سختی سے کام لیتا ہے بلکہ یہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب دوسروں کے عذاب سے سخت ہوتا ہے.کیونکہ وہ جن راہوں سے عذاب محسوس کراسکتا ہے انسان نہیں کراسکتے.عِقاب کے لفظ سے اس طرف بھی اشارہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا عذاب بلا وجہ نہیں ہوتا عِقَاب کے لفظ سے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ خدا تعالیٰ کا عذاب بلاوجہ نہیں ہوتا.بلکہ انسان کے اعمال کا لازمی نتیجہ ہوتا ہے کیونکہ عقاب اس چیز کو کہتے ہیں جو ایڑیوں سے لگی ہوئی ہو یعنی اپنے کئے کا نتیجہ ہو جیسے بچہ ماں کے ساتھ لگا ہوتا ہے.

Page 26

وَ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ لَاۤ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ١ؕ اور جن لوگوں نے انکار کیا ہے وہ کہتے ہیں (کہ) اس( شخص) پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشان کیوں نہیں اِنَّمَاۤ اَنْتَ مُنْذِرٌ وَّ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍؒ۰۰۸ اتارا گیا(حالانکہ) تو صرف آگاہ اور( ہشیار) کرنے والا ہے اور ہر ایک قوم کے لئے (خدا تعالیٰ کی طرف سے ) ایک راہنما (مقرر) ہے.تفسیر.کفار کے نزدیک نشان سے مراد عذاب ہوتا ہے باوجود بار بار نشانات ظاہر ہونے کے اور آئندہ کے لئے نشانات کی خبر دینے کے کفار کہتے کہ نشان تو کوئی دکھاتے نہیں ہم مانیں کیونکر؟ اور اس نشان سے ان کی مراد عذاب الٰہی کا نزول ہوتا ہے.کیونکہ ان کے نزدیک نشان یہی تھا کہ وہ تباہ ہو جائیں.قرآن کریم کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار جب بھی آیت کا مطالبہ کریں جب تک کوئی دوسرا قرینہ اور معنوں پر دلالت نہ کرے ہمیشہ اس کے معنے عذاب کے ہوتے ہیں.اِنَّمَاۤ اَنْتَ مُنْذِرٌ.فرمایا.یہ نادان سوچتے نہیں کہ تیرا تو ایک نام منذر ہے.بلکہ نہ ماننے والوں کے لئے تیرا یہی نام ہے.پس جو بات تیرے نام ہی سے بتا دی گئی ہے اب یہ اس کی اور وضاحت کیا چاہتے ہیں؟ مگر ساتھ ہی ان کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ وَلِکُلِّ قَوْمٍ ھَادٍ.ہر قوم کی ہدایت کے لئے اللہ تعالیٰ مامور بھیجتا ہے.اگر ہدایت سے پہلے عذاب آجائے تو ھاد کی صفت باطل جائے.پس صبر کریں.پہلے یہ ہادی بن جائے.اس کے بعد جو رہ جائیں گے ان کے لئے منذر بن جائے گا.چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا ہی ہوتا رہا.کچھ عرصہ تک آپؐ کے ذریعہ سے لوگ ہدایت پاتے پھر اس طبقہ کے بچے کھچے لوگ عذاب سے تباہ ہو جاتے.پھر ایک اور طائفہ ہدایت پاتا پھر ان کے سرکردہ عذاب میں مبتلا ہوتے.اسی طرح آخر تک ہوتا چلا گیا.یہاں تک کہ خدا تعالیٰ کے آخری فیصلہ نے تمام غلبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپؐ کے صحابہ کو بخش دیا.اور آپؐ کے دشمن بالکل تباہ ہو گئے.

Page 27

َللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى وَ مَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ وَ اللہ (خوب) جانتاہے اسے (بھی) جو ہر مادہ اٹھاتی ہے اور جسے رحم ناقص کر( کے گرا) دیتے ہیں اور( اسے بھی) مَا تَزْدَادُ١ؕ وَ كُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهٗ بِمِقْدَارٍ۰۰۹ جسے وہ بڑھاتےہیں اور ہر چیز ہی اس کے پاس ایک بڑے اندازہ میں موجود ہے.حلّ لُغَات.تَغِیْضُ غَاضَ ماضی سے مضارع واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے.اور غَاضَ الْمَاءُ غَیْضًا کے معنی ہیں.نَقَصَ.پانی کم ہو گیا.اَوْغَارَ فَذَھَبَ فِی الْاَرْضِ.یا جذب ہو کر زمین کی تہ میں چلا گیا.وَفِی الصِّحَاحِ : قَلَّ فَنَضَبَ اور صحاح میں غَاضَ الْمَاءُ کے یہ معنی کئے گئے ہیں کہ پانی کم ہوکر خشک ہوگیا.ثَـمَنُ السِّلْعَۃِ.نَقَصَ جب غَاضَ کا لفظ ثَمَن کے ساتھ استعمال ہو تو یہ معنے ہوتے ہیں کہ سامان کی قیمت جو پہلے زیادہ تھی کم ہو گئی.وَیُقَالُ غَاضَ الْمَاءَ وَالثَّمَنَ.اور جب غَاضَ کا لفظ متعدّی ہوکر استعمال ہو اور اس کا مفعول اَلْمَآءُ اور اَلثَّمَنُ ہو تو یوں معنے کئے جائیں گے کہ سامان کی قیمت کو گرا دیا اور پانی کو کم کر دیا.وَ مَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ.اَیْ مَاتَنْقُصُ تِسْعَۃَ اَشْھُرٍ.پس اقرب الموارد والے نے مَاتَغِیْضُ الْاَرْحَامُ کے معنے یہ کئے ہیں کہ (اللہ خوب جانتا ہے) رحم اپنی مقررہ مدت ولادت میں جو کمی کرتے ہیں.نیز اَلْغَیْضُ جو غَاضَ کا مصدر ہے اس کے ایک معنی لغت میں یہ بھی کئے گئے ہیں اَلسِّقْطُ الَّذِیْ لَمْ یَتِمَّ خَلْقُہٗ.کہ غیض اس بچے کو کہتے ہیں جس کی پیدائش ابھی مکمل نہ ہوئی ہو اور وہ ناقص ہونے کی حالت میں گر جائے.پس غَیْض کے اس معنے کو ملحوظ رکھتے ہوئے مَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ کے معنے یہ ہوں گے کہ اللہ اسے خوب جانتا ہے جسے رحم ناقص کرکے گرا دیتے ہیں.(اقرب) تَزْدَادُ.اِزْدَادَ ماضی سے مضارع واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے اور اِزْدَادَ، زَادَ سے بنا ہے جس کے معنے ہیں زیادہ ہو گیا.یا زیادہ کر دیا.اور اِزْدَدْتُّ مَالًا وَازْدَادَ الْاَمْرُ صُعُوْبَۃً کے معنے ہیں میں نے مال کو بڑھایا اور معاملہ پیچیدگی اور مشکل میں بڑھ گیا.یعنی یہ لازم اور متعدی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے اور جب اِزْدَادَ الرَّاھِنُ دَ رَاھِمَ مِنَ الْمُرْتَھِنِ کا محاورہ بولا جائے تو اس کے معنے یہ ہوں گے کہ اَخَذَ ھَا زِیَادَۃً عَلٰی رَأْسِ الْمَالِ کہ رہن رکھنے والے نے مُرْتَھِنْ سے اصل مال پر بطور نفع کچھ رقم زیادہ لی.اور جب کوئی چیز دینے والا

Page 28

لینے والے کو کہے ھَلْ تَزْدَادُ تو اس کے معنے ہوتے ہیں ھَلْ تَطْلُبُ زِیَادَۃً عَلی مَااَعْطَیْتُکَ کیا اس کے علاوہ جو تجھے دیا گیا تو اور زیادہ طلب کرتا ہے؟ پس مَاتَزْدَادُ کے معنے یہ ہوں گے کہ (اللہ خوب جانتا ہے) رحم اپنی مقررہ مدت ولادت میں جو زیادتی کرتے ہیں.(اقرب) اَلزِّیَادَۃُ.نیز اَلزِّیَادَۃُ جو زَادَ کا مصدر ہے اس کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ اَنْ یَّنْضَمَّ اِلٰی مَا عَلَیْہِ الشَّیْءُ فِیْ نَفْسِہٖ شَیْءٌ اٰخَرُ.کہ جن عام حالتوں میں کوئی چیز پائی جاتی ہو اس پر بطور زیادتی کوئی اور چیز اس کے ساتھ مل جائے پس ان معنوں کے مدنظر مَاتَزْدَادُ کے یہ معنی ہوں گے کہ اللہ اسے خوب جانتا ہے جسے رحم اصل چیز میں بڑھاتے اور زیادہ کرتے ہیں.(اقرب) مقدار کے معنےمیں’’ بڑا‘‘ کا لفظ تنوین کا ترجمہ ہے جو کبھی بڑے کے معنے دیتی ہے.تفسیر.پہلے بتایا تھا کہ ہم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید مخفی ذرائع سے کریں گے.اسی کے ذکر میں یہ بھی بتایا تھا کہ تمام دنیا میں جوڑے پیدا کئے گئے ہیں.حتیٰ کہ زمین و آسمان بھی گویا ایک قسم کے جوڑے ہیں.ایک اثر ڈالتا ہے اور دوسرا اسے قبول کرتا ہے.ایک مخفی ذرائع سے دوسرے کی حیات کو قائم رکھتا ہے اور دوسرا قائم رہتا ہے.ایسا ہی روحانی سلسلہ میں بعض لوگ نرکا درجہ رکھتے ہیں اور بعض مادہ کا.اول الذکر اثر ڈالتے ہیں اور ثانی الذکر قبول کرتے ہیں.اب فرمایا کہ اس قانون کے ماتحت اب بھی ایک شخص کا ظہور ہوا ہے.جو روحانی طور پر نر کا مقام رکھتا ہے جس سے تعلق کے بغیر کوئی روحانی درجہ حاصل نہیں ہوسکتا.اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى کا مطلب اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى.یعنی ہم جانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اپنے اندر کیا رنگ رکھتے ہیں.انہوں نے اپنے اندر کون سے مادہ کو قبول کیا ہے.روحانیت کا یا شیطنت کا.اور یہ کہ کس کا مادہ بڑھے گا اور کس کا گھٹے گا؟ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کو قبول کرنے والے ہیں وہ بڑھیں گے اور ان کے اندر اعلیٰ قابلیتیں پیدا ہوں گی.اور جو آپؐ کے مقابل شیطانوں کے اثر قبول کررہے ہیں ان کی ظاہری اور باطنی نسل تباہ ہوگی.مَا تَحْمِلُ سے ظاہری حمل بھی مراد ہو سکتا ہے ظاہری حمل بھی اس جگہ مراد ہوسکتا ہے اور اس صورت میں معنے یہ ہوں گے کہ ہمیں معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی آئندہ نسلیں کیا بننے والی ہیں.آئندہ تمہاری عورتوں کے ہاں وہی اولاد ہوگی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزار ہوگی.آپؐ کی مخالف اولاد ضائع ہی ہو جائے گی.چنانچہ ایسا ہی ہوا.مکہ کی نئی نسل کثرت سے آپؐ کے خدام میں داخل ہوئی.اور بزرگ ان کو دیکھ دیکھ کر جلتے رہے.ان کے ظلم

Page 29

اور قہر نئی نسل کو ایمان لانے سے روک نہ سکے.یہ تدبیر بھی آپؐ کی ترقی کے لئے نہایت ممد ہوئی.گو ابتداء ًاس کو جانچنے کے لئے کفار کے پاس کوئی سامان نہ تھے.عٰلِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ۰۰۱۰ وہ غائب اور حاضر (دونوں) کا جاننے والا ہے بڑے مرتبہ والا (اور) بڑی شان والا ہے.حلّ لُغَات.اَلْغَیْبُ.یہ غَابَ.یَغِیْبُ کا مصدر ہے.اور غَابَتِ الشَّمْسُ وَغَیْرُھَا.اِذَا اسْتَتَرَتْ عَنِ الْعَیْنِ.غَابَ کا لفظ سورج کے لئے یا کسی اور چیز کے لئے اس وقت بولتے ہیں کہ جب سورج غروب ہوجاوے.یا کوئی اور چیز آنکھوں سے اوجھل ہوجائے.وَاسْتُعْمِلَ فِیْ کُلِّ غَائِبٍ عَنِ الْحَآسَّۃِ جو بات حواس سے بالا اور پوشیدہ ہو اس پر بھی غیب کا لفظ اطلاق پاتا ہے.اور شہادۃ کا لفظ غیب کے بالمقابل بولا جاتا ہے.(مفردات) غیب اور شہادت کے دو معنی پس غیب اور شہادت کے دو معنی ہیں.(۱) شہادۃ جو لوگ ظاہر کرتے ہوں.اور غیب جسے وہ چھپاتے ہوں.(۲)جو حواس ظاہری سے معلوم ہوسکے وہ شہادت ہے اور جو باتیں حواس سے بالا اور پوشیدہ ہیں، وہ غیب ہیں.تو عٰلِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ کہہ کر اس طرف اشارہ کیا ہے کہ تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم تمہاری ہر ایک تدبیر کو جانتے ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے دشمن کی باتوں کو نہ جانتا ہو لیکن دشمن اس کی باتوں سے واقف ہو تو وہ انسان اس سے مقابلہ نہیں کرسکتا.پس تمہیں احتیاط کرنی چاہیے.اَلْمُتَعَالُ.تَعَالٰی.اِرْتَفَعَ.تَعَالٰی کے معنے ہیں بلند ہوا.وَالْمُتَعَالُ.رَفِیْعُ الشَّانِ.بڑی شان والا.اَلْکَبِیْرُ ذُ وْالْکِبْرِ.کبیر کے معنے ہیں کبر والا.اور کبر کے معنے ہیں اَلشَّرْفُ بزرگی اَلرِّفْعَۃُ فِی الشَّرْفِ.شرف کے لحاظ سے رفعت اَلْعَظْمَۃُ وَالتَّجَبُّرُ.عظمت و جبروت (اقرب) پس کبیر کے معنی ہوں گے بزرگی والا.عظمت و جبروت والا.شرف کے لحاظ سے رفعت والا.کبیر اور مُتَعال میں فرق کبیر اور مُتَعال دونوں میں یہ فرق ہے کہ کبیر اس بڑائی پر دلالت کرتا ہے جس سے دوسروں پر اثر ڈالنے والی بلندی مراد ہو جیسے متکبر ہوتا ہے.یعنی دوسروں کے مقابلہ میں بڑا بننا چاہتا ہے.ایسا ہی کبیر میں خدا تعالیٰ کی وہ بڑائی مراد ہے جو بہ نسبت اس کی مخلوق کے ہے.

Page 30

مُتَعَال اس بڑائی پر دلالت کرتا ہے جو تنزہ والی ہوتی ہے.یعنی اس کی ایسی ارفع شان ہے کہ بندوں سے واسطہ ہی نہیں رہتا.پس جو رفعت استغناء پر دلالت کرتی ہے وہ مُتَعَال کے لفظ سے بیان کی گئی ہے.اور جو رفعت بندوں سے تعلق پر دلالت کرتی ہے اس کو الکبیر کے لفظ سے واضح فرمایا ہے.ان دونوں کے اس جگہ پر ذکر کرنے کی یہ وجہ ہے کہ یہ بتایا جائے کہ ہم کبیر ہیں.تمہاری طاقتیں ہمارے مقابلہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتیں.ہم تمہاری مخالف کوششوں کو بالکل ذلیل و حقیر بنا کر بیکار کر دیں گے یعنی جب چاہیں گے پیس ڈالیں گے اور ہم غنی ہیں.تمہاری تباہی سے ہماری حکومت میں کوئی کمی نہ آوے گی.تفسیر.دشمن پر کامیابی حاصل کرنے کا گر اس آیت میں یہ گر بتایا ہے کہ دشمن پر کامیابی حاصل کرنے کے لئے اس کی تدابیر کا علم حاصل کرنا ضروری ہے.اگر ہم اس کی کوششوں سے واقف ہیں تو ان کے اثر کو دور کرسکیں گے ورنہ ہر وقت خطرہ میں رہیں گے.عٰلِمُ الْغَيْبِ کہنے کا مطلب عٰلِمُ الْغَيْبِ کہہ کر بتایا کہ اے نادانو! اتنا تو سوچو تمہارا مقابلہ کس ہستی سے ہے.کیا اس خدا سے کہ جو تمہاری تدبیروں کو جانتا ہے اور پھر وہ کبیر ہے.تمہاری تمام تدابیر کو ایک منٹ میں توڑ کر رکھ سکتا ہے.پھر اس کی شان تمہارے علم سے نہایت ارفع ہے.یعنی وہ تمہاری تدابیر کو جانتا ہے اور تم کو علم نہیں کہ وہ تمہارے ہلاک کرنے کے کیا کیا سامان کررہا ہے؟ پس غور کرو کہ کیا تم ایسی ذات کا مقابلہ کرسکتے ہو! کبیر کے لفظ سے ان کی تدابیر کے توڑنے پر دلالت کی ہے.اور متعال سے بتایا کہ تم خدا کی تدابیر سے واقف نہیں ہوسکتے.پھر اسی کی تشریح میں آگے فرمایا.سَوَآءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ اَسَرَّ الْقَوْلَ وَ مَنْ جَهَرَ بِهٖ وَ مَنْ هُوَ جو تم میں سے بات چھپاتا ہے اور وہ بھی جو اسے ظاہر کرتا ہے( اس کے علم کے لحاظ سے دونوں) برابر ہیں نیز وہ بھی جو مُسْتَخْفٍۭ بِالَّيْلِ وَ سَارِبٌۢ بِالنَّهَارِ۰۰۱۱ رات کو چھپ رہتا ہے اور جو دن کو چلتا ہے.حلّ لُغَات.سَارِبٌ.سَرَبَ سے اسم فاعل کا صیغہ ہے.اور سَرَبَ الْبَعِیْرُ سُرُوْبًا کے معنی ہیں تَوجَّہَ لِلرَّعْیِ.اونٹ چرنے کے لئے گیا.( اِبِلٌ سَارِبَۃٌ) مُتْوَجِّہَۃٌ لِلرَّعْیِ.اور اِبِلٌ سَارِبَۃٌ ان اونٹوں کو کہتے

Page 31

ہیں جو چرنے کے لئے جارہے ہوں.الْمَاءُ.جَرٰی اور جب سَربَ الْمَاءُ کا فقرہ استعمال کیا جائے تو اس سے یہ مراد ہوتی ہے پانی بہہ پڑا.فُلَانٌ فِی الْاَرْضِ.ذَھَبَ عَلٰی وَجْہِہٖ فِیْہَا وَمَضَی اور جب سَرَبَ فُلَانٌ فِی الْاَرْضِ کہا جائے تو اس کے معنے ہوتے ہیں کہ زمین میں چلا.(اقرب) تفسیر.آنحضرت ؐ کے مقابل کفار کے دو طریق کفار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں دو ہی طریق استعمال کیا کرتے تھے.کبھی پبلک میں دھمکیاں دیا کرتے تھے کہ ہم اس اس طرح آپؐ کو تباہ کر دیں گے تا آپؐ ڈر جائیں اور کبھی مخفی طور پر مشوروں اور منصوبوں کے ذریعہ سے آپؐ کو ہلاک کرنے کی کوششیں کرتے تھے.کبھی آپؐ پر دن کو حملہ کرتے تھے.جیسا کہ اوجھری کے سرپر ڈال دینے(بخاری کتاب الوضوء باب اذا القی علی ظھر المصلی قذر اوجیفۃ..) یا آپؐ کا گلا گھونٹنے کی کوشش کے واقعات میں اور کبھی رات کو حملہ کرتے تھے جیسا کہ ہجرت کی رات کو وہ حملہ آور ہوئے تھے.اور دنیا میں دشمن کو خوف زدہ کرنے کے یہی دو طریق ہوا کرتے ہیں.یعنی علی الاعلان دھمکیاں یا مخفی مشورے و منصوبے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ درحقیقت اللہ تعالیٰ کا مقابلہ ہے اور اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی.پھر تمہارے ظاہری اور مخفی حملے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ اس کی (یعنی اللہ کی) طرف سے اس کے آگے بھی اور اس کے پیچھے بھی (ایک دوسرے کے) پیچھے آنے والی (ایک مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ١ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا ملائکہ کی )جماعت (حفاظت کے لئے) مقرر ہے جو اس کی اللہ کے حکم سے حفاظت کر رہے ہیں اللہ (تعالیٰ) کبھی بھی بِاَنْفُسِهِمْ١ؕ وَ اِذَاۤ اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهٗ١ۚ وَ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی اندرونی حالت کو نہ بدلے.اور جب اللہ( تعالیٰ) کسی قوم کے

Page 32

مَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّالٍ۰۰۱۲ متعلق عذاب کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس( عذاب) کو ہٹانے والا کوئی نہیں ہوتا اور اس( یعنی اللہ) کے سوا ان کا اورکوئی (بھی )مددگار نہیں (ہو سکتا).حلّ لُغَات.مُعَقِّبَاتٌ.عَقَّبَ میں سے ہے اور عَقَّبَہٗ کے معنے ہیں جَاءَ بِعَقِبِہٖ.اس کے پیچھے پیچھے آیا.اَتٰی بِشَیْءٍ بَعْدَہُ.یا اس کے بعد کوئی کام کیا.عَقَّبَ فُلَانٌ کے معنے ہیں غَزَا عَلَی الْعَدُوِّ ثُمَّ ثَـنَّی مِنْ سَنَتِہٖ کہ دشمن پر ایک حملہ کرنے کے بعد پھر اسی سال دوسرا حملہ کیا.اور جب عَقَّبَ فِی الْاَمْرِ کہا جاوے تو اس کے معنے ہوتے ہیں تَرَدَّدَ فِیْ طَلَبِہٖ مُجِدًّا کسی بات کی تلاش میں بار بار کوشش کی.علاوہ ازیں عَقَّبَ کے کئی اور استعمال ہیں.مثلاً عَقَّبَ فِی الصَّلٰوۃِ.صَلَّی فَـمَکَثَ فِی مَوْضِعِہٖ یَنْتَظِرُ صَلٰوۃً اُخْرٰی.نماز پڑھ کر اپنی جگہ بیٹھ کر دوسری نماز کا انتظار کرتا رہا اَ لْحَاکِمُ عَلٰی حُکْمِ سَلَفِہٖ.حَکَمَ بَعْدَ حُکْمِہٖ بِغَیْرِہِ.حاکم نے اپنے سے پہلے کے فیصلہ کے بعد کوئی اور فیصلہ کردیا.اور اَلْمُعَقِّبَاتُ کے معنی ہیں مَلَائِکَۃُ اللَّیْلِ وَالنَّہَارِ.دن اور رات کے فرشتے.التَّسْبِیْحَاتُ یَخْلُفُ بَعْضُہَا بَعْضًا.تسبیحات.کیونکہ وہ ایک دوسرے کے بعد آتی ہیں.اللَّوَاتِیْ یَقُمْنَ عِنْدَ أَعْجَازِ الْاِبِلِ الْمُعْتَرِکَاتِ عَلَی الحَوْضِ فَاِذَا اِنْصَرَفَتْ نَاقَۃٌ دَخَلَتْ مَکَانَہَا اُخْرٰی وہ اونٹنیاں جو اونٹوں کے پانی پر ازدحام کے وقت پیچھے کھڑی رہتی ہیں اور جب ایک اونٹنی پانی پی کر چلی جاتی ہے تو دوسری اس کی جگہ آجاتی ہے.(اقرب) معقبات سے مراد اس جگہ معقبات سے مراد پہرہ دار اور توابع آگے پیچھے چلنے والے ہیں.لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهٖ اَیْ مَلَائِکَۃٌ یَتَعَاقَبُوْنَ عَلَیْہِ حَافِظِیْنَ.مُعَقِّبَاتٌ سے مراد وہ فرشتوں کی جماعت ہے جو حفاظت کے لئے یکے بعد دیگرے آتے ہیں.(مفردات) ــــ؎ مَرَدٌّ رَدَّ کا مصدر ہے اور رَدَّعَنْ وَجْہِہٖ کے معنے ہیں صَرَفَہٗ اس کو پھیر دیا.عَلَیْہِ الشَّیْءَ.لَمْ یَقْبَلْہُ رَدَّ عَلَیْہِ الشَّیْءَ کے معنے ہیں.عطیہ کو قبول نہ کیا اور واپس کر دیا.اِلَی مَنْزِلِہٖ.اَرْجَعَہٗ اس کو واپس اس کے مکان ؎ پس لَہٗ مُعَقِّبَاتٌ کے معنے ہوئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لئے آگے پیچھے فرشتوں کی ایک جماعت ہے.(۲) اس کے لئے دشمنوں کے حملوں کو روکنے والے اور اس کی تائید میں بار بار حملے کرنے والے مقرر ہیں.(۳) لَہٗ کی ضمیرکا مرجع مَنْ اَسَرَّ الْقَوْلَ میں لفظ مَنْ ہو تو یہ مراد ہوگی کہ ہر انسان کی حفاظت کے لئے خدا نے پہرہ دار مقرر کر رکھے ہیں.

Page 33

کی طرف لوٹا دیا.پس مَرَدّ مصدر کے جو اسم فاعل کے معنوں میں استعمال ہوا ہے یہ معنے ہوں گے ہٹانے والا، واپس کرنے والا.(اقرب) اور لَامَرَدَّ لَہٗ کے معنے ہوں گے اسے کوئی ہٹانے والا نہیں.وَالٍ.وَلِیَ سے اسم فاعل ہے اور وَلِیَ الشَّیْ ءَکے معنے ہیں مَلَکَ اَمْرَہٗ وَقَامَ بِہٖ.کسی بات کا مالک بنا اور اس کی ذمہ داری کو اٹھایا.فُلَانًا وَعَلَیْہِ.نَصَرَہٗ.اور وَلِیَ فُلَانًا کے معنے ہیں اس کی مدد کی.فُلَانًا وَلَایَۃً.اَحَبَّہٗ اور جب وَلَایَۃٌ مصدر ہو تو اس کے معنے ہوں گے محبت کی.(اقرب) پس وَالٍ کے معنے ہوں گے (۱) مددگار.(۲)نگران (۳)محافظ.تفسیر.لَہٗ مُعَقِّبَاتٌ کی ضمیر آنحضرت ؐ کے لئے ہے لہ کی ضمیر میرے نزدیک آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی ذات کی طرف پھرتی ہے یعنی جیسے بادشاہوں کے گرد پہرہ دار ہوتے ہیں ویسے ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے مُعَقِّبَاتٌ ہیں.آنحضرت ؐ کی حفاظت کا ثبوت ان معنوں کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے.چنانچہ ابونعیم نے الدلائل میں اور طبرانی نے اپنی معجم کبیر میں نقل کیا ہے کہ عامر ابن طفیل اور عربد ابن قیس دو شخص حضورؐ کے پاس آئے.عامر نے کہا کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو کیا ولایت امر یعنی اپنے بعد خلافت مجھے دے دی جائے گی؟ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہاری اس شرط کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خلافت تمہیں اور تمہاری قوم کو کبھی نہ ملے گی.اس نے اس بات سے ناراض ہوکر کہا کہ پھر میں ایسے سوار لاؤں گا کہ تم یاد رکھو گے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تمہیں اس کی توفیق ہی نہ دے گا.اس پر وہ دونوں ناراض ہوکر چلے گئے.راستہ میں عربد نے کہا آؤ پھر واپس چلیں.میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو باتوں میں لگاؤں گا تم پیچھے سے تلوار کے ذریعہ سےان کا کام تمام کر دینا.عامر نے کہا کہ اس طرح بڑا خطرہ پیدا ہو جائے گا.اور آپؐ کے ساتھی ہمیں قتل کر دیں گے اس نے جواب دیا کہ کوئی خطرہ کی بات نہیں.ہم دیت دے دیں گے.چنانچہ وہ دونوں واپس آئے.عربد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنے لگا اور عامر نے چاہا کہ آپ ؐ کو پیچھے سے تلوار مار دے مگر وہ تلوار سونت کر رہ گیا اور وار نہ کرسکا.حدیثوں میں تو آتا ہے کہ اس کے ہاتھ پر فالج گرا.لیکن چونکہ انہی حدیثوں میں یہ ذکر بھی ہے کہ بعد میں وہ سوار ہوکر گیا اور ہاتھ کا استعمال کرتا رہا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فالج نہیں گرا تھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل پر رعب طاری کر دیا اور اسے حملہ کرنے کی جرأت نہ ہوئی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رعب سے اس کا ہاتھ کھڑا کا کھڑا رہ گیا.لکھا ہے کہ اتنے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر دیکھا تو اس نے ہاتھ تلوار کے قبضہ پر رکھا ہوا تھا.حضور اس کے

Page 34

ارادہ کو بھانپ گئے اور پیچھے ہٹ گئے.مگر ان دونوں سے کچھ تعرض نہ کیا.اس کے بعد وہ دونوں وہاں سے چلے گئے.عربد پر راستہ میں بجلی گری اور عامر کاربنکل سے ہلاک ہوگیا.صحابہؓ کہتے ہیں کہ ہم اس واقعہ پر لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهٖ والی آیت چسپاں کیا کرتے تھے.(روح المعانی زیر آیت ھٰذا) صحابہ لَہٗ مُعَقّبَاتٌ والی آیت آنحضرت صلعم کے لئے خاص سمجھتے تھے اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہؓ اس آیت کو عام سمجھنے کی بجائے خاص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سمجھا کرتے تھے.آنحضرت ؐ کی حفاظت فرشتے کرتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام زمانہ نبوت اس حفاظت کا ثبوت دیتا ہے.چنانچہ مکہ معظمہ میں آپؐ کی حفاظت فرشتے ہی کرتے تھے ورنہ اس قدر دشمنوں میں گھرے ہوئے رہ کر آپؐ کی جان کس طرح محفوظ رہ سکتی تھی.ہاں مدینہ تشریف لانے پر دونوں قسم کی حفاظت آپ کو حاصل ہوئی.آسمانی فرشتوں کی بھی اور زمینی فرشتوں یعنی صحابہؓ کی بھی.بدر کی جنگ اس ظاہری اور باطنی حفاظت کی ایک نہایت عمدہ مثال ہے.حضور جب مدینہ تشریف لے گئے تھے تو آپؐ نے اہل مدینہ سے معاہدہ کیا تھا کہ اگر آپ مدینہ سے باہر جاکر لڑیں گے تو مدینہ والے آپؐ کا ساتھ دینے پر مجبور نہ ہوں گے.بدر کی لڑائی میں آپؐ نے انصار اور مہاجرین سے لڑنے کے بارہ میں مشورہ فرمایا.مہاجرین بار بار آگے بڑھ کر مقابلہ کرنے پر زور دیتے تھے لیکن حضور ان کی بات سن کر پھر فرما دیتے کہ اے لوگو! مشورہ دو.جس پر ایک انصاری (سعد بن معاذ) نے کہا کیا حضور کی مراد ہم سے ہے.حضور نے فرمایا ہاں! اس نے کہا کہ بے شک ہم نے حضور سے معاہدہ کیا تھا کہ اگر باہر جاکر لڑنے کا موقع ہوگا تو ہم حضور کا ساتھ دینے پر مجبور نہ ہوں گے لیکن وہ وقت اور تھا.جبکہ ہم نے دیکھ لیا کہ آپؐ خدا کے ر سول برحق ہیں تو اب اس مشورہ کی کیا ضرورت ہے؟ اگر حضور ہمیں حکم دیں تو ہم اپنے گھوڑے سمندر میں ڈال دیں گے.ہم اصحاب موسیٰ ؑ کی طرح یہ نہ کہیں گے کہ تو اور تیرا رب جاکر لڑو.ہم یہاں بیٹھے ہیں.بلکہ ہم حضور کے دائیں بائیں، آگے اور پیچھے لڑیں گے اور دشمن آپ تک ہرگز نہ پہنچ سکے گا جب تک کہ وہ ہماری لاشوں کو روندتا ہوا نہ گزرے(بخاری کتاب المغازی باب قول اللہ تعالٰی اذ تستغیثون ربکم..).معقبات میں صحابہ بھی داخل ہیں یہ مخلصین بھی میرے نزدیک ان معقبات میں سے تھے جو خدا تعالیٰ نے حضور کی حفاظت کے لئے مقرر فرما دیئے تھے.ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تیرہ جنگوں میں شریک ہوا ہوں.مگر میرے دل میں بارہا یہ خواہش پیدا ہوئی ہے کہ میں بجائے ان لڑائیوں میں حصہ

Page 35

لینے کے اس فقرہ کا کہنے والا ہوتا جو سعد بن معاذ کے منہ سے نکلا.(بخاری کتاب المغازی).مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ.خدا کے حکم کے ماتحت حفاظت کرتے ہیں.یعنی قومیت یا ضد کے خیال سے نہیں کرتے اور نہ رشتہ داری یا حکومت کے خوف سے.بلکہ محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے.دین کے سوا کوئی چیز ان کو جمع کرنے والی نہیں تھی.صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک کافر کو یہ امر محسوس بھی ہوا اور اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ بھی دیا کہ اے محمد! (صلی اللہ علیہ وسلم) ان لوگوں پر اعتماد نہ کرنا یہ بن بن کی لکڑیاں تیرے کس کام آئیں گی(سیرت النبی لابن ہشام زیر عنوان امر الحدیبیۃ) مگر باوجود کسی دنیوی واسطہ کی عدم موجودگی کے وہ لوگ سب سے زیادہ وفادار ثابت ہوئے.مُعَقِّب کے معنے روکنے والے کے بھی ہوتے ہیں معقب کے معنے روکنے والے کے بھی ہوتے ہیں اور اس لحاظ سے آیت کا یہ مطلب ہوا کہ اس کے لئے دشمنوں کے حملہ کو روکنے والے اور اس کی تائید میں بار بار حملہ کرنے والے مقرر ہیں.لہ کی ضمیر کا مرجع سواء منکم بھی ہو سکتا ہے لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ ہر انسان کی حفاظت کے لئے بھی خدا نے پہرہ د ار مقرر کر رکھے ہیں.اس صورت میں لہ کی ضمیر کا مرجع سَوَآءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ اَسَرَّ الْقَوْلَ ہوگا.اگر انسان غور کرے تو اسے معلوم ہوجائے کہ ہر لحظہ اس کے اندر کس قدر زہر جارہا ہے.ایک دوسرے کے سانس کے زہریلے کیڑے اندر داخل ہورہے ہیں.مگر اللہ تعالیٰ نے ان تمام زہروں کے لئے ایسا قانون مقرر کردیا ہے کہ جو جسم میں داخل ہوتے ہی زہر کو تباہ کردیتا ہے.انسان کے لئے ہر آن ہزاروں خطرات ہیں.بیماریاں، عقل کے صدمات، اموال کے نقصان اور عزت کے صدمات وغیرہ طرح طرح کے خطرات ہر وقت پیش آتے رہتے ہیں.ان سب سے اللہ تعالیٰ ہی انسان کی حفاظت فرماتا ہے اور جب کسی پر موت یا کوئی اور صدمہ آنا ہوتا ہے تو وہ اپنی حفاظت اٹھا لیتا ہے.اس مضمون سے کافروں کو ایک سبق اس مضمون سے کافروں کو یہ سبق دیا ہے کہ اگر تم شرارتوں میں ہی بڑھتے رہو گے تو یاد رکھو !تمہارا آرام سب ہماری ہی حفاظت کے سبب سے ہے.اس صورت میں ہم اپنی حفاظت تم سے واپس لے لیں گے اور تم تباہ ہو جاؤ گے.اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا تعالیٰ بروں کے ساتھ نیک

Page 36

سلوک نہیں کرتا بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ نیکوں کے متعلق اپنے رویہ کو نہیں بدلتا.جب تک ان میں تبدیلی واقع نہ ہو جائے اور وہ برے نہ بن جائیں.یعنی برے کے ساتھ تو خدا کا سلوک نیک ہوسکتا ہے مگر نیک کے ساتھ برا نہیں ہوا کرتا.جب تک وہ خود بدل نہ جائے.یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے.پراگندہ کردینے والے ابتلاء آنا قوم کی حالت کے تغیر پر دال ہے جب کسی قوم کی حالت خراب ہورہی ہو اور اسے ایسے ابتلا پیش آویں جو اسے پراگندہ کر دیں اور تباہ کر دیں جیسا کہ تغیر کا حقیقی منشاء ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس قوم کی حالت بدل چکی ہے.مِنْ وَّالٍ کے معنے.وَ اِذَاۤ اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهٗ١ۚ وَ مَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّالٍ.سوء کے معنے بدی یا تکلیف کے ہوتے ہیں.فرمایا اگر اللہ تعالیٰ تمہیں تکلیف دینے کا فیصلہ کرے تو پھر کوئی اس کو روکنے والا نہ ہوگا.وَلِیَ الْاَمْرَ کے معنے مَلَکَہٗ آتے ہیں.تو فرمایا کہ خدا کے مقابلہ میں کوئی ان کا نگران والی و محافظ نہ ہوگا.اس میں وحدت ملکیت کی طرف اشارہ کیا ہے.یعنی جب ایک ہی مالک ہے تو اس کی چھوڑی ہوئی چیز کو کون حفاظت میں لے سکتا ہے.پس اگر ہم چھوڑ دیں گے تو پھر بے مدد ہی رہ جاؤ گے کیونکہ دوسرا کوئی آقا تو ہےنہیں.اس آیت میں صاف طور پر کفار کو بتلا دیا گیا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حفاظت کروں گا مگر تم سے حفاظت کو چھین لوں گا.هُوَ الَّذِيْ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّ طَمَعًا وَّ يُنْشِئُ وہی ہے جو تمہیں بجلی (کی چمک) دکھا تا ہے خوف کے لئے (بھی) اور طمع کے لئے (بھی) السَّحَابَ الثِّقَالَۚ۰۰۱۳ اوربھاری بادل اٹھاتا ہے.حلّ لُغَات.اَنْشَأَیُنْشِیُٔ أَنْشَأَ سے مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور اَنْشَأَہٗ اِنْشَاءً کے معنی ہیں رَبَّاہُ.اس کی پرورش کی.الشَّیْءَ اَحْدَثَہٗ اور اَنْشَأَ الشَّیْءَ کے معنے ہیں کسی چیز کو بنایا.اَللہُ الشَّیْءَ.خَلَقَہٗ اللہ نے کسی کو پیدا کیا.ا ور أَنْشَأَ اللہُ الْخَلْقَ کے معنی ہیں اِبْتَدَأَ خَلْقَھُمْ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے کی ابتداء کی.فُلَانٌ الْحَدِیْثَ.وَضَعَہٗ جب حدیث کے لئے یہ لفظ استعمال ہو تو اس کے معنے ہوتے ہیں کوئی بات بنائی.اللہُ السَّحَابَۃَ رَفَعَھَا اور أَنْشَأَ اللہُ السَّحَابَۃَ کے معنی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو بلند کیا.فُلَانٌ دَارًا.

Page 37

بَدَأَ بِنَاءَھَا مکان کے بنانے کی ابتداء کی.زَیْدٌ أَنْشَدَ شِعْرًا اَوْ خَطَبَ بِخُطْبَۃٍ فَاَحْسَنَ فِیْھِمَا.زید نے اچھی طرح شعر کہے اور لیکچرار نے بلند پایہ تقریر کی.(اقرب) پس يُنْشِئُ السَّحَابَ کے معنے ہوں گے (۱)بادلوں کو بناتا ہے.بادلوں کو اٹھاتا ہے.السَّحَابَ.اَلْغَیْمُ کَانَ فِیْہِ مَاءٌ اَوْلَمْ یَکُنْ فِیْہِ.السَّحَاب.سَحَابَۃٌ کی جمع ہے اور اس کے معنے ہیں بادل.خواہ وہ برسنے والا ہو یا نہ ہو.اَلْوَاحِدَۃُ سَحَابَۃٌ.یہ اسم جنس ہے.مفرد اور جمع دونوں طرح استعمال ہوتا ہے.اَلسَّحَابُ الْمُسَخَّرُ بَیْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ میں واحد ہے اور وَیُنْشِیُٔ السَّحَابَ الثِقَال میں جمع.ثِقَالٌ کا لفظ ثَقِیْلٌ (بھاری) کی جمع ہے جو خفیف (ہلکے) کی ضد ہے.(اقرب) تفسیر.بجلی کی چمک میں خوف اور فوائد.برق سے لوگوں کے لئے خوف اور طمع دونوں پیدا ہوتے ہیں.خوف اس لئے کہ بجلی گر کر ہلاک نہ کردے اور طمع اس لئے کہ عام طورپر بجلی زیادہ تبھی چمکتی ہے جب بادل زیادہ برسنے والا ہوتا ہے.اگرچہ ہمارے ملک میں بھی مشہور ہے کہ جو ’’گرجتے ہیں برستے نہیں‘‘ مگر وہ خاص قسم کی گرج ہوتی ہے.علاوہ ازیں بجلی کی چمک سے رحم مادر میں بچوں کو اور ایسا ہی بعض پودوں کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے.مگر ساتھ ہی اس کی چمک سے کئی بیماریو ںکے کیڑے ہلاک ہو جاتے ہیں.وبائیں دور ہوجاتی ہیں.گویا بجلی کی چمک میں خوف بھی ہے اور فوائد بھی.یہی حال بھاری بادلوں کا ہوتا ہے.کبھی وہ رحمت بن کے دنیا کی آبادی کا باعث ہو جاتے ہیں اور کبھی وہی زحمت بن جاتے ہیں اور فصلوں کو برباد اور شہروں کو غرق کر دیتے ہیں.اس مثال سے بتایا ہے کہ ایک ہی چیز بعض کی تباہی کا اور بعض کی ترقی کا موجب بن جاتی ہے.بجلی چمکتی ہے، بادل آتے ہیں.ان سے کئی تباہ ہو جاتے ہیں اور کئی بے شمار فوائد حاصل کرتے ہیں.پس ظاہر ہے کہ اچھے یا برے نتائج صرف کسی چیز کے اچھے یا برے ہونے سے متعلق نہیں بلکہ اس تعلق سے متعلق ہیں.جو اس چیز کو کسی دوسری چیز سے جاکر پیدا ہوتا ہے.مثلاً کوئی پوچھے کہ بھاری بادل اچھے ہوتے ہیں یا کہ نہیں.تو اس کا کوئی جواب نہیں دیا جاسکتا.تاوقتیکہ موقع و حالات کو نہ دیکھ لیا جائے.جب بارش آتی ہے تو جس کی عمارت بن رہی ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ اگر بارش آگئی تو میں تباہ ہو جاؤں گا مگر اسی وقت زمیندار جس کا کھیت خشک سالی کی و جہ سے تباہ ہورہا ہوتا ہے کہتا ہے کہ اگر بارش نہ ہوئی تو میں برباد ہو جاؤں گا.پس فرمایا کہ چند دن کا فائدہ یا ضرر نسبتی امر ہے.پس کفار کو ظاہری سامانوں پر گھمنڈ نہ کرنا چاہیے.مال رشتہ دار اور حکومتیں ہر اک کے لئے اچھی ہی نہیں ہوتیں.یہ اگر ایک کو بچا لیتی ہیں تو دوسرے کو تباہ کر دیتی ہیں.

Page 38

قوموں کی ترقی اور تنزل کی ایک لطیف مثال اس لئے وہ ان سامانوں کو نہ دیکھیں جو ان کے پاس ہیں بلکہ اپنے دل کی حالت کو دیکھیں اگر دل خراب ہوچکے ہیں تو ظاہری سامان ترقی کا نہیں تنزل کا موجب ہوں گے.یہ ایک اتنا لطیف اور وسیع مضمون ہے کہ اس کے ذریعہ سے قوموں کے تنزل اور ترقی کے اسباب پر ضخیم مجلدات لکھی جاسکتی ہیں.وَ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَ الْمَلٰٓىِٕكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ١ۚ وَ اور کڑک اس کی تعریف کے ساتھ (ساتھ) اس کی پاکیزگی کا اظہار بھی کرتی ہے اور فرشتے بھی اس کے خوف کے يُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيْبُ بِهَا مَنْ يَّشَآءُ وَ هُمْ سبب سے( ایسا ہی کرتے ہیں) اور وہ گرنے والی بجلیاں بھیجتا ہے.پھر جن پر چاہتا ہے انہیں نازل کر تا ہے اور وہ يُجَادِلُوْنَ فِي اللّٰهِ١ۚ وَ هُوَ شَدِيْدُ الْمِحَالِؕ۰۰۱۴ اللہ کے بارہ میں جھگڑ رہے ہیں حالانکہ وہ سخت عذاب دینے والا ہے.حلّ لُغَا ت.یُسَبِّحُ.سَبَّحَ ماضی سے مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے.اور سَبَّحَ اللّہَ کے معنے ہیں نَزَّھَہٗ کہ اللہ کی پاکیزگی کا اظہار کیا اور کبھی سَبَّحَ کے ساتھ ل کا صلہ لا کر بھی اس کو متعدّی بنایا جاتا ہے.(اقرب) اور یُسَبّحُ الرَّعْدُ کے معنے ہوں گے کہ کڑک اللہ کی پاکیزگی کا اظہار کرتی ہے.اَلرَّعْدُ.رَعَدَ کا مصدر ہے اور رَعَدَ السِّحَابُ کے معنے ہیں صَاتَ وَضَجَّ لِلْاِمْطَارِ.بادل برسنے کے لئے گرجا اَلرَّعْدُ کے معنے ہیں صَوْتُ السَّحَابِ بادل کی آواز، کڑک.(اقرب) اَلصَّوَاعِقُ.صَاعِقَۃٌ کی جمع ہے اور صَاعِقَہ کے معنی ہیں اَلْمَوْتُ.موت کُلُّ عَذَابٍ مُھْلِکٍ.ہر مہلک عذاب.صَیْحَۃُ الْعَذَابِ.عذاب کی آواز.نَارٌ تَسْقُطُ مِنَ السَّمَآءِ فِیْ رَعْدٍ شَدِیْدٍ لَا تَـمُرُّ عَلَی شَیْءٍ اِلَّا اَحْرَقَتْہُ.وہ آگ جو بادل سے کڑک کے ساتھ نازل ہوتی ہے اور جس چیز پر گرے اسے جلادیتی ہے.(اقرب) اَلْمِحَالُ.مَاحَلَ کا مصدر ہے اور مَاحَلَہٗ کے معنی ہیں.مَاکَرَہٗ وَکَایَدہٗ.کسی کی تدبیر کے خلاف تدبیر کی.عَادَاہُ.بالمقابل دشمنی کا اظہار کیا.قَاوَاہُ.کسی کے بالمقابل قوت و غلبہ کااظہار کیا.اور اَلْمِحَالُ کے معنی ہیں.اَلْکَیْدُ.تدبیر.رَوْمُ الْاَمرِ بِالْحِیَلِ.حیلوں کے ذریعوں سے کسی کام کے کرنے کا قصد کرنا.اَلتَّدْبِیْرُ.

Page 39

تدبیر.اَلْمَکْرُ.تجویز.اَلْقُدْرَۃُ.طاقت.اَلْجِدَالُ.جھگڑا.اَلْعَذَابُ.عذاب.اَلْعِقَابُ.سزا.اَلْعَدَاوَۃُ.دشمنی.اَلْقُوَّۃُ وَالشِّدَّ ۃُ.طاقت و رعب.اَلْھَلَاکُ.ہلاک ہونا.اَلْاِھْلَاکُ.کسی کو ہلاک کرنا.(اقرب) بعض نے مِحَالٌ کو حَوْلٌ اور حِیْلَۃٌ سے مشتق قرار دیا ہے.(مفردات) پس هُوَ شَدِيْدُ الْمِحَالِ کے معانی ہوں گے کہ اللہ کی تدبیر بڑی سخت ہے.اس کی پوشیدہ تدبیریں کارگر ہوکر رہتی ہیں.اس کی قدرت بھاری ہے.جب وہ بندوں کے حقوق دلواتا ہے تو اس کی سزا سخت ہوتی ہے.جب اس کی طرف سے ہلاکت آتی ہے تو سخت ہوتی ہے.تفسیر.فرمایا تم مسلمانوں کو مصائب اور آفات کا شکار دیکھ کر خوش ہوتے ہو.کہ یہ بجلیاں انہیں تباہ کر دیں گی مگر تم اس میں دھوکا کھارہے ہو.نہ بجلی ہر حالت میں اور ہر شے کے لئے ہلاکت کا موجب ہوتی ہے اور نہ بادل ہر حالت میں اور ہر شئے کے لئے فائدہ کا موجب ہوتا ہے.مصائب مومن کے لئے تباہی کا موجب نہیں ہوتے بلکہ ترقی کا.وہ اس کی چھپی ہوئی طاقتوں کو ابھارنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں وہ اس کے حوصلوں کو بلند کردیتے ہیں.وہ اسے اپنے رب کے اور بھی قریب کردیتے ہیں.آخر کڑک اور بجلی بھی تو خدا تعالیٰ کی مخلوق ہے وہ اس کے مخلص بندوں کی تباہی کا موجب کس طرح ہوسکتی ہے؟ وہ کوئی ایسا کام نہیں کرسکتی جس سے خدا کی ذات پر عیب لگتا ہو.وہ بھی خدا تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے.اگر وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گر کر ان کو تباہ کر دے (نعوذباللہ) تو خدا تعالیٰ کی ذات پر اعتراض آتا ہے پس جس کے ساتھ خدا ہو وہ اس کا تو بھلا ہی کرے گی.اگر گرے گی تو وہ تم پر ہی گرے گی.فرشتے بھی اس کے خوف سے تسبیح کررہے ہیں.یعنی رعد خود تو کوئی چیز نہیں.فرشتے بھی جو پہلا سبب ہیں اور سب اسباب ان کے اشارہ پر نتائج ظاہر کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماتحت ہیں.جس کےساتھ خدا تعالیٰ ہوگا سب سامان اس کے فائدہ کے نتائج پیدا کر یں گے پس جس کے ساتھ خدا تعالیٰ ہوگا دنیا کے سامان بھی خواہ کسی صورت میں ظاہر ہوں آخرکار اس کے فائدے کے نتائج پیدا کریں گے.وَ يُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيْبُ بِهَا مَنْ يَّشَآءُ وَ هُمْ يُجَادِلُوْنَ فِي اللّٰهِ١ۚ وَ هُوَ شَدِيْدُ الْمِحَالِ.یعنی تم کو غور کرنا چاہیے کہ یہ چمکنے والی بجلیاںکن پر گر سکتی ہیں.خدا جو ان کو گرانے والا ہے کیا ان پر گرائے گا جو اس کی تائید میں کھڑے ہوئے ہیں.یا ان پر جو اس کے متعلق جھگڑ رہے ہیں.اور اس کے دین کی مخالفت میں کھڑے ہیں؟ ظاہر ہے کہ وہ انہی پر گرائے گا جو اس کے مخالف ہیں.وَ هُمْ يُجَادِلُوْنَ فِي اللّٰهِ کہہ کر اس بات کو صاف طور سے بتا دیا کہ یہ عام قانون قدرت کا ذکر نہیں ہورہا بلکہ دشمنانِ اسلام اور خدا تعالیٰ کے بارہ میں جھگڑنے والوں کے لئے ایک سخت عذاب کی پیشگوئی ہے.شدید المحال کہہ کر اس طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ اللہ سے جھگڑا کرنا آسان نہیں کیونکہ اس کی

Page 40

تدابیر باریک در باریک اور مضبوط ہوا کرتی ہیں اور پھر ان کے نتائج بھی بہت سخت نکلا کرتے ہیں.لَهٗ دَعْوَةُ الْحَقِّ١ؕ وَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا نہ ٹلنے والا بلاوا اسی کا ہے اور جنہیں وہ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان( کی دعا) کا کوئی جواب نہیں دیتے (ہاں) مگر يَسْتَجِيْبُوْنَ۠ لَهُمْ بِشَيْءٍ اِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ اِلَى الْمَآءِ اس (شخص) کی طرح جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلارہا ہو لیکن وہ (یعنی پانی) اس تک کبھی نہ پہنچے گا اور لِيَبْلُغَ فَاهُ وَ مَا هُوَ بِبَالِغِهٖ١ؕ وَ مَا دُعَآءُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ۰۰۱۵ کافروں کی (چیخ و) پکارضائع ہی جائے گی.حلّ لُغَات.دَعْوَۃٌ.دَعَا کا مصدر ہے اور دَعَا فُلَانًا دَعْوَۃً کے معنے ہیں طَلَبَہٗ لِیَأْکُلَ عِنْدَہٗ.کہ اسے کھانے پر بلایا.پس دَعْوَۃٌ کے معنے ہوں گے ’’بلاوا‘‘.(اقرب) اَلحَقَّ.اَلْحَقُّ.حقَّ کا مصدر ہے.اور حَقَّہٗ حَقًّا کے معنے ہیں غَلَبَہٗ عَلَی الْحَقِّ.حق کی وجہ سے اس پر غالب آیا.وَالْاَمْرَ: اَثْبَتَہٗ وَاَوْجَبَہٗ.کسی امر کو ثابت کیا اور واجب کیا.کَانَ عَلٰی یَقِیْنٍ مِنْہٗ.کسی معاملہ پر یقین سے قائم تھا.الخَبَرَ.وَقَفَ عَلَی حَقِیْقَتِہِ اور حَقَّ الْخَبَرَ کے معنے ہوں گے اس کی حقیقت سے آگاہ ہوا اور اَلْحَقُّ کے معنے ہیں ضِدُّ الْبَاطِلِ سچ.الأَمْرُ الْمَقْضِیُّ فیصلہ شدہ بات.اَلْعَدْلُ.عدل.اَلْمِلْکُ.ملکیت.اَلْمَوْجُودُ الثَّابِتُ.موجود و قائم.اَلْیَقِیْنُ بَعْدَ الشَّکِّ.یقین.اَلْمَوْتُ.موت اَلْحَزْمُ دانائی.(اقرب) پس لَهٗ دَعْوَةُ الْحَقِّ کے معنے ہوں گے (۱)سچائی کی تائید میں اٹھنے والی آواز صرف خدا ہی کی ہوتی ہے.(۲) خدا تعالیٰ ہی کی آواز ضرور غالب ہوکر رہتی ہے.(۳)جو پکارنا فائدہ مند ہوسکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے حضور پکارنا ہے.(۴)وہی پکارے جانے کا مستحق ہے.(۵)تقدیر کا ٹلانا اسی کا کام ہے.یَسْتَجِیْبُوْنَ.اِسْتَجَابَ سے ہے اور اِسْتَجَابَ کے معنے ہیں رَدّلَہُ الْجَوَابَ.اس کو جواب دیا.اور لَایَسْتَجِیْبُوْنَ کے معنے ہوئے وہ جواب نہیں دیتے.(اقرب) ضَلَالٌ ضَلَالٌ ضَلَّ کا مصدر ہے اور ضَلَّ عَنِّیْ کَذَا کے معنے ہیں ضَاعَ.ضائع ہو گیا.فُلَانٌ الْفَرَسَ

Page 41

وَالْبَعِیْرَ.ذَھَبَا عَنْہُ.اونٹ اور گھوڑا اس سے ضائع ہو گئے.(اقرب) اور ضَلَالٌ کے معنے ہوئے ضَیَاعٌ.ضائع ہونا.(لسان) اور مَادُعَاءُ الْکٰفِرِیْنَ اِلَّا فِیْ ضَلَالٍ کے معنے ہوئے کہ کافروں کی چیخ و پکار ضائع ہی جائے گی.تفسیر.لَهٗ دَعْوَةُ الْحَقِّ کے چار معنے جیسا کہ حل لغات میں لکھا گیا ہے اس آیت کے کئی معنی ہیں.(۱)سچائی کی تائید میں اٹھنے والی آواز صرف خداہی کی ہوتی ہے.یعنی عمدہ تعلیم جو سراسر حق ہو.جو غلطی سے پاک ہو.وہ صرف خدا تعالیٰ ہی کی طرف سے آسکتی ہے.انسان کی بنائی ہوئی تعلیم میں غلطیاں اور جھوٹ ہوتے ہیں.اس لئے یہ مت سمجھو کہ تمہاری تعلیمات اس کے مقابلہ میں ٹھہر سکیں گے.اس پاک تعلیم کا مقابلہ جب تمہاری غلطیو ںسے پر تعلیم کے ساتھ ہوگا تو دنیا کو خودبخود اس کی برتری کا یقین ہوجائے گا.اللہ ہی کی آواز پوری ہوکر رہتی ہے (۲) خدا تعالیٰ ہی کی آواز ہے جو ضرور غالب ہوکر رہتی ہے.دنیا کے بادشاہوں کی آوازیں بھی دب جایا کرتی ہیں.بادشاہ ایک مجرم کی سزا کا اعلان کرتا ہے مگر وہ ملک سے بھاگ جاتا ہے یا کسی کی ذلت کا سامان کرتا ہے مگر خود مر جاتا ہے.صرف ایک اللہ کی آواز ہے جو پوری ہوکر رہتی ہے اور کوئی اس میں روک نہیں ڈال سکتا.(۳) پکارنے کا فاعل بندہ کو قرار دیا جائے تو یہ معنے ہوتے ہیں کہ جو پکارنا حق کا موجب ہوسکتا ہے یعنی فائدہ اور کامیابی والا ہوسکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہی پکارنا ہے.یعنی اسی سے عجز کے ساتھ دعائیں مانگنا ہی کامیابی کی کلید ہے.(۴) وہی مستحق ہے سب عبادات کا جو اس کے سوا دوسرے کو پکارتا ہے وہ کسی کا حق کسی کو دیتا ہے اور اس طرح ظالم اور ناشکرگزار بنتا ہے.وَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَسْتَجِيْبُوْنَ۠ لَهُمْ بِشَيْءٍ اِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ اِلَى الْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَ مَا هُوَ بِبَالِغِهٖ١ؕ وَ مَا دُعَآءُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ.بِشَیْءٍ سے بتلایا کہ جھوٹے معبودوں کی طرف سے انہیں ذرہ بھر بھی نفع نہیں پہنچتا.اگر کوئی دعا پوری ہو جاتی ہے تو وہ اتفاق کا نتیجہ ہوتا ہے.ان معبودان باطلہ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا.اِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ.یعنی ان کی پکار اپنے دونوں ہاتھ پھیلانے والے کی طرح ہوتی ہے.ادنیٰ چیز کو اعلیٰ مقام دینے والا اور اعلیٰ کو ادنیٰ دینے والا فوائد سے محروم رہ جاتا ہے اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ جس طرح اعلیٰ چیز کو ادنیٰ مقام دینے والا انسان فوائد سے محروم رہ جاتا ہے اسی طرح ادنیٰ کو اعلیٰ مقام دینے والا بھی اس کے فوائد سے محروم رہ جاتا ہے.کھرے سکہ کو کھوٹا سمجھنے والا بھوکا مرے گا.کیونکہ سکے کو استعمال نہ کرے گا.مگر کھوٹے کو کھرا سمجھنے والا بھی وقت پر تکلیف اٹھائے گا کیونکہ وہ اس کے کام نہ آئے گا.جو خدا تعالیٰ کی

Page 42

صفات سے آگاہ نہیں وہ اس کی رحمتوں سے محروم رہے گا.لیکن جو مخلوقات کو خدا بنائے گا وہ بھی ان مخلوقات کے فائدہ سے محروم رہے گا.مثلاً پانی انسان کے فائدہ کی ایک چیز ہے اور انسان کے کام آنے کے لئے بنایا گیا ہے.اگر کوئی پانی کو انسان کا ہی مقام دے دے اور جس طرح آدمی آدمی کو بلاتاہے ہاتھ پھیلا کر اسے بلانا شروع کردے تو پانی اس کےپاس نہ آئے گا.اور وہ پانی کے فوائد سے محروم رہ جائے گا.اسی طرح جو لوگ مخلوقات کو خدا بناتے ہیں وہ ان فوائد سے محروم رہ جاتے ہیں جو ان مخلوقات میں مخفی ہیں.ستاروں اور دریاؤں کو خدا بنانے والے کب ان پر حکومت کرنے کی جرأت کرسکتے ہیں اور انسانوں کو خدا بنانے والے کب ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں.ایک نبی کو خدا بنانے والا نبی والا فائدہ اٹھاتا نہیں اور خداوالا فائدہ نبی پہنچا نہیں سکتا.پس اس کے اصل فائدہ سے یہ شخص محروم رہ جاتا ہے.ہندوستان کے ترقی کے میدان میں پیچھے رہ جانے کی بڑی وجہ ہندوستان کے ترقی کے میدان میں سب سے پیچھے رہ جانے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے پانی اور آگ کو خدا بنالیا اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گئے.جو ترقیات کے لئے دو بڑے رکن تھے.مگر یوروپین لوگوں نے ان سے کام لیاا ور ترقی کرکے آگے نکل گئے.ہندوؤں کی تو یہاں تک حالت ہے کہ جب دریائے گنگا سے انگریز نہر نکالنے لگے تو انہوں نےشور مچا دیا کہ ہمارے خدا کو کاٹنے لگے.مسلمان بھی اپنے تنزل کے وقت بزرگوں کو خدائی صفات دے کر ان سے دعائیں مانگنے لگے.نتیجہ یہ ہوا کہ عمدہ نمونہ کے طور پر کام آنا جو ان بزرگوں کا اصل فائدہ تھا اس سے محروم ہو گئے.اور دعائیں سننے کی ان وفات یافتہ بزرگوں میں طاقت ہی نہ تھی پس انہیں اعلیٰ مقام دے کر ان کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا.آپ فوائد سے محروم رہ گئے.اس آیت میں بتایا ہے کہ شرک انسانی ترقی میں ایک زبردست روک ہے.اور شرک کی وجہ سے انسان مخلوقات سے وہ فائدہ حاصل نہیں کرسکتا جو خدا تعالیٰ نے ان میں پوشیدہ رکھا ہے.اَلضَّلَالُ کے معنے وَ مَا دُعَآءُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ.ان کی دعا ضائع اس طرح ہوتی ہے کہ وہ اپنے موقع پر نہیں پہنچتی.دعا تو وہ ہے جو خدا تعالیٰ کے پاس جائے.اگر خط یا پیغامبر کسی دوسری جگہ چلا جائے تو اس کا جانا نہ جانا برابر ہوتا ہے.اسی طرح فرمایا کہ کافروں کی دعا بے پتہ رہ جاتی ہے.دعا کی قبولیت کا اصل مقام تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے.یہ لوگ اپنی دعاؤں پر اللہ تعالیٰ کا پتہ لکھتے تو ان کی دعائیں خدا تک ضرور پہنچتیں.اور ان کو جواب آجاتا.مگر ان لوگوں نے تو مخلوقات کا پتہ لکھنا شروع کر دیا.جو دعا کو قبول کرنے کی طاقت نہیں رکھتے.اس لئے ان کی دعا ضائع ہوجاتی ہے اور تدبیریں ناکام رہتی ہیں.تقدیر کا ٹلانا خدا تعالیٰ کے قبضہ میں ہے لَهٗ دَعْوَةُ الْحَقِّ میں یہ بھی بتایا ہے کہ تقدیر کا ٹلانا خدا کے قبضہ میں

Page 43