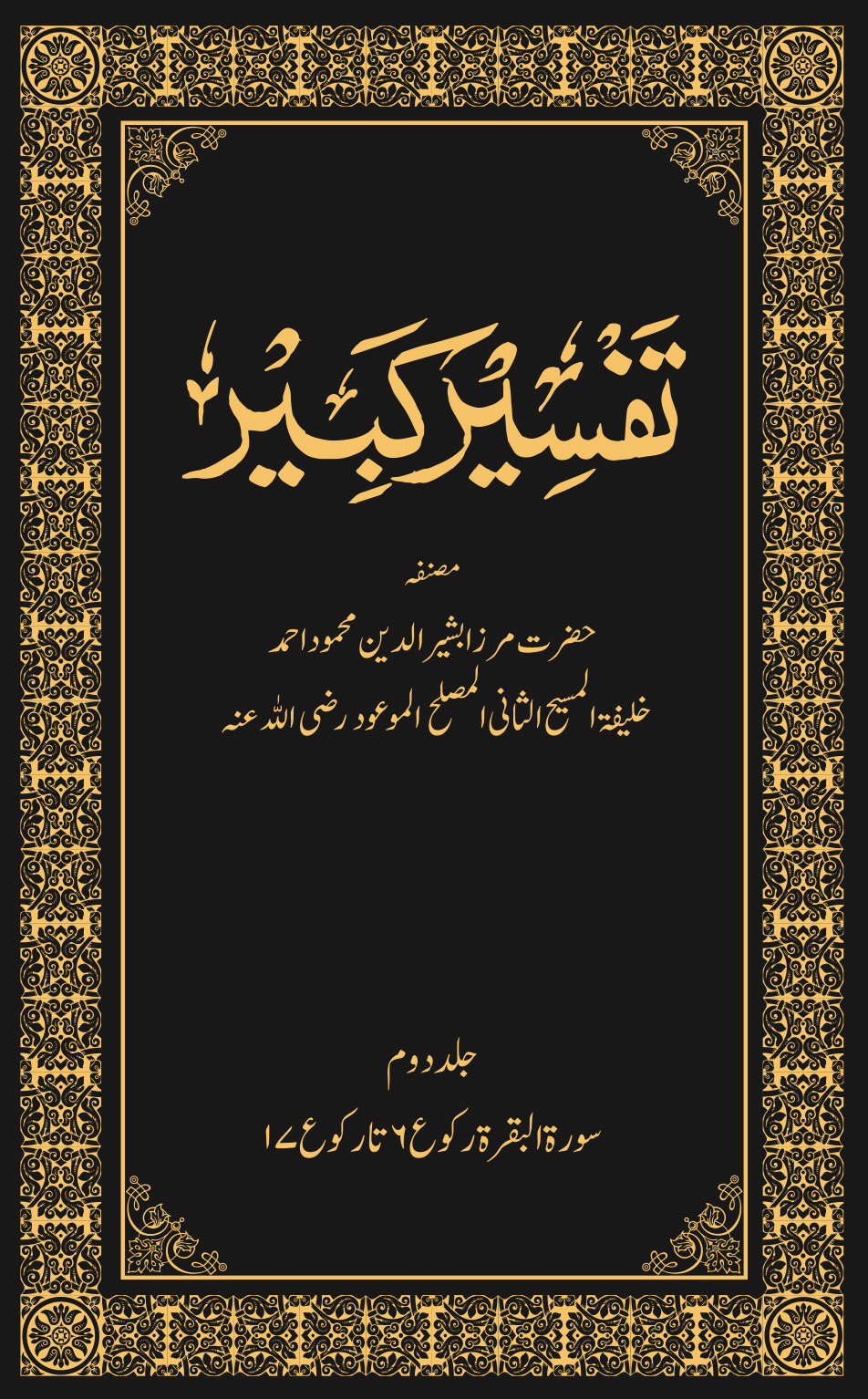

Complete Text of Tafseer-e-Kabeer Volume 2

Content sourced fromAlislam.org

Page 5

يٰبَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْۤ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَ اَنِّيْ اے بنی اسرائیل !میرے اس احسان کو جو میں تم پر کر چکا ہوں یاد کرو اور( اس احسان کو بھی) کہ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ۰۰۴۸ میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی.حَلّ لُغَات.بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ.ا سرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے جو بائبل کے بیان کے مطابق ان کو ان کی بہادری کی وجہ سے خدا تعالیٰ کی طرف سے ملا.تورات میں آتا ہے ’’کہ تیرا نام آگے کو یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہو گا کیونکہ تو نے خدا اور آدمیوں کے ساتھ زور آزمائی کی اور غالب ہوا.‘‘ (پیدائش باب ۳۲ آیت ۲۸) عبرانی کی ُلغت ANALYTICAL HEBREW AND CHALDEC میں لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے لقب کے علاوہ ان کی نسل پر (بھی) یہ لفظ بولا جاتا ہے یعنی کبھی بنی اسرائیل کو خالی اسرائیل بھی کہہ دیتے ہیں.عربی اسرائیل کا عبرانی تلفظ یَسْرَائِیْل ہے اور یہ مرکّب ہے یَسر اور اِیل سے.یَسر کے معنے ہیں جنگجو بہادر سپاہی.اور اِیل کے معنے ہیں خدا.پس یَسْرَائِیْل کے معنے ہوئے خدا کا بہادر سپاہی WARRIOR OR SOLDIER OF GOD.عربی زبان کے لحاظ سے یہ لفظ اِسْر اور اِیْل سے مرکب ہے گو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کلیۃً عبرانی لفظ ہو اور عربی میں مستعار طور پر استعمال ہوتا ہو لیکن عربی زبان اور عبرانی زبان در حقیقت ایک ہی ہیں اور ہماری تحقیق میں عبرانی زبان عربی کی بگڑی ہوئی صورت ہے یورپین مصنّفوں میں سے بھی بعض اس خیال کے ہیں گو اکثر مذہبی تعصب کی وجہ سے ان دونوں زبانوں کو ایک اور زبان کی شاخ ہی قرار دیتے ہیں بلکہ بعض تو عربی کو عبرانی کی شاخ تک قرار دے دیتے ہیں لیکن یہ موقع اس بحث کا نہیں اس موقع کے مناسب حال اس قدر کہنا کافی ہے کہ عربی اور عبرانی کا اشتراک ایک مسلّمہ حقیقت ہے اسے مدِّنظر رکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ لفظ اصل میں عربی ہے اور عبرانی زبان میں اس کی شکل بدل گئی ہے اور ہمزہ نے یاء کی شکل اختیار کر لی ہے.عربی زبان میں اَسَرَالرَّجُلُ کے معنے ہیں قَبَضَ عَلَیْہِ وَ اَخَذَہٗ (اقرب) یعنی فلاں شخص اپنے مدمقابل پر غالب آ گیا اور اسے اپنی گرفت میں لے لیا.ان معنوں کے اعتبار سے اِسْرکے معنے ہوں گے وہ شخص جس کے اندر بہادری اور قوت ہو اور وہ اپنے مدِّمقابل پر غلبہ پا کر اسے اپنی گرفت میں لے لے.اگر عبرانی کے تلفظ اور رسم الخط کو دیکھا جائے تو یَسْر کے معنے ہیں اَللِّیْنُ وَالْاِ نْقِیَادُ (لسان) کسی کی بات کو آسانی سے قبول کر لینا اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا.

Page 6

لفظ اِیْل عربی زبان میں خدا تعالیٰ کے معنوں میں نہیں آتا.ہاں اگر غور کیا جائے تو اس کے حقیقی معنے اللہ تعالیٰ پر ہی صادق آتے ہیں کیونکہ یہ آلَ سے بنا ہے اور آلَ کا اسم فاعل آئِلٌ بنتا ہے اور اِیْل اس سے صفت مُشَبّہ کا صیغہ ہے.آلَ کے معنے ہیں سَاسَ یعنی اس نے نگہداشت کی.چنانچہ کہتے ہیں آلَ الرَّجُلُ اَھْلَہٗ اَیْ سَاسَہُمْ کہ فلاں شخص نے اپنے کنبہ کی پوری نگہداشت کی (اقرب) نیز کہتے ہیں آلَ الْمَلِکُ الرَّعِیَّۃَ کہ بادشاہ نے اپنی رعیّت کی نگرانی رکھی اور رعیّت کے ساتھ تعلق رکھنے والے امور کی تدبیر کی.نیز کہتے ہیں آلَ عَلَی الْقَوْمِ.وَلِیَ کہ وہ قوم پر بادشاہ ہو گیا.پس آئِلٌ کے معنے ہوئے مدبر، حاکم، بادشاہ اور اِیْلٌ کے معنے ہوں گے ایسی ہستی جس کی ذات میں تدبیر امور اور حکومت اور بادشاہت کی صفات پائیداری کے ساتھ پائی جاتی ہیں اور یہ صفات سوائے خدا تعالیٰ کے کسی اور ذات میں نہیں پائی جاتیں.کیونکہ وہی ایک ذات ہے جو ازلی اور ابدی ہے.آلَ کے ایک معنے لوٹنے کے ہیں ان معنوں کے لحاظ سے اِیْل کے معنے ہوں گے کہ وہ ذات جس کے اندر لوٹنے کی صفت پائیداری اور ہمیشگی کے ساتھ پائی جاتی ہے اور یہی معنے بلفظ دیگر تَوَّابٌ کے ہیں.یعنی بار بار رحمت کے ساتھ اپنے بندوں پر لوٹنے والا.الغرض پہلے مادہ کو مدنظر رکھتے ہوئے اسرائیل کے معنے مندرجہ ذیل ہوں گے (۱) ازلی ابدی بادشاہ (یعنی خدا تعالیٰ) کا سخت گرفت رکھنے والا بندہ (۲) ازلی ابدی مُدَ بّرہستی کا سخت گرفت رکھنے والا بندہ (۳) بار بار لوٹنے والے کا (یعنی تَوَّاب خدا کا) بہادر بندہ.دوسرے مادہ یعنی یَسْر کے لحاظ سے اسرائیل کے معنے ہوںگے اللہ تعالیٰ کا پورا مطیع و فرمانبردار اور اس کے اخلاق کو اپنے اندر لینے والا.عبرانی زبان چونکہ عربی سے نکلی ہے اس لئے اگرچہ اسرائیل کا تلفظ عبرانی میں بدل گیا اور اِسْرکو یَسر اور اِیْل کو ایل (نرم زبان سے یعنی زبر اور زیر کے درمیانی تلفظ سے) کر دیا گیا اور عربی زبان جو کہ اپنے اصل معنے کا انکشاف کرتی ہے عبرانی نے اسے محدود کر دیا.کیونکہ عبرانی میں اسرائیل کے معنے صرف خدا کے جنگجو بہادر سپاہی کے ہیں لیکن عربی زبان میں جہاں یہ معنے بھی بالوضاحت پائے جاتے ہیں وہاں ایک اور معنے کی طرف بھی اشارہ ہے کیونکہ یہ لفظ یَسْرسے بھی صفت مشبّہ کا صیغہ بن سکتا ہے اور یہ لفظ اس خاص حالت کی طرف اشارہ کرتا ہے جو انبیاء کی فطرت میں پائی جاتی ہے یعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ کے لئے سرِ تسلیم َخم رکھنا.گویا اسرائیل اس شخص کو کہیں گے جو اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرمانبردار ہو اور اس کے احکام کے ماننے کے لئے ہر وقت اپنے تئیں تیار رکھے.ان معنوں کی تصدیق تاج العروس والے نے بھی کی ہے چنانچہ لکھا ہے کہ مَعْنَاہُ صَفْوَۃُ اللہِ وَقِیْلَ عَبْدُاللہِ کہ

Page 7

اسرائیل کے معنے ہیں اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ کیا ہوا اور اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کے احکام کا فرمانبردار.بعض لوگوں نے اس کے معنے سَرِیُّ اللہِ کے کئے ہیں (تاج) سَرِیٌّ کے معنے عربی زبان میں صاحب شرف و مروت اور فَیّاض کے یا معزز شریف سردار کے ہیں.لیکن HEBREW AND ENGLISH LAXICON OF THE OLD TESTAMENT میں اس بات کی تصریح کر دی گئی ہے کہ یَسْرٌ کے حقیقی معنے سَرِیٌّ کے نہیں ہاں اس سے ملتا جلتا مفہوم ہے (اصل بات یہ ہے کہ یَسْرٌ چونکہ جنگجو بہادر کو کہتے ہیں اور ایسا شخص ہی سردارِ لشکر ہو سکتا ہے جو بہادر اور جنگجو ہو اور عرب لوگ بھی ایسے شخص کو سردار مانتے تھے جو صاحبِ شرف اور مروت اور فیاض ہو اور ایسا شخص ہی جنگوں میں پیشرو ہو سکتا تھا تو گویا ان معنوں کے لحاظ سے یَسْرٌ کے معنے سَرِیٌّ کے مشابہ ہو گئے).اُذْکُرُوْا.امر حاضر جمع کا صیغہ ہے اور ذَکَرَ الشَّیْ ءَ (یَذْکُرُ ذِکْرًا وَتَذْ کَارًا) کے معنے ہیں حَفِظَہٗ فِیْ ذِھْنِہٖکسی چیز کو اپنے ذہن میں یاد کر لیا اور جب ذَکَرَ الشَّیْءَ بِلِسَانِہٖ کہیں تو معنے ہوں گے قَالَ فِیْہِ شَیْئًا کہ اس نے کسی بات کے متعلق اپنی زبان سے کچھ کہا.اور ذَکَرَ لِفُلَانٍ حَدِیْثًا کے معنے ہیں قَالَہٗ لَہٗ کوئی بات بیان کی جب ذَکَرَ مَا کَانَ قَدْنَسِیَ کا فقرہ بولیں تو اس کے معنے ہوںگے فَطَنَ بِہٖ کسی بھولی ہوئی بات کی یاد تازہ ہو گئی.(اقرب) امام راغب لکھتے ہیں اَلذِّکْرُ تَارَۃً یُقَالُ وَیُرَادُ بِہٖ ھَیْئَۃٌ لِلنَّفْسِ بِھَا یُمْکِنُ لِلْاِنْسَانِ اَنْ یَّحْفَظَ مَا یَقْتَنِیْہِ مِنَ الْمَعْرِفَۃِ کہ ذکر کا لفظ بول کر کبھی نفس کی وہ ہیئت مراد لی جاتی ہے جس کے ذریعہ سے انسان کے لئے ممکن ہوتا ہے کہ وہ معلوم شدہ باتوں کو یاد رکھ سکے وَھُوَ کَا لْحِفْظِ اِلَّا اَنَّ الْحِفْظَ یُقَالُ اِعْتِبَارًا بِــاِحْرَازِہٖ وَالذِّکْرُ یُقَالُ اِعْتَبَارًا بِـاِسْتِحْضَارِہٖ.اور ان مذکورہ بالا معنوں میں ذکر کا لفظ حفظ کے لفظ کے ہم معنی ہے ہاں حفظ اور ذکر ہر دو کے مفہوم میں تھوڑا سا امتیاز ہے حفظ کسی شخص کے یاد کرنے پر اس وقت بولیں گے جب وہ ذہن میں بعض باتوں کو جمع کرتا چلا جائے اور ذکر اس کے اس طور پر یاد رکھنے کو کہیں گے کہ اس کو وہ باتیں ُمستحضر رہیں اور جب چاہے انہیں استعمال کر لے وَتَارَۃً یُقَالُ لِحَضُوْرِ الشَّیْ ءِ الْقَلْبَ اَوِالْقَوْلَ اور کبھی دل میں کسی امر کا خیال لانے یا زبان پر کسی بات کے لانے کا نام ذکر رکھا جاتا ہے وَلِذٰ لِکَ قِیْلَ اَلذِّکْرُ ذِکْرَانِ ذِکْرٌ بِالْقَلْبِ وَ ذِکْرٌ بِاللِّسَانِ اسی لئے کہتے ہیں کہ ذکر د۲و طرح ہوتا ہے (۱) قلبی ذکر (۲) زبانی ذکر.وَکُلُّ وَاحِدٍ مِّنْھُمَا ضَرْبَانِ ذِکْرٌ عَنْ نِسْیَانٍ وَ ذِکْرٌ لَاعَنْ نِسْیَانٍ بَلْ عَنْ اِدَامَۃِ الْحِفْظِ کہ خواہ قلبی ذکر ہو یا قولی ہر د۲و کی د۲و د۲و قسمیں ہیں.(۱) بھول جانے کے بعد کسی بات کا یاد کرنا (۲) یا بغیر بھولنے کے یاد رکھنا (مفردات) پس اُذْکُرُوْا

Page 8

کے معنے ہوں گے.تم یاد کرو.نِعْمَتِی.اَلنِّعْمَۃُ کے معنے ہیں(۱) اَلصَّنِیْعَۃُ وَالْمِنَّۃُ احسان.(۲) مَا اُنْعِمَ بِہٖ عَلَیْکَ مِنْ رِّزْقٍ وَ مَالٍ وَغَیْرِہٖ.وہ مال یا رزق یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز جو بطور انعام ملے.(۳) اَلْمَسَرَّۃُ.خوشی.(۴) اَلْیَدُ الْبَیْضَاءُ الصَّالِحَۃُ ایسا احسان جس میں کوئی کدورت او رکمی نہ ہو.وَفِی الْکُلِّیَاتِ اَلنِّعْمَۃُ فِی اَصْلِ وَضْعِھَا ’’اَلْحَالَۃُ الَّتِیْ یَسْتَلِذُّ بِھَا الْاِنْسَانُ‘‘ وَھٰذَا مَبْنِیٌّ عَلٰی مَا اشْتَھَرَ عِنْدَ ھُمْ مِنْ اَنَّ النِّعْمَۃَ بِالْکَسْرِ لِلْحَالَۃِ وَ بِالْفَتْحِ لِلْمَرَّۃِ.اور کلّیاتِ اَبی البقاء میں یوں لکھا ہے کہ نعمت اصل وضع کے لحاظ سے اس حالت کو کہتے ہیں جس سے انسان لذّت اُٹھاتا ہے اور یہ اس بناء پر ہے کہ حالت بیان کرنے کے لئے عربی زبان میں فِعْلَۃٌ اور کسی کام کے ایک ہونے کا اظہار کرنے کے لئے فَعْلَۃٌ کا وزن لاتے ہیں اور نِعْمَۃٌ ن کی زیر سے چونکہ فِعْلَۃٌ کے وزن پر ہے اس لئے اس میں نعمت والی حالت کے معنے پائے جاتے ہیں.وَنِعْمَۃُ اللّٰہِ.مَا اَعْطَاہُ اللّٰہُ لِلْعَبْدِ مِـمَّا لَایَتَمَنّٰی غَیْرَہٗ اَنْ یُّعْطِیَہٗ اِیَّاہُ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اپنے بندے پر وہ احسان ہے جس کے بعد بندہ اس کے متعلق کسی اور سے خواہش نہیں رکھتا.اس کی جمع اَنْعُمٌ اور نِعَمٌ آتی ہے اور جب فُـلَانٌ وَاسِعُ النِّعْمَۃِ کہیں تو اس کے معنے ہوں گے وَاسِعُ الْمَالِ یعنی فلاں مالدار ہے.(اقرب) اَنْعَمْتُ عَلَیْکُمْ.اَنْعَمْتُ اَنْعَمَ سے واحد متکلّم کا صیغہ ہے.اَنْعَمْتَ.اِنْعَامٌ سے ہے.انعام کے معنی فضل کرنے اور زیادہ کے ہیں.(اقرب) یہ لفظ ہمیشہ اسی وقت استعمال کیا جاتا ہے جبکہ منعم علیہ یعنی جس پر احسان ہوا ہو عقل والی ہستی ہو.(مفردات) غیرذوی العقول کی نسبت مثلاً گھوڑے بیل کی نسبت کبھی نہیں کہیں گے کہ فلاں شخص نے اس گھوڑے یا بیل پر انعام کیا ہاں یہ کہیں گے کہ فلاں انسان پر انعام کیا.فَضَّلْتُکُمْ.فَضَّلْتُ فَضَّلَ سے واحد متکلّم کا صیغہ ہے اور فَضَّلَہٗ عَلٰی غَیْرِہٖ کے معنے ہیں.جَعَلَ لَہٗ مَزِیَّۃً عَلَیْہِ وَ حَکَمَ لَہٗ بِالْفَضْلِ دوسرے کے مقابل پر ا س کو خوبی کے اعتبار سے عمدہ قرار دیا.اور خوبیوں کی بنا پر اسے دوسروں سے افضل قرار دیا.نیز فَضَّلَہٗ کے معنے ہیں صَیَّرَہٗ اَفْضَلَ مِنْہُ اسے دوسروں کے مقابل ممتاز اور افضل قرار دیا (اقرب)پس فَضَّلْتُکُمْ کے معنے ہوںگے مَیں نے تم کو فضیلت دی اور دوسروں سے ممتاز بنا دیا.اَلْعٰلَمیْن.عَالَمٌ کی جمع ہے اور مخلوق کی ہر صنف اور قسم عَالَم کہلاتی ہے.(مفردات امام راغب) اور عَالَمُوْنَ یا عَالَمِیْنَ کے سوا اس کی جمع عَلَالِمْ یا عَوَالِمْ بھی آتی ہے اور غیر ذوی العقول کی صفات میں سے ون

Page 9

یا یان سے صرف عَالَم یا یَاسَم دو لفظوں کی جمع بنتی ہے.اور عَالَم مخلوق کو اس لئے کہتے ہیں.کہ اس سے خالق کا پتہ لگتا ہے (اقرب) بعض مفسرین نے کہا ہے کہ عَالَم کی جمع عالَمُوْنَ یا عَالَمِیْنَتب بنائی جاتی ہے جبکہ ذوی العقول کا ذکر ہو.مثلاً انسان، فرشتے وغیرہ.مگر یہ قاعدہ لغت کے بھی خلاف ہے.اور قرآن کریم کے محاورہ کے بھی خلاف.لغت کا حوالہ اوپر گزر چکا ہے.قرآن کریم کی یہ آیت اس پر شاہد ہے.قَالَ فِرْعَوْنُ وَ مَا رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ.قَالَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا١ؕ اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ.قَالَ لِمَنْ حَوْلَهٗۤ اَلَا تَسْتَمِعُوْن قَالَ رَبُّكُمْ وَ رَبُّ اٰبَآىِٕكُمُ الْاَوَّلِيْنَ.قَالَ اِنَّ رَسُوْلَكُمُ الَّذِيْۤ اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ لَمَجْنُوْنٌ.قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ مَا بَيْنَهُمَا١ؕ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ.(الشعر اء:۲۴تا۲۹) اس آیت میں عَالَمِین میں انسانوں کے سوا آسمان زمین اور ان کے درمیان کی سب اشیاء اور مغرب اور مشرق اور ان کے درمیان کی سب اشیاء کو عالمین میں شامل بتایا گیا ہے.اسی طرح سورۃ حٰمٓ سجدة میں ہے.قُلْ اَىِٕنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِيْ خَلَقَ الْاَرْضَ فِيْ يَوْمَيْنِ وَ تَجْعَلُوْنَ لَهٗۤ اَنْدَادًا١ؕ ذٰلِكَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ.جَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَ بٰرَكَ فِيْهَا وَ قَدَّرَ فِيْهَاۤ اَقْوَاتَهَا فِيْۤ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ١ؕ سَوَآءً لِّلسَّآىِٕلِيْنَ.(حٰمٓ سجدة:۱۰،۱۱) اس آیت میں بھی زمین اور پہاڑوں وغیرہ کو عالمین میں شامل کیا گیا ہے.اَلْعَالَمِیْنَ کی تشریح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نزدیک حضرت مسیح موعودؑ بھی تحریر فرماتے ہیں.اِنَّ الْعَالَمِیْنَ عِبَارَۃٌ عَنْ کُلِّ مَوْجُوْدٍ سِوَی اللّٰہِ … سَوَاءً کَانَ مِنْ عَالَمِ الْاَرْوَاحِ اَوْمِنْ عَالَمِ الْاَجْسَاِم… اَوْ کَالْشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَغَیْرِ ھِمَا مِنَ الْاَجْرامِ (اعجاز المسیح روحانی خزائن جلد۱۸صفحہ ۱۳۹،۱۴۰) یعنی عالم سے مراد جاندار اور غیر جاندار سب اشیاء ہیں.اسی طرح سورج ،چاند وغیرہ کی قسم کے اجرام فلکی.غرض سب جاندار یا غیر جاندار اس میں شامل ہیں.جو صرف ذوی العقول کے لئے اسے قرار دیتے ہیں وہ وَ مَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ (قلم :۵۳) کی آیت سے استدلال کرتے ہیں مگر یہ استدلال درست نہیں.کیونکہ جب اس کا استعمال غیر ذوی العقول کے لئے قرآن کریم میں موجود ہے تو اس آیت کے متعلق صرف یہ کہا جائے گا کہ عام لفظ خاص معنوں میں استعمال ہوا ہے چنانچہ قرآن کریم میں یہی لفظ اس سے بھی خاص معنوں میں استعمال ہوا ہے فرماتا ہے وَ اَنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ(البقرہ :۴۸) اے یہود ہم نے تم کو سب جہانوں پر فضیلت دی ہے حالانکہ مراد صرف اپنے زمانہ کے لوگ ہیں نہ کہ ہر زمانہ کے لوگ.کیونکہ خیر الامم مسلمانوں کو کہا گیا ہے.پس خاص معنوں کا استعمال جبکہ عام معنوں میں یہ لفظ استعمال ہو چکا ہے اس کے معنوں کو محدود نہیں کرتا.اور حق یہی ہے کہ عَالَمِیْن میں ہر قسم کی مخلوق شامل ہے.خواہ جاندار

Page 10

ہو یا غیرجاندار.تفسیر.آیت ھٰذا میں بنی اسرائیل کو آخری کلام پر ایمان لانے کی طرف مزید توجہ کا مبذول کرانا اس آیت میں ایک اور ذریعہ سے بنی اسرائیل کو خدا تعالیٰ کے آخری کلام پر ایمان لانے کی طرف توجہ دلائی ہے پچھلے رکوع میں تو انہیں اس طرف متوجہ کیا تھا کہ خدا تعالیٰ سے تم نے ایک عہد کیا تھا خدا تعالیٰ نے اس عہد کے متعلق اپنی ذمہ واری پوری کر دی لیکن تم نے اپنی ذمہ واری پوری نہیں کی اس لئے خدا تعالیٰ کے فضل سے محروم رہ گئے.اب پھر ایک نیا کلام تمہاری کتب کی دی ہوئی خبروں کے مطابق نازل ہوا ہے اس پر ایمان لے آئو تو نئے سرے سے تم پر خدا تعالیٰ کے فضل نازل ہونے لگیں گے.اب اس امر کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ محسن کی محبت تو شریفوں کا خاصہ ہے.خدا تعالیٰ کے تم پر بیحد احسان ہیں تمہاری قوم کو ادنیٰ حالت سے اٹھا کر اس نے ایسی ترقی دی کہ دنیا کی بہترین قوموں میں سے بنا دیا پھر کیوں اس کے احسان کی قدر نہیں کرتے اور اس کے پیغام کو ردّ کرتے ہو.احسان کی قدر کرو اور اپنے محسن سے منہ نہ موڑو.آیت وَ اَنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَسے مراد ساری قومیں نہیں اَنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ سے یہ مراد نہیں کہ اگلی پچھلی سب قوموںپر فضیلت دی بلکہ یہ مراد ہے کہ اپنے زمانہ کے لوگوں پر فضیلت دی.قرآن شریف میں اُمّت محمدیہؐ کی نسبت فرمایا ہے کہ یہ تمام امتوں سے بڑھ کر ہے جیسا کہ فرمایا.كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ (آل عمران :۱۱۱) اور فرمایا.وَ كَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا (البقرة :۱۴۴) یہ امر کہ عَلَى الْعٰلَمِیْنَ سے مراد اسی زمانہ کے لوگ ہیںقرآن شریف کی اس آیت سے خوب کھل جاتا ہے.اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰۤى اٰدَمَ وَ نُوْحًا وَّ اٰلَ اِبْرٰهِيْمَ وَ اٰلَ عِمْرٰنَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ (آل عمران :۳۴)اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ عَالَمِیْنَ سے مراد اپنے اپنے زمانہ کے لوگ ہیں جن کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہے جن انبیاء اور لوگوں کا ذکر ہے وہ مختلف زمانوں میں گزرے ہیں اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان میں سے ہر ایک تمام زمانوں کے لوگوں پر فضیلت رکھتا تھا.کیونکہ اگر آدم ؑ تمام زمانوں کے لوگوں پر فضیلت رکھتے تھے تو اس سے یہ نتیجہ نکلے گا کہ نوح ؑ پر اور دوسرے بزرگوں پر بھی جن کا اس آیت کریمہ میں ذکر ہے ان کو فضیلت حاصل تھی.اس صورت میں ان دوسرے بزرگوں کی نسبت کس طرح کہا جا سکتا ہے کہ ان کو تمام زمانوں کے لوگوں پر فضیلت دی تھی.عالم سے مراد اردگرد یا خاص زمانہ کے لوگ پس بلاشبہ عَالَمِیْنَ سے مراد خاص زمانہ کے لوگ ہیں.ان آیات کے علاوہ ایک اور آیت بھی عَالَمٌ کے معنوں پر روشنی ڈالتی ہے.سورۂ حجر ع۵ میں حضرت لوط کے ذکر میں

Page 11

آتا ہے کہ جب وہ چند مہمانوں کو اپنے گھر لے آئے تو شہروالوں نے ان سے کہا اَوَ لَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ (الحجر:۷۱) کیا ہم نے تجھے غیرقوموں کے لوگوں کو شہر میں لانے سے منع نہیں کیا تھا اس جگہ عَالَمِیْنَ سے مراد اردگرد کے لوگ ہیں نہ کہ اگلی پچھلی نسلوں کے آدمی.پس معلوم ہوا کہ قرآن کریم میں جہاں عَالَمِیْنَ کا لفظ استعمال ہوا ہے ضروری نہیں کہ اپنے وسیع معنوں میں استعمال ہوا ہو.بلکہ اس کے معنی اردگرد کے لوگ یا اسی زمانہ کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں.اور یہی دونوں معنے آیت زیرتفسیر میں مراد ہیں.بنی اسرائیل کو عالمین پر فضیلت بخشے جانے سے مراد روحانیات کے سب میدانوں میں فضیلت بخشے جانا ہے اس آیت میں فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ فرمایا ہے اَلنّاس نہیں فرمایا.اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ بنی اسرائیل کی فضیلت کئی رنگ میں تھی.عَالَم کے معنے جیسا کہ سورۃفاتحہ( آیت نمبر ۲)کی تفسیرمیں بتایا جا چکا ہے اس گروہ یا قسم کے ہیں جو خدا تعالیٰ کے لئے بطور نشان ہوتا ہے پس عَالَمِیْنَ کا لفظ مختلف قسم کی خصوصیات رکھنے والے گروہوں کی طرف اشارہ کرتا ہے اور مراد یہ ہے کہ ہر قسم کے روحانی علوم میں تم کو ترقی ملی تھی.اگر اَلنَّاس ہوتا تو ایک قسم کی ترقی ہی اس سے سمجھی جا سکتی تھی مگر عَالَمِیْنَ کے لفظ سے اس طرف اشارہ ہے کہ روحانیت کے سب میدانوں میں انہیں فضیلت بخشی گئی.کیا بلحاظ شریعت کے ،کیا بلحاظ روحانیت کے ،کیا بلحاظ اخلاقِ فاضلہ کے.غرض ہر قسم کے صاحب کمال لوگ ان میں پیدا ہوئے.جو اس زمانہ کے یا اردگرد کی قوموں کے دوسرے صاحبِ کمال لوگوں پر فضیلت رکھتے تھے.وَ اتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَّ لَا يُقْبَلُ اور اس دن سے ڈرو کہ (جس دن) کوئی شخص کسی دوسرے شخص کا قائم مقام نہ بن سکے گا اور نہ اس کی طرف سے کوئی مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّ لَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ۰۰۴۹ سفارش منظور کی جاوے گی اور نہ اس سے (کسی قسم کا) معاوضہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جاوے گی.حَلّ لُغَات.اِتَّقُوْا.اِتَّقُوْا امر مخاطب کا جمع کا صیغہ ہے.اَلْمُتَّقِیْنَ.اَلْمُتَّقِیْنَ متقی کی جمع ہے جو اِتَّقٰی کا اسم فاعل ہے.اِتِّقَاءٌ وَقٰی سے بابِ اِفْتِعال کامصدر ہے.وَقٰی کے معنے ہیں بچایا، حفاظت کی اور اِ تَّقٰی کے معنے ہیں.بچا.اپنی حفاظت کی (اقرب) مگر اس لفظ کا

Page 12

استعمال دینی کتب کے محاورہ میں معصیت اور بُری اشیاء سے بچنے کے ہیں اور خالی ڈر کے معنو ںمیں یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا.وَقَایَۃٌ کے معنی ڈھال یا اس ذریعہ کے ہیں جس سے انسان ا پنے بچائو کا سامان کرتا ہے بعض نے کہا ہے کہ اتقاء جب اللہ تعالیٰ کے لئے آئے تو انہی معنوں میں آتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنی نجات کے لئے بطور ڈھال بنا لیا.لفظ تقویٰ کا استعمال قران مجید میں اور اس کے معنے قرآن کریم میں تقویٰ کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کے بارہ میں حضرت ابوہریرہؓ سے کسی نے پوچھا تو انہوںنے جواب دیا کہ کانٹوں والی جگہ پر سے گزرو تو کیا کرتے ہو ،اس نے کہا یا اس سے پہلو بچا کر چلا جاتا ہوں یا اس سے پیچھے رہ جاتا ہوں یا آگے نکل جاتا ہوں.انہوں نے کہا کہ بس اسی کا نام تقویٰ ہے یعنی انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے مقام پر کھڑا نہ ہو اور ہر طرح اس جگہ سے بچنے کی کوشش کرے ایک شاعر (ابن المعتز) نے ان معنوں کو لطیف اشعار میں نظم کر دیا ہے وہ کہتے ہیں.؎ خَلِّ الذُّ نُوْبَ صَغِیْرَھَاوَ کَبِیْرَھَا ذَاکَ التُّقٰی وَاصْنَعْ کَمَاشٍ فَـوْقَ اَرْ ضِ الشَّوْکِ یَحْذَرُمَایَرٰی لَا تَحْقِرَنَّ صَغِیْرَۃً اِنَّ الْجِبَالَ مِنَ الْحَصٰی (ابن کثیر سورۃ بقرۃ زیر آیت ھٰذا) یعنی گناہوں کو چھوڑ دے خواہ وہ چھوٹے ہوں یا بڑے یہ تقویٰ ہے اور تو اُس طریق کو اختیار کر جو کانٹوں والی زمین پر چلنے والا اختیار کرتا ہے یعنی وہ کانٹوں سے خوب بچتا ہے اور تو چھوٹے گناہ کو حقیر نہ سمجھ کیونکہ پہاڑ کنکروں سے ہی بنے ہوئے ہوتے ہیں.یَوْمًا.یَوْم.اس کے معنے مطلق وقت کے ہوتے ہیں قرآن کریم میں ہے.اِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ (الحج:۴۸) خدا تعالیٰ کا بعض دن ہزار سال کا ہوتا ہے.ایک شاعر کہتا ہے.ع یَوْمَاہُ یَوْمُ نِدًی وَیَوْمَ طَعَانٍ میرے ممدوح پر دو ہی قسم کے وقت آتے ہیں.یا ِتو وہ سخاوت میں مشغول ہوتا ہے یا دشمنو ںکو قتل کرنے میں.اسی طرح عرب کہتے ہیں.یَوْمَاہُ یَوْمُ نُعْمٍ وَیَوْمُ بُؤْسٍ اَیْ اَلدَّھْرُ.یعنی زمانہ دو حال سے خالی نہیں یا تو انسان کے لئے نعمتیں لاتا ہے یا تکالیف لاتا ہے.(لسان العرب) اسی طرح سیبویہ کا قول ہے کہ عرب کہتے ہیں.اَنَا الْیَوْمَ اَفْعَلُ کَذَا لَا یُرِیْدُوْنَ یَوْمًا بِعَیْنِہٖ وَلٰـکِنَّھُمْ

Page 13

یُرِیْدُوْنَ الْوَقْتَ الْحَاضِرَ (لسان العرب) یعنی جب کہتے ہیں کہ میں آج کے دن اس اس طرح کروں گا.تو اس سے مراد چوبیس گھنٹہ والا دن نہیں ہوتا.بلکہ اس سے مراد صرف موجودہ وقت ہوتا ہے.اسی طرح اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ جو قرآن کریم میں آتا ہے.اس سے بھی مُراد معروف دن نہیں بلکہ زمانہ اور وقت مراد ہے.(لسان العرب) پھر لکھا ہے وَقَدْ یُرَادُ بِالْیَوْمِ اَلْوَقْتُ مُطْلَقًا وَمِنْہُ الحَدِیْثُ تِلْکَ اَیَّامُ الْھَرَجِ اَیْ وَقْتُہٗ (لسان العرب) یعنی کبھی یوم سے مطلق وقت مراد ہوتا ہے جیسے حدیث میں ہے کہ یہ دن فتنہ اور لڑائی کے دن ہیں.مراد یہ کہ یہ فتنہ اور لڑائی کا زمانہ ہے.لَا تَجْزیْ.جَزٰی سے مضارع منفی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے اور اَلْجَزَاءُ (جو جَزٰی کا مصدر ہے) کے معنے ہیں اَلْمُکَافَأَۃُ عَلَی الشَّیْ ءِ کسی بات پر کسی کو کوئی بدلہ دینا اور جب کہیں کہ جَزَی الشَّیْ ءُ تواس کے معنی ہوں گے کَفٰی ایک چیز دوسری چیز کی ساری باتوں میں قائم مقام ہو گئی اور پہلی چیز سے استغناء حاصل ہو گیا (قاموس) نیز کہتے ہیں جَزَیْتُ فُـلَا نًا حَقَّہٗ اور مطلب یہ ہوتا ہے قَضَیْتُہٗ کہ میں نے اس کے حق کو پورا کر دیا (لسان) وَتَاْتِیْ جَزٰی بِمَعنٰی اَغْنٰی اور جَزٰی کے معنے بعض اوقات اَغْنٰی کے ہوتے ہیں یعنی کوئی چیز دوسری چیز کے قائم مقام ہو گئی (لسان) پس لَاتَجْزِیْ نَفْسٌ کے معنے ہوں گے (۱) کوئی نفس قائمقام نہیں بن سکے گا.(۲) کوئی شخص حقوق کو پورا نہیں کر سکے گا.نَفْسٌ.اَلنَّفْسُ کے معنے ہیں (۱) اَلرُّوْحُ.رُوح.(۲)اَلْجِسْمُ جسم.(۳) وَیُرَادُ بالنَّفْسِ اَلشَّخْصُ وَالْاِنْسَانُ بِجُمْلَتِہٖ بعض اوقات نفس کا لفظ بول کر رُوح اور جسم کا مجموعہ انسان اور اس کا خاص تشخص مراد لیاجاتا ہے.(۴) اَلْعَظْمَۃُ.عظمت (۵) اَلْعِزَّۃُ عزت.(۶) اَلْھِمَّۃُ ہمت.(۷) اَ لْاِرَادَۃُ.ارادہ(۸) اَلرَّأْیُ رائے.(اقرب) شَفَاعَۃٌ.شَفَعَ کا مصدر ہے.شَفَعَ کا دوسرا مصدر اَلشَّفْعُ ہے.اور أَلشَّفْعُ کے معنی ہیں ضَمُّ الشَّیْءِ اِلٰی مِثْلِہٖ ایک چیز کے ساتھ اس جیسی دوسری چیز ملا کر ان دونوں کو جمع کر دینا.اور اَلشَّفَاعَۃُ کے معنے ہیں اَلِانْضِمَامُ اِلٰی اٰخَرَ نَاصِرً ا لَّـہٗ وَ سَائِـلًاعَنْہُ کسی شخص کا کسی شخص کے ساتھ اس کی مدد کرنے کی خاطر مل جانا اور اس سے حق کا مطالبہ کرنے والے سے التجا کرنا کہ قصور وار کے قصور کو معاف کر دے.وَ اَکْثَرُ مَا یُسْتَعْمَلُ فِیْ اِنْضِمَامِ مَنْ ھُوَ اَعْلٰی حُرْمَۃً وَ مَرْتَبَۃً اِلٰی مَنْ ھُوَ اَدْنٰی اور شفاعت کے لفظ کا اکثر استعمال ایسے دو اشخاص کے ملنے پر ہوتا ہے جن میں سے ایک عزت و رتبہ کے لحاظ سے اعلیٰ مقام رکھتا ہو اور دوسرا ادنیٰ.اور عزّت و رتبہ رکھنے والا

Page 14

والا شخص ادنیٰ شخص سے اس کی مدد کی خاطر مل جائے.( مفردات) اقرب الموارد میں ہے کہ جب شَفَعَ کا لفظ کسی عدد کے لئے یا نماز کے لئے استعمال کریں تو اس کے معنے ہوتے ہیں صَبَّرَہٗ شَفْعًا اَیْ زَوْجًا اَیْ اَضَافَ اِلَی الْوَاحِدِ ثَانِیًا وَاِلَی الرَّکْعَۃِ اُخْرٰی ایک عدد کے ساتھ دوسرا عدد ملا دیا اور ایک کو دو کر دیا یا ایک رکعت کے ساتھ دوسری رکعت ملا کر ان کو دو رکعت بنا دیا.چنانچہ جب یہ کہیں کہ کَانَ وِتْرًا فَشَفَعَہٗ بِآخَرَ تو اس کے معنے ہوتے ہیں قَرَنَہٗ بِہٖ وہ اکیلا تھا اس کے ساتھ ایک اور ساتھی ملا دیا اور اس کو جوڑا کر دیا اور جب شُفِعَ لِیَ الْاَشخَاصُ بصیغہ مجہول کہیں تو اس کے معنے ہوتے ہیں اَرَی الشَّخْصَ شَخْصَیْنِ لِضُعْفِ بَصَرِیْ بینائی کی کمزوری کی وجہ سے مجھے ایک شخص کی جگہ دو اشخاص نظر آتے ہیں نیز جب شَفَعَ لَہٗ اَوْ فِیْہِ اِلٰی فُـلَانٍ شَفَاعَۃًکہیں تو اس کے معنی ہوں گے طَلَبَ اَنْ یُّعَاوِنَہٗ اس سے خواہش کی کہ وہ اس کی کسی معاملہ میں مدد کرے اور جب شَفَعَ لِفُـلَانٍ فِی الْمَطْلَبِ کا فقرہ بولیں تو اس وقت یہ مراد ہو گی کہ سَعٰی اس نے کسی مقصد اور ارادہ کو پورا کرنے کے لئے کوشش کی اور جب شَفَعَ لِیْ بِالْعَدَاوَۃِ کا فقرہ بولیں تو معنے ہوںگے اَعَانَ عَلَیَّ اس نے میرے خلاف مدد دی (اقرب) أَلشَّفَاعَۃُ کے معنے کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اَلشَّفَاعَۃُ :.اَلسُّؤَالُ فِی التَّجَاوُزِعَنِ الذُّنُوْبِ مِنَ الَّذِیْ وَ قَعَتِ الْجِنَایَۃُ فِی حَقِّہٖ کہ شفاعت کے معنے ہیں کہ جس کے حق میں کسی سے قصور اور غلطیاں سرزد ہوئی ہوں اس سے یہ خواہش اور سوال کرنا کہ وہ قصور وار سے اس کی غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر کرے.وَ قِیْلَ لَا تُسْتَعْمَلُ اِلَّا بِضَمِّ النَّاجِیْ اِلٰی نَفْسِہٖ مَنْ خَافَ مِنْ سَطْوَۃِ الْغَیْرِکہ بعض کے نزدیک شفاعت کا لفظ اسی وقت بولا جاتا ہے جب کوئی ایسا شخص جو خود نجات یافتہ ہو کسی ایسے شخص کی تائید پر کھڑا ہو جائے جو دوسرے کی سزا سے خائف ہو.(اقرب) عَدْلٌ.اَلْعَدْلُ ضِدُّالْجَوْرِ.عدل کا لفظ جَوْر یعنی ظلم کے بالمقابل بولا جاتا ہے یعنی اس کے معنے انصاف کے ہیں نیز اس کے معنے ہیں(۱) اَلْمِثْلُ مثل.(۲) اَلنَّظِیْرُ نظیر.(۳)اَلْجَزَاءُ بدلہ معاوضہ.(۴)اَلْفِدَاءُ فدیہ.(۵) اَلنَّافِلَۃُ عطیہ یا فرض سے زائد بات.( اقرب) تفسیر.آیت وَاتَّقُوْا … الخ میں بنی اسرائیل کے بعض غلط خیالات کا ردّ اس آیت میں بنی اسرائیل کے بعض ایسے خیالات کو ردّ کیا گیا ہے جو ان کو بدیوں پر دلیر کرتے تھے اور نیکیوں سے محروم کرتے تھے بنی اسرائیل کے مختلف گروہوں کے غلط خیال اس بارہ میں یہ تھے (۱) ان کے گناہوں کا بار کوئی دوسرا وجود اُٹھالے گا(۲) ان کے بزرگ ان کی شفاعت کر کے انہیں بچا لیں گے (۳) ان کو بعض نیکیاں حاصل

Page 15

ہیں جو ان کے گناہوں سے بہر حال زیادہ رہیں گی اور گناہوں کا بدلہ دے کر بھی وہ جنّت کے مستحق رہیں گے.اس آیت میں ان خیالات کا ردّ کیا گیا ہے تا بنی اسرائیل کو نیکی کا اصل مفہوم معلوم ہو.اور وہ صداقتوں کا انکار کر کے تباہ نہ ہو جائیں.انسانی فطرت میں اعلیٰ روحانی مقام کے حاصل کرنے کا احساس اور اس کا قرآن کریم میں ذکر اس آیت کا مضمون سمجھنے کے لئے اس امر کو سمجھنا ضروری ہے کہ انسان کی فطرت میں یہ امر مرکوز ہے کہ وہ اعلیٰ رُوحانی مقام کو حاصل کرے متمدّن اقوام ہوں کہ غیر متمدن قبائل سب میں یہ احساسِ کمال کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے.افریقہ کے حبشی ہوں یا مکسیکو کے قدیم باشندے یا آسٹریلیا کے ابتدائی نسلوں کے آدمی.سب اس خواہش سے متاثر نظر آتے ہیں بعض میں یہ احساس معیّن صورت میں پایا جاتا ہے اور بعض میں مبہم صورت میں مگر پایا سب میں جاتا ہے قرآن کریم نے اس احساس کو نہایت لطیف پیرایہ میں بیان فرمایا ہے فرماتا ہے.وَ اِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْۢ بَنِيْۤ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ اَشْهَدَهُمْ عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ١ؕ قَالُوْا بَلٰى ١ۛۚ شَهِدْنَا١ۛۚ اَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِيْنَ.اَوْ تَقُوْلُوْۤا اِنَّمَاۤ اَشْرَكَ اٰبَآؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَ كُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْۢ بَعْدِهِمْ١ۚ اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُوْنَ (الاعراف :۱۷۳،۱۷۴) اور یاد کر جبکہ تیرے رب نے تمام انسانوں کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو لیا اور انھیں اپنی جانوں پر گواہ بنایا.اور فرمایا کہ کیا مَیں تمہارا رب نہیں سب نے کہا کہ ہاں تو ہمارا ربّ ہے.اے لوگو ! یہ ہم نے اس لئے کیا تا تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم تو اس امر سے غافل تھے.یا یہ نہ کہو کہ ہمارے باپ دادوں نے شرک کیا تھا اور ہم اُن کے بعد آنے والی نسل تھے.اس لئے لازماً ہم ان کے خیالات سے متاثر ہوئے پھر کیا تو ہم کو اُن جھوٹ بولنے والوں کے جُرم کے بدلہ میں سزا دے گا.ہر انسان توحید کا اثر فطرتاً لے کر پیدا ہوتا ہے شرک کا رنگ اس کے ماںباپ اس پر چڑھاتے ہیں اس آیت میں نہایت لطیف استعارہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہر انسان اپنے آباء کی پیٹھوں سے ہی یعنی پیدائشی طور پر توحید کا اثر لے کر نکلتا ہے اور شرک کا رنگ بعد میں اس کے پیدا ہونے کے بعد اس کے ماںباپ اس پر چڑھاتے ہیں.اگر توحید کا اثر خدا تعالیٰ نے فطرت انسانی پر نہ ڈالا ہوتا تو انسان شرک کرنے میں معذور ہوتا لیکن اس نے توحید کا اقرار پیدائشی طور پر اس کے اندر رکھ کر ہر انسان پر حجت کر دی ہے اب نہ تو وہ ناواقفی کا عذر کرسکتا ہے اور نہ اپنے ماں باپ کے اثر کاعذر پیش کر سکتا ہے.اس فطری اثر کو ہم ہر قوم اور ہر قبیلہ میں محسوس کرتے ہیں ہمیشہ سےانسان اپنے پیدا کرنے والے خدا کا قُرب حاصل کرنے کے لئے جدوجہد کرتا آیا ہے جو اس امر کا ثبوت ہے کہ یہ لگن فطرت میں

Page 16

پائی جاتی ہے اور کہیں باہر سے نہیں آئی لیکن اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ انسان سُستی غفلت یا سہل انگاری کی وجہ سے اس مقصد کو پانے کے لئے سہل راستے تلاش کرتا رہتا ہے فلسفیانہ رنگ کے لوگ اس خواہش کو اس طرح پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اﷲ تعالیٰ نے ہم کو چونکہ اس دنیا کے ماحول میں پیدا کیا ہے.اس لئے وہ ہم سے صرف اس قدر امید کرتا ہے کہ ہم اچھے شہری ہو کر رہیں.اگر ہم اس مقصد کو پورا کر دیں تو اﷲ تعالیٰ کی طرف سے جس قدر ذمّہ واریاں ہیں سب ادا ہو جاتی ہیں.فلسفیوں کی طرف سے عارضی قربانیوں کے ذریعہ سے قَالُوْا بَلٰى کا جواب دینے کی کوشش جو فلسفی ہیں وہ مختلف قسم کی عارضی قربانیوں سے قَالُوْا بَلٰی کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں یہ قربانیاں بعض وقت ظاہر میں بڑی نظر آتی ہیں لیکن حقیقتاً اصل قربانی کا چھوٹا قائم مقام ہوتی ہیں.مثلاً بعض لوگ بجائے مستقل نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے اور رات اور دن اپنے نفس کی اصلاح اور اپنی خواہشات کی قربانی کا کٹھن راستہ طے کرنے کے اپنے بعض اعضاء کاٹ دیتے ہیں اور اسے اس دائمی اور پوری قربانی کا قائم مقام سمجھ لیتے ہیں جو اﷲ تعالیٰ نے انسانوں کے ذمّہ حقیقی پاکیزگی کے حصول کے لئے مقرر کی ہے بعض لوگ شہوانی جذبات کو دبانے کی طاقت نہ پا کر اس عضو کو جو اس کا ذریعہ ہے کاٹ دیتے ہیں بعض لوگ غیبت جھوٹ اوربدکلامی سے رُکنے کی ہمّت نہ دیکھ کر اپنی زبان کٹوا دیتے ہیں بعض دنیا میں رہتے ہوئے خدا تعالیٰ کے ذکر کی طاقت نہ پا کر جنگلوں اور پہاڑوں میں نکل جاتے ہیں اور کبھی ننگے رہ کر اپنے خیال میں آسائش کی قربانی کرتے ہیں اور کبھی سر کے َبل لٹک کر اپنی ذمّہ واری کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ( جیسا کہ ہندوؤں میں دیکھا جاتا ہے) لیکن یہ سب طریقے اپنے اصلی فرائض سے بھاگنے کے مترادف ہیں.اس خیال کا بطلان کہ کامل لوگ تبتّل سے کام لیتے ہیں اگر اﷲ تعالیٰ انسان کی تکمیل کو ان چیزوں پر منحصر رکھتا تو اسے ایک متمّدن انسان پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی.اگر تبتّل یعنی نکاح سے بچنا نیکی کا اصل ذریعہ ہے تو اس کے یہ معنے ہیں کہ دنیا کے کامل کرنے کا ذریعہ اسے فنا کرنا ہے جو کہ بالبداہت باطل ہے.اگر تبتّل ہی انسانی زندگی کا کمال ہے تو سب انسانوں کو کامل ہونا چاہیے اور اگر سب انسان ہی تبتّل اختیار کر لیں تو ایک نسل میں ساری دنیا ختم ہو جاتی ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ تبتّل کمال کا ذریعہ نہیں بلکہ کامل لوگ تبتّل سے کام لیتے ہیں.لیکن یہ خیال بھی بالبداہت باطل ہے کیونکہ اس کے معنے تو یہ ہیں کہ کاملوں کی نسل اس دنیا میں نہ چلے اور ناقصوں کی چلے.حالانکہ جانوروں میں اچھے گھوڑے اچھے بیل اور اچھے بھینسے اور اچھے اونٹ اور اچھے بکرے سے نسل لی جاتی

Page 17

ہے.کیونکہ تجربہ بتاتا ہے کہ ان کے ذریعہ سے اچھی نسل چلتی ہے.یہی طریق پھل دینے والے درختوں اور پھُول لانے والے پودوں میں اختیار کیا جاتا ہے اور یہی طریق اناج اور سبزی ترکاری پیدا کرنے میں اختیار کیا جاتا ہے پھر کس طرح ممکن ہے کہ اچھا اناج اچھے بیج سے اور اچھا پھل اچھے درخت کے پیوند سے اور اچھا جانور اچھے سانڈ سے پیدا ہولیکن انسانوں میں سے اچھے لوگوں کو تو بے نسل رکھا جائے اور ناقص انسانوں سے نسل لی جائے.یہ ایسا غلط خیال ہے کہ کوئی معقول انسان اسے مان نہیں سکتا.بعض قوموں میں خدا تعالیٰ کا قُرب حاصل کرنے اور اس کے غضب سے بچنے کے لئے اولاد کی قربانی دی جاتی تھی قریبًا دنیا کے ہر ملک میں اس کی مثالیں پائی جاتی ہیں اس رسم کو دُور کرنے کے لئے اﷲ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رؤیا میں اپنے بیٹے کی قربانی پیش کرنے کا حکم دیا تاکہ ان کا ایمان دنیا پر ظاہر ہو جائے.اور اس رسم کو بھی ہمیشہ کے لئے مٹا دیا جائے.بعض قوموں میں مجرموں یا اجنبیوں کو پکڑ کر قربانی میں پیش کیا جاتا تھا.یہ سب غیر طبعی غیر حقیقی اور غیر معقول خیالات تھے جو ایک طرف خدا تعالیٰ کی صفات اور دوسری طرف انسانی فطرت کی پاکیزگی کی حقیقت نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوتے رہے.اگر یہ لوگ غور سے کام لیتے تو سمجھ جاتے کہ یہ طریق تکمیل کا نہیں ہے تکمیل کا طریق دائمی طور پر برُ ے جذبات سے چوکس رہنا اور ان سے بچنے کے لئے اپنے نفس سے برسرِ پیکار رہنا اور اس کے ساتھ متواتر اﷲ تعالیٰ کی طرف رغبت رکھنا اور اس کی مدد حاصل کرتے رہنا ہے.جہاں مذہب کے متعلق تفصیلی تعلیم نہ رکھنے والے گروہوں میں اوپر کے غلط خیال پھیلے ہوئے ہیں.وہاں مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اپنی ضمیر کو تسلّی دینے کے لئے اور تکمیل انسانی کی حقیقی جنگ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لئے ان تین طریقوں کو ایجاد کر رکھا ہے جن کا ذکر اوپر کی آیت میں کیا گیا ہے.میرا یہ مطلب نہیں کہ جن قوموں میں کوئی مکمّل شریعت نہیں ان میں یہ خیالات نہیں پائے جاتے ان میں بھی ان خیالات کے پردے میں اپنے نفس کے خواطر کو چھپایا جاتا ہے مگر تفصیلی مذاہب کے پیروؤں میں ان امور کو زیادہ اہمیّت دی جاتی ہے اور دوسرے امور کو کم.اس آیت میں اصل مخاطب بنی اسرائیل ہیں اور وہ جیسا کہ بتایا جا چکا ہے اس وقت دو حصوں میں تقسیم تھے (۱) یہود(۲)نصاریٰ.ان دونوں قوموں میں حقیقی نیکی کے مٹ جانے پر تنزّل کے زمانہ میں یہ خیالات زور پکڑ گئے تھے وہ ہر وقت چوکس رہ کر اور رات دن اﷲ تعالیٰ کی محبت میں سرشار رہ کر اس کو پانے کی بجائے یہ سمجھنے لگے تھے کہ اگر وہ شریعت اور آسمانی طریق کو نظر انداز بھی کردیں تو کوئی ہرج نہیں.انھیں یا تو بزرگوں کے کفّارہ کے

Page 18

ذریعہ سے نجات حاصل ہو جائے گی یا بزرگوں کی شفاعت سے یا پھر ان نسلی تعلقات سے جو انھیں حاصل ہیں اور یا ان مالی قربانیوں کی وجہ سے جووہ دنیا میں کرتے رہے ہیں.اب میں الگ الگ ان تینوں امور کے متعلق یہودی اور نصرانی تعلیم کو بیان کرتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ کس طرح یہ اقوام غلطی میں پڑ کر نجات کے حقیقی راستہ سے دُور جا پڑی ہیں.پہلا باطل خیال جو یہود و نصاریٰ میں پیدا ہو گیا تھا اور اب تک موجود ہے اور جس کی تردید اس آیت میں قرآن کریم نے کی ہے یہ ہے کہ کوئی اور وجود ان کے گناہوں کا کفّارہ ہو جائے گا اور وہ اپنے گناہوں کی سزا سے بچ جائیں گے.یہود میں یہ خیال ابتداءً قربانی سے پیدا ہوا یعنی جب تقویٰ کی حالت ان میں کمزور پڑ گئی.تو انہوں نے اُن قربانیوں سے جن کا ان کے مذہب میں توبہ کی طرف توجّہ دلانے کے لئے حکم تھا یہ تسلّی حاصل کرنا شروع کر دی کہ یہ قربانیاں ان کے گناہوں کا حقیقی کفّارہ ہیں.حضرت موسیٰ علیہ السّلام فرماتے ہیں ’’ اور ہارون اپنے دونوں ہاتھ اس جیتے حلوان کے سر پر رکھے.اور بنی اسرائیل کی ساری بدکاریوں اور ان کے سارے گناہوں اور خطاؤں کاا قرار کر کے ان کو اس حلوان کے سر پر دَھرے.اور اسے کسی شخص کے ہاتھ جو اس کے لئے معیّن ہو بیابان کو بھجوا دے کہ وہ حلوان ان کی ساری بدکاریاں اپنے اوپر اُٹھا کے ویرانے میں لے جائے گا اور وہ اس حلوان کو بیابان میں چھوڑ دے‘‘ (احبارباب۱۶ آیت ۲۱،۲۲)نیز فرماتے ہیں’’ اور خطا کی قربانی کی بابت ایک بکرا.تاکہ اس سے تمہارے لئے کفّارہ دیا جاوے‘‘ (گنتی باب۲۸آیت ۲۲)یعنی جہاں اور قربانیاں پیش کیا کرو وہاں اپنی خطاؤں کے کفّارہ کے طور پر ایک بکرا بھی قربانی کیا کرو تا وہ بکرا تمہارے لئے کفّارہ ہو جائے اور تمہارے گناہوں کو اپنی قربانی سے مٹا دے.اس میں شک نہیں کہ یہ احکام حضرت موسیٰ علیہ ا لسلام کے ہیں لیکن حضرت موسیٰ علیہ ا لسلام کے دوسرے احکام کو دیکھتے ہوئے ان کے یہ معنے کرنے کہ بکرے یا بیل کی قربانی انسانی گناہوں کا حقیقی کفّارہ ہے بالکل درست نہیں.حضرت موسیٰ علیہ ا لسلام دوسری جگہ فرماتے ہیں’’ یہ وہ شریعتیں اور حقوق اور احکام ہیں جو خداوند تمہارے خدا نے مجھے فرمائے کہ مَیں تمہیں سکھلاؤں تاکہ تم اس سر زمین میں جس کے وارث ہوتے جاتے ہو ان پر عمل کرو تاکہ تُو خداوند اپنے خدا سے ڈرتا رہے اور اس کے سب حقوق اور اس کے سب حکموں کو جو میں تمہیں فرماتا ہوں حفظ کرے، نہ فقط توُ بلکہ ُتو اور تیرا بیٹا اور تیرا پوتا زندگی بھر.تاکہ تیری عمر کے دن بڑھائے جاویں.‘‘(استثناء باب۶ آیت ۱‘۲)

Page 19

پھر لکھا ہے ’’ سُن لے اے اسرائیل.خداوند ہمارا خدا اکیلا خداوند ہے.ُتو اپنے سارے دل اور اپنے سارے جی اور اپنے سارے زور سے خداوند اپنے خدا کو دوست رکھ اور یہ باتیں جو آج کے دن میں تجھے فرماتا ہوں تیرے دل میں رہیں اور توُیہ باتیں کوشش سے اپنے لڑکوں کو سکھلا.اور تو اپنے گھر میں بیٹھتے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اُٹھتے وقت ان کا چرچا کر اور تو ان کو نشانی کے لئے اپنے ہاتھ پر باندھ.اور وے تیری آنکھوں کے درمیان ٹیکوں کی مانند ہوں گے انہیں اپنے گھر کی چوکھٹوں اور پھاٹکوں پر لکھ.‘‘(استثنا باب ۶.آیت ۴ تا ۹) پھر لکھا ہے’’اور تم وہی کرو جو خداوند کی نظر میں راست اور درست ہے.تاکہ تمہارا بھلا ہو.‘‘ (استثنا باب۶ آیت ۱۸) اوپر کے حوالوں سے ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دل کی درستی اور نیکی اور توحید اور شریعت پر انتہا درجہ کا زور دیتے ہیں اور ان پر عمل کو ایسا ضروری قرار دیتے ہیں کہ انہیں تحریر و تقریر سے پھیلانے اور ایک دوسرے کی تلقین کرتے رہنے بلکہ در و دیوار پر لکھ رکھنے تک کی تاکید کرتے ہیں.اس تعلیم کے بعد کیا ایک لمحہ کے لئے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ ان کے نزدیک قوم کی قوم کے گناہ ایک بکرے کی قربانی سے دُھل جائیں گے.اگر گناہوں کا دُھلنا اتنا ہی آسان ہے تو پھر اس قدر زور شریعت پر دینے بلکہ حق یہ ہے کہ شریعت نازل کرنے ہی کی ضرورت کیا ہو سکتی تھی.قرآن کریم کا یہود کو کفارہ کا عقیدہ رکھنے پر انتباہ قرآن کریم یہود کے اس غلط خیال کی تردید فرماتا ہے اور یہود کو ہوشیار کرتا ہے اور اس دن سے ڈراتا ہے جبکہ وہ اﷲتعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے.اور کوئی جان (قربانی کیا ہوا بکرا) کسی جان (یہودی) کی جگہ اس کے حضور میں قبول نہ کی جائے گی بلکہ اس دن اپنے نفس کی پاکیزگی ہی کام آ سکے گی.جیسا کہ مَیں اوپر بتا آیا ہوں حضرت موسیٰ علیہ ا لسلام کی تعلیم جو خطا کی قربانی کے بارہ میں ہے.اس کے معنی صرف یہ تھے کہ بکرے کی قربانی سے نفس کی قربانی کی طرف توجّہ دلائی جائے اور بکرے کی قربانی صرف ایک تصویری زبان میں نصیحت تھی.مگر یہود نے سہل انگاری سے کام لے کر اصل نصیحت کو نظر انداز کر دیا.اور تمثیل کو اصل قرار دیکر نفس کی پاکیزگی کو پیچھے ڈال دیا.اور بکرے کی قربانی کو اپنے لئے کافی سمجھا.بنی اسرائیل پر کفاّرہ کے عقیدہ کا اثر اس قسم کے کفّارہ کا اثر بنی اسرائیل کی طبیعت پر ایسا گہرا تھا کہ جب بخت نصربادشاہِ بابل نے بیت المقدس کو مسمار کر دیا تو چونکہ قربانیاں اسی جگہ ہوتی تھیں ان کو یُوں معلوم ہوا کہ گویا آیندہ گناہ بخشوانے کا کوئی ذریعہ ہی ان کے پاس نہیں رہا اور بہت سے آدمی اس صدمہ کی وجہ سے تارک الدنیا ہو گئے (جوئش انسا ئیکلوپیڈیا زیر لفظ Atonementبحوالہ تو سفتا باب ۱۵.آیت۲) اور ایک بڑے عالم جو شابن حنانیہ نے

Page 20

واویلا کر کے کہا’’ ہم پر افسوس اب ہمارے گناہوں کا کفاّرہ کس طرح ہو گا.‘‘ ( جوئش انسا ئیکلوپیڈیا زیر لفظ Atonement بحوالہ۱۴ سدر۱ باب ۹ آیت ۳۶) مختلف انبیاء کی طرف سے یہودیوں کے خیالی کفارہ کے باطل ہونے کا اعلان مَیں بتا چکا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ ا لسلام کا ہرگز یہ منشاء نہ تھا کہ بکرے کی قربانی گناہوں کا کفّارہ ہو جائے گی بلکہ ان کا منشاء صرف یہ تھا کہ بکرے کی قربانی سے نفس کی قربانی کی طرف توجہ دلائی جائے چونکہ ان کے زمانہ میں لوگ رسوم اور تصویری زبان کے شیدا تھے اﷲ تعالیٰ نے نفس کی قربانی کا مضمون ان کے سامنے رکھنے کے لئے بکرے کی قربانی کی ایک رسم ان میں رکھ دی تاکہ سب قوم کی ایک مقررہ دن گناہوں کے ازالہ کی طرف توجہ ہو جائے مگر انہوں نے تصویری زبان کو تو بھُلا دیا مگر تصویر کو قائم رکھا.بیت المقدس کے گرائے جانے پر جو صدمہ یہود کو ہوا.اس کی وجہ سے انبیائے وقت نے ان کے اس غلط خیال کی تردید شروع کر دی کہ انسان کے گناہ کوئی بیل یا بکرا اٹھا سکتا ہے.چنانچہ ہوسیع نبی فرماتے ہیں’’تم کلمہ ساتھ لے کے خدا وندکی طرف پھرو.اور اُسے کہو کہ ساری بدکاری کو دُور کر اور ہمیں عنایت سے قبول کر.تب ہم اپنے ہونٹوں کے بچھڑے نذر گزرانیں گے.‘‘(ہوسیع باب۱۴ آیت۲) اس آیت میں ہوسیع نبی یہود کو بتاتے ہیں کہ عام بچھڑا یا بکرا کفّارہ نہیں بنتا بلکہ تو بہ اور تسبیح اور تحمید سے انسان گناہ کے اثر سے نجات پاتا ہے.گائے کے پیٹ سے نکلا ہوا بچھڑا نہیں بلکہ تائب کی زبان سے نکلا ہوا بچھڑا حقیقی کفّارہ ہوتا ہے.اس سے چند سال پہلے عاموس نبی نے یہود کو ان قربانیوں پر بھروسہ کرنے سے اس طرح ہوشیار کیا.’’ اور تم ہر چند سو ختنی قربانیوں اور ہدیوں کو میرے آگے گزرانو گے.تو بھی میں انہیں قبول نہ کروںگا اور تمہارے موٹے بیلوں کے شکرانے کے ہدیوں کی طرف متوجہ نہ ہوں گا.‘‘ (عموس باب۵ آیت ۲۲) پھر لکھا ہے کہ اصل علاج توبہ کا یہ ہے کہ ’’ تو ایسا کر کہ عدالت پانی کی طرح بہتی رہے اور راستی بڑی نہر کی مانند.‘‘ (عموس باب ۵ آیت ۲۴) یہودیوں کی کفّارہ کے متعلق ایک اور ایجاد یسعیاہ نبی خدا تعالیٰ کی طرف سے فرماتے ہیں’’ اب آگے کو جھوٹے ہدیے مت لاؤ.لبان سے مجھے نفرت ہے.نئے چاند اور سبت اور عیدی جماعت سے بھی کہ مَیں عید اور بیدینی دونوں کی برداشت نہیں کر سکتا ہوں.میرا جی تمہارے نئے چاندوں اور تمہاری عیدوں سے بیزار ہے وہ مجھ پر ایک بوجھ ہیں.مَیں ان کے اُٹھانے سے تھک گیا.‘‘ (یسعیاہ باب۱ آیت ۱۳،۱۴) پھر لکھا ہے’’ اپنے تئیں دھوؤ.آپ کو پاک کرو اور اپنے بُرے کاموں کو میری آنکھوں کے سامنے سے دُور کرو.بد فعلی سے باز آئو.نیکوکاری سیکھو.انصاف کے پَیرو ہو.مظلوموں کی مدد کرو.یتیموں کی فریادرسی کرو.عورتوں

Page 21

کے حامی ہو اب آؤ کہ ہم باہم حجّت کریں.خداوند کہتا ہے اگرچہ تمہارے گناہ قرمزی ہوویں.پر برف کی مانند سفید ہو جائیں گے اور ہر چندوے ارغوانی ہوویں پر اُون کی مانند اُجلے ہوں گے.‘‘ (یسعیاہ باب۱ آیت ۱۶ تا ۱۸) اسی بارہ میں میکاہ نبی فرماتے ہیں’’ مَیں کیا لے کے خداوند کے حضور میں آؤں اور خدا تعالیٰ کے آگے کیونکر سجدہ کروں.کیا سو ختنی قربانیوں اور یک سالہ بچھڑے کو لیکر اس کے آگے آؤں گا.کیا خداوند ہزاروں مینڈھوں سے یا تیل کی دس ہزار نہروں سے خوش ہو گا.کیا مَیں اپنے پلوٹھے کو اپنے گناہ کے عوض اپنے پیٹ کے پھل کو اپنی جان کی خطا کے بدلے میں دے ڈالوں گا.اے انسان اس نے تجھے وہ دکھایا ہے جو کچھ کہ بھلا ہے اور خداوند تجھ سے اور کیا چاہتا ہے مگر یہ کہ تو انصاف کرے اور رحم دلی کو پیدا کرے اور اپنے خدا کے ساتھ فروتنی سے چلے.‘‘ (میکاہ باب۶ آیت ۶تا۸)اُوپر کے حوالوں سے ثابت ہے کہ یہود کے دلوں میں یہ عقیدہ گھر کر چکا تھا کہ قربانیاں ان کے گناہوں کا کفّارہ ہو جاتی ہیںاور مختلف نبیوں نے انہیں اس عقیدہ سے ہٹانے کی کوشش کی اور انہیں بتایا کہ اﷲ تعالیٰ بکروں، بیلوں بلکہ پلوٹھے لڑکوں کی قربانی تک سے خوش نہیں ہو سکتا.سابقہ گناہوں کے بد اثر سے بچنے کا صرف یہی ذریعہ ہے کہ انسان دل سے اور زبان سے توبہ کرے اور را ستبازی اور نیکوکاری کو اپنے عمل سے پھر قائم کرے.تب اﷲ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے.مگر نبیوں کی یہ تعلیم دیر پا ثابت نہ ہوئی.بکروں اور بیلوں کی قربانی کی عظمت تو یہود کے دلوں سے کچھ کم ہوئی.مگر ایک اور قسم کا کفارہ انہوں نے ایجاد کر لیا اور وہ یہ کہ ہمارے بزرگوں کی تکالیف ہماری قوم کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہیں اور اگر نیکوکار کسی زمانہ میں موجود نہ ہوں تو بے گناہ بچوںکو اﷲ تعالیٰ مار کر قوم کے گناہوں کا کفّارہ کر دیتا ہے چنانچہ یہود کی کتب میں لکھا ہے ’’ جس نسل میں نیک لوگ نہ ہوں بے گناہ سکول کے بچوں کو خدا تعالیٰ لے جاتا ہے.‘‘ ( جیوش انسا ئیکلو پیڈیا زیر لفظ Atonement بحوالہ شبات طالمود ) کفارہ کے متعلق مسیحی عقیدہ یہی خیال تھا جس نے بعد میں مسیحی کفّارہ کے عقیدہ کے بننے میں مدد دی.قرآن کریم ان یہود کو مخاطب کر کے اس آیت میں فرماتا ہے کہ اے یہود بنی اسرائیل کوئی جان (خواہ بکرا ہو، خواہ بزرگ ،خواہ بے گناہ سکول کا بچہ ) کسی اور جان ( یہودی ) کی قائم مقام نہیں ہو سکتی اور قرآن کریم کی اس تعلیم سے جیسا کہ اوپر بتایا جا چکا ہے خود بنی اسرائیل کے نبیوں کو اتفاق ہے.بنی اسرائیل کا دوسرا حصہ وہ ہے جو مسیحی ہو چکا تھا.ان کا عقیدہ یہ تھا کہ مسیح نے صلیب پر موت پا کر مسیحیوں کے گناہوں کو اُٹھا لیا.مسیحیوں کا عقیدہ ہے کہ قربانی جس کا حضرت موسیٰ ؑ نے حکم دیا تھا مسیح کی آمد کی خبر تھی.اور اس سے اس خیال کو تازہ رکھا گیا تھا کہ خدا کا ایک برّہ یعنی مسیح دنیا میں آ کر قربان ہو گا اور دنیا کے گناہ اُٹھالے گا.وہ کہتے

Page 22

الدُّنْیَا.وَالرَّحِیْمُ.رَحِیْمُ الْاٰخِرَۃِ (تفسیر البحر المحیط زیرتفسیر سورة الفاتحۃ) رسول کریم صلعم نے فرمایا کہ رحمٰن دُنیا کی رحمتوں پر نظر رکھتے ہوئے ہے اور اَلرَّحِیْمُ کا نام آخرت کی رحمتوں پر نظر کرتے ہوئے ہے.اس سے بھی معلوم ہوا کہ رحمٰن کے معنے بلا مبادلہ اور بغیر استحقاق رحم کے ہیں کیونکہ اس قسم کا رحم زیادہ تر اس دُنیا میں جاری ہے اور رحیم کے معنی نیک کاموں کے اعلیٰ بدلہ کے ہیں کیونکہ آخرت مقامِ جزا ہے.تفسیر.سورۃ براء ۃ کے ابتداء میں بسم اللہ کے نہ رکھے جانے کی وجہ قرآن کریم کی سب سورتیں بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ سے شروع ہوتی ہیں سوائے سورۃ براء ۃ کے مگر اس کے بارہ میں زیادہ صحیح قول یہی ہے کہ وہ الگ سورۃ نہیں بلکہ سورۃ انفال کا تتمہ ہے اور اس لئے اس میں الگ بسم اللّٰہ نہیں لکھی گئی.چنانچہ ابو دائود میں ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ اِنَّ رَسُولَ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ کَانَ لَایَعْرِفُ فَصْلَ السُّوْرَۃِ حَتّٰی تُنَزَّلَ عَلَیْہِ بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ (ابو داؤد کتاب الصّلوٰۃ باب مَنْ جَہَرَ بِـبِسْمِ اللہ) یعنی جب ایک سورۃ کے بعد دوسری سورۃ نازل ہوتی تھی تو پہلے بسم اللہ نازل ہوا کرتی تھی اور بسم اللہ کے بغیر رسول کریم صلعم کسی وحی کو دوسری سورۃ قرار نہیں دیا کرتے تھے.حاکم نے مستدرک میں بھی یہ روایت بیان کی ہے.(تفسیرابن کثیر تفسیر سورۃ الفاتحۃ) اس حدیث سے ظاہر ہے کہ ہر نئی سورۃ سے پہلے بسم اللہ نازل ہوتی تھی اورپہلی سورۃ کا اختتام ہی تب سمجھا جاتا تھا جب بسم اللہ کے نزول سے دوسری سورۃ کے ابتدا کا اعلان کر دیا جاتا تھا.پس جبکہ بَرَائَ ۃ سے پہلے بسم اللہ نازل نہیں ہوئی یا یُوں کہو کہ اَنْفَال کے بعد بِسْمِ اللّٰہِ نازل ہوکر بَرَاءَ ۃ کی آیات نازل نہیں ہوئیں تو یقیناً وہ الگ سورۃ نہیں ہے بلکہ اَنْفَال کا حصّہ ہی ہے.تمام سورتوں سے پہلے بسم اللہ وحی الٰہی سے لکھی گئی اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ تمام سورتوں سے پہلے جو بسم اللہ درج ہے وہ وحی الٰہی سے ہے اور قرآن کریم کا حصّہ ہے زائد نہیں.بسم اللہ کا سورۃ فاتحہ کا حصہ ہونے کا ثبوت احادیث سے بسم اللہ کے متعلق بعض علماء نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ ہر سورۃ کا حصہ بسم اللہ نہیں بلکہ صرف سورۃ فاتحہ کا حصّہ بسم اللہ ہے اور بعض نے کہا ہے کہ کسی سورۃ کا حصّہ بھی بسم اللہ نہیں ہے لیکن یہ خیال درست نہیں.اوّل تو مذکور ہ بالا حدیث ہی اس خیال کو ردّ کرتی ہے دوسرے بہت سی اور احادیث ہیں جن میں بسم اللہ کو رسول کریم صلعم نے سورتوں کا جزو قرار دیا ہے.مثلاً سورۃ فاتحہ کا حصّہ ہونے کے متعلق دارقطنی نے مرفوعاً ابوہریرہؓ سے روایت کی ہے قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اِذَا قَرَأْ تُمْ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ فَاقْرَءُ وْا بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اِنَّہا اُمُّ القُرْآنِ وَ اُمُّ الْکِتَابِ وَالسَّبْعُ الْمَثَانِیْ وَ بِسْمِ

Page 23

کے لئے تھی تاکہ وہ ان کے لئے کفّارہ ہو جائے.انجیل اور تورات میں کفاّرہ کا ردّ یہ خیال جیسا کہ اوپر یہود کے عقائد کے بارہ میں لکھا جا چکا ہے یہود کے اس خیال کا نتیجہ ہے جو ان میں آخری زمانہ میں پیدا ہو گئے تھے کہ بزرگ لوگ جو تکلیف اُٹھاتے ہیں اس کا سبب قوم کو گناہوں کی سزا سے بچانا ہوتا ہے مگر یہ خیالات بائبل کی دوسری آیات کے بالکل خلاف ہیں مسیح علیہ السلام خود فرماتے ہیں.’’اورجو کوئی اپنی صلیب اٹھاکے میرے پیچھے نہیں آتا میرے لائق نہیں.‘‘(متی باب۱۰ آیت ۳۸) یہی بات بہ تغیرّالفاظ دوسری اناجیل میں بھی ہے.اس آیت کے مضمون سے ظاہر ہے کہ مسیح علیہ ا لسلام اپنی صلیب سے لوگوں کی نجات وابستہ نہیں بتاتے بلکہ ہر اک شخص کا خود صلیب پر لٹکنا اس کی نجات کے لئے ضروری قرار دیتے ہیں.حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں بھی جو موسوی سلسلہ کے بانی تھے اور جن کی تعلیم کو قائم کرنے کا دعویٰ حضرت مسیح کرتے ہیں اس قسم کے کفّارہ کی تردید پائی جاتی ہے.تو رات میں لکھا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ ا لسلا م پہاڑ پر چالیس راتوں کے لئے گئے اور ان کے پیچھے بنی اسرائیل نے بچھڑا بنا لیا تو اﷲتعالیٰ کا غضب بنی اسرائیل پر بھڑکا اور اس نے ان کے تباہ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا.لکھا ہے.’’ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ مَیں اس قوم کو دیکھتا ہوں کہ ایک گردن کش قوم ہے.اب تو مجھ کو چھوڑ کہ میرا غضب اُن پر بھڑکے اور میں انہیں بھسم کروں.اور میں تجھ سے ایک بڑی قوم بناؤںگا.‘‘ (خروج باب۳۲ آیت ۹،۱۰) اس کے بعد لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ ا لسلام اپنی قوم کی طرف آئے اور شرک پر ناراضگی ظاہر کی.اور پھر لکھا ہے’’ اور دوسرے دن صبح کو یوں ہوا کہ موسیٰ نے لوگوں سے کہا کہ تم نے بڑا گناہ کیا اور اب مَیں خداوند کے پاس اوپر جاتا ہوں کہ شاید میں تمہارے گناہ کا کفّارہ کروں.چنانچہ موسیٰ خداوند کے پاس پھر گیا اور کہا کہ ہائے ان لوگوں نے بڑا گناہ کیا کہ اپنے لئے سونے کا معبود بنایا اور اب کاش کہ تو ان کا گناہ معاف کرتا.مگر نہیں تو میں تیری منّت کرتا ہوں کہ مجھے اپنے دفتر سے جو تو نے لکھا ہے میٹ دے.‘‘(خروج باب۳۲ آیت ۳۰ تا ۳۲) ان آیات سے ظاہر ہے کہ اپنی قوم کو حضرت موسیٰ ان کے گناہوں کا کفّارہ دینے کا وعدہ کر کے پہاڑ پر گئے اور انہوں نے خدا تعالیٰ سے عرض کی کہ یا تو ان کا گناہ یوُں ہی معاف کر دے نہیں تو مجھے تباہ کر کے ان کے گناہوں کا کفّارہ کر دے.اس التجا کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اﷲ تعالیٰ نے یہ جواب نہیں دیا کہ تُو تو گنہ گار ہے.گنہ گارگنہ گار کا کفّارہ کس طرح ہو سکتا ہے بلکہ اﷲ تعالیٰ نے ان کو یہ جواب دیا کہ وہ جس نے میرا گناہ کیا ہے میں اسی کو اپنے دفتر سے میٹ دُوںگا.‘‘ (خروج باب ۳۲ آیت۳۳) اس جواب سے معلوم ہوتا ہےکہ اﷲ تعالیٰ کسی گنہ گار کے بدلہ میں کسی دوسرے کو سزا نہیں دیتا بلکہ اس کا قانون یہی ہے کہ وہ گنہ گار ہی کو سزا دیتا ہے.اس تعلیم کی موجودگی میں

Page 24

یہ کہنا کہ مسیح اپنی قوم کے گناہوں کے لئے صلیب پر لٹکائے گئے، بائبل کی تعلیم کے خلاف ہے.شائد کوئی کہے کہ یہ تعلیم حضرت مسیح کے وقت میں منسوخ ہو گئی مگر یہ تو ایک ازلی صداقت ہے اور ازلی صداقتیں منسوخ نہیں ہوا کرتیں.انسانوں کے متعلق احکام بدل سکتے ہیں خدا تعالیٰ کی سنّتیں نہیں بدل سکتیں.مسیحیوں کے کفاّرہ کے متعلق دلائل اور ان کا ردّ قرآن مجید میں جن دلائل پر مسیحیت کفّارہ کی بنیاد رکھتی ہے وہ بھی عقلاً اور نقلاً غلط ہیں.مثلاً یہ کہ انسان کو ورثہ میں گناہ ملا ہے اس لئے وہ اس پر غالب نہیں آسکتا.گویا انسان کی فطرت ہی گنہ گار ہے.قرآن کریم اس کو ردّ فرماتا ہے اور فرماتا ہے.لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْۤ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ(التین: ۵)ہم نے یقیناً انسان کو ہر قسم کی کجی سے پاک قوتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے.اسی طرح رسول کریم صلی اﷲ علیہ وسلم فرماتے ہیں کُلُّ مَوْلُوْدٍ یُوْلَدُعَلَی الْفِطْرَۃِ (بخاری کتاب الجنائز باب ما قیل فی اولاد المشرکین)ہر بچہ کامل فرمانبرداری کی رُوح لے کر پیدا ہوتا ہے.ورثہ میں گناہ کے ملنے کی حقیقت عجیب بات ہے کہ مسیحی ایک طرف تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ورثہ کے گناہ پر انسان غالب نہیں آ سکتا.اور اس لئے کفّارہ کے لئے ایک ایسے وجود کی ضرورت تھی کہ جو بلاباپ پیدا ہوا ہو لیکن دوسری طرف وہ اس امر کا بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ دو ہی انسان جن کو ورثہ کا گناہ نہ ملا تھا یعنی آدم و حوّا وہ دونوں گنہ گار تھے.اگر وہ دونوں انسان جنہوں نے ورثہ میں گناہ نہ پایا تھا گنہ گار تھے تو پھر یہ کیونکر معلوم ہوا کہ جن کو ورثہ میں گناہ نہ ملے وہ پاک رہ سکتے ہیں.یہ امر تو تب ثابت ہوتا اگر کئی مثالیں ایسی بھی پائی جاتیں کہ ورثہ میں گناہ نہ پا کر لوگ بے گناہ رہ گئے ہوتے مگر مسیحیوں کے نزدیک تو دو ہی ایسے وجود تھے اور دونوں ہی گنہ گار تھے.تیسرا وجود حضرت مسیح کا ان کے نزدیک ہے لیکن حضرت مسیح کی نسبت یہ کہنا کہ بوجہ بے باپ ہونے کے ان کو ورثہ میں گناہ نہ ملا تھا محض ایک تحکّم کا فیصلہ ہے کیونکہ بچہ صرف اپنے باپ کی قوتوں کو ورثہ میں نہیں لیتا بلکہ ماں کی قوتوں کو بھی ورثہ میں لیتا ہے.نہ معلوم کس نادان نے اس مسئلہ کی ایجاد کرنے والے کے دل میں یہ شبہ ڈال دیا کہ بچہ صرف باپ کی خصلتیں لیتا ہے.بچہ جس طرح باپ کی خصلتیں لیتا ہے اسی طرح ماں کی خصلتیں لیتا ہے.بعض دفعہ بچہ باپ کی شکل پر ہوتا ہے بعض دفعہ ماں کی شکل پر.بعض دفعہ باپ کی قوتوں کا حصّہ اس میں زیادہ ہوتا ہے بعض دفعہ ماں کی قوتوں کا.اور بعض دفعہ برابر برابر.پس اگر مسیح کا باپ نہ تھا تو اس سے یہ کیونکر نتیجہ نکلا کہ ان میں ورثہ کا گناہ نہ آیا تھا.وہ حضرت مریم ؑ کے پیٹ میں پلے اور ماں کی خصوصیات کے وارث ہوئے اور عورت مسیحیوں کے نزدیک اسی طرح گنہ گار ہے.جس طرح مرد.بلکہ بائبل کی رُو سے شیطان نے چونکہ حوّا کے ذریعہ سے آدم ؑ کو

Page 25

ورغلایا تھا.(پیدائش باب۳ آیت ۱ تا ۷) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان عورت کو مرد کی نسبت گناہ کے زیادہ قریب سمجھتا تھا تبھی اس نے براہِ راست آدم کو ورغلانے کی کوشش نہ کی.پس جو بچہ بائبل کے بیان کے مطابق صرف حوّا کی کمزوری لے کر پیدا ہوا.وہ گناہ کے زیادہ قریب تھا بہ نسبت اُن بچوںکے جو آدم کی نسبتی طاقت سے حصّہ لیتے ہیں.خود مسیح علیہ ا لسلام کی اپنی رائے اپنے بارے میں انجیل کے مطابق یہ ہے.لکھا ہے کہ ایک شخص مسیحؑ کے پاس آیا اور اُن سے کہا.’’اے نیک اُستاد مَیں کونسا نیک کام کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں.اس نے اس سے کہا تو کیوں مجھے نیک کہتا ہے نیک تو کوئی نہیں مگر ایک یعنی خدا.‘‘ (متی باب ۱۹.آیت ۱۶،۱۷)ان آیات سے ظاہر ہے کہ حضرت مسیح اپنے آپ کو نیک نہیں قرار دیتے.پھر انہیں ایک ہی نیک قرار دے کر کفّارہ کی بنیاد اس پر رکھنی کہاں تک درست فعل ہو سکتا ہے.انجیل میں تحریف کا ایک نمونہ اس جگہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بانیء سلسلہ احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد مسیح موعود علیہ ا لسلام نے جب اس آیت کو پیش کر کے مسیحیوں کے کفارہ کے عقیدہ پر اعتراض کیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو آیت اُنیس۱۹ سو سال تک بقول مسیحیوں کے اناجیل کا حصّہ تھی.تازہ اناجیل میں اُسے بدل دیا گیا ہے.کم سے کم اُردو کے تراجم میں سے اُسے بدل دیا گیا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کا ترجمہ غلط ہوتا رہا ہے.مسیح علیہ ا لسلام نے یہ نہیں کہا تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے بلکہ یہ کہا تھا کہ تو مجھ سے نیکی کی بابت کیوں پوچھتا ہے.مگر ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ انیس۱۹ سو سال تک جو غلطی معلوم نہیں ہوئی وہ بانیء سلسلہ احمدیہ کے اعتراض کے بعد کیونکر معلوم ہوئی ہے.ظاہر ہے کہ یہ ایک دلیرانہ تحریف ہے جو اس زمانہ میں جبکہ پریس کو ایجاد ہوئے سینکڑوں سال گزر گئے ہیں اور کروڑوں اناجیل ہر زبان میں شائع ہو چکی ہیں کی گئی ہے.جو قوم اس قدر دلیرانہ تحریف پریس کی ایجاد کے بعد کر سکتی ہے اس سے پریس سے پہلے تحریف کی کیا کچھ امید نہیں کی جا سکتی.مگر یہ سب کچھ بائبل کے بیان کے مطابق ہے.ورنہ جیسا کہ مَیں نے بتایا ہے اسلام کے نزدیک تو سب ہی بچے نیک فطرت لے کر پیدا ہوتے ہیں.خصوصاً اﷲ تعالیٰ کے انبیاء خواہ مسیحؑ ہوں یاموسیٰ ؑ یا اور کوئی.سب کے سب اﷲ تعالیٰ کی حفاظت میں تھے مسیح علیہ ا لسلام کو کوئی خصوصیت حاصل نہ تھی.مسیح کے کفاّرہ کی دوسری بنیاد اور اس کا انہدام اس بارہ میں یہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ مسیحؑ کے کفّارہ کی دوسری بنیاد اس پر ہے کہ وہ لوگوں کی خاطر اور ان کے گناہ اُٹھانے کے لئے صلیب پر لٹک کر مرے.صلیب پر لٹک کر مرنے کی نسبت تو آگے چل کر متعلقہ آیات کے ماتحت لکھا جائے گا.اس جگہ کے مناسب حال میں

Page 26

صرف اتنا کہنا کافی سمجھتا ہوں کہ نہ تو مسیح کا اپنی مرضی سے صلیب پر لٹکنا انجیل سے ثابت ہے نہ اُن کا صلیب پر مرنا.انجیل سے اس بات کا ثبوت کہ مسیح نہ صلیب پر اپنی مرضی سے لٹکے اور نہ ہی صلیب پر انہوں نے وفات پائی انجیل میں صاف لکھا ہے کہ حضرت مسیح ساری رات اﷲتعالیٰ سے دعا کرتے رہے کہ وہ اُن کو صلیب سے بچا لے.چنانچہ لکھا ہے ’’ کچھ آگے بڑھ کے ( مسیح علیہ ا لسلام ) مُنہ کے بل گرا.اور دعا مانگتے ہوئے کہا کہ اے میرے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے گزر جائے.تو بھی میری خواہش نہیں بلکہ تیری خواہش کے مطابق ہو.‘‘ ( متی باب۲۶ آیت ۳۹).کیا عقل تسلیم کر سکتی ہے کہ جو شخص آسمان سے گنہ گاروں کے گناہ اُٹھانے کے لئے اپنی مرضی سے آیا.وہ اس طرح رو رو کر اور سجدہ میں گر کر اس سے بچنے کی کوشش کرتا رہا.مسیحی کہتے ہیں کہ مسیحؑ نے ساتھ یہ بھی تو کہا کہ خدا کی مرضی ہو.بیشک ایسا ہی لکھا ہے مگر اس سے یہ تو معلوم ہوا کہ مسیح کی اپنی مرضی لوگوں کے گناہ کا کفاّرہ بننے کی نہ تھی پھر وہ کفّارہ ہو کس طرح گیا.کیا خدا تعالیٰ نے ظلماًایک آکاری شخص کے کندھوں پر لوگوں کا بوجھ ڈال دیا.مسیحؑ کی شدتِ مخالفت تو ہم اس حد تک دیکھتے ہیں کہ جب اُسے صلیب پر لٹکایا گیا تو بقول اناجیل اُس نے کہا’’ ایلی.ایلی.لما سبقتانی.‘‘ (متی باب ۲۷ آیت ۴۶) یعنی اے میرے خدا! اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا.اس حوالہ سے تو اس تشریح کی بھی تردید ہو جاتی ہے جو مسیحی پہلے حوالہ کی کرتے ہیں یعنی مسیح علیہ ا لسلام نے خدا کی مرضی کو مقدّم کر لیا تھا.کیونکہ انجیل کہتی ہے کہ جب خدا کی مرضی ظاہر ہو ہی گئی اور مسیحؑ صلیب پر لٹک گئے.تو انہوں نے بجائے رضامندی ظاہر کرنے کے خدا تعالیٰ سے نعوذ باﷲ شکوہ کرنا شروع کر دیا کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے.خلاصہ یہ کہ حضرت مسیح کسی صورت میں بھی صلیب پر لٹکایا جانا نہیں چاہتے تھے.پس یہ کہنا کہ وہ انسانوں کے گناہ اُٹھانے کے لئے اس دنیا میں آئے تھے.بالکل باطل ہے.اگر وہ اس غرض کے لئے دنیا میں آئے ہوتے تو کبھی اس واحد ذریعہ سے جو مسیحیوں کے خیال میں لوگوں کو گناہ سے بچانے کا تھا.اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہ کرتے.اب رہا دوسرا سوال کہ کیا مسیح علیہ ا لسلام واقعہ میں صلیب پر فوت ہوئے؟سو اس بارہ میں اختصاراً خود حضرت مسیح علیہ ا لسلام کی شہادت یہ ہے کہ ایک دفعہ ان کے پاس فقیہوں اور فریسیوں کا ایک وفد آیا اور درخواست کی کہ انہیں ایک نشان دکھایا جائے.اس پر حضرت مسیح نے فرمایا کہ ’’ اس زمانہ کے بد اور حرامکار لوگ نشان ڈھونڈتے ہیں پر یونس نبی کے نشان کے سوا کوئی نشان انہیں دکھایا نہ جائے گا.کیونکہ جیسا یونس تین رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا.ویسا ہی ابنِ آدم تین رات دن زمین کے اندر رہے گا.‘‘ (متی باب ۱۲ آیت ۳۹،۴۰) یونس نبی مچھلی کے پیٹ میں

Page 27

زندہ گئے تھے اُس کےپیٹ میں زندہ رہے تھے اور اس کے پیٹ سے زندہ ہی نکلے تھے.پس معلوم ہوا کہ مسیح علیہ السلام بھی قبر میں زندہ ہی گئے اور زندہ ہی رہے اور یہ خیال کہ مسیح صلیب پر مر گئے تھے ایک باطل خیال ہے اور جب وہ مرے ہی نہیں تو اُن کا دوسروں کے گناہوں کی خاطر موت قبول کرنے کا مسئلہ بھی سراسر باطل ٹھہرا.اب ہم حضرت مسیحؑ کو نعوذ باﷲ جھوٹا کہیں یا اُن لوگوں کو جو اُنہیںصلیب پر مار کر قبر میں مُردہ ہی کی حیثیت میں داخل کرتے ہیں اور مرُدہ ہی کی حیثیت میں رکھتے ہیں.یہود پر انسانی قربانی کا اثر اس موقع پر یہ لطیفہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ باوجود اس کے کہ انسانی قربانی ان معنوں میں کہ لوگ خود کسی انسان کو پکڑ کر اپنے گناہوں کے کفاّرہ کے طور پر قتل کردیں حضرت ابرہیم علیہ ا لسلام کے زمانہ سے موقوف ہو چکی تھی مگر پھر بھی یہود اس کے اثر سے بالکل آزادنہ تھے.چنانچہ کتاب قاضیوں باب۱۱ میں لکھا ہے کہ اسرائیلی سردار افتاح جب بنو عمون سے لڑنے کو نکلا تو اُس نے نذر مانی کہ اگر خدا تعالیٰ اُسے فتح دے تو سب سے پہلی چیز جو اُسے اُس کے گھر سے نکلتی ملے گی وہ اُسے قربان کرے گا.اس کی واپسی پر اُس کی لڑکی جو اُس کی اکلوتی بیٹی تھی.اُسے سب سے پہلے ملی.اور اس نے اُسے قربان کر دیا.اس قسم کی نذر بھی ایک قسم کا کفاّرہ ہوتا ہے.اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے گناہ ہماری کامیابی کے راستہ میں روک بنتے ہیں تو اُن کے اثر کو دُور کرنے کے لئے ہم فلاں قربانی پیش کریں گے.خلاصہ یہ کہ قرآن کریم کا یہ دعویٰ کہ کوئی جان کسی جان کی قائم مقام کے طور پر خدا تعالیٰ کے حضور میں پیش نہیں ہو سکتی نہایت سچا اور عقل کے مطابق دعویٰ ہے.اور خودیہود اور نصاریٰ کی کتب اور حضرت موسیٰ علیہ ا لسلام اور حضرت مسیح علیہ ا لسلام کے اقوال اس کے مؤید ہیں.اور اس کے برخلاف جو خیالات یہود اور نصاریٰ میں پائے جاتے ہیں صرف ایک باطل خواہش کے نتیجہ میں پیدا ہوئے ہیں.اور انہوں نے اپنے بزرگوں کو اپنے گناہوں کے بدلہ میں قربانی کےطور پر پیش کر کے ان بزرگوں کی سخت ہتک کی ہے اور گناہ کا دروازہ بہت وسیع کر دیا ہے.شفاعت اور اس کے متعلق یہودیوں کے خیالات دوسری بات جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے یہ ہے کہ اُس دن کوئی شفاعت بھی کسی کی طرف سے قبول نہ کی جائے گی.یہ بھی یہود و نصاریٰ کے رائج الوقت خیالات کے ردّ میں ہے.یہود نسبی شفاعت کے قائل تھے اور اُن کا خیال تھا کہ اُن کا اولاد ابراہیم میں سے ہونا ان کے لئے شفاعت کا موجب ہو گا اور اس تعلق کی وجہ سے اﷲ تعالیٰ انہیں کوئی سزا نہیں دے گا.یا اگر سزادے گا تو نہایت محدود.قرآن کریم میں آگے چل کر اسی صورت میں اُن کے اس دعویٰ کا مندرجہ ذیل الفاظ میں ذکر ہے وَ قَالُوْا

Page 28

لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّاۤ اَيَّامًا مَّعْدُوْدَةً(البقرہ :۸۱)یعنی یہود کہتے ہیں کہ ہمیں دوزخ کی آگ چند گنتی کے دنوں سے زیادہ کسی صورت میں نہ چھوئے گی.یہود کے اس خیال کے متعلق ریورنڈ سیل رکوع۹ کی مذکورہ بالا آیت کے نیچے اپنے ترجمۂ قرآن میں لکھتے ہیں کہ زمانہ حال کے یہود کا یہ ایک مسلّمہ عقیدہ ہے کہ کوئی یہودی سوائے و اتن اور ابیرام اور دہریوں کے دوزخ میں گیارہ مہینوں یا حد سے حد ایک سال سے زیادہ نہ رہے گا.پرانے لٹریچر میں مجھے اس بارہ میں کوئی حوالہ نہیں مل سکا.اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ زمانہ کی کتب تو بہت کچھ مٹ چکی ہیں اور زمانۂ حال کے مصنّفین اس غلط خیال میں مبتلا ہیں کہ یہود کلّی طور پر اور قومی طور پر بعث بعد الموت کے منکر ہیں.اور اس وجہ سے بعد الموت زندگی کی نسبت انہوں نے کاوش کر کے یہودی خیالات کو معلوم کرنے کی کوشش ہی نہیں کی.اسلامی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ کم سے کم رسول کریم صلی اﷲ علیہ وسلّم کے زمانہ کے یہود بعد الموت زندگی کے قائل تھے چنانچہ اوپر کی آیت بھی اس پر شاہد ہے اور اَور کئی آیات بھی اس پر شاہد ہیں.اوپر کی آیات کے مفہوم کی تشریح کے سِلسِلہ میں بعض احادیث اسلامی کتب میں آتی ہیں جو اس امر کی مزید وضاحت کر دیتی ہیں.ابنِ اسحاق اور ابنِ جریر حضرت ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ یہود کا عقیدہ ہے کہ دنیا کی عمر سات ہزار سال ہے اور ہر ہزار سال کے مقابل پر ہمیں ایک دن کا عذاب ملے گا.اس کے بعد ہمارا عذاب ختم ہو جائے گا.اسی طرح ابن جریر نے حضرت ابن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ بعض یہود کا خیال ہے کہ انہیں صرف چالیس دن تک دوزخ کا عذاب ملے گا کیونکہ انہوں نے چالیس دن تک بچھڑے کی پرستش کی تھی (سوائے واتن اور ابیرام کے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ ا لسلام کے خلاف بغاوت کی تھی.اور وہ ہلاک کر دیئے گئے تھے اور سوائے دہریوں کے ) حضرت ابن عباسؓ کی روایات میں جو دنوں کے بارہ میں اختلاف ہے کسی روایت میں سات دن بیان ہوئے ہیں اور کسی میں چالیس دن.یہ اختلاف یہود کے مختلف قبائل کے مختلف خیالات کی وجہ سے معلوم ہوتا ہے.بہر حال ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے نزول کے زمانہ میں بعث بعد الموت کے قائل تھے مگر اُن کا خیال تھا کہ بوجہ اولادِ ابراہیم ہونے کے وہ لمبی سزا نہیں پائیںگے.اور یہ خیال اُن کا کم سے کم کئی صدی پرانا تھا کیونکہ عرب میں رہنے والے یہود چند صدی پہلے سے عرب میں آکر بسے تھے.پس اُن کے وہ خیالات جو دوسرے علاقوں میں بھی پائے جاتے ہیں ( دیکھو حوالہ سیل) بہر حال چند صدی پہلے کے ہی تسلیم کرنے پڑیں گے.عہدنامہ قدیم میں بعث بعدالموت کا ذکر غور سے دیکھا جائے تو عہدنامۂ قدیم سے بھی بعد الموت زندگی کا پتہ چلتا ہے.اورحقیقت یہ ہے کہ کوئی مذہب اس بارہ میں تعلیم دینے کے بغیر مکمل کہلا ہی نہیں سکتا.کیونکہ

Page 29

بعد الموت زندگی ہی انسانی پیدائش کے مقصد کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے.اس ذریعہ کے علم سے محروم رکھنا گویا مذہب کی غرض سے محروم رکھنا ہے.پس جو مذہب اس تعلیم میں کوتاہی کرتا ہے اپنے خلاف خود گواہی دیتا ہے.حضرت موسیٰ کی کتاب استثنا باب ۳۱ آیت ۱۶ میں لکھا ہے ’’ تب خداوند نے موسیٰ کو فرمایا دیکھ تو اپنے باپ دادوں کے ساتھ سو رہے گا.‘‘ اس کے معنے صاف ہیں کہ مرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رُوح اپنے باپ دادوں کے ساتھ رکھی جائے گی.کیونکہ جسمانی طور پر موسیٰ علیہ ا لسلام کی قبر وہاں نہیں بنی جہاں کہ اُن کے باپ دادوں کی تھی.کیونکہ وہ جنگل میںفوت ہوئے اور اُ ن کی قبر کا ظاہری نشان تک نہیں ملتا.تورات میں لکھا ہے ’’ آج کے دن تک کوئی اس کی قبر کو نہیں جانتا.‘‘ ( استثنا باب۳۴ آیت۶) پس معلوم ہوا کہ باپ دادوں کے ساتھ سونے سے مراد اُس جگہ رہنے کے ہی ہیں.جہاں ان کی رُوحیں موت کے بعد رہتی ہیں.اسی طرح تورات میں لکھا ہے کہ اﷲ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ ا لسلام سے کہا ’’ اور اس پہاڑ پر جس پر تو جاتا ہے مر جا اور اپنے لوگوں میں شامل ہو جیسے تیرا بھائی ہارون حور کے پہاڑ پر مر گیا اور اپنے لوگوں میں جا مِلا.‘‘ (استثنا باب ۳۲ آیت ۵۰) اس حوالہ سے بھی جسمانی موت کے بعد ایک اور زندگی کا ثبوت ملتا ہے.اور معلوم ہوتا ہے کہ نیک ارواح کسی خاص جگہ پر اکٹھی رکھی جاتی ہیں.ورنہ مرنے کے بعد اپنے باپ دادوں سے جا ملنے کے معنے ہی کیا ہوئے.حضرت ایوب ٫ؑ فرماتے ہیں ’’ کاش میں اُن بچوں کی طرح ہوتا جنہوں نے اُجالا نہیں دیکھا.یعنی بڑی عمر کو نہیں پہنچے.پھر ان کی حالت کی نسبت فرماتے ہیں ’’وہاں شریر ستانے سے باز آتے اور تھکے ماندے چین سے ہیں وہاں اسیرمل کے آرام کرتے ہیں اور ظالم کی آواز پھر نہیں سُنتے.چھوٹے بڑے وہاں برابر ہیں.اور غلام اپنے آقا سے آزاد.‘‘ ( ایوب باب۳ آیت ۱۷ تا ۱۹) اِن آیات سے بھی ایک دوسری زندگی کا پتہ ملتا ہے.یہودیوں کے شفاعت کا عقیدہ تراشنے کی وجہ حضرت داؤد ؑ اﷲ تعالیٰ کو مخاطب کر کے فرماتےہیں ’’ تو میری جان کو قبر میں رہنے نہ دے گا اور تو اپنے قدّوس کو سڑنے نہ دے گا.تو مجھ کو زندگانی کی راہ دکھلائے گا.‘‘ (زبور باب ۱۶ آیت ۰ ا،۱۱) اسی طرح حضرت داؤد ؑ فرماتے ہیں’’ ان لوگوں سے اے خداوند جو تیرے ہاتھ ہیں دنیا کے لوگوں سے جن کا بَخْرہ اسی زندگانی میں ہے اور جن کے پیٹ تُو اپنی نہانی چیزوں سے بھرتا ہے.ان کی اولاد بھی سیر ہوتی اور وَے اپنی باقی دولت اپنے بال بچوں کے لئے چھوڑ جاتے ہیںپر مَیں جو ہوں صداقت میں تیرا مونہہ دیکھوں گا.اور جب

Page 30

میں تیری صورت پر ہو کے جاگوں گا تو مَیں سیر ہوؤں گا.‘‘ (زبور باب ۱۷ آیت ۱۴،۱۵) ان آیات سے ثابت ہے کہ حضرت داؤد علیہ ا لسلام کے نزدیک بعض لوگ اسی زندگی پر تکیہ کرتے ہیں لیکن مومن بعد از موت زندگی پر دھیان رکھتا ہے کیونکہ وہاں اُسے اﷲ تعالیٰ کی کامل طور پر زیارت ہو گی اور اسکی رُوح اسی دنیا میں خدا کی صورت پر ہو گی یعنی کامل الصفات ہو گی.پھر حضرت داؤد خدا تعالیٰ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں ’’ اُس نے ( یعنی داؤد نے ) تجھ سے زندگی چاہی اور تو نے اس کو عمر کی درازی ابد تک بخشی.‘‘ (زبورباب ۲۱ آیت ۴) ان حوالہ جات سے ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ ا لسلام اور ان کے بعد کے نبیوں کی تعلیمات سے بعد از موت زندگی کا ثبوت یقینی طور پر ملتا ہے اور جب ہم قرآن کریم کی شہادت کو ملا کر دیکھیں جو دشمن کے نزدیک بھی کم سے کم زمانہ نبوی صلی اﷲ علیہ وسلّم کے متعلق ایک معتبر تاریخی شہادت کی حیثیت ضرور رکھتی ہے تو ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ اس بارہ میں زمانہ حال کے محققین کا یہ خیال کہ حضرت مسیحؑ سے پہلے کے اسرائیلی نبیوں کی تعلیم میں بعد از موت زندگی کا ثبوت نہیں ملتا.ایک بودا، کمزور اور بے دلیل خیال ہے اور قلّت تدبّرکا نتیجہ ہے.حق یہ ہے کہ بعد از موت زندگی کی تعلیم یہود میں پہلے سے موجود تھی.اور وہ اپنے اعمال سے ڈرتے ہوئے اس زندگی کے عذاب کا خوف دل سے مٹانے کے لئے کچھ حیلے تراشتے تھے جن میں سے ایک یہ تھا کہ بوجہ نبیوں کی اولاد ہونے کے ان کی شفاعت سے ہم عذاب اُخروی سے یا تو کلّی طور پر بچ جائیں گے یا بہت محدود عذاب ہمیں ملے گا.اﷲ تعالیٰ اس کی نفی فرماتا ہے.اور فرماتا ہے کہ شفاعت گناہ پر دلیر کرنے کے لئے نہیں ہوتی.ایسی کوئی رعایت تم کو نہ دی جائے گی.پس اپنے اعمال کی اصلاح کرو اور خود ساختہ خیالات سے فریب کھا کر اپنی عاقبت خراب نہ کرو.یہود کو شفاعت کے بارہ میں غالباً اس امر سے بھی دھوکا لگا کہ اس دنیا میں پہلے بعض الٰہی عذابوں کا اُن کے متعلق فیصلہ ہوا ، پھر نبیوں کی دعا سے وہ ٹل گئے.انہوں نے سمجھا کہ اسی طرح آخرت میں بھی ہو گا.حالانکہ اس دنیا کو اگلے جہان سے کوئی نسبت نہیں.اس دنیا میں عذاب کے ٹلانے سے انسان کو پھر توبہ اور نیکی کا موقع مل سکتا ہے مگر دوسری زندگی تو آخری فیصلہ کا مقام ہے.وہاں اس قسم کی بخشش کے معنے تو یہ بنتے ہیں کہ دنیوی زندگی کو بالکل عبث قرار دےدیا جائے.عیسائیت اورمسئلہ شفاعت شفاعت کا خیال مسیحیوں میں بھی پایا جاتا ہے انجیل میں لکھا ہے’’ اے میرے بچو !میں یہ باتیں تمہیں لکھتا ہوں تاکہ تم گناہ نہ کرو.اور اگر کوئی گناہ کرے تو یسوع مسیح جو صادق ہے باپ کے پاس

Page 31

ہمارا شفیع ہے اور وہ ہمارے گناہوں کا کفاّرہ ہے.فقط ہمارے گناہوں کا نہیں بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا بھی‘‘.(یوحنا کا پہلا خط باب۲ آیت۱) کیا کفاّرہ اور شفاعت ایک ہی چیز ہے؟ اس جگہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کفارہ اور شفاعت ایک چیز ہیں؟ اگر ایک چیز ہیں تو پھر ان دونوں کو الگ الگ بیان کرنے کے کیا معنے ہیں.جہاں تک میرا علم جاتا ہے اس بارہ میں مسیحی کتب خاموش ہیں.مگر کفاّرہ اور شفاعت کے الفاظ کو مدِّ نظر رکھتے ہوئے دونوں میں فرق معلوم ہوتا ہے.کفاّرہ سے یہ مراد ہے کہ کسی فعل کے ذریعہ سے کسی دوسرے فعل کے اثر کو مٹا دینا لیکن شفاعت کسی فعل یا بدلہ پر دلالت نہیں کرتی بلکہ اس کے معنے سفارش کے ہیں خواہ سفارش کرنے والا گنہگارکے فعل کا کو ئی بدلہ نہ دے وہ جج یا فیصلہ کنندہ سے اپنے تعلق کو جتا کر ایک گنہ گار کے لئے معافی لیتا ہے.میرے نزدیک مسیحیوں نے اس فرق کو نہ سمجھ کر دونوں مطالب کو خلط کر دیا ہے.خلاصہ یہ کہ یہودی بھی اور مسیحی بھی اس غلط فہمی میں مبتلا تھے اور اب بھی ہیں کہ اُن کے بزرگوں کو اﷲ تعالیٰ سے جو قرب حاصل ہے اس کی وجہ سے اﷲ تعالیٰ یا تو اُن کو عذاب دے گا ہی نہیں ، یا دے گا تو بہت ہی خفیف سا عذاب دے گا.اور اس خیال نے انہیں گناہوں پر دلیر کر دیا ہےاور اس کی وجہ سے الٰہی صداقتوں پر غور کرنے کی طرف سے اُن کی توجہ ہٹ گئی ہے.قرآن کریم اُن کی اس غلطی کو اُن پر آشکار کر کے اُن کی سوئی ہوئی فطرت کو جگاتا ہے اور سچائیوں پر غور کرنے کی قابلیت کو پھر زندہ کرتا ہے.کیا قرآن کریم شفاعت کا منکر ہے؟ اس موقع پر ایک اور غلط فہمی کا ازالہ بھی ضروری ہے جو مسیحی مصنّف اسلام اور بانیء اسلام کے متعلق پھیلاتے رہتے ہیں.مسیحی مصنّف اس آیت اور ایسی ہی اَور آیات سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اسلام کے نزدیک شفاعت کا مسئلہ مسلّم نہیں ہے اور یہ کہ شفیع ہونے کی مدّعی صرف مسیحؑ کی ذات ہے.رسول کریم صلی اﷲ علیہ وسلم قرآن کریم کے رُو سے شفیع نہیں ہیں (ویری جلد ۲ صفحہ۱۳۰سورۃ بقرۃ زیر آیت ۴۷) اور مسلمان جو اُن کو شفیع کہتے ہیں یہ ان کا خود ساختہ عقیدہ ہے.جو بقول اُن کے خلاف قرآن کمزور احادیث پر مبنی ہے.یہ خیال مسیحیوں کا غلط فہمی پر مبنی ہے.میں شفاعت کا مضمون تو جو آیات اس کے متعلق ہیں، اُن کے نیچے انشاء اﷲ بیان کروں گا یہاں یہ بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم شفاعت کا منکر نہیں بلکہ اس قسم کی شفاعت کا منکر ہے جو یہودیوں اور مسیحیوں کے عقیدہ کے مطابق ہے ورنہ وہ شفاعت کا قائل ہے.چنانچہ اسی سورۃ میں آگے چل کر یہ الفاظ موجود ہیں مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ(البقرہ :۲۵۶) یعنی کون ہے جو اﷲ تعالیٰ کے پاس اس کی

Page 32

اجازت کے بغیر شفاعت کرے.اسی طرح فرماتا ہے وَ لَا يَمْلِكُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ يَعْلَمُوْنَ (الزخرف :۸۷) یعنی جن کو یہ لوگ اﷲ کے سوا پکارتے ہیں انہیں شفاعت کا کوئی اختیار نہیں ہاں شفاعت کا حق ہمارے اس بندے کو حاصل ہے جو حق کی گواہی دے رہا ہے اور یہ اس حق کی گواہی دینے والے کو جانتے ہیں.پس قرآن کریم شفاعت کا قائل ہے وہ صرف اس غیر معقول شفاعت کا منکر ہے جو لوگوں کو گناہوں پر دلیر کرتی ہے اور سچائیوں پر غور کرنے سے باز رکھتی ہے.آیت زیر تفسیر کے الفاظ بھی اس بارہ میں ہماری ہدایت کے لئے کافی ہیں.اس جگہ یہ نہیں فرمایا کہ کوئی شفاعت نہ ہو گی بلکہ یہ فرمایا ہے کہ کسی شخص کی طرف سے شفاعت قبول نہ کی جائے گی گویا مجرم کی طرف سے شفاعت کے پیش ہونے کو رد کیا گیا ہے.مجرّد شفاعت کو ردّ نہیں کیا گیا.وَ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ میں یہود کی ایک اور غلطی کا ردّ وَلَا یُؤْخَذُ مِنْھَا عَدْلٌ اس جملہ میں یہود و نصاریٰ کی تیسری غلطی کا جوان کو گناہوں پر دلیر کرتی ہے ردّ کیا گیا ہے اور وہ یہ کہ گنہ گار اپنے گناہوں کا بدلہ دے کر گناہوں سے بچ سکتا ہے.یہود اور نصاریٰ دونوں میں گناہوں کا بدلہ دینے کا عقیدہ پایا جاتا ہے.رومن کیتھولک مسیحیوں میں یہود سے بھی زیادہ یہ عقیدہ ہے.جب ان میں سے کسی سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ پادری کے پاس جاتا ہے اور وہ کچھ سزا اس کے لئے مقرر کر دیتا ہے جب وہ اس سزا کو بھُگت لے تو سمجھا جاتا ہے کہ اس کا گناہ معاف ہو گیا.یہود بھی قربانیوں وغیرہ کے ذریعہ سے گناہوں کا بدلہ دینے کے عادی تھے اور ہیں.اسلام گناہوں کا اس قسم کا بدلہ تسلیم نہیں کرتا وہ تو گناہ کی معافی گناہ سے نفرت اور آئندہ کے اجتناب سے متعلق قرار دیتا ہے.اور حق یہی ہے کہ اس کے سوا گناہ کی معافی کی کوئی صورت نہیں.کسی کو قتل کر کے کوئی شخص صدقہ دےدے تو اس سے اس کا یہ گناہ کس طرح معاف ہو جائے گا.یا گرجا میں بیٹھ کر کچھ روزے رکھ لے تو یہ مقصد کس طرح حاصل ہو سکے گا.اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام نے بھی بعض غلطیوں کے لئے دوسرے اعمال کو بطور کفارہ قرار دیا ہے لیکن یہ وہ غلطیاں ہیں جو عبادت کی ظاہری شکل کے بارہ میں ہیں.بندوں کی حق تلفی یا خدا تعالیٰ کی حق تلفی کے بارہ میں ایسی کوئی تعلیم اسلام کی نہیں.مثلاً کسی شخص سے حج کا کوئی رُکن رہ گیا تو اس کے بدلہ میں کسی اور نیکی کا حکم دیدیا گیا ہے یا نادانستہ قتل ہو گیا ہے تو اُسے ایک اور عمل بتا دیا گیا ہے یہ اس لئے نہیں کہ اس دوسرے عمل نے گناہ کو دور کر دیا ہے بلکہ اس لئے ہے کہ ظاہری شکل کی غرض کسی اور طرح پوری ہو جائے یا انسان ہوشیار ہو جائے اور آئندہ بے احتیاطی سے بھی کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے دوسروں کو تکلیف ہو.

Page 33

وَ لَا ھُمْ یُنْصَرُوْنَکی تشریح وَ لَا ھُمْ یُنْصَرُوْنَ یعنی اﷲ تعالیٰ کے عذاب سے ان تین طریق کے سوا کوئی اور غیر طبعی طریق بھی انسان کو بچا نہیں سکتا.اس کے عذاب سے بچنے کا ایک ہی طریق ہے کہ انسان صداقت کو سمجھنے اور اُسے قبول کرنے کے لئے پورا زور لگائے اور جہاں تک اس میں طاقت ہے اﷲ تعالیٰ کے احکام کو بجا لائے.اور اس کی آواز پر لبّیک کہتا رہے.پس یہود و نصاریٰ کو چاہیے کہ خود ساختہ طریقوں پر انحصار نہ کریں اور اﷲ تعالیٰ کی طرف سے جو نئی صداقت آئی ہے اُسے قبول کریں ورنہ کوئی اور حیلہ اُن کے کام نہ آئے گا.پہلی آیت اور آیت زیر تفسیر کا تعلق پہلی آیت سے اس آیت کا یہ تعلق ہے کہ پہلی آیت میں بتایا گیا تھا کہ تم کو خدا تعالیٰ نے اپنے زمانہ کے لوگوں پر فضیلت دی ہے.اس میں اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اس فضیلت کا نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ تم خدا تعالیٰ کے شکر گزار اور فرمانبردار بندے بنتے.مگر تم اس کے برخلاف اس کی اطاعت کا جؤ ااُتار پھینکنے کے لئے قسم قسم کے بہانے تلاش کرنے لگ گئے ہو اور خدا تعالیٰ کے فضل کو پیش کر کے اس سے ناجائز فائدہ اٹھانا اور ناواقفوں کو دھوکا دینا چاہتے ہو.وَ اِذْ نَجَّيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ۠ سُوْٓءَ الْعَذَابِ اور( اس وقت کو بھی یاد کرو) جب ہم نے تم کو فرعون کی قوم سے اس حالت میں نجات دی کہ وہ تمہیں بد ترین عذاب يُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَ يَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ١ؕ وَ فِيْ ذٰلِكُمْ دے رہی تھی تمہارے لڑکوں کو( ایک ایک کر کے) ذبح کرتی تھی اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتی تھی اور تمہارے رب بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ۰۰۵۰ کی طرف سے اس( بات) میں (تمہارے لئے) ایک بڑی آزمائش تھی.حَلّ لُغَات.اٰل.اٰل کے معنے ہیں کنبہ.قوم (اقرب) بعض کے نزدیک اٰل اَھْل سے َمقلوُب ہے(مفردات) اور اَھْلُ الرَّجُلِ کے معنے ہیں عَشِیْرَتُہٗ وَ ذَوُوْقُرْبَاہُ.آدمی کا کنبہ اور اس کے اقربا ء.وَاَھْلُ الرَّجُلِ : زَوْجَتُہٗ بعض اوقات اَھْلُ الرَّجُلِ بول کر یہ مراد ہوتا ہے کہ فلاں شخص کی بیوی.اور جب کسی نبی کے لئے یہ لفظ بولیں اور کہیں اَھْلُ نَبِيٍّ تو اس کے معنے ہوں گے اُمَّتُہٗ نبی کی اُمت.اور اہلِ بیت کے معنے ہیں گھر میں رہنے والے.اور اَھْلُ الْاَمْرِ ان لوگوں کو کہیں گے جو کسی اہم امور پر متعین ہوں.یعنی حُکّام (اقرب) لیکن اَھْل

Page 34

اور اٰل کے استعمال میں فرق کیا گیا ہے.لفظ اٰل بڑے انسانوں کی طرف ہی مضاف ہو گا اور کسی نکرہ کی طرف یا کسی زمانے اور مکان کی طرف نہیں ہو گا( مثلاً یہ نہ کہیں گے کہ آلِ رَجُلیا آلِ زمانہ یا آلِ بَیْت ) لیکن اَھْل کا لفظ ہر ایک کی طرف مضاف ہو سکتا ہے.نیز آل کا لفظ کسی معزز اور شریف ذات کی طرف ہی منسوب ہو گا بمقابل اَھل کے کہ وہ معززاور غیر معزز ہر دو کی طرف مضاف ہو جاتا ہے.یعنی یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اَلُ السُّلْطَانِ یعنی بادشاہ کی قوم اور رعیت.لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ آلُ الْخَیَّاطِ درزی کی آل.ہاں اَھْلُ الْخَیَّاطِ کہہ سکیں گے.مگر لفظ اَھْل ہرایک کے ساتھ استعمال ہو سکے گا یعنی اَھلُ السُّلْطَانِ بھی کہہ سکیں گے اور اَھْلُ الْخَیَّاطِ بھی.( مفردات) پس آلِ فرعون کے معنے ہوئے فرعون کی قوم.فِرْعَوْن لَقَبُ کُلِّ مَنْ مَلَکَ مِصْرَ یعنی لفظ فرعون مصر کے قدیمی بادشاہوں کا لقب ہوا کرتا تھا.بعض کے نزدیک ہر سرکش اور متمرّد و مغرور پر فرعون کا لفظ بولا جاتا ہے.اس کی جمع فَرَاعِنَۃٌ ہے.(اقرب) لفظِفرعون فَرْعَنَ سے بنا ہے اور فَرْعَنَ کے معنے ہیں کَان ذَا دَ ھَاءٍ وَ نَکْرٍ کہ اس کے اندر ذہانت اور عقلمندی حد درجہ کی پائی جاتی ہے اور تَفَرْعَنَ فُـلَانٌ کے معنے ہیں طَغٰی وَ تَـجَبَّـرَ سرکش ہوا اور شان و شوکت کا اظہار کیا.اور تَفَرْعَنَ النَّبَاتُ کے معنے ہیں طَالَ وَ قَوِیَ کہ کوئی پودا لمبا اور مضبوط ہو گیا ( اقرب) فرعون مگر مچھ کو بھی کہتے ہیں (اقرب) گویا مصر کے قدیمی بادشاہوں کا لقب ان کی حد درجہ ذہانت اور بڑھی ہوئی طاقت کی وجہ سے فرعون ہو گیا.یَسُوْمُوْنَکُمْ سَامَ سے مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے.اور سَامَ فُـلَا نَانِ الْاَمْرَ کے معنے ہیںکَلَّفَہٗ اِیَّاہُ کسی کو مشکل اور بامشقت کام کرنے کا حکم دیا.وَاَکْثَرُ مَا یُسْتَعْمَلُ فِی الشَّرِّ وَالْعَذَابِ اور اس فعل کا اکثر استعمال دُکھ اور شر پہنچانے کے معنوں میں آتا ہے.جب سَامَ الْبَائِعُ السَّلْعَۃَ کہا جائے تو اس کے معنے ہوں گے عَرَضَھَا وَ ذَکَرَ ثَمَنَھَا.سامان کو خریدنے والے پر پیش کیا اور قیمت کا ذکر کیا.جب سَامَہٗ خَسْفًاکہیں تو معنے ہوں گے اَوْلَاہُ اِیَّاہُ وَ اَرَادَہٗ عَلَیْہ ِ کہ اُسے ذِلّت پہنچائی یا اس پر ذلّت پڑنے کی خواہش کی.( اقرب) مفردات راغب میں ہے کہ اَلسَّوْمُ کے اصل معنے ہیںاَلذِّھَابُ فِی ابْتِغَاءِ الشَّيْ ءِ کہ کسی چیز کی تلاش میں جانا فَھُوَلَفْظٌ لِمَعْنًی مُرَکَّبٍ مِنَ الذِّ ھَابِ وَالْاِ بْتِغَاءِ گویا لفظ سَوْم درحقیقت مرکب معنے رکھتا ہے یعنی کسی جگہ جانا اور کسی چیز کو تلاش کرنا لیکن بعض اوقات صرف جانے کے معنے میںاستعمال ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں سَامَتِ الْاِبِلُ کہ اونٹ چرنے کے لئے گئے اور کبھی صرف اِبْتِغَاء یعنی چاہنے کے معنے میں.جیسے یَسُوْمُوْنَکُمْ سُوْٓءَ

Page 35

الْعَذَابِ کہ وہ تمہیں بدترین عذاب دینا چاہتے تھے.(مفردات) تاج العروس میں ہے کہ سَامَہٗ کے معنے ہیں اَلْزَمَہٗ وَ جَشَمَہٗ اس کے ذمہ کوئی کام لگایا اور اسے اس کام کے کرنے کی تکلیف دی.(تاج ) اَلْعَذَاب.اَلْعَذَابُ کُلُّ مَاشَقَّ عَلَی الْاِنْسَانِ وَمَنَعَہٗ عَنْ مُرَادِہٖ.عذاب کے معنے ہیں ہر وہ چیز جو انسان پر شاق گزرے اور حصول مراد سے اُسے روک دے.وَفِی الْکُلِّیَاتِ کُلُّ عَذَابٍ فِی الْقُرْآنِ فَھُوَ التَّعْذِیْبُ اِلَّا وَ لْیَشْھَدْ عَذَابَھُمَا طَائِفَۃٌ فَاِنَّ الْمُرَادَ اَلضَّرْبُ.اور کُلِّیَات (ابی البقاء)میں لکھا ہے کہ عذاب سے مراد قرآن مجید میں عذاب دینا ہوتا ہے سوائے وَ لْیَشْھَدْ عَذَابَھُمَا کی آیت کے.وہاں ظاہری سزا مراد ہے (اقرب) اَلْعَذَابُ ھُوَ الْاِیْجَاعُ الشَّدِیْدُ.عذاب کے معنے ہیں سخت تکلیف دینا.فَالتَّعْذِیْبُ فِی الْاَصْلِ ھُوَ حَمْلُ الْاِنْسَانِ اَنْ یَّعْذَ بَ اَیْ یَجُوْعَ وَیَسْھَرَ.اگر مادہ کے لحاظ سے اُسے دیکھا جائے تو اس کے معنے ہیں کہ کسی کو بھوکا اور بیدار رہنے پر آمادہ کرنا.کیونکہ عَذَبُ الرَّجُلُ کے معنے ہیں.اس نے کھانا پینا ترک کر دیا.وَقِیْلَ اَصْلُہٗ مِنَ الْعَذْ بِ.فَـعَـدَّ بْـتُـہٗ اَیْ اَ زَلْتُ عَذْ بَ حَیٰوتِہٖ.بعض نے کہا ہے کہ عذاب عَذْبٌ سے نکلا ہے.جس کے معنے میٹھے پانی کے ہیں.تَعْذِیْب کے معنے اور عَذَّبَ کے معنے ہیں کہ اُسے زندگی کی حلاوت سے محروم کر دیا (مفردات) پس عَذَابکے معنے ہوئے (۱) تکلیف (۲) ایسی چیز جو زندگی کی حلاوت سے محروم کر دے (۳) مقصودِ حیات سے محروم کر دے.پس یَسُوْمُوْنَکُمْ سُوْءَ الْعَذَاب کے معنے ہوں گے (۱) وہ تمہیں بدترین عذاب دے رہے تھے.(۲) وہ تمہیں بدترین عذاب دینا چاہتے تھے.یُذَبِّحُوْنَ.ذَ بَّـحَ سے مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور ذَ بَّـحَ ذَ بَـحَ سے باب تفعیل ہے.ذَ بَـحَ کے معنے ہیں شَقَّ پھاڑ دیا.نیز اس کے معنے ہیں فَتَقَ توڑ دیا.خَنَقَ گلاگھونٹ کر مار دیا.نَحَرَ ذبح کیا.(اقرب) لسان میں ہے اَلذَّبْحُ قَطْعُ الْحُلْقُوْمِ.ذَ بَـحَ کے معنے ہیں گلاکاٹنا (لسان).تاج العروس میں ہے اَلذَّ بْـحُ.اَلْھَلَاکُ کہ ذبح کے ایک معنی ہلاک کر دینے یا مار دینے کے ہیں (تاج).اس جگہ ذَ بَـحَ کے معنے مارنے یا گلا گھونٹ کر مارنے کے ہیں.پس یُذَبِّحُوْنَ اَبْنَائَکُمْ کے معنے ہوں گے (۱) وہ تمہارے لڑکوں کو مار دیتے تھے (۲) وہ تمہارے لڑکوں کو گلاگھونٹ کر مار دیتے تھے.یَسْتَحْیُوْنَ.اِسْتَحْیَا سے مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور اِسْتَحْیَاہُ کے معنے ہیں اَبْقَاہُ حَیًّا

Page 36

اُسے زندہ رہنے دیا.نیز لکھا ہے قَالَ اللِّحْیَانِیُّ اِسْتَحْیَاہُ اِسْتَبْقَاہُ وَلَمْ یَقْتُلْہُ کہ لحیانی کہتے ہیں.اِسْتَحْیَاہ کے معنے ہیں کہ اُسے زندہ رہنے دیا اور اُسے قتل نہ کیا (لسان) پس یَسْتَحْیُوْنَ نِسَائَکُمْ کے معنے ہوں گے کہ وہ تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے اور قتل نہ کرتے تھے.بَـلَاءٌ.بَلَوْتُ الرَّجُلَ ( بَـلَاءً وَ بَلْوًا) وَابْتَلَیْتُہٗ کے معنے ہیں اِخْتَبَرْتُہٗمیں نے اس کا امتحان لیا اور اِبْتَـلَاہُ اللہُ کے معنے ہیں اِمْتَحَنَہٗ.اﷲ نے اس کا امتحان لیا اور اس سے اسم اَلْبَلْوٰی.اَلْبَلْوَۃُ اَلْبَلِیَّۃُ اور اَلْبَلَاءُ آتا ہے یعنی امتحان.نیز لکھا ہے اَلْبَـلَاءُ یَکُوْنُ فِی الْخَیْرِ وَ الشَّرِّکہ بلاء کے اندر دونوں مفہوم پائے جاتے ہیں.بلائے خیر بھی اور بلائے شر بھی.چنانچہ کہتے ہیں اِبْتَلَیْتُہٗ بَـلَاءً حَسَنًا وَّ بَـلَاءً سَیِّئًاکہ میں نے اس کا اچھا امتحان لیا اور بُرا امتحان لیا.پھر لکھا ہے وَ اللہُ تَعَالٰی یَبْلِی الْعَبْدَ بَـلَاءً حَسَنًا وَیَبْلِیْہِ بَـلَاءً سَیِّئًا کہ اﷲ تعالیٰ اپنے بندے کا امتحان ہر دو طرح سے لیتا ہے بلائِ انعام سے بھی اور بلائِ تکلیف سے بھی.نیز اَلْبَـلَاءُ کے معنے انعام کے بھی لکھے ہیں (لسان) اَلْبَلَاءُ کے اصل معنے امتحان کے ہوتے ہیں لیکن امتحان چونکہ کبھی انعام کے ذریعہ سے اور کبھی سزا کے ذریعہ سے لیا جاتا ہے اس لئے بَلَاء کے اندر دونوں مفہوم پائے جاتے ہیں.انعام کا امتحان بھی اور تکلیف کا امتحان بھی.چنانچہ قرآن کریم میں آتا ہے.وَ بَلَوْنٰهُمْ بِالْحَسَنٰتِ وَ السَّيِّاٰتِ (الاعراف :۱۶۹) عَظِیْمٌ.عَظِیْمٌ.عَظُمَ سے صفت مشبہ کا صیغہ ہے اور عَظُمَ الشَّيْءُ عِظَمًا وَ عَظَامَۃً کے معنے ہیں کَبُرَ کوئی چیزبڑی ہو گئی.جب کہیں کہ عَظُمَ الْاَمْرُ عَلٰی فُـلَانٍ تو اس کے معنے ہوتے ہیں شَقَّ وَ صَعُبَ یعنی فلاں کام اس پر برداشت کرنا مشکل اور گراں ہو گیا ( اقرب) پس عَظِیْمٌ کے معنے ہوں گے (۱) بڑا (۲) گراں.مشکل.تفسیر.بنی اسرائیل پر خدا تعالیٰ کے متعدد احسانات اور ان کی تفصیل اس آیت سے ان احسانات کی تفصیلات گنوانی شروع کی ہے جو ایک لمبے عرصہ سے بنی اسرائیل پر ہوتے چلے آئے تھے.چنانچہ پہلا احسان یہ بتایا ہے کہ بنی اسرائیل مصر کے فراعنہ کے ماتحت غلاموں کی طرح زندگی بسر کر رہے تھے تب اﷲ تعالیٰ نے اپنے بندے موسیٰ کو بھیج کر اس عذاب سے اُن کو نجات دلوائی.پہلا احسان بنی اسرائیل کو غلامانہ زندگی سے نجات دلوانا بائبل میں بنی اسرئیل کی اس غلامانہ زندگی کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے.’’ مصر میں ایک نیا بادشاہ جو یوسف کو نہ جانتا تھا پیدا ہوا اور اس نے اپنے لوگوں سے کہا دیکھو کہ بنی اسرائیل کے لوگ ہم سے زیادہ اور قوی تر ہیں.آؤ ہم ان سے دانشمندانہ معاملہ کریں تا نہ ہو کہ جب وہ اور زیادہ ہوں اور جنگ پڑے تو وہ ہمارے دشمنوں سے مل جاویں اور ہم سے لڑیں اور ملک سے نکل جاویں.اِس

Page 37

لئے انہوں نے اُن پر خراج کے لئے محصّل بٹھلائے تاکہ انہیں اپنے سخت کاموں کے بوجھوں سے ستا ویں…اور مصریوں نے خدمت کروانے میں بنی اسرائیل پر سختی کی.اور انہوں سے سخت محنت سے گارا اور اینٹ کا کام اور سب قسم کی خدمت کھیت کی کروا کے ان کی زندگی تلخ کی.ان کی ساری خدمتیں جو وہ کراتے تھے مشقّت کی تھیں.‘‘ (خروج باب ۱ آیت ۸ تا ۱۴) يُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ کے معنے لڑکوں کو ہلاک کرنے کے يُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ رعمسیس ثانی جس کے زمانہ میں حضرت موسیٰ ؑ پیدا ہوئے بنی اسرائیل کا سخت دشمن تھا اور بنی اسرائیل کی ترقی دیکھ کر اس نے ان کے لڑکے قتل کرنے کا حکم دےدیا تھا.مگر دائیوں کی نرم دلی کی وجہ سے اِس ارادہ میں وہ پوری طرح کامیاب نہ ہوا اور آخر اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے لڑکے دریا میں پھینک دئے جایا کریں.اور لڑکیاںبچا لی جائیں.‘‘(خروج باب۱ آیت ۲۲) طالمود میں بھی اسی مضمون کی روایات ہیں.اسی طرح اعمال باب ۷ آیت ۱۹ میں لکھا ہے:.’’ یہاںتک کہ اس نے (فرعون نے ) ان کے لڑکوں کو پھینکوا دیا تاکہ وے جیتے نہ رہیں.‘‘ بعض لوگوں نے اِس آیت میں ذبح کے لفظ سے دھوکا کھایا ہے اور یہ سمجھا ہے کہ قرآن کریم کے نزدیک بنی اسرائیل کے بچوں کا گلا کاٹ دیا جاتا تھا.حالانکہ تاریخ کی شہادت اس کے خلاف ہے.اِن لوگوں کے دھوکا کھانے کی یہ وجہ ہے کہ ذبح کا لفظ گلاکاٹ دینے کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے.لیکن اس کے معنے ہلاک کر دینے کے بھی ہیں.جن کے نظر انداز کر دینے کی وجہ سے اِن معترضوں کو دھوکا لگا ہے.چنانچہ تاج العروس جلد ۲ صفحہ ۱۳۸ پر لکھا ہے.وَالذَّ بْـحُ: اَلْھَـلَاکُ یعنی ذبح کے ایک معنی ہلاکت کے بھی ہیں.پس یُذَ بِّـحُوْنَ اَبْنَـآئَـکُمْ کے یہ معنے نہیں کہ وہ تمہارے لڑکوں کا گلا کاٹ دیتے تھے بلکہ یہ معنے ہیں کہ وہ تمہارے لڑکوں کو ہلاک کرتے تھے.چنانچہ سورۂ اعراف آیت ۱۴۲ میں یُذَبِّحُوْنَ اَبْنَـآئَـکُمْ کی بجائے یُقَتِّلُوْنَ اَبْنَـآئَـکُمْ کے الفاظ رکھ کر قرآن کریم نے یُذَ بِّـحُوْنَ کے معنے خود ہی کر دیئے ہیں کہ اِس سے مراد گلا کاٹنا ہی نہیں بلکہ مار دینا ہے خواہ کسی طرح سے ہو.بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ایسے عذاب سے نجات دینے میں تمہارے لئے بڑا انعام تھا.یہ نجات بہت سے انعامات کا موجب ہوئی.

Page 38

وَ اِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَاَنْجَيْنٰكُمْ۠ وَ اَغْرَقْنَاۤ اٰلَ فِرْعَوْنَ اور( اس وقت کو بھی یاد کرو) جب ہم نے تمہارے لئے سمندر کوپھاڑا پھر ہم نے تمہیں نجات دی اور تمہاری نظروں وَ اَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ۰۰۵۱ کے سامنے فرعون کی قوم کو غرق کر دیا.حَلّ لُغَات.فَرَقْنَا.فَرَقَ سے متکلّم مع الغیر کا صیغہ ہے.اور فَرَقْنَابِکُمُ الْبَحْرَ کے معنی ہیں فَلَقْنَاہُ ہم نے سمندر کو پھاڑا.(اقرب) تَنْظُرُوْنَ.نَظَرَ سے مضارع جمع مخاطب کا صیغہ ہے.اور نَظَرَہٗ وَ اِلَیْہِ کے معنے ہیں اَبْصَرَہٗ وَ تَأَ مَّلَہٗ بِعَیْنِہٖ کسی پر اچانک نظر پڑنے کے بعد غور سے اسے دیکھنے کے لئے ٹِکٹکی لگائی.نیز نَظَرَہٗ کے معنے ہیں.مَدَّ طَرْفَہٗ اِلَیْہِ رَآہُ اَوْ لَمْ یَرَہٗ کسی کی طرف آنکھ اٹھائی.خواہ پھر اسے دیکھ سکایا نہ دیکھ سکا.(دونوں حالتوںمیںنَظَرَ کا لفظ اس پر بول سکتے ہیں) نیز کہتے ہیں نَظَرَ فِی الْاَمْرِ نَظَرًا.اور معنے یہ ہوتے ہیں کہ تَدَبَّرَہٗ وَ تَفَکَّرَ فِیْہِ یُقَدِّرُہٗ وَ یُقِیْسُہٗ نظر کے یہ بھی معنے ہیں کہ کسی امر پرغور کیا اور کسی معاملہ کو کسی اور معاملہ پر قیاس کر کے غور و فکر سے اپنی رائے قائم کی.جب نَظَرَبَیْنَ النَّاسِ کہیں تو اس کے معنے ہوتے ہیں حَکَمَ وَ فَصَلَ دَعَاوِیْھِمْ لوگوں کے جھگڑوں کا سوچ بچار کر فیصلہ کیا اور یہ بتایا کہ ان میں سے اپنے دعوے میں صادق کون تھا اور جب نَظَرَ لِلْقَوْمِ بولا جائے تو اس کے معنے یہ ہوں گے دَنٰی لَھُمْ وَ اَعَانَھُمْ کہ لوگوں کو مصائب و مشکلات میں پھنسا دیکھ کر دل میں رحم پیدا ہوا اور ان کی مدد کی.نَظَرَالشَّیْءَ کے ایک معنے اِنْتَظَرَہٗ کے بھی ہیں یعنی انتظار کیا.نیز اہل عرب کہتے ہیں دَارِیْ تَنْظُرُ اِلٰی دَارِ فُـلَانٍ اَیْ تُقَابِلُھَا.یعنی میرا گھر فلاں کے گھر کے بالمقابل ہے.(اقرب) پس تَنْظُرُوْنَ کے معنے ہوں گے (۱) تم آلِ فرعون کا غرق ہونا دیکھ رہے تھے.(۲)تم آل فرعون کے غرق ہونے کو دیکھ کر ان کے دعاوی کے جھوٹا ہونے اور اپنے دعاوی کے سچا ہونے کا فیصلہ کر رہے تھے.(۳) تم آلِ فرعون کے غرق ہونے پر رحم کھا رہے تھے کہ کاش وہ بدیاں نہ کرتے اور ہلاکت تک نوبت نہ پہنچتی.(۴) تم ان کی ہلاکت کے منتظر تھے.(۵) ہم نے آلِ فرعون کو اس وقت غرق کر کے ہلاک کر دیا جب کہ تم بالکل ان کے بالمقابل تھے.تفسیر.فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ کے معنی کرنے میں مفسرین کا غلطی کھانا اور اس کے صحیح معنے فَرَقْنَابِکُمُ الْبَحْرَ کے لفظی معنے ہیں.جبکہ ہم نے تمہارے ذریعہ سے سمندر کو پھاڑا اور ان معنوں سے دھوکا کھا کر

Page 39

اکثر مفسرین نے آیت کے یہ معنے کئے ہیں کہ بنی اسرائیل دریا پھاڑنے کا ذریعہ تھے.ان کو دریا میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا تو جوں جوں وہ آگے بڑھتے تھے دریا کا پانی سمٹتا جاتا تھا لیکن یہ معنے خود قرآن کریم کے الفاظ سے غلط ثابت ہوتے ہیں.قرآن کریم میں اﷲ تعالیٰ فرماتا ہے.فَاَوْحَيْنَاۤ اِلٰى مُوْسٰۤى اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ١ؕ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ( الشعراء :۶۴)یعنی ہم نے موسیٰ ؑ کو وحی کی کہ تو سمندر پر سونٹا مار.جب اس نے سونٹا مارا تو سمندر پھٹ گیا اور ہر ٹکڑا ایک اونچے ٹیلے کی طرح نظر آتا تھا.اِس سے معلوم ہوتا ہے کہ سمندر کے پھٹنے کا ذریعہ ظاہر میں سونٹا تھا نہ کہ بنی اسرائیل.پس یہ معنے کہ بنی اسرائیل کے ذریعہ سے سمندر کو پھاڑا باطل ہوئے.اب یہ سوال ہے کہ اس کے معنے کیا ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بَاء عربی زبان میں تعلیل اور سَبَبِیَّتْ کے لئے بھی آتی ہے.اور آیت کے معنے یہ ہیں.کہ ہم نے تمہارے سبب سے سمندر کو پھاڑا.یعنی تمہیں نجات دینے کے لئے ہم نے ایسا کیا.دوسرے الفاظ میں فَرَقْنَالَکُمُ الْبَحْرَ کے معنوں میں فَرَقْنَا بِکُمُ الْبَحْرَ آیا ہے.( دیکھو بحر محیط، کشّاف، شرح مِائَۃُ عَامِل زیر آیت ھٰذا) فَرَقْنَا بِکُمُ الْبَحْرَمیں بنی اسرائیل کے سمندر سے ہو کر بچ نکلنے کے معجزہ کی طرف اشارہ وَاِذْ فَرَقْنَا بِکُمُ الْبَحْرَ اِس آیت میں اِس معجزہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو حضرت موسیٰ ؑکے لئے اﷲ تعالیٰ نے اُس وقت دکھایا جبکہ حضرت موسیٰ ؑ بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر شام کی طرف لے جا رہے تھے.اور ان کو واپس لے جانے کے لئے فرعون اپنے لشکروں سمیت ان کا تعاقب کر رہا تھا.خروج باب ۱۴ آیت ۲۱ تا ۳۱ میں لکھا ہے:.’’ پھر موسیٰ نے دریا پر ہاتھ بڑھایا.اور خداوند نے بہ سبب بڑی پوربی آندھی کے تمام رات میں دریا کو چلایا اور دریا کو سُکھا دیا اور پانی کو دو حصے کیا.اور بنی اسرائیل دریا کے بیچ میں سے سوکھی زمین پر ہو کے گزر گئے.اور پانی کی ان کے دہنے اور بائیں دیوار تھی.اور مصریوں نے پیچھا کیا.اور ان کا پیچھے کئے ہوئے وَے اور فرعون کے سب گھوڑے اور اس کی گاڑیاں اور اس کے سوار دریا کے بِیچوں بیچ تک آئے.اور یوں ہوا کہ خداوند نے پچھلے پہر اس آگ اور بدلی کے ستون میں سے مصریوں کے لشکر پر نظر کی.اور مصریوں کی فوج کو گھبرا دیا.اور ان کی گاڑیوں کے پہیوں کو نکال ڈالا.ایسا کہ مشکل سے چلتی تھیں.چنانچہ مصریوں نے کہا.کہ آؤ اِسرائیلیوں کے مُنہ پر سے بھاگ جاویں.کیونکہ خداوند اِن کے لئے مصریوں سے جنگ کرتا ہے.اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا ہاتھ دریا پر بڑھا.تاکہ پانی مصریوں

Page 40