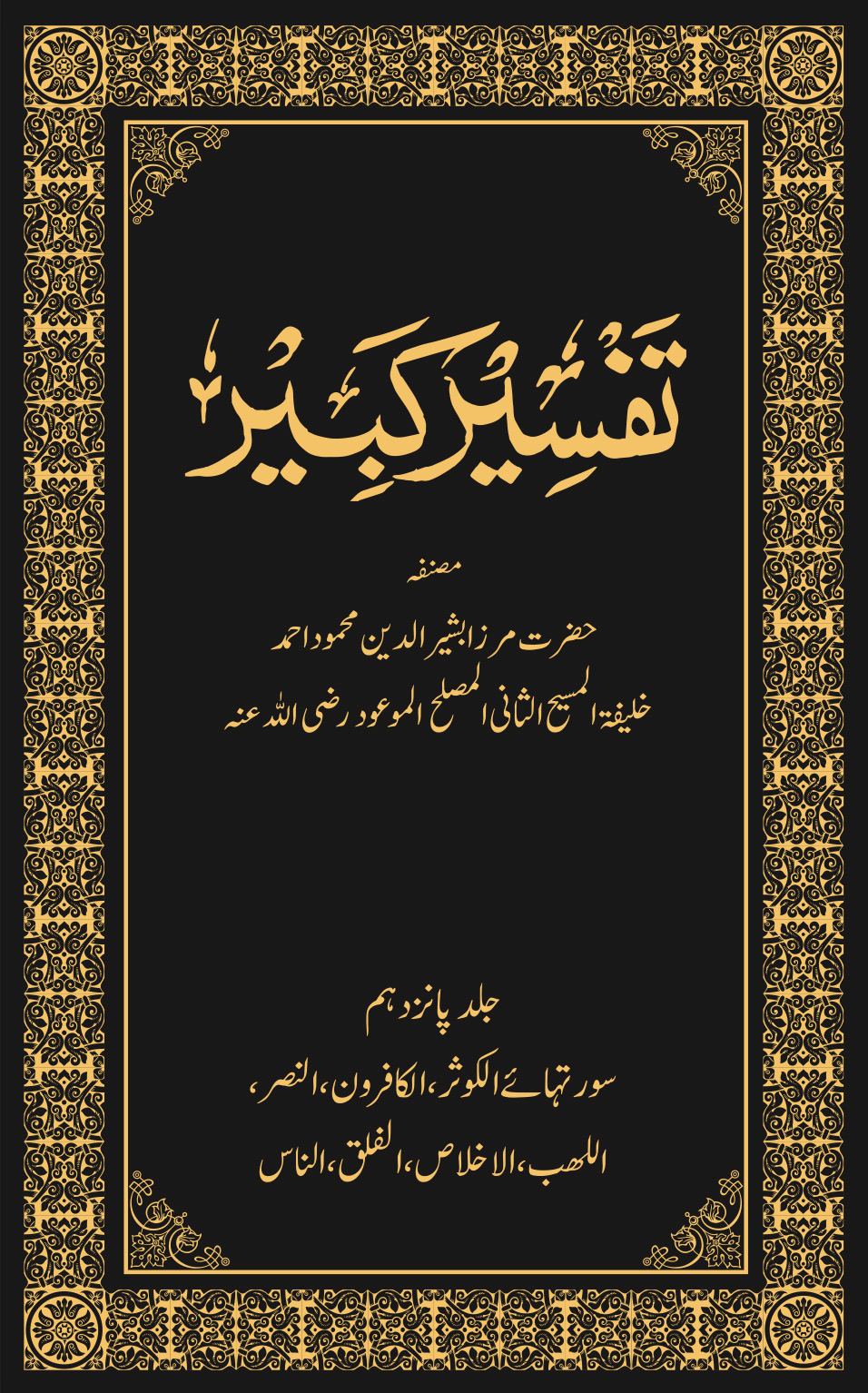

Complete Text of Tafseer-e-Kabeer Volume 15

Content sourced fromAlislam.org

Page 5

سُوْرَۃُ الْکَوْثَرِ مَکِّیَّۃٌ سورۃ کوثر.یہ سورۃ مکی ہے وَھِیَ ثَلٰثُ اٰیَا تٍ دُوْنَ الْبَسْمَلَۃِ وَ فِیْـھَا رُکُوْعٌ وَّاحِدٌ اوراس کی بسم اللہ کے علاوہ تین آیات ہیں اور ایک رکوع ہے سورۃ کوثر مکی سورۃ ہے سورۃ کو ثر اکثر رواۃ کے نزد یک مکی سورتوں میں سے ہے.حسن بصری ؒ، عکرمہؓ اور قتادہ اسے مدنی قرار دیتے ہیں.یوروپین مستشرقین کے نزدیک یہ سورۃ مکی ہے اور اسلام کے بالکل ابتدائی زمانہ کی ہے.جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو مشرکین مکہ میں سے کچھ لوگ آپ کو نعوذباللہ دیوانہ سمجھتے تھے اور اس لئے وہ آپ سے کچھ سرو کار نہیں رکھتے تھے لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو یہ کہتے تھے کہ یہ شخص عرب کے قومی مذہب کو بگاڑنے کی تدبیریں کر رہا ہے اس کا مقابلہ کرنا چا ہیے، اس لئے وہ آپ کو ایذائیں دیتے، دکھ دیتے اور مارتے پیٹتے تھے.پھر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ اگر محمد(صلی اللہ علیہ وسلم) کی تم مخالفت کروگے اور اسے مارو پیٹو گے تو خواہ مخواہ لوگوں کی توجہ اس کی طرف منعطف ہو گی.کیونکہ باہر کے لوگ مکہ آتے ہیں جب وہ دیکھتےہیں کہ تم محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)کو ایذائیں دیتے ہو، مارتے ہو، پیٹتے ہو تو وہ اس کے متعلق پوچھنے لگ جاتے ہیں اور اس کے معاملہ میں دلچسپی لینے لگ جاتے ہیں.اس طرح اسے اہمیت اور عظمت حاصل ہوتی جارہی ہے.گو اس کی باتیں ہمیں پسند نہیں ہیں.گو اس کی تعلیم سارے عرب کے قومی مذہب کے خلاف ہے مگر مصلحتاً ہمیں اسے کچھ نہیں کہنا چاہیے تا اسے اہمیت و عظمت حاصل نہ ہو جائے ان لوگوں میں سے عاص بن وائل بھی تھا جو مکہ کا ایک بڑا سردار تھا.اس کا بھی یہی خیال تھا کہ مخالفت کی وجہ سے چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہمیت حاصل ہورہی ہے اور لوگوں کی توجہ ان کی طرف مبذول ہو رہی ہے اس لئے ہمیں مخالفت سےرک جانا چاہیے اور انہیں کچھ نہیں کہنا چاہیے.اگرچہ ہمیں ان کی حرکات پسند نہیں اور اگرچہ ان کی تعلیم ہمارے مذہب کے خلاف ہے.مگر پھر بھی مصلحت اسی میں ہےکہ انہیں کچھ نہ کہیں.چنانچہ عاص بن وائل کہا کرتا تھا کہ دَعُوْہُ اِنَّـمَاھُوَ رَجُلٌ اَبْتَـرُ لَا عَقِبَ لَہٗ لَوْ ھَلَکَ انْقَطَعَ ذِکْرُہٗ وَاسْتَـرَحْتُمْ مِنْہُ (البحر المحیط سورۃ الکوثر) یعنی محمد (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کو

Page 6

چھوڑ دو یہ تو ایک ایسا شخص ہے جس کی کوئی نرینہ اولاد نہیں اور نہ ہی اس کا کوئی پیچھےرہنے والا ہے جو اس کی تعلیم کو اس کی وفات کے بعد قائم رکھ سکے.اگریہ وفات پا گیا تو اس کا ذکر خود بخود منقطع ہو جائے گا اور تم اس کے وعظوں اور نصیحتوں سے محفوظ ہو جاؤ گے.مفسرین کے نزدیک سورۂ کوثر کا شانِ نزول گویا عاص بن وائل کے نزدیک آپ کی تعلیم ایک جتھہ بندی والی بات تھی اور نرینہ اولاد ہی اس کو قائم رکھنے میں ممدّ ہو سکتی تھی.چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد نہیں تھی صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں تھیں اور لڑکیوں کی عرب میں کوئی وقعت نہیں سمجھی جاتی تھی.عرب لوگ سمجھتے تھے کہ لڑکیاں تو دوسرےخاندانوں میں چلی جائیں گی جہاں وہ انہی کی مرضی کےمطابق چلیں گی.باپ کی یاد کو قائم رکھنے والے تو اس کےلڑکے ہی ہو تے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ نرینہ اولاد نہیں صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں اس لئے جب آپ وفات پا جائیں گے تو آپ کی تعلیم بھی ختم ہو جائے گی خواہ مخواہ آپ کی مخالفت کر نے میں آپ کو اہمیت حاصل ہو تی جا رہی ہے.انہیں چھوڑ دو.وفات کے بعد آپ کا قائم کردہ سلسلہ خودبخود منقطع ہو جائے گا پس مخالفت کر کے آپ کی تعلیم پھیلانے کی کیا ضرورت ہے کیونکہ مخالفت کو دیکھ کر لوگوں کی توجہ خواہ مخواہ ان کی طرف پھر جاتی ہے.اسی وجہ سے عاص بن وائل یہ کہا کرتا تھا کہ آپ ابتر ہیں، آپ کی نرینہ اولاد نہیں جو آپ کی وفات کے بعد آپ کے سلسلے کو قائم رکھ سکے.مفسرین کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے اس کے اور اس کے ہم خیال لوگوں کی تردید میں ہی یہ سورۃ اتاری.تاریخوں سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ کو ابتر کہنے والا صرف عاص بن وائل ہی نہیں تھا بلکہ اور لوگ بھی تھےجو آپ کو ابتر کہاکرتے تھے.ابو جہل کے متعلق بھی آتا ہے کہ وہ بھی آپ کو ابتر کہا کرتا تھا.اس کی وجہ یہ تھی کہ ان سب کی نرینہ اولاد تھی، لڑکے تھے.لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی لڑکا نہیں تھا اور جتھہ بندی کے لحاظ سے عرب میں لڑکے کی قدر ہو تی تھی ان لوگوں کا خیال تھا کہ جب آپ وفات پا جائیں گے تو ساتھ ہی آپ کا قائم کردہ سلسلہ بھی ختم ہوجائے گا.وہ آپ کے سلسلہ کو عارضی شورش سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ کی مخالفت کی کوئی ضرورت نہیں مخالفت سے خواہ مخواہ اس سلسلہ کو ترقی مل رہی ہے.سورۂ کوثر کو مدنی کہنے والوں کی تردید اس سورۃ میں چونکہ ایسے لوگوں کی تردید کی گئی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہا کرتے تھے.اس لئے بعض لوگوں نے غلطی سے اسے مدنی قرار دے دیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم فوت ہوئے اس وقت کفار نے یہ کہا تھا کہ آپ ابتر ہو گئے ہیں

Page 7

اور اس وقت یہ سورۃ ان کے خیال کی تردید میں نازل ہوئی تھی.(روح المعانی زیر آیت اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ) لیکن جب روایتوں سے یہ ثابت ہے کہ یہ سورۃ مکی ہے تو محض ابتر کے لفظ سے یہ قیاس کر لینا کہ یہ سورۃ مدنی ہے درست نہیں.کفار آپ کے بیٹے ابراہیم کی پیدائش تک کیوں خاموش رہے تھے.ابراہیم آپؐکی وفات سے تین سال پہلے پیدا ہوئے تھے گویا آپ کی وفات سے تین سال قبل تک آپ کو کوئی بھی ابتر نہیں کہتا تھا.کون عقلمند یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہو اور وہ وفات پائے تو پھر آپ کو ابتر کہیں.ابراہیم کی پیدائش سے پہلے بیس سال میں بھی تو آپ کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی اور پھر آپ پر بڑھاپا بھی آیا ہوا تھا.اس وقت کفار نے آپ کو ابتر کیوں نہیں کہا.جب ابراہیم کی پیدائش تک وہ انتظار کرتے رہے تو اس کی وفات کے بعد انہوں نے کیوں انتظار نہیں کیا.ابراہیم ڈیڑھ سال کی عمر میں فوت ہوئے تھے تو کیا اس کے بعد آپ کی نرینہ اولاد نہیں ہوسکتی تھی.کیا ڈیڑھ سال کے عرصہ میں انسان ناکارہ ہو جاتا ہے؟ یہ محض قیاسات ہیں عقل ان کی تائید نہیں کرتی.یہ سورۃ میرے مقرر کردہ اصول کے مطابق (جو میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ قرآن کریم کی آخری چند سورتوں میں سے باری باری ایک سورۃ زیادہ تر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی زمانہ سے تعلق رکھتی ہے اور دوسری زیادہ تر آپ کی امت کے آخری زمانہ سے تعلق رکھتی ہے) رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی زمانہ سے تعلق رکھتی ہے.یہ ضروری نہیں کہ جو سورۃ آپؐکے ابتدائی زمانہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہو اس میں آپؐکی امّت کے آخری زمانہ کا ذکر نہ ہو یا جو سورۃ آپؐکی امت کے آخری زمانہ سے تعلق رکھتی ہو اس میں آپ کے ابتدائی زمانہ کا ذکر نہ ہو ذکر تودونوں زمانوں کا پایا جا سکتا ہے.لیکن مضمون میں زیادہ تر اہمیت ابتدائی زمانہ کو ہو گی یا آخری زمانہ کو ہوگی.چونکہ سورۃ ماعون رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے آخری زمانہ کے ساتھ متعلق ہے جبکہ اس کی حالت خراب ہوجانی تھی اور آپ کی امّت کے ایک حصہ نے ریا کی نمازیں پڑھنے لگ جانا تھا.یعنی نمازوں کا مغز جاتے رہنا تھا اور آپ کی امت نے دیگر خرابیوں کا شکار ہوجانا تھا اس لئے اب سورۂ کوثر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے ابتدائی زمانہ کا ذکر ہے.سورۂ کوثر کے بعد صرف چھ چھوٹی چھوٹی سورتیں باقی رہ جاتی ہیں.میرے نزدیک چونکہ اب قرآن کریم کا خاتمہ نزدیک آگیا ہے اس لئے جیسا کہ سمجھ دار مصنّفوں کا قاعدہ ہے کہ وہ کتاب کے آخر میں آکر مضمون کو سمیٹتے ہیں کبھی خلاصہ بیان کرتے ہیں اور کبھی مضمون کے مغز کو بیان کرتے ہیں تا وہ قارئین پر اثر ڈال سکیں.اسی طرح قرآن کریم اب خاتمہ کے قریب آپہنچا ہے.اس سورۃ کے بعد صرف چھ سورتیں باقی رہ جاتی ہیں.اس لئے اللہ تعالیٰ

Page 8

نے مضمون سمیٹنے شروع کر دیئے ہیں.( میں نے پہلے لکھا ہے کہ یہ سورۃ زمانۂ نبوت کے ابتدا میں نازل ہوئی تھی مگر اب میں نے لکھا ہے کہ اس سورۃ میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اب قرآن کریم ختم ہو رہا ہے.بظاہر اس میں اختلاف نظر آتا ہے مگر در اصل اختلاف نہیں.میں پہلے سیپارہ کی تفسیر میں اس امر کو ثابت کر چکا ہوں کہ قرآن کریم کی دو ترتیبیں ہیں.ایک ترتیب زمانۂ نزول کے ابتدائی دور کے لحاظ سے ہے اور دوسری اسلام کی عمر یعنی زمانۂ قیامت تک کے حالات کے لحاظ سے ہے اور وہی اصلی ترتیب ہے.قرآن کریم کا یہ معجزہ ہے کہ دونوں زمانوں کی ترتیب اس کی بلیغ حکمتیں رکھتی ہے.پس گویہ سورۃ ابتدائی زمانہ میں نازل ہوئی تھی مگر اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ دوسری ترتیب میں اسے قرآن کریم کے آخر میں رکھاجائے گا اس لئے اس کا مضمون اس طرح نازل کیا گیا کہ وہ قرآن کریم کے آخر میں رکھا جاکر قرآنی ترتیب کی شان کو ظاہر کرے.چنانچہ اس کا مضمون باوجود اس کے کہ یہ سورۃ ابتدا میں نازل ہوئی تھی بعد میں نازل ہو نے والی سورتوں کے ساتھ اس طرح جڑ جاتا ہے کہ گویا یہ سورۃ ان بعد میں نازل ہو نے والی سورتوں کے بعد میں نازل ہوئی ہے ) اور سورۃ میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ قرآن کریم اب ختم ہو نے والا ہے.سارے مضامین اس میں آ گئے ہیں.سب مطالب اس میں بیان کر دیئے گئے ہیں.او رتمام قسم کی خوبیاں اور اوصاف اس میں پائے جاتے ہیں اس لئے اس سورۃ کو اگر کوثر کہہ دیں تو بے جا نہ ہوگا.سورۃ کوثر میں درحقیقت قرآن کریم کا نام بتایا گیا ہے اور یہ مضمون لوگوں کے سامنے رکھا گیا ہے کہ جب شروع میں یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا تھا اور قرآن کریم کی ابھی چند چھوٹی چھوٹی سورتیں نازل ہوئی تھیں اس وقت جب یہ کہا جاتا تھا کہ اس کتاب میں سب معارف پائے جاتےہیں، سب مضمون پائے جاتے ہیں اور یہ انسان کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والی ہے تو تم کہا کرتے تھے اس میں ہے کیا چند اخلاقی باتیں بیان کی گئی ہیں.اب اللہ تعالیٰ انہیں بتاتا ہے کہ ابتدا میں تو یہ کتاب تمہارے نزدیک چند اخلاقی باتوں کا مجموعہ تھی لیکن اب جبکہ یہ کتاب ختم ہو رہی ہے.بولو! کیا یہ چند اخلاقی باتیں ہیں.کیا اس میں تمام معارف اور مطالب بیان نہیں کئے گئے.کیا اس میں سارے مضامین نہیں آگئے.کیا یہ انسان کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والی نہیں؟ گویا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے خاتمہ پر اس کے نزول کے مقصد کے تمام و کمال طور پر پورا ہو جانے کی طرف لوگوں کو توجہ دلائی ہے اور بتا یا ہے کہ جو دعویٰ ابتداء اسلام میں کیا گیا تھا اب وہ قرآن کریم کے مکمل ہونے سے لفظاً لفظاً پورا ہو گیا ہے.پھر اس سورۃ میں اس طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے وہ بھی تمام علوم کے جامع ہیں گویا اِنَّاۤ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ میں اللہ تعالیٰ نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

Page 9

نے بھی اپنی عمر گذار لی ہے اور قرآ ن کریم کا نزول بھی ختم ہو رہا ہے یعنی آپؐبھی عمر کے خاتمہ پر ہیں اور قرآن کریم بھی خاتمہ پر ہے.اب تم دیکھو کیا قرآن کریم اپنے اندر غیر معمولی وسعتِ مضامین رکھتا ہے یا نہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تم خیال کرتے تھے کہ یہ ابتر ہیں.اب دیکھو کیا آپ کے وجود نے اپنے آپ کو پھیلایا ہے یا نہیںاور جہاں تک آپؐکے اخلاق فاضلہ کا تعلق ہے آپؐنے ان کے اندر کامیابی حاصل کی ہے یا نہیں.اب بتاؤ کہ آپؐکو کوثر مل گیا یا نہیں ملا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ کیا آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق کچھ بتا سکتی ہیں آپ کے اخلاق کیسے تھے؟تو حضرت عائشہؓ نے جواب میں فرمایا کَانَ خُلُقُہُ کُلُّہُ الْقُرْاٰنُ (الطبقات الکبرٰی لابن سعد ذکر صفۃ اخلاق رسول اللہ ) کہ مجھے آپؐکے اخلاق بتانے کی کیا ضرورت ہے قرآن کریم پڑھو اس سے تمہیں آپؐکے اخلاق کا پتہ لگ جائے گا.قرآن کریم نے جہاں حکم دیا ہے کہ یوں کرنا چاہیے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اور قرآن کریم نے جس امر سے منع کیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام نہیں کیا کرتے تھے قرآن کریم پڑھو اسی سے آپ کے اخلاق کا پتہ لگ جائے گا.قرآن کریم اگر کہتا ہے کہ نمازیں پڑھو تو سمجھ لو کہ آپ نمازیں پڑھا کرتے تھے.قرآن کریم اگر کہتا ہے کہ روزے رکھو تو سمجھ لو کہ آپ روزے رکھا کرتے تھے قرآن کریم اگرصدقہ و خیرات کا حکم دیتا ہے تو سمجھ لو کہ آپ صدقہ و خیرات دیاکرتا کرتے تھے.قرآن کریم اگر نرمی کا حکم دیتا ہے تو سمجھ لو کہ آپ نرمی کیا کرتے تھے.قرآن کریم اگر حکم دیتا ہے کہ مجرم کو ایسی سزا دو جس سے اس کی اصلاح ہو جائے تو سمجھ لو کہ آپ مجرم کو سزا اسی شکل میں دیا کرتے تھےکہ اس کی اصلاح ہو جائے.قرآن کریم اگر حکم دیتا ہے کہ قصوروں کو معاف کردو توسمجھ لو کہ آپ لوگوں کے قصور معاف کر دیا کرتے تھے.آپ کی تاریخ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کے سوانح بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کی سیرت بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں.قرآن کریم آپ کی مکمل تصویر ہے.گویا قرآن کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو موتی ہیں جو ایک ہی سیپ سے توأم نکلے ہیں جیسے توأم بچے ہوتے ہیں ان کی شکلیں ایک جیسی ہو نے کی وجہ سے بعض دفعہ وہ الگ الگ پہچانے تک نہیں جاتے ان کی پیدائش کے وقت ڈاکٹر ان پر نشان لگا دیتے ہیں تا معلوم ہو کہ کون سا بچہ پہلے پیدا ہوا ہے اور کون سا بچہ بعد میں پیدا ہوا ہے یہی حال قرآن مجید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے.ایک کو دیکھو اور دوسرے کو پہچان لو.اور دوسرے کو دیکھو تو پہلے کو پہچان لو.حضرت عائشہؓ کے قول کے بھی یہی معنے ہیں کہ قرآن کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گویا جڑواں بچے ہیں، ایک ہی سیپ کے دو موتی ہیں.قرآن کریم کو دیکھنا ہو تو

Page 10

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو اور اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہو تو قرآن کریم کو دیکھ لو.جو باتیں اس میں پائی جاتی ہیں وہ سب آپ کے وجود میں پائی جاتی ہیں.اور جوفعل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے وہ قرآن کریم میں پایا جاتا ہے اور جو آپ نہیںکرتے تھے وہ قرآن کریم میں نہیں پایا جاتا.گویا ایک سے دوسرے کو روشنی ملتی ہے.قرآن کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کو جِلا دیتا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم قرآن کریم کو جِلا دیتے ہیں.عجیب بات یہ ہے کہ سورۂ کوثر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانۂ نبوت کے ابتدا میں نازل ہو تی ہے لیکن اس میں آخری زمانہ کی خبر اس تفصیل سے دی گئی ہے کہ انسان محو حیرت ہو جاتا ہے اس سورۃ میں بتایا گیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کی کیا شان ہو گی اور قرآن کریم کی تکمیل کے وقت اس کی کیا شان ہو گی.جب یہ سورۃ آپ کی نبوت کے دوسرے یا تیسرے سال نازل ہوئی تو آپ کی حیثیت کیا تھی.آپ کو کوئی جانتا بھی نہ تھا.آٹھ دس آدمی آپ پر ایمان لائے تھے.پندرہ بیس چھوٹی چھوٹی سورتیں آپ پر نازل ہوئی تھیں.آپ کے کیریکٹر اور نبوت کے مطابق اخلاق فاضلہ کے مظاہرے کے کوئی مواقع نظر نہیں آتے تھے دوسرے انبیاء علیہم السلام کی وہ پیشگوئیاں جن کے متعلق آپ کہتے تھے کہ وہ آپ کے متعلق ہیں یا وہ پیشگوئیاں جو آپ خود اپنے متعلق کیا کرتے تھے وہ ابھی پوری نہیں ہوئی تھیں.آپ کا وجود ایسا تھا جیسے کسی بڑے درخت کی گٹھلی سے صرف ایک کونپل نکلتی ہے.وقت سے پہلےکون کہہ سکتا ہے کہ وہ چھوٹی سی کونپل ایک دن ایک عظیم الشان درخت بنے گی.لوگ اس کے پھل کھائیں گے اس کے سایہ میں بیٹھیں گے اس وقت اسے ایک بکری بھی اپنے پاؤں سے دباسکتی ہے.ایک کیڑا بھی اسے کاٹ کر گرا سکتا ہے.قرآن کریم کی ابھی چند ہی سورتیں نازل ہوئی تھیں اور چند گنتی کے آدمی ہی آپ پر ایمان لائے تھے.اس وقت جب آپ کی کو ئی حیثیت نہیں تھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّاۤ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ اے مکہ والو تم یہ خیال نہ کرو کہ قرآن کریم کیا ہےچنداخلاقی باتیں ہیں.ایسا نہیں.یہ تو ایک مکمل کتا ب بننے والی ہے.یہ خیال مت کرو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حیثیت نہیں.وہ تو ایک عظیم الشان مقام پر پہنچنے والے ہیںجسے کوثر کہا جاتا ہے.کوثر کےلفظ میں آپ کی زندگی، آپ کو عطا شدہ علوم، اخلاق فاضلہ اور فتوحات سب شامل ہیں.اس وقت جبکہ آپ کو اور آپ کے پاس بیٹھنے والوں کو لوگ مارتے تھے، پیٹتے تھے.آپ کے اخلاق کی برتری کو کوئی کیا ثابت کر سکتا تھا.اس وقت اگر کوئی کہتا کہ آپ رحیم و کریم ہیں تو دشمن کہہ سکتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے کمزور ہیں کہ لوگ انہیں مارتے ہیں، پیٹتے ہیں اور مختلف قسم کی ایذائیں دیتے ہیں.جب دشمن زبردست ہے تو پھر معافی

Page 11

دینے اور رحم کرنے کے کیا معنے.جب تک آپ کو وہ مقام حاصل نہ ہوتا کہ آپ غالب ہو تے اور آپ کا دشمن زیر ہو تا اور پھر آپ رحم کرتے.اس وقت آپ کی یہ صفت کیسے ثابت ہو سکتی تھی جب آپ کے سا تھ چند آدمی تھے اور وہ بھی کمزور تھے اور ان کی کوئی پوزیشن نہ تھی.جب وہ اکٹھے ہوکر بیٹھتے تھے تو ان سے کون اندازہ لگا سکتا تھا کہ یہ جماعت لاکھوں لاکھ کی تعداد تک پہنچ جائے گی.یہ کتنی بڑی خوبی ہے او رکتنا بڑا نشان ہے کہ اس ابتدائی زمانہ میں جب آپ کے اخلاق اور آپ کی کتاب کے مکمل ہو نے کا کوئی ثبوت نہیں مل سکتا تھا اس وقت یہ کہہ دیا گیا کہ ایک دن ایسا آئے گا جب یہ ماننا پڑے گاکہ قرآن کریم بھی کوثر ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم بھی کوثر ہیں.دعویٰءنبوت کے ابتدا میں آپ کے ساتھ خدا تعالیٰ کا سلوک کیا تھا.صرف چند وحیاں تھیں چند وعدے تھے.اس وقت یہ کہنا کہ دیکھو خدا تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنا عظیم الشان سلوک کرتا ہےکہاں تک لوگوں کو یقین دلا سکتا تھا اور اس پر کون اعتبار کر سکتا تھا.آپ کا وجود اس صورت میں اسی وقت پیش کیا جا سکتا تھاجب ساتھ یہ بھی بتایا جاتا کہ خدا تعالیٰ نے آپ کی کیا کیا مدد اور نصرت فرمائی اور یہ کہ خدا تعالیٰ کا معاملہ آپ کے ساتھ کیسا ہے کیا بلحاظ کلام کے اور کیا بلحاظ آپ کے ذاتی جوہر کے.یہ معاملہ دو قسم کا ہو سکتا تھا.(۱) خدا تعالیٰ کا براہ راست معاملہ (۲) بندوں کے ذریعہ سے خدا تعالیٰ کا معاملہ.یہ سب باتیں جب تک ظاہر نہ ہو تیں اس دعویٰ کی اہمیت ظاہر نہیں ہو سکتی تھی.خدا تعالیٰ نے ابتدائی زمانہ میں ہی آپ سے یہ کہہ دیا کہ ساری کی ساری بہترین اور بے حساب چیزیں آپ کو ملیں گی.ہر امرمیں آپ کو کوثر ملے گا.آپ کی خوبیاں جگمگاتی چلی جائیں گی.اللہ تعالیٰ بے انتہا کرم کا مظاہرہ کرے گااور آپ کو ایسی کتاب ملے گی جس کی نظیر دنیا میں نہیں مل سکے گی.یہ سب باتیں آپ کی زندگی میں ہی آپ کی ذات میں پو ری ہوئیں اور دوست و دشمن نے اس کی گواہی دی.یہ اپنی ذات میں کتنا بڑا معجزہ ہے.اللہ تعالیٰ کے انبیاء جب دنیا میں آتے ہیں تو ان میں سے ہر ایک کے ساتھ اللہ یہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ فاتح رہے گا.چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا کہ میں فاتح رہوں گا.حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ میں فاتح رہوں گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ میں اپنے دشمنوں پر فتح پاؤں گا.اسی طرح دوسرے انبیاء علیہم السلام نے بھی دعویٰ کیا کہ وہ اپنے دشمنوں پر فتح پائیں گے.یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب بھی اس کے مامور آتے ہیں وہ اپنے دشمنوں پر غالب آتے ہیں لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں کفار مکہ اور عرب والوں پر غالب آجاؤں گا بلکہ آپ نے فرمایا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت زیادہ غالب رہوںگا.میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت بھی زیادہ غالب رہوں گا.میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی

Page 12

نسبت بھی زیادہ غالب رہوں گا.اگر آپ فرماتے کہ میں غالب آجاؤں گا تو اس کے صرف یہ معنے تھے کہ میں اپنے دشمنوں پر غالب آجاؤں گا.ایسا ہی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام غالب آئے.جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام غالب آئے.جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام غالب آئے یا دوسرے تمام انبیا ء غالب آئے.لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ میں اس سے بڑھ کر دعویٰ فرمایا ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دشمنوں پر ہی غالب نہیں کرے گا بلکہ آپ کو وہ غلبہ ملے گا جس کی نظیر نہیںملتی.وہ صرف غلبہ نہیں کہلائے گا وہ کوثر کہلائے گا.آپ کو ایک کتاب ہی نہ ملے گی بلکہ ایسی کتاب ملے گی جو غیر محدود مطالب پر حاوی ہو گی.آپ کے اخلاق دوسرے انبیاء سے بھی اعلیٰ اور بلند پایہ ہوں گے.خدا تعالیٰ کا معاملہ آپ سے غیر محدود ہو گا اور یہ وہ چیز نہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام میں پائی جاتی تھی.یہ وہ چیز نہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام میں پائی جاتی تھی.یہ وہ چیز نہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا دوسرے انبیاء میں پائی جاتی تھی.یہ فرق اس لئے تھا کہ آپ کا دعویٰ صر ف نبی ہو نے کا نہیں تھا بلکہ آپ کا دعویٰ خاتم النبییّن ہو نے کا تھا.یہ دعویٰ آپ نے اس وقت کیا جب آپ کی کوئی حیثیت نہیں تھی.آپ کی ذات کو بھی کوئی نہیں جانتا تھا.آپ کی حیثیت ایک معمولی انسان کی تھی.اس وقت خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کا انجام صرف نبیوں والا نہیں ہو گا بلکہ نبیوں کے سرداروں والا ہوگا.دیکھو یہ کتنا بڑا دعویٰ ہے اور کتنا بڑا چیلنج ہے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صرف دشمن کے مقابلہ میں جیتنے کا سوال نہیں.آپ اس طرح جیتیں گے کہ پہلے انبیاء کی کامیابی کی آپ کے مقابل پر کوئی نسبت نہیں ہوگی.کتنا کھلا چیلنج ہے جوں جوں زمانہ گذرتا گیا اور جوں جوں حالات بدلتے گئے سورۂ کوثر کا ایک ایک مفہوم پورا ہونے لگا.وہ کتا ب جو پہلے چندسورتوں کی نظر آتی تھی جس میں چند علمی اور اخلاقی مضامین بیان کئے گئے تھے اب اس کے اندر تمام دنیا کے علوم آنے لگے اور جب وہ کتاب خاتمہ کو پہنچی تو اس کے مقابلہ میں دوسرے انبیاء کی تمام کتابیں ہیچ رہ گئیں.جب قرآن کریم کا نزول ختم ہوا تو اس نے صرف مکہ والوں کی باتوں کو ہی جھوٹا ثابت نہیں کیا اس نے شعرائے عرب کے کلام کو ہی ہیچ ثابت نہیں کیا بلکہ جب قرآن کریم کانزول ختم ہوا توکیا زبور، کیا تورات، کیا انجیل، کیا وید اور کیا ژند و اوستا سب کتابیں اس کے مقابلہ میں ہیچ رہ گئیں.یاجب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے آخرکو پہنچےتو اپنے اخلاق کی بلندی اور روحانیت کی شان کے ساتھ ابو جہل اور عاص بن وائل کوہی آپ نے شرمندہ نہیں کیا اور ان پر ہی اپنی برتری کو ثابت نہیں کیا بلکہ آپ کی زندگی کے حالات نے ثابت کر دیا ہے کہ جو کوثر آپ کو ملا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کو بھی نہ مل سکا.آپ کو خدا تعالیٰ کی جو نصرت اور تائید حاصل ہوئی وہ

Page 13

دوسرے انبیاء کو بھی حاصل نہ ہوئی.آپ کی وفات کے وقت ابو جہل اور عاص بن وائل وغیرہ کےمقابلہ میں ہی آپ کو نصرت الٰہی اور تائید غیبی نہیں ملی بلکہ جب آپ کا مشن کمال کو پہنچا تو ابوجہل اور عاص بن وائل وغیرہ تو کیا موسیٰ اور عیسیٰ علیہما السلام کی نسبت بھی آپ کو زیادہ نصرت الٰہی اور تائید غیبی مل چکی تھی.ابتدا میں چند آدمی آپ پر ایمان لائے تھے اس وقت خدا تعالیٰ نے آپ سے کہا کہ میں تیری جماعت میں اتنی برکت دوں گا کہ انسانوں کے لحاظ سے دنیا کی کوئی طاقت اور کوئی جماعت تیرا مقابلہ نہیں کر سکے گی.زمانہ ترقی کرتا گیا.اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت اور عشق پیدا کیا.ایک طرف آپ کا دائرہ وسیع ہو گیا اور دوسری طرف تمام ملک میں آپ کی تعلیم نے وہ اثر کیا کہ آپ کی وفات کے وقت دنیا نے دیکھا کہ نہ صرف یہ کہ ابوجہل اور عاص بن وائل کے ساتھیوں کےمقابلہ میں ہی آپ کو اچھے اتباع ملے بلکہ آپ کی وفات کے وقت دنیا نے یہ مان لیا کہ جو اتباع آپ کو ملے ہیں ان کے مقابلہ میں موسیٰ اور عیسیٰ علیہما السلام کےساتھی بھی کوئی حقیقت نہیں رکھتے.چنانچہ آپ فرماتے ہیں لَوْکَانَ مُوْسٰی وَ عِیْسٰی حَیَّیْنِ لَمَا وَسِعَھُمَااِلَّا اتِّبَاعِیْ (الیواقیت والجواہر الجزء الثانی صفحہ ۳۴۲) اگر حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہما السلام بھی زندہ ہو تے تو ان کو میرے صحابہ ؓ میں شامل ہوئے بغیر کوئی چارہ نہ ہو تا.گویا حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام بھی آپ کے زمانہ میں زندہ موجود ہوتے تو وہ بھی آپ کے فرمانبردار اور مطیع ہو تے دیکھو کتنا بڑا کوثر ہے جو آپ کو عطا کیا گیا.اگر آپ کی ابتدائی حالت کو دیکھاجائے، اللہ تعالیٰ کا آپ کے ساتھ جو ابتدائی سلوک تھااسے دیکھا جائے،آپ کے اخلاق کے مظاہروں کو دیکھا جائے اور پھر آپ کے آخری انجام کو دیکھا جائے تو دل ایمان سے لبریز ہو جاتا ہے.سورۂ کوثر کا سورۂ ماعون سے دوسرا تعلق دوسرا تعلق سورۂ کوثر کا سورۂ ماعون سے یہ ہے کہ سورۂ ماعون میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص تکذیب دین کرتا ہے اس میں چار نقص پیدا ہو جاتے ہیں (ا) بخل جیسے فرمایا فَذٰلِكَ الَّذِيْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ.وَ لَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ.یعنی وہ یتیم کو دھتکارتا ہے اور مسکین کوکھانا کھلانے کی دوسروں کو ترغیب نہیں دیتا (۲)ترک صلوٰۃ گویا ایک طرف بخل پیدا ہو جاتا ہے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی محبت کم ہو جاتی ہے (۳)کمزوریٔ ایمان پیدا ہوجاتی ہے جس کے نتیجہ میں انسان کے اندر شرک کا مادہ پیدا ہوجاتا ہے اور خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے اوّل تو لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں اور اگر پڑھتے ہیں تو پوری توجہ سے نہیں پڑھتے.وہ سمجھتے ہیں کہ انسان ہی خدا ہیں وہ اس لئے نمازیں پڑھتے ہیں تا انسان یہ کہیں کہ فلاں بڑا نمازی ہے.لوگ اسے برا بھلا نہ کہیں.گویا ایک طرف وہ اللہ تعالیٰ کی عبودیت سے انکار کرتے ہیں تو

Page 14

دوسری طرف وہ انسان کو الوہیت کے مقام پر لے جاتے ہیں.(۴) آسان ترین نیکیوں سے روکناجیسے فرمایا وَیَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ یعنی ادنیٰ سے ادنیٰ سلوک بھی جو بغیر تکلیف اٹھائے کسی ہمسایہ سے کیا جا سکتا ہے وہ بھی نہیں کرتے.بخل میں تو یہ تھا کہ وہ کارآمد چیز خرچ نہیں کرتے مگر یہاں بتایا کہ وہ معمولی سے معمولی چیز جس سے انہیں کوئی نقصان نہیں ہوتا وہ بھی دوسرے کو نہیں دیتے.کسی نے تھوڑی دیر کے لئے ہتھوڑا مانگ لیا تو اس سے دینے والے کا کیا نقصان ہو جاتا ہے یا تھوڑی دیر کے لئے پھونکنی لے لی تو اس سے کیا نقصان ہو جاتا ہے مگر وہ اس کی توفیق نہیں پاتا.یہ چار بدیاں ہیں جو کمزور مسلمانوں اور منافقوں میں پائی جاتیں ہیں اور جنہیں پہلی سورۃ میں بیان کیا گیا ہے.ان کے مقابلہ میں اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ مومن کے اندر جس کی بہترین مثال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، چار خوبیاں پائی جاتی ہیں.(۱)کوثر یعنی سخاوت.کوثر کے معنے جہاں زیادہ کے ہوتے ہیں وہاں زیادہ دینے کے بھی ہوتے ہیں.جب آپ کو کوثر ملا تو آپ نے دوسروں کو بھی کوثر دیا.گویا مومن کی پہلی خوبی یہ بیان فرمائی کہ وہ بہت زیادہ سخاوت کرتا ہے.(۲) ترکِ صلوٰۃ کے مقابلہ میں فرمایا.فَصَلِّ.تو نمازوں کی طرف توجہ کر.پہلی سورۃ میں کمزور مسلمانوں اور منافقوں کے متعلق فرمایا تھا کہ وہ نمازیں نہیں پڑھتے اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو پوری توجہ سے نہیں پڑھتے.اس کے مقابلہ میں اس سورۃ میں فرماتا ہے کہ جب کوئی کوثر کے مقام پر پہنچ جاتا ہے تو وہ نمازوں کا پابند ہوجاتا ہے.تیسرے پہلی سورۃ میں بتایا تھا کہ جولوگ کمزور ایمان والے ہیں وہ لوگوں کو دکھانے اور ریا کے لئے نمازیں پڑھتے ہیں مگر اس کے مقابلہ میں یہاں فرمایا لِرَبِّکَ یعنی مومن کامل کی نمازیں لوگوں کے لئے نہیں ہوتیں بلکہ اپنے رب کے لئے ہو تی ہیں.چوتھے پہلی سورۃ میں بتایا تھا وَیَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ کہ وہ لوگ اپنے ہمسایہ کو ادنیٰ سے ادنیٰ احسان اور سلوک سے بھی محروم رکھتے ہیں.یہاں فرمایا وَانْحَرْ.اے میرے مومن بندے تو قربانیاں کر اور اپنی قوم کی ہررنگ میں مدد کر.گویا پہلی سورۃ میں چار عیب کمزور مسلمانوں اورمنافقو ں کے بیان کئے تھے اس کے مقابلہ میں اس سورۃ میں مومن کی چار خوبیاں بیان کی گئی ہیں اور اس طرح قریب کی پہلی سورۃ اور سورۂ کوثر کے مضامین میں ایک لطیف تطابق پیدا کر دیا ہے.سورۂ کوثر کی آیت فَصَلِّ لِرَبِّكَ میں فاء لانے کی وجہ سورۃ کوثر کی آیت فَصَلِّ لِرَبِّکَ میں فَصَلِّ پر فاء لائی گئی ہے.اس کے متعلق یاد رکھنا چاہیے کہ اس بات میں بھی اس سورۃ کو پہلی سورۃ سے مشابہت ہے وہاں بھی فَوَیْلٌ لِّلْمُصَلِّیْنَ فرمایااور یہ نتیجہ تھا پہلی باتوں کا اور یہاں بھی فَصَلِّ فرمایا.پس یہاں بھی یہی مراد ہے کہ کوثر ( یعنی جس کا خدا تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو ) کے نتیجہ میں دین میں ترقی کرنے کی تو فیق ملتی ہے جس طرح

Page 15

تکذیبِ دین کے نتیجہ میں انسان نیکیوں سے محروم رہ جاتا ہے.بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۰۰۱ (میں )اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کر نے والا(اور)بار بار رحم کرنے والا ہے( شروع کرتا ہوں ) اِنَّاۤ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَؕ۰۰۲ (اے نبی )یقیناً ہم نے تجھے کوثر عطا کیا ہے.حلّ لُغات.اَلْكَوْثَرُ.اَلْكَوْثَرُکے معنے ہیں(۱) اَلْکَثِیْرُ مِنْ کُلِّ شَیْءٍ.ہر چیز کاکسی کے پاس کثرت سے پایاجانا (۲) السَّیِّدُ الْکَثِیْـرُ الْـخَیْـرِ.قوم کا سردار جس کے اندر بڑی خیر اور برکت پائی جاتی ہو.(۳)اَلرَّجُلُ الْکَثِیْـرُ الْعَطَاءِ وَالْـخَیْـرِ.ایسا انسان جو بڑا سخی ہو اور دنیا میں بڑی کثرت سے نیکیاں پھیلانے والا ہو.(۴) نَـھْرٌ فِی الْـجَنَّۃِ.کوثر ایک نہرکا بھی نام ہے جو جنت میں پائی جاتی ہے.(اقرب) اَلْکَوْثَر کے لغوی معنے نہر کے نہیں اقرب الموارد کے مؤلف نے جو کوثر کے ایک معنے نَـھْرٌ فِی الْجَنَّۃِ کے کئے ہیں یہ معنے لغت کے نہیں اور نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی بعثت سے پہلے جو لفظ ِ کوثر عرب میں استعمال ہوتا تھا اس کے یہ معنے سمجھے جاتے تھے.بلکہ جب کوثر کالفظ قرآن کریم اور احادیث میں استعمال ہوا اور مسلمانوں نے بتایا کہ کوثر ایک نہر کا نام ہے جو جنت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہو گی تو عرب میں یہ معنے بھی رائج ہو گئے اور لغت والوں نے مسلمانوں کے عقیدہ کے مطابق ان معنوں کو بھی کتب لغت میں درج کردیا.ورنہ اس لفظ کے اصل معنے وہی تین۳ ہیں جو اوپر درج کئے گئےہیں.کوثر کے معنے نَـھْرٌ فِی الْـجَنَّۃ کے کرنے کی بنیاد کوثر کے ان معنوں کی بنیاد کہ یہ جنت کی ایک نہر کا نام ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی بعض احادیث پر ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں پائی جاتی ہیں چنانچہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے حالات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اَتَيْتُ عَلٰى نَـهْرٍ حَافَتَاهُ قِبَابُ اللُّؤْلُوءِ الْمُـجَوَّفِ فَقُلْتُ مَا هٰذَا يَا جِبْرِيْلُ قَالَ هَذَا الْكَوْثَرُ (بخاری کتاب التفسیر باب سورۃ اِنَّاۤ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ) یعنی میں ارتقا ء کرتے کرتے جنت میں ایک مقام پر پہنچا جہاں مجھے ایک نہر نظر آئی جس کے کنارے کھوکھلے موتیوں کے بنے ہوئے گنبدوں کی مانند تھے میں نے جبریل سے

Page 16

پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے؟ جبریل نے کہا یہ کوثر ہے.یہ حدیث مسلم میں بھی آتی ہے مگر حدیث کے وہ الفاظ جو میں نے اوپر درج کئے ہیں بخاری کے ہیں.ابن جریر تابعی جو ایک مشہور مفسر گذرے ہیں اور جنہوں نے جامع البیان کے نام سے تیس جلدوں میں تفسیر لکھی ہے وہ حضرت انس سے روایت درج کرتے ہیں کہ سُئِلَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكَوْثَرِ فَقَالَ هُوَ نَـهْرٌ أَعْطَانِيْهِ اللّهُ فِي الْـجَنَّةِ تُرَابُہٗ مِسْکٌ أَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ وَأَحْلٰی مِنَ الْعَسَلِ تَرِدُہُ طَيْرٌ أَعْنَاقُهَا مِثْلُ اَعْنَاقِ الْـجُزُرِ.قَالَ اَبُوْ بَکْرٍيَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّـهَا لَنَاعِـمَةٌ قَالَ اٰكِلُهَا أَنْعَمُ مِنْـهَا (ابن جریر تفسیر سورۃالکوثر )یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کوثر کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کوثر جنت کی ایک نہر کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے اس کی مٹی مشک کی طرح ہے اور پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید اور شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے اس پر ایسے پرندے آتے ہیں جن کی گردنیں گاجر کی طرح نرم ہیں حضرت ابوبکرؓنے عرض کیا یا رسول اللہ اگر ان پرندوں کی گردنیں گاجر کی طرح نرم ہیں تب تو وہ بہت ہی نرم ہوئیں.آپ نے فرمایا جو ان جانوروں کے کھانے والے ہیں وہ ان سے بھی زیادہ نرم ہیں.امام احمد بن حنبلؒ نے بھی اپنی مسند میں یہی روایت نقل کی ہے لیکن اس میں یہ فرق ہے کہ انہوں نے حضرت ابو بکرؓ کی بجائے حضرت عمرؓ کا نام لیا ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا.ایک روایت حضرت عائشہؓ سے بھی آتی ہے بخاری میں لکھا ہے کہ حضرت عائشہؓ سے سوال کیا گیا کہ کوثر کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کوثر ایک نہر ہے جو جنت میں ہو گی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت کے ساتھ عطا کی جائے گی.(بخاری ابواب التفسیر ) کوثر کی آواز سنے جانے کے متعلق حضرت عائشہؓ کی ایک روایت اور اس کے صحیح معنے ایک اور روایت میںحضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جو شخص کوثر کی آواز سننا چاہے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لے تو اسے کوثر کی آواز آنے لگ جائے گی.یہ ابوکریب کی روایت ہے جو ایک بہت بڑے محدث گذرے ہیں (ابن جریر تفسیر سورۃ الکوثر ) عام طور پر لوگ اس کے یہ معنے سمجھتے ہیں کہ کانوںمیں انگلیاں ڈالنے سے جو شوںشوں کی آواز آتی ہے وہی کوثر کی آواز ہے.لیکن یہ معنے عقل کے بالکل خلاف ہیں.اس لئے کہ وہ آواز کان کے اندر سے پیدا ہو تی ہےکسی بیرونی چیز کا اس میں دخل نہیں ہوتا اور کوثر کی آواز ایک بیرونی چیز ہے.پس یہ معنے تو قطعی طور پر جاہلانہ ہیں اور کوئی شخص جو ذرا بھی عقل و فہم رکھتا ہوحضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف ان کو منسوب

Page 17

نہیں کر سکتا.خود شُرّاح ان معنوں سے گھبرا گئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کانوں میں انگلیاں ڈالنے سے جو شوں شوں کی آواز آتی ہے وہ کوثر کی آواز ہے بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ کان کی آواز کوثر کی آواز سے مشابہ ہے ( ابن کثیر تفسیر سورۃ الکوثر) میرے نزدیک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت بالکل صحیح ہے مگر جس نے اس کے یہ معنے کئے ہیں کہ کانوں میں انگلیاں ڈالنے سے جو شوں شوں کی ہلکی سی آواز پیدا ہوتی ہے وہ کوثر کی آواز ہے اس نے احمقانہ معنے کئے ہیں اور وہ اپنی جہالت کا آپ ذمہ وار ہے.نہ حضرت عائشہؓ نے اس کے یہ معنے کئے ہیں اور نہ شرّاحِ حدیث نے اس کے یہ معنے کئے ہیں.بلکہ میرے نزدیک جو معنے شرّاحِ حدیث نے کئے ہیں وہ بھی صحیح نہیں.آخر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ حضرت عائشہؓ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا سنا ہے اور نہ معراج میں حضرت عائشہؓ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں کہ انہوں نے کوثر کو دیکھا ہو اور اس کی آواز کو سنا ہو اس وقت تو آپ کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی.جب معراج میں آپ اکیلے ہی تشریف لے گئے تھے اور آپ نے ہی کوثر کو دیکھا اور اس کی آواز کو سنا تو پھر آپؐہی بتا سکتے تھے کہ کوثر کی آواز کیسی ہے.پھر اگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ فرماتیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بتایا ہے کہ کوثر کی آواز ایسی ہے تب بھی کوئی بات تھی.مگر حضرت عائشہ ؓ نے اس قسم کا بھی کوئی فقرہ استعمال نہیں کیا.پھر سوال یہ ہے کہ اگر کوثر ایک نہر ہے تو اس کی آواز کوئی نئی قسم کی نہیں ہو سکتی بہر حال جیسے دنیا کی تمام نہروں کی آواز ہو تی ہے ویسے ہی کوثر کی آواز ہو گی.اس کے لئے کانوں میں انگلیاں ڈال لینا اپنے اندر کوئی معقولیت نہیں رکھتا.حقیقت یہ ہے کہ انسان بعض دفعہ استعارہ میں بات کرتا ہے اور سننے والے اس کے کچھ اور معنے کر لیتے ہیں.مجھے یاد ہے ایک دفعہ جلسہ سالانہ کے ایام میں مَیں نماز پڑھا کر گھر جا رہا تھا کہ ہجوم میں سے کسی شخص نے مجھے انگور دیئے.مجھے اس وقت معلوم نہ ہو سکا کہ یہ کس شخص نے دیئے ہیں.انگور بہت میٹھے تھے مگر چونکہ دینے والے کو میں نے دیکھا نہیں تھا میں نے گھر آکر کہہ دیا کہ یہ انگور مجھے کوئی فرشتہ دے گیا ہے.میرا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بھجوائے ہیں مگر لوگوں میں یہ روایت چل پڑی کہ مجھے واقعہ میں کوئی فرشتہ انگور دے گیا ہے اور بعض دوستوں نے تو مجھے پیغام بھیجنے شروع کر دیئے کہ اگر وہ انگور آپ کے پاس ہوں تو ہمیں بھی بطور تبرک کچھ بھجوا دیں.میں نے دوستوں کو بتایا کہ انگور تو مجھے کسی آدمی نے دیئے تھے لیکن ہجوم میں مجھے پتہ نہیں لگ سکا تھا کہ وہ کون ہے اس لئے میں نے کہہ دیا کہ فرشتے نے دیئے ہیں ورنہ دینے والا ایک انسان تھا کوئی فرشتہ نہیں تھا.اسی طرح یہاں بھی استعارہ

Page 18

میں کلام کیا گیا ہے.حضرت عائشہ ؓ سے کسی شخص نے اپنی حماقت سے سوال کر دیا کہ کوثر کی آواز کیسی ہے.آپ نے اسے استعارہ میں جواب دیا کہ تم اپنے کانوں میں انگلیا ں ڈال لو تمہیں کوثر کی آواز آنے لگ جائے گی.آپ کا مطلب یہ تھا کہ جب انسان دنیا سے اپنے کان بند کر کے دل کی آواز سنتا ہے یعنی فطرت صحیحہ یا اسلام کی آواز کو سنتا ہے تو وہ کوثر کی آواز کو سن لیتا ہے.یعنی کوثر تک پہنچنے کے قابل ہو جاتا ہے.مگر سننے والوں نے اس کا یہ مطلب لے لیا کہ کانوں میں انگلیاں ڈال لو تو اس کے نتیجہ میں جو شوں شوں کی آواز پیدا ہو گی وہ کوثر کی آواز ہے.احادیث میں کوثر کے معنے جو نَـھْرٌ فِی الْـجَنَّۃِ کےکئےگئے ہیں یہ چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اس لئے ان کا انکار نہیںکیا جاسکتا گو زیادہ تر روایات حضرت انس بن مالکؓ سےآتی ہیں لیکن بعض احادیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی مروی ہیں.بہرحال یہ احادیث صحیح ہیں.مگر اس کے یہ معنے نہیں کہ (ا) اس سورۃ میں اسی کوثر کا ذکر ہے جس کے معنے نَـھْرٌ فِی الْـجَنَّۃِ کے ہیں.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کوثر کیا چیز ہے آپ نے فرمایا میں معراج کی رات ارتقاء کرتے کرتے ایک مقام پر پہنچا وہاں میں نے ایک نہر دیکھی میں نے جبریل سے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبریل نے بتایا کہ یہ کوثر ہے.اس جواب سے یہ کیونکر نتیجہ نکل آیا کہ یہ وہی کوثر ہے جس کا سورۃ الکوثر میں ذکر آتا ہے جب کہ واقعہ یہ ہے کہ یہ سورۃ اور وقت میں نازل ہوئی ہے اور معراج اور وقت میں ہوا ہے.یہ سورۃ بھی مکی ہے اور معراج بھی مکی ہے مگر یہ سورۃ معراج سے چھ سات سال پہلے کی نازل شدہ ہے.دو ملتی جلتی چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک کے ذکر سے دوسری چیز کا خیال کر لینا تو طبعی بات ہے مگر اس پر حصر کر لینا خلاف عقل ہے ہمارے ہاں ایک استانی تھیں جو بہت ہی مخلص عورت تھیں.ان کے دماغ میں کچھ نقص پیدا ہو گیا تھا.ایک دن وہ ہمارے گھر میں بیٹھی تھیں کہ زلزلہ آیا.ہماری نانی امّاں، وہ مجنون استانی اور دو اور عورتیں چار پائی پر بیٹھی تھیں.نانی امّاں مرحومہ نے فرمایا زلزلہ آیا ہے اس پر وہ استانی کہنے لگیں آپ اطمینان سے بیٹھی رہیں زلزلہ کوئی نہیں آیا صرف میرا سر چکرایاہے.اب دیکھو اگر اس عورت کا سر کبھی کبھی چکراتا تھا تو اس کے یہ معنے تو نہیں تھے کہ اگر زلزلہ کی وجہ سے چارپائی ہلی ہے تب بھی اس کا سر چکرایا ہے چارپائی نہیں ہلی.یہاں بھی بالکل ویسی ہی بات ہے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کی مٹی مشک جیسی ہے.پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور اس کا نام کوثر ہے لوگوں نے اس سے یہ نتیجہ نکال لیا کہ سورۂ کوثر میں بھی اسی کا ذکر آتا ہے حالانکہ سورۂ کوثر والی کوثر اور چیز ہے اور جنت والی کوثر اور.سورۂ کوثر کی کوثر کو جنت والی کوثر سے محدود نہیں کیا جا سکتا.غر ض اگر یہ تسلیم بھی کیا جائے کہ اس سورۃ میں بھی اسی نہر کا ذکر ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت

Page 19

میں عطا ہو گی تو پھر یہ معنے بطور حصر کے نہیں ہوں گے.یعنی اس کے یہ معنے نہیں ہوں گے کہ اس جگہ کوثر سے صرف وہی نہر مراد ہے بلکہ مراد یہ ہو گی کہ کوثر مذکور فی القرآن کی ایک آئندہ زندگی کی مثال وہ نہر ہے جو جنت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جائے گی.جنت کی نعما ءکے متعلق قرآن کریم نے یہ اصل بیان فرمایا ہے کہ كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا١ۙ قَالُوْا هٰذَا الَّذِيْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ١ۙ وَ اُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا (البقرۃ:۲۶)یعنی جب کبھی جنتیوں کو جنت کے پھلوں میں سے کوئی پھل کھلایا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں پہلے بھی ملتا رہا ہے اور وہاں انہیں ملتی جلتی چیزیں دی جائیں گی.یہ آیت سورۂ بقرہ کی ہے.اس کے بعد سورۂ سجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّاۤ اُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ (السجدۃ:۱۸) یعنی جنت میں جو چیزیں مومنوں کے لئے مخفی رکھی گئی ہیں اور جن سے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی انہیں کوئی بھی نہیں جانتا.اب ایک طرف اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ جنت کی نعماء کا کسی کو علم نہیں اور دوسری طرف مومنوں کا ان چیزوں کو دیکھ کر یہ کہنا کہ یہ تو وہی چیزیں ہیں جو ہمیں پہلے بھی دنیا میں ملتی رہی ہیں بظاہر بڑی تذلیل کا فقرہ ہے.اگر کوئی شخص اپنے دوست سے ملنے کے لئے جائے اور وہ دوست اسے یہ کہے کہ ہم تمہیں ایسا پھل کھلائیں گے جو تم نے پہلے کبھی نہیں کھایا ہوگا تو اس پھل کو دیکھ کر بڑی اجڈ طبیعت والا ہی کوئی انسان ہو گا جو یہ کہے کہ یہ پھل میں نے پہلے بھی کھایا ہوا ہے.عام حالات میں ایسا انسان جو سلجھے ہوئے اخلاق رکھتا ہو اس قسم کا فقرہ استعمال نہیں کر سکتا کہ یہ پھل میں نے پہلےبھی کھایا ہوا ہے.بلکہ وہ یہی کہےگا کہ یہ پھل نہایت لذیذ اور عمدہ ہے اگر انسان اپنے ایک معمولی دوست سے بھی ایسی بات نہیں کہہ سکتا تو خدا تعالیٰ کے متعلق یہ بات کیسے کہی جاسکتی ہے.خدا تعالیٰ تو کہتا ہے کہ اگلے جہان میں تمہیں وہ پھل دیئے جائیں گے جو تم نے پہلے کبھی نہیں دیکھے.ایسے پھلوں کو دیکھ کر مومنوں کا یہ کہنا کہ ہم نے یہ پھل پہلے بھی کھائےہوئے ہیں بالکل جھوٹ بن جاتا ہے اور چونکہ کوئی جنتی ایسی بات نہیں کہہ سکتا جو جھوٹ ہو.اس لئے معلوم ہوا کہ اس آیت کے وہ معنے نہیں جو عام طور پر کئے جاتے ہیں.اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَ اُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا کہ وہ چیزیں جو مومنوں کو جنت میں ملیں گی دنیا کی چیزوں کے مشابہ ہوں گی.گویا ایک طرف ان کو آپس میں متشابہ قرار دیا اور دوسری طرف ان کو بالکل مختلف قرار دیا.اس سے صاف پتہ لگتا ہے کہ اس جگہ مادی نعماء اور پھل مراد نہیں بلکہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو روحانی نعمتیں انہیں ملی تھیں وہی متشکل ہو کر انہیں اگلے جہان میں پھلوں اور باغات کی صورت میں مل جائیں گی.جب ایک مومن جنت میں انگور کھائے گا تو وہ کہے گا یہ تو وہ انگور ہیں جو ہمیں دنیا میں دیئے گئے تھے یعنی جو مزہ ہمیں نمازوںمیں آتا تھا

Page 20

وہی ان انگوروں کا ہے.جو مزہ روزوں کا ہمیں دنیا میں آتا تھا وہی مثلاً اس سردے کا ہے.گویا دنیا میں جو عبادتیں کسی نے کی ہوں گی وہی متشکل ہو کر اگلے جہاں میں اس کے سامنے آجائیں گی.احادیث میں ہمیں اس کی بعض مثالیں بھی ملتی ہیں.رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ رؤیا میں دیکھا کہ میں جنت میں گیا ہوں.جب میں وہاں گیا تو ایک فرشتہ جنت کے انگوروں کے دو خوشے میرے پاس لایا اور ان میں سے ایک مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ یہ آپ کے لئے ہے میں نے اس سے پوچھا کہ دوسرا خوشہ کس کے لئے ہے؟ اس فرشتے نے جواب دیا یہ ابو جہل کے لئے ہے.آپ فرماتے ہیں یہ سن کر میں اتنا گھبرایا کہ میری آنکھ کھل گئی اور میں نے کہا کیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا رسول اور اس کا دشمن دونوں ایک ہی حیثیت رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کےرسول کے لئے بھی جنت کے انگوروں کا ایک خوشہ آیا اور اس کے دشمن کے لئے بھی جنت کے انگوروں کا ایک خوشہ آیا.بدر میںابو جہل کے مارے جانے کے بعد جب فتح مکہ ہوئی تو عکرمہؓ نے جو ابو جہل کا بیٹا تھا غصہ کے مارے وہاں رہنا پسند نہ کیا اور وہ وہاں سے بھاگ گیا.اس کی بیوی اسے لانے کے لئے گئی اور اسے کہا تم بے وقوفی کر رہے ہو جو اپنا وطن چھوڑ کر جارہے ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت اچھے انسان ہیں.انہوں نے ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہے.ایسا اچھا سلوک خدا تعالیٰ کے رسول کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا.محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم واپس مکہ چلو تو وہ تمہیں معاف کر دیں گے.اور تمہارے دین میں بھی کوئی دخل نہیں دیں گے.عکرمہؓ کو یہ یقین نہیں آتا تھا کہ ایک ایسے شخص کو جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سےاتنی دشمنی ہے کہ اس نے آپ کی وجہ سے مکہ میں رہنا بھی پسند نہیں کیا آپ معاف فرما دیں گے بلکہ اس کے دین میں بھی کوئی دخل نہیں دیں گے.مگر بیوی نے اسے یقین دلایا اور وہ اس کے کہنے پر واپس آیا اور اپنی بیوی کو ساتھ لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میری بیوی کہتی ہے آپ نے میرے متعلق یہ فرمایا ہے کہ اگر میں مکہ میں ہی رہوں تو آپ میرے دین میں کوئی دخل نہیں دیں گے اور مجھے معاف فرما دیں گے.کیا یہ ٹھیک ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں جوکچھ تمہاری بیوی نے کہا ہے وہ درست ہے.یہ بات عکرمہؓ کی امیدوں کے بالکل خلاف تھی.وہ سمجھتا تھا کہ یہ ناممکن بات ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے دشمن کو معاف کر دیں جس نے آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو ہر قسم کا دکھ دیا اور آپ کے ماننے والوں کا خون بہایا اور پھر فتح مکہ کے بعد وہ یہ بھی برداشت نہ کر سکا کہ وہ مکہ میں رہے.عکرمہؓ سمجھتا تھا کہ آپ مجھے کسی طرح معاف نہیں کر سکتے کیونکہ میں نے آپ کی مخالفت میں کوئی کسراٹھا نہیں رکھی اور میرے باپ نے بھی آپ کوہر قسم کے دکھ دیئے ہیں جن کی مثال دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی.مگر جب آپ نے

Page 21

فرمایا کہ جو کچھ تمہاری بیوی نے کہا درست ہے تو اس کا عکرمہؓ پر ایسا اثر ہوا کہ اس نے کہا اگر آپ نے ایسا کہا ہے تو پھرمیں بھی کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے نبی کے سوا اور کوئی شخص ایسا کام نہیںکر سکتا اور میں آپ پر ایمان لاتا ہوں.جب وہ ایمان لایا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میرے خواب کی تعبیر مجھ پر کھل گئ ہے اور میں نے سمجھ لیا ہے کہ اس خوشے سے مراد یہ تھی کہ عکرمہ ایمان لے آئے گا(السیرۃ الـحلبیۃ فتح مکہ) گویا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنتی انگوروں کا ایک خوشہ دکھائی دیا مگر اس سے مراد ایمان تھا اور آپ کو ابو جہل دکھایا گیامگر اس سے مراد اس کابیٹا تھا اسی طرح ایک دفعہ آپؐنے رؤیا میں دیکھا کہ آپ کو دودھ دیا گیا جسے آپ نے پیٹ بھر کر پیا.پھر حضرت عمر ؓ خواب میں آئے تو انہیں اپنا پس خوردہ دیا.جسے انہوں نے بھی پیا.آپ نے اس خواب کی تعبیر یہ کی کہ دودھ سے مراد علم ہے.گویا خواب میں دودھ پینے سے مراد علم دین کا میسر آجاناہوتا ہے.(بخاری کتاب التعبیر باب اللبن) ان مثالوں سے ظاہر ہے کہ اگلے جہاں کے نعماء کی کیا حقیقت ہے.اللہ تعالیٰ ایک طرف تو یہ فرماتا ہے کہ لَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّاۤ اُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ (السجدۃ:۱۸) کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کے لئے اگلے جہان میں کیا کچھ رکھا گیا ہے جس سے اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہو گی اور دوسری طرف فرماتا ہے وَ اُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا کہ انہیں دنیا میں جو چیزیں ملتی تھیں ان کے مشابہ چیزیں اگلے جہان میں دی جائیں گی.گویا پہلی آیت کی خود ہی تردید کر دی پھر احادیث میں بھی آتا ہےکہ جنت کی نعماء ایسی ہوں گی کہ لَا عَیْنٌ رَّأَتْ وَلَا اُذُنٌ سَـمِعَتْ وَلَا خَطَرَعَلٰی قَلْبِ بَشَـرٍ (بخاری ابواب التفسیر ) نہ تو کسی آنکھ نے انہیں دیکھا ہے نہ کسی کان نے انہیں سنا ہے اور نہ ہی دل کے کسی گوشہ میں اس کا تصور آسکتا ہے.جب وہ ایسی مخفی چیزیں ہیں تو پھر اُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا کےکیا معنے ہوئے؟ اس کے وہی معنے ہیں جن کا میں نے اوپر ذکر کیا ہے.یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ جنت میں دنیا کی چیزوں کے مشابہ چیزیں مومنوں کو ملیں گی.بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ دنیامیں جو روحانی نعمتیں انہیں ملتی رہی ہیں وہی اگلے جہان میں مختلف پھلوں کی شکل میں متشکل ہو کر ان کے سامنے آجائیں گی جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم نے رؤیا میں ایمان کو انگور کے خوشہ کی شکل میں دیکھا یا آپ نے روحانی علم کو دودھ کی صورت میں دیکھا.اسی طرح وہاں روحانی انگور کھانے سے ایمان میں ترقی ہو گی( اس مضمون کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام بانیٔ سلسلۂ احمدیہ نے نہایت لطافت سے اپنی کتاب ’’اسلامی اصول کی فلاسفی‘‘ میں بیان فرمایا ہے فجزاہ اللہ احسن الجزاء) اسی طرح روحانی دودھ پینے سےانتڑیوں میں نفخ پیدا نہیں ہو گا بلکہ علم دین ترقی کرے گا اور روحانیت میں اضافہ ہو گا بہر حال قرآنی آیات بتاتی ہیں کہ اگلے جہان میں انسان کو جو کچھ نعمتیں ملیں گی وہ سب کی سب اس جہان کی روحانی نعماء

Page 22

کا ایک تمثّل ہوں گی.اس حقیقت کو قرآن کریم نے ایک اور مقام پر بھی واضح کیا ہے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَ لِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ(الرَّحمٰن:۴۷) یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے اس کے لئے دو جنتیں ہیں.ایک جنت اسے اس دنیا میں ملے گی اوردوسری جنت اگلے جہان میں ملے گی.یہ آیت بھی بتاتی ہے کہ اگلے جہان میں اسی وقت کوئی چیز مل سکتی ہے جب اس جیسی کوئی چیز اس دنیا میں بھی ملے.پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهٖۤ اَعْمٰى فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى (بنی اسـرآءیل:۷۳) جو شخص اس دنیا میں اندھا ہو گا وہ اگلے جہان میں بھی اندھا ہو گا.اس آیت میں اندھوں سے مراد اگر جسمانی اندھے لئے جائیں تب تو بڑے ظلم کی بات ہےکہ ایک شخص اگر پیدائشی اندھا ہے یا اس دنیا میں کسی بیماری کی وجہ سے ہی اندھا ہوا ہے تو اسے اگلے جہان میں بھی اندھا ہی رکھا جائے یہ معنے ہر گز درست نہیں.اندھے سے مراد اس جگہ روحانی اندھا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں روحانی لحاظ سے اندھے ہیں وہ اگلے جہان میں بھی اندھے ہی اٹھائے جائیں گے.اللہ تعالیٰ کا قرب انہیں نصیب نہیں ہو گا.اس آیت سے بھی ثابت ہوا کہ ہر وہ چیز جو اگلے جہان میں ملتی ہے اس کا اس جہان میں بھی ملنا ضروری ہے.اس تشریح کو سامنے رکھتے ہوئے باآسانی سمجھ میں آسکتا ہے کہ جب جنت کی نعما ء اس دنیا کی روحانی نعما ء کی تمثیل ہوں گی تو ضرور ہے کہ کوثر کی بھی کوئی تمثیل ہو جو متشکل ہو کر اگلے جہان میں آپ کو نہر کی شکل میں عطا کی جائے جس طرح اس دنیا کا ایما ن اگلے جہان میںانگور کی شکل میں ملے گا اس دنیا کا روحانی علم جنت میں دودھ کی شکل میں ملے گا.اسی طرح ماننا پڑے گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جہان میں بھی کوئی ایسی ہی چیز ملے گی تبھی تو وہ اگلے جہان میں نہر کی شکل میں متمثل کر کے آپ کو دی جائے گی.پس کوثر کے معنے اگر یہاں نَـھْرٌ فِی الْـجَنَّۃِ کےکئے جائیں تو ہمیں ساتھ ہی یہ بھی ماننا پڑے گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھی کوئی ایسی ہی چیز ملنے والی تھی جو اگلے جہان میں آپ کو نہر کی شکل میں متمثل ہو کر عطا کی جائے گی.بہر حال صرف نہر والے معنوں پر کو ثر کا حصر نہیں کیا جا سکتا.چنانچہ اس کا ثبوت صحابہ ؓ کے خیالات سے بھی ملتا ہے.بخاری میں جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ سمجھی جاتی ہے حضرت ابن عباس ؓسے ایک روایت آتی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں قَـالَ فِی الْـکَـوْثَـرِ ھُـوَ الْــخَـیْــرُ الَّـذِیْ اَعْــطَاہُ اللہُ اِیَّـاہُ (بخاری کتاب التفسیر باب سورۃ اِنَّاۤ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ) یعنی کوثر سے مراد وہ اعلیٰ درجہ کی بھلائیاں ہیں جو اس دنیا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کو دی گئی تھیں.دیکھو حضرت ابن عباس ؓ بھی تسلیم فرماتے ہیں کہ جو معنے میں نے اوپر کئے ہیں وہی درست ہیں.جب دنیا میں آپ کو اس قسم کی کوئی چیز ملے گی تبھی وہ اگلے جہان میں نہر کی شکل میں متمثل ہوکر آپ کو عطا ہو گی.

Page 23

اسی طرح بخاری میں آتا ہے کہ ابو البشر نے ایک دفعہ حضرت سعید بن جبیر سے جو اعلیٰ درجہ کے تابعی اور علمِ حدیث کے بہت بڑے ماہر تھے کہا کہ فَاِنَّ نَاسًا یَزْعُـمُوْنَ اَنَّہُ نَـھْرٌ فِی الْـجَنَّۃِ.آپ توہمیں سنا رہے ہیں کہ وہ تمام اعلیٰ درجہ کی بھلائیاں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں ملیں ان کا نام کوثر ہے.لیکن لوگ کہتے ہیں کہ کوثر جنت کی ایک نہر ہے یہ کیا بات ہے؟ سعید بن جبیر نے جواب دیا کہ اَلنَّـھْرُ الَّذِیْ فِی الْـجَنَّۃِ مِنَ الْـخَیْرِ الَّذِیْ اَعْطَاہُ اللہُ اِیّاہُ (بخاری کتاب التفسیر باب اِنَّاۤ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ) وہ نہر جو جنت میں آپ کو ملے گی وہ بھی تو اسی کا ایک حصہ ہے یعنی میںیہ نہیں کہتا کہ جنت کی وہ نہر جو آپ کو ملے گی کوثر نہیں.بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ کوثر بہت سے ہیں اور یہ نہر بھی ان کا ایک حصہ ہے.یہ روایت بھی میری تفسیر کے مطابق ہے اور بتاتی ہے کہ کوثر کے معنے نَـھْرٌ فِی الْـجَنَّۃِ کے بے شک کئے جائیں مگر ان معنوں پر حصر نہیںکیا جا سکتا.بلکہ وہ نہر بھی سورۂ کوثر والی کوثر کا ایک حصہ ہے جو تمثیل کے طور پر آپ کو عطا ہو گی.پھر بخاری میں حضرت ابن عباس سے روایت آتی ہے کہ اَلْکَوْثَرُ الْـخَیْرُ الْکَثِیْـرُ کوثر کے معنےخیر کثیر کے ہیں.ابو الفداء ابن کثیر اس پر لکھتے ہیں ھٰذَا التَّفْسِیْـرُ یَعُمُّ النَّـھْرَ وَ غَیْرَہُ.ان معنوںمیں نہر اور اس کے علاوہ دوسری چیزیں بھی شامل ہیں.لِاَنَّ الْکَوْثَرَ مِنَ الْکَثْرَۃِ وَ ھُوَ الْـخَیْـرُ الْکَثِیْـرُ.کیونکہ کوثر کثرت سے نکلا ہے اور اس کے معنے خیر کثیر کے ہیں.پھر کہتے ہیں وَمِنْ ذٰلِکَ النَّـھْرُ.اس خیر کثیر میں سے ایک جنت والی نہر بھی ہے جو آپ کو خصوصیت کے ساتھ جنت میں ملے گی کَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَ عِکْرَمَۃُ وَ سَعِیْدُ ابْنُ جُبَیْـرٍ وَ مُـجَاھِدٌ وَمُـحَارِبٌ وَالْـحَسَنُ ابْنُ اَبِی الْـحَسَنِ الْبَصَـرِیِّ.جیسے ابن عباس اور عکرمہ ؓ اور سعید بن جبیر اور مجاہد اور محارب اور حسن بن ابی الحسن بصری نےفرمایا ہے کہ کوثر سے مراد بہت سی بھلائیاں ہیں.حَتّٰی قَالَ الْمُجَاھِدُ ھُوَ الْـخَیْـرُ الْکَثِیْرُ فِی الدُّنَیا وَ الْاٰخِرَۃِ.مجاہد نے تو اس بات پر بہت زور دیا ہے کہ کوثر کے معنے بہت بڑی بھلائی کے ہیں جو اس دنیا میں بھی آپ کو ملے گی اورآخرت میں بھی آپ کو ملے گی.وَقَالَ عِکْرَمَۃُ ھُوَ النُّبُوَّۃُ وَالْقُرْاٰنُ و ثَوَابُ الْاٰخِرَۃِ( تفسیر ابن کثیر سورۃ الکوثر) اور عکرمہؓ کہتے ہیں کہ کوثر میں نبوت، قرآن کریم اور آخرت کا ثواب بھی شامل ہے.گویا کوثرکے وسیع معنے ہیں اور انہیں محدود کرنا جائز نہیں اور جو معنے میں نے کئے ہیں ان میں میرے ساتھ صحابہ ؓ اور دوسرے تابعین بھی شامل ہیں یا یوں کہو کہ چونکہ انہوں نے وہ معنے پہلے کئے ہیں اس لئے میرے معنے ان کے موافق ہیں.اگرچہ انہوں نے اور رنگ میں نتیجہ نکالا ہے اور میں نے اور رنگ میں.میرے دلائل اور ہیں اور ان کے دلائل اور ہیں میں نے ان دلائل کو ردّ نہیں کیا بلکہ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے دلائل پیش کئے ہیں.

Page 24

پھر ابن جریر کہتے ہیں کہ عطاء بن سائب سے محارب بن دثار نے پو چھا کہ سعید بن جبیر کا کوثر کے بارہ میں کیا قول ہے.سعید بن جبیر کو احادیث کے بارہ میں بہت ملکہ تھا اس پر عطاء بن سائب نے کہا سعید بن جبیر نے ابن عباسؓ سے روایت کی ہے ھُوَ الْـخَیْـرُ الْکَثِیْـرُ یعنی کوثر وہ اعلیٰ درجہ کی بھلائیاں ہیں جو دنیا میں آپ کو دی گئیں.فَقَالَ صَدَقَ وَاللہِ(جامع البیان سورۃ الکوثر).اس نے کہا انہوں نے بالکل ٹھیک کہا ہے اَنَّہُ الْـخَیْرُ الْکَثِیْـرُ کوثر سے مراد خیر کثیر ہی ہے مگر ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ ھُوَنَـھْرٌ فِی الْـجَنَّۃِ کوثر جنت میں ایک نہر ہے یہ معنے جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے خیر کثیر کے معنوں کے خلاف نہیں بلکہ یہ بھی اس میں شامل ہیں جیسے کوئی کہے فلاں کے پاس بہت مال ہے اور پھر کہےاس کے پاس ایک گھڑی بھی ہے تو یہ بات پہلی بات کے مخالف نہیں ہو گی.کیونکہ گھڑی بھی مال میں شامل ہے.جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں جنت کی وہ نہر جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کو خصوصیت کے ساتھ ملے گی وہ بھی ان معنوں میں جو میں نے کئے ہیں شامل ہے اور یہ بھی ایک کوثر ہے.’’یہ ہے‘ ‘ اور ’’یہی ہے‘‘میں بہت بڑا فرق ہوتاہے.مثلاً ہم کہتے ہیں یہ دینار زید کا ہے.اب اس پر قیاس کر کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دینار یہی ہے اور کوئی دینار نہیں.اسی طرح وہ نہر جو آپؐکو اس پیشگوئی کے نتیجہ میں ملے گی اس کے علاوہ اور بھی کئی کوثر ہیں جو آپ کو ملے.بہرحال واقعہ یہی ہے کہ قرآن کریم کے وسیع معنوں کو محدود کر نے کی کوئی وجہ نہیں جبکہ خیر کثیر کے معنے پیش کر دہ روایت کے مخالف بھی نہیں.روایت صرف ایک مثال دیتی ہے اس پر حصر نہیں کر تی.یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جس کا جواب دینا ضروری ہے اور وہ یہ کہ اگر کوثر کے معنے صرف نَـھْرٌ فِی الْـجَنَّۃِ کے نہیں بلکہ اور بھی ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معنوں کو بیان کیوں نہیںکیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کی ساری تفسیر تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں اور نہ ہی سارے معنے ثابت ہیں.آپ خود فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے سات بطن ہیں(بخاری کتاب فضائل القراٰن باب انزل القراٰن علٰی سبعۃ احرف ) اور ہر بطن کے سات معنے ہیں.گویا قرآن کریم کی ہر آیت کے کم ازکم ۴۹ معنے ہو نے چاہئیں.اب کوثر کے ایک معنے تو نَـھْرٌ فِی الْـجَنَّۃِ کے ہوئے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتادیئے باقی ۴۸ معنےآپ نے کہاں بیان کئے ہیں.جب ایک ہی معنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں تو باقی ۴۸معنوں کی ہمارے لئے گنجائش ہوئی اور اگر ہم صرف ایک بطن تک ہی اپنے آپ کو محدود رکھیں تب بھی باقی چھ معنے کہاں ہیں؟رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے سات بطن بیان فرمائے ہیں جن میں سے ایک آپ نے بیان فرما دیا باقی چھ کی ہمارے لئے بہرحال

Page 25

گنجائش ہے.رہا یہ سوال کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معنے کیوں بیان کردیئے باقی کیوں بیان نہیں کئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کے معانی تدبّر اور استنباط سے کھلتے ہیں.سورۂ آل عمران میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جب قرآن کریم کی کسی آیت کا مفہوم معلوم کرنے میں لوگوں کو مشکلات پیش آتی ہیں تو جو لوگ راسخ فی العلم ہو تے ہیں وہی ان مشکلات کو حل کرنے میں کامیاب ہو تے ہیں عوام الناس ان کو حل نہیں کر سکتے(آل عمران رکوع ۱) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے معنے غور و فکر اور تدبر سے نکلتے ہیں.مگر اس آیت میں کوثر کے جو معنے تھے ان میں سے ایک معنے ایسے تھے جو غور وفکر اور تدبر سے نہیں نکل سکتے تھے اور وہ جنت والی نہر کے معنے ہیں یہ معنے تو وہی بتا سکتا تھا جس نے جنت جا کر دیکھی ہو یااس بارہ میں اسے وحی ہوئی ہو.باقی سارے معنے غور و فکر سے معلوم ہو سکتے تھے پس جو معنے غور اور تدبّر سے معلوم ہو سکتے تھے ان کے بتانے کی خاص ضرورت نہ تھی.اورجو معنے مخفی واقعات سے تعلق رکھتے تھے صرف ان کےبتانے کی ضرورت تھی.سو وہ آپؐنے بتا دیئے.یہ واضح بات ہے کہ ہم معراج پر نہیں گئے.ہم نے وہ نہر نہیں دیکھی جس کی نسبت آپؐسے کہا گیا کہ آپ کو ملے گی.اس لئے یہ معنے سوائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی شخص نہیں بتا سکتا تھا.اِنَّاۤ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ میں اَلْکَوْثَر کے معنے صرف نہر کے نہیں ہو سکتے اب میں اس بات کے دلائل پیش کرتا ہوں کہ میرے نزدیک اس جگہ کوثر کے معنے صرف نہر کے نہیں ہو سکتے.اس بارہ میں میری پہلی دلیل یہ ہے کہ جیسا کہ میں بارہا بتا چکا ہوں قرآن کریم میں جو الفاظ استعمال ہو تے ہیں ان کے متعلق قاعدہ یہ ہے کہ جتنے معنے لغت میں کسی لفظ کے ہوں وہ سب کے سب وہاں مراد لئے جاتے ہیں.سوائے اس کے کہ کوئی معنے ایسے ہوں جن کو خدا تعالیٰ نے اس جگہ پر یا قرآن کریم کے دوسرے مقامات پر رد کر دیا ہو.اگر وہ معنے جو ابن عباسؓ نے کئے ہیں اور سعید بن جبیر جیسے عالم نے کئے ہیں اور حسن بصری جو ایک ولی اللہ تھے انہوں نے کئے ہیں اور مجاہد اور محارب جیسے محدثین نے کئے ہیں اور عکرمہؓ نے کئے ہیں اور میں نے کئے ہیں غلط ہوتے تو خدا تعالیٰ انہیں آیات میں کوئی ایساتوڑرکھ دیتا جس سے وہ معنے باطل ہو جاتے یا کسی اور جگہ پر قرآن کریم میں ان کی تردید کر دیتا.لیکن اس کا ایسا نہ کرنا صاف بتاتا ہے کہ صرف جنت کی نہر والے معنوں پر یہاں حصر نہیں کیا گیا.دوسری دلیل اس بات کی کہ یہاں کوثر کے معنے صرف نَـھْرٌ فِی الْـجَنَّۃِ کے نہیں یہ ہے کہ اس سورۃ میں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ اور اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ کے الفاظ آتے ہیں اور یہ تین باتیں ایسی ہیں جو کوثر کے نتیجہ کے طور پر

Page 26

بتائی گئی ہیں فَصَلِّ میں فاء تعقیب کی ہے جس کے معنے نتیجہ کے ہو تے ہیں جیسے کہتے ہیں تَزَوَّجَ فَوُلِدَ لَہٗ.اس نے شادی کی جس کے نتیجہ میںاس کے ہاں بچہ پیدا ہوا یا ذَھَبْتُ اِلٰی بَیْتِہٖ فَسَأَلْتُہُ میں اس کے گھر گیا تو اس سے میں نے سوال کیا یعنی سوال کرنا گھر جانے کانتیجہ تھا.اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ.فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ.اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ.ہم نے تجھے کوثر دیا ہے اس کے نتیجہ کے طور پر تو یہ کام کر.اب یہاں یہ معنے چسپاں ہی نہیں ہو سکتے کہ ہم نے تجھے جنت میں نہر دی ہے اس کے نتیجہ میں تو نماز پڑھ اور قربانی دے.تیرادشمن ابتر ہوجائے گا.یہ تو ایسی ہی بات ہے جیسے کوئی کہے کہ فلاں نے شادی کی ہے جس کے نتیجہ میں کوئٹہ میں زلزلہ آیا.ہر شخص کہے گا کہ زلزلہ کا شادی کے ساتھ کیا تعلق ہے.یہ تو ماروں گھٹنا پھوٹے آنکھ والی بات ہے.اسی طرح نماز، قربانی اور دشمن کا ابتر رہنا نہر کا نتیجہ نہیں ہوسکتا.اگر یہ نہر کا نتیجہ ہوتا تو پھر کوئی روایت ایسی بھی آنی چاہیے تھی کہ فلاں وقت نہر کے بدلہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم نے دو نفل پڑھے یا اونٹ کی قربانی کی یا اس کے نتیجہ میں فلاں دشمن کا بیٹا مر گیا لیکن ایسی کوئی روایت نہیں.ہم یہ معنے تو کر سکتے ہیں کہ ہم نے تجھے خیر کثیر دیا ہے اس لئے تو نماز پڑھ اور قربانی دے اور ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے عمل سے یہ ثابت بھی کر سکتے ہیں.لیکن جو شخص یہ کہتا ہے کہ کوثر سے یہاں نہر مراد ہے اس کو یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ فلاں دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم نے جنت میں نہر ملنے کے شکریہ میں نفل پڑھے یا قربانی دی یا فلاں دشمن کا بیٹا اس کے نتیجہ میں مر گیا اور اگر وہ یہ ثابت نہیں کر سکتا تو اس کے معنے یہ ہوں گے کہ نعوذ باللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کی خلاف ورزی کی.خدا تعالیٰ نے تو کہا تھا کہ اس کے شکریہ میں آپ نماز پڑھیں مگر آپ نے اس شکریہ میں نماز نہیں پڑھی.خدا تعالیٰ نے تو کہا تھا کہ آپ اس کے شکریہ میں قربانی دیں مگر آپ نے اس کے شکریہ میں قربانی نہیں دی اور یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہے.پھر یہ روایت بھی ہونی چاہیے تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک نہر دی ہےاس کے نتیجہ میں فلاں دشمن کے بیٹے مر جائیں گے اور میرے زندہ رہنے والا بیٹا پید اہو جائے گا.مگر اس قسم کی کوئی روایت نہیں.بہر حال اگر کوثر سے محض نہر مراد لی جائے تو ان تینوں باتوں کا اس کے ساتھ کوئی جوڑنظر نہیں آتا.اگر کہو کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ کا حکم آپ کو اس لئے دیا گیا تھا تاکہ آپ اس نہر کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کا اس رنگ میں شکریہ ادا کریں تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ کوئی بڑا انعام تھا جس کے لئےرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکریہ کا حکم دیا گیا؟ اس سے بڑا انعام تو قرآن کریم تھا اس سے بڑا انعام تو لِقا الٰہی تھا اس کے حاصل ہو نے پر تو فَصَلِّ لِرَبِّكَ

Page 27

وَانْحَرْ کاحکم نہ دیا گیا اور نہر ملنے پر یہ حکم دے دیا گیا.کیا یہ بات کسی انسان کی عقل میں آ سکتی ہے؟ آخر خدا تعالیٰ سے مقدّم اور کون سی چیز ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس وقت جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے آپ کا سر حضرت عائشہ ؓکے سینہ پر تھا اور حضرت عائشہ ؓ نے آپ کو سہا را دیا ہوا تھا تاکہ آپ کو سانس کی تکلیف نہ ہو.حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں آپ کی وفات سے پہلے میں یہ خیال کیا کرتی تھی کہ وفات کے وقت جسے زیادہ تکلیف ہو تی ہے وہ بڑا گناہ گار ہو تا ہے.لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نزع کے وقت تکلیف ہوئی تو میں نے اپنے آپ کو ملامت کی اور میں نے سمجھ لیا کہ اس کا ایمان یا عدمِ ایما ن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں (بخاری کتاب المغازی باب مرض النبیّ ).بہر حال حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا ت کا وقت قریب آیا تو آپ نے فرمایا اِلَی الرَّفِیْقِ الْاعْلٰی.اِلَی الرَّفِیْقِ الْاعْلٰی.میں خدا کے پاس جا رہا ہوں، میں خدا کے پاس جا رہا ہوں.اس وقت آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اِلَی الْکَوْثَرْ میں کوثر کے پاس جا رہا ہوں.گویا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت بھی جس خواہش کا اظہار فرمایاوہ لِقاءِ الٰہی تھی.مگر لِقاءِ الٰہی کی نعمت ملنے پر تو آپ کو صلوٰۃ و نحر کا حکم نہ دیا گیا اور جنت کی نہر ملنے پر یہ حکم دے دیا گیا.کیا اس نہر کوکوئی چھین سکتا تھا کہ اس کے لئے قربانیوں کی ضرورت تھی یا نمازوں اور دعاؤں کی ضرورت تھی.یا کیاجنت کی نہر ان روحانی انعامات سے بڑھ کر تھی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے کہ اس کے شکریہ میں صلوٰۃ و نحر کا حکم دے دیا گیا؟ آپ پر قرآن کریم نازل ہوا، آپ کونبوت ملی، آپ کو ختم نبوت ملی، آپ کو تمام نبیوں کی سرداری ملی.یہ بڑے بڑے انعامات تھے جو آپ پر نازل ہوئے.نہر اس کے مقابلہ میں کیا حیثیت رکھتی ہے؟ مگر مفسرین کے خیال کے مطابق آپ کو نفل پڑھنے کا حکم ملا تو ایک نہر کے لئے.حالانکہ شکریہ کے نفل بڑے انعاموں کے لئے پڑھے جاتے ہیں نہ کہ چھوٹے انعاموں کے لئے؟ یہ امور بتا رہے ہیں کہ اس آیت کا یہ مفہوم نہیں کہ جنت میں ایک نہر ملنے کے نتیجہ کے طور پر تُو نماز پڑھ اور قربانی دے.بلکہ مراد یہ ہے کہ کوثر ملنے کے نتیجہ میں جو مشکلات پید اہو نے والی ہیں ان سے بچنے کے لئے ہم یہ حکم تجھے دیتے ہیں اور در حقیقت اسی کوثر کے راستہ میں روک ہو سکتی تھی جو دنیا سے تعلق رکھتا ہو اور انسان و شیطان اس میں روک بن سکتے ہوں.اُخروی کوثر کے راستہ میں تو نہ انسان روک بن سکتا ہے نہ شیطان اور چونکہ یہ کوثر دنیا سے تعلق رکھتا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تجھ پر بڑے بڑے انعامات نازل کرنے والے ہیں.اور جسے بڑے بڑے انعامات ملا کرتے ہیں اس کے لوگ دشمن ہو جاتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اسے ان انعامات سے محروم کر دیں.دنیا میں کوئی تحصیلدار بن جائے تو لوگ اس پر حسد کرنے لگ جاتے

Page 28

ہیں.ڈپٹی کمشنر بن جائے تو ان کی جان نکل جاتی ہے.لیکن ہم تجھے وہ نعمت دیں گے جو آدمؑ سے لے کر آج تک کسی کو نہیں ملی اور نہ قیامت تک کسی کو ملے گی.تجھ پر دنیا حسد کرے گی اور تیرے راستہ میں بڑی بڑی روکیں پیداکرے گی.لیکن ہم تمہیں اس کا علاج بھی بتادیتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ تو نماز پڑھ اور قربانی دےپھر تو کامیاب رہے گا اسی طرح اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ کا تعلق بھی نہر سے نہیں.اس کا تعلق بھی کسی دنیوی کوثر سے ہی ہوسکتا ہے.کیونکہ اگر کوثر اخروی ہو تو پھر دشمن کے ابتر ہونے کا پتہ بھی اگلے جہان میں ہی لگے گااور کوئی دشمن اس دلیل کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہو سکتاکہ چونکہ اگلے جہان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر ملے گا اس لئے ان کا دشمن وہاں ابتر رہے گا.یہ جملہ صاف بتا تا ہے کہ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ اس دنیا میں ثابت ہو گا اور چونکہ یہ نتیجہ ہے کوثر ملنے کااس لئے کوثر بھی اسی دنیا میں ملنا چاہیے.ورنہ جو چیز دنیا میں موجود ہی نہیں اس پر ابو جہل کو کس طرح حسد ہو سکتا تھا.اسے اگر آپ کہتے کہ مجھے جنت میں نہر ملے گی تو ابو جہل کہتا میں تو جنت کا قائل ہی نہیں میں نے حسد کیا کرنا ہے.حسد تو انہی انعامات پر ہو سکتا تھا جو آپ کو دنیا میں ملے.سو انہی انعامات کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تجھے وہ کچھ دیں گے کہ تیرے دشمن ہر وقت انگاروں پر لوٹتے رہیں گے مگر اس کے ساتھ ہی ہم تجھے اس کا علاج بھی بتا دیتے ہیں جو یہ ہے کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ.تو نماز پڑھ اور قربانی دے اس طرح تو دشمنوں کے حسد سے محفوظ رہے گا اور ہمارے فضلوں کے زیر سایہ ترقی کرتا چلا جائے گا.حقیقت یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خیر کثیر ملا انسان کے لئے اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے جس کو خدا تعالیٰ کوثر کہے جو کثیر سے بھی زیادہ ہوتا ہے.تو اس کے اندازہ کی بندے میں طاقت ہی کہاں ہو سکتی ہے.پس کوثر کی تفسیر کرنا انسان کے لئے ناممکن ہے.نہ کوئی کوثر کی تفسیر بیان کرسکتا ہے اور نہ ہی اس کی تفسیر لکھ سکتا ہے یہ تو خدا تعالیٰ ہی بیان کرے تو کرے.لیکن چند مثالیں تقریب مفہوم کے لئے بیان کی جا سکتی ہیںاور انہی کو ذیل میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی.تفسیر.اِنَّاۤ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَکے جملہ کو اِنَّا کے لفظ سے شروع کرنے کی وجہ اس سورۃ کو اِنَّا کےساتھ شروع کیا گیا ہے جو اِنَّ اور نَا سےبنا ہے.اِنَّ تاکید کے لئے آتاہے اور نَا جمع کا صیغہ ہے.حالانکہ خدا تعالیٰ جو یہ کلام کر رہا ہے واحد ہے.’’نا‘‘کےمعنے ہو تے ہیں ’’ہم‘‘ اور ’’نی‘‘ کے معنے ہیں ’’میں‘‘ پس بظاہر یہاں اِنَّا کی بجائے’’اِنِّیْ‘‘ کہنا چاہیے تھا کیونکہ قرآن کریم جس ہستی کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ واحد اور لاشریک ہے.مگر بجائے اَنَا یعنی ’’میں‘ ‘کہنے کے اِنَّا کہا گیا ہے یعنی یقیناً ’’ہم نے‘‘ ایسا کیوں کیا گیا؟ اس میں

Page 29

حکمت یہ ہے کہ جس نعمت کا یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وعدہ کیا گیا تھا وہ بہت بڑی تھی اور انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی حالت کو دیکھ کر حیران ہو تا تھا کہ کیا یہ چیز آپ کو مل جائے گی اس لئے اِنَّ کے لفظ سے اس وعدہ کے یقینی ہونے پر زور دیا گیا.جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گمنام فرد تھے، جب دنیا میں آپ کی کوئی حیثیت نہ تھی اور جب آپ کو ماننے والے صرف دس بارہ انسان تھے اس وقت خدا تعالیٰ کا یہ کہنا کہ ہم نے تجھے کوثر عطا کیا ہے.ایک ایسی بات ہے جو بالکل دور از قیاس معلوم ہو تی تھی.ہر شخص حیران ہوتا تھا کہ کیا وہ چیز جس کا انہوں نے دعویٰ کیا ہے انہیں مل جائے گی اس لئے اللہ تعالیٰ نے اِنَّ کا لفظ استعمال فرما کر اس وعدہ کے یقینی اور قطعی ہونے پر زور دیا.اسی طرح اَعْطَيْنَا جوماضی کا صیغہ ہے یہ بھی تاکید کے لئے ہے کیونکہ ماضی جب مضارع کے معنوں میں استعمال ہوتی ہے تو وہ بھی تاکید کے معنے دیتی ہے.جب کوئی چیز آئندہ ملنے والی ہو اور اس کے متعلق کہہ دیا جائے کہ وہ چیز ہم نے دے دی تو اس کا مفہوم یہی ہو تا ہے کہ وہ چیز ہم ضرور دے دیں گے جیسا کہ ہمارے ہاں ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے میں آپ کی لڑکی اپنے لڑکے لئے مانگنے آیا ہوں.تو وہ بعض دفعہ تو یہ کہہ دیتا ہے کہ اچھا میں یہ رشتہ کر دوں گا اور بعض دفعہ کہتا ہے بس میں نے اپنی لڑکی دے دی.شادی تو بعد میں ہو تی ہے مگر الفاظ وہ یہ استعمال کرتا ہے کہ میں نے لڑکی دے دی.جس کے معنے یہ ہو تے ہیں کہ میرا آپ کو رشتہ دینا بالکل قطعی اور یقینی ہے.غرض ماضی کا صیغہ جب مضارع کے معنوں میں استعمال ہو تا ہے تو وہ تاکید کے معنے دیتا ہے.اس سے پہلے اِنَّ کا لفظ بڑھا کر بار بار زور دے دیا ایک طرف ماضی کا صیغہ استعمال کر کے اس میں تاکید کے معنے پیدا کئے گئے اور دوسری طرف اِنَّ کا لفظ لا کر اس میں تاکید کے معنے پیدا کئے گئے اور اس طرح بتا دیاکہ گو یہ چیز ملنی تو آئندہ زمانہ میں ہے مگر یہ وعدہ ہمارا ایسا یقینی ہے کہ یوں سمجھو کہ ہم وعدہ نہیں کر رہے بلکہ ایک واقعہ شدہ امر کا ذکر رہے ہیں ان دو تاکیدوں کے علاوہ جب ہم اس امر کو دیکھیں کہ جس کی زبان سے یہ وعدہ کروایا گیاہے وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے تو عبارت میں اور بھی زور پیدا ہو جاتا ہے.کیونکہ خدا تعالیٰ جو بات کہے اسے یقیناً پورا کرسکتا ہے اور یہ عذر بھی نہیں ہوسکتا کہ وعدہ کر نے والے نے وعدہ تو پختہ کیا تھا مگر مجبوریوں کی وجہ سے پورا نہ کر سکا.دوسرا سوال ’’نا‘‘ کے متعلق پیدا ہو تا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمع کا لفظ یہاں کیوں استعمال فرمایا؟ اس کے متعلق یادرکھنا چاہیے کہ یہاں جمع کا لفظ اس لئے استعمال کیا گیا ہے کہ یہ وعدہ اپنے اندر بڑا تنوّع رکھتا ہےاور اس میں خدا تعالیٰ کے ساتھ ملائکہ اور اس کے قوانین قدرت کی مدد کی طرف بھی اشارہ ہے اور قرآن کریم کا یہ قاعدہ ہے کہ

Page 30

جس وعدہ میں خدا تعالیٰ کے فرشتے یا قوانین قدرت بھی شریک ہوں وہاں مضمون کی وسعت پر دلالت کرنے کے لئے وہ جمع کا لفظ استعمال کرتا ہے.یہ بتا نے کے لئے کہ اس کام کے پور اکرنے کے لئے فرشتوں اور قوانینِ قدرت کو بھی حکم دے دیا گیا ہے اور ہم سب مل کر یہ کام کریں گے.اگر کوئی سوال کرے کہ کیا فرشتوں اور قوانین کی قدرت خدا تعالیٰ کی قدرت سے کچھ علیحدہ قسم کی ہے کہ اس کے ساتھ ملنے سے جمع کا لفظ بولا گیا ہے وہ تو خدا تعالیٰ ہی سے طاقت حاصل کرتے ہیں اس لئے ان کے ملنے سے کوئی نئی طاقت تو پیدا نہیں ہو تی پھر جمع کا لفظ کیوںاستعمال ہوا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک خدا تعالیٰ کے نقطۂ نگاہ سے تو کوئی زائد طاقت پیدا نہیں ہو تی.فرشتے اور قوانین قدرت بھی اس کے تابع ہیں اور وہ کوئی کام براہ راست نہیں کر سکتے.فرشتے بھی خدا تعالیٰ نے بنائے ہیں اور قوانین قدرت بھی اسی نے بنائے ہیں.خدا تعالیٰ نے ہی یہ قانون مقرر کیا ہے کہ پانی غرق کرتا ہے یا پانی آگ کو بجھادیتا ہے.خدا تعالیٰ کے ساتھ پانی کے مل جانے سے کوئی نئی طاقت پیدا نہیں ہو تی یا اس نے آگ کے لئے یہ قانون بنایا ہے کہ وہ جلاتی ہے یا کھانا پکاتی ہےیہ بھی ایک قدرتی چیز ہے خدا تعالیٰ کو اس سے کوئی زائد طاقت حاصل نہیں ہو جاتی.لیکن دنیا میں کئی قسم کے لوگ ہیں اور وہ سب قرآن کریم کے مخاطب ہیں.دنیا میں وہ لوگ بھی ہیں جو خدا تعالیٰ کو مانتے ہیں لیکن فرشتوں کو نہیں مانتے اور وہ بھی ہیںجو خدا تعالیٰ کو مانتے ہیں اور فرشتوں کو بھی مانتے ہیں لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ کا رسول یا فرشتوں کا مؤیّدوجود نہیں مانتے اور وہ بھی ہیںجو نہ خدا تعالیٰ کومانتے ہیں اور نہ فرشتوں کو.ہاں ایک قانون قدرت کو ضرور تسلیم کرتے ہیں.چونکہ اس آیت میں بیان کردہ مضمون پر خاص زور دینا مقصود تھا اس لئے ان سب قسم کے لوگوں کی تسلی کا طریق اختیارکیا گیا.جو لوگ خدا تعالیٰ کومانتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ پر جھوٹ بولنا کوئی معمولی کام نہیں عام شریف آدمی بھی ایسا نہیں کرتا انہیں اس طرف توجہ دلا دی کہ محمد رسول اللہ اللہ تعالیٰ کو گواہ رکھ کر اس کی طرف سے یہ دعویٰ کر رہا ہے.جو لوگ خدا تعالیٰ سے زیادہ اخلاقی دلائل کو تسلیم کرتے ہیں ان کو مدّ ِنظر رکھ کر فرشتوں کے وجود کو ساتھ شامل کر لیا کہ نفس لوّامہ اور ناطقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ کی تصدیق کر رہا ہے اور جو لوگ خدا تعالیٰ اور فرشتوں دونوں کے منکر ہیں ان کے لئے قانون قدرت کو شامل کر لیا گیا کہ قانونِ قدرت بھی اس کی تائید کر رہا ہے کہ یہ شخص بہت کچھ برکتیں پانے والا ہے.پس چونکہ تین گواہوں کو اس وعدہ کے پو را ہونے کی تائید میں پیش کیا گیا تھا.اس لئے بجائے اِنِّیْ یعنی ضرور میں نے کے اِنَّا یعنی ’’ضرور ہم نے‘‘ کے الفاظ استعمال کئے.اس جگہ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وعدہ نے تو کسی آئندہ وقت میں پورا ہو نا تھا پھر ان تین گواہوں کے ذکر سے کون سا

Page 31

ایسا مضمون پیدا ہوتا تھا جو ایک منکر کو ایک حدتک امید دلاتا تھا کہ یہ وعدہ آئندہ ضرور پورا ہو گا.سو اس کا جواب یہ ہے کہ جیسا کہ اوپر اشارہ کیا گیا ہے ایک مذہبی آدمی کے لئے تو یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ ایک شخص جو راستباز ہے دھوکے باز نہیں عقلمند ہے پاگل نہیں.قانع ہے لالچی نہیں کسی غیرمنطقی اور غیر عقلی عقیدہ کا قائل نہیں.اپنے ہوش و حواس میں یہ اعلان کرتا ہے کہ مجھے خدا تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے.ایک مذہبی آدمی تو ان حالات میں مجرد خدا تعالیٰ کا نام لے کر دعویٰ کرنے کوہی مدعی کی سچائی کی دلیل سمجھتا ہے، چنانچہ حضرت ابو بکر اور حضرت خدیجہ اور حضرت علی اور حضرت زید رضوان اللہ علیھم اجمعین نےمجرد یہ دعویٰ سن کر کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے آپ کے دعویٰ کو قبول کر لیا اور کوئی مزید دلیل طلب نہیں کی اسی طرح اور کئی لوگوں نے اس دلیل سے فائدہ اٹھایا.ایک اعرابی سلیم الطبع آپ کا دعویٰ سن کر مدینہ میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یہ فرمائیے کہ کیا آپ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے.آپ نے فرمایا ہاں میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے.اس جواب کو سن کر وہ آپ پر ایمان لے آیا.پس مذکورہ بالا شرائط کے ساتھ جب کوئی شخص خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو نے کا یا خدا تعالیٰ کے وعدہ کا ذکرکرے تو ایک مذہبی آدمی کے لئے یہ دلیل ہی کا فی ہو تی ہے اور اس کی فطرت اسے نہیں مان سکتی کہ مذکورہ بالا حالات میں کوئی شخص جھوٹا دعویٰ کرے گا یا غلط دعویٰ کرے گا اور یہ بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی.مگر اس فطرت صحیحہ کےمالک شخص سے اتر کر ایک گروہ ایسا بھی ہوتا ہے جو مزید روحانی ثبوت چاہتا ہے.یہ مزید روحانی ثبوت اس طرح پید اہوتا ہے کہ جب خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی مامور آتا ہے تو اس زمانہ کے نیک اور اعلیٰ درجہ کے مانے ہوئے لوگوں میں سے متعددافراد کے دل میں اس کی محبت پیدا کر دی جاتی ہے اور وہ اسے قبول کرلیتے ہیں یابعض شواہد سے متاثر ہو کر بعض ایسے لوگ جو پہلے نیکی میںمعروف نہ تھے اسے قبو ل کر لیتے ہیں.لیکن اس کو قبول کرتے ہی ان کی ایسی کایا پلٹ جاتی ہے کہ وہ اس دنیا میں چلتے پھرتے فرشتے نظر آنے لگتے ہیںاور عقل سلیم رکھنے والے کو ماننا پڑتا ہے کہ ان کا فرشتہ بن جانا اس امر کا ثبوت ہے کہ فرشتے ان کے ساتھ ہیں اور ان کے ملکوتی تأثرات ان پر نازل ہو رہے ہیں.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بھی حاصل تھی.ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تو پہلے ہی مکہ کے لوگ فرشتہ سمجھتے تھے(السیرۃ النبویۃ لابن ھشام اسلام ابی بکر الصدیقؓ) مگر بہت سے ایسے لوگ جوبد اعمالیوں اور فتنہ و فساد اور ظلم میں انتہا کو پہنچے ہوئے تھے جب ان کے دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت گھر کر گئی تو انہوں نے یک دم اپنے حالات کو بدل دیا اور ایک دن میں عابد و زاہد اور متقی اور حلیم اور

Page 32

منکسر المزاج اور رحیم و کریم اور صادق و وفا دار اور خیر خواہ خلائق ہو گئے.یہ امر یقیناً آپ کی صداقت کا ثبوت تھا اور اس امر کی دلیل تھا کہ آپ کے ساتھ ملائکہ کی مدد ہے جو آپ کےساتھیوں پر اپنا اثر ڈال کر ان کو بھی ملائکہ بنا دیتے ہیں.تیسری دلیل جو یہ بیان فرمائی کہ قانونِ قدرت بھی آپ کی مدد کرے گا اس کے اثرات بھی ظاہر تھے.آپ کی تعلیم قانو نِ قدرت کے مطابق تھی اور اس میں وہ ازلی سچائیاں پائی جاتی تھیں جن کو فطرت صحیحہ ماننے سے باز نہیں رہ سکتی.وہم اور ڈھکوسلہ کا نام نہ تھا.ایک طرف خالص منطقی اور دوسری طرف خالص روحانی تعلیم جس نے عقل و روحانیت کے امتزاج سے ایسی چاشنی حاصل کر لی تھی کہ کوئی شخص ایک لمحہ کے لئے بھی اپنے تعصب کی پٹی کو اتار کر رکھتا تھا تو وہ تیر کی طرح اس کے دل میں گھس جاتی تھی اور وہ اس کا شکا ر ہو جاتا تھا اس کی متعدد مثالیں مکہ والوں کے سامنے تھیں.حضرت عمر ؓ آپ کے قتل کے لئے نکلے اور راستہ ہی میں آپ کی صداقت کے خنجر کا شکار ہو گئے اور گناہ گاروں کی طرح گلے میں ندامت کاپٹکا ڈال کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے(السیرۃ النبویۃ لابن ھشام اسلام عمر بن الخطاب ؓ).پس آئندہ جو ہو نے والا تھا وہ تو جب ظاہر ہو تا لوگ اسے دیکھتے جس وقت یہ سورۃ نازل ہوئی ہے اس وقت بھی اس کا ثبوت مکہ والوں کےسامنے موجود تھا کہ خدا تعالیٰ آپ کے لئے بول رہا ہے اس کے ملائکہ آپ کی مدد پر ہیں اور قانونِ قدرت آپ کی تائید کر رہا ہے.پس فرماتا ہے کہ میں خدا تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں بھی، میرے ملائکہ بھی اور میرا قانون قدرت بھی اس کوکوثر عطا کرنے والے ہیں.تم میری آواز نہیں سنتے تو کیا ملائکہ کی آواز بھی نہیں سنتے.میرے فرشتوں کی آواز نہیں سنتے تو یہ بھی نہیں دیکھتے کہ دنیا کے تمام مذاہب اس وقت تَوہم پرستی اور خلافِ عقل عقیدوں میں مبتلا ہیں اور خلافِ فطرت اعمال میں مشغول ہیں مگر اس کے مقابل پر اس شخص کی تعلیم نہ تَوہم اور نہ خلاف عقل عقیدے بیان کرتی ہے اور نہ خلاف فطرت احکام پیش کرتی ہے.پھر کیوں نہیں سمجھتے کہ اس کے مخالفوں کے گھر ویران ہوجائیں گے.ان کے معبد سر نگوں ہوجائیں گے اور وہ طوعاً یا کرہاً آخر اس کےقدموں پر آگریں گے اور اسی کا زور اور اسی کا غلبہ ہو جائے گا پس یقین کرو کہ میں اور میرے فرشتے اور میرا قانون قدرت ہم سب اس رسول کو کوثر دینے والے ہیں وہ پھیلاؤ، وہ رفعت اور وہ بلندی جو کسی انسان کو نہ کبھی نصیب ہوئی نہ آئندہ ہوگی.دوسراجواب یہ ہے کہ بادشاہ اپنے کلام میں مفرد کی جگہ جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں.اس کے تتبع میں قرآن کریم میں بھی جہاں خدا تعالیٰ کی بادشاہت پر زور دینا مقصود ہو خدا تعالیٰ کے لئے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے.بادشاہ جمع کا لفظ اس امر پر دلالت کرنے کے لئے بولتا ہے کہ میں یہ بات کہنے والا اکیلا نہیں تمام میرے ماتحت لوگ وہی کہیں گے جو میںکہوں گا اور وہی کریں گے جو میں کروں گا.انہی معنوں میں اللہ تعالیٰ بھی لفظ جمع سے کبھی کبھی

Page 33

اپنی نسبت کلام فرماتا ہے.بادشاہوں کے علاوہ مصنفین بھی کبھی ’’ہم‘‘ کا لفظ بولتے ہیں اور ان کا مطلب بھی یہ ہو تا ہے کہ وہ بھی اور ان کے ہم خیال لوگ بھی اس امرکا اظہار کرتے ہیں.پس یہ ایک محاورہ ہے جو دنیا میں عام استعمال ہو تا ہے.حقیقت یہ ہے کہ انسانی دماغ فرد سے جماعت کو قوی سمجھتا ہے.اس لئے جب قدرت پر زور دینا ہو اللہ تعالیٰ ہمیشہ جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے.یہ بتانے کے لئے کہ ہم وجود میں فرد ہیں لیکن طاقت میں جماعتوں سے بھی زیادہ ہیں چونکہ اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وعدہ کیا گیا تھا وہ بہت بڑا تھا اس لئے خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اپنی شاہانہ حیثیت میں فرماتے ہیں کہ اس وعدہ کے پورا کرنے میں تمام قدرتیں لگ جائیں گی اور یہ بات پو ری ہوکر رہے گی.اب میں بتاتا ہوں کہ کوثر میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں.اوپر کی تشریح کے مطابق وہ تمام امور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں وہ سب کے سب کوثر کا حصہ ہیں اور اس لفظ میں یہ دعویٰ ہے کہ وہ تمام کمالات جو نبوت کا حصہ ہیں یا نبوت سے ان کا گہرا تعلق ہے ان سب میں آپ کو کوثر ملی ہے.اگر کوئی ایک امر مراد ہوتا تو یہ کوئی انعام نہیں تھا.کیونکہ کسی بات میں کسی کا اور کسی بات میں کسی کا بڑھ جانا تو ایک طبعی امر ہے یہ کوثر نہیں کہلاتا.اس طرح تو ہر نبی کو کسی ایک بات میں دوسرے کے مقابلہ میں فضیلت حاصل ہوسکتی ہے اس میں آپ کی کوئی خصوصیت نہیں رہتی.پس اگر یہاں صرف یہی مراد ہو تا کہ ہم تجھے کسی ایک بات میں فضیلت دے دیں گے.تو یہ کوئی خاص بات نہ ہوتی.ایک گاؤں میں پچاس ساٹھ آدمی اکٹھے رہتے ہیں تو ان میں سے کئی ایک کو دوسروں پر کسی نہ کسی رنگ میں فضیلت حاصل ہو گی.مثلاً اگر وہاں پانچ دس زمیندار ہیں تو ان میں سے کسی نہ کسی کی زمین دوسروں سے زیادہ ہو گی اور یہ ایک فضیلت ہے جو اسے دوسرے زمینداروںپر حاصل ہو گی.یاپھر گاؤں میں معمار ہوتا ہے اسے سب زمینداروں پر یہ فضیلت حاصل ہو تی ہے کہ وہ معماری جانتا ہے اور زمیندار معماری نہیں جانتا.پھر نجار کو معمار اور زمیندار دونوں پر فضیلت حاصل ہوتی ہے کیونکہ وہ نجاری جانتا ہے.معمار اور زمیندار نجاری نہیں جانتے.لوہار کو ان تینوں پر فضیلت حاصل ہو تی ہے.اسے لوہار کا کام آتا ہے ان تینوں کو آہن گری نہیں آتی.پھر کوئی سقّہ ہوتا ہے اسے سقّے کا کام آتا ہے جو دوسروں کو نہیں آتا.دھوبی کو اس پر فضیلت حاصل ہو تی ہے کیونکہ وہ دھوبی کا کام جانتا ہے اور سقّہ یہ کام نہیں جانتا.اسی طرح عطار ہے اسے جو فضیلت حاصل ہے وہ معمار کو حاصل نہیں.نہ بڑھئی، لوہار، سقّے اور دھوبی کو حاصل ہے.غرض قریباً ہر انسان دوسرے پر کسی نہ کسی رنگ میں فضیلت رکھتا ہے.کوئی موٹا ہوتا ہے کوئی دبلا ہو تا ہے.کوئی چھوٹے قد کا ہوتا ہے اور کوئی لمبے قد کا ہو تا ہے.کوئی عالم ہو تا ہے اور کوئی جاہل ہو تا ہے.

Page 34

غرض اس میں کوئی نہ کوئی ایسی خوبی پائی جاتی ہے جو دوسرے میں نہیں پائی جاتی.اس میں کوئی شبہ نہیں کہ کسی ایک بات میں بھی فضیلت کا حاصل ہونا اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے.مگر ایسا انعام نہیں جو اسے تمام لوگوں پر فوقیت دے دے اور چونکہ اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فوقیت کا ذکر ہے جو آپ کو تمام انبیاء پر حاصل ہے لیکن چونکہ اس بات کا معین ذکر یہاں نہیں کیا گیا اس لئے ماننا پڑے گا کہ یہاں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ تمام کمالات نبوت میں آپ کو کوثر عطا ہوا ہے اور کوئی نبی کسی کمال نبوت میں بھی آپ کا ہم پایہ اور ہم رتبہ نہیں اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُـحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُـحَمَّدٍ وَبَارِکْ وَسَلِّمْ إِنَّكَ حَـمِيدٌ مَّـجِيدٌ.کوثر کے معنے اَلْـخَیْـرُ الْـکَثِیْـر کے کوثر کے معنے جیسا کہ بتایا جا چکا ہے اَلْـخَیْـرُ الْکَثِیْـر کے ہیں اور اَلْـخَیْـرُ کا لفظ اسم تفضیل یعنی سب سے زیادہ کے معنوں پر دلالت کرتا ہے.پس اس میں دنیوی امور کا ذکر نہیں.کیونکہ دنیوی امور کا کوئی ریکارڈ دنیا میں نہیں جسے دیکھ کر فیصلہ کیا جا سکے کہ فلاں بڑا ہے یا فلاں.یہ ریکارڈ صرف روحانی اور آسمانی انعامات کا ہی ہے.پس جب مقابلہ کا ذکر ہے تو اس جگہ وہی اشیاء مراد ہیں جن کا مقابلہ کیاجانا ممکن ہے اور وہ امور نبوت اور امور مذہبیہ ہی ہیں.اَلْـخَیْرُ کے معنے اسی طرح اَلْـخَیْـرُ کے معنے ہو تے ہیں وِجْدَانُ الشَّیْءِ بِـجَمِیْعِ کَمَالَاتِہِ اللَّائِقَۃِ(اقرب) کسی چیز کا مع ان تمام کمالات کے ملنا جو اس میں پائے جاتے ہوں اور جن کی وجہ سے اس کا کوئی نام رکھا گیا ہو.گویا خیر ایسی خوبی یا بھلائی کو کہتے ہیں جس میں وہ تمام کمالات پائے جاتے ہوں جن کی وجہ سےاس خوبی کو خوبی کہا جاتا ہے.مثلاً ہم کہیں ہمیں خربوزہ خیر ملا تو اس کے معنے یہ ہوں گے کہ جو جو خوبیاںایک خربوزہ میں پائی جانی چاہئیں وہ ساری کی ساری اس میں موجود ہیں اور جب یہ لفظ نبوت کے لئے استعمال ہو گا توا س کا یہ مفہوم ہو گا کہ جو جو کمالات اصطلاحِ نبوت میں شامل ہیں وہ سارے کے سارے اپنی پوری شان کے ساتھ آپ کے اندر پائے جائیں گے.وَقِیْلَ حُصُوْلُ الشَّیْءِ لِـمَامِنْ شَأْنِہٖ اَنْ یَّکُوْنَ حَاصِلًا لَّہٗ.یعنی بعض آئمہ لغت یہ کہتے ہیں کے خیر کے معنے ہیں کسی چیز کا اس طرح ملنا کہ اس کا ذاتی جوہر تمام و کمال اس میں پایا جائے.گویا اس لفظ میں وسعت اور عظمت دونوں قسم کامفہوم پایا جاتا ہے.پس جب نبوت کے لئے یہ لفظ بولاجائے گاتو اس کے یہ معنے ہوں گے کہ وہ تمام کمالات جونبوت میں پائے جانے چاہئیں وہ (ا) سارے کے سارے (۲) اور اپنی پو ری شان کے ساتھ آپ کے اندر پائے جائیں گے.اور وہ تمام نقائص جن کی نبوت نفی کرتی ہے وہ آپ میں ہر گز نہ ملیں گے اور چونکہ لفظ کو ثر کے معنوں میں خیر اور کثیر د۲و معنے پائےجاتے ہیںاس لئے کوثر کے معنے یہ ہوں گے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو

Page 35

نبوت اپنے تمام کمالات کے ساتھ ملی اور ہر ہر کمال بہت بہت ملا.دوسرے لفظو ں میں ہم یوں کہیں گے کہ جونبوت آپ کوملی وہ کیفیت کے لحاظ سے بھی اعلیٰ تھی اور کمّیت کے لحاظ سے بھی اعلیٰ تھی.گویا جو جو کمالات نبوت آپ کو عطا ہوئے وہ دوسرے نبیوں کے کمالات سے اعلیٰ تھے اور پھر وہ تعداد میں بھی دوسرے نبیوں سے زیادہ تھے.اگر غور کیا جائے تو یہ لفظ ختم نبوت پر دلالت کرتا ہے اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع ہی سے صحابہؓ ایک کامل اور آخری نبی موعود سمجھتے تھے اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ خاتم النبیین کا لفظ سورۂ احزاب میں استعمال ہوا ہے جو ہجرت کے چھٹے سال میں نازل ہوئی توتعجب ہو تا ہے کہ اس قدر آخری زمانہ میں جو اظہار ہوا تھا اس کا علم صحابہؓ کو پہلے سےکیوں کر ہو گیا.خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے کیونکر ہو گیا.اس کا جواب اس سورۃ سے مل جاتا ہے کیونکہ یہ سورۃ دعویٰ کے چوتھے پانچویں سال ہی نازل ہو گئی تھی اور اس میں در حقیقت ختم نبوت کا دعویٰ تھا.یعنی یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے کمالات اعلیٰ شکل میں ملے اور بہت ملے اور جس کو یہ چیز ملی وہ یقیناً سب نبیوں سے افضل تھا اور خاتم النبیین تھا.یہی وجہ ہے کہ جب سورۂ احزاب نازل ہوئی اور آپ کو خاتم النبیین کا لقب دیا گیا تو صحابہ میں اس پر کسی قسم کا کوئی شور نہیں پڑا.ان کے نزدیک یہ کوئی نیالقب نہیں تھا جو آپ کو دیا گیا.اگر یہ نئی بات ہو تی تو اس پر شور پڑ جاتا.مگر تاریخ بتاتی ہے کہ ایسا کوئی شور نہیں پڑا کیونکہ صحابہؓ آپ کو پہلے ہی خاتم النبیین سمجھتے تھے اور آپ کا بھی یہی خیال تھا.اس لئے سورۂ احزاب کے اترنے پر استعجاب کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا.حقیقت یہ ہے کہ جب سورۃ کوثر نازل ہوئی تو ا سی وقت سے آپؐاور صحابہؓ سمجھ گئے تھے کہ آپؐخاتم النبیین ہیں اور تمام نبیوں سے افضل ہیں.ان معنوں کے علاوہ لغت میں کوثر کے معنے ایک ایسے سخی وجود کے بھی ہیں جس میں بڑی خیر پائی جائے.ان معنوں کے لحاظ سے اس سورۃ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ دیا گیا تھا کہ ہم تجھے ایک خیر کثیر والا سخی وجود دیں گے.دینے سے مراد یہی ہو سکتی ہے کہ آپ کے اتباع میں سے ایک بہت بڑا سخی وجود پیدا ہوگا.ورنہ اِنَّا اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ کہنےکا کوئی مطلب ہی نہیں رہتا.اب ہم باری باری دونوں معنوں کو لیتے ہیں.آنحضرت صلعم کو نبوت کے کمالات کا اعلیٰ صورت میں ملنا (۱)پہلے معنے یہ تھے کہ نبوت کے کلمات کا اعلیٰ صورت میں ملنا اور بہت ملنا.اس مضمون کی وسعت کی کوئی انتہا نہیں اور خدا تعالیٰ کے سوا اورکوئی اسے مکمل طور پر بیان نہیں کر سکتا.لیکن مثال کے طور پر کچھ باتیں بیان کی جاسکتی ہیں.اس بارہ میں ہمیں سب سے پہلےیہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کا دعویٰ کیا تھا کیونکہ کسی کی خوبیوں کا پتہ لگانے کے لئے یہ ضروری ہو تا ہے کہ اس کے دعویٰ

Page 36

کا پتہ لگایا جائے.مثلاً اگر ایک شخص ہمارے پاس آکر کہتا ہے کہ میں سب سے بڑا استاد ہوں.تو ہم دیکھیں گے کہ آیا استاد ہو نے کی سب شرائط اس میں پائی جاتی ہیں یا نہیں.اگر وہ شرطیں دوسروں کی نسبت اس میں زیادہ پائی جاتی ہوں تو ہم مان لیں گے کہ وہ سب سے بڑا استاد ہے.لیکن اگر کوئی کہے کہ میں سب سے بڑا استاد ہوں اور جب سوال کیا جائے کہ تم میں کون کون سے کمالات پائے جاتے ہیں اور وہ مثلاً کہے کہ میں انڈے زیادہ کھا جاتا ہوں تو ہر شخص اس کو بے وقوف سمجھے گا.یا وہ کہے کہ میں ڈنٹر زیادہ پیلتا ہوں یا بیٹھکیں زیادہ نکالتا ہوں تو سب لوگ اس پر ہنسیں گے.مگر جب وہ کہے کہ میں بڑا پہلوان ہوں اور پھر وہ کہے کہ میں خوراک زیادہ کھاتا ہوں، بوجھ زیادہ اٹھا سکتا ہوں، ڈنٹر زیادہ پیلتا ہوں اور کئی قسم کے جسمانی کرتب دکھا تا ہوں تو ہم کہیں گے ٹھیک کہتا ہے.پھر ہم اس سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ کیا تو کینٹ کا فلسفہ جانتا ہے.اگر ہم اس سے پو چھیں گے کہ کیا تو کینٹ کا فلسفہ جانتا ہے؟ تو وہ فوراً کہہ دے گا کہ میرا فلسفہ سے کیا تعلق ہے میں نے تو پہلوانی کا دعویٰ کیا ہے فلسفہ دانی کا نہیں کیا.آنحضرت کی حضرت موسیٰ سے مماثلت اور آپ کی حضرت موسیٰ پر فضیلت پس جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں سب سے بڑا ہوں.تو ہم دیکھیں گے کہ آپ کا دعویٰ کیا ہے اور کون کون شخص آپ کے دعویٰ میں شریک ہے تاکہ ہم اس سے آپ کا مقابلہ کر کے دیکھیں اور معلوم کریں کہ آیا آپ واقعی سب سے بڑے ہیں یا نہیں.اس نقطہ نگاہ سے جب ہم غور کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کیا تھا تو ہمیں قرآن کریم میں یہ آیت نظر آتی ہے کہ اِنَّاۤ اَرْسَلْنَاۤ اِلَيْكُمْ رَسُوْلًا١ۙ۬ شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَاۤ اَرْسَلْنَاۤ اِلٰى فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا (المزّمل:۱۶) یعنی اے لوگو ہم نے تمہاری طرف ایک شخص کو رسول بنا کر بھیجاہے جو تمہارا نگران ہے اور وہ ویسا ہی رسول ہے جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف موسیٰ ( علیہ السلام )کو رسول بنا کر بھیجا تھا.دنیا میں جتنے نبی گذرے ہیں ان میں معروف نبی موسوی سلسلہ کے انبیاء ہی ہیں.حضرت کرشن ؑ اور حضرت رام چندرؑ کی نبوت کو دوسرے مسلمان تو مانتے ہی نہیں ہم مانتے ہیں لیکن ہمارے پاس ان کی تاریخ محفوظ نہیں.ان کی تعلیمیں کیا تھیں ہمیں ان کی تفصیلات کا کچھ علم نہیں.صرف گیتا ایک ایسی کتاب ہے جو حضرت کرشن علیہ السلام کی طرف منسوب کی جاتی ہے مگر اس میں بھی عام طور پر لڑائیوں اور تاریخی واقعات کا ہی ذکر ہے آپ کے دعویٰ کی تفصیلات اس سے نہیں ملتیں.بہرحال اسرائیلی نبی جن کی تاریخ ایک حد تک محفوظ ہے.ان کے سردار حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے اور اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کومخاطب کر کے فرماتا ہے کہ تو بھی موسیٰ جیسا نبی ہے.یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جنس میں شامل تھے جس جنس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شامل تھے.اب یہ ظاہر بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام

Page 37

کو جو کمالات نبوت عطا کئے گئے تھے اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات ان سے زیادہ ثابت ہوجائیں تو لازماً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر کا ملنا بھی ثابت ہو جائے گا.کیونکہ خدا تعالیٰ نے صرف یہی نہیں فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی قسم سے ہیں اور آپ کے کمالات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کمالات کے مشابہ ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے.اِنَّاۤ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ جوچیز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے وہ دوسروں سے بڑھ کر ہے.یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام والے کمالات بھی آپ کو ملے اور پھر ان سے بڑھ کر ملے.اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بڑے بڑے واقعات کیا گذرے تھے اور پھر ان کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سے مقابلہ کرتے ہیں تاکہ یہ معلوم کر سکیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کس کس رنگ میں کو ثر عطا فرمایا ہے.اس بارہ میں جب ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات پر غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلعم کی حضرت موسیٰ پر پہلی فضیلت (۱) حضرت موسیٰ علیہ السلام کلام الٰہی پھیلانے اور لوگوں کو روحانی علوم سکھانے کے لئے آئے تھے اور یہ سیدھی بات ہے کہ ظاہری علوم اس کام میں بہت ممد ہو تے ہیں.علم سیکھانے کے کام میں پڑھے لکھے آدمی کے لئے بہت آسانی ہو تی ہے.چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبی بنایا گیا تو آپ پڑھے لکھے تھے.قرآن کریم اور تورات دونوں سے اس کا پتہ چلتا ہے.گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبیوں کا کام دیا گیاتودنیوی ہتھیار آپ کے پاس موجود تھایعنی آپ پڑھے لکھے تھے اور اپنے کام کو احسن طریق پر سرانجام دے سکتے تھے.لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہی کام سپرد ہوا تو آپ پڑھے لکھے نہیں تھے.مگر اَن پڑھ ہو نے کے باوجود آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ کامیابی حاصل کی.یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حاصل ہے.دوسری بڑی فضیلت (۲) حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ایسی قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے جو متمدن تھی.آپ جب مصر میں تشریف لائے اس وقت مصری قوم چوٹی کی قوم سمجھی جاتی تھی اور چونکہ بنی اسرائیل بھی اس کے ساتھ رہتے تھے اس لئے اسرائیلی قوم بھی پڑھی لکھی اور متمدن تھی اور پڑھے لکھے اور متمدن لوگوں کو دینی علوم سکھانا زیادہ آسان ہو تا ہے.ان میں نظام کو قائم کرنا اور ان کے اندر جماعتی روح پیدا کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے.مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی قوم کی طرف آئے تھے جو غیر متمدن تھی اور ظاہری علوم سے بالکل ناآشنا تھی.چنانچہ حضرت عمرؓ کے زمانہ کا یہ واقعہ ہے کہ جب مسلمانوں کی کسریٰ سے لڑائی ہو رہی تھی تو ایک دفعہ کسریٰ

Page 38