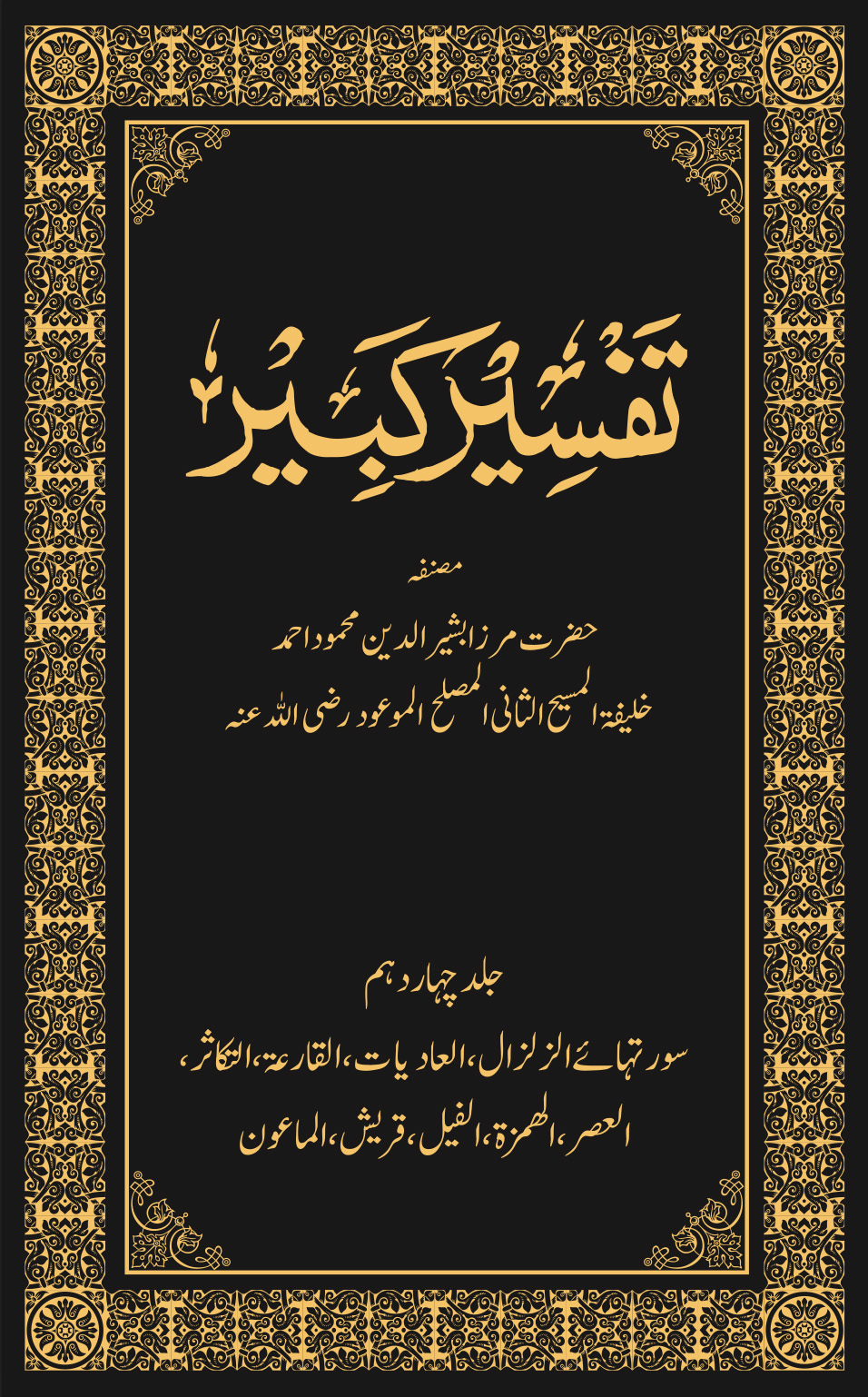

Complete Text of Tafseer-e-Kabeer Volume 14

Content sourced fromAlislam.org

Page 5

سُوْرَۃُ الْزِلْزَالِ مَکِّیَّۃٌ سورۃ زلزال.یہ سورۃ مکی ہے وَ ھِیَ ثَـمَانِیَ اٰیَاتٍ دُوْنَ الْبَسْمَلَۃِ وَفِیْـھَا رُکُوعٌّ وَّ احِدٌ اور اس کی بسم اللہ کے سوا آٹھ آیات ہیں اور ایک رکوع ہے.سورۂ زلزال مکی ہے مجاہد، عطاء اور ابن عباسؓ کے نزدیک یہ سورۃ مکی ہے قتادہ اور مقاتل اسے مدنی کہتے ہیں (روح المعانی زیر سورۃ زلزال) چونکہ ایک صحابی کی تائید پہلے قول کو حاصل ہے اس لئے ترجیح اسی قول کو ہوگی کہ اسے مکی سمجھا جائے.مگر قرآن کریم کے مروّج نسخے جو ہمارے ملک میں پائے جاتے ہیں ان کے اوپر مدنی ہی لکھا ہوا ہے.ویری نے اسے مکی قرار دیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ باوجود اس کے کہ اس کی ابتدائی آیتیں مدنی سٹائل سے ملتی ہیں مگر ہے یہ مکی.(A Comprehensive Commentary on the Quran by Wherry v:4 p268) یہ امر ہمیشہ ہی میرے لئے حیرت کا موجب رہتا ہے کہ یوروپین مستشرق جو زبان دانی کے لحاظ سے عام مولویوں سے بھی عربی کا علم کم رکھتے ہیں وہ سورتوں کے مکی یا مدنی ہونے کا فیصلہ کرتے وقت ان کے سٹائل کوکیوں زیر بحث لے آتے ہیں جبکہ ان کی علمی قابلیت ہرگز ایسی نہیں کہ وہ عربی کو اچھی طرح سمجھ سکیں کجا یہ کہ عربی زبان کے سٹائل کو پہچاننے کی قابلیت ان میں موجود ہو.وہ جب بھی قرآن کریم کے متعلق اس کے سٹائل کے لحاظ سے کوئی فیصلہ دیتے ہیں تو یوں معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی بچہ فلاسفہء یونان یا فلاسفہء جرمن کے متعلق اپنی رائے ظاہر کررہا ہو.اصل بات یہ ہے کہ وہ چونکہ روایت و تاریخ اسلام کے علم سے کورے ہوتے ہیں تاریخی شواہد اور علم الروایات کی شہادت سے چونکہ کوئی نئی روشنی نہیں ڈال سکتے اِدھر انہیں اپنی علمیت جتانا بھی مقصود ہوتا ہے وہ کسی اسلامی مقولہ کی تصدیق سٹائل کے نام سے کر دیتے ہیں اس طرح کسی علمی روایت کا بھی ساتھ رہا اور سٹائل کے نام سے اپنی علمی مہارت کا بھی ثبوت دے دیا.گو حقیقتاً قرآن کریم تو الگ رہا وہ عام عربی کتب کا سٹائل بیان کرنے کی بھی قابلیت نہیں رکھتے.ترتیب سورۃ سورۂ زلزال کا سورۂ بینہ سے تعلق پچھلی سورۃ میں قرآن کریم کا وہ اثر بیان کیا گیا تھا جو ابتدائی زمانہ میں اس سے ظاہر ہونا تھا اب اس سورۃ میں اس کے آخری زمانہ کے اثر کا ذکر کیا گیا ہے اور بتایا ہے

Page 6

کسی اور سورۃ کا ایک ٹکڑا معلوم ہوتی ہے.(A Comprehensive Commentary on the Quran by Wherry v:4 p268) مگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ناواقف آدمی اپنی ناواقفیت کے نتیجہ میں ایک بات کہہ دیتا ہے اور وہ نکل سچی آتی ہے درحقیقت ویری کا یہ کہنا کہ یہ سورۃ اپنی ذات میں مکمل نظر نہیں آتی بلکہ کسی اور سورۃ کا ٹکڑا معلوم ہوتی ہے نادانستہ گونا مکمل اعتراف ہے اس امر کا کہ اس سورۃ کا مضمون پہلی سورۃ کا تتمہ ہے چونکہ ویری کو علمِ قرآن حاصل نہیں اس کا ذہن ادھر تو گیا کہ یہ سورۃ نا مکمل ہے لیکن اس کا ذہن ادھر نہ جا سکا کہ یہ کس دوسری سورۃ سے مل کر مکمل مضمون دیتی ہے.اس کی مثال ابن صیاد یہودی کی طرح ہے جس کا دعویٰ تھا کہ دل کی بات بوجھ لیتا ہے.جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۂ دخان کا مضمون دل میں رکھ کر اس سے پوچھا کہ بتا میرے دل میں کیا ہے تو دُخ دُخ کہہ کر رہ گیا(سنن ابو داؤد، کتاب الملاحـم باب خبر ابن صیاد).اسی طرح یہ پادری ویری اصل نکتہ معلوم نہ کر سکا کہ اس کا مضمون تتمہ ہے سورہ ٔبینہ کے مضمون کا.اس لئے غور سے دیکھنے والی لیکن نا تجربہ کار اور اسرار قرآنی سے نا واقف آنکھ کو یہ تو معلوم نہ ہو سکا کہ یہ سورۃ پہلی سورۃ کے مضمون سے شدید تعلق رکھتی ہے.ہاں وہ اتنا بھانپ گئی کہ یہ سورۃ کسی دوسری سورۃ کاٹکڑا نظر آتی ہے.سورۃ الزلزال کے متعلق بعض روایات اور مفسرین کا ان سے سورۃ الزلزال کی فضیلت ثابت کرنا اس سورۃ کی نسبت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے احمد ابودائود اور نسائی نے روایت کی ہے کہ اَتٰی رَجُلٌ رَسُوْلَ ﷲِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَقْرِأْنِیْ یَا رَسُوْلَ اللہِ قَالَ اِقْرَأْ ثَلَاثًا مِّنْ ذَوَاتِ الٓرٰ فَقَالَ الرَّجُلُ کَبُـرَ سِنِّیْ وَ اشْتَدَّ قَلْبِیْ وَ غَلُظَ لِسَانِیْ قَالَ اِقْرَأْ ثَلَاثًا مِّنَ الْمُسَبِّحَاتِ فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِہِ الْاُوْلٰی وَقَالَ وَلٰکِنْ اَقْرِأْنِیْ یَا رَسُوْلَ ﷲِ سُوْرَۃً جَامِعَۃً فَاَقْرَأَہٗ اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَہَا حَتّٰی فَرِغَ مِنْـھَا قَالَ الرَّجُلُ وَالَّذِیْ بَعَثَکَ بَالْـحَقِّ لَا اَزِیْدُ عَلَیْـھَا فَقَالَ رَسُوْلُ ﷲِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اَفْلَحَ الرُّوَیْـجِلُ اَفْلَحَ الرُّوَیْـجِلُ یعنی ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے قرآن شریف پڑھائیں.آپ نے فرمایا الٓرٰ والی تین سورتیں پڑھا کرو.اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ میں بڈھا ہوگیا ہوں حافظہ خراب ہو گیا ہے زبان سخت ہو گئی ہے اس لئے مجھے کوئی اور سورۃ بتائیے.آپ نے فرمایا اچھا تین سَبَّحَ والی سورتیں

Page 7

پڑھا لیا کرو فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِہِ الْاُوْلٰی اس نے وہی بات جو پہلے کہی تھی پھر دہرائی کہ میں بوڑھا ہوگیا ہوں حافظہ خراب ہوگیا ہے اور زبان سخت ہوگئی ہے پھر اس نے کہا یارسول اللہ مجھے کوئی ایک سورۃ ایسی بتادیجئے جو جامع ہو.اس پر آپ نے اسے اِذَازُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَھَا والی سورۃ سنائی اور کہا کہ یہ پڑھو یہاں تک کہ جب آپ یہ سورۃ پڑھ چکے تو اس نے کہا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے کہ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں پڑھوں گا.فَقَالَ رَسُوْلُ اللہُ صَلیَّ اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اَفْلَحَ الرُّوَیْـجِلُ.اَفْلَحَ الرُّوَیْـجِلُ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چھوٹا آدمی یعنی کمزور اور بڈھا کامیاب ہوگیا.کامیاب ہو گیا.اس حدیث سے شرّاح اور مفسرین اس سورۃ کی فضلیت نکالتے ہیں لیکن درحقیقت اس شخص کا مطلب یہ تھا کہ یا رسول اللہ ایک چھوٹی سی سورۃ مجھے بتا دیں جس کا میں ورد کیا کروں جیسا کہ حدیث کے الفاظ سے ظاہر ہے.کیونکہ اس شخص نے الٓرٰ کی سورتوں اور مسبّحات کی سورتوں کو لمبا بتایا ہے.اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے قرآن سنا ہوا تھا ورنہ اسے یہ کیونکر معلوم ہوا کہ الٓرٰ والی سورتیں لمبی ہیں یا مسبّحات والی سورتیں اس کی طاقت سے بڑھ کر ہیں.میں تو سمجھتا ہوں کئی معمولی قرآن شریف پڑھنے والوں کے سامنے اگر مسبّحات کا ذکر کیاجائے تو ان میں سے کئی کہہ دیں گے کہ ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ مسبّحات سے آپ کی کیا مراد ہے.مگر اس شخص نے آپ کی بات سن کر کہا کہ یا رسول اللہ یہ میری طاقت سے بڑھ کر ہے جس کے معنے یہ ہیں کہ نہ صرف اس نے سارا قرآن سنا ہوا تھا بلکہ اس طرح سنا ہوا تھا کہ وہ سورتوں کو الگ الگ پہچانتا تھا.دوسرے آپ کا یہ فرمانا کہ تو تین فلاں سورتیں پڑھ.اس کے صاف معنے یہ ہیں کہ آپ بھی یہ سمجھتے تھے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ضرور آپ سے ہی پڑھے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجھے کوئی سورۃ پڑھنے کے لئے بتادیں جیسے ہمارے ملک میں کئی لوگ آتے ہیںتو کہتے ہیں کوئی وظیفہ بتا دیجئے.اسی طرح حدیث کے الفاظ صاف بتا رہے ہیں کہ اس کا مطلب صرف اتنا تھا کہ حضور مجھے کوئی ایسی سورۃ بتا دیں جس کا میں وظیفہ کیا کروں.آپ نے اسے الٓرٰ والی تین سورتیں بتا دیں.اگر زلزال کی کوئی خاص فضیلت ہوتی تو آپ اسے پہلے الٓرٰ والی تین سورتیں کیوں بتاتے پھر تو چاہیے تھا کہ آپ پہلے اسے سورۂ زلزال بتا دیتے.اس پر جب اس نے کہا کہ میں بڈھا ہوں حافظہ خراب ہے اور زبان بھی سخت ہوگئی ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دفعہ بھی سورۂ زلزال نہیں بتائی بلکہ مسبّحات بتائیں.اگر اس حدیث سے سورۂ زلزال کی فضیلت کا استنباط کیا جا سکتا ہے تو کیا یہ عجیب بات نظر نہیں آتی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اعلیٰ سورۃ تو نہ بتائی اورادنیٰ سورتیں بتا دیں.پس اس حدیث سے شرّاح

Page 9

اور آپ نے فرمایا اَفْلَحَ الرُّوَیْـجِلُ اَفْلَحَ الرُّوَیْـجِلُ اور اس کے بعد وہ شخص چلا گیا تو اس کے چلے جانے کے بعد آپ نے فرمایا اسے واپس بلائو.جب وہ واپس آیا تو آپ نے فرمایا.اُمِرْتُ بِیَوْمِ الْاَضْـحٰی جَعَلَہُ اللہُ عِیْدًا لِھٰذِہِ الْاُمَّۃِ فَقَالَ لَہُ الرَّجُلُ أَرَأَیْتَ اِنْ لَّمْ اَجِدْ اِلَّا مَنِیْحَۃً اُنْثٰی اَفَاُضَـحِّیْ بِـھَا قَالَ لَا وَلٰکِنَّکَ تَاْخُذُ مِنْ شَعْرِکَ وَتُقَلِّمُ اَظْفَارَکَ وَتَقُصُّ شَارِبَکَ وَ تَـحْلِقُ عَانَتَکَ فَذٰلِکَ تَـمَامُ اُضْـحِیَّتِکَ عِنْدَ اللّٰہِ عَزَّوَجَلَّ( سنن نسائی کتاب الضحایا باب من لم یجد الاضحیۃ).یہی حدیث ابو دائود اور نسائی نے بھی روایت کی ہے.مگر عبد اللہ بن عمرو سے نہیں بلکہ عبد الرحمٰن الحضرمی سے.گویا اصل حدیث کے آخر میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس بلا کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یوم الاضحی یعنی عید الاضیحہ کا بھی حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ اس اُمت کے لئے عید بنائی ہے اس نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بتایئے یعنی آپ کی اس بارہ میں کیا رائے ہے کہ اگر میرے پاس اونٹ یا بکری نہ ہو صرف میرے پاس ایک اونٹنی ہو جو کسی نے تحفۃً دی ہو تو کیا میں اسے عید الاضحیہ پر ذبح کر دوں؟ رسو ل کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ نہ.ایسا ہرگز نہ کرنا بلکہ اپنے بال منڈوانا، اپنے ناخن ترشوانا، اپنی مونچھوں کے اگلے حصے کے بال چھوٹے کروانا اور زیر ناف بالوں پر اُسترا پھیرنا جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہاری قربانی ہو گی.کسی سورۃ کے ثلث یا ربع قرآن ہونے کا مطلب ان روایات کے متعلق یہ نکتے یاد رکھنے کے قابل ہیں.اوّل یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کسی ایک چھوٹی سی سورۃ کو نصف القرآن یا ثلث القرآن یا ربع القرآن کس طرح کہا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام ایسا مذہب ہے جو عالم، جاہل، بُڈھے، جو ان سب کے لئے ہے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم خود متواتر اس بات پر زور دیتے ہیں کہ قرآن کریم اس لئے نازل کیا گیا ہے کہ لوگ اس کو پڑھیں، یاد کریں اور اس پر عمل کریں اور یہ زور اس حد تک دیا گیا ہے کہ ایک سچا مسلمان اس سے شدید طور پر متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا.جو شخص اسلام کے ساتھ کچھ بھی حقیقی دلچسپی رکھتا ہے خواہ وہ کتنی ہی کم ہو وہ اس بات کا اقرار کئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس کی ایمانی زندگی کا مدار صرف اور صرف قرآن کریم پر ہے اور یہ کہ وہ اتنا ہی خدا تعالیٰ کے قریب جا سکتا ہے جتنا قریب کہ وہ قرآن کریم کے گیا ہے.ان حالات میں ایک بڈھا جس کی زبان نہیں چلتی ایک جاہل عورت جس کا حافظہ کام نہیں دیتا ایک غیر عرب جو عربی زبان سے مانوس نہیں ہے اور اس قدر فرصت بھی اس کو نہیں کہ وہ عمر کا معتد بہ حصہ لگا کر قرآن کریم کو حفظ کر سکے ایسے لوگوں کے دلوں کا اس تاکید کو سن کر کیا حال ہو سکتا تھا پس آپ نے ان الفاظ میں ان لوگوں کی دلجوئی کی ہے اوربتایا ہے کہ ثواب قابلیتِ عمل کے لحاظ

Page 11

نہیں ملتا تو قرآن عظیم میں اس مسئلہ کو تلاش کرتے ہیں.اس سے اُمت میں غورو فکر کا مادہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے علم میں زیادتی ہوتی ہے لیکن باوجود اس کے سورۂ فاتحہ کو سارے قرآن کریم کا قائم مقام نہ تو ہم مانتے ہیں اور نہ آج تک کسی نے ایسا کیا ہے.اور ان احادیث میں تو یہ کہا گیا ہے کہ جس نے فلاں سورۃ پڑھی اسے نصف یا ثلث یا ربع قرآن کریم پڑھنے کا ثواب مل گیا.مگر سورۂ فاتحہ کی نسبت تو ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ جس نے سورۂ فاتحہ پڑھی اسے سارے قرآن کا ثواب مل گیا مضمو ن کا ہونا اور شے ہے اور ثواب کا ملنا بالکل اور شے ہے.اگر یہاں بھی مضمون مراد ہے تو اس نصف یا ثلث یا ربع کی تعیین ہونی چاہیے تھی.جس نصف یا ثلث یا ربع کا یہ سورتیں خلاصہ ہیں آخر قرآن کریم کا نصف کئی صورتوں میں ہو سکتا ہے اس صورت میں بھی کہ پہلا نصف مراد لے لیا جائے.اس صورت میں بھی کہ دوسرا نصف مراد لے لیاجائے اور اس صورت میں بھی کہ قرآن کریم کو متفرق جگہوں سے نکال کر اس کا نصف یا ثلث یا ربع مراد لے لیا جائے.سورۂ فاتحہ میں تو ایک تعیین کر دی گئی تھی کہ وہ سارے قرآن کریم کا خلاصہ ہے اس تعیین کا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم سورۂ فاتحہ پڑھتے ہیں تو غور کرتے ہیں کہ اس میں سارے قرآن کریم کا مضمون کس طرح آگیا ہے یا جب ہم سورۂ بقرہ پڑھتے ہیں یا آلِ عمران پڑھتے ہیں یا نِسَآء پڑھتے ہیں یا مائدہ پڑھتے ہیں یا انعام پڑھتے ہیں تو ہم غور کرتے ہیں کہ اس میں سورۂ فاتحہ کے مضامین کس طرح بیان ہوئے ہیں مگر یہاں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہی نہیں کہ کون سا نصف ہے جس کے برابر سورۂ زلزال ہے یا کون سا ثلث ہے جس کے قائم مقام سورۂ اخلاص ہے یا کون سا ربع ہے جس کی قائم مقام سورۂ کافرون اور سورۂ اِذَاجَآءَ نَصْرُ اللّٰہِ ہے پس ان سورتوں پر غور کر کے ہم کس دوسرے نصف یا ثلث یا ربع کے مضمون پر غور کر کے ہم یہ سمجھیں کہ ان میں ان سورتوں کا مضمون زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے.پس محض یہ کہہ دینا کہ فلاں سورۃ نصف قرآن کے برابر ہے اور فلاں ثلث قرآن یا ربع قرآن کے برابر فائدہ کے لحاظ سے بالکل بے کار ہے.نہ ہمیں یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ ان سورتوں میں کسی نصف یا کسی ثلث یا کسی ربع کا مضمون خلاصۃً بیان ہوا ہے نہ یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ کس نصف یا ثلث یا ربع میں ان سورتوں کے مضامین کو زیادہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے.چاہیے تو یہ تھا کہ قرآن کریم کا وہ نصف یا ثلث یا ربع معین کیا جاتا جس کے مضامین کو ان سورتوں میں بیان کیا گیا تھا تا کہ مومن اس نصف یا ثلث یا ربع کے مضامین کا ان سے مقابلہ کر کے اپنا ایمان تازہ کرتے جیسے سورۂ فاتحہ پر غور کر کے ہم سارے قرآن کریم کے مضامین کو اخذ کرسکتے ہیں اور سارے قرآن کریم میں زیادہ تفصیل کے ساتھ وہی مضمون پاتے ہیں جو سورۂ فاتحہ میں بیان ہوا ہے مگر آپ نے اس نصف یا ثلث یا ربع کا کوئی ذکر نہیں کیا جس کے یہ برابر ہیں.پس صاف ظاہر ہے کہ اس جگہ

Page 12

اشارہ مضمون کی طرف نہیں.خود حدیث کے الفاظ بھی اسی پر دلالت کرتے ہیں.چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جو روایت مروی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں کہ مَــنْ قَــــرَأَ فِیْ لَـــیْـــلَـۃٍ اِذَا زُلْــزِلَـــتْ کَانَ لَــــہٗ عَــدْلُ نِــصْـــفِ الْقُراٰنِ.(فـتح البیان زیر سورۃ الزلزلۃ)آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کا مضمون نصف قرآن کے برابر ہے جیسے سورۂ فاتحہ کے متعلق فرمایا ہے کہ وہ خلاصہ ہے سارے قرآن کا.بلکہ آپ نے جو کچھ فرمایا اس کا مفہوم بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سورۃ کا ثواب نصف قرآن کے ثواب کے برابر ہے.مگر یہ معنے بھی ایسے ہیں جنہیں کوئی عقل مند درست تسلیم نہیں کرسکتا.کیونکہ اگر اس چھوٹی سی سورۃ کاثواب نصف قرآن کے ثواب کے برابر ہے.تو پھر کسی کو سارا قرآن پڑھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں رہتی اور اگر اس سے یہ مراد ہے کہ اس میں نصف قرآن یا ربع قرآن کا مضمون بیان کیا گیا ہے تو پھر اس نصف یا ربع کی تعیین ہونی چاہیے تھی جن کا مضمون اس سورۃ میں خلاصۃً بیان کیا گیا ہے تا کہ جو شخص بھی اس سورۃ کو پڑھتا وہ سمجھتا کہ اس میں فلاں نصف یا فلاں ربع کے تمام مضامین آ گئے ہیں.پس اگر ہم ان احادیث کو صحیح تسلیم کر لیں تو پھر وہی بات بن جاتی ہے جو دعائے گنج العرش کے متعلق مشہور ہے کہ جس نے اسے ایک دفعہ پڑھ لیا اسے آدمؑ سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیوں، ولیوں اور بزرگوں کی عبادت کا ثواب مل گیا اس کے بعد انسان کو اور کیا چاہیے.جب اتنی آسانی سے کسی کو سارے نبیوں اور بزرگوں اور ولیوں کی عبادت کا ثواب مل رہا ہو تو اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ محنت کرے اور اپنے نفس کو مشقتوں میں ڈال کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرے وہ دعائے گنج العرش پڑھ لے گا اور مطمئن ہو جائے گا کہ میں نے وہ سب کچھ حاصل کر لیاجو مجھ سے پہلے نبیوں اور ولیوں نے حاصل کیا تھا.پس اگر ثواب مراد ہے تو اس حدیث کا وہی مفہوم بن جاتا ہے جو دعائے گنج العرش کا ہے مگر ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ ان احادیث کا یہ مطلب نہیں ہوسکتا.درحقیقت ان احادیث کا مفہوم صرف اس قدر ہے کہ ایک کمزور انسان جس کا حافظہ کمزور ہے اگر تین چار چھوٹی چھوٹی سورتیں یاد کر لے تو اسے ویسا ہی ثواب مل جائے گا جیسے ایک اچھے حافظہ اور علم رکھنے والے انسان کو جس نے سارا قرآن یاد کر لیا.جزائے اعمال کا اسلامی فلسفہ اس طرح ایک تو جزائے اعمال کا اسلامی فلسفہ بتا دیا گیا کہ اسلامی فلسفہ یہ نہیں کہ اگر کسی کے پاس زیادہ سامان ہوں گے تو اسے زیادہ ثواب ملے گا بلکہ اگر کوئی شخص اپنی طاقت اور ہمت کے مطابق قربانی کا حق ادا کر دیتا ہے تو وہ ثواب میں اس شخص سے یقیناً بڑھ جائے گا جس نے گو بظاہر اس سے زیادہ قربانی کی مگر اپنی طاقت سے کم حصہ لیا.مثلاً اگر کسی شخص کے پاس دس لاکھ روپیہ ہے اور وہ اس میں سے دس ہزار روپیہ

Page 13

خدا تعالیٰ کی راہ میں دے دیتا ہے اور دوسرے شخص کے پاس صرف سو روپیہ تھا مگر اس نے سو کا سو روپیہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا تو ایک سوروپیہ خرچ کرنے والا دس ہزار روپیہ چندہ دینے والے سے زیادہ ثواب حاصل کرے گا کیونکہ اس نے اپنی ساری پونجی خدا تعالیٰ کی راہ میں لٹا دی لیکن دس لاکھ والے نے اپنی ساری پونجی خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کی بلکہ اس کا سواں حصہ خرچ کیا.پس وہ دس ہزار روپیہ خرچ کرنے کے باوجود ثواب میں اس شخص سے بہت کم رہے گا جس نے سوروپیہ خرچ کیا ہے.اس کی ایک موٹی مثال موجود ہے حضرت ابوبکر ؓ مال میں حضرت عثمانؓسے بہت کم تھے.حضرت عثمانؓنے صرف ایک غزوہ کے موقع پر اتنا چندہ دے دیا تھا کہ شائد ابو بکرؓ کو سالوں میں بھی مجموعی طور پر اتنا چندہ دینے کا موقع نہیں ملاہو گا.مگر باوجود اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمات میں حضرت ابوبکرؓ کی تعریف حضرت عثمانؓ سے زیادہ کی ہے اس کی وجہ درحقیقت یہی ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بعض دفعہ اپنا سارا مال ہی خدا تعالیٰ کی راہ میں دے دیا تھا لیکن حضرت عثمانؓ کے متعلق یہ بات ثابت نہیں.حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا ایک دفعہ میں نے ارادہ کیا کہ اب کی دفعہ صدقہ و خیرات میں ابوبکرؓ سے بڑھ جائوں.ان کا اندازہ یہ تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے زیادہ سے زیادہ ایک وقت میں جو چندہ دیا ہے وہ نصف مال سے کم ہے چنانچہ حضرت عمرؓ نے فیصلہ کیا کہ میں اب کی دفعہ اپنا نصف مال دے دوں گا اور اس طرح ابوبکرؓ سے بڑھ جائوں گا.حضرت عمرؓ کہتے ہیں میں مال سے لداپھندا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچا اور میں اپنے دل میں بڑا خوش تھا کہ آج ابوبکرؓ سے ضرور بڑھ جائوں گا.جب میں وہاں پہنچا تو ابوبکرؓ پہلے ہی کھڑے تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ کہہ رہے تھے کہ ابوبکرؓ تم نے اپنے گھر میں بھی کچھ چھوڑا؟ اور ابوبکرؓ اس کے جواب میں یہ کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ! اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا ہے حضرت عمرؓ کہتے ہیں جب میں یہ بات سنی تو میں نے اپنے دل میں سمجھ لیا کہ اس شخص سے بڑھنا ناممکن ہے(ابو داؤد کتاب الزکاۃ باب فی الرخصۃ فی ذالک) اب دیکھو جہاں تک مال کا سوال ہے عثمانؓ زیادہ مال دار تھے، جہاں تک رقموں کا سوال ہے جو رقمیں حضرت عثمانؓنے دیں ابوبکرؓ نے نہیں دیں مگر باوجود اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکرؓ کی تعریف کرتے ہیں عثمانؓکی اتنی تعریف نہیں کرتے.اس کی وجہ یہی ہے کہ اپنے مال کی نسبت سے ابوبکرؓ نے جو قربانی کی وہ عثمانؓنے نہیں کی.پس یہاں جزائے اعمال کا اسلامی فلسفہ بیان کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ جزائے اعمال کے متعلق اسلامی مسئلہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ کمیت کیا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ جو کچھ دیا گیا ہے وہ دینے والے کی قربانی کی طاقت کے مقابلہ میں کیا نسبت رکھتا ہے.اگر دی ہوئی چیز بہت چھوٹی سی ہے مگر

Page 14

تمام حالات کو مدّ نظر رکھتے ہوئے اس میں ساری طاقت اتنی ہی تھی تو وہ اس شخص سے بڑھ جائے گا جس نے اس سے زیادہ دیا.مگر وہ قربانی کی طاقت زیادہ رکھتا تھا.دوسرے کمزور اور نحیف اور نا توان آدمیوں کو حسرت اور دل شکنی سے بچا لیا گیا ہے جس کا حافظہ کمزور ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو مارا گیا نا معلوم قیامت کے دن اچھے حافظوں والے قرآن کریم کو حفظ کرنے کی وجہ سے کیا کیا ثواب لے جائیں گے وہ جب اس حدیث پر آئے گا کہ جس نے سورۃ الزلزال پڑھی اسے نصف قرآن کا ثواب مل گیا اس کا دل خوشی سے اچھلنے لگ جائے گا اور وہ کہے گا سورۃ الزلزال یاد کرنے کی تو مجھے تو فیق حاصل ہے آئو میں اسے یاد کر کے ثواب میں اس شخص کے برابر ہو جائوں جس نے نصف قرآن یادکیا ہوا ہے یا سورۂ اخلاص تو میں آسانی سے حفظ کر سکتا ہوں یا سورۂ کافرون یاد کرنا تو کوئی مشکل امر نہیں یا سورۂ اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰہِ وَالْفَتْحُ تو میں اچھی طرح یاد کر سکتا ہوں اور اس طرح ان چار چھوٹی چھوٹی سورتوں کو یاد کر کے میںثواب میں اس شخص کے برابر ہو سکتا ہوں جس نے سارا قرآن حفظ کیا ہوا ہے.مایوسی اس کے دل سے دور ہو جائے گی اس کے حسرت و اندوہ کے جذبات مسرت و انبساط سے تبدیل ہو جائیں گے اور اس کا دل پکار اٹھے گا کہ میرے لیے گھبراہٹ کی کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بھی اپنے قرب و انعامات کا دروازہ کھولا ہوا ہے.اس کا مزید ثبوت کہ یہی معنے اس جگہ مراد ہیں یہ ہے کہ وہ شخص جس نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ مجھے ایک جامع سورۃ بتائیے جس کا میں ورد کیا کروں اسے آپ نے پھر بلا کر کہا کہ عید الاضحیہ کا بھی اسلام میں حکم پایا جاتا ہے.اب بظاہر یہ بات آپ کی نعوذ باللہ کیسی بے جوڑ معلوم ہوتی ہے کہ آپ اسے واپس بلاتے ہیں اور بجائے اس کے کہ اسے اسلام کے اور ضروری احکام کی طرف توجہ دلائیں اسے کہتے ہیں کہ عید الاضحیہ منانا بھی اسلامی احکام میں سے ایک حکم ہے حالانکہ قرآن پڑھنے کے علاوہ اسلام میں نماز کا بھی حکم ہے، روزے کا بھی حکم ہے، زکوٰۃ کا بھی حکم ہے، حج کا بھی حکم ہے، جہادکا بھی حکم ہے یہ عیدالاضحیہ منانا کون سا حکم ہے کہ آپ نے اسے خاص طور پر واپس بلایااور فرمایا کہ میاں ذرا یہ بھی سن جانا کہ اسلام میں عید الاضحیہ منانے کا بھی حکم ہے.اگر آپ اسے بتاتے تو یہ بتاتے کہ صرف قرآن ہی یاد نہیں کرنا بلکہ نماز بھی پڑھنا ہے بتاتے تو یہ بتاتے کہ زکوٰۃ کا بھی اسلام میں حکم دیا گیا ہے بتاتے تو یہ بتاتے کہ صرف سورۂ زلزال پڑھنے پر ہی اکتفا نہ کرنا بلکہ روزے بھی رکھنا.بتاتے تو یہ بتاتے کہ تم نے جہاد بھی کرنا ہے یا اور بڑے بڑے اہم مسائل جن کا اسلام میں حکم دیا گیا ہے ان کی طرف اس کی توجہ کو پھیرتے مگر آپ ان تمام باتوں کو چھوڑ کر صرف اتنا فرماتے ہیں کہ اسلام میں قربانی کا بھی حکم پایا جاتا ہے.یہ بات ایسی ہے کہ اگر

Page 15

اس پر پورے طور پر غور کر کے اس کا صحیح مفہوم نہ نکالا جائے تو ظاہر ی صورت میں یہ بات بالکل ویسی ہی بن جاتی ہے جیسے ایک لونڈی کے متعلق مشہور ہے کہ وہ رمضان میں روزانہ سحری کے وقت اٹھ کر بیٹھ جاتی اور سحری بھی کھاتی مگر روزہ نہیں رکھتی تھی.گھر کی مالکہ رحم دل اور نیک سیرت عورت تھی اس نے سمجھا کہ یہ ہماری خاطر اٹھتی ہے تا کہ کام میں کچھ مدد دے سکے ورنہ اس کا منشاء اگر روزہ رکھنا ہوتا تو روزہ بھی رکھتی چونکہ یہ روزہ نہیں رکھتی اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ سحری کے وقت یہ ہماری خاطر ہی تکلیف کر کے اٹھ بیٹھتی ہے ایک دن مالکہ نے اس سے کہا تو نے روزہ تو رکھنا نہیں ہوتا اس لئے سحری کے وقت نہ اٹھا کرہم کام خود کر لیا کریں گے وہ کہنے لگی بی بی نماز میں نہیں پڑھتی روزہ میں نہیں رکھتی سحری بھی نہ کھائوں تو کافر ہی ہو جائوں.جس طرح اس لونڈی نے نماز اور روزہ سے سحری مقدم کر لی تھی اسی طرح اس حدیث کا مفہوم یہ بن جاتا ہے کہ ایک تورات کو سورۂ زلزال پڑھ لی اور ایک عید کے دن قربانی کا بکرا کھا لیا بس اسلام کے سارے احکام پر عمل ہو گیا مگر اس حدیث کے ہرگز یہ معنے نہیں ہیں آپ کا اسے واپس بلانا اور اسلام کے اور تمام احکام کو نظر انداز کر کے صرف اتنا فرمانا کہ عید الاضحیہ کا بھی اسلام میں حکم پایا جاتا ہے اور پھر اس کے یہ کہنے پر کہ مجھے ایک اونٹنی تحفہ میں ملی ہوئی ہے کیا میں اسے قربان کر دوں آپ کا یہ فرمانا کہ تجھے جانور قربان کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ اگر تو بال منڈواتا ہے مونچھوں کے بال ترشواتا ہے ناخن کٹواتا ہے زیر ناف بالوں پر اُسترا پھیرتا ہے تو یہ بھی تیری قربانی ہے درحقیقت اس لیے تھا کہ آپ اپنی پہلی بات کی حقیقت اور فلسفہ اسے اور دوسرے سننے والوں کو بتانا چاہتے تھے چنانچہ جب اس نے کہا کہ میرے پاس ایک اونٹنی ہے جو مجھے تحفہ کے طور پر ملی ہوئی ہے کیا میں اس اونٹنی کو ذبح کر دوں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تمہارے جیسے غریب آدمی کے لیے بال منڈوانا اور ناخن ترشوانا ہی قربانی کا مترادف ہے اور اس طرح بتا دیا کہ جس طرح بال منڈوانا اور ناخن ترشوانا ایسے آدمی کے لیے قربانی کے برابر ہے جس کو قربانی کی طاقت نہ ہو اسی طرح وہ شخص جس کا حافظہ کمزور ہے جس کی صحت خراب ہے یا جو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہے اور اس کی صحت حافظہ اور قویٰ زیادہ قرآن حفظ کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے اس کا سورۂ زلزال کو یاد کر لینا ہی بڑی سورتوں یاقرآن کریم کو یاد کر لینے کے برابر ہے.یہ فلسفہ تھا جس کے بیان کرنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بڈھے کو واپس بلائو تا کہ وہ بھی اس فلسفہ سے آگاہ ہو جائے اور صحابہؓ بھی سمجھ لیں کہ میرا اس سے کیا منشاء ہے اگر معانی کی طرف اشارہ ہوتا تو طاقت والے کے لیے اور نہ طاقت والے کے لیے معانی کے لحاظ سے وہ سورۃ یکساں ہونی چاہیے تھی مگر آپ دونوں کے لیے ان سورتوں کا حفظ یکساں قرار نہیں دیتے بلکہ ایک مثال کے ذریعہ اس فرق کوواضح کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جس

Page 16

طرح ایک غریب شخص قربانی کی استطاعت نہ رکھنے کی صورت میں صرف بال منڈوا کر اور ناخن ترشوا کر قربانی کے ثواب میں شریک ہو سکتا ہے اسی طرح وہ شخص جس کا حافظہ اور صحت زیادہ قرآن حفظ کرنے کی اجازت نہیں دیتے اس کا سورئہ زلزال کو یاد کر لینا ہی نصف قرآن کے ثواب کے برابر ہے پس بے شک سورۃ الزلزال یا سورۃ الاخلاص یا سورۃ الکافرون یا سورۃ النصر کے یاد کر لینے سے انسان کو نصف القرآن یا ثلث القرآن یا ربع القرآن کا ثواب مل جاتا ہے مگر ہر ایک کو نہیں.اس کمزور انسان کو جس کو صرف سورۃ الزلزال ہی یاد ہو سکتی تھی یا سورۃ الاخلاص ہی یاد ہو سکتی تھی یا سورۃ الکافرون اور سورۃ النصر ہی یاد ہو سکتی تھیں وہ اگر سورۃ الزلزال پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حضور وہ ویسا ہی سمجھا جائے گا جیسے اس نے نصف قرآن پڑھ لیا.پس یہاں معانی کا سوال نہیں نہ ہرشخص کا سوا ل ہے بلکہ صرف معذور کے لیے ثواب حاصل کرنے کا ایک رستہ کھولا گیا ہے.غرض اس شخص کو خاص طور پر بلا کر وہ حکم بتانا جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد سے بہت کم ہے صاف بتاتا ہے کہ آپ کا منشاء یہ تھا کہ یہ حکمت اس پر اور دوسروں پر واضح ہو جائے اور وہ اس دھوکے میںنہ پڑ جائیں کہ زلزال یا کوئی اور سورۃ درحقیقت نصف یا ثلث یا ربع قرآن کے برابر ہو سکتی ہے اس لیے ہمیں قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں.قرآن مجید کی سورتوں کے دولت قرار دینے میں حکمت (۲)دوسرا نقطہ قابلِ توجہ ان احادیث میں یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی چند سورتوں کے یاد ہونے کو ایک دولت قرار دیا ہے اس سے ایک طرف تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان اپنی رسالت پر ظاہر ہوتا ہے کہ آپ اس کلام کو جو آپ پر نازل ہوتاتھا کس قدر قیمتی سمجھتے تھے کہ جسے اس کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی یاد ہو اس کی نسبت خیال فرماتے تھے کہ وہ اپنی ہرضرورت کو پورا کر سکتا ہے اور محتاجوں اور ناداروں میں شامل کئے جانے کے قابل نہیں.یہ ایمان محض آپ کی راست بازی کا ہی ثبوت نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر اس امر کا بھی ثبوت ہے کہ اس کلام نے آپ کے جسم کے ذرہ ذرہ پر قابو پا لیا تھا اور آپ اس کی اہمیت کو ہر دوسری شے پر مقدم سمجھتے تھے.(ب) اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہؓ کے ایمان پر بھی بڑا بھروسہ تھا اور آپ یقین رکھتے تھے کہ آپ کے صحابہ بھی قرآن کریم کو ایک عظیم الشان دولت سمجھتے ہیں.اگر آپ کے صحابہؓ اس خیال کے نہ ہوتے تو آپ کا اس صحابی کو یہ کہنا کہ جب تجھے چند سورتیں یاد ہیں تو تُو نکا ح کربے معنے ہو جاتا ہے کیونکہ کوئی لڑکی ہی نہ دے گا تو وہ نکاح کیونکر کرے گا.اگر لڑکیاں اور لڑکیوں کے ماں باپ بھی قرآن کریم کو

Page 17

ایک عظیم الشان دولت نہ سمجھتے اور انہیں یہ یقین نہ ہوتا کہ قرآن کریم کا ایک جزو بھی انسان کو دولت مند بنا دیتا ہے تو آپ یہ حکم کبھی نہ دے سکتے تھے اور وہ شخص اس پر عمل بھی کبھی نہ کر سکتا تھا.(ج)اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ کے مسلمانوں کے لیے قرآن پڑھنا قرآن سمجھنے کے مترادف تھا اور قرآن سمجھنا اس پر عمل کرنے کے مترادف تھا ورنہ قرآن کی چند سورتوں کا یاد ہونا ان کے لیے دولت کس طرح کہلا سکتا تھا.آج کل مسلمان اوّل تو قرآن پڑھتے ہی نہیں ایک بہت ہی چھوٹی تعداد قرآن پڑھنا جانتی ہے مگر اس چھوٹی تعداد میں سے اور بھی تھوڑے لوگ ہیں جو قرآن کو سمجھتے ہیں اور ان بہت ہی تھوڑے لوگوں میں سے بالکل قلیل گروہ انگلیوں پر گنے جانے کے قابل ایسا ہے جو اس کو سمجھ کر باطن کو جانے دو اس کے ظاہر پر عمل کرتا ہے ان حالات میں ایسے لوگوں کا ادب کون کر سکتا ہے اور ایسی قوم جس کا اپنی مذہبی اور الہامی کتاب کی نسبت یہ رویہ ہے وہ کسی عزت کی مستحق ہی کس طرح ہو سکتی ہے.بِسْمِ اﷲِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۰۰۱ (میں) اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا (اور )بار بار رحم کرنے والا ہے( شروع کرتا ہوں) اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَاۙ۰۰۲ جب زمین کو پوری طرح ہلا دیا جائے گا.حلّ لُغات.زُلْزِلَتْ.زُلْزِلَتْ: زَلْزَلَ سے مونث مجہول کا صیغہ ہے اور زَلْزَلَ اللہُ الْاَرْضَ زَلْزَلَۃً وَزِلْزَالًا وَزَلْزَالًا و زُلْزَالًا کے معنے ہیں اَرْجَفَھَا.اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہلا دیا اور زَلْزَلَ فُلَانًا کے معنے ہیں خَوَّفَہٗ وَحَذَّرَہٗ اسے خوف دلایا اور ڈرایا.اور زَلْزَلَ الْاِبِلَ کے معنے ہیں سَاقَھَا بِعُنْفٍ اونٹوں کو مار کوٹ کر چلایا اور اَلزَّلاَزِلُ کے معنے اَلشَّدَائِدُ وَالْاَھْوَالُ کے ہیں یعنی سختیاں اور خوف (اقرب) اِذَا جیسا کہ پہلے بھی بتایا جاچکا ہے مستقبل کے معنے رکھتا ہے اور اِذْ کا استعمال بالعموم ماضی پر ہوتا ہے.تفسیر.اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ میں زِلْزَالًا مصدر استعمال کرنے کی بجائے زِلْزَالَھَا کہنے کی وجہ عام قاعدہ کے رُو سے یہ آیت یوں ہونی چاہیے تھی اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالًا لیکن یہاں زِلْزَالًا کی بجائے زِلْزَالَھَا کہا گیا ہے.ایسا کیوں ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالًا کے تو صرف اتنے معنے

Page 18

ہوتے کہ زمین خوب ہلائی جائے گی.لیکن زِلْزَال کو اَرْض کی طرف اضافت دے کر اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اس جگہ خاص مقدر زلزلہ مراد ہے نہ کہ عام زلزلہ خواہ کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو.عام زلازل تو آتے ہی رہتے ہیں خواہ سینکڑوں سال کے بعد آئیں.مگر بوجہ اس کے کہ وہ متواتر اور بار بار آتے ہیں وہ زِلْزَالَھَا کہلانے کے مستحق نہیں ہو سکتے.زِلْزَالَھَا وہی زلزلہ کہا جا سکتا ہے جو زمین کے ساتھ تعلق رکھنے والا خاص زلزلہ کہلاسکتا ہو اور پھر ہو بھی ساری زمین پر تا کہ اس کے آنے پر صرف یہ نہ کہا جائے کہ زمین پر ایک زلزلہ آ گیا بلکہ یوں کہا جائے کہ زمین کا مخصوص زلزلہ یا مقدر زلزلہ آ گیا عبارت کی اس بناوٹ ہی کی وجہ سے مفسرین کا ذہن ادھر گیا ہے کہ یہاں زلزلۂ قیامت مراد ہے جب کہ ان کے نزدیک ساری زمین پر زلزلہ آئے گا اور زمین تہ وبالا ہو جائے گی.(فتح القدیر سورۃ الزلزال زیر آیت اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ) اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ میں بیان شدہ پیشگوئی کے پورے ہونے کا زمانہ زمین کی ایک دن تباہی تو قرآن کریم اور احادیث سے ثابت ہے لیکن یہ کہ وہ زلزلہ کے ذریعہ سے ہو گی میرے علم میں کسی نص سے ثابت نہیں بلکہ احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سورج قریب آ جائے گا اور سب دنیا اس کی گرمی کی وجہ سے تباہ ہو جائے گی.(المعجم الکبیر للطبرانی باب المیم، المقدام بن معدی کرب الکندی) لیکن بہر حال اس آیت کے الفاظ ایسے ہیں کہ ان سے یا تو قیامت مراد لی جا سکتی ہے یا پھر کوئی ایسا امر جو قیامت کے مشابہ ہو اور سب دنیا سے تعلق رکھتا ہو.میری ذاتی رائے یہی ہے جیسا کہ میں اگلی آیات سے اپنے استدلال کو پیش کروں گا کہ اس جگہ قیامت کُبریٰ مراد نہیں بلکہ اس کے قریب زمانہ میں ظاہر ہونے والا وہ عظیم الشان تغیر مراد ہے جو زمانہء مسیح موعود میں مقدر تھا اور جسے اس کے پھیلائو، اس کی اہمیت اور اس کے خطرناک نتائج کے لحاظ سے قیامت کہا جا سکتا ہے.زِلْزَال کے چار معنے زِلْزَال کے معنے جیسا کہ میں بتا چکا ہوں ہلانے، خوف زدہ کرنے اور ہوشیار اور چوکس کرنے کے ہیں.ان معنوں کے رُو سے اس آیت کا یہ مفہوم ہو گا کہ جب سب کی سب زمین کو ہلا دیا جائے گا، خوف زدہ کیا جائے گا اور ہوشیار کیا جائے گا ان معنوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ نتیجہ لازماً نکلتا ہے کہ اس جگہ زمین کا لفظ صرف زمین کے معنوں میں استعمال نہیں ہوا بلکہ اہل زمین بھی اس جگہ پر مراد ہیں جیسا کہ قرآن کریم میں قریہ سے اہل قریہ اور عیر سے اہل عیر مراد لئے گئے ہیں سورئہ یوسف رکوع ۱۰ میں اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی زبان سے فرماتا ہے.وَ سْـَٔلِ الْقَرْيَةَ الَّتِيْ كُنَّا فِيْهَا وَ الْعِيْرَ الَّتِيْۤ اَقْبَلْنَا فِيْهَا اسی گائوں سے پوچھ لیجئے جس گائوں میں ہم تھے اور اسی گدھوں کے قافلہ سے پوچھ لیجئے جس کے ساتھ ہم اس طرف آئے ہیں.اس جگہ

Page 19

گاؤں سے مراد گاؤں والے اور گدھوں کے قافلہ سے مراد گدھے کے سواروں یا ان کے چلانے والوں سے ہے اُردو میں بھی کہتے ہیں کہ سب گائوں کو اس کا علم ہے گائوں سے مراد اس جگہ گائوں والے لوگ ہوتے ہیں.اس جگہ بھی زمین اور اہل زمین دونوں آیت کے مفہوم میں شامل ہیں اور بتایا گیا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب سب زمین ہلائی جائے گی اور اہلِ زمین بھی ہلائے جائیں گے،خوف زدہ کئے جائیں گے اور ہو شیار کئے جائیں گے.جہاں تک اس وقت تک کی تاریخ سے نتیجہ نکالا جا سکتا ہے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ نقشہ موجودہ زمانہ کا ہی کھینچا گیا ہے.چنانچہ جس حد تک زمین کے ہلانے کا سوال ہے یہی زمانہ ہے کہ جس میں ریلوں اور کارخانوں کی کثرت کی وجہ سے زمین کانپتی رہتی ہے اور جہاں تک اہل زمین کا سوال ہے مقابلہ کا ایسا بازار گرم ہے کہ متمدن دنیا میں چلتا ہوا انسان نظر آنا مشکل ہے.سب دوڑ رہے ہیں رات کو دنیا کی حالت کچھ ہوتی ہے تو صبح کو کچھ اور ہو جاتی ہے.زمین رات اور دن چلنے والی ریلوں کی وجہ سے لرزہ بر اندام رہتی ہے اور دنیا کا کوئی گوشہ نہیں جہاں ریلوں اور کارخانوں نے زمین کو جنبش نہیں دے رکھی.کبھی کارخانوں کے علاقوں میں جائو یا ریل کی پٹڑی کے پاس ریل کے گذرتے وقت گذرو تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ ایک زلزلہ آیا ہوا ہے.زمین کے ہلائے جانے سے مراد اہل زمین کا ہلایا جانا پھر لڑائی کے سامان ایسے ایجاد ہوئے ہیں کہ ان سے زمین ہل رہی ہے.جنگیں ایسی خطرناک صورت اختیار کر گئیں ہیں کہ شہروں کے شہر اُڑا دیئے جاتے ہیں اور زمین میں غار پڑ جاتے ہیں.پھر زلازل بھی الٰہی کلام کے ماتحت بکثرت آ رہے ہیں اور علاقوں کے علاقے ان سے صاف ہو گئے ہیں پس جہاں تک زمین کے ہلنے کا سوال ہے ان ایام میں زمین ایسی ہلی ہے کہ دنیا میںاس کی نظیر پہلے نہیں ملتی کیونکہ پہلے صرف زلزلوں سے جو ممکن ہے بعض موجودہ زلزلوں سے بھی بڑے ہوں زمین ہلا کرتی تھی مگر اب (۱)زلزلوںسے اور متواتر زلزلوں سے اور عالمگیر زلزلوں سے ہل رہی ہے (۲) تو پوں، ہوائی جہازوں کے بموں، ڈائنامیٹ اور اب ایٹم بموں کے ذریعہ سے جو ساری دنیا اور ہر خطہ زمین پر اثر انداز ہوئے ہیں زمین ہلی ہے اور بہت بُری طرح ہلی ہے اور یہ اشیاء پہلے زمانہ میں موجود ہی نہیں تھیں اسی زمانہ میں ایجاد ہوئی ہیں (۳) ریلوں، زمین دوز ریلوں اور کارخانوں کی وجہ سے جو قطب شمالی سے قطب جنوبی تک اور مغرب سے مشرق تک پھیلے ہوئے ہیں زمین روزو شب ہل رہی ہے اور اگر یہی ترقی جاری رہی تو ہلتی چلی جائے گی.دوسرے معنے اہل زمین کے ہیں.اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی اس طرح ہلائے گئے ہیں کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہلائے گئے انسانوں کے ہلنے کے یہ معنے ہوا کرتے ہیں اوّل لوگوں میں بیداری پیدا کی جائے.دوم لوگوں میں خوف

Page 20

پیدا کیا جائے.سوم لوگوں میں غیر معمولی تبدیلی پیدا ہو جو علاوہ اور اقسام کے مندرجہ ذیل امور سے ہوا کرتی ہے (الف) سیاسیات میں تبدیلی کی وجہ سے (با) معاشیات میں تبدیلی کی وجہ سے (ج)مذہبیات میں تبدیلی کی وجہ سے (د) اخلاقیات میں تبدیلی کی وجہ سے (ہ)علوم میں تبدیلی کی وجہ سے(و)اقتصادیات میں تبدیلی کی وجہ سے.یہ سارے کے سارے امور اہلِ دنیا کو ہلانے کے اس زمانہ میں ظاہر ہو رہے ہیں.ساکنین ارض میں بیداری اور تغیر اوّل: بیداری کا پیدا ہونا.پہلے زمانہ میں اگر بیداری پیدا ہوتی تھی تو صرف چوٹی کے چند آدمیوں میں پیدا ہوتی تھی کیونکہ اس سے پہلے دنیا کا نظام بادشاہت یا حکومتِ امراء پر چلا کرتا تھا اگر شاہی خاندان میں کوئی تبدیلی آتی یا حکومتِ امراء میں کوئی تغیر ہوتا تو وہ چند خاندانوں یا افراد تک محدود رہتا تھا عوام الناس کو نہ اس سے کوئی تعلق ہوتا تھا نہ دلچسپی سوائے اس کے کہ عوام الناس میں سے کچھ افراد نوکری کی وجہ سے اس لپیٹ میں آ جاتے تھے مگر اب جہاں دیکھو حکومتِ عوام ہے.اوّل تو بادشاہتیں مٹ گئی ہیں اگر قائم ہیں تو صرف نام کی.درحقیقت عوام کی بے پناہ طاقت ان کے پردہ میں اپنا کام کر رہی ہے جیسے انگلستان میں ہے، بیلجیم میں ہے، ہالینڈ میں ہے.آج یہ بیداری عوام الناس میں ایسے طور پر پیدا ہو رہی ہے اور یہ حِس کہ بادشاہت عوام کی ہے نہ کہ کسی شخص یا اشخاص کی ایسا غلبہ پکڑ چکی ہے کہ بادشاہت کا تخت اب قلعہ میں محدود نہیں رہا ہر شہر، ہر قصبہ، ہرگائوں، ہرگلی اور ہر گھر میں خواہ وہ دنیوی وجاہت کے لحاظ سے کتنا ہی بڑا ہو یا کتنا ہی چھوٹا ہو آج ایک تختِ شاہی رکھا ہوا نظر آتا ہے ہر فرد اپنے دل میں بادشاہت کا برابر کا شریک اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہے اس لیے جو تغیر بھی پیدا ہوتا ہے وہ صرف شاہی سینوں اور امراء کے سینوں میں حرکت پیدا نہیں کرتا بلکہ ملک کے ہر فرد کے قلب کی گہرائیوں میں ایک حرکت پیدا کر دیتا ہے، وہ حرکت جو پہلے زمانہ میں سمندر کی سطح پر پیدا ہوتی معلوم ہوتی تھی اب سمندر کو اس کی تہ تک ہلا دیتی ہے.اس حد تک کہ اس کے اندر رہنے والی مچھلیوں کے لئے زندہ رہنا بھی مشکل ہو جاتا ہے تعلیم عام ہو چکی ہے، صنعت و حرفت عام ہو رہی ہے، جو علوم اور جو فنون پہلے خاص خاص لوگوں میں بطور ورثہ چلتے تھے اب دنیا میں اَلَمْ نَشْرَحْ ہو چکے ہیں.جو کام پہلے جادوگریاں سمجھے جاتے تھے اب گلی گلی میں ان کے جاننے والے پائے جاتے ہیں بڑھنے اور ترقی کرنے کی اُمنگ ہر کس و ناکس میں پیدا ہے اور پیدا کی جارہی ہے.دوسرے :تَـخْوِیْف بھی اپنے کمال کو پہنچ گئی ہے سیاسی اور مذہبی اختلافات کو اس طرح بڑھایا جارہا ہے کہ ہرسمجھ دار انسان کا دل آج دھڑک رہا ہے کہ کل کو کیا ہو جائے گا.فرد فرد سے اور جتھہ جتھے سے اور قوم قوم سے اور ملک ملک سے خائف ہے اور ان کے خوف کو روز بروز ان کے لیڈر بڑھاتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ مقابلہ کی رو ح

Page 21

اس قدر بڑھ چکی ہے کہ انصاف اور عدل کا نام و نشان بھی دنیا میں باقی نہیں رہا.اس وجہ سے کوئی قوم دوسری قوم سے مطمئن نہیں، کوئی حکومت دوسری حکومت سے مطمئن نہیں اور چونکہ اب حکومت عوام الناس کے ہاتھ میں ہے جنگ کرنا یا صلح کرنا انہی کے قبضہ میں ہے اس لیے اپنی موجودہ حالت کو قائم رکھنے یا اس کو اور بڑھانے کی خاطر لیڈر اور حکومتیں عوام الناس کے جذبات کو اشتعال پر اشتعال دلاتی چلی جاتی ہیں تا ان کے اندر سکون پیدا ہو جانے کی وجہ سے دوسری قوم یا دوسری حکومت ان پر غالب نہ آجائے اس وجہ سے ایک نہ ختم ہونے والی حرکت قوموں میں پیدا ہو رہی ہے.تیسرے: تغیر اور تبدیلی بھی حرکت کا موجب ہوتی ہے یہ بھی اس حد تک پیدا ہو چکے ہیں کہ اب کوئی چیز پرانی کہلانے کی مستحق نہیں (الف) سیاسیات کو لے لو سیاست اب وہ نہیں رہی جو پہلے تھی.سیاست کے اصول ہی بالکل بدل چکے ہیں.پہلے سیاست نام تھا صرف ایک بادشاہ کے دوسرے بادشاہ سے تبادلۂ خیال کا.مگر اب تو حکومت عوام الناس کے ہاتھ میں ہے اب سیاست کا دائرہ صرف ملک کی حدود کے تصفیہ تک باقی نہیں رہ گیا بلکہ اب سیاست نام ہو گیا ہے انسانی زندگی کے ہر شعبہ میں دخل اندازی کا پہلے زمانہ میں بادشاہوں کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا کہ غیر ملکوں کے لوگ کس طرح روزی کماتے، کھاتے یا کس طرح پڑھتے اور کیا سیکھتے ہیں یا کس قسم کی ان کی معیشت ہے یا ان کے ملکی قانون کیا ہیں اور کیا نہیں لیکن اب سیاست ان چیزوں میں دخل دیتی ہے اور ان چیزوں میں دخل دینا ضروری قرار دیتی ہے ایک طرف تو حریت و آزادی کے ڈھول بجائے جاتے ہیں دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ ہم غیرملکوں میں ایسی ہی حکومت قائم ہونے دیں گے جو حکومت ہمارے اصولِ سیاست کے مطابق ہو.کبھی کمزور حکومتوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ زبردست حکومتوںکو اپنے ملک کی کانیں سپرد کر دیں.کبھی اس بات پر مجبور کیا جاتاہے کہ ان کا بنکنگ سسٹم اس زبردست ملک کے مطابق ہو اور وہ وزیر مالیات اس دوسری حکومت سے مانگ کر لیں.کبھی مجبور کیا جاتا ہے کہ ان کے کالج کھولنے کی ان کو اجازت دی جائے.کبھی خاص خاص پابندیاں تجارت پر اور صنعت اور حرفت پر لگا دی جاتی ہیں کہ کیا کیا چیز وہ بنائیں یا کیا کیا چیز وہ نہ بنائیں.غرض پرانی سیاست تو نئی سیاست کے مقابل پر ایک نادان بچہ معلوم ہوتی ہے.عوام کی حکومت قائم ہو گئی ہے اور پرانا نظام اکھاڑ کر پھینک دیا گیا ہے.معاشیات میں تبدیلی (با)معاشیات میں جو تبدیلی ہوئی ہے اس کا بھی کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا.جو اشیاء پہلے زمانہ میں تعیّش اور امراء کا واحد حق سمجھی جاتی تھیں اب عوام کی ملکیت ہو رہی ہیں.جو کھانے آج متمدن ممالک کے غرباء کو مل رہے ہیں وہ پرانے زمانہ کے امراء کو بھی میسر نہ تھے.متمدن ممالک کا ایک غریب آدمی بھی ہزاروں میل

Page 22

پر بیٹھے ہوئے پیسفک کی سامن، پرتگال کی سارڈنیز، کیلے فورنیا کے آڑو اور ناشپاتیاں، اٹلی اور افغانستان کے انگور، آسٹریا اور جاپان کے مالٹے اور سنگترے، افریقہ کے کیلے اور ہندوستان کے آم اس بے تکلفی سے کھاتاہے کہ پرانے زمانہ کے امیر کو بھی یہ بات نصیب نہ تھی اور کھاتے ہوئے اپنی غربت کی شکایت بھی ساتھ ساتھ کرتاجاتا ہے.پرانے زمانہ کا آدمی مثلاً فراعنہء مصر کے وقت کا کوئی آدمی اگر زندہ ہو کر آجائے اور یورپ کے مزدور کو اپنا کھانا کھاتے ہوئے دیکھے تو شاید وہ یہ خیال کرے گا کہ فراعنہء مصر اب پہلے سے بہت زیادہ امیر ہو گئے ہیں اور شاید آرام و آسائش کے سامان انہیں اب پہلے سے بہت زیادہ میسر آنے لگ گئے ہیں.جس قدر لباس پرانے زمانہ میں درمیانی طبقہ کے لوگوں اور معمولی امیروں کو میسر نہ تھا آج کل متمدن ممالک کے غرباء کو اس سے بڑھ کر میسر ہے.جو تماشے بڑے بڑے بادشاہ دیکھتے تھے اور لوگ ان کی عیاشی پر انگشت بدنداں ہوتے تھے آج ایک غریب مزدور چار آنے کے پیسے دے کر انہیں دیکھتا ہے اور اس سابق بادشاہ کی طرح کبھی کبھی نہیں دیکھتا بلکہ روزانہ دیکھتا ہے.اِندرسبھااگر کوئی تھی تو آج کے سینمائوں کے سامنے وہ بالکل مات نظر آتی ہے.پرانے زمانہ کے ہندوستانی مہاراجگان کے سامنے یا اگر اِندر بھی کوئی مہاراجہ گذرا ہے تو اس کے سامنے جس لباس میں ملکائیں اور شہزادیاں آتی تھیں اگر اس ادنیٰ لباس میں آج سینمائوں میں کوئی ایکٹرس آ جائے تو شاید حاضرین پرانی جوتیاں مار مار کے اس کی سکرین کو پھاڑ ڈالیں.بیوی میاں کے تعلقات، والدین اور اولاد کے تعلقات، استاد اور شاگرد کے تعلقات آج کل پرانے تعلقات سے ایسے مختلف ہیں کہ پرانے زمانہ کا آدمی آج کل پیدا ہو تو شاید پاگل ہی ہو جائے.کسی وقت بیوی میاں کی خدمت کرتی تھی آج میاں بیوی کا کوٹ اور چھتری اٹھائے اٹھائے اس کے پیچھے پھرتا نظر آتا ہے کبھی میاں اور بیوی اپنے پیار کی باتوں کو اپنے عزیز ترین وجودوں سے الگ ہو کر بند کمروں میں ادا کیا کرتے تھے آج برسرِ عام میاں بیوی ایک دوسرے کو ڈارلنگ ڈارلنگ کہتے ہوئے نہیں تھکتے.سٹیشنوں پر ہزاروں آدمیوں کے ہجوم میں مرد عورت کو اس طرح بوسہ دیتا نظر آتا ہے جس طرح پرانے زمانہ میں جسم پر سے خاک جھاڑ لیا کرتے تھے.والدین کو اولاد پر آج کوئی حق حاصل نہیں نہ اولاد والدین کا حق تسلیم کرتی ہے.والدین کی خدمت ایک فرسودہ خیال سمجھا جاتا ہے استاد پہلے آقا ہوتا تھا اب نوکر ہے.پہلے علم پڑھانے کو خواہ روپیہ کے بدلہ میں ہو احسان سمجھا جاتا تھا اب اسے اور خدمتوں کی طرح ایک خدمت قرار دیا جاتا ہے.امام مالک صاحب کی خدمت میں خلیفۂ وقت جس کی بادشاہت یورپ سے لے کر ایشیا کے کناروں تک پھیلی ہوئی تھی درخواست کرتا ہے کہ کچھ وقت

Page 23

میرے لڑکوں کی پڑھائی کے لیے بھی دیں اور وہ یہ منظور کر لیتے ہیں کہ وہ لڑکے بھی ان کے گھر پر حاضر ہو کر سبق لے لیا کریں.ایک دن بادشاہ یہ دیکھنے کے لیے کہ میرے لڑکے کس قسم کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں خود امام مالکؒ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے امام مالک ؒ اٹھتے ہیں تو مامون دوڑ کر ان کے آگے ان کی جوتی رکھ دیتا ہے.بادشاہ کو پیارا امین تھا کیونکہ اس کی ماں اسے بہت پیاری تھی مگر یہ نظارہ دیکھتے ہی ہارون الرشید نے کہا تخت کا وارث غالباً مامون ہی ہو گا.مگر آج کے حالات گذشتہ زمانہ کے بالکل الٹ نظر آتے ہیں.مذہب کے خلاف رو (ج) مذہبیات.مذہب ایسا اوندھے منہ گرا ہے کہ اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے.پہلے زمانہ کے لوگ مذہب میں کمزوری دکھاتے تھے تو دل میں نادم ہوتے تھے اور اپنے اعمال کو لوگوں سے چھپاتے تھے اب جو مذہب کا ادب کرے احمق سمجھا جاتا ہے.پہلے مذہب کے خلاف بولنا ایک جرمِ عظیم خیال کیا جاتا تھا اب مذہب کے حق میں بولنا اپنے احمق ہونے کا اعلان کرنے کے مترادف سمجھا جاتا ہے.پہلے مذہب انسانوں پر حکومت کیا کرتا تھا اب انسان مذہب پر حکومت کرتا ہے.ہر حکومت اپنے اغراض کے مطابق ایک مذہب کو دنیا کے سامنے پیش کر دیتی ہے.سو ویٹ رشیا کا گرجا سوویٹ اصول کو عین مسیحی تعلیم قرار دیتا ہے، امریکہ کا گرجا مسیحیت کو کمیونزم کے اصول کے خلاف بتاتا ہے.انگلستان کا گرجا ایک محدود بادشاہی ایک آئینی بادشاہی کو مسیحیت کا صحیح نقشہ بتاتا ہے.فرانس کا پادری ری پبلک کو انجیل کی حقیقی تصویر ثابت کرتا ہے فاسسٹ پادری فاسزم کو مذہب کی رُوح بتاتا ہے.ہندوستان میں کانگرس کے زور کے علاقوں میں سارا قرآن باغیانہ تعلیم سے پُر نظر آتا ہے اور انگریزی اثر کے نیچے اس کی تمام تعلیم مغربی ترقی کی تائید کرتی ہوئی ملتی ہے.جاپان میں شنٹوازم شہنشاہیت کی برکات کو پھیلانے والی معلوم ہوتی ہے.پہلے زمانہ میں کہا جاتا تھا جب مذہب کی آواز میں بھی کوئی اثر تھا، جب مذہب بھی انسانی زندگی کا کوئی جزو سمجھا جاتا تھاکہ خدا نے انسان کو پیدا کیا ہے اب موجود ہ فلسفہ ببانگِ بلند کمال دلیری سے علی الاعلان کہتا ہے ہم اس خدا کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں جس نے ہم کو پیدا کیا ہے.دنیا کو ایسے خدا کی ضرورت ہے جسے دنیا نے پیدا کیا ہے.صفائی کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ تمام خرابی اور تمام بربادی اور تمام تباہی جو دنیا پر آئی ہے وہ خدا تعالیٰ کے اس خیال کی وجہ سے آئی ہے جس کو دنیا کا خالق قرار دیا جاتا ہے دنیا کا آئندہ امن اور دنیا کی آئندہ بہبودی اور دنیا کی آئندہ ترقی اسی امر پر منحصر ہے کہ جس طرح عوام الناس اپنے لیے بادشاہت مقرر کرتے ہیں مگر اس کے اختیارات وہ خود تجویز کرتے ہیں اسی طرح کہا جاتا ہے وہی مذہب دنیا میں امن قائم کر سکتا ہے جو ایسا خدا پیش کرے جس کے خیالات اور جس کے اعمال عوام الناس آپ مقرر کریں.اس کے علاوہ علمی ترجمانی مذاہب کی ایسی ہوئی ہے

Page 24

کہ الامان والحفیظ.آج کی مسیحیت سو سال پہلے کی مسیحیت نہیں ہے نہ ہندو ازم آج سے سو سال پہلے کی ہندو ازم ہے اور نہ اسلام آج سے سو سال پہلے کا اسلام ہے.پرانے اصول کو بوسیدہ اور فرسودہ خیالات بتایا جاتا ہے.نصوص صریحہ قطعیہ کی تاویل کی جاتی ہے.عبادات کو غیر ضروری اور عقائد کو اوہام قرار دیا جاتا ہے اور یہ دہریوں کی طرف سے نہیں ہو رہا خود مذاہب کے پیرو کاروں کی طرف سے ایسا ہو رہا ہے اور اس کے خلاف آواز اٹھانے والوں کو مردُود اور لا مذہب قرار دیا جاتا ہے.غرض وہی حال ہے جو حسرتؔ نے کہا ہےکہ ؎ خرد کا نام جنوں رکھ دیا جنوں کا خرد جو چاہے آپ کا حسنِ کرشمہ ساز کرے (د) چوتھا اہم مسئلہ اخلاقیات کا ہے اس میں بھی ایک زلزلہ آ گیاہے.اخلاق میں سے بڑے بڑے مسائل صداقت، امانت، عفت اور انصاف ہیں ان امور کے متعلق بھی اس زمانہ کا نظریہ بالکل بدل گیا ہے.اخلاق میں تنزّل صداقت کا جو مفہوم پہلے سمجھا جاتا تھا اب نہیں ڈپلومیسی یعنی سیاست مابین الحکومات میں صداقت کو عیب خیال کیا جاتا ہے.بڑے بڑے باحیثیت اور معزز لوگ فخر سے اپنے وہ جھوٹ بیان کرتے ہیں جو اپنے دشمنوں کو دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے بولے تھے جنگ عالمگیر اوّل میں انگریزوں کی طرف سے اعلان ہوا کہ جرمن لوگ مردوں کی چربی سے صابن تیار کرتے ہیں.خوب اس کا چرچا ہوااور تمام غیر جانبدار ملکوں نے بھی اس پر لعنت ملامت کی مگر بعد از جنگ خود اسی شخص نے جس نے یہ کہانی مشہور کی تھی تسلیم کیاکہ یہ کہانی ایک میس (Mess) میں جس میں افسر کھانا کھایا کرتے تھے محض پراپیگنڈا کی خاطر میں نے بنا کر مشہور کی تھی.یہ بھی شدت سے پراپیگنڈا کیا گیا کہ جرمن لوگ جہازوں کو غرق کر کے ڈوبنے والے سپاہیوں پر گولیاں چلاتے ہیں لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جنگ کے بعد برطانوی بحری جہازوں کے ملازموں کی طرف سے ایک ڈھال جرمنی کے ملاّحوں کو بھجوائی گئی جس پر یہ عبارت کنندہ تھی کہ اس ہمدردانہ اور شریفانہ رویہ کی یادگار کے طور پر جو جنگ کے ایام میں ڈوبنے والے سمندریوں کی نسبت آپ نے ظاہر کیا یہ ڈھال آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے.اس کے مقابل پر جرمن والوں نے بھی وہ وہ جھوٹ بولے کہ جس کی حد نہیں.عالمگیر جنگِ اوّل میں تو ریڈیو نہ تھا وہاں کے اخبار نہ آتے تھے اس لئے اس کے بارہ میں مَیں کچھ کہہ نہیں سکتا.مگر اس جنگ میں ریڈیو کی وجہ سے میں نے خود کئی دفعہ وہاں کی خبریں سنی ہیں اورجاپان کی بھی.ان خبروں میں اس قدر افتراء اور جھوٹ سے کام لیا جاتا تھا کہ تعجب آتا تھا بسا اوقات جرمن ریڈیو پر ہندوستان کے بڑے بڑے فسادات اور شورشوں کا ذکر ہوتا تھا جس کا نام و نشان بھی ہمارے ملک میں نہیں پایا جاتا تھا

Page 25

ان خبروںکو سن کر شبہ ہوتاتھا کہ ہم کسی اور دنیا میںبس رہے ہیں یا جرمن زبان میں ہندوستان کسی اور ملک کا نام ہے میں نے بعض کتب پہلی عالمگیر جنگ کے بارہ میں پڑھی ہیں ان میں سیاسیات کے چوٹی کے افراد نے ایسی بےتکلفی سے اپنے جھوٹوں کا ذکر کیا ہے کہ انہیں پڑھ کر انسان انگشت بد نداں رہ جاتا ہے.اس بے تکلف جھوٹ کے بارہ میں دو۲ میرے اپنے تجربے بھی ہیں.میں انگلستان گیا تو مذہبی کانفرس کے اس اجلاس میں جس میں خواجہ کمال الدین صاحب کی تقریر پڑھی گئی میں گیا ہی نہیں تھا شیخ یعقوب علی صاحب رپورٹر کے طور پر اس کے نوٹ لینے کے لیے گئے تھے ’’ڈیلی نیوز‘‘ اخبار جو لبرل پارٹی کا سب سے چوٹی کا اخبار تھا اور کئی لاکھ روزانہ چھپتا تھا اب اسے ایک دوسرے زبردست اخبار ’’ ڈیلی کرانیکل‘‘ میں ملا کر دونوں کو ایک کر دیا گیا ہے اور اس کا نام’’ نیوز کرانیکل‘‘ رکھ دیا گیا ہے اس کا ایک ایڈیٹر خاص طور پر مجھے ملنے کے لئے آیاتھا پہلے بہت دیر تک چوہدری ظفراللہ خان صاحب سے حالات معلوم کرتا رہا اور پھر مجھے بھی ملا.اس اخبار میں رپورٹ شائع ہوئی کہ خواجہ صاحب کا مضمون بہت دلچسپ تھا اور وہ اس قدر پسند کیا گیا کہ امام جماعت احمدیہ جن کا رنگ سیاہ ہے اگلی صف میں بیٹھے ہوئے بڑے شوق سے اس کے نوٹ لے رہے تھے.عزیز مکرم چوہدری سر ظفر اللہ خان نے اس کے ایڈیٹر کو فون کیا کہ یہ تمہارے اخبار میں کیا چھپ گیا ہے.وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ انہیں نوٹ لینے کی کیا ضرورت تھی نوٹ لینے والا تو رپورٹرتھا مگر اس نے چوہدری صاحب کی آواز سن کر ہی شور مچا دیا اور معذرت کرنی شروع کر دی کہ مجھے خود بڑا افسوس ہے میں تو انہیں مل آیا ہوں وہ کیا کہتے ہوں گے.نوٹ رپورٹر کی طرف سے تھا اور دوسرے ایڈیٹر نے احتیاط نہیں کی کل اس کی تردید ہو جائے گی.آپ ان سے بھی میری طرف سے معذرت کر دیں چوہدری صاحب خوش خوش فون سے ہٹے اور مجھے آ کر بتایا.دوسرے دن کا پرچہ آیا تو اس میں یوں تردید چھپی تھی:.’’ افسوس ہے کہ امام جماعت احمدیہ کی نسبت یہ الفاظ لکھے گئے ہیں کہ ان کا رنگ سیاہ ہے.ان کا رنگ سیاہ نہیں بلکہ ہاتھی دانت کے رنگ کے مشابہ ہے.‘‘ اسے پڑھ کر ہنسی کے مارے ہمارا برا حال ہوا کہ اس نے یہ کس امر کی تردید کی ہے.چوہدری صاحب نے پھر فون کیا اور کہا کہ جنابِ من! رنگ آپ کالے کی جگہ اس سے بھی زیادہ سیاہ لکھ دیتے اس کی پرواہ نہ تھی بات تو یہ ہے کہ آپ نے لکھا ہے کہ لیکچر کی دلچسپی کی وجہ سے امام جماعت احمدیہ اس کے نوٹ لے رہے تھے یہ غلط ہونے کے علاوہ ہتک آمیز بات ہے.اس کے جواب میں ایڈیٹر نے کہا مجھے بہت افسوس ہوا مجھے کالے کا لفظ دیکھ کر ایسا صد مہ ہوا تھا کہ میں نے آپ کی بات کو غور سے سنا ہی نہیں اور یہی سمجھا کہ آپ بھی اسی امر کی شکایت کرنے لگے ہیں.مگر مجھے

Page 26

افسوس ہے کہ ہمارے اخبار کی یہ پالیسی ہے کہ ہم اپنی خبر کی تردید نہیں کیا کرتے.ایک دفعہ آپ کا لحاظ کر کے تردید کر دی اب دوسری بار تردید کریں تو اخبار کی سُبکی ہوتی ہے اس لئے معذوری ہے.مارننگ پوسٹ وہاں کے بہت بڑے پرچوں میں سے تھا کنسر ویٹو پارٹی سے تعلق تھا.سرا ڈوائر غالباً اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں تھے.ان کے تعلقات چونکہ مجھ سے تھے اس لئے غالباً ان کے اشارہ پر یہ اخبار ہمارے معاملات میں بہت دلچسپی لیتا تھا.یہ اخبار بھی اب بند ہو کر ڈیلی ٹیلی گراف میں مدغم ہو گیا ہے.اس سے پہلے اس کا نامہ نگار جس دن ہم نے لنڈن پہنچنا تھا سٹیشن پر موجود تھا مگر اتفاقاً گاڑی لیٹ ہو گئی اور کئی گھنٹے دیر سے پہنچنے کی اطلاع سٹیشن پر کی گئی.جو لوگ استقبال کے لئے آئے ہوئے تھے وہ واپس چلے گئے اور ان کو بتا دیا گیا کہ ریلوے کی خبر ہے کہ گاڑی اتنے گھنٹے لیٹ ہے.لیکن اتفاق یہ ہوا کہ گاڑی دوسرے اندازہ سے کچھ وقت پہلے پہنچ گئی.نیّر صاحب نے اخباروں کے نمائندوں کو خبر دینے کی کوشش کی.کچھ اخباروں کو خبر دے سکے اور کچھ کے دفاتر سے کنکشن نہ مل سکا.مارننگ پوسٹ کو بھی اطلاع نہ ہوئی دوسرے دن سب اخباروں میں ہماری خبر چھپی لیکن مارننگ پوسٹ میں نہ چھپی.نیّر صاحب نے ان سے شکایت کی تو جواب دیا کہ ہمارے پرچہ کا اصول ہے کہ دوسرے پرچہ سے خبر نقل نہیں کیا کرتے.انہوں نے کہا اب میں بتا رہا ہوں اب خبر چھاپ دیں جواب ملا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ مارننگ پوسٹ میں دوسرے اخباروں کی نسبت خبر ایک دن لیٹ چھپی ہے.بات آئی گئی ہوئی جب مذہبی کانفرنس ہوئی اور اس میں میرے لیکچر کا بھی اعلان ہوا تو مارننگ پوسٹ نے نہایت شاندار طور پر اعلان کیا کہ ’’ امام جماعت احمدیہ کا لنڈن میں ورود‘‘ اور ساتھ فوٹو بھی شائع کیا.پڑھنے والوں نے سمجھا ہو گا کہ شاید امام جماعت احمدیہ کہیں چلے گئے ہوںگے اور اب پھر لنڈن واپس آئے ہیں.بہر حال مہینہ کے بعد ہمیں دوبارہ لنڈن وارد کر دیا گیا محض اس لئے کہ لوگوں پر یہ اثر قائم رہے کہ مارننگ پوسٹ ہمیشہ تازہ واقعات پیش کیا کرتا ہے.یہ حالات ایسے درد ناک ہیں کہ حیرت آتی ہے کہ اب صداقت کا مفہوم کیا ہو گیا ہے.درحقیقت اس زمانہ میں پراپیگنڈا کو اوّل او ر صداقت کو دوسرا نمبر دے دیا گیا ہے جس کی مثال پہلے کسی زمانہ میں نہیں ملتی.امانت کایہ حال ہے کہ جنگِ عالمگیر اوّل میں کئی حکومتیں دوسری حکومتوں کا وہ سونا جو ان کے پاس امانت رکھا گیا تھا بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کھا گئیں.دنیا میں اس وقت یہ عجیب نظارہ نظر آتا ہے کہ ایک گورنمنٹ جو اپنے آپ کو تہذیب کا علمبر دار قرار دیتی ہے جو حُریت اور آزادی کے بلند بانگ دعاوی کرتے ہوئے نہیں تھکتی دوسرے ملک میں جاتی اور صرف چند سال کے لئے کوئی علاقہ یا شہر ٹھیکے پرلیتی ہے مگر رفتہ رفتہ اس علاقے یا شہر پر مستقل قبضہ

Page 27

جمالیا جاتا ہے اور اس کو واپس کرنے کا نام تک نہیں لیا جاتا.ہندوستان میں برار اس کی مثال ہے سوسال کے ٹھیکے پر حیدر آباد دکن سے برار لیا گیا تھا لیکن سو سال کی بجائے سوا سو سال گذرنے کو آئے ہیں اور اس کے واپس کرنے کا نام تک نہیںلیا جاتا.نظام نے جب اس کی واپسی کا مطالبہ کیا تو اسے کہا گیا کہ یا تو برار کی واپسی کا دعویٰ کرو اور تخت سے اتر جائو یا تخت پر قائم رہو اور برار کا ذکر چھوڑ دو.مرتا کیا نہ کرتا وہ خاموش ہو گیا.آخر پچھلی جنگ میں نظام کی عظیم الشان جنگی خدمات کودیکھتے ہوئے ان سے کہا گیا کہ ہم برار آپ کو واپس کرتے ہیں اس کے بدلہ میں آپ ہماری طرف یہ لکھ دیں کہ میں برار کو انتظام کی خاطر ہمیشہ کے لئے حکومتِ انگلشیہ کو دیتاہوں اور ہم مزید یہ رعایت کریں گے کہ عثمانیہ ولی عہد آئندہ شہزادۂ برار کہلائے گا.کس قدر تمسخر انگیز تجویز ہے.حید رآباد کا شہزادہ حیدرآباد کا شہزادہ کہلائے تو اس کی عزت نہیں ہوتی شہزادہ برار کہلائے تو اس کی عزت ہوتی ہے لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّۃَ اِلَّا بِاللہِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ.اِسی طرح اس قسم کے قبضوں کی مثال چین کے مختلف بندر گاہ ہیں.مصر بھی ایک مثال ہے.عراق، شام اور فلسطین بھی اس کی مثال ہیں.عراق، شام اور فلسطین کے لوگوں نے ترکوں سے بغاوت کی اور ان سے یہ معاہدہ کیا گیا کہ ہم اس کے بدلہ میں تم کو آزاد کر دیں گے مگر اب ان کی طرف سے آزادی کا نام لیا جاتا ہے تو انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ آزادہی ہیں ہم تو یہاں آپ کی خدمت کے لئے بیٹھے ہیں ہمارے بیٹھنے کی وجہ سے آپ کو یہ نہیں سمجھناچاہیے کہ آپ آزاد نہیں ہیں.اِسی طرح سینکڑوں ملک ہیں جو عارضی طور پر لئے گئے اور پھر ان پر مستقل طور پر قبضہ کر لیا گیا.اب ایران میں بھی ایسا ہی جھگڑا شروع ہورہا ہے جنگ کے خاتمہ کے بعد چھ ماہ کے اندر اندر اسے خالی کرنے کے اعلان کئے گئے تھے مگر اب روس وہاں کے تیل کے چشموں پر قبضہ کرنے کی فکر میں ہے اور وہاں کے لوگوں میںبغاوت پھیلائی جا رہی ہے چنانچہ آئے دن ان علاقوں میں بغاوت ہو رہی ہے اور روسی اخباروں میں یہ شائع کرایا جا رہا ہے کہ ایران میں بڑا ظلم ہو رہا ہے اور وہاں حُریتِ ضمیر کو بری طرح کچلا جا رہا ہے جس کے معنے یہ ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد کہا جائے گا کہ کسی ذاتی غرض کے لئے نہیں بلکہ محض انسانیت کی حفاظت کے لئے روس اپنے اوپر یہ کمر توڑ دینے والا بوجھ اٹھانے لگا ہے کہ ایران کے اس حصہ کو اپنے قبضہ میں کرتا ہے.بلغاریہ اور رومانیہ کا بھی یہی حال ہونے والا ہے.گویا جو عیب افراد کو ذلیل کر دیا کرتا تھا اب حکومتوں کو اس پر فخر ہے.عِفّت.عفّت کا اب کوئی مفہوم ہی نہیں رہا.زمانہ سابق میں عفّت شکن چوری چھپے سب کام کیا کرتا تھا.اب علی الاعلان ہوتا ہے مسٹرس کا رکھنا ایک عام بات ہے اور ملک کے چوٹی کے افراد اور بڑے بڑے فلسفی یہ کام

Page 28

کرتے اور علی الاعلان کرتے ہیں.ایک بڑے ملک کے عوام الناس کے اختیارات کے علمبر دار لیڈر کے پاس دس بارہ سال سے ایک عورت رہتی ہے وہ کہتے ہیں وطن کی خدمت کے جذبات کی وجہ سے میں شادی نہیں کر سکتا مگر اس عورت کو اپنے پاس رکھنے سے وطن کی خدمت میں کوئی حرج واقعہ نہیں ہوتا.ہٹلر کے مرنے کے بعد پتہ لگا ہے کہ اس کے پاس بھی ایک مسٹرس تھی اور اس سے دو بچے بھی تھے.مرنے سے چند دن پہلے اس سے اس نے شادی کی تاکہ بچے اس کے وارث ہو سکیں.(The New Encyclopedia Britanica Under word "wars") اب بھلا اس میں کیا لطف تھا کیوں نہ شادی ہی کر لی.مسولینی نے بھی ایک مسٹرس رکھی ہوئی تھی اس کی بیوی نے اس کے مرنے پر کہا کہ وہ اچھا آدمی تھا.کسی نے اس کی مسٹرس کا ذکر کیا تو کہا کہ اس چڑیل نے اس شریف آدمی کی عقل پر پردہ ڈال دیاتھا.اس چڑیل سے جو سلوک لوگوں نے کیا اچھا کیا.کنچنی کو عیب سمجھا جاتا ہے لیکن قہوہ خانوں میں شریف بن کر عورتوں کا عصمت فروشی کرنا ایک عام رواج ہے اور کوئی اسے برا نہیں سمجھتا.ایک معروف بادشاہ کو ایک عورت سے محبت تھی.اس کا خاوند موجود تھا وہ اکثر ان کے پاس آتی جاتی تھی.اور لوگ جانتے تھے کہ وہ اس سے محبت کرتے ہیں خود ایسی دعوتوں میں بھی وہ عورت شریک ہوتی رہی جن میںگرجا کا سب سے بڑا بشپ بھی شامل ہوا لیکن اس نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جب بادشاہ نے اسے طلاق دلوا کر اپنے نکاح میں لانا چاہا تو تمام پادریوں نے شور مچادیا کہ دین کی سخت ہتک ہونے والی ہے.یہ وہ عفّت ہے جسے پہلے زمانہ کے لوگ اور قدیم صداقتوں پر ایمان لانے والے سمجھ ہی نہیں سکتے.انصاف کے اب کوئی معنے ہی نہیں رہے دنیا کا ۴/۳حصہ لوگوں نے غلام بنا رکھا ہے.امریکہ جو آزادی کا علمبر دار ہے وہاں کے اصل باشندے ریڈانڈینز تھے جو اب صرف چند ہزار باقی رہ گئے ہیں.آسٹریلیا میں بھی پرانے باشندوں کی آبادی تھی مگر وہ بھی مرمرا کر ختم ہو گئے ہیں صرف چند افراد ان میں سے باقی ہیں جن کو وہاں ذلیل ترین اور بے وارث بنا دیا گیا ہے افریقہ کے حبشی بھوکے مرتے ہیں لیکن ان کی زمینیںاور جائیدادیں لاکھ لاکھ ایکٹر کی شکل میں انگلستان کے نو ابوں کو دے دی گئی ہیں.ساؤتھ افریقہ کے سفید باشندے حبشیوں کی جائیدادوں پر قبضہ کر کے ان کے ملک میں دند نار ہے ہیں اور وہاں کی کانوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں مگر نام یہ ہے کہ ہم دنیا کو سویلائزڈ کر رہے ہیں.ہم دنیا کو مہذہب بنانے کے لئے اپنے گھروں سے قربانی کر کے آگئے ہیں.اب تو خیر ہندوستان کی حالت بدل رہی ہے.آزادی اور حُریت کا سانس لوگ لینے لگے ہیں اور ملک اپنی آزادی کی حفاظت کے لئے قربانی کرنے کے لئے بھی تیار ہو جاتا ہے.مگر پہلے یہ حالت تھی کہ ایک گورا ہندوستانی کو ٹھوکروں سے مار دیتا تھا اور عدالت کہتی تھی

Page 29

کہ اس کی تِلّی پھٹ گئی ہے اور یہ کوئی نہ پوچھتا کہ اس غریب ہندوستانی کی تلّی پھاڑنے کا حق اسے کس نے دیا تھا اور وجہ کیا ہے کہ ہندوستانی جب بھی مرتا ہے تلّی پھٹنے سے مرتا ہے.اس بات پر بھی کوئی غور نہ کرتا کہ آخر یہ کون سا اتفاق ہے کہ گورے صرف اسی ہندوستانی کومارتے ہیں جس کی تلّی بڑی ہو.مگر الحمد للہ کہ اب ہندوستان آزادی کی طرف قدم بڑھا رہا ہے اور یہ معاملات گذشتہ قصہ بن گئے ہیں.تجارتی ترقی کے لئے زبردست اقوام دوسری اقوام کی تجارت کو دباتی چلی جاتی ہیں.کہیں ایکسچینج کے دھوکے سے، کہیں اس بنا پر کہ تمہارا فائدہ ہی اسی میں ہے کہ صنعت و حرفت نہ کرو اور زراعت کرو، کبھی اپنے ملکی جہاز بنانے کی اجازت نہ دے کر، کبھی نا جائز مدد اپنے ہم قوموں کو دے کر، کبھی تجارتی جتھے بنا کر، غرض ہر رنگ میں انصاف کو کچلا جا رہاہے.علوم میں تغیر (۵)علوم تو اب ایسے بدلے ہیں کہ پرانے علوم کا کچھ باقی ہی نہیں رہا.فلسفہ کی شکل سو فیصدی بدل چکی ہے.سائنس۹۰ فیصد ی تبدیلی ہو چکی ہے.پہلے تاریخ کی بنیاد روایات پر ہوا کرتی تھی اب روایات کوکوئی پوچھتا ہی نہیں.اب تاریخ کی بنیاد یا اخبارات ہیں یا ڈائریاں یا خطوط ہیں اور پرانی تاریخ کے لئے آثار قدیمہ اوراتھنالوجی اور جیالوجی اور علم طبقات الارض کی تلاش کی جاتی ہے.علم ہیئت قریباً بالکل بدل چکا ہے.سورج اب سیدھا چلنے لگا ہے.زمین گھومنے لگ گئی ہے.نظامِ شمسی کی جگہ نظام ہائے شمسی نے لے لی اور نظام ہائے شمسی کی جگہ نظام ہائے نظام ہائے شمسی نے لے لی ہے.دنیا کا پھیلائو پہلے کروڑوں میل بتایا جاتا تھا اب دنیا چھتیس۳۶ ہزار روشنی کے سالوں کے پھیلائو تک جا پہنچی ہے.چھتیس ہزار روشنی کے سالوں کے معنے یہ ہیں کہ ۳۶ ہزار×۶۰×۶۰×۲۴×۳۶۰×ایک لاکھ چھیاسی ہزار اگر انسان صبح سے شام تک بھی ان اعداد کو گننے لگے اور ضرب درضرب شمار کرتا چلا جائے تو شام تک بھی ان اعداد کو ختم نہیں کر سکتا.طب نے بھی حیرت انگیز تبدیلی پیدا کر لی ہے.جن باتوں کا پہلے وہم و گمان بھی نہ تھا اب روز مرّہ کا شغل بن گئی ہیں.اس میں کوئی شبہ نہیں کہ پہلے زمانہ میں بھی اپریشن ہوتے تھے مگر شاذو نادر کے طور پر کبھی بقراط کا نام اپریشن کے سلسلہ میں آجاتا اور کبھی کسی اور سرجن کا.مگر اب ہر ملک اور ہر شہر میں وہ سرجن پائے جاتے ہیں جو پیٹ کو پھاڑتے اور پھر اسے سی دیتے ہیں گردوں کا اپریشن کرتے ہیں ناک، کان، آنکھ، حلق اور دوسرے اعضاء کے نقائص کا اپریشن کے ذریعہ علاج کرتے ہیں بلکہ اس جنگ میں تو اس حد تک حیرت انگیز ترقی کر لی گئی ہے کہ اس جنگ کے دوران میں دل کے اپریشن بھی کئے گئے ہیں دل کو کھرچا گیا ہے اور پھر اسے کھرچ کر اس کے اصل مقام پر رکھ دیا گیا ہے.

Page 30

ایسے آلات نکل آئے ہیں کہ جن کہ وجہ سے وہ مریض جن کے دل حرکت نہیں کر سکتے یا سخت کمزوری سے کرتے ہیں ان کی زندگی کے بھی سامان پیدا ہو گئے ہیں چنانچہ ان کو ان آلات میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی جو دوسری صورت میں گھنٹہ دو گھنٹے سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا اس طرح بعض دفعہ مہینوں اور سالوں ان آلات میں پڑا رہتا ہے اس کا دل حرکت کرتا رہتا ہے اور قانونِ قدرت کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اس دوران میں بیماری کو دور کرکے اسے اچھا کر دے.غرض پرانی کتب مذہب کے سوا اب داستان امیر حمزہ بن کر رہ گئی ہیں اور دنیا روز بروز کہیں سے کہیں چلی جا رہی ہے.(۶) اقتصادیات کی حالت بھی بالکل بدل گئی ہے.پہلے دنیا کی تمام تجارت بارٹر سسٹم پر چلتی تھی.لوگ ایک جگہ سے مال لیتے اور دوسری جگہ پہنچا دیتے وہاں سے اس کے بدلہ میں کوئی ایسی چیز لے لیتے جس کی انہیں ضرورت ہوتی تھی.پھر وہاں کا مال اٹھا کر تیسرے ملک میں لے جاتے اور اس ملک کی کوئی ایسی چیز اس مال کے تبادلہ میں لے لیتے جس کی انہیں احتیاج ہوا کرتی تھی اس طرح جنس کے بدلہ میںجنس دی جاتی اور اپنی اور دوسروں کی ضرورتیں پوری کی جاتیں.اس ذریعہ سے ملک غریب نہیں ہوتے تھے کیونکہ جتنا مال کسی ملک سے لیا جاتا تھا اتنا مال ہی اس کو دوسری شکل میں دے دیا جاتا تھا.مگر اب بارٹر سسٹم بالکل ختم ہو گیا ہے بنکنگ کا زور ہے اور بنک کی ہنڈی سے ہی ساری تجارت چلتی ہے اس کی وجہ سے غریب اور کمزور ممالک بالکل لوٹے جارہے ہیں.پھر افراد کی تجارت اب قریباً ختم ہے اب زیادہ تر کمپنیاں بنتی اور تجارتی کاروبار میں حصہ لیتی ہیں.چنانچہ غور کر کے دیکھ لو بڑی بڑی تجارتیں سب کمپنیوں کے ہاتھ میں ہیں جن کو پہلے کوئی جانتا بھی نہیں تھا.کمپنیوں سے اوپر ٹرسٹ بن گئے ہیں جو آپس میں معاہدہ کر کے ملک کی تجارت کو اپنے قبضہ میں لے لیتے ہیں.مثلاً دس پندرہ بڑی بڑی کمپنیاں آپس میں مل جاتی ہیں اور وہ معاہدہ کر لیتی ہیں کہ ہم جو کچھ فروخت کریں گی ایک مقررہ قیمت پر کریں گی ایک دوسرے کا تجارتی رنگ میں مقابلہ نہیں کریں گی.اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سب لوگ مجبور ہوتے ہیں کہ اسی قیمت پر چیز خریدیں خواہ وہ کس قدر ہی مہنگی کیوں نہ ہو کیونکہ وہ جس کے پاس بھی جاتے ہیں انہیں ایک ہی قیمت بتائی جاتی ہے.یہ تو ملک کے بڑے بڑے تاجروں کا آپس میں سمجھوتہ ہوتا ہے جو ٹرسٹ سسٹم کہلاتا ہے اس سے مزید ترقی کر کے اب کارٹلز بن گئے ہیں یعنی مختلف ممالک کے بڑے بڑے تاجر یا مختلف ممالک کی بڑی بڑی کمپنیاں آپس میں کسی تجارت کے متعلق سمجھوتہ کرلیتی ہیں اور وہ فیصلہ کرتی ہیں کہ فلاں فلاں چیز اس نرخ کے علاوہ اور کسی نرخ پر فروخت نہیں کی جائے گی.اس کے نتیجہ میں وہ تمام ممالک کی تجارت کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیںاورجو قیمت چاہتے ہیں لوگوں سے وصول

Page 31

کرتے ہیں.یہی کارٹلز ہیں جو جنگوں کاباعث ہیں کیونکہ بعض ممالک کی ساری کی ساری اجناس کارٹل سسٹم کے ماتحت تاجر خرید لیتے ہیں جس کی وجہ سے دوسرے ممالک کی تجارت تباہ ہو جاتی ہے اور وہ لڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں.سورۂ زلزال میں بیان شدہ پیشگوئی کے واقعہ ہونے کا زمانہ یہ وہ زلزلہ ہے جو اس وقت دنیا پر آرہا ہے اور جس کا ہزارواں حصہ زلزلہ بھی اس سے پہلے کسی ایک وقت میںدنیا پر نہیں آیا.اب یہ زلزلہ جو ایک طرف مادی زمین پر آ رہا ہے اور دوسری طرف اہل زمین پر آ رہا ہے قیامت کے مشابہ نہیں تو اور کس کے مشابہ ہے؟ اللہ تعالیٰ اِسی زلزلہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اس دن جب دنیا کفر میں ڈوب جائے گی اور دین بے کس ہو جائے گا خدا تعالیٰ پھر اس بیّنہ کے ذریعہ سے جو رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰہِ ہے ( یعنی اس کے مثیل کے ذریعہ سے) دنیا کو کفر سے نجات دے گا.اِذَا ظرف جملۂ محذوف ہے اور اس کا عامل ہے وَیَکُوْنُ کَذَا ثَانِیًا اِذَازُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَھَا.یعنی ایک دفعہ تو اہل کتاب اور مشرکین کو ہم اپنے رسول کے ذریعہ جو صحفِ مطہّرہ لے کر آیا ہے کفر سے نجات دے چکے ہیں اور ہم کہہ چکے ہیں کہ لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَ الْمُشْرِكِيْنَ مُنْفَكِّيْنَ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ.رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ مگر مقدر یوں ہے کہ ہمارا یہ رسول ایک دفعہ پھر اس زمانہ میں لوگوں کو کفر سے نجات دے گا جب دنیا میں گمراہی اور تباہی اور خرابی پیدا ہوجائے گی اور زمین اور اہلِ زمین دونوں پر زلزلۂ عظیمہ آجائے گا.پہلے مفسرین نے اِذَا کا عامل تُحَدِّثُ کو بتایا ہے اور يَوْمَىِٕذٍ کو اِذَا کا بدل بتایا ہے اور مطلب یہ لیا ہے کہ زمین اپنی خبریں اس وقت بتائے گی جب زمین پر زلزلہ آئے گا.مگر میرے نزدیک تُحَدِّثُ عامل ہے يَوْمَىِٕذٍ کا اور یہ جملہ مستانفہ ہے یعنی تُحَدِّثُ سے ایک نیا مضمون شروع کیا گیا ہے کہ اس دن یہ بھی ہوگا کہ زمین اپنی اخبار بتائے گی.اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا پہلے مضمون کے تسلسل میں ہی بیان کیا گیا ہے یعنی ایسا ہی واقعہ ایک دفعہ پھر ہونے والا ہے.وَ اَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَاۙ۰۰۳ اور زمین اپنے بوجھ نکال (کر پھینک) دے گی.حلّ لُغات.اَثْقَالٌ.اَثْقَالٌ ثِقْلٌ کی جمع ہے اور ثِقْلٌ کے معنے بوجھ کے بھی ہوتے ہیں اور قیمتی شے کے بھی.ثِقْلٌ کے ایک معنے مَتَاعُ الْمُسَافِرِ وَ حَشْمُہٗ کے ہیں یعنی مسافر کا سامان اور اس کے خادم وغیرہ.جب سفر پر جاتے ہوئے کسی کے ساتھ سامان یا خادم وغیرہ ہوں تو عربی زبان میں ان کو اَثْقَال کہا جاتا ہے.اسی طرح

Page 32

لکھا ہے کُلُّ شَیْءٍ نَفِیْسٌ مَصُوْنٌ ہر اعلیٰ درجہ کی چیز جس کی حفاظت کی جائے اس کو عربی زبان میں ثِقْل کہتے ہیں مِنْہُ اِنِّیْ تَارِکٌ فِیکُمُ الثَّقَلَیْنِ الْقُرْاٰنُ وَ عِتْرَتِیْ.اسی کے مطابق حدیث میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں اپنے ثقلین چھوڑ رہا ہوں.اور وہ ثقلین کیا ہیں اَلْقُرْاٰنُ وَ عِتْرَتِیْ ایک ان میں سے قرآن ہے اور ایک میری عترت.پھر لکھا ہے اَصْلُ الثِّقْلِ مَا یَکُوْنُ مَعَ الْاِنْسَانِ مِـمَّا یُثْقِلُہٗ اصل میں جو چیز انسان پر بوجھ ڈالنے والی ہو اسے ثقل کہتے ہیں اور اَلْاَثْقَالُ کے معنے ہیں کُنُوْزُ الْاَرْضِ زمین کے خزانے.اَلْاَحْـمَالُ الثَّقِیْلَۃُ.بھاری بوجھ.مَوْتَاھَا.مدفون اشیاء.مُردے (اقرب) غرض ثِقْل کے معنے ہوئے.(۱)بوجھ (۲) وہ قیمتی شے جس کی حفاظت کی جائے (۳) زمین کا خزانہ.تفسیر.جیسا کہ حل لغات میں بتایا جا چکا ہے ثِقْل کے معنے بوجھ کے بھی ہیں اور قیمتی شے کے بھی جس کی حفاظت کی جائے.ان معنوں کے رُو سے اس آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ زمین کے اثقال پھینکنے کے چھ معنے اوّل.زمین اپنے بوجھ اتار کر پھینک دے گی یعنی بادشاہتوں اور حکومت امراء کو جو غرباء پر ناقابلِ برداشت بوجھ ڈال رہے تھے نکال باہر کرے گی.سب سے بڑا بوجھ دنیا میں ناواجب اور ظالمانہ حکومت کا ہی ہوتا ہے اس سے بڑا بوجھ دنیا میں اور کوئی نہیں.ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانہ میں خدا تعالیٰ نے ایسے سامان پیدا کئے ہیں کہ یہ بوجھ اس طرح اتار کر پھینکا گیا ہے کہ اس کا ہزارواں حصہ بھی پہلی تاریخ میں نظر نہیں آتا.دنیا کے تمام ممالک بادشاہتوں کو توڑ رہے ہیں یا ان کو ناکارہ بنا رہے ہیں اور یہ ایک ایسی بات ہے جس کی پہلے زمانہ میں کوئی مثال ہی نہیں ملتی.پہلے زمانہ میں کوئی ایک ملک بھی ایسا نظر نہیں آتا تھا جہاں بادشاہت نہ ہو سوائے چھوٹے چھوٹے قبائل کے کہ ان کے مالک بادشاہ نہیں کہلاتے تھے بلکہ رئیس کہلاتے تھے.مگر اب دنیا کے اکثر حصوں سے بادشاہتوں کو کلیۃً اڑا دیا گیا ہے.چنانچہ اگر ہم سر سری طور پر دنیا کو ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک دیکھ جائیں تو یہ حقیقت ہم پر پورے طور پر واضح ہوجاتی ہے مثلاً امریکہ کو لے لو.نارتھ امریکہ میں کینیڈا پر فرانس کا بادشاہ حکومت کر رہا تھا اور سؤتھ امریکہ میں کچھ علاقوں پر پُرتگال کا بادشاہ حکومت کر رہا تھا اور کچھ علاقوں پر سپین کا بادشاہ حکومت کرتا تھا مگر اب ان تمام مقامات سے بادشاہتیں اُڑ گئی ہیں.اس کے بعد یورپ میں آئیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ انگلستان کا بادشاہ تھا اب بھی ہے.ناروے کا بادشاہ تھا اب بھی ہے.سویڈن کا بادشاہ تھا اب بھی ہے.ڈنمارک کا بادشاہ تھا اب بھی ہے.ہالینڈ کا بادشاہ تھا اب بھی ہے بلجیئم کا بادشاہ تھا اب بھی ہے.لیکن فرانس کا بادشاہ تھا اب نہیں.سپین کا بادشاہ تھا اب نہیں.پُرتگیزوںکا بادشاہ تھا اب نہیں.جرمنی کا بادشاہ تھا اب نہیں.اٹلی کا

Page 33

بادشاہ تھا اور اب بھی ہے (اس درس کے چھپنے سے پہلے وہ بھی نہیں رہا )ہنگری کا بادشاہ تھا اب نہیں.روس کا بادشاہ تھا اب نہیں.یونان کا بادشاہ تھا اب بھی ہے.یوگوسلاویہ کا بادشاہ تھا اب نہیں.رومانیہ کا بادشاہ تھا اب نہیں.بلغاریہ کا بادشاہ تھااب نہیں.زیکو سلویکیا پہلے جرمنوں کے ماتحت تھا اب اتحادیوں کے قبضہ میں آیا ہے مگر وہاں بادشاہت نہیں.اس کے بعد ہم ایشیا کی طرف آتے ہیں تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ ٹرکی کا بادشاہ تھا اب نہیں.ایران کا بادشاہ تھا اب بھی ہے.عراق میں بھی بادشاہت ہے شام اور فلسطین اور لبنان یہ علاقے بادشاہتوں کے ماتحت تھے مگر اب ان کے قبضہ سے نکل گئے ہیں.افغانستان میں نام کی بادشاہت باقی ہے.یہی حال ہندوستان کا ہے کہ اس کی بادشاہت بھی برائے نام ہے.چین کا بادشاہ ہوا کرتا تھا اب اڑ گیا ہے.کوریا کا بادشاہ تھا مگر اب اڑ گیا ہے.جاپان کا بادشاہ ہے مگر اب اتحادی اس کو اڑانے کی فکر میں ہیں.گویا دنیا میں تین چوتھائی بادشاہتیں اڑ چکی ہیں اور جو باقی ہیں وہ برائے نام ہیں جیسے انگلستان کا بادشاہ تو ہے مگر نام کا، اس کے اختیارات کچھ نہیں.پس فرماتا ہے زمین اس دن اپنے بوجھ اتار کر پھینک دے گی.یعنی بادشاہتوں اور حکومت امراء کو نکال باہر کرے گی اور اس طرح اس نا قابل برداشت بار کا خاتمہ ہو جائے گا جو غرباء پر پڑ رہا تھا.(۲) دوسرے معنے اس آیت کے یہ ہیں کہ مولویوں،پادریوں اور پنڈتوں کے دبائو سے لوگ آزاد ہو جائیں گے.مولویوں کا دبائو بے شک حکومتی دبائو کی طرح زیادہ سخت نہیں تھا مگر اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مولویوں کے فتووں کی لوگوں کے دلوں میں عزت ہوتی تھی اور وہ بسا اوقات ان کے لئے بڑی بڑی قربانیاںکرنے کے لئے تیار ہوجاتے تھے مگر اب مولویوں کا دبائو بالکل اٹھ چکا ہے.یہی حال پنڈتوں کا ہے پنڈت جس جس رنگ میں کفارے دلواتے اور لوگوں کو گنگا اشنان کراتے تھے وہ اب جا تارہا ہے.اسی طرح پادریوں کا دبائو اب خاک میں مل چکا ہے.درحقیقت حقیقی دبائو پادریوں کا ہی تھا مولویوں اور پنڈتوں کو اس قسم کا اقتدار حاصل نہیں ہوا جس قسم کا اقتدار پادریوں کو حاصل ہو چکا ہے.اُن کو ہر جگہ حکومت حاصل تھی،وہ لوگوں کو سزا دینے کا اختیار رکھتے تھے یہاں تک کہ لوگوں کو قید یااُن کو قتل کر دینے کا اختیار بھی ان کو حاصل تھا اورانہوں نے عوام پر وہ حکومت کی ہے کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں مگر آج یہ سب چیزیں اڑائی جا رہی ہیں.(۳) تیسرے معنے اَثْقَالَ کے ظاہری زمین کے لحاظ سے یہ بنیں گے کہ زمین میں سے قسم قسم کی کانیں نکل آئیں گی.چنانچہ دیکھ لو آج کروڑوں کروڑ ٹن مٹی کا تیل جس کا پہلے زمانہ میں خیال بھی نہیں کیا جا سکتا تھا زمین میں سے نکل رہا ہے اور ہر شہر، ہر قصبہ اور ہر گائوں میں اس سے کام لیا جا رہا ہے.تمام دنیا میں چکر لگا کر دیکھ لو ہر جگہ لیمپ

Page 34

مٹی کے تیل سے ہی جگمگاتے نظر آئیں گے سوائے ان مقامات کے جہاں بجلی کی روشنی مہیا کی جاتی ہے.پہلے زمانہ میں عام طور پر سرسوں کا تیل دئے میں ڈال کر روشنی حاصل کی جاتی تھی مگر اب کہیں بھی سرسوں کا تیل استعمال نہیں ہوتا سب جگہ مٹی کا تیل استعمال کیا جاتا ہے.اسی طرح کار خانے وغیرہ مٹی کے تیل سے چلتے ہیں.پٹرول جس سے موٹریں چلتی ہیں وہ بھی زمین میں سے ہی نکلتا ہے.پھر پتھر کا کوئلہ جس سے انجن،ریلیں اور مشینیں وغیرہ چلتی ہیں یہ بھی زمین میں دبا پڑا تھا اسی زمانہ میں اﷲ تعالیٰ نے اسے نکالا اور بڑی بڑی فیکٹریوں اور کار خانوںمیں کام آنے لگا.اسی طرح اور کئی قسم کی دھاتیں مثلاً یورینیم،پلاٹینم اور ریڈیم وغیرہ زمین میں چھپی پڑی تھیں اور لوگوں کو ان کا کچھ علم نہیں تھا.آج بہت سے کام ان کے ذریعہ سے چل رہے ہیں.اور ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ زمین نے آج اپنے بوجھ باہر نکال کر پھینک دیئے ہیں.(۴)آثار قدیمہ جو زمین میں چھپے پڑے تھے وہ بھی اثقال تھے اور امانت کا رنگ رکھتے تھے جسے زمین نے اپنے پیٹ میں دبایا ہوا تھا مگر آج یہ اثقال بھی باہرنکل رہے ہیں.بڑے بڑے شہر جو آج سے کئی کئی ہزار سال پہلے کے ہیں زمین میں سے نکل رہے ہیں کوئی شہر زمین میں نو۹۰ے فٹ نیچے مدفون تھا کوئی اَ۸۰سی فٹ نیچے تھا اور لوگوں کو کچھ علم نہ تھا کہ وہ زمین جس پر وہ چل پھر رہے ہیں اس کے نیچے کتنے بڑے بڑے شہر چھپے ہوئے ہیں.آج محکمۂ آثارِ قدیمہ زمین کو کھود کر ان تمام شہروں کو باہر نکال رہا ہے اور کئی قسم کی پرانی تہذیبوں کا لوگوں کو علم حاصل ہو رہاہے.ان شہروں کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آج سے مثلاً دس ہزار سال پہلے برتن کیسے تھے.کس قسم کے کپڑے لوگ پہنا کرتے تھے.ان کے مکانوں کی کیا شکلیں ہوا کرتی تھیں.سڑکوں کا کیسا انتظام تھا.ان کی سواریاں کس کس قسم کی ہوتی تھیں.ان کی گاڑیاں کیسی تھیں.ان کے چھپر کھٹ کیسے تھے.ان کے سامان کیسے تھے.یہ ساری چیزیں زمین میں سے نکال کر آج دنیا کے سامنے لائی جا رہی ہیں بلکہ اور تو اور مردے بھی باہر نکالے جا رہے ہیں اور عجائب گھروں میں لوگ ان کا تماشہ دیکھتے ہیں.غرض زمین کے نیچے جو چیزیں دبی ہوئی تھیں زمین نے ان کا بوجھ محسوس کیا اور اس نے ان تمام چیزوں کو باہر نکال کر کہہ دیا کہ لو میاں.عطائے تو بہ لقائے تو (۵) اگر ارض سے اہل ارض مراد لئے جائیں تو اَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَھَا کے یہ معنے ہوں گے کہ عیاشی،آزادی اور لامذہبی وغیرہ کے وہ خیالات جن کو پہلے زمانہ میں لوگ اپنے سینوں میں دبا کر رکھتے تھے اور ڈرتے تھے کہ اگر ہم نے ان خیالات کو ظاہر کیا تو گُدی سے ہماری زبان کھینچ لی جائے گی علی الاعلان ظاہر کریں گے.ان کے

Page 35

متعلق کتابیں لکھیں گے اور لوگوں سے بحثیں کریں گے کہ صحیح خیالات یہی ہیں تمہیں بھی اپنے سابق خیالات میں تبدیلی پیدا کرنی چاہیے.تھوڑے ہی دن ہوئے سوویٹ روس کے متعلق میں نے ایک عجیب بات پڑھی.جس طرح عیسائی تثلیث کا عقیدہ رکھنے کے باوجودیہ دعویٰ کرتے ہیں کہ توحید کامل عیسائیت نے ہی پیش کی ہے اسی طرح سوویٹ روس نے بھی طریق تو کچھ اور اختیار کیا ہوا ہے لیکن اپنے کام کا نام کچھ اور رکھا ہوا ہے.اس کے ایک اخبار نے لکھا کہ لوگ ہمارے متعلق اعتراض کرتے ہیں کہ روس میں شادی کا دستور کم ہے گو حکومت کسی کو شادی کرنے سے روکتی نہیں اور اس لحاظ سے یہ اعتراض بالکل غلط ہے کہ اس کی ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے.لیکن اگر غور کیا جائے تو جتنی بدکاری شادی سے پھیلتی ہے اتنی مسٹرس رکھنے سے نہیں پھیلتی.اس نظریہ کو دیکھ کر حیریت آتی ہے اور سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر مسٹرس رکھنا بد کاری نہیں تو وہ بدکاری کا مفہوم کیا سمجھتے ہیں.یہی حال دوسرے ممالک کا ہے کہ علی الاعلان عیاشی، آزادی اور لا مذہبی وغیرہ کے خیالات لوگوں میں پھیلائے جاتے ہیں اور وہ باتیں جو پہلے سینوں میں چھپا کر رکھی جاتی تھیں اب الم نشرح ہونے لگ گئی ہیں.(۶) چھٹے معنے یہ ہیں کہ اس زمانہ میں سائنس کی ایجادات کثرت سے ہوں گی اور زمین اپنے چھپے ہوئے راز نکال کر رکھ دے گی.ہم دیکھتے ہیں کہ یہ علامت بھی اس زمانہ میں نمایاں طور پر پوری ہوئی ہے چنانچہ ہر سال حیرت انگیز طور پر کئی قسم کی ایجادات ہوجاتی ہیں اور یہ سلسلہ برابر بڑھتا چلا جارہا ہے درحقیقت سائنس نام ہے زمین کے اثرات کے کیمیاوی نتائج کا.اور یہ کیمیاوی نتائج وہ اَثْقَال ہیں جو زمین میں مخفی تھے.اﷲ تعالیٰ نے اس زمانہ میں سائنس کی بکثرت ایجادات کے ذریعہ ان اَثْقَالکو نکال کر رکھ دیا ہے اور کوئی سال ایسا نہیں گذرتا جس میں قرآن کریم کی اس آیت کی صداقت ظاہر نہ ہوتی ہو کہ اَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا.وَ قَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَاۚ۰۰۴ اور انسان کہہ اٹھے گا کہ اسے کیا ہوگیا ہے.تفسیر.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین اپنے اَثْقَال کو نکال باہر کرے گی یہاں تک کہ ان سب چیزوں کو دیکھ کر انسان حیرت سے کہہ اٹھے گا کہ مَالَھَا.اسے کیا ہوگیا ہے اس دنیا میں کیا کچھ راز پوشیدہ تھے جو ظاہر ہورہے ہیں اور کیا کیا چیزیں مخفی تھیں جن کو زمین اگل رہی ہے.

Page 36

دوسرے معنے یہ ہوسکتے ہیں کہ اَلْاِنْسَانُ سے ہر انسان مراد نہ ہو بلکہ کامل انسان مراد ہو.اس صورت میں آیت کا یہ مفہوم ہوگا کہ کامل انسان دنیا کی عریانی اور لامذہبیّت کی حالت دیکھ کر کہے گا کہ اس دنیا کو کیا ہوگیا ہے کہ یہ خدا تعالیٰ سے اس قدر دور چلی گئی ہے.يَوْمَىِٕذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَاۙ۰۰۵ اس دن وہ اپنی (ساری ہی پوشیدہ) خبریں بیان کردے گی.تفسیر.یہ نیا مضمون بھی ہوسکتا ہے اور اَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا کی تشریح بھی ہوسکتا ہے.نئے مضمون کے لحاظ سے میرے نزدیک اس کے یہ معنے ہیں کہ پیدائش زمین کے بارہ میں اس سے پہلے دنیا کو ایک مجمل اور ناقص علم حاصل ہوگا مگر فرماتا ہے اس زمانہ میں علم سائنس جیالوجی کی شکل میں اس قدر ترقی کرجائے گا کہ زمین کی بناوٹ اور شعاعوں اور لہروں وغیرہ کے ذریعہ سے زمین کی پیدائش کے مسئلہ پر بہت کچھ روشنی پڑنے لگے گی گویا اَخْبَارَهَا سے مراد یہ ہے کہ زمین اپنی حقیقت اور کیفیت پیدائش کے بارہ میں بہت کچھ باتیں بتانے لگ جائے گی.یہ اس لئے فرمایا کہ علم جیالوجی کا بڑا مدار خود مٹی کی ماہیت اور اس کے رنگوں اور اس کی تہوں پر ہے.یہ نہیں کہ کسی اور ذریعہ سے وہ ان معلومات کو حاصل کرتے ہیں بلکہ علم جیالوجی کے ماہرین مٹی کا رنگ دیکھ کر بتادیتے ہیں کہ اس اس قسم کے تغیرات زمین پر گذرے ہیں اس کی تہوں سے اندازہ لگا کر بتادیتے ہیں کہ اس تہہ پر یہ شکل ہے اور اس تہہ پر یہ شکل ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے فلاں تغیر واقعہ ہوا اور پھر فلاں تغیر پیدا ہوا.اسی طرح مٹیوں کے رنگوں اور ان کی بوئوں سے اب کانوں وغیرہ کے پتہ لگانے کا علم نکل آیا ہے.اس علم کے ماہر انجینئر پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلے جاتے ہیں اور پتھروں کو اٹھا اٹھا کر دیکھتے یا زمین کو سونگھتے ہیں اور بتاتے جاتے ہیں کہ یہاں فلاں قسم کی کانیں دفن ہیں.اسی طرح بجلی کی رَو کے ذریعہ سے کانوں کی اقسام اور ان کی گہرائیوں کا پتہ لیا جاتا ہے.یہ پتہ لگایا جاتا ہے کہ زمین میں کس چیز کی کان ہے.لوہے کی ہے یا پیتل کی ہے اور پھر یہ پتہ لگایا جاتا ہے کہ وہ سوگز نیچے ہے یا دو سو گز نیچے ہے یا چار سو گز نیچے ہے.غرض اس ذریعہ سے زمین اپنی خبریں بتارہی ہے.وہ زمین جوپہلے گونگی تھی اب کلام کرنے لگ گئی ہے.عام لوگ گذرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ زمین خاموش ہے وہ کچھ کہہ نہیں رہی.لیکن ایک انجنیئر گذرتا ہے تو وہ سنتا ہے کہ زمین اسے یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ میرے نیچے مٹی کا تیل ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ وہ

Page 37

اسّی۸۰ گز نیچے ہے یا یہ بتارہی ہوتی ہے میرے نیچے سونے کی کان ہے اور یہ بھی بتارہی ہوتی ہے کہ وہ سونے کی کان اتنی دور ہے یا یہ بتارہی ہوتی ہے کہ میرے نیچے پتھر کا کوئلہ ہے اور یہ بھی بتارہی ہوتی ہے کہ وہ پتھر کا کوئلہ اتنی دور ہے.اسی طرح بتارہی ہوتی ہے کہ میرے نیچے یورینیم یا پلاٹینم یا فلاں دھات ہے اور یہ بھی بتارہی ہوتی ہے کہ یہ دھاتیں اتنی گہرائیوں پر ہیں.اَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا کے نیچے جو یہ معنے بتائے گئے تھے کہ لوگ اپنے گندے خیالات بیان کرنے لگ جائیں گے ان کے لحاظ سے اس آیت کہ یہ معنے بھی ہوں گے کہ نہ صرف لوگوں کے دبے ہوئے خیالات اس زمانہ میں ظاہر ہونے لگ جائیں گے بلکہ اہل زمین اپنے ان عیوب کو الم نشرح کرنے میں لذت محسوس کریں گے یا دوسروں کے عیوب شائع کرنے میں انہیں خاص لطف محسوس ہوگا اور وہ انتہائی دلچسپی کے ساتھ اس کام میں حصہ لیں گے.چنانچہ تمام یورپ، امریکہ بلکہ ایشیائی ممالک میں بھی آج کل ایسے اخبارات نکلتے ہیں جن کوسوسائٹی گاسپ کہا جاتا ہے.یہ اخبار اس کثرت سے دنیا میں شائع ہونے لگ گئے ہیں اور اس طرح مزے لے لے کر ان کو پڑھا جاتا ہے کہ حیرت آتی ہے.ان اخبارات کو چلانے والے بھی لاکھوں روپیہ اس بات پر خرچ کردیتے ہیں کہ انہیں کسی بڑے شخص کے راز معلوم ہوجائیں.خواہ وہ مرد ہو یا عورت اور پھر جب وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہوجاتے ہیں تو ان رازوں کو اخبارات کے ذریعہ شائع کیا جاتا ہے اور دنیا میں ان کی خوب تشہیر کی جاتی ہے.اس کے علاوہ لوگ خود اپنے شہوانی جذبات کی نسبت بالتفصیل کتب لکھنے لگ گئے ہیں صرف قانون کی زد سے بچنے کے لئے ان کتابوں پر یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ کتابیں صرف ڈاکٹروں اور فلاسفروں کے لئے لکھی گئی ہیں عام لوگوں کے لئے نہیں.تاکہ یہ سمجھا جائے کہ ان کتابوں کی اشاعت محض علمی اغراض کے ماتحت کی جارہی ہے کوئی نفسانی خواہش ان کتب کی اشاعت کی محرک نہیں ہے.اس قسم کی بعض کتابیں میں نے بھی پڑھی ہیں.مثلاً امریکہ کے بارہ ڈاکٹروں نے آپس میں قسمیں کھاکر عہد کیا کہ علم شہوت چونکہ ایک مخفی علم ہے اور لوگوں کو اس کی تمام تفاصیل کا صحیح طور پر علم نہ ہونے کی وجہ سے کئی قسم کے دھوکے لگ جاتے ہیں اس لئے ہم اس قسم کی تمام باتوں کو بغیر کسی حجاب کے ظاہر کریں گے.چنانچہ انہوں نے بارہ کتابیں لکھی ہیں جن میں اپنے جذبات کو انہوں نے ننگے الفاظ میں بیان کیا ہے اور بتایا ہے کہ جب ہم میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں تو ہمارے یوں جذبات ہوتے ہیں، ہم اس طرح حرکات کرتے ہیں اور اس اس رنگ میں اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں.ان بارہ کتابوں میں سے ایک کتاب میں نے بھی پڑھی ہے.زمین کے اپنے اخبار بیان کرنے سے مراد ایک حدیث بھی ان معنوں کی تصدیق کرتی ہے.میں

Page 38

سمجھتا ہوں کہ وہ حدیث اسی زمانہ کے بارہ میں ہے.احمد، ترمذی اور نسائی نے روایت کی ہے (گو الفاظ روایت احمد کے ہیں) کہ عَنْ اَبِیْ ھُرَیْرَۃَ قَالَ قَرَأَ رَسُوْلُ اللہِ صلی اللہ علیہ وسلم ھٰذِہِ الْاٰیَۃَ يَوْمَىِٕذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا قَالَ اَتَدْرُوْنَ مَا اَخْبَارُھَا قَالُوْا اَللہُ وَ رَسُوْلُہٗ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّ اَخْبَارَھَا اَنْ تَشْھَدَ عَلٰی کُلِّ عَبْدٍ وَّ اَمَۃٍ بِـمَا عَـمِلَ عَلٰی ظَھْرِہَا اَنْ تَقُوْلَ عَـمِلَ کَذَا وَ کَذَا یَوْمَ کَذَا وَ کَذَا فَھٰذِہٖ اَخْبَارُھَا.( مسند احمد، مسند ابی ھریرۃ رضی اللہ عنہ) یعنی حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ يَوْمَىِٕذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا پھر آپ نے فرمایا اَتَدْرُوْنَ مَا اَخْبَارُھَا اے میرے صحابہؓ! کیا تم جانتے ہو کہ اس کی اخبار کیا ہیں؟ قَالُوْا اَللہُ وَ رَسُوْلُہٗ اَعْلَمُ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں.قَالَ فَاِنَّ اَخْبَارَھَا اَنْ تَشْھَدَ عَلٰی کُلِّ عَبْدٍ وَّ اَمَۃٍ بِـمَا عَـمِلَ عَلٰی ظَھْرِہَا.اس کی خبریں یہ ہیں کہ وہ ہرانسان یعنی ہر مرد اور عورت کے متعلق یہ بیان کرے گی کہ اس نے کیا کیا ہے.اَنْ تَقُوْلَ عَـمِلَ کَذَا وَ کَذَا یَوْمَ کَذَا وَ کَذَا.وہ یہ کہے گی کہ اس نے فلاں دن یہ کام کیا ہے اور فلاں دن یہ کام کیا.چونکہ اس آنے والے دن کے بارہ میں محدثین کو علم نہ تھا انہوں نے اسے قیامت پر لگایا ہے حالانکہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ حدیث اسی زمانہ کے متعلق ہے.اسی زمانہ میں اس قسم کے اخبارات شائع ہورہے ہیں جن میں لوگوں کے تمام عیوب بیان کئے جاتے ہیں اور لوگ ان اخبارات کو بڑے شوق سے پڑھتے ہیں.لنڈن کا ایک اخبار تھا جس کی نسبت میں نے سنا ہے کہ ایک لاکھ چھپتا ہے اور صبح صبح چوری چھپے ہر شخص خواہ وہ اعلیٰ حیثیت کا مالک ہو یا ادنیٰ حیثیت کا اسے مزے لے لے کر پڑھتا تھا.اس اخبار میں یہی لکھا ہوتا تھا کہ فلاں کی بیوی نے یہ کیا اور فلاں کی بیٹی نے یہ کیا.حتی کہ بعض جگہ شاہی خاندان کے متعلق بھی اشارے ہوتے تھے کہ آج صبح فلاں کو ایک بند گاڑی میں فلاں مکان کے دروازہ کے پاس دیکھا گیا ہم حیران ہیں کہ وہ وہاں کیوں گئے؟ اور کیوں ان کی گاڑی اس دروازہ پر کھڑی دیکھی گئی؟ میں سمجھتا ہوںحدیث میں اسی طرف اشارہ ہے.مفسرین نے اسے غلطی سے قیامت پر چسپاں کردیا ہے حالانکہ قیامت کے ذکر میں قرآن کریم میں یہ کہیں بیان نہیں کیا گیا کہ اس روز زمین بھی کلام کرے گی.یہ تو آتا ہے کہ ہاتھ بولیں گے یا پائوں بولیں گے اور وہ انسان کے خلاف شہادت دیں گے مگر یہ کہیں ذکر نہیں آتا کہ اس روز زمین بھی بولے گی.لیکن مسیح موعودؑ کے زمانہ کے متعلق بالوضاحت احادیث میں ذکر آتا ہے کہ اس وقت زمین کلام کرے گی.چنانچہ حدیث میں آتا ہے مسیح موعودؑ کے زمانہ میں وہ پتھر جس کے پیچھے کافر چھپا ہوا ہوگا بول اٹھے گا اور کہے گا اے نبی اللہ یہ کافر چھپا ہوا ہے.(بخاری کتاب الجھاد و السیر باب قتال الیھود) غرض زمین کے بولنے کا حدیثوں

Page 39

میں جہاں بھی ذکر آتا ہے مسیح موعودؑ کے زمانہ کے متعلق ہے اور قرآن کریم میں جہاں قیامت کے دن شہادت دینے کا ذکر آتا ہے وہاں ہاتھوں اور پائوں کے بولنے کا تو ذکر آتا ہے مگر زمین کا نہیں.اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت موجودہ زمانہ کے متعلق ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی خبر دی گئی ہے کہ لوگ اپنے گند اخباروں میں ظاہر کریں گے.کتابوں اور ڈائریوں میں ان کو شائع کریں گے اور خوش ہوں گے کہ انہوں نے بہت بڑا کارنامہ سرانجام دیا ہے گویا جن امور کو لوگ پہلے چھپایا کرتے تھے ان کو مزے لے لے کر بیان کریں گے اور شرم اور حیا کا مفہوم اس زمانہ میں بالکل بدل جائے گا.چنانچہ یہ اخبارہر بڑے مرد اور عورت کے پیچھے آدمی لگاتے ہیں اور ان کے مخفی حالات اخباروں میں چھاپتے اور ان کی بِکری سے لاکھوں روپے کماتے ہیں.بعض ادنیٰ اخبار بلیک میلنگ سے روپے کماتے ہیں.اسی طرح عورتیں، شریف کہلانے والی عورتیں بڑے بڑے معزز اور بارسوخ خاندانوں کی عورتیں ڈائریاں لکھتی ہیں جن میں نہایت بے حیائی سے اپنی کرتوتیں بیان کرتی ہیں اور پھر وہ ڈائریاں ہزاروں کی تعداد میں چھپتی اور لوگوں کے مطالعہ میں آتی ہیں.غرض ایک اندھیر ہے جو مچ رہا ہے اور ایک زلزلۂ عظیمہ ہے جو دنیا پر آیا ہوا ہے.گذشتہ تاریخ پر غور کرکے دیکھ لو اس کی نظیر پہلے کسی زمانہ میں نہیں ملے گی.یہی وہ زمانہ ہے جس میں یہ زلزلۂ عظیمہ آیا اور جس میں اللہ تعالیٰ کی یہ پیشگوئی بڑی شان سے پوری ہوئی کہ يَوْمَىِٕذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا.بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَاؕ۰۰۶ اس لئے کہ تیرے رب نے اس (زمین) کے حق میں وحی کر چھوڑی ہے.حلّ لُغات.اوحٰی.اَوْحٰی اِلَیْہِ اِیْـحَاءً کے معنے ہوتے ہیں بَعَثَہٗ.اس کو کسی مقصد کے لئے کھڑا کیا اور اَوْحٰی بِکَذَا کے معنے ہیں اَلْھَمَہٗ بِہٖ کسی کے دل میں کوئی بات ڈالی.اور وَحٰی بھی انہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے چنانچہ وَحٰی اِلیہِ (یَـحِیْ وَحْیًا) کے معنے ہیں اَشَارَ اس نے اشارہ کیا.اَرْسلَ اِلَیْہِ رَسُوْلًا اس کی طرف پیغامبربھیجا.اور وَحَی اللہُ فِیْ قَلْبِہٖ کے معنے بھی اَلْھَمَہٗ کے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں فلاں بات ڈالی اور وَحَی اِلٰی فُلَانٍ اَلْکَلَامَ کے معنے ہیں کَلَّمَہٗ خَفِیًّا اس کے ساتھ دوسروں سے علیحدہ ہوکر مخفی رنگ میں بات کی.وَفِی الْاَسَاسِ وَحَیْتُ اِلَیْہِ وَ اَوْحَیْتُ اِذَا کَلَّمْتَہٗ بِـمَا تُـخْفِیْہِ عَنْ غَیْرِہٖ.زمخشری کی کتاب اساس میں لکھا

Page 40

ہے کہ وَحَیْتُ اِلَیْہِ یا اَوْحَیْتُ اِلَیْہِ اس وقت بولتے ہیں جب تم کسی سے کوئی ایسی بات کرو جو تم دوسروں سے چھپانا چاہتے ہو.وَ فِی الْمِصْبَاحِ وَ بَعْضُ الْعَرَبِ یَقُوْلُ وَ حَیْتُ اِلَیْہِ وَ وَحَیْتُ لَہٗ وَ اَوْحَیْتُ اِلَیْہِ وَ لَہٗ.اور مصباح میں لکھا ہے کہ بعض عرب صرف وَحَیْتُ اِلَیْہِ اوراَوْحَیْتُ اِلَیْہِ ہی استعمال نہیں کرتے بلکہ وَحَیْتُ لَہٗ اور اَوْحَیْتُ لَہٗبھی استعمال کرتے ہیں(اقرب).مجمع البحار میں لکھا ہے وَیَقَعُ الْوَحْیُ عَلَی الْکِتَابَۃِ کہ وحی کا لفظ کتابت کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے یعنی اگر ہم وحی کا لفظ بولیں تو اس کے صرف یہی معنے نہیں ہوں گے کہ کوئی بات کی بلکہ یہ بھی معنے ہوں گے کہ کوئی بات لکھ دی.وَالْاِشَارَۃِ اور اگر اشارہ سے بات کی جائے تو اس کے لئے بھی وحی کا لفظ استعمال ہوتا ہے.والرسالۃ اسی طرح کسی کی معرفت اگر کوئی پیغام بھیجا جائے تو اسے بھی وحی کہہ دیتے ہیں.وَالْاِلْھَامِ الہام کے لئے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے.وَالْکَلَامِ الْـخَفِیِّ اور وحی کا لفظ کلام خفی پر بھی دلالت کرتا ہے.لیکن مجمع البحار والے اس کے ساتھ یہ تصریح کرتے ہیں کہ اس کا صلہ ہمیشہ الٰی آتا ہے.ان کے نزدیک عربی زبان میں اس لفظ کو یوں ہی استعمال کریں گے کہ وَحَیْتُ اِلَیْہِ الْکَلَامَ وَاَوْحَیْتُ.پھر لکھتے ہیں’’ وَاَوْحَيْنَاۤ اِلٰۤى اُمِّ مُوْسٰى‘‘ وَحْیُ اِعْلَامٍ لَا اِلْھَامٍ لِقَوْلِہٖ تَعَالٰی ’’اِنَّا رَآدُّوْهُ اِلَيْكِ‘‘.اور یہ جو قرآن کریم میں آتا ہے کہ اَوْحَيْنَاۤ اِلٰۤى اُمِّ مُوْسٰى یہ وحیٔ اعلام ہے نہ کہ وحیٔ الہام.کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا رَآدُّوْهُ اِلَيْكِ ہم اسے تیری طرف لوٹائیں گے یعنی لفظی وحی تھی دل کا خیال نہ تھا (علماء سابق اصطلاح میں دل کے خیال کو الہام کہتے تھے اور اسی وجہ سے وہ وحی اور الہام میں فرق کرتے تھے حالانکہ یہ فرق ان کا خیالی تھا شریعت سے اس کی سند نہیں ملتی.بہرحال جب پرانے علماء کی کتب میں الہام کا لفظ استعمال ہو تو اس کے معنے اکثر دل میں خیال ڈالے جانے کے ہوتے ہیں).اَوْحَيْتُ اِلَى الْحَوَارِيّٖنَ : اَمَرْتُـھُمْ.یعنی قرآن کریم میں جو آتا ہے کہ میں نے حواریوں کی طرف وحی کی اس کے معنے یہ ہیں کہ میںنے ان کو حکم دیا.پھر لکھتے ہیں یہ جو قرآن کریم میں آتا ہے کہ اَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ (النحل:۶۹) تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی اس کے معنے یہ ہیں اَلْھَمَھَا اس کو الہام کیا ان کی طبیعت میں یہ خواہش پیدا کر دی.فَاَوْحٰی اِلَیْـھِمْ.اَوْمٰی.اور یہ جو قرآن کریم میں حضرت زکریا علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ اَوْحٰی اِلَیْـھِمْ زکریا نے اپنے ساتھیوں کی طرف وحی کی اس کے معنے ہیں اَوْمٰی انہوں نے اشارہ کیا.وَقِیْلَ کَتَبَ بِیَدِہٖ فِی الْاَرْضِ(مجمع البحار).اور بعض نے کہا ہے کہ اس جگہ وحی کا لفظ بمعنی کتابت استعمال ہوا ہے اور آیت کے یہ معنے ہیں کہ انہوں نے لکھ کر اپنے ساتھیوں کو بتایا.ان حوالجات سے معلوم ہوتا ہے کہ وحی کے معنے (۱) کسی کام پر مبعوث کرنا (۲) دل میں بات ڈالنا (۳) اشارے سے بات سمجھانا (۴) کسی پیغامبر کی

Page 41