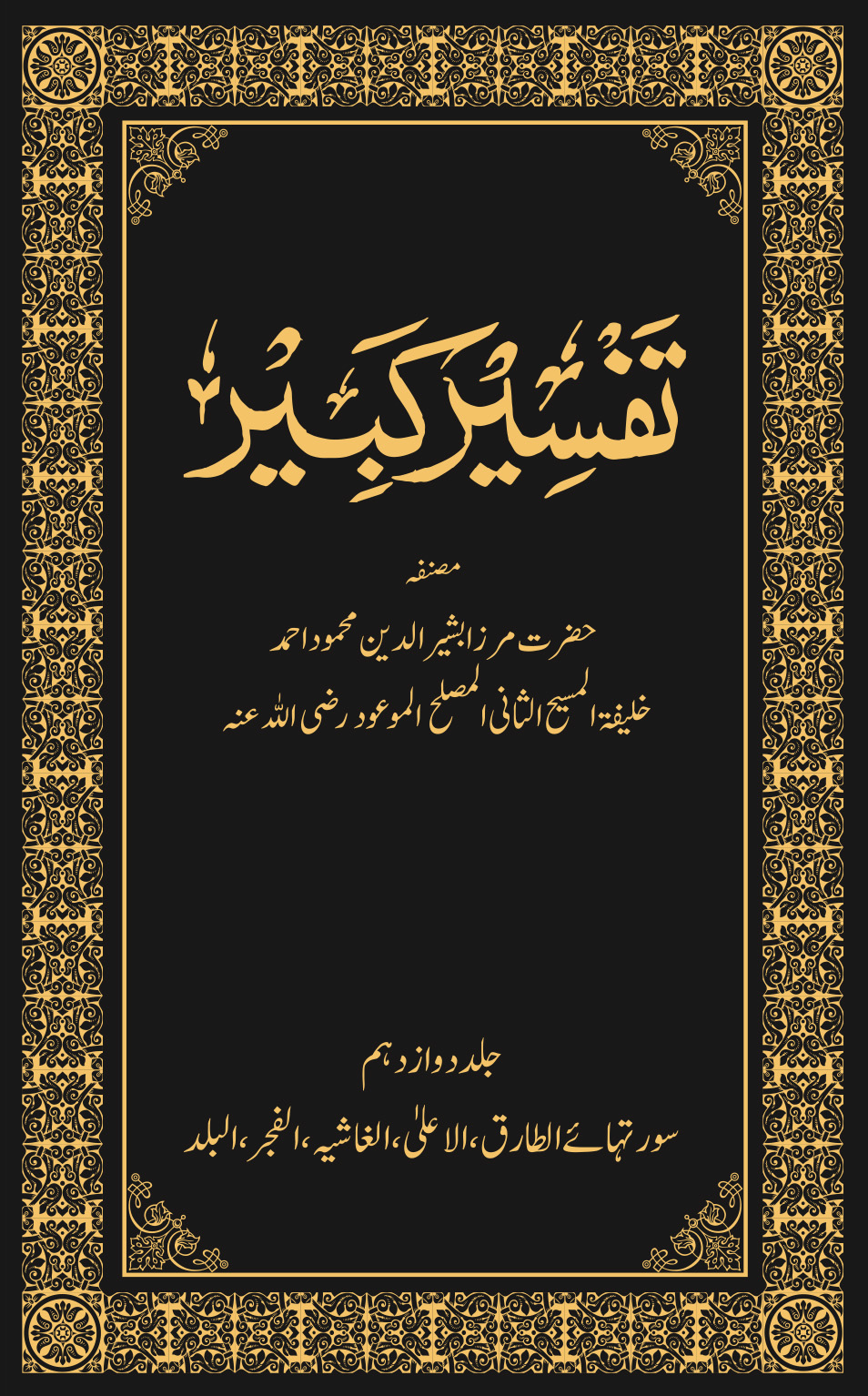

Complete Text of Tafseer-e-Kabeer Volume 12

Content sourced fromAlislam.org

Page 5

سُوْرَۃ ُ الطَّارِقِ مَکِّیَّۃٌ سورۃ طارق.یہ سورۃ مکی ہے وَھِیَ دُوْنَ الْبَسْمَلَۃِ سَبْعَ عَشْـرَۃَ اٰیَۃً اور بسم اللہ کے علاوہ اس کی سترہ آیتیں ہیں.نزول کا وقت.سورۂ طارق مکی ہے یہ سورۃ مکی ہے بعض راوی کہتے ہیں کہ جب ایک نجم ثاقب کے گرنے سے ابو جہل ڈر گیا تو اس وقت اس سورۃ کی پہلی تین آیات نازل ہوئیں.نولڈکے اور میور کا خیال ہے کہ یہ سورۃ نہایت ابتدائی سورتوں میں سے ہے مگر پادری ویری لکھتے ہیں کہ چونکہ اس میںکفّار کے نقصان دہ منصوبوں کا بھی ذکر ہے اس لئے ۱۱ سے ۱۷ تک کی آیات ۴بعد زمانہ نبوت کی ہیں.(A Comprehensive Commentary on The Quran by Wherry vol:4 Page:235) میں بار بار لکھ چکا ہوں کہ ایسے استدلال محض دشمنی کی وجہ سے ہیں ورنہ قرآن کریم پیشگوئیوں سے بھرا ہوا ہے کیوں اسے پیشگوئی نہ سمجھا جائے.دوسرے ایسے باریک فرق سے ہمارا کوئی نقصان بھی نہیں.کیونکہ اگر یہ سمجھا جائے کہ دشمنی کے اظہار کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ہے تو یہ تو ماننا پڑے گا کہ قرآن کریم نے اس ابتدائی زمانہ میں ہی دشمن کی تباہی کی خبر دے دی تھی.پس اس پیشگوئی کے پورا ہونے کا تو ویریؔ صاحب کو بھی انکار نہیں.سورۂ طارق کا تعلق پہلی سورتوں سے یہ سورۃ اس سلسلہ مضمون کی جو بیان ہوتا آ رہا ہے چوتھی سورۃ ہے اِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ اس سلسلہ کی پہلی سورۃ تھی اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ دوسری سورۃ تھی اور وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ تیسری سورۃ تھی اور وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِقِ یعنی یہ سورۃ جو زیر بحث ہے اس سلسلہ کی چوتھی سورۃ ہے سورۃ تطفیف کے متعلق میں نے بتایا تھا کہ اس میں اس مضمون کے ایک پہلو کو بیان کیا گیا ہے جو اِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ میں بیان کیا گیا تھا.چنانچہ میرے اس دعویٰ کی دلیل یہ ہے کہ سورۃ تطفیف کے بعد دو سورتیں سَـمَاء کے لفظ سے شروع ہوتی ہیں مگر سورۃ تطفیف کے شروع میں وَالسَّمَآءِ نہیں کیونکہ وہ پہلی سورۃ کے سلسلہ میں ہی بیان کی گئی ہے.غرض یہ اس سلسلہ کی آخری سورۃ ہے اس کے بعد وَالسَّمَآءِ کا لفظ نہیں سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى سے نئی سورۃ کا مضمون شروع

Page 6

ہوگا.میرے نزدیک سورہ طارق ایک عالمِ برزخ کے طور پر درمیان میں آئی ہے جس میں پہلے مضمون کو بدل کر ایک دوسری طرف پھیرا جائے گا.اس سورۃاور پچھلی تین سورتوں میں سَـمَاء کے لفظ کو دہرایا گیا ہے لیکن ہر جگہ اس کے ساتھ ایک اور چیز کو بیان کیا گیا ہے پہلے اِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ کہا تھا پھر اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ فرمایا.گویا سَـمَاء کا لفظ تو وہی ہے مگر پہلی دفعہ اس کے ساتھ اِنْفِطَار کا ذکر کیا پھر سَـمَاء کے لفظ کے ساتھ اِنْشِقَاق کا ذکر کیا.پھر تیسری سورۃ میں سَـمَاء کے لفظ کے ساتھ ذَاتِ الْبُـرُوْجِ وَالْیَوْمِ الْمَوْعُوْدِ کا ذکر کیا.اور یہاں سَـمَاء کے ساتھ طارق کا لفظ بڑھایا گیا ہے.دوسرافرق یہ ہے کہ پہلی سورۃ میں سماء کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے اور دوسری سورتوں میں سَـمَاء کو بطور شہادت پیش کیا گیا ہے.بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۰۰۱ (میں) اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے (پڑھتا ہوں) وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِقِ۰۰۲ وَ مَاۤ اَدْرٰىكَ مَا الطَّارِقُۙ۰۰۳ (مجھے) قسم ہے آسمان کی اور صبح کے ستارے کی اور کس چیز نے تجھے علم دیا ہے کہ صبح کا ستارہ کیا ہے.حلّ لُغات.اَلطَّارِقُ.طَارِقٌ کے عربی زبان میں تین معنے ہوتے ہیں (۱) اَلْآتِیْ لَیْلًا یعنی رات کو آنے والا شخص (۲) اَلنَّجْمُ الَّذِیْ یُقَالُ لَہٗ کَوْکَبُ الصُّبْحِ وہ ستارہ جسے کوکب صبح کہتے ہیں اور جو صبح کے طلوع ہونے کی خبر دیتا ہے (۳) اَلضَّارِبُ بِالْـحَصٰی عَلٰی سَبِیْلِ التَّکَھُّنِ علم نجوم رکھنے والا شخص جو کنکریاں پھینک کر نتائج اخذ کرے.(اقرب ) تفسیر.طَارِقٌ کے تین معنی لغت میں ہیں جیسا کہ حل لغات میں بتایا گیا ہے سوال یہ ہے کہ کیا یہ تینوں معنی اس جگہ چسپاں ہوتے ہیں یا ان میں سے کوئی ایک؟ اس بارہ میں یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ ہم بعض جگہ قرآن کریم کے ایک لفظ کے پانچ پانچ چھ چھ معنے کر جاتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں یہ شبہ رہتا ہے کہ شائد زبردستی معنے کر دیئے جاتے ہیں.ہمارے طریق کی اس آیت سے اور ایسے ہی بعض اور آیات سے تصدیق نکلتی ہے جب لغت میں ایک لفظ کے ایک سے زائد معنی ہوں تو

Page 7

بہرحال دو حالتیں ہو ں گی یا یہ کہ عبارت میں ایک معنی مراد لئے گئے ہیں اور یا یہ کہ ایک سے زیادہ معنے مراد لئے گئے ہیں.پھر جہاں ایک سے زیادہ معنے لئے گئے ہوں ان میں سے بھی سارے معنے لئے جا سکیں گے اور کبھی یہ ہو گا کہ بعض لئے جا سکیں گے اور بعض نہیں.پھر جہاں صرف ایک معنی مراد لئے گئے ہوں وہاں بھی دو صورتیں ہوں گی کبھی ایک معنے اتنے واضح ہوں گے کہ عبارت سے صاف ثابت ہو گا کہ یہی معنے اس جگہ چسپاں ہو سکتے ہیں.اور کبھی وہ معنے اتنے واضح نہیں ہوں گے اور اس کے لئے کسی اشارہ کی ضرورت ہو گی.قرآن کریم میں جس جگہ کسی لفظ کے ایک معنے لینے ہوں دوسرے نہ لینے ہوں وہاں مَاۤ اَدْرٰىكَ کا لفظ آتا ہے.گویا ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں مگر مَاۤ اَدْرٰىكَ کے الفاظ کے بعد ایک معنی بتا کر اللہ تعالیٰ یہ بتا دیتا ہے کہ ہم اس جگہ اس سے یہ خاص معنے مراد لیتے ہیں یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ جہاں مَاۤ اَدْرٰىكَ کا لفظ نہیں آتا وہاں ہمارا حق ہے کہ ہم اس کے کئی معنے کریں ورنہ وجہ کیا ہے کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ معنوں کو محدود کر دیتا ہے اور دوسری جگہ محدود نہیں کرتا اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ ایک لفظ کے کئی کئی معنے کرنا قرآن کریم کے اصول کے خلاف نہیںہاں جس جگہ وہ خود معنوں کو محدود کر دے وہاں ہمارا حق نہیں کہ ہم ان معنوں کو ترک کر کے کوئی اور معنے کریں.پس وہ لوگ جو ہماری تفسیر پر یہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ ہم کیوں ایک لفظ کے کئی کئی معنے جو لغت سے ثابت ہوتے ہیں کرتے ہیں ان کا یہ اعتراض قلتِ تدبّر اور قرآن کریم پر غور نہ کرنے کا نتیجہ ہے.وَ السَّمَآءِ وَ الطَّارِقِ میں مَاۤ اَدْرٰىكَ کہہ کر لفظ طارق کے معنی کی تعیین یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَ مَاۤ اَدْرٰىكَ مَا الطَّارِقُ.النَّجْمُ الثَّاقِبُ.اگر مَاۤ اَدْرٰىكَ کا لفظ یہاں نہ ہوتا تو کوئی کہہ دیتا کہ طارق سے مراد یہاں رات کو آنے والا ہے، کوئی کہہ دیتا کہ یہاں طارق سے کاہن مراد ہے مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے معنے کو محدود کرتے ہوئے فرما دیا وَ مَاۤ اَدْرٰىكَ مَا الطَّارِقُ تمہیں کس نے بتایا کہ طارق کون ہے یعنی تمہارے پاس اس لفظ طارق کا صحیح مفہوم سمجھنے کا کوئی ذریعہ نہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ عرب لوگ طارق کے معنے نہیں جانتے تھے یہ عربی کا لفظ ہے اور اہل عرب جانتے تھے کہ طارق کے کیا کیا معنے ہیں.طارق سے مراد صبح کا ستارہ پس مَاۤ اَدْرٰىكَ مَا الطَّارِقُ کا بجز اس کے اور کوئی مطلب نہیں کہ طارق کے کئی معنوں میں سے تم کو کس طرح پتہ لگ سکتا ہے کہ ہم اس جگہ طارق کے کون سے معنے مراد لے رہے ہیں اس لئے ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ النَّجْمُ الثَّاقِبُ ہماری مراد یہاں طارق کے لفظ سے صبح کا ستارہ ہے.سورۂ طارق کا تعلق سورۂ بروج سے اس سورۃ کا پہلی سورۃ سے یہ تعلق ہے کہ پہلی سورۃ میں اور

Page 8

اس سے پہلی سورۃ میں یہ مضمون بیان کیا گیا تھا کہ آنے والا بدر کی صورت میں آئے گا جیسے فرمایا وَالْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقَ کہ میں تیرھویں کے چاند کو بطور شہادت پیش کرتا ہوں یا فرمایا تھا وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ وَالْیَوْمِ الْمَوْعُوْدِ یعنی بارہ بروج کے بعد ایک تیرھویں موعود کی خبر دی گئی تھی.آخری زمانہ میں آنے والے موعود کے دو نام دو مختلف وجوہات سے پس پہلی دونوں سورتوں میں آنے والے کے متعلق یہ بیان کیا گیا تھا کہ وہ بدر ہو گا.بدر کے لفظ سے ایک شبہ پیدا ہوتا تھا اورو ہ یہ کہ گو بدر یہ بتاتا ہے کہ اس نے سورج کی روشنی کو پورے طور پر دوسروں تک پہنچا دیا ہے لیکن بدر ایک اور طرف بھی اشارہ کرتا ہے اور وہ یہ کہ سورج لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے.پس اگر بدر پر ہی خاتمہ ہے تو دوسرے معنی اس کے یہ ہوں گے کہ نورِ محمدؐی براہِ راست اپنا پَرتَو اب دنیا پر نہیں ڈالے گا اور یہ ایک نقص ہے.نورِ محمدؐی اگر براہِ راست اپنا پَرتَو نہیں ڈالے گا تو اس کے معنے درحقیقت یہ بن جاتے ہیں کہ ہم نورِ محمدؐی کو تو دیکھیں گے مگر بواسطہ ایک دوسرے وجود کے.اسے الگ نہیں دیکھیں گے.حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے اصل نبی ہیں اور جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہو کر آتا ہے وہ آپؐکا تابع ہوتا ہے اور کوئی تابع اپنے متبوع کے رستہ میں روک بن کر کھڑ انہیں ہو سکتا اگر کوئی ایسا شخص آئے تو وہ خاتمِ سلسلہ ہی ہو سکتا ہے جیسے حضرت عیسٰی علیہ السلام آئے انہوں نے نورِ موسوی کو روکا مگر ساتھ ہی اسے ختم کر دیا.لیکن یہاں اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ ہم جو ایک موعود کی خبر دے رہے ہیں وہ پہلے لوگوں کی طرح نہیں ہو گا وہ آخری ہوتے تھے ان معنوں میں کہ سلسلہ ان پر ختم ہو جاتا تھا مگر اسلام میں آنے والا دو نام رکھتا ہے ایک بدر اور ایک طارق.بدر اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ سورج غروب ہو گیا اب اس کی روشنی بدر کے ذریعہ ہی دنیا تک پہنچ سکتی ہے اس کے بغیر نہیں.لیکن طارق اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ سورج چڑھنے والا ہے پس یہ نہیں ہو گا کہ آنے والا نورِ محمدؐی کو روک دے گا بلکہ وہ ایک لحاظ سے بدر ہو گا اور ایک لحاظ سے طارق ہو گا.وہ بدر ہو گا اس لحاظ سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نورِ نبوت اپنے اندر جذب کر کے دنیا تک پہنچائے گا اور وہ طارق ہو گا ان لوگوں کے لحاظ سے جو اس سے تعلق پیدا کریں گے.کیونکہ وہ اس سے تعلق پیدا کرنے کے بعد براہِ راست رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق پیدا کر لیں گے.گویا بدر کے لحاظ سے وہ نورِ نبوت کو لے کر لوگوں تک پہنچائے گا اور طارق کے لحاظ سے لوگوں میں یہ استعداد پیدا کرے گا کہ براہِ راست نورِ محمدؐی کا اکتساب کریں.پس بدر اور طارق دو نام ہیں جو آنے والے موعود کے رکھے گئے ہیں اور عجیب بات یہ ہے کہ حدیثوں میں بھی آنے والے کے دو نام رکھے گئے ہیں ایک مسیح اور ایک مہدی.(سنن ابن ماجہ، ابواب الفتن، باب شدّۃ الزمان)

Page 9

اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے لکھا ہے کہ میرا مدار مہدی کے نام پر ہے گو ہماری جماعت میں مسیح موعود نام زیادہ مشہور ہے درحقیقت بدر قائم مقام ہے عیسیٰ کا اور طارق قائم مقام ہے مہدی کا.عیسوی مقام پر کھڑے ہونے والے جس قدر لوگ آئے ہیں وہ صرف آخری ہی نہیں تھے بلکہ مسبوق شرعی نبی کے خاتِم بھی تھے.ان کے آنے پر وہ سلسلہ ختم ہو گیا اور ایک نیا سلسلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاری کیا گیا.اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آنے والے کا نام مسیح بھی رکھا اور مہدی بھی رکھا.نبی بھی رکھا اور امّتی بھی رکھا.نبی کے لحاظ سے وہ بدر ہے اور امّتی کے لحاظ سے وہ طارق ہے پس قرآن کریم نے آنے والے کے دو نام رکھے ہیں ایک اِتِّسَاقِ قَـمْر یا یَوْمِ مَوْعُوْد اور ایک طَارِق جس میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ پھر نورِ محمدؐی کو دنیا میں روشن کر دے گا گویا وہ اسلام کی ترقی اور انوارِ محمدؐی کے ظہور کی خبر دینے والا ہوگا.اس طرح ان سورتوں میں دونوں پیشگوئیوں کو بیان کر دیا گیا ہے عیسٰی کی پیشگوئی پہلی دو جگہ بیان ہوئی ہے اور مہدویت کی پیشگوئی اس جگہ بیان ہوئی ہے.یہ بات بھی اپنے اندر ایک لطافت رکھتی ہے کہ اس سورۃ کے آخر میں پھر مضمون کو پہلے زمانہ کی طرف پھیر دیا گیا ہے جیسے فرماتا ہے فَمَهِّلِ الْكٰفِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا.گویا آخر میں پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کی طرف مضمون کو پھیر دیا اور جس طرح مضمون کا ابتداء رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کے ذکر سے کیا گیا تھا اسی طرح مضمون کا خاتمہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کے ذکر پر کیا گیا ہے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم شہادت کے طور پر پیش کرتے ہیں آسمان کو.پہلی سورۃ میں بھی آسمان کو بطور شہادت پیش کیا گیا تھا مگر وہاں فرمایا تھا وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ وہاں اس ترتیب کو بیان کیا گیا تھا کہ مختلف حالتوں میں سے اسلام گذرتا جائے گا.اور ہر زمانہ میںاللہ تعالیٰ کی طرف سے تجدید دین کا کام جاری رہے گا یہاں تک کہ یَوْمِ مَوْعُوْد آ جائے گا یعنی ایسا شخص کھڑا ہو گا جس کا نام نبی ہو گا اور لوگوں کے دلوں میںشبہ پیدا ہو گا کہ شائد نورِ محمدؐی ختم ہوگیا ہے.چونکہ یہ شبہ لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو سکتا تھا اس لئے فرماتا ہے اب ہم اس کی دوسری جہت کو پیش کرتے ہیں کہ اس کی ایک جہت ایسی ہی ہے جیسے طارق ہوتا ہے.جس طرح آسمانی نظام میں دونوں باتیں ہوتی ہیں چاند بھی ہوتا ہے اور تاریک راتیں بھی ہوتی ہیں.اسی طرح وہ بدر بھی ہو گا اور طارق بھی.گویا ایک نام ایک جہت سے ختم کرنے کے معنی دیتا ہے اور دوسرا نام دوسرے جہت سے اجراء کے معنے دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ مسیح موعودؑ کی بعثت جہاں نورِ محمدؐی کو بالواسطہ پھیلائے گی.وہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو بھی دنیا میں قائم کردے گی.پس آپؐکا بدر نام ہے اس وقت کا جب تک کہ اسلام کو غلبہ حاصل نہیں ہوتا اور صرف روحانی فیوض

Page 10

ظاہر کئے جاتے ہیں جن میں مسیح موعود کا وجود بطور واسطہ اور آئینہ کے ہے اور طارق نام ہے اس وقت کا جب اسلام کو غلبہ حاصل ہو جائے گا کیونکہ مہدی کے ہاتھ پر ہی اسلام کی فتح اور اس کا غلبہ اور اس کی شریعت کا قیام مقدر ہے.جب تک اسلام کے غلبہ کا زمانہ آئے مسیح موعودؑ کا بدر نام غالب رہے گا.بدر کی جنگ میں بھی مسلمان سخت کمزور تھے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بدری زمانہ فتح کی علامت ہے لیکن ساتھ ہی وہ کمزوری کی بھی علامت ہے مگر نَـجْمُ الثَّاقِب کمزوری کو اپنے پیچھے چھوڑتا ہوا ترقی کو اپنے آگے لے آتا ہے.دونوں جگہ سَـمَاء کا لفظ رکھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ دونوں نظام آسمان کے تابع ہیں یعنی الہام الٰہی سے وابستہ ہوں گے.بدری مقام بھی الہام الٰہی سے وابستہ ہو گا اور مہدویت کا مقام بھی الہام الٰہی سے وابستہ ہوگا.بغیر آسمانی نظام کے نہ بدری مقام حاصل ہو سکتا ہے اور نہ طارق کا مقام حاصل ہو سکتا ہے یہ دونوں عہدے آسمانی نظام چاہتے ہیں.اور پھر اس آسمانی نظام کو دہرانے میں ایک یہ بھی غرض ہے کہ مسیح موعودؑ کی بعثت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کے مختلف مظاہر پیدا کرتا رہے گا کوئی مہدویت کا مظہر ہو گا اور کوئی مسیحیت کا مظہر ہو گا مگر ان پر الہام الٰہی کا ہونا ضروری ہوگا کیونکہ دونوں جگہ سَـمَاء کا لفظ رکھا گیا ہے جو الہام الٰہی کی طرف اشارہ کرتا ہے.النَّجْمُ الثَّاقِبُۙ۰۰۴ وہ ستارہ (وہ ہے) جو بہت چمکتا ہے.حلّ لُغات.الثَّاقِبُ.الثَّاقِبُ: ثَقَبَ سے اسم فاعل ہے اور ثَقَبَ کے معنے چھید کرنے کے ہوتے ہیں.(اقرب) اور اَلنَّجْمُ الثَّاقِبُ کے معنے ہیں.روشن ستارہ جو ظلمت کو چھید دے.نیز کہتے ہیں ثَقَبَ النَّجْمُ اور معنے ہوتے ہیں اَضَاءَ یعنی ستارہ روشن ہوا(منجد).زمخشری اپنی کتاب اساس میں لکھتے ہیں کہ کَوْکَبٌ ثَاقِبٌ وَّ دُرِّیٌّ کے معنے ہیں شَدِیْدُ الْاِضَاءَۃِ وَالتَّلَالُـؤِ کَاَنَّہٗ یَثْقُبُ الظُّلْمَۃَ فَیَنْفُذُ فِیْـھَا وَیَدْرَاُھَا اَیْ یَدْفَعُھَا (اقرب) یعنی کَوْکَبٌ ثَاقِبٌ یا کَوْکَبٌ دُرِّیٌّ کے معنے ہوتے ہیں ایک چمکتا ہوا ستارہ جس میں خوب روشنی اور چمک ہو گویا وہ ظلمت کو چھید دیتا اور اس میں گھس کر ہر قسم کی تاریکی کو دور کر دیتا ہے.اَلنَّجْمُ.اَلنَّجْمُ (۱)اَلْکَوْکَبُ ستارا (۲)اَلنَّبَاتُ عَلٰی غَیْـرِ سَاقٍ وَ ھُوَ خِلَافُ الشَّجَرِ کے بے جڑ والی بوٹی جس کو ہمارے ملک میں بیل کہتے ہیں.(۳) اَلْاَصْلُ کسی چیز کی جڑ.کہتے ہیں.ھُوَ مِنْ نَـجْمِ صِدقٍ وہ

Page 11

سچائی کی جڑ سے ہے اَلنَّجْمُ لَیْسَ لِھٰذَا الْـحَدِیْثِ نَـجْمٌ اَیْ اَصْلٌ نَـجْمٌ کی جمع اَنْـجُمٌ وَ اَنْـجَامٌ وَ نُـجُوْمٌ وَنُـجُمٌ آتی ہے.(اقرب) یعنی اس کی بات سچی ہوتی ہے یا وہ اعلیٰ خاندان سے ہے.تفسیر.جیسا کہ اوپر بتایا جا چکا ہے.بدر کے لفظ سے یہ بتایا گیا تھا کہ بدری لحاظ سے باوجود ظلمتِ زمانہ کے آنے والا موعود نورِ محمدی کو پھیلا دے گا.اور اس کی جماعت اسلام کی خادم ہو گی اور طارق کے لحاظ سے یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ہر قسم کی ظلمتوں کو پھاڑ دے گا.درحقیقت محمدی زمانہ جلال کا زمانہ ہے اور فتوحات مہدویت سے تعلق رکھتی ہیں اس لئے طارق کا لفظ لا کر بتا دیا کہ اس کے آنے کے ساتھ اسلامی فتوحات کا زمانہ آجائے گا اور تمام قسم کی ظلمات کو وہ پھاڑ کر رکھ دے گا.اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌؕ۰۰۵ (اس امر پر قسم کھاتے ہیں کہ اس قسم کی) کوئی جان نہیں جس پر ایک نگران (خدا تعالیٰ کی طرف سے ) مقرر نہ ہو.حلّ لُغات.لَمَّا.لَمَّا کے کئی معنے ہوتے ہیں جن میں سے ایک اِلَّا کے ہیں چنانچہ لغت میں لکھا ہے وَالثَّالِثُ مِنْ اَوْجَھِھَا اَنْ تَکُوْنَ حَرْفُ اسْتِثْنَاءٍ فَتَدْخُلُ عَلَی الْـجُمْلَۃِ الْاِسْـمِیَّۃِ نَـحْوُ اِنْ کُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَیْـھَا حَافِظٌ (اقرب) یعنی لَمَّا کی تیسری قسم یہ ہے (ہر قسم کی بھی آگے کئی کئی اقسام ہیں) کہ یہ حرفِ استثناء ہوتا ہے اور جملہ اسمیہ پر آتا ہے جیسے قرآن کریم کی یہ آیت ہے کہ اِنْ کُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَیْھَا حَافِظٌ.یہاں سیبویہ کا ایک فقرہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اَعْـجَبُ الْکَلِمَاتِ کَلِمَۃُ لَمَّا اِنْ دَخَلَ عَلَی الْمَاضِی یَکُوْنُ ظَرْفًا وَ اِنْ دَخَلَ عَلَی الْمُضَارِعِ یَکُوْنُ حَرْفًا وَ اِنْ دَخَلَ لَا عَلَی الْمَاضِی وَلَا عَلَی الْمُضَارِعِ یَکُوْنُ بِـمَعْنٰی اِلَّا (اقرب) یعنی لَمَّا ایک عجیب کلمہ ہے اگر ماضی پر داخل ہو تو ظرف کے معنے دیتا ہے اور اگر مضارع پر داخل ہو تو حرف ہوتا ہے اور اگر نہ ماضی پر داخل ہو اور نہ مضارع پر تو اس کے معنے اِلَّا کے ہوتے ہیں.بہرحال لَمَّا کے کئی معنے ہوتے ہیں اور جب یہ جملہ اسمیہ پر آتا ہے تو اس کے معنے اِلَّا کے ہوتے ہیں لیکن درحقیقت عربی محاورہ سے پتہ لگتا ہے کہ جب یہ اسم پر آئے اس وقت ہی اس کے معنے اِلَّا کے نہیں ہوتے بلکہ اسم کے بغیر بھی یہ اِلَّا کے معنے دیتا ہے چنانچہ کہتے ہیں اَنْشُدُکَ اللّٰہَ لَمَّا فَعَلْتَ.اَیْ مَااَسْاَلُکَ اِلَّا فِعْلَکَ یعنی سوائے تمہارے کام کے مجھے کسی اور سے غرض نہیں(اقرب).تفسیر.فرماتا ہے اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ہر جان جو دنیا میں آتی ہے اس پر ایک نگران مقرر

Page 12

ہوتا ہے.اس آیت کے لوگوں نے مختلف معنی کئے ہیں جن میں سے ایک یہ ہیں کہ ہر انسان کا خدا حافظ ہے.چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ایک دوسرے مقام پر فرماتا ہےوَ كَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيْبًا (الاحزاب:۵۳) اللہ تعالیٰ ہر چیز پر رقیب ہے.اور نفس شے کے تابع ہے جب ہر چیز پر وہ رقیب ہے تو نفس بھی اسی میں آ گیا اسی طرح فرماتا ہے اِنَّ عَلَیْکُمْ لَحٰفِظِیْنَ.کِرَامًا کَاتِبِیْنَ (الانفطار:۱۱،۱۲) کہ یقیناً تم پر تمہارے خدا کی طرف سے نگران مقرر ہیں فرماتا ہے لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ(الرّعد:۱۲) یعنی اللہ کی طرف سے اس کے آگے بھی اور اس کے پیچھے بھی ایک دوسرے کے پیچھے آنے والی ایک ملائکہ کی جماعت حفاظت کے لئے مقرر ہے جو اس کی اللہ کے حکم سے حفاظت کر رہے ہیں.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک روایت مروی ہے آپؐفرماتے ہیں وُکِّلَ بِالْمُؤْمِنِ مِائَۃٌ وَّسِتُّوْنَ مَلَکًا یَذُبُّوْنَ عَنْہُ کَمَا یُذَبُّ عَنْ قَصْعَۃِ الْعَسَلِ الذُّبَابُ (روح المعانی زیر آیت اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ) یعنی ہر مومن پر ایک سو ساٹھ فرشتے مقرر ہوتے ہیں اور وہ اس سے اسی طرح شیطانی تحریکیں دور کرتے رہتے ہیں جس طرح شہد کے پیالہ سے مکھیاں اڑائی جاتی ہیں.غرض انسان کی حفاظت کا قرآن اور حدیثوں دونوں سے پتہ لگتا ہے اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ انسان کا نگران ہوتا ہے اور ملائکہ بھی اس فرض کو ادا کرتے ہیں.مگر میرے نزدیک اِنْ کُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَیْھَا حَافِظٌ میں کُلُّ سے مراد صرف اس قسم کے لوگ ہیں جو نَـجْمُ الثَّاقِب یا اس کے قائم مقام ہوں اور چونکہ اس قسم کے کئی لوگ ہوئے ہیں.حضرت موسٰی بھی اس میں شامل تھے.حضرت عیسٰیؑ بھی اس میں شامل تھے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شامل تھے.حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی اس میں شامل تھے.غرض ایک جماعت اس سے مراد تھی اس لئے کُلُّ کا لفظ استعمال فرمایا.گویا کُلُّ نَفْسٍ سے مراد کُلُّ نَفْسٍ مِنْ ھٰذَا الْقِسْمِ ہے کہ اس قسم سے تعلق رکھنے والی ہر جان پر ایک نگران مقرر ہے اور وہ نگران خدا تعالیٰ کی ذات ہے جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وَاللّٰہُ یَعْصِمُکَ مِنَ النَّاسِ (المائدۃ:۶۸) کہ اللہ تمہیں لوگوں کے منصوبوں سے بچائے گا.یہی الہام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ہوا (انجام آتھم روحانی خزائن جلد ۱۱ صفحہ ۶۰) اور اسی قسم کا الہام حضرت مسیح ناصریؑ کو بھی ہوا کہ يٰعِيْسٰۤى اِنِّيْ مُتَوَفِّيْكَ وَ رَافِعُكَ اِلَيَّ وَ مُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ جَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اِلٰى يَوْمِ

Page 13

الْقِيٰمَةِ(اٰل عـمران:۵۶) یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے عیسٰی میں تجھے طبعی طور پر وفات دوں گا اور تجھے اپنے حضور عزت بخشوں گا.اور کافروں کے الزامات سے تجھے پاک کروں گا اور جو تیرے پیرو ہیں انہیں ان لوگوں پر جو منکر ہیں قیامت کے دن تک غالب رکھوں گا.سلسلہ کا پہلا اور آخری نبی قتل نہیں ہوتا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بھی تحریر فرمایا ہے کہ سلسلہ کا پہلا اور آخری نبی کبھی قتل نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ اس کی خود حفاظت کیا کرتا ہے چنانچہ حضور فرماتے ہیں:.’’اگرچہ قتل ہونا مومن کے لئے شہادت ہے لیکن عادت اللہ اسی طرح ہے کہ دو قسم کے مرسل من اللہ قتل نہیں ہوا کرتے.(۱) ایک وہ نبی جو سلسلہ کے اوّل پر آتے ہیں جیسا کہ سلسلہ موسویہ میں حضرت موسٰی اور سلسلہ محمدؐیہ میں ہمارے سیّد ومولیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم (۲) دوسرے وہ نبی اور مامور من اللہ جو سلسلہ کے آخر میں آتے ہیں جیسے کہ سلسلہ موسویہ میں حضرت عیسٰی علیہ السلام اور سلسلہ محمدؐیہ میں یہ عاجز‘‘ (تذکرۃ الشہادتین روحانی خزائن جلد ۲۰ صفحہ ۶۹،۷۰) پس اِنْ کُلُّ نَفْسٍ سے مراد اِنْ کُلُّ نَفْسٍ مِنْ ھٰذِہِ الطَّائِفَۃِ ہے اگر ہم نفس سے مراد عام نفس لے لیں تو گو سارے نفسوں کی حفاظت کا قرآن کریم سے بھی پتہ لگتا ہے اور حدیثوں سے بھی پتہ لگتا ہے مگر مجھے ان معنوں کا اَلنَّجْمُ الثَّاقِبُ سے کوئی جوڑ نظر نہیں آتا لیکن جو معنے میں کرتا ہوں ان سے آیات کا جوڑ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اس قسم کے لوگ جو اَلنَّجْمُ الثَّاقِبُ ہوں اللہ تعالیٰ ان کی خود حفاظت کرتا اور انہیں دشمنوں کی شرارتوں اور منصوبوں سے محفوظ رکھتا ہے ثاقب اسی لئے فرمایا کہ وہ دوسروں کو مارے گا.اس کو کوئی نہیں مار سکتا.فرماتا ہے یہ وہ ستارہ ہے جو دوسروں کو چھید ڈالے گا مگر اس قسم کے آدمیوں کو اور کوئی چھید نہیں سکتا.فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَؕ۰۰۶ پس انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے.خُلِقَ مِنْ مَّآءٍ دَافِقٍۙ۰۰۷ وہ ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے.

Page 14

يَّخْرُجُ مِنْۢ بَيْنِ الصُّلْبِ وَ التَّرَآىِٕبِؕ۰۰۸ وہ (پانی یا انسان) پیٹھ اور سینہ کی ہڈیوں سے نکلتا ہے.حلّ لُغات.دَافِقٌ.دَافِقٌ دَفَقَ سے ہے اور دَفَقَ الْمَاءُ کے معنے ہوتے ہیں اِنْصَبَّ بِـمَرَّۃٍ دفعۃً پانی بہہ پڑا (اقرب) اَلدَّافِقُ کے معنے ہیں اَلْمُنْصَبُّ دفعۃً بہنے والا.(اقرب) اَلصُّلْبُ.اَلصُّلْبُ وَالصَّالِبُ.عَظْمٌ فِی الظَّھْرِ ذُوْفَقَارٍ مِنْ لَّدُنِ الْکَاھِلِ اِلَی الْعَجْبِ (اقرب) صلب اور صالب دونوں ریڑھ کی ہڈی کو کہتے ہیں یعنی کندھوں سے لے کر عـجب الذنب تک جو ہڈی ہے اسے صلب بھی کہتے ہیں اور صالب بھی کہتے ہیں.تَرَائِب.تَرَائِب تَرِیْبَۃٌ کی جمع ہے.اور اس کے معنے سینہ کی ہڈیوں کے ہیں (اقرب) پس لفظی معنی يَخْرُجُ مِنْۢ بَيْنِ الصُّلْبِ وَ التَّرَآىِٕبِکے یہ ہوئے کہ وہ پانی جو نکلتا ہے پیٹھ اور سینہ کی ہڈیوں کے درمیان سے.تفسیر.يَخْرُجُ مِنْۢ بَيْنِ الصُّلْبِ وَ التَّرَآىِٕبِ کے ایک لطیف معنے پرانے زمانہ میں لوگوں سے یہ غلطی ہوئی کہ وہ اس آیت کو دیکھ کر اس طرف مائل ہو گئے کہ مادۂ منویہ سینہ اور پیٹھ کی ہڈیوں کے درمیان سے آتا ہے.لیکن حضرت خلیفۂ اوّل رضی اللہ عنہ اس کے ایک بہت ہی لطیف معنی کیا کرتے تھے آپ فرماتے تھے قرآن کریم بڑا لطیف کلام ہے وہ کبھی ننگے الفاظ استعمال نہیں کرتا.اس نے صلب اور ترائب کا ذکر کرکے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ صلب اور ترائب کا جو وسط ہے وہاں سے مَآءٍ دَافِقٍ نکلتا ہے.یہ معنے بڑے لطیف اور قرآن کریم کی شان کے بالکل مطابق ہیں.بَيْنِ الصُّلْبِ وَ التَّرَآىِٕبِ سے مراد مرد کا صلب اور ماں کی چھاتیاں بعض لوگوں نے بَيْنِ الصُّلْبِ سے مراد مرد کا صلب اور ترائب سے مراد عورت کا سینہ لیا ہے (تفسیر ابن کثیر زیر آیت يَخْرُجُ مِنْۢ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَآىِٕبِ) اور وہ معنے یہ کرتے ہیں کہ انسان مرد کی پیٹھ سے پیدا ہوتا اور ماں کی چھاتیوں سے پلتا ہے.گویا صلب سے مراد صُلْبُ الْأَبِ اور ترائب سے مراد تَرَائِبُ الْاُمِّ ہے یہ معنے عام معنوں سے زیادہ معقول ہو جاتے ہیں اور طبی لحاظ سے بھی اس پر کوئی اعتراض واقعہ نہیں ہوتا.

Page 15

اِنَّهٗ عَلٰى رَجْعِهٖ لَقَادِرٌؕ۰۰۹ وہ (خدا تعالیٰ) اس کے دوبارہ لوٹانے پر بھی یقیناً قادر ہے.تفسیر.انسان کے مَآءٍ دَافِقٍ سے پیدا ہونے سے مراد یہاں انسان کی پیدائش کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اور پہلی بات یہ بتائی ہے کہ خُلِقَ مِنْ مَّآءٍ دَافِقٍ.انسان میں خدا تعالیٰ نے دفق کی قابلیت رکھی ہے کیونکہ اس کی پیدا ئش ہی ایسے پانی سے ہوئی ہے جو اچھلنے والا ہے.چنانچہ انسان کے تمام اعمال بھی اسی اچھلنے کی صفت کے مطابق ہوتے ہیں یعنی وہ ہمیشہ اچھلتا کودتا ہے اور آگے کی طرف بڑھنے کی اس میں رغبت پائی جاتی ہے اور جس طرح اچھلنے والا کبھی اوپر اچھلتا ہے اور کبھی نیچے آتا ہے اسی طرح وہ مختلف دوروں سے گذرتا ہے کبھی وہ ادنیٰ دَور میں سے گذر رہا ہوتا ہے اور کبھی اعلیٰ دَور میں سے.یہ تمام باتیں دلالت کرتی ہیں کہ انسانی فطرت میں بڑھنے کا مادہ رکھا گیا ہے اور ترقی کا راستہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے کھولا ہوا ہے لیکن جب وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو نقصان بھی اٹھا لیتا ہے.يَوْمَ تُبْلَى السَّرَآىِٕرُۙ۰۰۱۰ اس دن (لوٹانے پر) جب پوشیدہ بھید ظاہر کئے جائیں گے.فَمَا لَهٗ مِنْ قُوَّةٍ وَّ لَا نَاصِرٍؕ۰۰۱۱ جس کے نتیجہ میں نہ تو (اپنے پر سے مصیبت ٹلانے کی) کوئی طاقت اس کے پاس رہے گی اور نہ اس کا کوئی مددگار ہو گا.حلّ لُغات.تُبْلٰى.تُبْلٰی کے معنے ہیں تُکْشَفُ وَتُعْرَفُ و تُظْھَرُ یعنی ظاہر کئے جائیں گے اور سَـرَائِرُ سَـرِیْرَۃٌ کی جمع ہے اور سَـرِیْرَۃٌ کے معنے ہیں اَلسِّـرُّ الَّذِیْ یُکْتَمُ ایسا راز جس کو انسان چھپاتا ہے اور سَـرِیْرَۃُ الْاِنْسَانِ کے معنی ہیں مَااَسَـرَّہُ مِنْ اَمْرِہٖ خَیْـرًا وَقِیْلَ شَـرًّا یعنی ہر وہ بات جو انسان چھپانا چاہتا ہو.خواہ وہ اچھی ہو یا بری.اسی طرح کہتے ہیں فُلَانٌ طَیِّبُ السَّـرِیْرَۃِ اَیْ سَلِیْمُ الْقَلْبِ صَافِی النِّیَّۃِ یعنی فلاں صاف دل اور صاف نیت ہے (اقرب )

Page 16

تفسیر.السَّرَآىِٕرُ سے مراد چھپی ہوئی باتیں فرماتا ہے یَوْمَ تُبْلَى السَّرَآىِٕرُ جس دن کہ چھپی ہوئی باتیں خدا تعالیٰ ظاہر کر دے گا یا ان کے مطابق انسان کا امتحان لیا جائے گا.ان معنوں کے رو سے مومن و کافر دونوں مراد ہوں گے اور اگر اس کے معنے صافی القلب کے لئے جائیں.تب صرف مومن کے لئے یہ آیت سمجھی جائے گی اور اگر سرائر کے معنے صرف یہ کئے جائیںکہ وہ راز جن کو انسان چھپانا چاہتا ہے تو اس صورت میں یہ آیت صرف کافروں کے لئے ہو گی.فَمَا لَهٗ مِنْ قُوَّةٍ وَّ لَا نَاصِرٍ یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ سَـرِیْرَہ کے معنے متذکرہ بالا آیت میں صافی القلب کے نہیں بلکہ اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کو انسان چھپاتا ہے اور چھپاتا ہمیشہ بُری باتوں کو ہی ہے فرماتا ہے يَوْمَ تُبْلَى السَّرَآىِٕرُ جس دن کہ انسان کے خراب اور گندے ارادے ظاہر کر دیئے جائیں گے یا اس کا امتحان لیا جائے گا.ایسے انسان کے اندر نہ تو ذاتی طور پر کوئی قوت ہو گی اور نہ اس کا کوئی اور مددگار ہو گا.پہلی آیات میں اَلنَّجْمُ الثَّاقِبُ کا ذکر کیا گیا ہے اور ثقب ہمیشہ ایسی چیز پر ہوا کرتا ہے جو تباہی و بربادی کے قابل ہو.اچھی چیز کو پتھر مار مار کر چھیدا نہیں جاتا پھر اِنْ کُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَیْھَا حَافِظٌ میں یہ بتایا گیا تھا کہ لوگ اس نجم ثاقب کی مخالفت کریں گے مگر اللہ تعالیٰ اس نجم ثاقب کے ذریعہ تاریکی اور ظلمت کو دور کر دے گا اور وہ لوگ جو اس کے وجود کے خلاف منصوبے کریں گے اور خفیہ تدابیر کے ذریعہ اس کے کام کو تباہ کرنا چاہیں گے اللہ تعالیٰ ان کے تمام گند اور بد ارادوں کو ظاہر کر دے گا اور ان کو اس طرح تباہ کرے گا کہ نہ ذاتی طور پر وہ اس تباہی کو روکنے کی طاقت رکھیں گے اور نہ باہر سے کوئی اور شخص ان کی مدد کے لئے کھڑا ہو سکے گا.ایک صاحب نے ایک دفعہ مجھے سنایا کہ میرے والد مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کے بہت دوست ہوا کرتے تھے اور ان کی مجھے ہدایت تھی کہ مولوی محمد حسین صاحب جب شملہ میں آیا کریں تو میں ان سے ضرور ملنے کے لئے جایا کروں.ایک دفعہ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی شملہ میں آئے.میں ان کو دبا رہا تھا کہ اتنے میں حافظ عبدالرحمٰن صاحب کتاب الصرف کے مصنّف وہاں آ گئے اور مولوی محمد حسین صاحب سے کہنے لگے کہ مولوی صاحب مرزا قادیانی نے بڑی ترقی کر لی ہے لوگ اس کے معتقد ہوتے جاتے ہیں اور یہ فتنہ روز بروز ترقی کر رہا ہے مختلف گفتگوؤں کے بعد کسی نے کہا کہ ایسے شخص کو کوئی مار بھی نہیں ڈالتا اس پر مولوی محمد حسین صاحب کہنے لگے مشکل یہ ہے کہ کئی دفعہ ایسا بھی لوگوں نے کرنا چاہا ہے مگر وہ کسی نہ کسی طرح بچ جاتا ہے.اسی دوست نے ذکر کیاکہ جب وہ یہ باتیں آپس میں کر رہے تھے تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ مولوی آدمی ہیں.انہیں ان باتوں کا

Page 17

کیا علم.میں خود یہ ثواب حاصل کروں گا اور ان کو ضرور قتل کر کے رہوں گا.یہ ارادہ میں نے پختہ طور پر کر لیا.مگر جب دوسرا دن ہوا تو حافظ عبدالرحمٰن صاحب پھر مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی سے ملنے کے لئے آئے اور کہنے لگے مولوی صاحب اب مرزا صاحب کے مقابلہ کا راستہ نکل آیا ہے مرزا صاحب نے ایک اشتہار شائع کیا ہے جس میں لکھا ہے کہ خدا کے حکم کے ماتحت میں آئندہ کوئی مباحثہ نہیں کروں گا.یہ اشتہار ایسا ہے جس سے مرزا بالکل پکڑا جائے گا.ہم اس کے مقابلہ میں ایک مباحثہ کا اشتہار شائع کر دیتے ہیں اگر اس نے مباحثہ کو مان لیا تو ہم کہیں گے دیکھو ایک طرف تو کہا جاتا ہے کہ خدا نے مجھے مباحثات سے روکا ہے اور دوسری طرف مباحثہ کو منظور کر لیا گیا ہے معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ کہا گیا تھا وہ بالکل جھوٹ تھا اور اگر وہ مباحثہ کے لئے نہیں نکلے گا تب بھی اس کی شکست ہو گی کیونکہ ہم دنیا میں اعلان کر دیں گے کہ ہم مرزا صاحب کو مباحثہ کے لئے بلاتے ہیں مگر وہ میدان میں نکلنے کے لئے تیار نہیں.ان کی یہ بات سنتے ہی مولوی محمد حسین صاحب اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے حافظ صاحب آپ نے خوب بات نکالی.یہ مرزا قادیانی کو لوگوں کی نگاہ سے گرانے کا نہایت کامیاب حربہ ہے.راوی نے بیان کیا کہ جب ان کی یہ باتیں میں نے سنیں تو اسی وقت یقین کر لیا کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں پہلے دن تو یہاں تک کہتے تھے کہ قتل کرنے والے قتل کرنا چاہتے تھے مگر کامیاب نہیں ہوئے.اور آج ایک خلاف تقویٰ تجویز پر متفق ہو رہے ہیں.ان لوگوں میں ایمان اور تقویٰ بالکل نہیں ہے.چنانچہ یہی واقعہ آخر میں ان کی ہدایت اور قبول احمدیت کا باعث ہو گیا.تو فرماتا ہے يَوْمَ تُبْلَى السَّرَآىِٕرُ فَمَالَهٗ مِنْ قُوَّةٍ وَّ لَا نَاصِرٍ وہ اس نجم الثاقب کو مٹانے کے لئے قسم قسم کی کوششیں کریں گے مگر نہ انہیں ذاتی قوت ملے گی اور نہ کوئی مددگار ملے گا.جو لوگ بھی ان کی مدد کے لئے کھڑے ہوں گے وہ بالکل نکمّے اوربے کار ہوں گے.وَ السَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجْعِۙ۰۰۱۲ (اور مجھے) قسم ہے اس بادل کی جو بار بار برسنے والے مینہ پر مشتمل ہوتا ہے.وَ الْاَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِۙ۰۰۱۳ اور اس زمین کی بھی (مجھے قسم ہے) جو (بارش کے جواب میں) روئیدگی والی (ہو جاتی)ہے.حلّ لُغات.السَّمَآءُ.السَّمَآءُ کے لغت میں کئی معنے ہیں.افلاک کو بھی سَـمَاء کہتے ہیں.اس وسیع فضاء

Page 18

کو بھی سَـمَاء کہتے ہیں جو قبہ عظیمہ کی طرح زمین کا احاطہ کئے ہوئے ہے.اور اس میں سورج چاند اور ستارے ہیں.نیز ہر وہ چیز جو اونچی ہو اور سایہ کرے اس کو بھی سَـمَاء کہتے ہیں اور بادلوں کو بھی سَـمَاء کہتے ہیں اور بعض اوقات بارش کو بھی سَـمَاء کہہ دیتے ہیں (اقرب) رَجْعٌ.رَجْعٌ کے معنے ہیں اَلْمَطَرُ بَعْدَ الْمَطَرِ یعنی وہ بارش جو لَوٹ لَوٹ کر آتی ہے (اقرب)اور اَلصَّدْعُ کے معنے ہیں.اَلشَّقُّ فِیْ شَیْءٍ صُلْبٍ کسی سخت چیز میں اس کے پھٹنے کا نشان.اسی طرح صَدْعٌ: نَبَاتُ الْاَرْضِ یعنی زمین کی روئیدگی کو بھی کہتے ہیں (اقرب) پس ذَاتُ الرَّجْعِ کے معنے ہوں گے بار بار برسنے والا بادل اور ذَاتُ الصَّدْعِ کے معنے ہوں گے پھٹنے والی چیز یا نباتات والی.تفسیر.وَ السَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجْعِ میں سَـمَاء سے مراد فرماتا ہے ہم تمہارے سامنے آسمان کو پیش کرتے جو ذَاتُ الرَّجْعِ ہے.یہاں سَـمَاء کے معنے بدل گئے ہیں جس طرح اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ کا اور مفہوم تھا اور اِذَاالسَّمَآءُ انْفَطَرَتْ کا اور.اسی طرح یہاں سَـمَاء کے معنے اور ہو گئے ہیں سَـمَاء کا لفظ ایک تو افلاک کے لئے استعمال ہوتا ہے دوسرے اس کے معنے بادل کے بھی ہیں.اس جگہ سَـمَاء بادل کے معنوں میں ہی استعمال ہوا ہے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تمہارے سامنے شہادت کے طور پر اس بادل کو پیش کرتے ہیں جو ذَاتِ الرَّجْعِ ہے.رَجْعٌ کے معنے جیسا کہ بتایا جا چکا ہے اس باد ل کے ہوتے ہیں جو بار بار برستا ہے فرماتا ہے کیا تم بادلوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ بار بار زمین پر برستے ہیں اگر بادلوں سے پانی نہ اترے اور اگر وہ بار بار زمین پر آکر نہ برسیں تو زمین کی ترقی بالکل رک جائے بادلوں کا پانی ہی ہے جو زمین کے نشوونما اور اس کی اندرونی قابلیتوں کو ابھارنے کا باعث بنتا ہے پہلے فرمایا تھا اِنَّهٗ عَلٰى رَجْعِهٖ لَقَادِرٌ یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو پھر ترقی دینے پر قادر ہے اور یہاں فرمایا ہے وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجْعِ بادل کو ہم بطور شہادت پیش کرتے ہیں جو بار بار برستا ہے یعنی جس طرح وہ بار بار برس کر زمین کو زندہ کرتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ بار بار نازل ہو کر دنیا کو روحانی زندگی بخشتا ہے.اسی طرح بادلوں کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ بادل آتے اور بار بار برستے ہیں اگر بادل نہ برسیں تو دنیا تباہ ہو جائے.یہی حال روحانی زندگی کا ہوتا ہے اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے وہ لوگ کھڑے نہ ہوں جو دنیا کی اصلاح کے لئے مامور ہوتے ہیں اور الہامِ الٰہی کا پانی زمین پر نہ اترے تو لوگوں کو روحانی زندگی کبھی حاصل نہ ہو سکے.وَالْاَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ پھر تم کہتے ہو کہ خدا نے الہام تو بھیج دیا مگر دنیا اس قابل نہیں کہ وہ اس الہام کو مان

Page 19

سکے.فرماتا ہے تمہاری یہ بات بھی غلط ہے کہ دنیا الہامِ الٰہی کو قبول کرنے کی استعداد اپنے اندر نہیں رکھتی.تم زمین کی طرف دیکھو وہ کس طرح بنجر پڑی ہوتی ہے اور بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ اس میں کسی قسم کی روئیدگی کی قابلیت نہیں رہی مگر خدا نے اس کے اندر مخفی طور پر یہ قابلیت رکھی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ پھٹ کر اپنے اندر سے قسم قسم کی سبزیاں وغیرہ پیدا کر دے چنانچہ جب بارش ہوتی ہے تو ناممکن نظر آنے والی بات بھی ممکن ہو جاتی ہے اور جہاں کسی قسم کے سبزہ کا امکان نظر نہیں آتا وہاں بھی سبزہ پیدا ہو جاتا ہے صَدْعٌ کے معنے لغت میں شَقٌّ کے بھی ہیں.اور ذَاتُ الصَّدْعِ کے معنے ذَاتُ النَّبَاتِ کے بھی ہیں.پس ذَاتُ الصَّدْعِ کے معنے ہیں نبات والی زمین یا چھٹ کر روئیدگی پیدا کرنے والی چیز.فرماتا ہے یہ ایک دوسرا نظام ہے جو ہماری طرف سے دنیا میں جاری ہے ایک طرف بار بار زمین پر بادل برستا ہے اور دوسری طرف زمین میں یہ قابلیت ہوتی ہے کہ وہ بار بار سبزیاں وغیرہ پیدا کرے.اسی طرح انسانی قابلیتیں گو تمہیں مردہ دکھائی دیتی ہیں مگر الہامِ الٰہی کی بارش کے بعد انہی مردہ قلوب میں سے کئی قسم کی سبزیاں اور روئیدگیاں پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی.اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جیسے بعض زمینیں شور ہوتی ہیں اسی طرح انسانوں میں سے بھی بعض شور ہوتے ہیں مگر الہامِ الٰہی کی بارش کے بعد اکثر لوگ ایسے نکلتے ہیں جو جلد یا بدیر مامورِ وقت کو قبول کر لیتے ہیں.اِنَّهٗ لَقَوْلٌ فَصْلٌۙ۰۰۱۴وَّ مَا هُوَ بِالْهَزْلِؕ۰۰۱۵ (اس امر پر کہ) وہ یعنی قرآن یقیناً قطعی اور آخری بات ہے.اور وہ کوئی (بے فائدہ اور) کمزور کلام نہیں.حلّ لُغات.فَصْلٌ.فَصْلٌ فَصَلَ کا مصدر ہے اور فَصَلَ الشَّیْءَ کے معنے ہوتے ہیں.قَطَعَہٗ وَاَبَانَہٗ کسی چیز کو کاٹا اور دوسرے سے علیحدہ کر دیا.نیز اَلْفَصْلُ کے معنی ہیں اَلْـحَقُّ مِنَ الْقَوْلِ پکی بات.اَلْقَضَاءُ بَیْنَ الْـحَقِّ وَالْبَاطِلِ.حق و باطل میں فرق اور فیصلہ کرنے والی چیز.کہتے ہیں قَوْلٌ فَصْلٌ اور معنے یہ ہوتے ہیں حَقٌّ لَیْسَ بِبَاطِلٍ کہ یہ بات درست ہے باطل نہیں (اقرب) اَلْھَزْلُ.اَلْھَزْلُ.ھَزَلَ کا مصدر ہے اور ھَزَلَ الرَّجُلُ کے معنے ہیں.صَارَ مَھْزُوْلًا کمزور ہو گیا.اور جب ھَزَلَ فُلَانٌ فِیْ کَلَامِہٖ کہیں تو معنے ہوں گے مَزَحَ وَھَذٰی ہنسی اور تمسخر اختیار کیا اور سنجیدگی کو چھوڑ دیا (اقرب)

Page 20

تفسیر.فرماتا ہے یہ قرآن قول فصل ہے یعنی اس کے نزول کے بعد تمہاری شکست میںکوئی روک نہیں ہوسکتی یا قول فصل سے مراد یہ ہے کہ یَفْصِلُ بَیْنَ الْـحَقِّ وَالْبَاطِلِ یعنی یہ قرآن حق اور باطل میں فرق کر دے گا.یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے آنے کے بعد بھی حق اور باطل میں فرق پیدا نہ ہو.یا ضمیر موعود کی طرف جاتی ہے اور مراد یہ ہے کہ ممکن نہیں کہ وہ موعود آئے اور دنیا میں مذکورہ بالا تغیرات نہ ہوں.یہ ایک قطعی اور حتمی امر ہے جس کا فیصلہ کیا جا چکا ہے.وَمَا ھُوَ بِالْھَزْلِ یہ کمزور اور بے فائدہ بات نہیں.اِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًاۙ۰۰۱۶وَّ اَكِيْدُ كَيْدًاۚۖ۰۰۱۷ وہ لوگ یقیناً (اس کے خلاف) خوب داؤ پیچ کریں گے.اور میں بھی (اس کے خلاف) خوب تدبیریں کروں گا.تفسیر.یہاں پھر اس مضمو ن کو دہرا دیا گیا ہے.جو پچھلی تین چار سورتوں سے پہلے بیان ہو رہا تھا.پہلی سورتوں میں یہ بتایا گیا تھا کہ اسلام بہت بڑی ترقی حاصل کرے گا اور تمام دنیا میں پھیل جائے گا.کفّار کے منصوبے دھرے رہ جائیں گے.ان کی کوششیں اکارت جائیں گی اور اسلام بڑھتے بڑھتے دنیا کے کناروں تک پہنچ جائے گا.اس کے بعد یہ بتایا گیا تھاکہ اسلام پر ایک تنزّل کا دَور آئے گا اور پھر یہ بتایا گیا تھا کہ اس تنزّل کے بعد پھر اسلام کی ترقی کا زمانہ آئے گا اور کفر کو تباہ کیا جائے گا.یہ تمام ذکر کرنے کے بعد فرماتا ہے اِنَّھُمْ یَکِیْدُوْنَ کَیْدًا.وَّ اَکِیْدُ کَیْدًا.دیکھو ہم نے اسلام کی ساری ہسٹری بتا دی ہے کہ کس طرح اسلام غالب ہو گا پھر کس طرح اس میں کمزوریاں پیدا ہوں گی اور پھر کس طرح اس دَورِ تنزّل کے بعد ہم اسلام اور مسلمانوں کی ترقی کا سامان کریں گے اور پھر اس مذہب کو دنیا پر غالب کر کے دکھا دیں گے یہ ایک لمبا سلسلہ جو ہم نے بتایا ہے کیا مکہ کے لوگ اتنی بڑی زنجیر کو توڑ دیں گے اور کیا یہ اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب ہو جائیں گے.اس نے تو ابھی بڑھنا ہے پھر گھٹنا ہے.پھر بڑھنا ہے اور دنیا پر غالب آنا ہے اور مکہ کے لوگ اس خیال میں بیٹھے ہیں کہ وہ اپنی تدبیروں سے اسلام کو مٹا دیں گے.اِنَّھُمْ یَکِیْدُوْنَ کَیْدًا وہ بھی تدبیریں کرتے ہیں وَ اَکِیْدُ کَیْدًا اور میں بھی تدبیریں کروں گا.

Page 21

فَمَهِّلِ الْكٰفِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًاؒ۰۰۱۸ پس (اے رسول) کفار کو مہلت دو انہیں کچھ (اور) مہلت دو (تا جو زور لگانا چاہیں لگا لیں).حلّ لُغات.مَھِّلْ.مَھِّلْ.مَھَّلَ سے امر کا صیغہ ہے اور مَھَّلَ کے معنے ہیں اَنْظَرَہٗ وَاَجَّلَہٗ اس کو مہلت دی (اقرب) اَمْھِلْ اَمْھَلَ کا امر ہے اور اس کے بھی وہی معنے ہیں جو مَھَّلَ کے ہیں (اقرب) نیز مَھَلَ اور اَمْھَلَ کے معنے ہیں رَفِقَ بِہٖ اس کے ساتھ نرمی اور رفق کا معاملہ کیا (اقرب) پس اَمْھِلْ اور مَھِّلْ کے معنے ہوں گے (۱)مہلت دے (۲)نرمی کا معاملہ کر.تفسیر.مَھِّلْ کے بعد اَمْھِلْھُمْ رُوَیْدًاکہنے کی وجہ اس آیت میں ایک لطیف اشارہ کیا گیا ہے.اللہ تعالیٰ یوں بھی کہہ سکتا تھا کہ فَمَھِّلِ الْکٰفِرِیْنَ رُوَیْدًا مگر بیان کی لطافت اور اس کی خوبی اس سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بجائے فَمَھِّلِ الْکٰفِرِیْنَ رُوَیْدًا کے فَمَھِّلِ الْکٰفِرِیْنَ اَمْھِلْھُمْ رُوَیْدًا فرمایا.پہلے فرمایا کہ فَمَھِّلِ الْکٰفِرِیْنَ کافروں کو مہلت دے اس سے دو کیفیتیں پیدا ہوتی تھیں.ایک مومنوں کے قلب میں اور ایک کفار کے قلب میں.مومنوں کے قلب میں تو اس سے یہ کیفیت پیدا ہوتی تھی کہ نہ معلوم کفار کو یہ مہلت کب تک دی جائے گی اور کفار کے دل میں یہ کیفیت پیدا ہوتی تھی کہ ابھی کوئی فکر کی بات نہیں ہمیں اور مہلت مل گئی ہے.اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کیفیتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے فرما دیا.اَمْھِلْھُمْ رُوَیْدًا اس طرح مومنوں کی بھی دلجوئی کر دی کہ کفار کو کوئی لمبی مہلت نہیں دی جائے گی بلکہ بہت تھوڑی مہلت دی جائے گی اور ادھر کفار کی امید توڑ دی کہ تم یہ خیال مت کرو کہ تمہیں اور ڈھیل دی جائے گی تمہاری تباہی اور بربادی کا وقت اب بالکل قریب آپہنچا ہے.محاورہ میں کہتے ہیں سَارُوْا سَیْرًا رُوَیْدًا اَیْ بِرِفْقٍ پس اَمْھِلْھُمْ رُوَیْدًا کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کو تھوڑی مدت تک مہلت دے.اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ ایام مہلت میں ان سے رفق کا معاملہ کرو کیونکہ آخر ان کی سزا کا وقت آنے والا ہے اس وقت ان کی تباہی کے سامان اللہ تعالیٰ خود اپنے ہاتھوں سے کرے گا.

Page 22

سُوْرَۃُ الْاَعْلٰی مَکِّیَّۃٌ سورۃ الاعلیٰ.یہ سورۃ مکی ہے وَھِیَ تِسْعَ عَشْـرَۃَ اٰیَۃً دُوْنَ الْبَسْمَلَۃِ وَ فِیْـھَا رُکُوْعٌ وَّاحِدٌ اور اس کی بسم اللہ کے سوا انیس آیتیں ہیں اور ایک رکوع ہے سورۃ الاعلیٰ مکی ہے یہ سورۃ جمہور کے نزدیک مکی ہے.حضرت ابن عباسؓ، ابنِ زبیرؓ اور حضرت عائشہؓ بھی فرماتی ہیں کہ یہ مکی ہے.بخاری اور دوسری کتبِ احادیث میں حضرت براء بن عاذبؓ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے صحابہؓ میں سے سب سے پہلے مصعب ابن عمیرؓ اور عبداللہ بن ام مکتومؓ مدینہ تشریف لائے اور انہوں نے ہمیں قرآن مجید سکھانا شروع کیا.ان کے بعد عمارؓ اور بلالؓ اور سعدؓ آئے پھر عمر ابن خطابؓ بیس۲۰ صحابہؓ سمیت آئے.پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم آئے اور میں نے مدینہ والوں کو کسی بات پر اتنا خوش ہوتے نہیں دیکھا جتنا رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کی تشریف آوری پر ان کو خوش دیکھا.یہاں تک کہ بچے بھی خواہ وہ چھوٹے تھے یا بڑے جب آپس میں ملتے تو نہایت خوشی کے ساتھ ایک دوسرے سے کہتے دیکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے.دیکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگئے اور جب آپؐتشریف لائے تو میں نے اس وقت سورۃ الاعلیٰ اور اسی قسم کی بعض اور سورتیں یاد کی ہوئی تھیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورۃ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے سے پہلے نازل ہو چکی تھی.یورپین مصنّفین بھی اس طرف گئے ہیں کہ یہ سورۃ مکہ میں نازل ہو چکی تھی.چنانچہ جرمن محقق نولڈکے اسے سورۂ نون کے معاً بعد نازل ہونے والی سورۃ قرار دیتا ہے.پادری ویری کا سورۂ اعلیٰ کی بعض آیات کے مدنی ثابت کرنے کے متعلق بے ہودہ استدلال پادری ویری نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ اس کی سترہو۱۷یں، اٹھارو۱۸یں اور انیسو۱۹یں آیتیں مدنی ہیں کیونکہ ان آیتوں میں حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہم السلام کی کتب کا ذکر کیا گیا ہے اور ان انبیاء سے مدینہ میں جا کر آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم یہودیوں سے ملنے کی وجہ سے ہی روشناس ہوئے تھے.لیکن یہ استدلال پادری ویری کے مخصوص استدلالوں

Page 23

کی قسم کا ہی ہے.کیونکہ مکی سورتوں میں متعدد مقامات پر پرانے انبیاء کا ذکر آتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تو قریش کے جدِّ امجد تھے ان کے ذکر سے یہ قیاس کر لینا کہ مدینہ میں جا کر یہودیوں کی صحبت کے نتیجہ میں اسے بیان کیا گیا ہے انتہائی طور پر عقل سے گری ہوئی بات ہے.اس سورۃ کے متعلق مسند احمد، مسلم اور دوسری کتبِ احادیث میں نعمان ابن بشیرؓ سے روایت آتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم جمعہ اور عیدین کی نمازوں کی پہلی رکعت میں یہ سورۃ پڑھا کرتے تھے اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ تلاوت فرمایا کرتے تھے بلکہ اگر عید اور جمعہ اکھٹے ہو جاتے تب بھی آپؐیہی د۲و سورتیں دونوں نمازوں میں پڑھا کرتے تھے.ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ، دارقطنی، بیہقی اور حاکم میں ابی ابن کعبؓ سے روایت آتی ہے.کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم نمازِ وتر کی پہلی رکعت میں یہ سورۃ تلاوت فرماتے تھے دوسری رکعت میں سورۃ الکافرون اور تیسری رکعت میں سورۃ الاخلاص تلاوت فرمایا کرتے تھے.(سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ باب ما یقرأ فی الوتر) حضرت علیؓ سے مسند احمد میں روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم اس سورۃ کو بہت محبوب سمجھتے تھے.(مسند احمد بن حنبل بروایت حضـرت علی رضی اللہ عنہ) ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، حاکم اور بیقہی میں حضرت عائشہؓ سے بھی روایت آتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم وتر کی پہلی رکعت میں یہ سورۃ دوسری رکعت میں سورۃ الکافرون اور تیسری رکعت میں سورۃ الاخلاص اور معوّذتین پڑھا کرتے تھے.( ترمذی ابواب الوتر باب ماجاء ما یقرأ فی الوتر) سورۃ الاعلیٰ کا تعلق پہلی سورۃ سے اس سورۃ کا تعلق پہلی سورۃ سے بحرِ محیط کے مصنف تو یہ بتاتے ہیں کہ پہلی سورۃ میں ذکر تھا کہ انسان کی پیدائش اس اس طرح ہوئی ہے.اس کا جواب کہ اسے اس طرح کس نے پیدا کیا ہے سورۃ الاعلیٰ میں دیا گیا ہے کہ اسے ربّ الاعلیٰ نے پیدا کیا ہے.لیکن میرے نزدیک اس سورۃ کا پہلی سورۃ سے تعلق یہ ہے کہ اس سورۃ میں یہ مضمون بیان کیا گیا تھا کہ آنے والا موعود جہاں یہ خصوصیت رکھتا ہوگا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کے نور کو اپنے اندر جذب کر کے اسے دوسرے لوگوں تک پہنچائے یعنی اس کی حیثیت بدر کی سی ہو گی اور وہ چودھویں کے چاندکی طرح دنیا میں اسلامی نور کو پھیلائے گا وہاں وہ طارق بھی ہو گا.طارق کہتے ہیں صبح کے ستارے کو اور صبح کا ستارہ سورج کے طلوع کی طرف اشارہ کرتا ہے.یعنی صرف یہی نہیں کہ اس کے ذریعہ سے لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے بلکہ اس پر ایمان لانے کی وجہ سے بنی نوع

Page 24

انسان کو ذاتی طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا تعلق پیدا ہو جائے گاکہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار اور آپؐکی برکات کو اپنے نفوس میں بھی دیکھنے لگ جائیں گے.یہی وجہ ہے کہ آنے والے موعودؑ کے د۲و نام رکھے گئے تھے.ایک مسیحؑ جو اس کے بدر ہونے کی علامت ہے اور دوسرا مہدیؑ جو اس کے طارق ہونے کی علامت ہے.یہ د۲و نام اس کے دو مختلف کاموں کی طرف اشارہ کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اپنے اندر جذب کر کے لوگوں تک پہنچائے گا اور پھر لوگوں میں ایسی استعداد پیدا کر دے گا کہ ان کے تعلقات براہِ راست رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم سے ہو جائیں گے.پس وہ اپنے ایک کام کے لحاظ سے بدر ہو گا اور دوسرے کام کے لحاظ سے طارق ہو گا.یہاں ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم تو کامل نبی ہیں اور آپؐپر وہ کلام نازل ہوچکا ہے جو آخری اور قطعی کلام ہے جیسا کہ پہلی سورۃ میں بھی بتایا گیا ہے کہ اِنَّہٗ لَقَوْلٌ فَصْلٌ رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم پر جو کلام نازل ہوا ہے وہ قولِ فصل ہے اور قولِ فصل کے معنے ہوتے ہیں وہ کلام جو باقی تمام چیزوں کو قطع کر دیتا ہے یعنی ایسا کلام جو سب سے اعلیٰ اور فائق ہو وہ قولِ فصل کہلاتا ہے.اسی طرح اس کے یہ بھی معنے ہوتے ہیں کہ وہ کلام جس کے بعد کسی اور کلام کی ضرورت نہیں رہتی.جیسے قرآن مجید میں حضرت داؤد علیہ السلام کی نسبت آتا ہے وَشَدَدْنَا مُلْكَهٗ وَ اٰتَيْنٰهُ الْحِكْمَةَ وَ فَصْلَ الْخِطَابِ (صٓ:۲۱) یہاں فصل الخطاب کے معنے یہی ہیں کہ اس کا فیصلہ آخری تھا.پس فصل کے معنے ہوئے وہ آخری اور کامل کلام جس کے بعد کسی اور کلام کی ضرورت نہیں رہتی.ان معنوں کے لحاظ سے سوال پیدا ہوتا تھا کہ قرآن کریم جب قولِ فصل ہے یعنی آخری اور کامل کلام ہے جس کے بعد کسی اور کلام کی ضرورت نہیں رہتی تو پھر آنے والے موعود کی کیا ضرورت ہے.جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی قولِ فصل ہے اور آپؐپر نازل شدہ شریعت اس قدر کامل ہے کہ اس کے بعد کسی اور شریعت کی دنیا کو ضرورت نہیں تو پھر آپؐکے بعد کسی اور الہام کی کیا ضرورت ہوئی.پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ وَمَا ھُوَ بِالْھَزْلِ یہ شریعت کمزور ہونے والی نہیں.ھَزْلٌ کے معنے ضعیف اور ناطاقت اور کمزور اور ناکارہ کے ہوتے ہیں اِنَّہٗ لَقَوْلٌ فَصْلٌ کے معنے تو یہ تھے کہ یہ ایسا کلام ہے جس کے بعد کسی اور کلام کی ضرورت نہیں.اپنی ذات میں یہ کامل کلام ہے لیکن کامل تعلیم بھی چونکہ بعض دفعہ مٹ جایا کرتی ہے اس لئے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وَمَا ھُوَ بِالْھَزْلِ یہ ضعیف اور ناکارہ ہونے والا کلام نہیں کہ تم یہ شبہ کر سکو کہ شائد یہ کلام بھی کسی دن مٹ جائے گا.اگر محض قولِ فصل تک بات کو ختم کر دیا جاتا تو اس شبہ کا ازالہ نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ بعض کلام قولِ فصل تو ہوتے ہیں مگر بوجہ وقتی ہونے کے

Page 25

کچھ عرصہ کے بعد مٹ جاتے ہیں جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کی نسبت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اٰتَيْنٰهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ ہم نے اسے حکمت اور فصل الخطاب دیا مگر اس کے باوجود وہ کلام مٹ گیا.پس قولِ فصل سے یہ ثابت نہیں ہوتا تھا کہ قرآن کریم وقتی طور پر قولِ فصل ہے یا ہمیشہ کے لئے قولِ فصل ہے بلکہ یہ شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ آخری کلام کے معنے یہ کیوں نہ سمجھ لئے جائیں کہ قرآن کریم صرف اپنے زمانہ کے لئے کامل تھا اور بوجہ سابق کتب کو منسوخ کر دینے کے اس وقت کے لئے آخری تھا جیسا کہ بہائی کہتے ہیں جب نئی ضرورتیں پیدا ہوں گی اس وقت کوئی نئی کتاب آ جائے گی.(God Passes: by Shoghi Effendi, page25) سورۂ اعلیٰ میں اس بات کا ذکر کہ قرآن مجید کی موجودگی میں اور الہام کی کیا ضرورت ہے اس شبہ کا ازالہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا ھُوَ بِالْھَزْلِ یہ ضعیف اور ناکارہ ہونے والا کلام نہیں.اس کی ضرورت دنیا سے کبھی محو نہیں ہو گی اور یہ کتاب کبھی مٹ نہیں سکے گی.پس مَا ھُوَ بِالْھَزْلِ نے بتا دیا کہ یہ کلام وقتی طور پر فصل نہیں بلکہ ہمیشہ کے لئے قولِ فصل ہے.اور جب یہ کلام آخری کلام ہے کامل کلام ہے اور ساتھ ہی کمزور ہونے والا نہیں تو سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ اس کلام کی موجودگی میں کسی اور کلام کی ضرورت ہی کیا ہے.یہ کتاب کامل بھی ہے اور یہ کتاب کمزور بھی کبھی نہیں ہو گی تو پھر کسی اور کلام یا کسی اور مدعیٔ الہام کی کیا ضرورت ہوئی.اسی طرح پہلی سورۃ میں بتایا گیا تھا کہ خُلِقَ مِنْ مَّآءٍ دَافِقٍ انسان کی پیدائش مَآءٍ دَافِقٍ یعنی اچھلنے والے پانی سے ہوئی ہے.یہاں اللہ تعالیٰ صرف مَآءٍ کا لفظ بھی استعمال فرما سکتا تھا جیسے بعض دوسرے مقامات پر انسانی پیدائش کے متعلق صرف مَآءٍ کا لفظ استعمال ہوا ہے.دَافِقٍ کا لفظ اس کے ساتھ استعمال نہیں ہوا.مگر یہاں اللہ تعالیٰ نے بجائے مَآءٍ کا لفظ استعمال کرنے کے مَآءٍ دَافِقٍ کے الفاظ استعمال کئے ہیں.درحقیقت ان الفاظ کے ذریعہ اس امر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جس طرح ظاہری طور پر نطفہ میں دفق کی خاصیت ہوتی ہے اور وہ اچھل کر باہر نکلتا ہے اسی طرح باطن میں بھی انسان کے اندر اچھلنے کودنے کی خاصیت رکھی گئی ہے.گویا اس کی ظاہری پیدائش سے اس کی باطنی پیدائش ملتی جلتی ہے.جس طرح ظاہر میں وہ اچھلنے والے مادہ سے پیدا ہوا ہے اسی طرح روحانی طور پر بھی اس میں اچھال پیدا ہوتا ہے اور اس پر ترقی کے مختلف دَور آتے ہیں.وہ بڑھتا ہے گھٹتا ہے.بڑھتا ہے گھٹتا ہے.بڑھتا ہے گھٹتا ہے.یہ قول بھی اِنَّہٗ لَقَوْلٌ فَصْلٌ سے ٹکراتا تھا اور سوال پیدا ہوتا تھا کہ خُلِقَ مِنْ مَّآءٍ دَافِقٍ میں تو اس امر کی طرف اشارہ کیا گیا تھاکہ انسانی پیدائش اچھلنے والے پانی سے ہوئی ہے جس کے معنے یہ تھے کہ انسان کی روحانی پیدائش بھی اچھلنے والے مادہ سے ہے اور اس پر ترقی اور تنزّل کے مختلف دَور

Page 26

آتے ہیں.مگر یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن قولِ فصل ہے.جب یہ قول فصل ہے تو پھر بڑھنے اور گھٹنے کے کیا معنے ہوئے.اس کلام کے نزول کے بعد انسان کو ہمیشہ بڑھنا ہی چاہیے گھٹنا نہیں چاہیے.مگر ادھر تو تم بتا رہے ہو کہ جس طرح انسان ظاہر میں مَآءٍ دَافِقٍ سے پیدا ہوا ہے اسی طرح باطن میں بھی مَآءٍ دَافِقٍ سے پیدا ہواہے.ایک رو ہے جو اس کے اندر پائی جاتی ہے کبھی وہ رو ترقی کی طرف چلی جاتی ہے اور کبھی تنزّل کی طرف.اچھلنے والی چیز کے معنے یہی ہوتے ہیں کہ وہ کبھی گرتی ہے کبھی اچھلتی ہے کبھی اوپر کی طرف چلی جاتی ہے اور کبھی نیچے کی طرف چلی جاتی ہے.پس مَآءٍ دَافِقٍ میں یہ اشارہ کیا گیا تھا کہ بنی نوع انسان کی پیدائش ایسے رنگ میں ہوئی ہے کہ کبھی قوم آگے کی طرف بڑھ جاتی ہے کبھی پیچھے کی طرف اپنا قدم ہٹا لیتی ہے.کبھی ترقی کی طرف اپنا قدم بڑھا لیتی ہے کبھی تنزّل میں گر جاتی ہے.گویا انسانی پیدائش دفق کا رنگ اپنے اندر رکھتی ہے اور مختلف ویوزWAVESاور لہریں ہیں جو اس کے اندر پائی جاتی ہیں.لیکن دوسری طرف بتایا جاتا ہے کہ یہ قولِ فصل ہے جس کے معنے یہ ہیں کہ قولِ فصل کے بعد یہ لہر نیچے کی طرف نہیں جا سکتی.جب قول فصل کے بعد یہ رو نیچے کی طرف نہیں جا سکتی تو پھر خُلِقَ مِنْ مَّآءٍ دَافِقٍ کا کیا مفہوم ہوا.اگر اس کے بعد انسانی زندگی میں دفق نہیں پایا جائے گا تو قرآن کریم کی یہ آیت غلط ٹھہرتی ہے.اور اگر اس میں دفق پایا جائے گا تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آئندہ دفق کس رنگ میں ہو گا.جیسا کہ میں آگے چل کر بتاؤں گا خُلِقَ مِنْ مَّآءٍ دَافِقٍ اور اِنَّہٗ لَقَوْلٌ فَصْلٌ کی آیات سے جو سوالات پیدا ہوتے تھے ان کا اس سورۃ میں جواب دیا گیا ہے.پھر اِنَّہٗ لَقَوْلٌ فَصْلٌ کے متعلق یہ سوال بھی پیدا ہوتا تھا کہ ابتدائے عالم سے اب تک دنیا میں کئی انبیاء گذر چکے ہیں ان میں سے کسی نبی پر پہلے یہ قولِ فصل کیوں نازل نہیں ہوا اور کیوں اب قولِ فصل نازل ہوا ہے.گویا جہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قولِ فصل کے بعد کسی موعود کی کیا ضرورت ہے وہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ قولِ فصل کا نزول اگر بنی نوع انسان برداشت کر سکتے ہیں تو یہ قولِ فصل پہلے کیوں نہ نازل کر دیا گیا اور اب کیوں نازل کیا گیا ہے.غرض دو سوال قولِ فصل سے اور ایک سوال خُلِقَ مِنْ مَّآءٍ دَافِقٍ سے پیدا ہوتا تھا اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ ان سوالات کا جواب دیتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے کہ قانونِ قدرت سے یہ دونوں امور ظاہر ہیں کہ بعض اشیاء عارضی فوائد کے لئے پیدا کی جاتی ہیں اور بعض اشیاء لمبے فوائد کے لئے پیدا کی جاتی ہیں.جو اشیاء عارضی اغراض کے لئے پیدا کی جاتی ہیںان کی زندگی بہت تھوڑی ہوتی ہے لیکن جو اشیاء انتہائی کمال کے اظہار کے لئے پیدا کی جاتی ہیں ان کی زندگی بہت لمبی ہوتی ہے یا ان کا جسمانی ارتقاء بند ہو جاتا ہے.خَلق کے لحاظ سے اس سورۃ کا پہلی سورۃ سے ایک تعلق ہے اور وہ یوں کہ پہلی سورۃ میں انسانی پیدائش کا ذکر

Page 27

کیا گیا تھا اور بتایا گیا تھا کہ اس کی ترقی تدریجی ہوتی ہے.چنانچہ سورۂ طارق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا يَخْرُجُ مِنْۢ بَيْنِ الصُّلْبِ وَ التَّرَآىِٕبِ وہ پہلے صُلب میں سے آتا ہے اور پھر ترائب اس کو ترقی دیتے ہیں.یعنی پہلے باپ کے جسم میں نطفہ بنتا ہے.پھر ماں کے رحم میں اس نطفہ کی پرورش ہوتی ہے اور پھر پیدائش کے بعد ماں کی چھاتیوں سے وہ غذا حاصل کر کے آہستہ آہستہ نشوونما حاصل کرتا ہے.گویا انسانی پیدائش کا ذکر کرتے ہوئے اس کی تدریجی ترقی کی طرف اشارہ کیا گیا تھا.اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ جس طرح انسان کی ظاہری ترقی تدریجی ہوتی ہے اسی طرح اس کی روحانی ترقی بھی تدریجی ہوتی ہے.یوں تو انسان ایک ہی قسم کے قویٰ لے کر پیدا ہوا ہے مگر تجربہ کی مدد سے انسانی دماغ مزید نشوونما پاتا جاتا ہے.گویا جس طرح انسان کی جسمانی پیدائش تدریجی رنگ میں ہوتی ہے اسی طرح اس کی روحانی پیدائش بھی تدریجی رنگ میں ہوتی ہے.اور جس طرح فرد کی پیدائش تدریجی منازل کو طے کرنے کے بعد ہوتی ہے اسی طرح قوم کی پیدائش بھی تدریجی منازل کوطے کرنے کے بعد ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ قومی دماغ ترقی کرتا ہے.یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر زمانہ کے لحاظ سے ہدایت آتی رہی ہے مگر جس طرح سبزیاں اور ترکاریاں ضروری تو ہیں مگر ان کی ضرورت کا زمانہ تھوڑا ہوتا ہے پس وہ جلد فنا ہو جاتی ہیں.اسی طرح وہ شرائع بھی ضائع ہوتی رہیں لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جن کی ضرورت عارضی نہیں بلکہ مستقل ہوتی ہے.وہ جب سے پیدا ہوئی ہیں اسی رنگ میں چلتی چلی جاتی ہیں.مثلاً سورج ہے یہ جب سے پیدا ہوا ہے اس وقت سے لے کر اب تک اسی صورت میں چلا جا رہا ہے یہ نہیں ہوتا کہ ایک سورج مٹ جائے تو اس کی جگہ دوسرا سورج پیدا ہو جائے یا مثلًا چاند ہے جب سے یہ پیدا ہوا ہے اس وقت سے لے کر اب تک قائم چلا آ رہا ہے.غرض مخلوق کے دائرہ میں جہاں بعض اشیاء ایسی ہیں جن پر تباہی آئی اور وہ مٹ گئیں وہاں بعض اشیاء ایسی بھی ہیںجن پر تباہی نہیں آئی.چنانچہ مسئلہ ارتقاء کے ماتحت محققین نے یہ تسلیم کیا ہے کہ بعض ناقص پیدائشیں بالکل معدوم ہو گئی ہیں.مگر جب انسان پیدا ہو گیا تو یہ ارتقائی تغیّر بند ہو گیا.پس محض اس بات پر اپنے اعتراض کی بنیاد رکھنا کہ جو چیز پیدا کی گئی ہے اسے فنا نہیں ہونا چاہیے بالکل غلط اور باطل اصول ہے.خدا تعالیٰ کی طرف سے کئی چیزیں پیدا کی جاتی ہیںوہ ضروری اور فائدہ بخش بھی ہوتی ہیں.مگر کچھ عرصہ کے بعد وہ فنا بھی ہو جاتی ہیں کیونکہ زمانہ تبدیل ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں دنیا کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں رہتی.مگر اس پر پھر ایک اور سوال پیدا ہوتا تھا اور وہ یہ کہ تمہارے پاس اس بات کا ثبوت کیا ہے کہ قرآن کبھی منسوخ نہیں ہو گا.تم تسلیم کرتے ہو کہ تورات آئی.وہ اپنے زمانہ کے لئے نہایت ضروری کتاب تھی مگر کچھ عرصہ کے بعد منسوخ ہو گئی.پھر

Page 28

کیوں نہ قرآن کریم کے متعلق بھی یہی بات تسلیم کر لی جائے کہ بے شک یہ ضروری ہے مگر صرف اپنے زمانہ کے لئے.ہمیشہ کے لئے نہیں.چنانچہ بہائی یہی کہتے ہیں کہ جب باقی شریعتیں منسوخ ہو گئیں تو تم یہ کس طرح کہہ سکتے ہو کہ قرآن کبھی منسوخ نہیں ہو گا.اس سوال کا بھی اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ میں جواب دیا ہے اور بتایا ہے کہ ہم تمہارے سامنے اس بات کا ثبوت پیش کرتے ہیں کہ کیوں پہلی شریعتیں منسوخ ہوئیں اور کیا دلیل ہے اس بات پر کہ قرآن کبھی منسوخ نہیں ہو گا.آخری موعود کے ذریعہ خدا تعالیٰ کی تین قسم کی تسبیحیں یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ جن سورتوں میں مسیح موعودؑ کا ذکر آتا ہے ان میں تسبیح کا خاص طور پر ذکر آتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسیح موعودؑ کے ساتھ تسبیح کا کوئی خاص جوڑ ہے.یہ تو نہیں کہ جہاں بھی مسیح موعودؑ کا ذکر آیا ہو وہاں تسبیح کا بھی ذکر ہو بلکہ وہ سورتیں جن میں خصوصیت کے ساتھ مسیح موعودؑ کا ذکر کیا گیا ہے ان سورتوں میں تسبیح کا بھی خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے.چنانچہ مسیح موعودؑ کا خاص طور پر ذکر سورۂ صف، سورۂ جمعہ اور سورۃ الاعلیٰ میں آتا ہے.بعض اور سورتیں بھی ہیں جن میں مسیح موعودؑ کا ذکر آتا ہے جیسے اس سے پہلی تین چار سورتوں کی تفسیر میں بیان ہو چکا ہے لیکن ان تین سورتوں میں خصوصیت کے ساتھ مسیح موعودؑ کا ذکر آتا ہے.ان میں سے سورۂ صف کو سَبَّحَ سے شروع کیا گیا ہے.چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے.سَبَّحَ لِلّٰہِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ وَھُوَ الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ.پھر سورۂ جمعہ کو یُسَبِّحُ سے شروع کیا گیا ہے.فرماتا ہے یُسَبِّحُ لِلّٰہِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ الْمَلِکِ الْقُدُّوْسِ الْعَزِیْزِ الْحَکِیْمِ.اور سورۃ الاعلیٰ کو سَبِّحْ سے شروع کیا گیا ہے.فرماتا ہے سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى.گویا تینوں افعال کا استعمال کیا گیا ہے.ماضی، مستقبل اور امر.سَبَّحَ خالص ماضی پر دلالت کرتا ہے.یُسَبِّحُ حال اور استقبال دونوں پر دلالت کرتا ہے.کیونکہ مضارع کے معنوں میں حال کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے اور استقبال کا بھی.اور امر ہمیشہ استقبال کے متعلق ہوتا ہے.جب ہم کسی کو کہتے ہیں تو ایسا کر تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کام کو اس وقت نہیں کر رہا بلکہ ہمارے کہنے کے بعد کرے گا.پس امر ہمیشہ استقبال کے زمانہ پر دلالت کرتا ہے.پس ان تین صیغوں یعنی ماضی، مضارع اور امر کو استعمال کر کے تینوں زمانوں کی تسبیح مسیح موعودؑ کے ذکر میں بیان کی گئی ہے یعنی تینوں قسم کی تسبیحیں اس کے زمانہ میں ہوں گی.ماضی کی بھی، حال کی بھی اور استقبال کی بھی.یہ ایک علیحدہ مضمون ہے جس کو تفصیلی طور پر یہاں بیان نہیں کیا جا سکتا.میں نے صرف اشارہ کر دیا ہے کہ ان تینوں سورتوں میں تین افعال استعمال کئے گئے ہیں اور اس طرح مسیح موعودؑ کے ذریعہ سے تسبیح کی تکمیل کا وعدہ کیا گیا ہے.

Page 29

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۰۰۱ (میں) اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے (شروع کرتا ہوں) سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَىۙ۰۰۲ (اے خاتم النبین) اپنے بزرگ (وبرتر) رب کے نام کا بے عیب ہونا بیان کر.حلّ لُغات.سَبِّحْ.سَبِّحْ امر کا صیغہ ہے اور سَبَّحَ کے معنے ہوتے ہیں اس نے اسے نقص سے پاک قرار دیا (اقرب) پس سَبِّحْ کے معنے ہوئے نقص سے پاک قرار دے.رَبٌّ کے معنے ہوتے ہیں وہ ذات جو تدریجی طور پر ترقی دیتے ہوئے کمال تک پہنچاتی ہے.گویا پیدا کرنا اور پھر تدریجی طور پر ترقی دیتے ہوئے کمال تک پہنچانا یہ سب کچھ ربّ کے مفہوم میں شامل ہے.تفسیر.سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى میں اعلیٰ لانے کی وجہ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰىکے معنے ہیں تو تسبیح کر اپنے رب کے نام کی جو اعلیٰ ہے.یا اپنے رب کے اعلیٰ نام کی تسبیح کر.یہاں اعلیٰ صفت رب بھی ہو سکتا ہے اور صفت اسم بھی.یعنی یہ بھی معنے ہو سکتے ہیں کہ اپنے رب کے اسم کی جو اعلیٰ ہے تسبیح بیان کر اور یہ معنے بھی ہو سکتے ہیں کہ اپنے اعلیٰ رب کے نام کی تسبیح بیان کر.رب کی صفت قرار دینے کی صورت میں اس کے یہ معنے ہوں گے کہ تیرا رب جو اعلیٰ ہے یعنی تیرا رب جس کی ربوبیت سب سے بلنداور ارفع شان رکھتی ہے اس کی تسبیح بیان کر.اور اسم کی صفت ہونے کی صورت میں آیت کے یہ معنے ہوں گے کہ تو اپنے رب کے سب سے بلند نام کی تسبیح کر اور مطلب یہ ہو گا کہ تو اپنے رب کا نام دنیا میں بلند کر.بات یہ ہے کہ ربوبیت کے لحاظ سے کئی لوگ خدا تعالیٰ کے شریک ہوتے ہیں جیسے ماں باپ ہیں کہ وہ بھی ایک قسم کے رب ہوتے ہیں کیونکہ بچوں کی ربوبیت کرتے ہیں.اسی لئے قرآن کریم میں رب کا لفظ غیر اللہ کی نسبت بھی استعمال کیا گیا ہے.اور اس طرح تسلیم کیا گیا ہے کہ اور لوگوں کو بھی نام کے لحاظ سے خدا تعالیٰ کی اس صفت میں اشتراک حاصل ہے.چنانچہ ماں باپ ایک قسم کے رب ہوتے ہیں کیونکہ وہ بچوں کی ربوبیت کرتے ہیں.استاد بھی ایک قسم کا رب ہوتا ہے.مذہبی پیشوا بھی ایک قسم کا رب ہوتا ہے.اسی طرح محسن انسان بھی ایک

Page 30

قسم کا رب ہوتا ہے.اور یہ سب اپنے اپنے دائرہ میں دوسروں کی ربوبیت کرتے ہیں.پس چونکہ اور لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی صفتِ ربوبیت میں شریک ہوتے ہیں اس لئے یہاں صرف رب کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا بلکہ رب کے ساتھ اعلیٰ کا بطور صفت ذکر کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ گو اور لوگوں کو بھی نام کے لحاظ سے اس صفت میں اشتراک حاصل ہوتا ہے مگر تیرا رب وہ ہے جو اعلیٰ ہے اور دوسروں کے رب وہ ہیں جو ادنیٰ ہیں.ان کی ربوبیتیں سخت ناقص ہوتی ہیں مگر خدا تعالیٰ کی ربوبیت ہر لحاظ سے کامل ہوتی ہے.پس سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى فرما کر حکم دیا کہ خدا تعالیٰ کی ربوبیت پر جو اعتراضات وارد ہوتے ہیں ان کو تودور کر کیونکہ فعل میں ایک ناقص اشتراک ہونے کی وجہ سے دوسری ناقص ربوبیتوں کو دیکھتے ہوئے جو اعتراضات پیدا ہوتے ہیں لوگ ان کو خدا تعالیٰ کی طرف بھی منسوب کر دیتے ہیں یا سمجھ لیتے ہیں کہ خدا تعالیٰ بھی ایسا ہی کرتا ہو گا.پس اشتراک نام سے جو اشتباہ پیدا ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ کی نسبت غلط خیالات لوگوں میں پھیل جاتے ہیں تو ان کو دور کر.جیسے ناقص تربیت کرنے والا استاد گو مربّی ہوتا ہے مگر بعض دفعہ بجائے مفید ہونے کے اس کی تربیت کئی قسم کے نقائص پیدا کرنے کا موجب بن جاتی ہے.یا ماں باپ کھانا کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، کپڑے پہناتے ہیں، ہر قسم کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں مگر بعض دفعہ لاڈ اور چاؤ میں بچوں کے اخلاق بگاڑ دیتے ہیں.پس بے شک وہ بھی رب ہیں مگر ان کی ربوبیت بعض دفعہ ناقص ثابت ہوتی ہے اور انسان بجائے فائدہ اٹھانے کے کئی قسم کی خرابیوںمیں مبتلا ہو جاتا ہے.مگر فرماتا ہے ہماری ربوبیت میں کسی قسم کا نقص نہیں اس لئے تو لوگوں کو بتا کہ بے شک ربوبیت کے نام میں لوگ خدا تعالیٰ کے شریک ہو جاتے ہیںلیکن جس خدا کو میں پیش کرتا ہوں وہ اعلیٰ ہے اس کی ربوبیت کے کسی شعبہ میں بھی نقص نہیں پایا جاتا.وہ اگر تعلیم دیتا ہے تو غیر ناقص تعلیم دیتا ہے.سامان مہیا کرتا ہے تو ایسے سامان ہی مہیا کرتا ہے جو ضروری ہوتے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ اس کی ربوبیت ناقص ہو.جن سامانوں کی ضرورت ہو وہ مہیا نہ کرے یا جن سامانوں کی ضرورت نہ ہو ان کو مہیا کر دے.ماں باپ کی تربیت میں یہ نقص ہوتا ہے کہ وہ بعض دفعہ صحیح ضرورت کو نہیں پہچانتے.ایسے وقت میں غذا دے دیتے ہیں جب غذا دینے کی ضرورت نہیں ہوتی.یا اس وقت بچے کو غذا نہیں دیتے جب اسے غذا کی ضرورت ہوتی ہے.بچے زیادہ تر اسی لئے بیمار ہوتے ہیں کہ ماں باپ ان کی غور وپرداخت اور پرورش میں غلطیوں کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں.بعض دفعہ بچے کو دودھ کی ضرورت ہوتی ہے مگر ماں اسے دودھ نہیں پلاتی.نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کمزور اور نحیف ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ اسے دودھ کی ضرورت نہیں ہوتی مگر ذرا سا رونے پروہ اسے دودھ پلانا شروع کر دیتی ہے جس سے اس کے معدہ میں کئی قسم کی خرابیاں

Page 31

پیدا ہو جاتی ہیں یا بعض دفعہ بچہ ایسی عمر کو پہنچ جاتا ہے جب اسے ٹھوس غذا کھلانی چاہیے مگر ماں اسے دودھ ہی پلاتی جاتی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بھی کمزور ہو جاتی ہے اور بچہ بھی ٹھوس غذا کو ہضم کرنے کی قوت کو کھو بیٹھتا ہے.دودھ ہمیشہ کے لئے غذا نہیں بلکہ صرف ایک وقت تک کےلئے غذا ہے.اگر اس وقت کے گذرنے کے بعد بھی بچے کو دودھ پلایا جائے تو اس کے معدہ میں اس قسم کی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ٹھوس غذا ہضم نہیں کر سکتا.اسے سیّال غذا کی ہی عادت رہتی ہے.ذرا ٹھوس غذا اندر جائے تو اسہال شروع ہو جاتے ہیں.بڑوں کو دیکھ لو جب کوئی بیمار ہو اور دس پندرہ دن دودھ یا چاول استعمال کرتا رہے تو اس کے بعد جب وہ روٹی کھانا شروع کرتا ہے تو ابتدا میں اسے بدہضمی ہو جاتی ہے کیونکہ سیّال غذا استعمال کرنے کی وجہ سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے.اسی طرح دودھ بے شک ایک اچھی غذا ہے مگر بچے کے لئے خدا تعالیٰ نے ڈیڑھ دو سال تک ہی اسے غذا بنایا ہے اگر بعد میں بھی دودھ جاری رکھا جائے جیسا کہ ناواجب محبت کرنے والی مائیں بعض دفعہ تین تین چار چار پانچ پانچ بلکہ سات سات سال تک دودھ پلاتی چلی جاتی ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اوّل تو دودھ خراب ہو جاتا ہے اور وہ بچے کو بیمار کر دیتا ہے دوسرے اس کے معدے کو سخت غذائیں ہضم کرنے کی عادت نہیں پڑتی اور اس کا معدہ ہمیشہ کے لئے کمزور ہو جاتا ہے جس طرح بڑی عمر کے آدمی کو اگر ٹھوس غذا نہ ملے تو وہ کمزور ہوجاتا ہے اسی طرح بچے کو جب ٹھوس غذا کی ضرورت ہو اگر دودھ پر ہی رکھا جائے تو وہ بھی کمزور ہو جاتا ہے.مگر بعض عورتوں کو دیکھا گیا ہے وہ کئی کئی سال تک ناواجب محبت کے جوش میں بچے کو دودھ پلاتی جاتی ہیں اور جب پوچھا جائے کہ کیوں پلاتی ہو تو وہ کہہ دیتی ہیں کیا کریں یہ چھوڑتا ہی نہیں.اگر چھڑائیں تو رو پڑتا ہے.نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خود بھی کمزور ہو جاتی ہیں اور بچہ بھی کمزور ہو جاتا ہے.تو فرماتا ہے باقی رب کامل نہیں.کبھی کسی چیز کی ضرورت کا موقع ہو گا تو وہ مہیا نہیں کریں گے.کبھی موقع نہیں ہو گا تو مہیا کر دیں گے مگر خدا تعالیٰ ایسا نہیں اس کی ربوبیت ہر قسم کے نقائص سے منزّہ اور پاک ہے.قرآن مجید کے آخری زمانے میں نازل کئے جانے کی وجہ میں نے تمہید میں یہ بتایا تھا کہ پہلی سورۃ کی آیت اِنَّہٗ لَقَوْلٌ فَصْلٌ سے یہ اعتراض پیدا ہوتا تھا کہ خدا تعالیٰ نے شروع میں ہی کیوں قولِ فصل نازل نہیں کر دیا اس کا جواب اس آیت میں دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ ربّ ہے اس لئے وہ ضرورت اور تدریج کو ضرور مدنظر رکھتا ہے.جب ایک ماں جو ناقص طور پر صفتِ ربوبیت کو ظاہر کرنے والی ہے شروع میں ہی اپنے بچے کو روٹی نہیں کھلا دیتی اور صرف دودھ پلاتی ہے پھر ہم غیر مناسب غذا کس طرح دے سکتے تھے.لیکن

Page 34

میں اس کا ذکر کر دیا گیا.یہ نہیں ہوا کہ بدی کی ایجاد سے پہلے الٰہی کلام میں کس بدی کا ذکر کر دیا گیا ہو.اگر ابتدا میں ہی کامل شریعت کے نزول کے ساتھ ہر قسم کی بدیوں کا ذکر کر دیا جاتا تو وہ جرائم جو ہزاروں سال بعد پیدا ہوئے ان کی بنیاد اسی وقت پڑ جاتی اور دنیا اخلاقی اور روحانی اعتبار سے تباہ ہو جاتی.پھر بعض ربوبیتیں ایسی ہوتی ہیں جو خود غرضی کے ماتحت ہوتی ہیں.انسان خوشامدکے لئے یا جھوٹی نیک نامی حاصل کرنے کے لئے دوسرے سے معاملہ کرتا ہے مگر خدا تعالیٰ ایسا نہیں کرتا.یا انسان بعض دفعہ بے موقع اور بےمحل کام کر دیتا ہے مگر خدا کی ربوبیت میں کوئی نقص نہیں پایا جاتا.یہی مضمون ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ تیرے رب کی ربوبیت ایسی نہیں جو اپنے اندر کسی قسم کا نقص رکھتی ہو.پس گو نام کے لحاظ سے صفات الٰہیہ میں دوسروں کو بھی ناقص طور پر اشتراک حاصل ہے مگر حقیقتاً صفات الٰہیہ دوسروں کی صفات سے بالکل مغائر ہیں.جیسے رب ہونے کے لحاظ سے لوگوں کو ایک قسم کا اشتراک حاصل ہے یا رحیم ہونے یا عالم ہونے یا مالک ہونے میں بھی وہ ان ناموں میں مشترک ہوتے ہیں.لیکن یہ اشتراک صرف ظاہر میں ہو گا.حقیقت دونوں کی جداگانہ ہوگی.ناموں میں اشتراک محض اس لئے ہے کہ اس کے بغیر انسان خدا تعالیٰ کی صفات کو سمجھ نہیں سکتا تھا اسی لئے خدا تعالیٰ کی صفت سے ملتا جلتا نام اس کا رکھ دیا ورنہ انسان کی صفت بالکل اور رنگ کی ہے اور خدا تعالیٰ کی صفت اور رنگ کی.یہ طریق صرف تقریب تفہیم کے لئے اختیار کیا گیا ہے ورنہ خدا تعالیٰ کی ربوبیت اور قسم کی ہے اور بندے کی ربوبیت اور قسم کی.خدا کی رحیمیّت اور قسم کی ہے اور بندے کی رحیمیّت اور قسم کی.خدا کی مالکیّت اور قسم کی ہے اور بندے کی مالکیّت اور قسم کی.خدا اور بندے کا اگر بعض صفات کے لحاظ سے ایک قسم کا نام رکھا جاتا ہے تو اس لئے کہ بندہ خدا تعالیٰ کی صفات کو سمجھ سکے.اگر ہم انسان کو بھی مالک کہتے ہیں اور خدا کو بھی مالک کہتے ہیں تو اس کا مفہوم صرف اس قدر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں جو مالکیّت کی صفت پائی جاتی ہے اس سے ایک ناقص تشابہ انسان کو بھی حاصل ہے نہ کہ ویسی ہی صفت انسان کو حاصل ہے.کیونکہ بندے کی صفت ناقص ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ کی صفت کامل ہوتی ہے.پس فرمایا سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى تیرا رب جو اعلیٰ ہے یعنی اس کی ربوبیت سب دوسروں سے بلند اور ارفع ہے اس کی تسبیح کر یعنی خدا تعالیٰ کے صفاتی اسماء میں شریک ہونے کی وجہ سے لوگوں کے بعض ناقص افعال کی بناء پر لوگ خدا تعالیٰ کی صفات کے متعلق بھی کئی قسم کے شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ بندے اور خدا کے کام ایک جیسے ہیں.تُو ان شبہات کا ازالہ کر اور خدا تعالیٰ کی ربوبیت پر جو اعتراضات وارد ہوتے ہیں ان کو دور کر.یہ ایک لطیف اور وسیع مضمون ہے کہ

Page 35

صفات الٰہیہ کے ظاہری اشتراک سے دھوکا نہیں کھانا چاہیے.سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى میں اسم سے مراد خدا تعالیٰ کے سب اسماء دوسرے معنے اس آیت کے یہ ہیں کہ اسم سے مراد ہر اسم یعنی اسماء ہیں اور مراد یہ ہے تیرا رب جو اعلیٰ ہے اس کے نام کی تسبیح کر یعنی سب سے زیادہ احسان تجھ پر تیرے رب کا ہے جس سے بڑھ کر اور کوئی ربوبیت نہیں کر سکتا.جب اس نے تجھ سے وہ سلوک کیا ہے جو اور کسی سے نہیں کیا تو اب تیرابھی فرض ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کی ذات پر کسی قسم کا اعتراض کرے تو اس کے اعتراض کا ازالہ کر.یہ ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کا تیرے ساتھ وہ معاملہ رہا ہے جس کی دنیا میں اور کہیں نظیر نہیں ملتی اس لئے تو ہی صحیح طور پر لوگوں کے شکوک کا ازالہ کر سکتا ہے کیونکہ جس نے خدا تعالیٰ کو دیکھا ہو وہی اس کی صفات پر لوگوں کے اعتراضات کو ردّ کر سکتا ہے جس نے اپنی ذات میں خدائی صفات کا مشاہدہ ہی نہ کیا ہو وہ کسی کے اعتراض کا کیا ازالہ کر سکتا ہے.پس فرماتا ہے ربِّ اعلیٰ نے تیری خود ربوبیت کی ہے اور تیرے ساتھ وہ سلوک کیا ہے جو دنیا میں اور کسی سے نہیں کیا اس لئے اب یہ تیرا کام ہے کہ صفاتِ الٰہیہ میں سے ہر صفت پر جو اعتراضات لوگوںکی طرف سے وارد ہوتے ہیں ان کو دور کر اور ان کو بتا کہ خدائی صفات ہر قسم کے نقائص سے منزّہ ہیں.واقعات پر غور کر کے دیکھ لو خدا تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا سلوک کیا ہے ویسا سلوک دنیا میں اور کسی سے نہیں ہوا.اس لئے خدا تعالیٰ کی صفات کو جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم سمجھ سکتے تھے کوئی اور شخص نہیں سمجھ سکتا تھا.مثلاً خدا تعالیٰ کی مالکیّت کی صفت لے لو.خدا نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کے لئے جس رنگ میں اپنی مالکیت کا اظہار کیا اس رنگ میں ابوجہل کے لئے نہیں کیا.ابو جہل تو صرف خیالی طور پر سمجھتا تھا کہ چونکہ لوگ کہتے ہیں خدا مالک ہے اس لئے میں بھی سمجھتا ہوں کہ وہ مالک ہے مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خدا تعالیٰ نے عملًا مالک بن کر دکھا دیا کہ مالک کون ہوتا ہے؟ وہی جس کے قبضہ و اختیار میں تمام چیزیں ہوں اور وہ جس کو چاہے دے اور جس سے چاہے واپس لے لے.خدا تعالیٰ نے بھی عربوں سے حکو مت لے لی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی.اب بھلا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا خدا تعالیٰ کی اس صفت کو اور کون صحیح طور پرسمجھ سکتا تھا.دوسرے لوگ بھی خدا تعالیٰ کو مالک سمجھتے ہیں مگر اس طرح کہ زید کہتا ہے خدا مالک ہے، بکرکہتا ہے خدا مالک ہے، خالد کہتا ہے خدا مالک ہے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے خود مالک بن کر دکھا دیا اور اپنی اس صفت کا آپؐپر بلاواسطہ اظہار کیا اس لئے آپؐاس صفت کو جس رنگ میں سمجھ سکتے تھے دوسرے لوگ

Page 36

کہاں سمجھ سکتے تھے.یامثلاً خدا تعالیٰ کی صفت ربوبیت کو ہی لے لو لوگ دنیا میں پیدا ہوتے.ماں باپ کے زیرِ سایہ رہ کر پرورش حاصل کرتے اور اساتذہ سے علوم حاصل کرتے ہیں انہیں یہی نظر آتا ہے کہ ماں باپ نے روٹی کھلائی.ماں باپ نے کپڑے دیئے ماں باپ نے روپے خرچ کئے اور اساتذہ نے ہم کو پڑھا دیا.وہ خدا تعالیٰ کو رب تو کہتے ہیں مگر اس کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی محض سنی سنائی بات ہوتی ہے.وہ حیران ہوتے ہیں کہ ہمارے مولوی تو کہتے ہیں خدا رزق دیتا ہے.خدا روپیہ دیتا ہے.خدا علم دیتا ہے مگر ہمیں تو یہی نظر آتا ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں کھلایا اللہ تعالیٰ نے نہیں کھلایا.ہمارے ماں باپ نے ہمیں پڑھایا اللہ تعالیٰ نے نہیں پڑھایا.لیکن چونکہ لوگ کہتے ہیں کہ اصل رب خدا ہے اس لئے وہ بھی خدا تعالیٰ کو رب کہہ دیتے ہیں ان کے دل اس بات پر یقین نہیں رکھتے اور ان کی آنکھیں خدا تعالیٰ کی اس صفت کو دیکھنے سے قاصر رہتی ہیں مگر فرماتا ہے سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى اور لوگوں کے سامنے تو خدا تعالیٰ اپنی ادنیٰ ربوبیت ظاہر کر رہا تھا مگر تیرے لئے اس نے اپنی اعلیٰ ربوبیت کو ظاہر کیا.یعنی خدا تعالیٰ کی ربوبیت د۲و قسم کی ہوتی ہے ایک ادنیٰ ربوبیت جو لوگوں کے توسط سے ظاہر ہوتی ہے اور ایک اعلیٰ ربوبیت جو توسط کے بغیر ظاہر ہوتی ہے.پس فرماتا ہے تو ان اعتراضات کو دور کر جو ہماری ربوبیت کی صفت پر کئے جاتے ہیں.لوگوں کو ہم نے روٹی کھلائی مگر ان کے ماں باپ کے ذریعہ.لوگوں کو ہم نے علم سکھایا مگر ان کے استادوں کے ذریعہ.لیکن تجھے ہم نے براہِ راست اپنی تربیت میں رکھا.تجھے اپنے پاس سے رزق دیا اور خود علم سکھایا اور اپنی تمام صفات کا بلا واسطہ ظہور تیرے لئے کیا.اب تیرا فرض ہے کہ تو صفاتِ الٰہیہ پر لوگوں کے اعتراضات کو دور کرے.اور ان کے شکوک و شبہات کا ازالہ کرے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا تعالیٰ کی صفات کا بلاواسطہ ظہور رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جس رنگ میںہر قسم کے علوم سے نوازا اور اپنی صفات کا براہِ راست نمونہ آپؐکو دکھایا اس کا صرف اس بات سے ہی اندازاہ لگایا جا سکتا ہے کہ لوگ تو دنیوی استادوں سے علوم سیکھتے ہیں.مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خود براہِ راست ہر قسم کا علم سکھایا.پھر لوگوں کو علم کے حصول کے لئے بڑی بڑی مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشقت برداشت نہیں کرنی پڑی.لوگ تورات پڑھنا چاہتے ہیں تو کبھی عبرانی زبان سیکھتے ہیں کبھی یونانی زبان سیکھتے ہیں کبھی پرانے صُحف کا مطالعہ کرتے ہیں اور کئی سال ان کے اسی جدوجہد اور تگ و دومیں صرف ہو جاتے ہیں مگر اس کے باوجود ان کو جو علم حاصل ہوتا ہے وہ ناقص ہوتا ہے اور بسا اوقات بعد کی تحقیق اس کا غلط ہونا ثابت کر دیتی ہے.لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے ہیں.

Page 37

آپؐکو کوئی پتہ نہیں کہ تورات میں کیا کیا احکام تھے.یا بنی اسرائیل کے ساتھ کیا کیا واقعات گذرے.یا موسٰی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کلام کیا تھا.آپؐان سب امور سے بے خبری کی حالت میں رات کو بستر پر سوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپؐپر ان تمام حالات کو منکشف کر دیتا ہے اور پھر وہ حالات ایسے صحیح ثابت ہوتے ہیں کہ آج وہ باتیں تو سچی ثابت ہورہی ہیں جو خدا تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں لیکن وہ باتیں غلط ثابت ہو رہی ہیں جو لوگوں نے بہت بڑی جدّوجہد اور سالہا سال کی محنت کے بعد معلوم کی تھیں اور تاریخی کتابوںمیں درج کی تھیں.اب دیکھ لو اس بلاواسطہ ربوبیت کے نتیجہ میں جس طرح آپؐکہہ سکتے تھے کہ خدا علیم ہے اس طرح اور کون خدا کے علیم ہونے کی شہادت دے سکتا تھا بے شک لوگ بھی خدا تعالیٰ کو علیم تسلیم کرتے ہیں مگر اس لئے نہیںکہ انہوں نے خدا تعالیٰ کے علیم ہونے کا مشاہدہ کیاہوتا ہے بلکہ اس لئے کہ ان کے ماں باپ یا استاد کہتے ہیں کہ خدا علیم ہے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رات کو بغیر علم کے سوئے اور صبح کو آپؐکا سینہ ہر قسم کے علوم سے بھرا ہوا تھا.آپؐجس طرح خدا تعالیٰ کے علیم ہونے کی صفت کا بے عیب ہونا ظاہر کر سکتے تھے دوسرے لوگ اس طرح کہاں ظاہر کر سکتے تھے.پھر مثلاً رزق کو لے لو.لوگ دیکھتے ہیں کہ انسان خود محنت کرتا، خود روزی کماتا اور خود اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے لئے معاش کا سامان مہیا کرتا ہے.ان کے سامنے خدا تعالیٰ کی صفت رزاقیت بغیر توسط کے ظاہر نہیں ہوتی.نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی اس صفت کے متعلق محض سماعی ایمان رکھتے ہیں مشاہدہ کی برکات ان کو حاصل نہیں ہوتیں.وہ بے شک رسمی طور پر اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ رزاق ہے مگر ان کے دل اس صفت کے متعلق ہرقسم کے یقین سے خالی ہوتے ہیں.لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اپنی اس صفت کو بھی بغیر کسی توسط کے ظاہر کیا اور آپؐکو جب بھی رزق ملا بغیر محنت کے ملا.آپؐجب بچے تھے اللہ تعالیٰ نے آپؐکی غیر معمولی محبت آپؐکے رشتہ داروں کے دلوں میں پیدا کر دی.یہاں تک کہ آپؐکی تربیت کے لئے جو دایہ مقرر ہوئی وہ بھی آپؐسے بے انتہا محبت کرنے والی ثابت ہوئی.چنانچہ تاریخوں میں ذکر آتا ہے کہ حلیمہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دایہ تھیں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیا کرتی تھیں اور اس کی وجہ یہ تھی کہ خدا تعالیٰ نے آپؐکو ان کے لئے رزق کا ذریعہ بنا دیا تھا.آپؐکی دایہ کے خاندان کے لوگ سخت غربت کی حالت میں تھے مگر آپؐکے آنے پر خدا تعالیٰ نے ان کی غربت کو دور کر دیا اور اپنے فضل کے دروازے ان کےلئے کھول دئیے اس لئے آپؐسے ان کو بےانتہا محبت ہو گئی.آنحضرتؐکی وجہ سے جو آپؐکی دایہ پر خدا کا فضل ہوا تھا اس وجہ سے وہ یہ چاہتی تھیں کہ زیادہ سے زیادہ عرصہ آنحضرتؐان کے گھر میں رہیں.تا وہ برکات جو آپؐکی وجہ سے ان کے گھر پر نازل ہو رہی تھیں ان سے زیادہ

Page 38

سے زیادہ متمتع ہو سکیں.چنانچہ جب آپؐدو سال کے ہوئے تو آپؐکی دایہ آپؐکی والدہ کے پاس گئیں اور اصرار کرکے انہیں واپس لے آئیں.(السیرۃ النبویۃ لابن ھشام زیر عنوان ولادۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورضاعتہ) مکہ کے لوگوںمیں دستو ر تھا کہ وہ اپنے بچے ارد گرد کے گاؤں میں رہنے والی عورتوں کے سپرد کر دیا کرتے تھے.تاکہ کھلی ہوا میں رہنے کی وجہ سے ان کی صحت اچھی رہے اور زبان بھی صاف رہے.کیونکہ بدوی لوگوں کی زبان شہریوں کی نسبت زیادہ فصیح ہوا کرتی ہے.اور گاؤں کی عورتیں اس لئے شہر کے بچوں کو لے جاتی تھیں کہ ان بچوں کی پرورش کے لئے ان کے ماں باپ کافی رقم ان کو دیتے تھے جس سے ان کا گذارا بھی اچھا ہو جاتا تھا.چنانچہ حلیمہ بھی اسی غرض سے مکہ میں آئی اور اس غرض کے لئے آئی کہ اگر کسی کا بچہ ملے تو اسے اپنے ساتھ لے جائے.مگر وہ کہتی ہیں میں مکہ کے جس گھر میں بھی گئی لوگ میرے پھٹے پرانے کپڑوں اور پریشان بالوں کو دیکھ کر کہتے کہ ہم تجھے اپنا بچہ نہیں دے سکتے کیا ہم نے اپنا بچہ بھوکا مارنا ہے کہ اسے تیرے حوالے کر دیں.اسی حالت میں مَیں سارا دن مکہ میں پھرتی رہی مگر مجھے کوئی بچہ نہ ملا.ادھر یہ واقعہ ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سارا دن اپنا بچہ بعض دوسری عورتوں کو دینے کے لئے اصرار کرتی رہیں مگر کوئی عورت اس بچہ کو لینے کے لئے تیار نہ ہوتی.وہ یہی کہتیں کہ تو ایک غریب عورت ہے ہم اس بچہ کو لے گئیں تو تُو نے ہمیں کیا انعام دینا ہے.گویا مکہ میں ایک عورت کو سارا دن کوئی بچہ نہ ملا اور ایک عورت کو سارا دن اپنے بچہ کے لئے کوئی دایہ نہ ملی.دایہ کو ہر گھر سے اس لئے ردّ کیا گیا کہ وہ ایک غریب عورت ہے اگر بچہ لے گئی تو وہ اس کی پوری طرح پرورش نہ کر سکے گی.اور بچے کو اس لئے ردّ کیا گیا کہ اس کی ماں ایک غریب اور بیوہ عورت تھی وہ پالنے والی کو انعام کیا دے گی.اس لئے سب عورتیں اسے کہتیں کہ ہم تیرے بچہ کو لے گئیں تو ہمیں تجھ سے کسی انعام کی امید نہیں ہو سکتی.حلیمہ کہتی ہیں جب شام ہو گئی اور سورج غروب ہونے لگا تو میں شرمندہ اور حیران ہو گئی اور سوچنے لگی کہ سارا دن گذر گیا اور مجھے کسی نے غربت کی وجہ سے اپنا بچہ نہیں دیا کہ اتنے میں مجھے کسی نے بتایا کہ فلاں گھر میں ایک بچہ ہے جسے ابھی تک کوئی دایہ نہیں ملی.تُو اس گھر میں جا اور اس بچے کو لے لے.حلیمہ کہتی ہیں میں نے سمجھا کہ خالی ہاتھ واپس جانے میں جو شرمندگی ہے اس سے یہ بہتر ہے کہ میں اس بچہ کو ہی اپنے ساتھ لے جاؤں.چنانچہ میں گئی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے آئی.جب میں گھر پہنچی تو ایک عجیب نظارہ نظر آیا.ہماری بکریوں کا دودھ بوجہ قحط سالی کے خشک ہو چکا تھا اور دیر سے ہمارے ہاں کوئی دودھ نہیں تھا لیکن جب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھر پہنچی تو ہماری بکریوں کے تھَن دودھ سے بھر گئے.وہ کہتی ہیں میں دل میں تو کڑھتی آئی تھی کہ محض اپنی ناک کے لئے اور

Page 39

سہیلیوں میں شرمندگی سے بچنے کے لئے میں اس بچے کو لائی ہوں ورنہ اس بچے کی ماں مجھے کیا دے سکتی ہے لیکن جب میں نے یہ دیکھا کہ ہماری بکریوں کے تَھن دودھ سے بھر گئے ہیں تو میں نے کہا یہ بچہ تو ہمارے لئے رزق لایا ہے.چنانچہ اس دن سے ان کے دل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھ گئی اور پھر انہوں نے اپنے بچوں سے بھی زیادہ محبت اور شفقت کے ساتھ آپؐکی پرورش کی.(السیرۃ النبویۃ لابن ھشام زیر عنوان ولادۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورضاعتہ) تو دیکھو وہ لوگ جو دوسروں کے ہاتھ سے روٹی کھاتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کو اپنا رب سمجھتے ہیں مگر اس لئے نہیں کہ انہوں نے اس کی ربوبیت کا کوئی کرشمہ دیکھا ہوتا ہے بلکہ اس لئے کہ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ رب ہے.مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خدا تعالیٰ نے اپنی صفتِ ربوبیت کا اس وقت ظہور کیا جب آپؐسمجھتے بھی نہیں تھے کہ رب کیا ہوتا ہے.اور پھر جب آپؐنے ہوش سنبھالا تو اس وقت دایہ نے آپؐکو بتایا کہ ہم نے تجھے نہیں کھلایا بلکہ تیری وجہ سے ہم نے کھایا ہے.اب سوچو کہ رب کے جو معنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ سکتے تھے وہ اور کون سمجھ سکتا تھا.یقیناً اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو وہی صحیح طور پر سمجھ سکتا ہے جو براہِ راست صفت ربوبیت کا نمونہ دیکھے.وہ شخص جو واسطوں کے ذریعہ سے کسی صفت کا مشاہدہ کرتا ہے اس پر بھی اس صفت کا اثر ہوتا ہے.مگر وہ اثر اور یہ اثر آپس میں بہت بڑا فرق رکھتے ہیں.اس کی ایسی ہی مثال ہے جیسے بعض دفعہ ہم کسی غریب کو خود پیسہ دے دیتے ہیں اور بعض دفعہ کسی اور کو پیسہ دے کر کہتے ہیں کہ یہ فلاں غریب کو دے دینا.اب یہ لازمی بات ہے کہ پیسے تو دونوں صورتوں میں غریب کو ہی پہنچیں گے مگر براہِ راست پیسہ دینے سے ہماری جو محبت اس شخص کے دل میں پیدا ہو سکتی ہے وہ مخفی صدقہ دینے سے پیدا نہیں ہو سکتی.بے شک مخفی صدقہ دینے والے کو ثواب زیادہ مل جاتا ہے مگر جسے صدقہ ملتا ہے اس کے دل میں صدقہ دینے والی کی محبت پیدا نہیں ہو سکتی.لیکن اگر کوئی شخص براہِ راست کسی غریب کو صدقہ دیتا ہے تو خواہ ثواب اسے کم حاصل ہو مگر دوسرے شخص کے دل میں محبت کا جوش پیدا ہو جائے گا اور وہ اس کے لئے ضرور دعا کرے گا.اسی طرح جن لوگوں کو خدا تعالیٰ نے ماں باپ کے ہاتھ سے روٹی کھلائی ہے ان کو خدا تعالیٰ کی ربوبیت کا وہ مزہ نہیں آ سکتا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی براہِ راست ربوبیت سے حاصل ہوتا تھا.اسی طرح خدا تعالیٰ کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ زندہ کرنے والا ہے.اس صفت کے متعلق بھی ہرشخص رسمی رنگ میں ایمان رکھتا ہے اور وہ کہہ دیتا ہے کہ ہاں مجھے ایمان ہے اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد لوگوں کو زندہ کرے گا مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خدا تعالیٰ کی یہ صفت آپؐکی زندگی میں ہی ظاہر ہوئی اور آپؐنے اس کی

Page 40

صفتِ احیاء کا اسی دنیا میں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا.آپؐجس قوم میں مبعوث ہوئے اس پر ایسی تباہی اور بربادی آئی ہوئی تھی کہ جس کی نظیر دنیا میں بہت ہی کم پائی جاتی ہے.مگر پھر خدا تعالیٰ نے آپؐکے ذریعہ ہی آپؐکے ہاتھ پر اس مردہ قوم کو زندہ کر دیا اور اسے دنیا کا فاتح اور حکمران بنا دیا.عجیب بات یہ ہے کہ اور بیمار تندرست ہونا چاہتے ہیں مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علاج کے لئے جو بیمار ملا وہ ایسا تھا جو اپنی زندگی کا خواہاں نہیں تھا.بلکہ چاہتا تھا کہ مرجائے اور اس کا وجود دنیا سے مٹ جائے.مگر پھروہی بیمار جو مرنا چاہتا تھا جو زندگی کا ملنا ناممکن سمجھتا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے اچھا ہوا، زندہ ہوا اور اس نے دنیا کے اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کو زندہ کر دیا.مکہ کے لوگ جن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی معمولی تاجر تھے.نہ ان کو حکومت حاصل تھی، نہ ان میں کوئی نظام موجود تھا، نہ انہیں کوئی عزت اور شہرت حاصل تھی.انتہائی کس مپرسی کی حالت میں ایک گوشہ گمنامی میں پڑے ہوئے تھے.مگر دیکھو وہ لوگ آپؐکے ذریعہ سے کس طرح زندہ ہو کر دنیا میں پھیل گئے.جس طرح چیل جھپٹا مار کر اپنے شکار کو قابو میں کر لیتی ہے اسی طرح وہ دیوانہ وار دنیا میں نکلے اور بڑی بڑی حکومتوں کو انہوں نے تَہ وبالا کر دیا.اہلِ عرب کی حیثیت اس قدر معمولی تھی کہ ہمسایہ حکومتوں کے ادنیٰ ادنیٰ تحصیلدار بھی ان کو ڈانٹ ڈپٹ دیا کرتے تھے.مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنے کے بعد ان کی طاقت کا یہ حال ہو گیا کہ وہ بڑی بڑی حکومتوں کے ساتھ ٹکرانے لگ گئے.قیصر و کسریٰ کی سلطنتیں ان کے مقابلہ میں پاش پاش ہو گئیں.اور بڑے بڑے بادشاہ گردن جھکائے اور ہتھیار ڈالے ان کے سامنے حاضر ہوئے.یہ نمونہ تھا اس احیاء کا جو اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا.اور لوگوں کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ دوسروں سے سن کر کہہ دیتے ہیں کہ خدا مردے زندہ کیا کرتا ہے.باپ نے کہہ دیا کہ خدا مُـحْیٖ ہے تو بچے نے بھی مان لیا.استاد نے کہہ دیا کہ خدا مُـحْیٖ ہے تو شاگرد نے بھی تسلیم کر لیا مگر جس شخص نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ خدا مُـحْیٖ ہے جس شخص نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ وہ قوم جو صدیوں سے مردہ چلی آرہی تھی.جو زندہ نہیں ہونا چاہتی تھی وہ زندہ ہو گئی.وہ فاتح اور حکمران ہو گئی.وہ خدا تعالیٰ کی اس صفت کا بے عیب ہونا جس طرح ظاہر کر سکتا ہے کوئی دوسرا کس طرح کر سکتا ہے.اسی طرح خدا تعالیٰ کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ شافی ہے.مگر لوگ اس صفت کی حقیقت سے ناواقف ہوتے ہیں.وہ زبان سے تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شافی ہے مگر انہوں نے اس کی صفتِ شفا کا کوئی عملی نمونہ دیکھا نہیں ہوتا.وہ تو اتنا ہی جانتے ہیں کہ ہم نے ہَڑ کھائی اس لئے پاخانہ آ گیا.ان کا ذہن صرف مادیات میں ہی الجھ کر رہ جاتا ہے اس عظیم الشان ہستی کی طرف ان کا دل متوجہ نہیں

Page 41

ہوتا جو اس تمام کارخانۂ عالم کو چلا رہی ہے.ان کا ذہن ہَڑ کی طرف تو چلا جاتا ہے مگر خدا تعالیٰ کے شافی ہونے کی طرف ان کا ذہن نہیں جاتا.مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے اپنی اس صفت کا بھی براہِ راست نمونہ دکھایا.خیبر کی فتح کا سوال پیدا ہوا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ کو بلایا اور لشکرِ اسلامی کا عَلم آپؓکے سپرد کرنا چاہا مگر حضرت علیؓ کی آنکھیں دُکھ رہی تھیں.اور شدّتِ تکلیف کی وجہ سے وہ سوجھی ہوئی تھیں.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ کو اس حالت میں دیکھا تو آپؐنے علیؓ سے فرمایا ادھر آؤ.وہ سامنے آئے تو آپ نے اپنا لعابِ دہن حضرت علیؓ کی آنکھ پر لگایا اور ان کی آنکھیں اسی وقت اچھی ہوگئیں (السیرۃ النبویۃ لابن ہشام زیر عنوان ذکر المسیـر الی خیبـر) آپؐجانتے تھے کہ خدا نے کہا ہے خیبر علیؓ نے فتح کرنا ہے.اور جب کہ خدائی فیصلہ یہ ہے تو اس کی آنکھ بیمار نہیں رہ سکتی.آپؐنے لعاب دہن لگایا اور آنکھ فوراً اچھی ہوگئی.اب جس شخص کے ساتھ یہ معاملہ گذرا ہو وہی بتا سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ شافی ہے دوسرا اگر کچھ کہے گا تو یہی کہ میں نے سنا ہے کہ خدا شافی ہے مگر مجھے اس کی اس صفت کے متعلق کوئی مشاہدہ حاصل نہیں.سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى سے یہ مراد کہ رب کی اعلیٰ شان کو ظاہر کر غرض اللہ تعالیٰ کی تمام صفات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلاواسطہ دیکھیں مگر لوگوں نے ان صفات کو بالواسطہ دیکھا اس لئے لوگ ان عیوب کو دور نہیں کر سکتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کئے جاتے تھے مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذاتی مشاہدہ کی بنا پر ان عیوب کو بڑی عمدگی اور خوبی کے ساتھ دور کر سکتے تھے اس لئے فرمایا سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے رب کے نام کی تسبیح کر اس لئے کہ تیرے لئے اس کی ربوبیت اعلیٰ ظاہر ہوتی ہے مگر اور لوگوں کے لئے ربوبیت ادنیٰ ظاہر ہوتی ہے اس لئے لوگوں نے اس کی صفات کا نقش نہایت دھندلی صورت میں دیکھا ہے مگر تیرے لئے تو ہم اپنی تمام صفات کے ساتھ ظاہر ہو گئے ہیں اور تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ ہم میں کوئی نقص نہیں.اس لئے بنی نوع انسان کی طرف سے جو اعتراضات کئے جاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی تعلیم میں یہ نقائص ہیں.اس کی صفات میں یہ عیوب ہیں.ان کی پورے زور سے تردید کر.کوئی کہتا ہے بتوں کو خدائی دے دی گئی ہے.کوئی کہتا ہے خدا کا بیٹا ہے.کوئی کہتا ہے فرشتے اس کی بیٹیاں ہیں.کوئی کہتا ہے وہ کلام نہیں کرتا.کوئی کہتا ہے کائناتِ عالم کے چلانے میں صرف اسباب کا دخل ہے خدا تعالیٰ کا ہاتھ اس میں کوئی کام نہیں کر رہا.غرض کئی قسم کے اعتراضات ہیں جو لوگوں کی طرف سے کئے جاتے ہیں.اور وہ اس قسم کے اعتراضات میں اس لحاظ سے معذور بھی سمجھے جا سکتے ہیں کہ انہوں نے ہم کو دیکھا نہیں.ہماری صفات

Page 42

اور جلال اور قدرت کا مشاہدہ انہوں نے نہیں کیا مگر تو نے تو ہم کو دیکھ لیا ہے کیونکہ ہم تیرے لئے ربّ الاعلیٰ ہونے کی صورت میں ظاہر ہوئے ہیں اس لئے اب یہ تیرا ہی حق ہے کہ جو عیوب لوگوں کی طرف سے منسوب کئے جاتے ہیں ان کو دور کر اور خدا تعالیٰ کی عظمت دنیا میں ظاہر کر.ان معنوں کی صورت میں اسم سے مراد سارے اسماء لئے جائیں گے صرف ایک اسم مراد نہیں لیا جائے گا.پھر اسم سے اسماء مراد لینے کی صور ت میں اس طرف بھی اشارہ سمجھا جائے گا کہ خدا تعالیٰ کی شان تو سب سے اعلیٰ ہے لیکن بوجہ اس کے کہ وہ رب ہے ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف لے جاتا ہے.اس قانون کے ماتحت اس نے پہلی کتب میں تشبیہی کلام استعمال کئے تھے لیکن اب ربوبیت اپنے کمال کو پہنچ گئی ہے اور حقیقت پر سے پردہ اٹھانے کا وقت آ گیا ہے اس لئے تو ان تمام غلطیوں کا ازالہ کر جو صفاتِ الٰہیہ کے بارہ میں پہلی کتب سے لگ رہی تھیں.اگر قرآن کریم کا سابق الہامی کتب سے مقابلہ کیا جائے تو فوراً معلوم ہو جائے گا کہ پہلی کتب میں ربّ الاعلیٰ ہونے کا اظہار نہیں کیا گیا.یعنی پہلی کتب کے نزول کے وقت چونکہ انسانی دماغ ابھی اپنے ارتقاء کو نہیں پہنچا تھا اور وہ زیادہ باریک باتوں کو سمجھنے کی استعداد نہیں رکھتا تھا بلکہ ابھی نشوونما حاصل کر رہا تھا اس لئے ان کتب میں تشبیہی کلام کثرت کے ساتھ استعمال کیا گیا تھا کبھی کسی نبی کی بعثت کو خدا کا آنا کہہ دیا جاتا.کبھی اللہ تعالیٰ کو باپ کہہ کر پکارا جاتا.کبھی اس کے پیاروں کو خدا کا بیٹا کہہ دیا جاتا.کیونکہ بغیر ان استعارات اور تشبیہی کلام کے وہ حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے تھے.مگر فرماتا ہے اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے لئے ہم ربّ الاعلیٰ ہونے کی صورت میں ظاہر ہوئے ہیں.یعنی تمام تشبیہات اور استعارات سے منزّہ اور بالا ہو کر ہم نے اپنا وجود تجھ پر ظاہر کیا ہے.اس لئے پہلی کتابوں سے جو اعتراضات پیدا ہوتے ہیں تو ان کو دور کر.پہلی کتابوں کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں کبھی اللہ تعالیٰ کو باپ کہہ دیا جاتا، کبھی اسے ماں کہہ کر پکارا جاتا ،کبھی کسی نبی کو خدا کا بیٹا کہہ دیا جاتا، کبھی کسی نبی کو خدا کا اکلوتا قرار دے دیا جاتا.اس کے یہ معنے نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ کے بھی بیٹے ہیں یا اللہ تعالیٰ بھی باپ اور ماں کی طرح ہے بلکہ صرف اس حقیقت کو ظاہر کرنے کے لئے کہ جس طرح بیٹا باپ میں سے نکلتا ہے اسی طرح نبی خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کی صفات کو ظاہر کرنے کے لئے کھڑا ہوتا ہے.یہ تشبیہی کلام استعمال کیا گیا تھا اور دراصل ایسا ہونا ضروری بھی تھا.کیونکہ انسانی دماغ ابھی نشوونما پارہا تھا وہ ارتقائی منازل کو آہستہ آہستہ طے کر رہا تھا اور ابھی وہ اس قابل نہیں ہوا تھا کہ شریعت کے باریک احکام یا الٰہی کلام کی باریک حکمتوں کو سمجھ سکے.مگر اب تیرے لئے ہم ربّ الاعلیٰ ہونے کی صورت میں ظاہر ہوئے ہیں.

Page 43