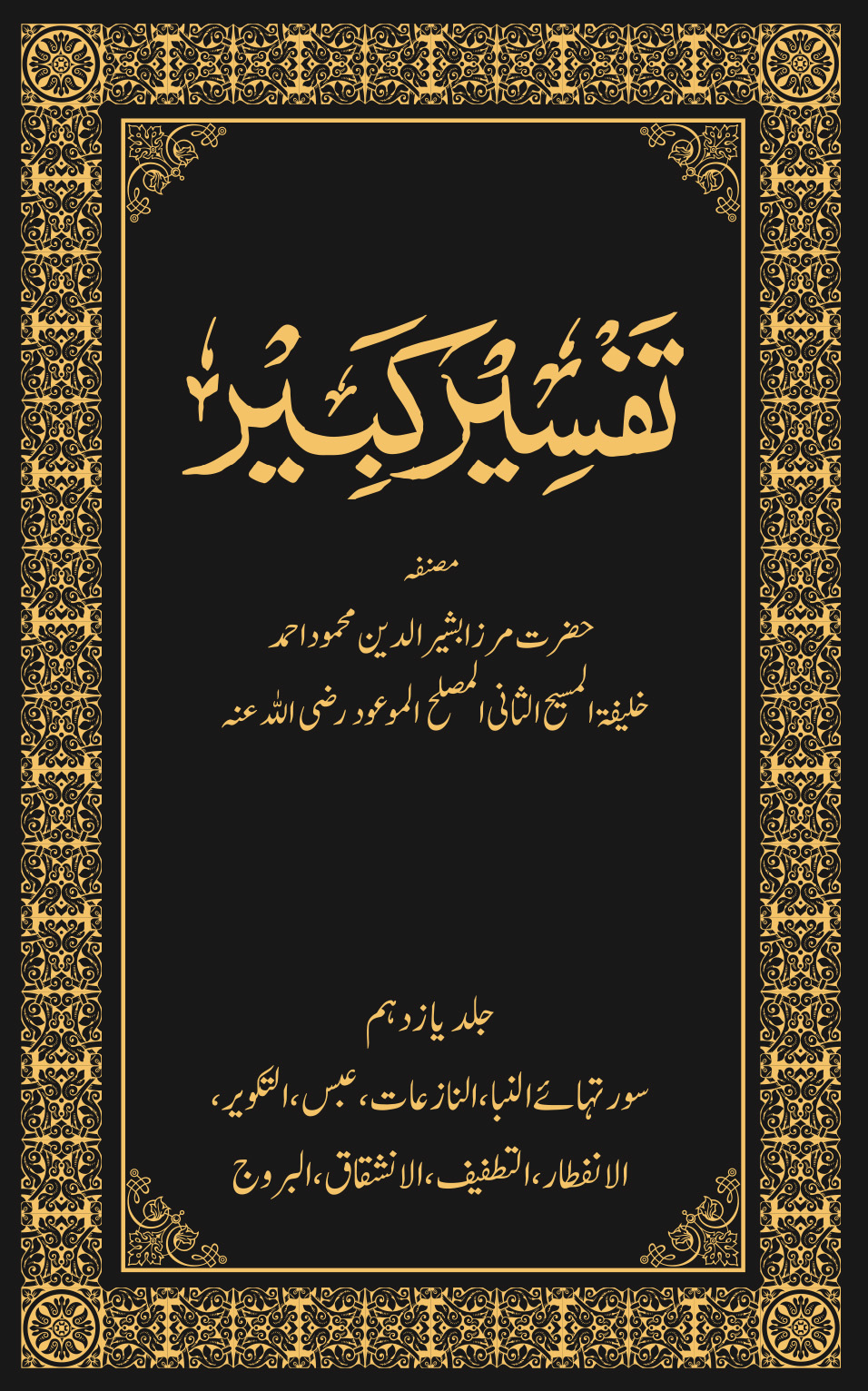

Complete Text of Tafseer-e-Kabeer Volume 11

Content sourced fromAlislam.org

Page 5

سُورَۃُ النَّبَاِ مَکِّیَّۃٌ سورۃ نبا.یہ سورۃ مکی ہے وَھِیَ اَرْبَعُوْنَ اٰیَۃً دُوْنَ الْبَسْمَلَۃِ وَ فِیْھَا رُکُوْعَانِ اور بسم اللہ کے علاوہ اس کی چالیس آیتیں ہیں اور دو رکوع ہیں سورۃ النبا کی وجہ تسمیہ یہ سورۃ النَّبَا کہلاتی ہے کیونکہ اس میں اصل ذکر ایک نبأ عظیم کا ہے.اس سورۃ میں بعث بعد الموت، قرآن کریم یا غلبۂ اسلام کا ذکر ہے یا یوں کہو کہ ان تینوں کا ذکر ہے.اس سورۃ کا پہلی سورۃ سے تعلق یہ ہے کہ پہلی سورۃ میں یومِ فصل کی طرف خصوصیت سے توجہ دلائی گئی ہے چنانچہ سورۃ الْمُرْسَلٰتکے پہلے رکوع میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِاَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ.لِيَوْمِ الْفَصْلِ.وَ مَاۤ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ(المرسلت:۱۳ تا ۱۵) یعنے کس دن کے لئے وعدہ دئیے گئے ہیں فیصلے کے دن کے واسطے اور تُوکیا جانے کہ و ہ فیصلے کا دن کیا ہے.اسی طرح فرماتا ہے ھٰذَا یَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاکُمْ وَالْاَوَّلِیْنَ (المرسلت:۳۹)یعنے یہ فیصلے کا دن ہے کہ جس کے لئے ہم نے تم کواور تم سے پہلے لوگوں کو جمع کیا ہے.گویا ایک یومِ فصل کا اس جگہ پر ذکر تھا.اس سورۃ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ یَوْمَ الْفَصْلِ کَانَ مِیْقَاتًا.یعنی یقیناً یہ فیصلے کا دن ایک مقرر وقت پر آنےوالا ہے.تو گویا سورۃ الْمُرْسَلَاتاور سورۃ النَّبا دونوں کا باہمی تعلق یومِ فصل کے ذریعہ سے ہے پہلی سورۃ میں دو دفعہ یومِ فصل کا بیان ہے اور اس سورۃ میں ایک دفعہ یومِ فصل کے ذکر کو دہرایا گیا ہے یہ بتانے کے لئے کہ ان دونوں میں اشتراکِ مضمون پایا جاتا ہے.اُس سورۃ میں بھی یومِ فصل کا بیان تھا اور اِ س سورۃ میں بھی یومِ فصل کا بیان ہے.سورۃ نباء کا پہلی سورۃ سے تعلق سورۃ النَّباابتدائی مکّی سورتوں میں سے ہے(فتح البیان سورۃ النبا ابتدائیہ).اس کی ترتیب کے متعلق نولڈک NOLDEKEجو مشرقی علوم کے متعلق جرمنی کامشہور پروفیسر ہے لکھتا ہے کہ اس سورۃ کے مضمون سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ سورۃ الْمُرْسَلَات کے ساتھ ہی اُتری ہے(تفسیر القرآن از وہیری تعارف سورۃ النباء) یہ ردّ ہے اُن مستشرقین یورپ کا جو کہا کرتے ہیںکہ قرآن کریم کی سورتوںمیں کوئی خاص ترتیب نہیں.لمبی سورتیں پہلے رکھ دی گئی ہیں اور چھوٹی سورتیں آخر میں رکھ دی گئی ہیں(THE KORAN by J.M Rodwell pg.2 preface ).اِن لوگوں کی سمجھ میں بھی جہاں جہاں کوئی بات آجاتی ہے وہاں انہیں تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سورتوں کا مضمون آپس میں ملتا ہے.اور گو وہ سارے قرآن کو ایک باترتیب کلام نہ مانیں مگر کسی کسی جگہ انہیں بھی یہ

Page 6

تسلیم کئے بغیر چارہ نہیں رہتا کہ سورتوں کا جوڑ ایک دوسری سے ملتا ہے.بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۰۰۱ (میں) اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا بار بار رحم کرنے والا ہے (پڑھتا ہوں) عَمَّ يَتَسَآءَلُوْنَ۠ۚ۰۰۲ یہ (لوگ) کس (چیز) کے بارے میں ایک دوسرے سے (بطریق انکار) سوال کر رہے ہیں حل لغات.عَمَّاصل میںعَنْ مَا ہے نونؔ چونکہ میمؔ میں مدغم ہو جاتا ہے اس لئے عَمَّا ہو گیا.عربی زبان کا یہ محاورہ ہے کہ حروف جارہ کے بعد بالعموم مَااستفہامیہ کے الف کو حذف کر دیتے ہیںاور آخر مِیم پر فتحہ بطور علامت کے رکھ دیتے ہیں (اقرب زیر حرف ’’م‘‘) مثلاً کہتے ہیں.فِیْمَ.لِمَ.بِمَا.اِلَامَ.عَلٰی مَ.عَمَّ.بلکہ عام قاعدہ یہ ہے کہ وزن کے لحاظ سے جہاں الف ظاہر کرنے کا فائدہ ہو وہاں الف لاتے ہیں ورنہ بالعموم اس کو حذف کر دیتے ہیں.یعنی جہاں توازن میں یا بولنے میں زیادہ سہولت الف کے لانے میں ہو اُسی جگہ الف ظاہر کرتے ہیں ورنہ نہیں.یَتَسَآءَلُوْنَ اَلتَّسَاءُ لُ کے معنے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے پوچھنا.اور جب تَسَأَلَ الْقَوْمُ کہیں تو معنے ہوں گے سَأَ لَ بَعْضُھُمْ بَعْضًا (اقرب ) یعنی آپس میں ایک دوسرے سے انہوں نے پوچھا.اور یَتَسَآءَ لُوْنَ کے معنے ہوں گے آپس میں وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں.پس عَمَّ یَتَسَآءَ لُوْنَکے معنے ہوں گے آپس میں ایک دوسرے سے وہ کس کے بارے میں پوچھتے ہیں یا کس کے بارے میں وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں.تفسیر.سوال کی مختلف اغراض ایک دوسرے سے سوال مختلف وجوہ کی بنا پر کئے جاتے ہیں.کبھی سوال زیادتی ٔ علم کے لئے ہواکرتا ہے یعنی ایک انسان دوسرے انسان سے علم حاصل کرنا چاہتا ہے.مثلاً کسی کو راستہ معلوم نہیں تو وہ دوسرے سے پوچھتا ہے فلاں رستہ کدھر کو جاتا ہے یا پوچھتا ہے فلاں شہر کی طرف کون سا رستہ جاتا ہے.یا کسی لفظ کے معنے معلوم نہ ہوں تو وہ دوسرے سے پوچھتا ہے فلاں لفظ کے کیا معنے ہیں.اور یا پھر سوال امتحان کے لئے ہوا کرتا ہے یعنی سوال کرنے والا جانتا تو ہے کہ جس لفظ کے متعلق وہ پوچھ رہا ہے اس کے کیا معنے ہیں

Page 7

مگر وہ یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ آیا دوسرے کو بھی وہ معنے معلوم ہیں یا نہیں.یہ سوال بھی بلاواسطہ عدمِ علم پر ہی دلالت کرتا ہے کیونکہ گو اس کو ان معنوں کا علم تو ہوتا ہے مگر اُسے یہ علم نہیں ہوتا کہ دوسرے کو بھی اس کا علم ہے یا نہیں.لیکن کبھی سوال اظہارِ تعجب کے لئے بھی ہوا کرتا ہے جیسے بعض دفعہ بیٹا اپنے باپ کی گستاخی کرے تو باپ اُسے کہتا ہے تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ یعنی تمہیں اتنی سمجھ تو ہونی چاہیے کہ میں تمھارا باپ ہوں اور باپ کا ادب کرناضروری ہوتا ہے یا آقا اپنے غلام کو یا افسر اپنے ماتحت کو کہتا ہے تم جانتے ہو مَیں کون ہوں؟ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اُسے علم نہیں ہوتا کہ وہ کون ہے.پھر اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہوتا کہ تم نہیں جانتے ہو کہ میں کون ہوں.بلکہ اس موقع پر سوال کرنے والا یہ بھی جانتا ہے کہ وہ کون ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ جس سے سوال کیا گیا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ حقیقت کیا ہے.مگر باوجود اس کے کہ جس سے سوال کیا جاتا ہے وہ بھی جانتا ہے اور باوجود اس کے کہ جو سوال کرنے والا ہے وہ یہ بھی جانتا ہے کہ میرا مخاطب اس سوال کا جواب جانتا ہے پھر بھی وہ سوال کرتا ہے.تو درحقیقت یہ سوال ایک قسم کے تعجب کے اظہار کے لئے ہوتا ہے اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم کو پتہ ہے کہ حقیقت کیا ہے پھر باوجود علم ہونے کے تم کیوں غفلت کر رہے ہو یا باوجود پتہ ہونے کے تم پوچھ کیوں رہے ہو یا اختلاف کیوں کر رہے ہو.اور کبھی اسی تعجب کی صورت میں تفخیم کے لئے یعنی اس چیز کی عظمت کے اظہار کے لئے بھی سوال کیا جاتا ہے.عَمَّ يَتَسَآءَلُوْنَ۠ کے فقرہ میں سوال کی وجہ یہاں بھی درحقیقت مخفی معنے تعجب کے ہی ہیںگو یہاں تفخیم کا پہلو بھی نمایاں ہے.جیسے میں نے ابھی ایک مثال دی ہے کہ بعض دفعہ سوال کرتے ہوئے کہا جاتا ہے تم جانتے ہو میں کون ہوں اور اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ میری جو کچھ شان اور عظمت ہے اُس سے تم بخوبی واقف ہو.قرآن کریم چونکہ خدا کا کلام ہے اس لئے یہاں نہ تو یہ معنے ہو سکتے ہیں کہ خدا نہیں جانتا.نہ دوسرے معنے ہو سکتے ہیں کہ خدا کو یہ شک ہے کہ میرا مخاطب جانتا ہے یا نہیں جانتا پس تیسرے ہی معنے ہیں جو خدا کے متعلق چسپاں ہو سکتے ہیں اور وہی معنی اس جگہ پر لئے جائیں گے جیسا کہ اگلی آیت نے اس کو ظاہر بھی کر دیا ہے.پس عَمَّ يَتَسَآءَلُوْنَ۠کے یہ معنے ہیں کہ ہمیں تعجب ہے کہ بغیر کافی غور اور فکر کے یہ لوگ ایک ایسے امر کے متعلق سوال کرتے ہیں جس کے حقائق ظاہر ہیں.گویا ایک طرف تو اس سوال میں مسئلہ کی بڑائی پر زور ہے اور بتایا گیا ہے کہ وہ مسئلہ بہت ہی اہم ہے اور اس کے حقائق بالکل ظاہر ہیںاور دوسری طر ف وہ لوگ جن کے متعلق یہ فقرہ کہا گیا ہے اُن کی عقل پر اظہار تعجب کیا گیا ہے کہ باجود اس مسئلہ کے دلائل موجو دہونے کے پھر بھی وہ شبہات میں پڑے ہوئے ہیں.

Page 8

عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيْمِۙ۰۰۳ اس (مذکورہ بالا یَوْمُ الْفَصْل ۱؎ والی) عظیم (الشان) خبر کے متعلق (سوال کر رہے ہیں) حل لغات.نَبَأٌ کے معنے خبر کے ہوتے ہیں لیکن علّامہ ابوالبقاء اپنی کتاب کلیات میں لکھتے ہیں کہ اَلنَّبَأُ وَالْاِنْبَائُ لَمْ یَرِدَافِیْ الْقُراٰنِ اِلَّا لِمَا لَہٗ وَقْعٌ وَشَاْنٌ عَظِیْمٌ (بحوالہ اقرب)یعنی نَبأ اوراِنْبَاء کے الفاظ قرآن کریم میں کسی جگہ بھی سوائے ایسے امر کے جس کی بہت بڑی شان اور اہمیت ہو استعمال نہیں ہوتے.وَقْعٌ تاثیر اور اہمیت کو کہتے ہیں.امام راغب اپنی کتاب مفردات میں لکھتے ہیں اَلنَّبَأُ خَبَرٌذُوْفَائِدَۃٍ عَظِیْمَۃٍ یَحْصُلُ بِہٖ عِلْمٌ اَوْ غَلَبَۃُ ظَنٍّ وَّلَایُقَالُ لِلْخَبَرِ فِیْ الْاَصْلِ نَبَأٌ حَتّٰی یَتَضَمَّنَ ھٰذِہِ الْاَشْیَائَ الثَّلٰثَۃَ یعنی نبأ اس خبر کو کہتے ہیں جس میں اوّل فائد ہ ہو.دوسرے بڑا فائد ہ ہو.تیسرے اُس کے ذریعہ سے یا تو علم یقین حاصل ہوتا ہو یا علم غیب حاصل ہوتا ہو.پھر وہ کہتے ہیں خبر کو کبھی اس کے حقیقی معنوں میں نبأ نہیں کہتے جب تک یہ تینوں باتیں اُس میں نہ پائی جاتی ہوں.گویا اس طرح انہوں نے مزید زور اس بات پر دیا کہ نبأ کے یہ تین معنے ہیں اور جب تک یہ تینوں معنے کسی خبر میں نہ پائے جائیں ہم اسے نبأ نہیں کہہ سکتے سوائے اس کے کہ کوئی سرسری طور پر اس لفظ کا استعمال کر دے یا غلط طور پر استعمال کردے.مگرچونکہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں کسی لفظ کا غلط استعمال نہیں ہو سکتا اس لئے ابوالبقاء نے کہا ہےکہ قرآن کریم میں ان معنوں کے سوا کہیں بھی نبأ کا لفظ استعمال نہیں ہوا.جب بھی قرآن کریم میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے انہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے.وَقْعٌ وَشَاْنٌ عَظِیْمٌ کے الفاظ بھی درحقیقت یہی تینوں معنے ظاہر کرتے ہیں کیونکہ وَقْعٌ کے معنے وہی ہیں جو امام راغب نے خَبَرٌذُوْفَائِدَۃٍ کے الفاظ میں بیان کئے ہیں.اور عظیمٌ کا لفظ فَائِدَۃ عَظِیْمَۃ کی طرف اشارہ کرتا ہے اور شَاْنٌ کے معنے وہی ہیں جو یَحْصُلُ بِہٖ عِلْمٌ اَوْ غَلَبَۃُ ظَنٍّ کے ہیںکیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کُلَّ یَوْمٍ ھُوَ فِیْ شَاْنٍ (الرحمٰن :۳۰ )پس وَقْعٌ وَشَاْنٌ عَظِیْمٌ کے الفاظ میں درحقیقت وہی مضمون پایا جاتا ہے جو مفردات والے نے بیان کیا.مفردات والے نے بتا دیاکہ نبأ کا لفظ جب بھی صحیح طور پر استعمال کیا جائے گا اُس میں یہ تین باتیں ضرور پائی جائیں گی اور ابوالبقاء نے کہہ دیا کہ اَلنَّبَأُ وَالْاِنْبَائُ لَمْ یَرِدَافِیْ الْقُراٰنِ اِلَّا لِمَا لَہٗ وَقْعٌ وَشَاْنٌ عَظِیْمٌ قرآن کریم میںنبأ اور انباء کا لفظ کہیں ۱؎ اس یوم الفصل سے مراد وہ یوم الفصل ہے جس کا ذکر سورۃ النبا سے پہلی سورۃ المرسلات میں آچکا ہے.

Page 9

بھی استعمال نہیں ہوا مگر اسی صورت میںجب اُس خبر کی بہت بڑی شان اور اہمیت ہو.مطلب یہ ہے کہ قرآن چونکہ الفاظ کا صحیح استعمال کرتا ہے.اس لئے جب بھی قرآن کریم میں یہ لفظ استعمال ہوگاان تینوں معنوں پر مشتمل ہوگا.اسی بنا پر میں غیر مبایعین کے مقابلہ میں کہا کرتا ہوں کہ تم جو کہتے ہوکہ ہر وہ شخص جس پر الہام الٰہی نازل ہو اسے لغوی طور پر ہم نبی کہہ سکتے ہیں یہ بالکل غلط ہے.نبی کے لغوی معنی لغوی طور پر نبوت کے معنوں میں صرف الہام کے نزول کا مفہوم نہیں پایا جاتا.بلکہ لغت کے لحاظ سے نبی وہ ہوتا ہے جس پر خدا تعالیٰ کا کلام نازل ہوتا ہو اور اُس کلام میں یہ تین شرطیں پائی جاتی ہوں.اوّل وہ ذُوْفَائِدَۃٍ ہو دوم ؔوہ ذُوْفَائِدَۃٍ عَظِیْمَۃٍ ہو.سومؔوہ ایسا الہام ہویَحْصُلُ بِہٖ عِلْمٌ اَوْ غَلَبَۃُ ظَنٍّ اور پھر زائد بات بوجہ نبی کے صیغہ کے یہ پائی جائے گی کہ اُس پر کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوتاہو.گویانبأ کو جب ہم نبی کے صیغہ میں تبدیل کر دیں تو اس کے معنے ہوں گے ایسا شخص جس پر کثرت سے کلام الٰہی نازل ہوتا ہے اور پھر وہ کلام ایسا ہوتا ہے جو ذُوْفَائِدَۃٍ عَظیْمَۃٍ یَحْصُلُ بِہٖ عِلْمٌ اَوْ غَلَبَۃُ ظَنٍّ کا مصداق ہوتا ہے.گویا نبی وہ ہے جو اللہ کی طرف سے کثرت کے ساتھ لوگوں کو خبر یں دیتا ہے اور ایسی خبریں دیتا ہے جو فائدہ پر مشتمل ہوتی ہیں اور نہ صر ف فائدہ پر بلکہ فائدہ عظیمہ پر مشتمل ہوتی ہیںاور یَحْصُلُ بِہٖ عِلْمٌ اُن سے زائد علم حاصل ہوتا ہے پس جب ہم کسی کو نبی اللہ کہتے ہیں تو اس کے معنے یہ ہوتے ہیں کہ نبی اللہ وہ ہے (۱)جو اللہ تعالیٰ کی طرف سےسن کر لوگوں کو کثرت سے خبریں دیتا ہے (۲) ایسی خبریں دیتا ہے جن میں فائد ہ ہوتا ہے اور فائد ہ بھی عظیم الشان ہوتا ہے اور (۳) پھر اُن سے علم زائد حاصل ہوتا ہے.ان معنوں کے رُو سے کسی صورت میں بھی غیر مبایعین یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ اس پہلو میں اُمت محمدؐیہ کا کوئی اور فرد بھی شریک ہے اور نہ درحقیقت وہ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ ان معنوں کے رُو سے کوئی غیر نبی کسی نبی کا شریک ہو سکتا ہے.کیونکہ یہ باتیں کسی غیر نبی میں پائی ہی نہیں جاتیں.تفسیر.عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيْمِکا تعلق پہلی آیت سے عَنِ النَّبَاِ الْعَظِیْمِ جملہ مستانفہ بھی ہو سکتا ہے اور عَنْ عَمَّ کا بدل بھی ہو سکتا ہے.یعنی یہ بھی اس کے معنے ہو سکتے ہیںکہ کس بارے میںسوال کر رہے ہیں.کیا اس عظیم الشان نبأ کے متعلق جس کا آگےذکر ہوگا اور یا پھر یہ جملہ مستانفہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ پہلی آیت میں تو یہ کہا گیا تھا کہ کس بارے میں یہ لوگ آپس میں سوال کر رہے ہیں.اب اس کا خود ہی جواب دیتا ہے کہ عَنِ النَّبَاِ الْعَظِیْمِ یہ لوگ سوال کر رہے ہیں ایک عظیم الشان نبأکے متعلق.اس دوسری آیت نے بتا دیا کہ عَمَّ يَتَسَآءَلُوْنَ۠

Page 10

میں جو عمَّہ تھا وہ سوال جہالت کی وجہ سے نہیں تھا یا عدم علم کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ عَمَّ يَتَسَآءَلُوْنَ۠ کہنے والی ہستی جانتی تھی کہ وہ کس چیز کے بارے میں آپس میں بحث کر رہے ہیں کیونکہ وہ خود بتاتی ہے کہ اُن کاآپس میں تَسَآءُ ل نبأ عظیم کے متعلق تھا.اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ایک زائد بات بیان فرمائی ہے جو نہایت غور کے قابل ہے اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہےعَمَّ يَتَسَآءَلُوْنَ۠ عَنِ النَّبَاِ الْعَظِیْمِ یہ لوگ کس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں آیا ایک عظیم الشان نبأ کے متعلق یا جملہ مستانفہ کی صورت میں اس کے یہ معنے ہوں گے کہ یہ لوگ سوال کر رہے ہیںایک عظیم الشان نبأ کے متعلق.جیسا کہ لغت سے ظاہر ہے نَبَأ کے معنے یہ ہوتے ہیں کہ اَلنَّبَأُ خَبَرٌ ذُوْفَائِدَۃٍ عَظِیْمَۃٍ اوربقول کلیات کے نبأ وہ ہے مَالَہٗ وَقْعٌ وَشَاْنٌ عَظِیْمٌ گویا عَظِیْمٌ کا لفظ خود نبأ میں شامل ہے.مگر یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عَنِ النَّبَاِ الْعَظِیْمِ.یعنی نَبَأ کی حیثیت اور شان والی جو خبریں ہیں اُن میں سے بھی یہ عظیم الشان خبر ہے گویا بڑیوں میں سے بڑی اورعظیموں میں سے عظیم ہے.جب نَبَأ خود اپنے اندر ایک عظمت اور شان رکھتی ہے تو اُس کے ساتھ عظیم کے لفظ کا لا یا جانا بتاتا ہے کہ اس کے معنے یہی ہیںکہ بڑیوں میں سے بڑی، عظیموں میں سے عظیم اور شانداروں میں سے شاندار خبر.اب نَبَأ کے اصل معنوں کو مدنظر رکھتے ہوئے اگر ہم اس آیت کا تفسیری طور پر ترجمہ کریں تو وہ یوں ہو گاکہ کیا یہ لوگ سوال کرتے ہیں اُس خبر کے متعلق جو شاندار خبروں میں سے بھی بڑی شاندار خبر ہے.النَّبَاِ الْعَظِيْمِسے مراد تین امور اس جگہ نَبَأ سے مراد بعض نے قرآن کریم لیا ہے اور بعض نے بعث بعد الموت چنانچہ ابن کثیر میں ہے کہ قتادہ اور ابن زید کہتے ہیں اَلنَّبَأُ الْعَظِیْمُ:اَلْبَعْثُ بَعْدَ الْمَوْتِ کہ نَبَأ عظیم سے مرادمرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے.پھر ابن کثیر میں ہی لکھا ہے کہ مجاہد کہتے ہیں ھُوَالْقُرْاَنُ یعنی نبأ عظیم سے مراد قرآن ہے(تفسیر ابن کثیر زیر آیت ھذاٰ ) لیکن اس سے پہلی سورۃ یعنی سورۃ المرسلات میں صرف قرآن کا ہی ذکر نہیں بلکہ قرآن کے غلبہ کا بھی ذکر کیا گیا ہے چنانچہ قرآن کا تو سورۃ المرسلات کی اس آخری آیت میں ذکر ہے کہفَبِاَيِّ حَدِيْثٍۭ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ (المرسلت:۵۱).اور غلبۂ قرآن کا اس آیت میں ذکر ہے کہ كُلُوْا وَ تَمَتَّعُوْا قَلِيْلًا اِنَّكُمْ مُّجْرِمُوْنَ.وَيْلٌ يَّوْمَىِٕذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ(المرسلت:۴۷،۴۸)اور پھر یوم الفصل کا جو ذکر کیا گیا ہے اُس میں بھی غلبہ ٔ اسلام کی پیشگوئی ہے پس صرف قرآن کا ہی نہیں بلکہ غلبۂ اسلام کا بھی اس سورۃ میں ذکر ہے اور یہ دونوں ذکر اس سورۃ نبأ سے بھی ظاہر ہیںاور اس سے پہلی سورۃ سے بھی.نبأ عظیم سے تین امور مراد لئے جانے کے متعلق ایک شبہ کا ازالہ اس موقع پر یہ شبہ دل میں

Page 11

پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ ان تین چیزوں میںسے کون سی چیز یہاں مراد ہے کیونکہ قرآن کریم کے کئی بطن ہوتے ہیں اور قرآن کریم بعض دفعہ ایک ہی دلیل سے کئی کئی مضمون ثابت کرتا ہے.مثلاًاگر کسی جگہ یہ ذکر ہوکہ زید فلاں ملک میں گیا ہے یا نہیں اور دوسری جماعت میں یہ بحث ہو کہ زید ایک مغلوب شخص تھا یا غالب.تو اگر ہم یہ فقرہ کہہ دیں کہ زید اس ملک میں گیا اور اُس نے فتح پائی.تو یہ فقرہ ان دونوں سوالوں کو حل کر دے گا.اس فقرہ میں اس پارٹی کا بھی جواب آجائے گا جویہ بحث کرتی تھی کہ زید اس ملک میں گیا تھا یا نہیں اور اُس پارٹی کا بھی جواب آجائے گاجو یہ بحث کرتی تھی کہ زید مغلوب شخص تھا یا غالب.اسی طرح بعض دلائل کا مجموعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ صرف ایک نتیجہ پیدا نہیں کرتا بلکہ کئی نتائج اُس سے پیدا ہو جاتے ہیں.پس جب ہم کوئی دلیل بیان کریں تو جتنے پہلو اس دلیل میں سے نکل سکتے ہوں وہ سارے ہی ثابت ہو جائیں گے.بعث بعد الموت اور احیاءِ روحانی کا آپس میں لازم و ملزوم ہونا بعث بعد الموت درحقیقت اُس بعثِ روحانی کے مشابہ چیز ہے جو اس دنیا میں ہوتی ہے.اس لئے ایک دلیل دوسری دلیل کو ثابت کر دیتی ہے.بعثِ روحانی اس بات کا ثبوت ہوتی ہے کہ بعث بعد الموت بھی ہو گی اور بعث بعد الموت اس بات کا ثبوت ہے کہ بعثِ روحانی بھی ضرور ہوتی ہے.اگر اللہ تعالیٰ انسان کی روح کو مدارجِ عالیہ پر پہنچاتا ہے تو ایسی روح کا کوئی عظیم الشان مقصد اور مدعا ہونا چاہیے.ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مدارجِ عالیہ پر پہنچا کر اللہ تعالیٰ روح کو فنا کر دے گا اور آگے اس کا کوئی کام نہیں ہو گا.اور اگرمرنے کے بعد انسان کے لئے کوئی زندگی ہے توپھر لازماً اس دُنیا میں احیاءِ روح بھی ہونا چاہیے کیونکہ ایک انسان کو دائمی چکر میں ڈال دینا اور اس ابدی زندگی میں جو خلودوالی ہے اللہ تعالیٰ کے انعامات حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ نہ بتانا یہ بھی ایک ظلم ہے.اگر اللہ تعالیٰ ہم کو مرنے کے بعد خلود والی زندگی بخشے گاتو لازماًاس زندگی سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اُٹھانے کا سامان بھی اس دُنیا میں ہونا چاہیے.گویا ان دونوں سوالوں کا انحصار ایک دوسرے پر ہے اگر ایک ہے تو لازماً دوسری بھی ہے اور اگر دوسری ہے تو لازماً پہلی بھی ہے.اور چونکہ وہ روحانی زندگی جو اس دنیا میں حاصل ہوتی ہے اُس کے متعلق قرآن کریم یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس زمانہ میں روحانی زندگی بخشنے والا میں ہی ہوں اس لئے یہ بھی پہلے دونوں سوالوں کے ساتھ شریک ہو گیا.یعنی جس دلیل سے یہ ثابت ہو گا کہ اس دنیا میں احیا ءِ روح کے کوئی سامان ہونے چاہئیں وہ قرآن کریم کے دعویٰ کے مطابق یہ بھی ثابت کرے گی کہ قرآن کریم سچا ہے کیونکہ قرآن کریم ہی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس زمانہ میں روحانی زندگی بخشنے کے لئے وہ مقرر ہے.پس ایک ہی دلیل سے یہ تینوں امر ثابت ہو جائیں گے.اگر کسی دلیل سے یہ ثابت ہو گا کہ مرنے کے بعد کی زندگی ایک یقینی چیز ہے اور

Page 12

وہ ضرور آنےوالی ہے تو اُسی دلیل سے یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ اس دنیا میں احیائِ روح کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سامان رکھے گئے ہیں اور پھر ساتھ ہی یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ قرآن کریم کا یہ دعویٰ کہ میں ہی اس کام کوسر انجام دیتا ہوں بالکل صحیح اور درست ہے.کیونکہ اگر یہ ثابت ہو جائے گا کہ روحانی مدارج جو نہایت اعلیٰ درجہ کے ہیں انسان کو اس دنیا میں ملتے ہیں تو ساتھ ہی یہ ثابت ہو جائے گا کہ قرآن کریم ہی یہ درجے دینے والا ہے.اس لئے کہ یہ درجے قرآن کریم کو ماننے والوں کوہی حاصل ہوتے ہیں اَور لوگوں کو حاصل نہیں ہوتے.اسی طرح جب یہ ثابت ہو جائے گاکہ قرآن کریم پر عمل کرنے کے نتیجہ میں بڑے سے بڑے روحانی مدارج انسان کو اس دنیا میں حاصل ہو سکتے ہیں تو ساتھ ہی یہ بھی ثابت ہو جائے گاکہ مرنے کے بعد بھی زندگی ہے کیونکہ ان مدارجِ روحانیہ کے حصول کو ہم لغو اور فضول نہیں کہہ سکتے.گویا اگر یہ ثابت ہو گا کہ قرآن کریم روحانی مدارج عطا کرتا ہے تواس کے لازماً یہ معنے ہوں گے کہ قرآن کریم پر عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے بڑے مدارج عطا ہوں گے.اور اگر یہ ثابت ہو گا کہ قرآن کریم پر عمل کرنے کے نتیجہ میںانسان کو روحانی مدارج حاصل ہوتے ہیں تو ساتھ ہی یہ بھی ثابت ہو جائے گاکہ مرنے کے بعد ضرور کوئی زندگی ہے کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ انسان کو اعلیٰ قابلیتیں دے کر اُن کے ظہور کا موقع ملنے سے پہلے اُسے فنا کر دیا جائے.پس یہ تینوں چیزیں آپس میں لازم ملزوم ہیں اور ان میں سے ایک کے ثابت ہونے سے باقی دو چیزیں خود بخود ثابت ہو جاتی ہیں.غرض اگر ہم نبأ عظیم کے معنے قرآن کریم کے لیں اور پھر ساتھ ہی بعث بعد الموت اور غلبۂ اسلام کے بھی تو یہ کوئی شبہ والی بات نہیں ہو گی بلکہ تینوں معنے آپس میں لازم ملزوم ہوں گے.بعض چیزوں کاتعددشک پر دلالت کرتا ہے اور بعض چیزوں کا تعدد لزوم پر دلالت کرتا ہے.یہاں تعددِ لزومی ہے تعددِ شکی نہیں.نبأ عظیم کا لفظ جو اس موقع پر استعمال ہوا ہے وہ درحقیقت ان تین معنوں پر ہی استعمال ہو سکتا ہے کیونکہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ بھی ایک ایسی خبر ہے جو بڑی خبروں کی سرتاج ہے.یہ کہہ دینا کہ فلاں کے ہاں بیٹا پیدا ہو جائے گایا فلاں ملک میں لڑائی ہو جائے گی اس خبر کے مقابلہ میں بہت ہی ادنیٰ اور معمولی ہیں.بے شک یہ خبریں بھی اپنی ذات میں بڑی اہمیت رکھتی ہیں مگر یہ خبریں اُس قدر اہمیت نہیں رکھتیں جتنا یہ کہنا کہ ایک زمانہ میں ساری دنیا زندہ کی جائے گی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو گی.پسنبأ عظیم کا لفظ قیامت کے بالکل مطابق ہے اور یہ لفظ اُس پر بخوبی چسپاں ہو جاتا ہے.اسی طرح نبأ عظیم کا لفظ قرآن کریم پر بھی چسپاں ہو جاتا ہے اس لئے کہ قرآن کریم یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ساری خوبیوں کا جامع ہوں بلکہ گز شتہ تما م انبیاء کی کتابیں میرے اندر جمع ہیں جیسا کہ وہ فرماتا ہےفِیْھَا کُتُبٌ قَیِّمَۃٌ (البیّنۃ:۴)

Page 13

پس اگر نوح ؑکے صحف نَبَأ تھے.اگر ابراھیم ؑکے صحف نَبَأ تھے.اگرموسیٰ ؑ کے صحف نبأ تھا.اسی طرح اگر عیسیٰ ؑ کاکلام نَبَأ تھا.اگر کریشن ؑکا کلام نَبَأ تھا اگر رام چندرؑ کا کلامنَبَأ تھا.اگر زرتشتؑ کا کلام نَبَأ تھاتو جس کلام میں یہ سارے ہی جمع کر لئے گئے ہوں وہ یقیناً نَبَأ عظیم کہلائے گا.اس طرح غلبہ ٔ اسلام بھی ایک ایسی چیز ہے جو تمام انبیاء کے غلبوں میں سے عظیم الشان رنگ رکھتی ہے اور درحقیقت یہ غلبہ ایسا ہے جس نے تمام انبیاء کے غلبو ں کو اپنے اندر جمع کر لیا ہے.مثلاً حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان لے لو.نوح ؑکی قوم نے غرق ہو کر نوح ؑ کی صداقت کا ثبوت دیا اور نوح ؑ اپنی قوم پر غالب آ گیا.مگر اس کا کیا نتیجہ ہوا یہی کہ قوم غرق ہو گئی اور وہ نوح پر ایمان لانے سے محروم رہی.لیکن محمد رسول اللہ صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی قوم اس طرح غرق کی گئی کہ وہ پھر آپ پر ایمان بھی لے آئی.موسیٰ ؑ کو اپنے دشمنوں پر اس طرح غلبہ دیا گیا کہ موسیٰ ؑ کا دشمن سمندر میں ڈبو دیا گیا مگر محمد صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کا دشمن سمندر کی بجائے خشکی میں ڈبو دیا گیا اور پھر خدا نے یہ سامان کئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس ملک کا وعدہ دیا گیا تھا اُس ملک پر غلبہ دئیے جانے کا وعدہ ان کی زندگی میں پورا نہ ہوا.اس کے مقابلہ میں رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح غلبہ کا وعدہ دیا گیا مگر انہوں نے اپنی زندگی میں ہی مکّہ کو فتح کر لیا.حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے اس طرح غلبہ دیا کہ وہ اپنے دشمن سے بھاگے اور ایک غیر ملک میں اُس کے حملہ سے محفوظ ہو گئے.رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس رنگ میں غلبہ دیا کہ آپ دشمن سے بھاگے اور ایک دوسرے شہر میں جا کر اُس کے حملہ سے محفوظ ہو گئے.لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر اپنے ملک میں واپس نہیں آئے اور نہ انہوں نے اپنی قوم کو مغلوب کیا مگر رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم پھر مکّہ میں واپس آئے اور انہوں نے اپنی قوم کو مغلوب کرلیا.غرض جس جس رنگ میں پہلے انبیاء کو غلبہ ملااُن میں سے ہر رنگ میں رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کو غلبہ حاصل ہوا اور نہ صر ف غلبہ حاصل ہوا بلکہ اُن سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اُس کی تائید آپؐ کے شامل حال رہی.مثلاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو تین سو سال میں غلبہ حاصل ہوامگر رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کو اپنی زندگی میں ہی غلبہ مل گیا.اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السّلام کو ایسے ساتھی ملے جنہوں نے قربانی کے موقع پر کمزوری دکھائی اور وہ ثابت قدم ثابت نہ ہوئے.لیکن رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ ساتھی عطا فرمائے جنہوں نے نہ موسیٰ ؑ کے ساتھیوں جیسی کمزوری دکھائی اور نہ عیسیٰ ؑکے ساتھیوں جیسی کمزوری دکھائی.موسیٰ ؑ کے ساتھیوں نے جنگ کے موقع پرکمزوری دکھائی تھی اور عیسیٰ ؑ کے ساتھیوں نے اُس وقت کمزوری دکھائی جب ان کی اپنی جان خطرے میں تھی.

Page 14

غلبہ اسلام کے مختلف نظارے درحقیقت دنیا میں دو قسم کے جذبات لوگوں کے اندر پائے جاتے ہیں.بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قوم کی خاطر قربانی کرنے کے لئے تو تیار رہتے ہیں لیکن اپنے لیڈر کے لئے قربانی کرنے پرآمادہ نہیں ہوتے.اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو اپنے لیڈر کی خاطر تو ہر وقت قربانی کرنےکے لئے تیار رہتے ہیں لیکن اپنی قوم کے لئے قربانی کرنےکی روح اُن میں موجود نہیں ہوتی.اُنہیں صرف عشق ذاتی ہوتا ہے عشق قومی نہیں ہوتا.مگر رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ ساتھی عطا فرمائے جو یہ دونوں جذبات اپنے دلوں میں رکھتے تھے جہا ں قوم کے لئے انہیں قربانی کرنی پڑی وہاں آپ کے صحابہ ؓنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں جیسا نمونہ نہ دکھایا بلکہ اپنی قوم کے لئے ہر قسم کی قربانی کرنے کے لئے تیار ہو گئے اور جہاں رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی ذات کا سوال پیدا ہوا وہاں انہوں نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر اُس عشق کا ثبوت دیا جو اُن کو رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی ذات کے ساتھ تھا اور حضرت مسیح ؑ کے حواریوں کی طرح بزدلی نہیں دکھائی.چنانچہ مکہ کے لوگ جب رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کو قتل کرنے کے ارادہ سے ایک دفعہ رات کو آپؐ کے مکان کے اردگر د اکٹھے ہو گئے اور رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہجرت کے ارادہ سے گھر سے نکل پڑے تو اُس وقت آ پ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر لٹا دیا(السیرۃ النبویۃ لابن ہشام زیر عنوان خروج النبی واستخلافہ علیا علی فراشہ).اور اس طرح حضرت علی ؓ نے اس امر کا ثبوت دے دیا کہ رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے صحابہ آپ کی جگہ خود صلیب پر لٹکنے کو تیار رہتے تھے تو عشق ذاتی میں بھی رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی قوم دوسرے نبیوں کی قوموں سے بڑھ گئی اور عشقِ قومی میں بھی رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کی قوم دوسرے نبیوں کی قوموں سے بڑھ گئی.اس لئے آپ کا جو غلبہ تھا یعنی غلبۂ اسلام وہ بھی نبأ عظیم تھا کیونکہ یہ غلبہ پہلے انبیاء کے غلبوں کے مقابلہ میں نہایت ہی شاندار تھا اور آپ کی جو کتاب تھی وہ بھی نبأ عظیم تھی کیونکہ وہ گزشتہ تمام الہامی کتابوں سے بہت زیادہ شاندار تھی.اور قیامت بھی نبأ عظیم ہے کیونکہ وہ اور تمام خبروں سے بہت زیادہ شان اور عظمت اپنے اندر رکھتی ہے.

Page 15

الَّذِيْ هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُوْنَؕ۰۰۴ جس کے بارے میں یہ لوگ (قرآن کی بتائی ہوئی حقیقت سے ) اختلاف رکھتے ہیں.حل لغات.مُخْتَلِفُوْنَ مُخْتَلِفُوْنَ مُخْتَلِفٌ کی جمع ہے اور مُختَلِفٌ اِخْتَلَفَ سے اسم فاعل کا صیغہ ہے جس کے معنےآپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کرنے کے ہیں (اقرب) پس مُخْتَلِفُوْنَ کے معنے ہوں گے اختلاف کرنے والے.اور اَلَّذِیْ ھُمْ فِیْہِ مُخْتَلِفُوْن کے معنے ہوں گے جس میں وہ اختلاف ظاہرکررہے ہیں.تفسیر.یہاں تفخیم اورا ستعجاب کا پہلو زیادہ نمایاں ہے کیوں کہ پہلے ایک خبر کو نبأ عظیم قرار دیتا ہے.اور پھر فرماتا ہے اَلَّذِیْ فِیْہِ مُخْتَلِفُوْنَ یعنی وہ نبأ عظیم جس میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں گویا اول تو نبأ میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے تھا اور پھرنبأ عظیم میں تو کسی صورت میں بھی اختلاف نہیں ہو سکتا تھا مگر یہ وہ لوگ ہیں جو نبأ عظیم میں بھی اختلاف کر رہے ہیں.گویا ادھر ایک ایسی عظیم الشان خبر موجود ہے اور اُدھر یہ لوگ ایسے ذلیل ہیں کہ اس عظیم الشان خبر میں بھی اختلاف کرتے ہیں.بعث بعد الموت قرآن اور غلبہ اسلام کے متعلق کفار کا اختلاف اور اس کا مطلب بعض لوگوں نے اس موقع پر اعتراض کیا ہے کہ الَّذِيْ هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُوْنَ کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ اس جگہ نبأ عظیم سے مراد قرآن نہیں اور نہ بعث بعد الموت مراد ہے.کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کفّار ان امور میں اختلاف کرتے تھے حالانکہ وہ بعث بعد الموت کے منکر تھے اور وہ تسلیم ہی نہیں کرتے تھے کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے.پس جب وہ اس عقید ہ کو تسلیم ہی نہیں کرتے تھے تو اس میں وہ اختلاف کیونکر کرسکتے تھے.اسی طرح قرآن کریم پر بھی وہ ایمان نہیں رکھتے تھے پس قرآن کریم کے متعلق بھی یہ نہیں کہا جاسکتا کہ کفّار اس کے متعلق اختلاف کیاکرتے تھے.لیکن یہ اعتراض درست نہیں.اس لئے کہ سب کے سب کفّار بعث بعد الموت کے منکر نہیں تھے بلکہ اُن میں بھی اس بارہ میں اختلاف تھا گو وہ اس بعث کی شکل اَور سمجھتے ہوں.گویا اوّل تو سب کفّار اس عقیدہ کے منکرنہیں تھے اور پھر جو لوگ اسکے قائل تھے اُن میں سے بعض کو صر ف بعث کی شکل میں اختلا ف تھا اسی وجہ سے عربوں میںیہ روایات پائی جاتی تھیں کہ جب کوئی شخص مارا جاتا ہے اور پھر اس مقتول کا بدلہ نہیں لیا جاتا تو اُس کی رُوح اُلُّو کی شکل میں آکر چیختی چلّاتی ہے(لسان العرب زیر مادہ ھوم).اگر وہ مرنے کے بعد کسی حیات کے قائل نہیں تھے تو اُلُّو کی شکل میں مقتول کی روح کے آنے کے وہ کس طرح قائل ہو سکتے تھے.پس درحقیقت وہ کسی حقیقی علم پر قائم نہیں تھے بلکہ خود اِ س بارہ میں اُن

Page 16

میں اختلاف موجود تھا کوئی کچھ کہتا تھااور کوئی کچھ کہتا تھا.قرآن کریم کی صورت میں بھی یہ سوال پید ا ہوتا ہے کہ الَّذِيْ هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُوْنَ اس پر کس طرح چسپاں ہو سکتا ہے اور وہ اس بارہ میں کیا اختلاف کیا کرتے تھے وہ تو قرآن کریم کی صداقت کے قائل ہی نہیں تھے بلکہ کہتے تھے کہ یہ محض جھوٹ ہے اس میں سچائی کا کوئی شائبہ بھی نہیں پایا جاتا.مگر میرے نزدیک یہ سوال بھی درست نہیں اس لئے کہ قرآن کریم کے متعلق بھی ان کو اختلاف تھا.بعض اس کا نام سحر رکھتے تھے.بعض اُسے کذب قرار دیتے تھے (المدثر:۲۵) اور بعض اس کا نام اَسَا طِیْرُ الْاَوَّلِیْنَ (الانفال :۳۲) رکھتے تھے یہ سیدھی بات ہے کہ اَسَا طِیْرُ الْاَوَّلِیْنَ کہنے والوں کے نزدیک قرآن کریم جھوٹا نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ اگر قرآن کریم اُن کے نزدیک جھوٹا ہوتا توا س کے معنے یہ بنتے ہیں کہ وہ اپنے باپ دادا کوبھی جھوٹا قرار دیا کرتے تھے حالانکہ یہ صحیح نہیں.پس ان کاقرآن کریم کو اَسَا طِیْرُ الْاَوَّلِیْنَ قرار دیناہی بتا رہا ہے کہ اُن میں سے بعض کو قرآن کریم کے متعلق یہ اعتراض نہیں تھا کہ یہ کلام جھوٹا ہے بلکہ ان کا اعتراض یہ تھا کہ اس میں اُن کے باپ دادا کی باتوں کو ہی نقل کر دیا گیا ہے اس لئے ہم اس کو بطور خدا کی کلام کے نہیں مان سکتے.پس عربوں میں قرآن کریم کو اَسَا طِیْرُ الْاَوَّلِیْنَ کہنے والے بھی موجود تھے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ انہیں قرآن کریم کے متعلق اختلاف تھا.اسی طرح قرآن کریم کو سحر کہنے والے بھی اُن میں موجود تھےاور قرآن کریم کو جھوٹا قرار دینے والے بھی ان میں موجود تھے.پس قرآن کریم کی صورت میں بھی یہ آیت پوری طرح چسپاں ہو جاتی ہے کہ الَّذِيْ هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُوْنَ یعنی وہ نبأ عظیم ہے جس میں کفّار اختلاف کرتے ہیں.تیسر ا پہلو غلبۂ اسلام کا ہے ممکن ہے کوئی شخص کہہ دے کہ اس کے متعلق ان کو کہا ں اختلاف تھا تو اس کے متعلق بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ غلبۂ اسلام کے متعلق بھی کفار میں اختلاف موجود تھاکفّار جانتے تھے کہ مسلمانوں کے اندر ایک ایسی روح کام کررہی ہے جو ایک دن اُن کو ہم پر غالب کر دے گی.چنانچہ اُن کا اسلام کی شدید ترین مخالفت کرنااور اس کی ترقی کو روکنے کے لئے اپنی انتہائی کوشش صرف کرنا خود اس بات کا ایک ثبوت ہے کہ وہ ڈرتے تھے کہ اسلام اُن پر غالب آجائے گااور وہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کے اندر ایسی چیز موجود ہے جو اُن کے مقابلہ میں ہم کو مغلوب کردے گی.اور یہی سچے نبی کی علامت ہوا کرتی ہے کہ مخالفوں کے دلوں میں پہلے سے یہ ڈر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ایک دن یہ لوگ ہم کو کھا جائیں گے اور ہماری طاقت کو توڑ کر رکھ دیں گے.وہ ایک طرف یہ بھی کہتے جاتے ہیں کہ ہم ان کو مار دیںگے.ہم ان کو تباہ کردیں گے.ہم ان کو دنیا سے مٹا دیں گے.مگر ساتھ ہی ان کے دلوں میںیہ خطرہ بھی موجود ہوتا ہے کہ یہ شخص ہم کو کھا جائے گایہی وجہ ہے کہ نبیوں کی دنیا میں شدید مخالفت ہوتی

Page 17

ہے ورنہ سب جانتے ہیں کہ وہ اکیلے ہوتے ہیں نہ اُن کے پاس جتھہ ہوتا ہے نہ اُن کے پاس طاقت ہوتی ہے نہ اُن کے پاس مال ہوتا ہے نہ اُن کے پاس ظاہر ی شان وشوکت کا کوئی اور سامان ہوتا ہے.وہ اکیلے اُٹھتے اور بے سروسامانی کی حالت میں دنیا کے مقابلے میں کھڑے ہو تے ہیں مگر پھر ساری دنیا اُن کی مخالفت کرنے لگ جاتی ہے اور وہ پورا زور اس بات پر صرف کر دیتی ہے کہ اُن کو کچل دے اُن کے نام کو مٹا دے اور ان کو اپنے مشن میں کامیاب نہ ہونے دے کیونکہ ان کے دلوں میں یہ خیال موجود ہوتا ہے کہ یہ شخص گو اکیلا ہے مگر اس میں ایسی ترقی کی قابلیت پائی جاتی ہے اور ایسی رُوح اس کے اندر نظر آتی ہے جو ایک دن ہم کو کھا جائے گی اور ہمیں اس کے مقابلہ میں پسپا کر دے گی.ہمارے اس زمانہ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد بھی کئی لوگوں نے دعوے کئے مگر لوگ اُن کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں کرتے جس پر وہ چڑتے ہیں کہ ہماری مخالفت کیوں نہیں کی جاتی.بلکہ بعض اُن میں سے ہمیںگالیاں دیتے ہیں کہ ہم اُن کی باتوںکا جواب کیوں نہیں دیتے.مگر باوجود اس کے کہ اُن کی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ اُن کی مخالفت کریں.اُن کی باتوں کی طرف توجہ کریں پھر بھی کوئی شخص اُن کی طرف توجہ نہیں کرتا.اسی لئے کہ اُن میں وہ کوئی ایسی چیز نہیں دیکھتے جس سے اُن کے دلوں میں ڈر محسوس ہواوروہ یہ خیال کرنے لگ جائیں کہ یہ ایک دن ہم پر غالب آجائیں گے.لوگ اُن کی باتوں کو سنتے ہیں تو ہنس کر گذر جاتے ہیں کوئی مخالفت نہیں کرتے یا معتدبہ مخالفت نہیں کرتے.اتفاقیہ طور پر اُن کے متعلق منہ سے کچھ نکل جائے تو اور بات ہے ورنہ یُوں سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ آپ ہی تباہ ہو جائیں گے ہمیں ان کی مخالفت کرنے کی ضرورت نہیں.توالَّذِيْ هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُوْنَ میں غلبہ اسلام کے معنوں کی طرف بھی اشارہ ہے اور بتایا گیا ہے کہ ان کفّار میںسے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ چیز ایک دن غالب آنےوالی ہے.عوام الناس بے شک اپنے علماء کی باتیں سُن کر کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے مقابلہ میں فنا ہو جائیں گے مگر اُن کے علماء جانتے ہیں کہ آخر اسلام ہی جیتے گا اور وُہی ا س میدان میں شکست کھائیں گے بلکہ اُنہیں اپنی شکست کے ابھی سے آثار نظرآنے شروع ہو گئے ہیں.گویا پہلے دن سے ہی اسلام کی برتری اور اُس کے غلبہ کا اقرار ان لوگوں کو تھااور وہ سمجھتے تھے کہ اس مذہب کے مقابلہ میں ہم ٹھہر نہیں سکیں گے.اس زمانہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں جماعت احمدیہ کی برتری کا احساس لوگوں کے قلوب میں موجود ہے اور وہ ڈرتے ہیں کہ اگر جماعت احمدیہ اسی طرح بڑھتی چلی گئی تو معلوم نہیں کہ کیا ہو جائے گا.اس لئے وہ مخالفت میں اپنا پورا زور صرف کر دیتے ہیں اور اس شدید مخالفت کی وجہ سے کسی کسی وقت یہ بھی سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ لوگ تباہ ہو جائیں گے.وہ خیال کرتے ہیں کہ اتنی مخالفتوں کے بعد بھلا یہ کہاں پنپ سکیں گے.پس هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُوْنَ کے اس صورت میں یہ معنے

Page 18

نہیں ہوں گے کہ وہ آپس میں اختلاف رکھتے ہیں بلکہ جب ہم غلبہ ٔ اسلام کے معنے لیں گے تو اس آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ ان لوگوںکی حالتیں مختلف وقتوں میں مختلف ہوتی ہیں گویا اس صورت میں اختلاف یا تو عوام الناس اور اُن کے علماء میں سمجھا جائے گا اور یا پھر علماء کا آپس میں اختلاف اس سے مراد لیا جائے گا یعنی یا تو اس کا یہ مفہوم ہو گاکہ اس بارہ میں عوام الناس اور ان کے علماء اور لیڈروں میں اختلاف ہے عوام الناس یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان تباہ ہو جائیں گے مگر علماء اور لیڈر یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان تباہ نہیں ہو سکتے اور یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بارہ میں علماء کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں ایک حالت پر وہ قائم نہیں رہتے.کبھی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو مار لیں گے اور کبھی یہ خیال کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہم ان کو کہاںمار سکتے ہیں ہم خود ہی ان کے مقابلہ میں پِس جائیں گے جب وہ مسلمانوں کی اندرونی خوبیوں اور اُن کی اعلیٰ درجہ کی صفات پر نگاہ دوڑاتے ہیں تو سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ ان مسلمانوں کے مقابلہ میں ہم مارے جائیں گے اور جب وہ اپنے جتھوں اور اپنی قوتوں پر نگاہ دوڑاتے ہیں تو سمجھتے ہیں ہم مسلمانوں کو مار لیں گے.هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُوْنَ کی دوسری تشریح اسی طرح هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُوْنَ کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ مومن اور کافر آپس میں اختلاف رکھتے ہیں اور مومنوں اور کافروں کا یہ اختلاف بھی تین چیزوں کے متعلق سمجھا جائے گا.بعث بعد الموت کے متعلق غلبۂ قرآن کے متعلق اور غلبہ ٔ اسلام کے متعلق یعنی بعث بعد الموت کے متعلق مومن کچھ کہتے ہیں اورکافر کچھ کہتے ہیں.اسی طرح قرآن کے متعلق مومن کچھ کہتے ہیں اور کافر کچھ کہتے ہیں اور غلبۂ اسلام کے متعلق بھی مومنوں کا کچھ قول ہے اور کافروں کا کچھ قول ہے.كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَۙ۰۰۵ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ۰۰۶ (خوب یادر کھو کہ بات )یوں نہیں (جس طرح یہ کہتے ہیںبلکہ) یہ لوگ (قرآن کریم کی بتائی ہوئی حقیقت کو)عنقریب جان لیں گے.پھر (ہم کہتے ہیں کہ بات) یوں نہیں (جس طرح یہ کہتے ہیں بلکہ)یہ لوگ (قرآن کریم کی بتائی ہوئی حقیقت کو)عنقریب جان لیں گے.حل لغات.کَلَّا کَلَّا حرف ہے جو بات غلط ہو اُس سے ہوشیار کرنے کے لئے تنبیہ کے طور پر اس کا استعمال کیا جاتا ہے.یعنی یوں بات نہیں جس طرح کہ لوگ سمجھتے ہیں.علّا مہ ابو البقاء اپنی کتاب کلیات میں لکھتے ہیں

Page 19

قَدْ تَجِیْ ئُ بَعْدَالطَّلَبِ لِنَفْیِ اِجَابَۃِ الطَّالِبِ کَقَوْ لِکَ لِمَنْ قَالَ لَکَ اِفْعَلْ کَذَا.کَلَّا.اَیْ لَا یُجَابُ اِلٰی ذَالِکَ یعنی لفظ کَلَّا کسی مطالبہ کے جواب میں آتا ہے یہ بتانے کے لئے کہ مطالبہ کرنے والے کی بات ماننے کے لئے ہم تیار نہیں.چنانچہ جب ہمیں کوئی کسی امر کےکرنے کے لئے کہےاور ہم سمجھیں کہ یہ بات ایسی نہیں کہ کوئی مان سکے تو ہم کہیں گے کَلَّا پھر علّامہ ابوالبقاء لکھتے ہیںوَقَدْ جَاءَ بِمَعْنیَ حَقًّا.یعنی کبھی لفظ کَلَّا، حَقًّا کے معنے میں آتا ہے یعنی اس کے بعد بیان کی جانے والی بات کی تاکید کرتا ہے کہ یہ بات درست ہے جیسے قرآن مجید میں ہے کَلَّا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَیَطْغٰی یعنی یہ بات درست ہے کہ انسان سرکشی کرتا ہے.(اقرب ) سَیَعْلَمُوْنَ وہ ضرور جان لیں گے.سؔ توکید کے معنوں میں یہاں آیا ہے ثُمَّ کَلَّا سَیَعْلَمُوْنَ یہاں ثُمَّ کا لفظ تکرار مضمون کے لئےاستعمال ہوا ہے یعنی پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ بات اُس طرح ہر گز نہیں جس طرح وہ خیال کرتے ہیں.تفسیر.سَیَعْلَمُوْنَ وہ ضرور جان لیں گے یعنی قیامت کے دن ان کے یہ خیالات بالکل غلط ثابت ہوں گے اور اُن پر واضح ہو جائے گا کہ وہ کیسی کھلی غلطی میں مبتلا رہے.یا قرآن کریم مراد لیتے ہوئے اس کا یہ مطلب ہو گا کہ ایک دن آئے گا جب قرآن کریم کی صداقت اُن پر کُھل جائے گی.اور غلبۂ اسلام پر جب ان آیات کو چسپاں کیا جائے گاتو مفہوم یہ ہو گا کہ آخر اسلام ایک دن غالب آجائے گااور وہ سمجھ لیں گے کہ اسلام کی مخالفت کر کے انہوں نے کیسا غلط طریق اختیار کیا تھا.اب اگلی آیتو ںمیں اللہ تعالیٰ اپنے اس دعوےٰ کی دلیل دیتا ہے اور وہ دلیل ایسی ہے جو مذکورہ بالا تینوں معنوں پر چسپاں ہو سکتی ہے.یعنی اس دلیل سے نہ صرف قیامت کا وجود ثابت ہوتا ہے بلکہ غلبۂ قرآن اور غلبۂ اسلام کا بھی اسی سے ثبوت مل جاتا ہے.(اس آیت اوراگلی آیات کی تفسیر یکجائی طور پرآیت نمبر۸ یعنی وَّ خَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا کی آیت کے نیچے دی گئی ہے کیونکہ ان آیات کا مضمون اکٹھا ہے) اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًاۙ۰۰۷ (سوچیں تو سہی کہ) کیاہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا.حل لغات.اِلْمِھَادُ: الْمِھَادُ اَلْفِرَاشُ وَالْاَرْضُ(اقرب ) یعنی مِھَاد کا لفظ فراش کے معنوں میں

Page 20

بھی استعمال ہوتا ہے اور زمین کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے.زمین کوجو مِھَاد کہتے ہیں اس کا بھی درحقیقت یہی مفہوم ہے کہ اُس میں فراش والی خوبیاں پائی جاتی ہیں.تفسیر.اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا کے معنے یہ ہیں کہ کیا ہم نے زمین کو ایسا نہیں بنایا جیسے فراش ہواکرتا ہے.فراش پر انسان کیا کرتا ہے.یہی کہ لیٹتا ہے آرام کرتا ہے.سوتا ہے اور اس طرح اُسے راحت حاصل ہوتی ہے.فرماتا ہے ہم نے زمین کو تمھارے لئے ایسا ہی بنایا ہے کہ تم اس میں ہر قسم کے آرام پاتے ہو.ہر قسم کی سہولتیں اس سے حاصل کرتے ہو اور تمھاری راحت کے تمام سامان اس میں موجود ہیں.فرماتا ہے تم زمین کی اس حالت پر غور کرو اور سوچو کہ کیا واقع میں ہم نے زمین کو تمھارے لئے ایسا بنایا ہے یا نہیںبنایا.وَّ الْجِبَالَ اَوْتَادًا۪ۙ۰۰۸ اور پہاڑوںکو میخوں کے طور پر.حلِّ لغات.اَوْ تَادٌ اَوْتَادٌ وَ تَدٌ کی جمع ہے اور وَتَدٌ کے معنے اُس چیز کے ہوتے ہیں جسے زمین یا مکان کی دیوار میں گاڑا جائے.گویا یہ لفظ کِیل کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے.لغت میں بھی پہاڑوں کو اَوْتَادُ الْاَرْضِ کہتے ہیں چنانچہ لکھا ہے اَوْ تَادُ الْاَرْضِ جِبَالُھَاوَاَوْ تَادُ الْبِلَادِ رُءُ ؤ سَاءُ ھَا وَاَوْ تادُ الْفَمِ اَسْنَانُہٗ (اقرب ) یعنی جب اَوْتَادُ الْاَرْضِ کہا جائے تو اس سے مراد پہاڑ ہوں گے جب اَوْ تَادُ الْبِلَادِ کہا جائے تو اس سے مراد مختلف ممالک کے رؤسا ہوں گے اور جب اَوْ تَادُالْفَمِ کہا جائے یعنی منہ کے اوتاد.تو اس سے مراد دانت ہوں گے کیونکہ جس طرح رؤساسے ملکی نظام قائم ہوتا ہے اسی طرح دانتوں سے منہ کا نظام قائم ہے.دانتوں سے انسان کھانا کھاتا ہے اور دانتوں سے ہی چہرے کا حُسن قائم ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ دانتوں کو اَوْ تَادُ الْفَمِ قرار دیا جاتا ہے.اسی طرح پہاڑوں سے چونکہ زمین میں حسن پیدا ہوتا ہے اور اس کی مضبوطی اور پختگی کا بھی وہ باعث ہوتے ہیں اس لئے پہاڑوں کو اَوْتَادُالْاَرْضِ کہا جاتا ہے.کِیل کی بھی یہی غرض ہوتی ہے کہ وہ ایک طرف مضبوطی کا باعث ہوتا ہے اور دوسری طرف بعض چیزوں کے لئے سہارے کا موجب ہوتا ہے.مثلاً دیوار میں اگر کوئی کیل گاڑا جائے تو اس کی غرض کسی چیز کو وہاں لٹکانا ہو گی.گویا وہ کیل دوسرے کے لئے سہارے کا موجب ہوگا.اسی طرح زمین میں جو کِیلے گاڑے جاتے ہیں اُن کی غرض اس کیلے سے کسی دوسری چیز کو باندھنا ہوتی ہے جیسے کسی جگہ خیمہ نصب کرنا ہو تو زمین

Page 21

میں کِیلے گاڑ دیتے ہیں تاکہ اس کے ساتھ خیمے کی رسیاں مضبوطی سے باندھ دی جائیں اور خیمہ کھڑا ہو جائے.یابعض دفعہ گھوڑایا کوئی اور جانور بھی اُس سے باندھ دیتے ہیں.گویاوَتَدٌ کا لفظ کسی چیز کو محفوظ کرنے یا سہارا دینے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے.پس جب خدا نے کہا کہ ہم نے جِبَال کواَوْتَاد بنایا ہے تو اس کے معنے یہ ہوں گے کہ ہم نے جبال کو ایسا بنایا ہےکہ وہ سہارے کا بھی موجب ہیں اور جِبَال زمین کی حرکتِ مُضرہ کو بھی روکنے کا موجب ہیں اور درحقیقت یہی دونوں چیزیں جِبَال کی اغراض میں شامل ہیں.تفسیر.پہاڑوں کے فوائد جہاں تک جِبَال کے فوائد کا سوال ہے یہ امر علوم موجودہ کی رو سے مسلم ہے کہ جِبَال کی وجہ سے ہی زلازل کا آنا بند ہوا.علوم موجودہ کا فیصلہ ہے کہ ہماری زمین کے نیچے بہت بڑی آگ ہے.جب زمین کا چھلکا ابھی پتلا تھا جب بھی اس آگ میں جوش پیدا ہوتا تھا زمین میں سے لاوا نکلنا شروع ہو جاتا.جب وہ لاوا ٹھنڈا ہو جاتا تو پہاڑی کی صورت میںقائم ہو جاتا.پھرا ور لاوا نکلتا اور وہ بھی ٹھنڈا ہو کر پہاڑی بن جاتا.اسی طرح لاوا زمین کے نیچے سے نکلتا چلا گیا اور ٹھنڈا ہو کر بڑے بڑے پہاڑوں کی صورت میں تبدیل ہوگیا.جب زمین کا جوش کافی حد تک نکل گیا تو زمین کا چھلکا موٹا ہو گیا اور زمین آبادی کے قابل ہوئی.پس جبال کیا ہیں وہ زمین کی حرکت مضرہ کو روکنے کا ایک ذریعہ ہیں جیسے گھوڑے کو کیلے کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے اور وہ ادھر ادھر دوڑ نہیں سکتا اسی طرح پہاڑوں کی وجہ سے زمین کی حرکت مضر ہ بند ہوئی اور زلازل کا کثرت کے ساتھ آنا دور ہوا.اسی طرح پہاڑ لوگوں کے لئے سہارے کا بھی موجب ہیں اورہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے تمام ملک انہی پہاڑوں کے سہارے پر لٹکے ہوئے ہیں.پہاڑوں پر برف پڑتی ہے اور لوگوں کے لئے بڑے بڑے فوائد کا موجب ہوتی ہے جب برف پگھلتی ہے تو زمین میں نالے بہ نکلتے ہیں.دریا جاری ہو جاتے ہیں اور پھر ان دریاؤں میں سے نہریں نکالی جاتی ہیں اور اس طرح تمام ملک سیراب ہو جاتا ہے.اسی طرح پہاڑی چشمے لوگوں کی سیرابی کا موجب بنتے ہیں.گویا پہاڑ ان دونوں اغراض کو پورا کر تے ہیں وہ زمین کی حرکت مضرہ کو بھی روکتے ہیں اور ان کےذریعہ تمام ملکوں کو ایک سہارا بھی مل جاتا ہے چنانچہ پہاڑوں سے ہی پانی میسر آتا ہے جو ملکوں کی سیرابی اور بنی نوع انسان کی زندگی کے کام آتا ہے.

Page 22

وَّ خَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًاۙ۰۰۹ اور (پھر )ہم نے تم (سب لوگوں) کو جوڑا (جوڑا) بنایا ہے.حل لغات.اَ زْوَاجًا: اَزْوَاجٌ زَوْجٌ کی جمع ہے اور زَوْجٌ کے معنے ہیں کُلّ وَاحِدٍ مَعَہٗ اٰخَرُ مِنْ جِنْسِہٖ.ہر ایک وہ چیز جس کے ساتھ اس کی جنس میں سے ایک اور وجود بھی ہو.اَلصِّنْفُ مِنْ کُلِّ شَی ئٍ.ہر چیز کی قسم.صنف.اَلْبَعْلُ.خاوند.اَلزَّوْجَۃُ.بیوی.(اقرب) تفسیر.وَ خَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًاکی پہلی تشریح فرماتا ہے اِدھر ہم نے یہ سامان پیدا کر دیا کہ زمین کو ہم نے ایسا بنایا جسے تم بستر کے طور پر استعمال کرتے ہو.پھر ہم نے پہاڑوں کو بنایا جو تمہارے لئے سہارے کا بھی موجب ہیںاور وہ زمین کی حرکت مُضِرہ کو بھی روکنے کا ذریعہ ہیں دوسری طرف ہم نے تمھارے اندر یہ بات رکھ دی ہے کہ خَلَقْنٰکُمْ اَزْوَاجًا.ہم نے تم کو زَوْج بنایا ہے.زَوْجٌ کے معنے جوڑے کے ہوتے ہیںچنانچہ نر کو بھی زوج کہتے ہیںاور مادہ کو بھی زوج کہتے ہیں.ہمارے ملک میں جس کو زوجہ کہتے ہیں عربی زبان میں اُسے زَوْج بھی کہہ سکتے ہیں اور زَوْجَۃ بھی کہہ سکتے ہیں.ایک انسان اپنی بیوی کے متعلق یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ھِیَ زَوْجِیْ یہ میری بیوی ہے یہ ضروری نہیں کہ وہ ھِیَ زَوْجَتِیْ کہے.اسی طرح زوج کا لفظ مرد کے لئے بھی استعمال ہو سکتا ہے چنانچہ ایک عورت اپنے خاوند کے متعلق بھی کہہ سکتی ہے کہ ھُوَ زَوْجِیْ پس خَلَقْنٰکُمْ اَزْوَاجًا کے معنے یہ ہوئے کہ خدا نے تم کو جوڑا بنایا ہے یعنی نر و مادہ کی صورت میں اس نے تم کوپیدا کیا ہے گویا ایک طرف زمین میں یہ قابلیت رکھی ہے کہ تم اس کی طرف اُسی طرح لوٹتے ہو جیسے بستر کی طرف جس طرح انسانی جسم میں جب تھکان پیدا ہو جائے تو وہ آرام کے لئے اپنے بستر کی طرف جاتا ہے اسی طرح جب بھی تمہیں کوئی ضرورت محسوس ہوتی ہے یا تمہیں کسی تکلیف کا احساس ہوتا ہے تم زمین کی طرف توجہ کرتے ہواور تمہیں اپنی تمام ضروریات زمین میںسے حاصل ہو جاتی ہیں مثلاً غذا ہے انسان کو کھانے کے لئے جس چیزکی بھی ضرورت ہو زمین سے وہ مہیا ہو جاتی ہے.اسی طرح لباس ہے اللہ تعالیٰ انسان کی اس ضرورت کوبھی زمین سے ہی پورا کرتا ہےغرض انسان جب بھی کوئی ضرورت محسوس کرتا ہے.زمین سے اللہ تعالیٰ اس کی وہ ضرورت پوری کر دیتا ہے اور وہ اسی طرح زمین سے آرام حاصل کرتا ہے جس طرح بستر سے انسانی جسم راحت حاصل کرتا ہے.پھرجِبَال بھی زمین کے لئے تقویّت اور سہارے کا موجب ہیں.درحقیقت زمین میں بعض نقائص ایسے تھے جن کے ازالہ کے لئے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا سلسلہ جاری کر دیا.اگر پہاڑ نہ ہوتے توزمین

Page 23

کئی فوائد سے محروم رہ جاتے.مثلاًپہاڑوں کا یہ بہت بڑا فائد ہ ہے کہ وہ اس پانی کو جو زمین کی زندگی کا ذریعہ ہے جمع رکھتے ہیں کیونکہ برف پہاڑ کی چوٹیوں پر ہی پڑتی ہے اور پھر وہ برف پگھل کر زمین کے لئے سال بھر کے لئے پانی مہیا کر دیتی ہے.اسی طرح قسم قسم کی بُوٹیاں ہیں جو پہاڑوں پر پیدا ہوتی اور بنی نوع انسان کے کام آتی ہیں.زمین کو انسان چونکہ اپنی رہائش کے لئے آباد کرتا ہے اس لئے وہ پروا نہیں کرتا کہ زمین کو قابل رہائش بنانے کے لئے وہ کون کون سی چیزیں تلف کر رہا ہے جب بھی اُسے اپنی رہائش کے لئے یا اپنے اور کاموں کے لئے زمین کی ضرورت محسوس ہوتی ہے وہ بلا دریغ اُن سب چیزوں کو تلف کر دیتا ہے جو زمین پر موجود ہوتی ہیں.اگر درخت اُگے ہوئے ہوں تو ان کو کاٹ دیتا ہے بوٹیاں موجود ہوں تو اُن کو اُکھیڑ دیتا ہے کیونکہ اُسے ضرورت ہوتی ہے کہ اپنی رہائش کے لئے زمین کو صاف کرے.پس چونکہ زمین کو انسان نے آباد کرنا تھا اس میں اپنی رہائش کے لئے اُس نے مکان بنانے تھے.سڑکیں بنانی تھیں.کھیت بونے تھے.رستے تیا ر کرنے تھے اور یہ چیزیں تقاضا کرتی تھیں کہ زمین صاف ہو اس لئے انسانی عادت میں یہ بات داخل ہے کہ وہ زمین کو بالکل صاف کر دیتا ہے اور تما م روئیدگیوں وغیر ہ کولغو سمجھ کر کاٹ دیتا ہے.حالانکہ ان بوٹیوں میں جن کو کاٹ رہا ہوتا ہے اور جن کو وہ بالکل لغو اور بیکا ر سمجھ رہا ہوتا ہے ہزاروں بوٹیاں ایسی ہوتی ہیں جو نہایت ہی مفید ہوتی ہیں اور کئی قسم کی بیماریوں کو دُور کرنے کاذریعہ ہوتی ہیں پس اگر میدان ہی میدان ہوتے تو اس کالازمی نتیجہ یہ ہوتا کہ انسان ساری چیزیں اُکھیڑ دیتا.حالانکہ اُن میں بیسیوں چیزیں ایسی ہو سکتی تھیں جو اس کے لئے نہایت مفید ہوتیں.اس نقص کودُور کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنا دئیے ہیں.وہاں جس طرح پانی محفوظ ہوتا ہے (کیونکہ برف پہاڑوں پر ہی پڑتی ہے) اسی طرح ہزاروں قسم کی بوٹیاں جو انسانی صحت کے لئے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں اور جو اگر ہموار زمین پر ہوتیں تو انسان اُن کو کاٹ کر فنا کر چکا ہوتا وہاں محفوظ رہتی ہیں اس طرح پہاڑ زمین کے لئے سہارے کا موجب بن جاتے ہیں.ان امور کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَّ خَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا.ہم نے تمہیں نر اور مادہ بنایا ہے جس کی وجہ سے تمہاری نسل چلتی ہے.یعنی ایک طرف زمین میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے بے انتہا فوائد جو زمینی قوتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے نہ ختم ہونے والے ہیں رکھے ہیں اور دُوسری طرف اُس نے جِبَال بنائے ہیںجن سے یہ فوائد عملی صورت میں بھی مستقل ہو جاتے ہیں.گویا زمین بھی فائدے کا موجب ہے اورجِبَال بھی فائد ے کا موجب ہیں.فرق صرف یہ ہے کہ جِبَال زمین کے فوائد کو مستقل حیثیت دےدیتے ہیں پس ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم الشان سلسلہ تمہارے لئے جاری کیا ہوا ہے دوسری طرف تمھار ی نسل قائم کرنے کے لئے اس نے تمہیں اَزْوَاج یعنی نر و مادہ بنا دیا ہے.اب کیا

Page 24

یہ عجیب بات نہیں کہ خدا نے تمہارے لئے ایک طرف تو زمین کو پیدا کیا جس سے تم اپنے کھانے کا سامان حاصل کرتے ہو اپنے پینے کا سامان حاصل کرتے ہو.اپنے لباس کا سامان حاصل کرتے ہو.اپنی رہائش کا سامان حاصل کرتے ہو.اور دُوسری طرف اُس نے پہاڑ بنا دیئے جن سے یہ فوائد ایک مستقل صورت اختیار کر گئے ہیں تیسری طرف اُس نے تمہیں نر و مادہ بنا دیا تا کہ تمہاری نسل قائم رہے اور مستقل صورت اختیار کرے اور تم ان چیزوں سے ہمیشہ فائدہ اُٹھاتے رہو.مگر تمہاری یہ حالت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس لمبے سلسلہ ٔ پیدائش کے متعلق تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ سب لغو اور فضول ہے ان کی پیدائش کسی حکمت پر مبنی نہیں.خَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا کی دوسری تشریح زَوْج کے ایک معنے صِنف کے بھی ہوتے ہیں اس لحاظ سے خَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا کا یہ مفہوم ہو گا کہ ہم نے تم کو مختلف اقسام میں پیدا کیا ہے یعنی کوئی شخص تم میں سے ایسا ہے جو تصویر کشی کی رغبت رکھتا ہے.کوئی ایسا ہے جو نجّار بننے کی قابلیت رکھتا ہے.کوئی ایسا ہے جسے سائنس میں انہماک ہے.کوئی ایسا ہے جو حساب سے دلچسپی لیتا ہے کوئی ایسا ہے جو تاریخ کی طرف مائل ہے.غرض ہم نے تم کو مختلف اقسام میں تقسیم کر دیا ہے.اگر سب طبائع یکساں ہوتیں تو دنیا ایک ہی حالت میں چلتی چلی جاتی اور اُس میں کسی قسم کی ترقی نہ ہوتی.مگر ہم نے انسانی دماغ کو اتنا متنوّع بنا یا ہے اور اس قدر اقسام در اقسام صورت میں ترقیات کا میدان اس کے لئے کھولا ہے کہ ہر شخص اپنے اپنے مذاق اور اپنی اپنی طبیعت کے مطابق جس لائن کو چاہتا ہے اختیار کر لیتا ہے.کوئی دنیا میں مشغول ہے کوئی دین میں مشغول ہے کوئی سائنس کی طرف توجہ کر رہا ہے.کوئی علم الاخلاق میں ترقی کر رہا ہے.کوئی علم ہندسہ میں سبقت لے جانا چاہتا ہے کوئی تاریخ سے اپنی دلچسپی کا اظہار کر رہا ہے.غرض اپنے اپنے رنگ میں انسانی فطرت اس میدان میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے.یہ تنوّع اس بات کی دلیل ہے کہ انسان میں خدا تعالیٰ نے کسی غیر مرئی چیز کو پا لینے کی رغبت پیدا کی ہے اور اس کے اندر یہ تڑپ رکھی ہے کہ وہ اس مخفی اور غیر مرئی چیز کو حاصل کرنے کی جدّوجہد کرے.چنانچہ اس کوشش اور تلاش میں کوئی کسی طرف دوڑ رہا ہے اور کوئی کسی طرف دوڑ رہاہے جیسے پانی جب بہایا جاتا ہے تو وہ نشیب کی طرف بہہ پڑتا ہے اسی طرح انسانی طبیعت اپنے اپنے مذاق کے مطابق مختلف رستوں پر دوڑ رہی ہے.کوئی کسی رستہ سے اس چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور کوئی کسی رستہ سے.یہ ایسی ہی بات ہے جیسے کسی خاندان کا بچہ کھویا جائے تو اس خاندان کے کچھ افراد مشرق کو چل پڑیں گے کچھ مغرب کی طرف چلے جائیں گے.کچھ شمال کی طرف دوڑ پڑیں گے اور کچھ جنوب کی سمت اختیارکرلیں گے مگر مقصد سب کا ایک ہی ہو گا کہ کسی طرح اس بچہ کو ڈھونڈا جائے.اسی طرح انسانی فطرت مختلف رستوں پر مختلف جہات کی طرف بھاگ

Page 25

رہی ہے جو ثبوت ہے اس بات کا کہ کوئی چیز ایسی ہے جس کے متعلق فطرت یہ محسوس کرتی ہے کہ اُسے حاصل کرنا چاہیے.مگر چونکہ اُسے علم نہیں کہ وہ کہاں ہے اس لئے مختلف جہات سے وہ اس چیز کو پکڑنے کی کوشش کرتی ہے یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ انسانی فطرت اپنے لئے کسی ایسے مقصود کی طالب ہے جس کے مقام کا علم خود اُسے اپنی ذات کے اندر سے نہیں حاصل ہوتا اور چونکہ اُسے اپنی ذات سے اُس کے مقام کا علم حاصل نہیں ہوتا اس لئے وہ مختلف جہات سے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہے اور یہ حالت چلتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ خدا تعالیٰ اپنا کلام نازل کرکے اس مقصد کو ظاہر کردیتا ہے پھر انسان کی تسلی ہو جاتی ہے اور وہ سمجھ لیتا ہے کہ وہ مقصد میں نے پا لیا جس کے لئے میں کوشش کر رہا تھااور جس کے لئے خدا نے مختلف قسم کے مادے انسانی فطرت میں پیدا کئے تھے.انسانوں کو مختلف الطبائع پیدا کر نا بعث بعد الموت پر دال ہے گویا ایک طرف زمین اور جبال کی پیدائش کا سلسلہ اور دوسری طرف انسانی فطرت میں تنوّع کا پایا جانا ا ور مختلف الطبائع انسانوں کا مختلف جہات کی طرف اپنے مقصد کے حصول کے لئے دوڑنا یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ انسان کے سامنے کوئی بہت بڑا مقصدہے جس کے حصول کے لئے اُس نے کوشش کرنی ہے پس انسانی فطرت کی یہ کشمکش ایک طرف کلام الٰہی کی ضرورت پر دلالت کرتی ہے دوسری طرف بعث بعد الموت پر دلالت کرتی ہے اور تیسری طرف کلام الٰہی کے نزول کے بعد اس کے غلبہ پر بھی دلالت کرتی ہے کیونکہ اگر کلامِ الٰہی کا غلبہ نہیں ہونا تھا تو پھر اُس کے نزول کا کوئی فائدہ نہ تھا پس یہ امر کلام الٰہی کے غالب آنے پر بھی دلالت کرتا ہے.خلاصہ یہ کہ زمین جس پر انسان بستا ہے اس میں بے انتہاء اشیاء اور قوتیں پیدا کر کے اور پہاڑوں کے ذریعہ سے خورونوش اور سائنٹفک ترقیات کے سامانوں کو مستقل رنگ دے کر اور انسانوں کو اس صورت میں پیدا کر کے کہ وہ مختلف مزاجوں کے مطابق زمین کی مختلف قابلیتوں کو ترقی دیں اور اُن سے فائدہ اُٹھائیں.اور پھر انسان کو بھی مرد وزن بنا کر اور ایک مستقل قائم رہنے والے وجود کی شکل دے کر اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا ہےکہ انسان غیر محدود ترقیات کے لئے اور دائمی زندگی کے لئے پیدا کیا گیا ہے اور اگر یہ بات ثابت ہے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اس دنیا میں فنا ہو نے والے انسان کے لئے کسی اور دنیا میں دائمی زندگی کا سامان مہیا ہونا چاہیے اور اس دائمی زندگی کے لئے کوئی ہدایت نامہ اور اس ہدایت نامہ پر چلنے والوں کے لئے کامیابی کی ضمانت بھی ہونی چاہیے.ورنہ کارخانۂ عالم بیکار محض ثابت ہوتا ہے.

Page 26

وَّ جَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًاۙ۰۰۱۰ اور ہم نے تمھاری نیند کو موجب راحت بنا یا ہے.حل لغات.سُبَات سُبَاتٌ سَبْتٌ سے ہے اور سَبْتٌ کے اصل معنے کسی چیز کو کاٹنے کے ہیں چنانچہ کہتے ہیں سَبَتَ السَّیْرَ چمڑے کے ٹکڑے کو لمبے رنگ میں کاٹا.وَسَبَتَ شَعْرَہٗ: حَلَقَہٗ اُس نے بالوں کو کاٹا.اور ہفتہ کو یومِ سبت اس لئے کہا گیا کہ اُس دن یہودی اپنے کام کاج چھوڑ دیتے تھے (مفردات ) انہی معنوں کے پیش نظر وَجَعَلْنَا نَوْمَکُمْ سُبَاتًا کے معنے صاحب مفردات نے کئے ہیں قَطْعًا لِلْعَمَلِ کہ ہم نے تمھاری نیند کو ایسا بنایا ہے کہ اُس سے تم اپنے کاموں سے کٹ جاتے ہو اور پھر تازہ دم ہو جاتے ہو (مفردات ) اقرب الموارد میں ہے اَلسُّبَاتُ: الدَّھْرُ یعنی زمانہ اَلدَّاھِیَۃُ مِنَ الرِّجَالِ.آدمیوں میں سے بڑا لائق آدمی.اَلنّوْمُ.نیند.وَقِیْلَ خِفَّتُہٗ وَقِیْلَ اِبْتَدَاءُ ہٗ فِی الرَّاسِ حَتّٰی یَبْلُغَ الْقَلْبَ بعض کے نزدیک سُبَات کے معنے ہلکی سی نیند کے ہیں اور بعض نے اس کے معنے اُونگھ کے کئے ہیں لیکن اقرب الموارد کے مصنف لکھتے ہیں وَاَصْلُہُ الرَّاحَۃُ کہ اس کے اصل معنے آرام اور راحت کے ہیں (اقرب ) تفسیر.فرماتا ہے ہم نے تمھاری نیند کو سُبَات بنایا یعنی اگر کوئی شخص کہے کہ اسلام کے ذریعہ کُفر پر ایک نئے غلبہ کی کیا ضرورت ہے اگر کفر پر غلبہ ہی منشاء ہے تو آدم ؑ کے وقت یہ غلبہ ہو گیا.نوح ؑکے وقت یہ غلبہ ہو گیا.اب کسی نئے غلبہ کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کے جوا ب میں فرماتا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَکُمْ سُبَاتًا کیا زندگی میں تم دیکھتے نہیں کہ ایک جاگنے کا وقت ہوتا ہے اور ایک سونے کا وقت ہوتا ہے.اسی طرح قوموں میں بیداری اور نیند کاایک تسلسل چلا جاتا ہے تا کہ نئی قوتیں لے کر انسان اُٹھے اور کفر کو شکست دینے کے لئے کھڑا ہو جائے.اس طرح لوگ ایک لمبے عرصہ تک کوشش کرتے چلے جاتے ہیں.مگرجب وہ اپنی ان کوششوں میں تھک جاتے ہیں جب ان کی تمام رغبتیں دنیا میں محدود ہو جاتی ہیں جب دین کی طرف سے وہ بے رغبتی کا اظہار کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اُن کو چھوڑ دیتا ہے اُن کی حالت بدل جاتی ہے اور وہ خرابیوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں تب اللہ تعالیٰ ایک نیا فضل نازل کرتا اور لوگوں کی ہدایت کے لئے ایک نئے رُوحانی سورج کا طلوع کرتا ہے.َ جَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا کے معنے اس آیت میں چونکہ نَوْم کا لفظ مذکور ہے اس لئے سُبَاتًا سے مراد نیند تو نہیں ہو سکتی جو اس کے معروف معنےہیں اور حل لغات میں بیان ہو چکے ہیں.پس لازمًااس کے کوئی اور معنے ہوں گے اور

Page 27

وہ معنے یہی ہیں کہ جَعَلْنَا نَوْمَکُمْ رَاحَۃً ہم نے تمہاری نیند کو ایک راحت کا ذریعہ بنایا ہے اور چونکہ سُبَات کے ایک معنے دَھْر کے بھی ہوتے ہیںاس لئے جَعَلْنَا نَوْمَکُمْ سُبَاتًا کے معنے جَعَلْنَا نَوْمَکُمْ دَھْرًا کے بھی ہوسکتے ہیں.یعنی تمہاری نیند کے زمانہ کو ایک لمبا زمانہ بنایا ہے.اس صورت میں نیند سے مراد وہ زمانہ ہو گا جب روحانی سورج کا طلوع نہیں ہوتا اور قوم غفلت کی حالت میں سو رہی ہوتی ہے گویا مراد یہ ہے کہ جب کوئی قوم سوتی ہے تو پھر ایک لمبے عرصہ تک سوتی چلی جاتی ہے.وَّ جَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًاۙ۰۰۱۱ اور ہم نے رات کو پردہ پوش بنایا ہے.حل لغات.لِبَاس لِبَاسٌ کے معنے مفردات میں یوں لکھے ہیں وَجُعِلَ اللِّبَاسُ لِکُلِّ مَا یُغَطِّیْ مِنَ الْاِنْسَانِ عَنْ قَبِیْحٍ یعنی لباس کا لفظ ہر ایسی چیز پر بولا جاتا ہے جو انسانی عیوب اور نقائص کو چھپا دیتی ہے پس جَعَلْنَا الَّیْلَ لِبَاسًا کے معنے یہ ہوںگے کہ ہم نے رات کو تمہاراننگ ڈھانکنے والی چیز بنایا ہے اور اسی لحاظ سے رات کو لباس قرار دیا گیا ہے کیونکہ عربی زبان میںہر وہ چیز جو عیوب ڈھانکنے کا کام دے وہ لباس کہلاتی ہے جیسے قرآن کریم میں ہی ایک دوسرے مقام پر لِبَاسُ التَّقْویٰ (الاعراف :۲۷ ) کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں.تقویٰ کو بھی لباس انہی معنوں میں کہا گیا ہے کہ تقویٰ انسانی عیوب کو ڈھانکتا ہے پس اللہ فرماتا ہے ہم نے رات کو تمہارے عیوب ڈھانکنے والی چیز بنایا ہے.اقرب ؔمیں ہے اَلِلّبَاسُ: اَلْاِخْتِلاطُ وَالْاِجْتِمَاعُ یُقَالُ ’’ بَیْنَہُمْ لِبَاسٌ‘‘ اَیْ اِخْتِلَاطٌ وَ اِجْتِمَاعٌ (اقرب)یعنی اختلاط اور اجتماع کو بھی لباس سے تعبیر کرتے ہیں چنانچہ عرب کہتے ہیں بَیْنَہُمْ لِبَاسٌ اور مراد یہ ہوتی ہے کہ اُن کے درمیان اختلاط اور اجتماع ہے.لسانؔ میں ہے لِبَاسُ کُلِّ شَیْ ئٍ غِشائُ ہٗ.ہر چیز کا پردہ اُس کا لباس کہلاتا ہے.تفسیر.رات کو لباس بنانے کا مطلب اگر رات نہ آئے اور انسان ہر وقت جاگتا رہے تودوچار دن میں ہی وہ پاگل ہو جائے مگر رات آنے کی وجہ سے انسان کا یہ نقص ظاہر نہیں ہوتا.کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رات کو بنی نوع انسان کا لباس بنایا ہے اور وہ انسان کی محدود طاقت کے نقائص کو چھپا دیتی ہے.اس طرح رات کے

Page 28

اندھیرے میں جب کوئی شخص سویا ہوا ہوتو اس کے سوتے وقت کے نقائص دوسروں کو معلوم نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ بھی سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور کوئی دوسرا شخص ان نقائص کو دیکھ نہیں سکتا لیکن اگر دن کے وقت کوئی شخص سوئے تو دوسرے شخص کو فوراًاس قسم کے عیوب نظر آجائیں.سوتے وقت انسان کی عجیب عجیب حالتیں ہوتی ہیں اور بعض تو یقیناً ایسی ہوتی ہیں جن کو اگر دوسرا شخص دیکھ لے تو اُسے سخت کراہت آئے بعض دفعہ ایک بڑا شخص ہوتا ہے لیکن اُس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ سوتا ہے تو اُس کا منہ کُھلا رہتا ہے اور اُس پر مکھیاں بیٹھتی ہیں.لیکن اگر وہ رات کو سوتا ہے تو اس کا یہ نقص پوشیدہ رہتا ہے اسی طرح بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ سوتے وقت خراٹے شروع کر دیتے ہیں.بعض نہایت قابلِ نفرت طریق پرسوتے ہیں.کوئی بلّی کی طرح سوتا ہے کوئی مچھلی کی طرح سوتا ہے اور کوئی کسی طرح سوتا ہے.غرض سونے کی ایسی ایسی حالتیں ہوتی ہیں جن کو دیکھ کر گھِن پیدا ہوتی ہے.رات عیوب کے ڈھک جانے کا ایک ذریعہ پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا الَّیْلَ لِبَاسًا ہم نے رات کو لباس بنایا ہے یعنی سونے کا عام وقت رات ہوتا ہے اور رات میں سونے والوں کے جسمانی عیوب ڈھک جاتے ہیں.اگر انسان عام طور پر دن کو سوتا تو اس کے عیب ظاہر ہو جاتے لیکن چونکہ وہ رات کے اندھیرے میں سوتا ہے اس لئے اُس کے سوتے وقت کے عیوب کا پتہ نہیں لگتااوررات اُن پر پردہ ڈال دیتی ہے.روحانی لیل لوگوں کے لئے بطور لباس کے اسی طرح روحانی لَیْل بھی ایک لباس ہوتی ہے کیونکہ رات اسی کو کہتے ہیں جب سارے لوگ سوئے ہوئےہوں جس طرح جسمانی لَیْل لباس کا کام دیتی ہے.اسی طرح روحانیلَیْل بھی لباس کا کام دیتی ہےکیونکہ ساری قوم مُردہ ہوتی ہے کوئی شخص کسی دوسرے کا کوئی عیب نہیں دیکھتا جیسے کہتے ہیں حمام میں سارے ننگے.اُس زمانہ میں بھی روحانی لحاظ سے سب ننگے ہوتے ہیں.ہر شخص میں بدی ہوتی ہے.ہر شخص میں عیب ہوتا ہے اور چونکہ ہر شخص گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے اس لئے کسی دوسرے کا گناہ اُسے نظر نہیں آتا.جیسے اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانہ میں ہر شخص شرک میں مبتلا تھا.فرق صرف اتنا تھا کہ کوئی بڑا مشرک تھا اور کوئی چھوٹا مشرک تھالیکن باجود اس کے کہ ہر شخص شرک میں مبتلا تھا کوئی شخص دوسرے کے نقص کا اظہار نہیں کرتا تھا.جب نبی آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے روحانی سورج کا طلوع کر دیتا ہے تو پھر لوگوں کو ایک دوسرے کے نقائص نظر آنے لگ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں فلاں ایسا ہے اور فلاں ایسا ہے مگر جب تک سب قوم سوئی ہوئی ہو کوئی شخص دوسرے کے عیب کونہیں دیکھ سکتا.جیسے یورپ میں ننگے ناچ ہوتے ہیں مگر کسی کے دل میں یہ احساس پیدا نہیں ہوتا کہ یہ بھی کوئی گندی چیز ہے کیونکہ روحانی لَیْل اُن پر چھائی ہوئی ہے اور رات کی تاریکی کی وجہ سے اُنہیں یہ نقائص نظر نہیں

Page 29

آتے.بڑے سے بڑا آدمی بھی ان نظاروں کو دیکھےگا تو خاموشی سے گذر جائے گا اور اُسے یہ خیال نہیں آئے گاکہ ان باتوں کے خلاف نفرت کااظہار کرے.مگر جب نبی کا زمانہ آتا ہے تو پھر لوگ شرمانے لگتے ہیںاور وہ کہنے لگ جاتے ہیںکہ یہ بھی بُری بات ہے اور وہ بھی بُری بات ہے.پھرلباس زینت کا موجب بھی ہوتا ہے اور کام کرنے والوں کے لئے ایک رنگ میں رات ہی زینت کا باعث ہوتی ہے.عرب میں رواج ہے کہ غریب سے غریب آدمی بھی روزانہ اپنے کپڑے دھوتا ہے یا بعض امیر لوگ رات کو اور کپڑے پہنتے ہیں اور دن کو اَور.دن میں تو کام کاج کرنے کی وجہ سے لباس خراب ہو جاتا ہے لوگ اچھا لباس نہیں پہن سکتے مگر رات کو فارغ ہو کر پہنتے ہیں اور آرام سے بیٹھتے ہیں.بعض ممالک یعنی یورپ وغیر ہ میں جا کر دیکھ لو امیر سے امیر آدمی دن کے وقت کارخانوں وغیرہ میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور چار چار سو پانچ پانچ سو تنخواہ پر ملازم ہوتے ہیں لیکن لباس خراب ہوتا ہے.لیکن جہاں چار بجے اور کام سے فارغ ہوئے غسل کر کے صاف ستھرے کپڑے پہن لیتے اور آرام سے اپنے گھر بچوں اور بیوی کے پاس بیٹھتے ہیں.وَّ جَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۪۰۰۱۲ اور ہم نے دن کو زندگی ( کے اظہار) کا ذریعہ بنایا ہے.حل لغات.مَعَاشًا مَعَاشٌ عَاشَ کا مصدر ہے اور عَاشَ یَعِیْشُ مَعَاشًا کے معنے ہوتے ہیں صَارَذَا حَیَاۃٍ (اقرب ) یعنی وہ زندہ ہوا.پس مَعَاشَ کے معنے ہوئے زندگی والا ہونا.اور جَعَلْنَا النَّھَارَ مَعَاشًا کا یہ مطلب ہوا.کہ ہم نے دن کو حیات کے اظہار کا ایک موقع بنایا ہے.اسی طرح لغت میں مَعَاشًا کے ایک معنے یہ بھی لکھے ہیں کہ مُلْتَمَسًا لِلْعَیْشِ (اقرب) اس صورت میں جَعَلْنَا النَّھَارَ مَعَاشًا کے معنے یہ ہوں گے کہ ہم نے دن کو ایسا بنایا ہے کہ اُس میں انسان اپنے عیش کے سامان تلاش کرتا ہے گویا جَعَلْنَا النَّھَارَ مَعَاشًا کے ایک معنے ہوئے دن کو ذوحیات بنایا ہے اور دوسرے معنے ہوئے مُلْتَمَسًا لِلْعَیْشِ یعنی دن ایک ذریعہ سامانِ معیشت کے تلاش کا ہوتا ہے.نہار کو معاش بنانے کا مطلب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرماتا ہے کہ ہم نے دن کو ایک حیات کی چیز بنایا ہے یعنی دن اپنی ذات میں حیات کو ظاہر کرنے والا اور وہ زندہ چیز نظر آتی ہے.دوسرے معنے یہ ہوںگے

Page 30

کہ ہم نے نہار کو ذریعہ عیش بنایا ہے یعنی وہ انسان کے لئے زندگی کے سامان تلاش کرنے کا ایک ذریعہ ہے.اس کے علاوہ اگر مَعَاشًا کو مبالغہ کے معنوں میں لیا جائے تو یہ جَعَلَ کا مفعول بہٖ بن جاتا ہے.اس کی ایسی ہی مثال ہو گی جیسے کہتے ہیں زَیْدٌ عَدْلٌ پس علاوہ مفعول فیہ ہونے کے یہ اس کے مفعول بہٖ کے طور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے کہ ہم نے نھار کو معاش بنا دیایعنی نھاراور معاش کا آپس میں اتنا گہرا تعلق ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ معاش نھار ہے اور نھارمعاش ہے تو یہ بالکل جائز ہے جیسے کہتے ہیںزَیْدٌ عَدْلٌ یعنی زید کا عدل سے اتنا گہرا تعلق ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ زید عدل ہےاور عدل زید ہے تو یہ جائز ہو گا.قرآن کریم میں بھی اس کی مثال پائی جاتی ہے سورۂ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَ اِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ(العنکبوت :۶۵) حَیْوَان کا لفظ یہاں حیات کے مبالغہ کے طور پر استعمال ہوا ہے اور مطلب یہ ہے کہ دارِ آخرت ہی اصل زندگی ہے.اب دارِ آخرت ایک جگہ کا نام ہے اور کوئی خاص جگہ زندگی نہیں کہلا سکتی مگر چونکہ انسان دارِ آخرت میں ہی حقیقی طور پر زندہ ہو گا اور اصل زندگی وہی ہے جو انسان کواگلے جہان میں حاصل ہوگی اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دارِ آخرت ہی زندگی ہے.یعنی اگرہم یہ کہیں کہ دارِ آخرت کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے تو یہ بالکل جائز ہے.نہار اور معاش کا گہرا تعلق پس جَعَلْنَا النَّھَارَ مَعَاشًا کے یہ معنے ہوں گے کہ معاش کا دن کے ساتھ اتنا بھاری تعلق ہے اور رات کے ساتھ معاش کا اتنا کم تعلق ہےکہ اگر ہم یہ کہیں کہ خدا تعالیٰ نے دن کو معاش بنا دیا ہے یعنی دن میں اُس نے اتنےسامان معاش کمانے کے پیدا کر دئیے ہیں کہ اور کسی وقت وہ سامان میسَّر نہیں آ سکتے تو یہ بالکل درست ہو گا.یہ معنے مَعَاشًا کے مفعول بہٖ ہونے کی صورت میں ہیں لیکن اگر اسے مفعول فیہ سمجھا جائے تو اس کے معنے وقتِ معاش کے ہوں گے یعنی دن کو ہم نے ایک ذریعۂ معاش بنا دیا ہے.دوسرے اوقات میں انسان معاش کو تلاش نہیںکر سکتا لیکن دن اُس کے حصولِ معاش کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے.مَعَاشًا کے دو معنے مَعَاشًادرحقیقت عَاشَ کا مصدر ہے اور مَعَاشَ کے معنے ایک تو محض حیاۃٌ کے ہوتے ہیں اور دوسرے معنے حیوانی حیات کے ہوتے ہیں.عام معنے اس کے حیوانی حیات کے ہی ہوتے ہیں.یہ مطلب نہیں کہ اس کے کوئی بُرے معنے ہیں بلکہ حیوانی حیات سے مراد صرف وہ زندگی ہے جو کھانے پینے سے تعلق رکھتی ہے.تفسیر.اِن آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون بیان فرمایا ہے کہ جس طرح دن کے بعد رات آتی ہے اسی طرح قوموں پر بھی بعض دفعی تاریکی کا دَور آجاتا ہے اور وہ تاریکی کادَور اُن کے لئے ایسا ہی ہوتا ہے جیسے نہار کے بعد لیل کی ظلمت دنیا پر چھا جاتی ہے.

Page 31

آیت جَعَلْنَا النَّھَارَ مَعَاشًا سے بعث بعد الموت پر ثبوت میں نے بتایا تھا کہ اس سورۃ میں تین مضامین کا ذکر ہو رہا ہے قیامت کا.غلبۂ قرآن کا اور غلبۂ اسلام کا.پس اگر یہاں بعث بعدالموت مراد ہو تو اس صورت میں وَجَعَلْنَا الَّیْلَ لِبَاسًا کا مفہوم یہ ہو گا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے رات کو تمہارے نقائص دور کرنے کے لئے پیدا کیا ہے.تمہاری روح میں یہ قابلیت نہیں تھی کہ وہ ہمیشہ نھارسے فائدہ حاصل کر سکتی بلکہ ضروری تھا کہ اُس پر رات بھی آتی تاکہ دن سے فائدہ اُٹھانے کے لئے اُس میں نئی طاقتیں پیدا ہو جاتیں یہی تمہارا روحانی حال ہے جس طرح خدا نے تمہارے لئے رات کو لباس اور نیند کو سُبَات بنایا ہے اسی طرح خدا تعالیٰ نے دنیا کی پیدائش کا سلسلہ جو لَیْلاور سُبَات کا قائم مقام ہے اس لئے جاری کیا ہے تاکہ تم اس جہان میں رہ کر اپنے اند ر وہ نئی طاقتیں پیدا کرو جن سے اگلے جہان میں تمہیں رؤیت الٰہی نصیب ہو سکے پس جس طرح لیل کا نہار سے پہلے آنا ضرور ی ہے اسی طرح تمہاری ترقی کے لئے ایک اور عالم کا ہونا بھی ضروری ہے تم اس جہان میں رہ کر اپنے اندر وہ قابلیتیں پیدا کرو تاکہ اگلے جہان میں رؤیت الٰہی سے حصہ لے سکو.اور اگرقرآن یا اسلام کا غلبہ مراد ہو تو اس صورت میں مذکورہ بالا آیت کے یہ معنے ہوں گے کہ تمہاری قوم سو رہی تھی مگر اللہ تعالیٰ اسی لَیْل میں تمہارے اندر نئی قوتیں پیدا کر رہا تھا.جب بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے کلام نازل ہوتا ہے اُسی قوم میں نازل ہوتا ہے جو مردہ اور ذلیل ہو چکی ہوتی ہے تاکہ وہ اُس کلام کے ذریعہ نئی طاقتیں لے کر کھڑی ہو جائے اور دنیا پر غالب آجائے.یہی وجہ ہے کہ جب بھی خدا تعالیٰ کا کلام کسی قوم میں نازل ہوتا ہے اُس کی قوتوں میں نشوونما پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آخر ایک دن وہ قوم اُن قوتوں سے کام لے کر دنیا میں پھیل جاتی ہے.رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے زمانہ کو دیکھ لو.عرب صدیوں سے ذلیل اور مردہ چلے آرہے تھے اُن کادنیا میں کہیں غلبہ نہ تھا.اُن کی ترقی کے کوئی آثار نہ تھے.وہ دنیا سے الگ ایک گوشہ ٔ گمنامی میں پڑے ہوئے تھے.جب اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوا تو بے شک وہ قرآن کریم کی مخالفت کرتے تھے.وہ اسلام کو مٹانے کی کوششیں کرتے تھے مگر ساتھ ہی اُن کے دلوں میں یہ حسرت بھی موجود تھی کہ ہر قوم نے ترقی کی.ہر قوم نے عروج حاصل کیاہر قوم نے غلبہ پایا مگر ہمیں کوئی ترقی حاصل نہیں ہوئی.پس اُن کے دلوں میں ترقی کی تڑپ پائی جاتی تھی.وہ چاہتے تھے کہ غلبہ حاصل کریں اور ان کی ذاتی خواہش تھی کہ ہماری قوم کو بھی عزت ملنی چاہیے اور اسے بھی دنیا میں غلبہ حاصل ہونا چاہیے اور اس خواہش نے اسلام لانے پر انہیں ترقی میں بڑی مدد دی.پس جب بھی کلام الٰہی نازل ہوتا ہے اسی قوم میں نازل ہوتا ہے جو مدتوں سے مرد ہ ہوتی ہے.اس زمانہ میںبھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام

Page 32

کو اللہ تعالیٰ نے ہندوستان میں مبعوث فرمایا جہاں کے رہنے والے مدتوں سے غلا می کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور جن کے دلوں میں یہ خواہش پائی جاتی ہے کہ ہم بھی بڑھیں اور ترقی کریں.اور گو وہ لوگ احمدیت کی مخالفت کرتے ہیں جس طرح عرب کے رہنے والے اسلا م کی مخالفت کیا کرتے تھے مگر جس دن اُن کو پتہ لگا کہ احمدیت ہی اُن کی ترقی کا ذریعہ ہے اُسی دن اُن کے اندر بیداری پیدا ہو جائے گی اور وہ اس غرض کے لئے ہر قسم کی قربانی کرنے پر تیار ہو جائیں گے.وَجَعَلْنَا النَّھَارَ مَعَاشًا میں اللہ تعالیٰ نے اس طرف بھی اشارہ فرمایا ہے کہ درحقیقت زندگی کا ثبوت صرف دن سے ہی ملتا ہے رات سے نہیں ملتا.یہاں ایک عجیب لفظی لطیفہ ہے.انسان عام طور پر راحت اور آرام کے سامانوں میں اپنی زندگی بسر کرنا ہی عیش سمجھتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کو تم عیش سمجھتے ہووہ عیش نہیں بلکہ ایک نیند ہے جوتم پر مسلّط ہوتی ہے.تم سمجھتے ہو کہ کھانا پینا سیر وسیاحت کرنا.راحت و آرام کے سامانوں میں چکرلگانا انسان کے لئے عیش ہوتا ہے حالانکہ عیش کا زمانہ صر ف نبی کا زمانہ ہوتا ہے جب حقیقی کام کا وقت ہوتا ہے اور جب حقیقی عزت حاصل کرنے کا موقع ہوتا ہے.کھانا پینا اور مادی راحت و آرام کے سامانوں سے لطف اُٹھانا یہ عیش نہیں بلکہ سونا ہے.گویا جس کو تم عیش کہتے ہو وہ تمہارے سونے کا زمانہ ہے اور جس کو تم تکلیف کا زمانہ کہتے ہو وہ حقیقی معنوں میں عیش کا زمانہ ہے جس طرح دن کو انسان چلتا پھرتا ہے اور رات کو آرام کرتا ہے اسی طرح کام کا وقت عیش کا وقت کہلاتا ہے اور آرام کا وقت لیل کا وقت کہلاتا ہے دنیا میں جس چیز کو عیش سمجھا جاتا ہے وہ سکون کا زمانہ ہوتا ہے.اور جس چیز کو تکلیف سمجھا جاتا ہے وہ کام کا زمانہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ عجیب بات ہے کہ تم سکون والی چیز کا نام عیش رکھتے ہو حالانکہ عیش کا زمانہ وہ ہے جس میں انسانی طاقتیں متحرک ہوں اور اس کے لئے لَیْل کا وقت نہیں بلکہ نہار کا وقت مقرر ہے اور درحقیقت و ہی زمانہ عیش کا ہو تا ہے جب قوم میں قربانی کی روح پائی جاتی ہو.جب اُس کے تمام افراد میں بیداری نظر آتی ہو.جب اُس کے ہر فرد میں یہ احساس پایا جاتا ہو کہ جان کو قربان کر دینا اور مال کو خدا تعالیٰ کی راہ میں لٹا دینا ہی کلید کامیابی ہے.کیونکہ زندگی حرکت کا نام ہے سکون کا نام نہیں.پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کو تم عیش کہتے ہو وہ سکون ہے اور تباہی کی علامت.اور جس کو تم تکلیف کا وقت کہتے ہو وہی عیش ہے.تم سکون والی زندگی کو عیش کی زندگی قرار دیتے ہو حالانکہ وہ عیش نہیں بلکہ ایک نیند ہے جو تم پر طاری ہوتی ہے اس کے مقابلہ میں جس چیز کو تم عیش قرار دینے کے لئے تیا ر نہیں وہی حقیقی معنوں میں عیش ہے.گویا ان الفاظ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اُن کی ایک غلطی کا ازالہ کیا کہ عیش نام ہے حرکت کا جیسے انسان دن میں حرکت کرتا ہے.مگر تم عدمِ حرکت کا نام عیش رکھتے ہو

Page 33

حالانکہ وہ عیش نہیں بلکہ تمہارے حواس کا بطلان ہے.وَّ بَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًاۙ۰۰۱۳ اور ہم نےتمہارے اوپر سات (بلند اور) مضبوط (آسمان)بنائے ہیں.حل لغات.شِدَادًا شِدَادٌ شَدِیْدٌ کی جمع ہے اور اَلشَّدِیْدُ کے معنے ہیں اَلشُّجَاعُ وَالْبَخِیْلُ وَالْاَسَدُ وَالْقَوِیُّ وَالرَّفِیْعُ وَالْوَثِیْقُ (اقرب) یعنی شَدِیْدٌ کے معنے شجاع ؔ کے بھی ہیں.بخیل کے بھی ہیں.شیر ؔ کے بھی ہیں.قویؔ کے بھی ہے.بلندؔ کے بھی ہیں اور مضبوط ؔ کے بھی ہیں.شَدِیْدٌ کی شِدَادٌ بھی آتی ہے اور اَشِدَّاءُ بھی آتی ہے جیسا کہ قرآن کریم میں ہی اللہ تعالیٰ ایک دوسرے مقام پر صحابہؓ کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ(الفتح :۳۰) یہاں سَبْعًا شِدَادًا کے معنے ہوں گے سَبْعًا رِفَاعًا یعنی سات اونچی چیزیں ہم نے پیدا کی ہیں اسی طرح قَوِیٌ کے معنےبھی ہو سکتے ہیں اور وَثِیْق کے معنے بھی ہو سکتے ہیں.گویا اس آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم نے سات وہ چیزیں پیدا کی ہیں جو بلند ہیں یا ہم نے سات وہ چیزیں پیدا کی ہیں جو قوی ہیں یا ہم نے سات وہ چیزیں پیدا کی ہیں جو بندھی ہوئی ہیں اپنی جگہ سے ہلتی نہیںہیں.تفسیر.سَبْعًا شِدَادًا سے مراد سات آسمان یہ سات کیا چیزیں کیا ہیں؟ قرآن کریم میں دوسری جگہ آسمانوں کے لئے چونکہ سات کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس لئے یہاں بھی سات سے مراد سات آسمان ہی ہوں گے اوربَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا کے معنے یہ ہوں گے کہ ہم نے تمہارے اوپر سات جسمانی اور مادی بلندیاں پیدا کی ہیں جو بڑی قوی ہیں یعنی اُن میں کوئی تزلزل واقعہ نہیں ہوتا.ایک مضبوط قانون اُن میں چلتا چلاجاتا ہے جو کسی حالت میں بھی ٹوٹتا نہیں اور اس وجہ سے نظامِ عالم میں کوئی نقص پیدا نہیں ہوتا.شِدَاد کے معنے اگر ہم رَفِیْع ؔکے لیں تو اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ ہم نے ایک ایسا وسیع اور بلند وبالا نظام تمہارے لئے قائم کیا ہے جس کا رفعت میں کوئی خاتمہ نظر نہیںآتا.اسی طرح یہاں وَثِیْق کے معنے بھی لئے جاسکتے ہیں یعنی وہ نظام جسے ہم نے قائم کیاہے اُس میں یکرنگی پائی جاتی ہے ایک قانون جس رنگ میں ظاہر ہوتا ہے اُسی رنگ میں چلتا چلا جاتا ہے.یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ یکرنگی اور نہ ٹوٹنے میں فرق ہوتا ہے.نہ ٹوٹنے میں صرف ایک چیزقائم رہتی ہے لیکن یکرنگی اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ قانون بالکل یکساں رہتا ہے اُس میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوتا.

Page 34

لفظ شداد سے نظام سماوی کی تین خصوصیات کی طرف اشارہ دُنیا میں بعض انسان ایسے ہوئے ہیں جن میں عدم استقلال پایا جاتا ہے وہ آج کچھ کہتے ہیں تو کل کچھ کہہ دیتے ہیں ایسے لوگوں کو یکرنگ نہیں کہا جا سکتا.لیکن اللہ تعالیٰ نےجو سَبْعًا شِدَادًا بنائے ہیں اُن میں یہ تینوں خوبیاں پائی جاتی ہیں قَوِیّ کے لحاظ سے یہ معنے ہوں گے کہ ان کے اندر ثبات پایا جاتا ہے رَفِیْع کے لحاظ سے یہ معنے ہوں گے کہ ان میں وسعت اور بلندی پائی جاتی ہے اور وثیق کے لحاظ سے یہ معنےہوں گے کہ اُن میں یکرنگی پائی جاتی ہے گویابَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًاکے یہ معنے ہوئے کہ ہم نے تمہارے اوپر جوسات بلندیاں پیدا کی ہیں وہ یکرنگ بھی ہیں وہ قائم رہنے والی بھی ہیں اور اپنی ذات میں رفعت بھی رکھتی ہیں.اللہ تعالیٰ نے سَبْعًا شِدَادًا کا ذکر کرتے ہوئے یہاں اس امر کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ یہ تین خصوصیات جو نظام سماوی کی ہم نے بیان کی ہیں یہ بھی اس حقیقت کو ظاہر کر رہی ہیں کہ دُنیا کی پیدائش کا کوئی بہت بڑا مقصد ہے.جو شخض کہتا ہے کہ اس دنیا میں انسان کو پیدا کر کے بلا وجہ اور بغیر کسی مقصد کے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ایک بہت بڑا، وسیع اور مضبوط نظام بنا دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فعل کو عبث قرار دیتا اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ گویا یہ تمام نظام نعوذ باللہ بالکل لغواور فضول ہے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ہمارے اس قانون کو دیکھو کہ وہ نہ ٹوٹنے والا ہے تم اس قانون کی یکرنگی کو دیکھو کہ کس طرح وہ ایک ہی رنگ میں چلتا چلا جا رہا ہے اور پھر اس نظام کی رفعت اور اس کی وسعت کا اندازہ لگاؤ.سائنسدان اس نظام کو دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں اور باجود بہت بڑی علمی ترقی کے اس نظام کی وسعت کا اندازہ لگانے سے اُن کی عقلیں قاصر ہیں.تم غور کرو اور سوچو کہ کیا یہ تمام انتظام ایک ایسی دنیا کے لئے اورپھر اس دنیا کی ایک ایسی مخلوق کے لئے کیا جا سکتا تھا جس کی پیدائش کا کوئی مقصد نہ تھا اور جس نے کچھ عرصہ کے بعدفنا ہو کر مٹی ہو جانا تھا.یہ انتظام خود اس بات کی دلیل ہے کہ انسانی پیدائش کا کوئی بہت بڑا مقصد اور مدعا ہے.نظام سماوی کا ذکر بعث بعد الموت کے ثبوت کے لئے ایک دلیل اگر اس مقصد کو تسلیم نہ کیا جائے تو یہ تمام نظام نعوذ باللہ لغوتسلیم کرنا پڑتا ہے گویا اس رنگ میں نظام سماوی کو اللہ تعالیٰ نے بعث بعد الموت کے ثبوت کے طور پر پیش کیا ہے اور بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وسیع اور پُر حکمت نظام جاری کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ انسانی پیدائش صر ف اس لئے نہیں ہوئی کہ وہ چند روز کھائے اور پئے اور فنا ہو جائے بلکہ کسی بہت بڑے مقصد اور مدعا کو پورا کرنے کے لئے اس کی پیدائش ہوئی ہے.اور اگر یہاں قرآن مجید مراد لیا جائے تو مطلب یہ ہو گا کہ تم اپنی فطرت کو دیکھو اور غور کرو کہ کھانے پینے کے سوا اعلیٰ درجہ کے اخلاق کے حصول کی کتنی عظیم الشان تڑپ تمہارے دلوں میں رکھی

Page 35

گئی ہے.تمہارے اندر شوق پایا جاتا ہے کہ تم نیکی میں ترقی کرو.تمہارے اندر خواہش پائی جاتی ہے کہ تم اعلیٰ درجہ کے روحانی مدارج حاصل کرو.کیا یہ شوق اور خواہش بلا وجہ ہے اور کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو تمہاری ادنیٰ خواہشیں تھیں اُن کو پورا کرنے کے سامان تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیئے مگر جو اعلیٰ درجہ کی روحانی خواہشات تمہارے اندر رکھی گئی تھیں اُن کو پورا کرنے کا خدا نے کوئی سامان پیدا نہیں کیا.سَبْعًا شِدَادًاسے مراد سات روحانی مدارج اس صورت میں سَبْعًا شِدَادًا سے مراد وہ سات روحانی مدارج ہوں گے جن کا سورۂ مومنون میں ذکر آتا ہے اور جن کے متعلق بتایا گیا ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے جب مومن ترقی کرتے کرتے ان ساتوں بلندیوں کو طے کر لیتا ہے.وَّ جَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا۪ۙ۰۰۱۴ اور ہم نے ایک چمکتا ہوا سورج (بھی) بنایا ہے.حل لغات.سِرَاجٌ سِرَاجٌ کے معنے عام طور پر دیئےؔ کے ہوتے ہیں اور سُرُجٌ اس کی جمع ہے.سورج کے لئے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے کیونکہ وہ بھی خدا کا ایک دیا ہے جو دنیا کو روشن کرنے کے لئے اُس نے بنایا ہے.وَھَّاجًا کہتے ہیں وَھَجَتِ النَّارُ والشَّمْسُ وَھْجًاوَ وَھَجَانًا: اِتَّقَدَتْ(اقرب) وَھَجَتِ النَّارُ کے معنے یہ ہوتے ہیں کہ آگ بھڑک اٹھی وَھَاج مبالغے کا صیغہ ہے یعنی اَلشَّدِیْدُالْوَھَج (اقرب) سخت گرمی والا یا سخت بھڑکنے والا.اور وَھَجٌ کے معنے اس گرمی کے بھی ہوتے ہیں جس کو دور سے محسوس کیا جائے گویا وَھَجَ کے معنے ہوئے حَرُّ الشَّمْسِ مِنْ بَعِیْدِ سور ج کی گرمی جو دور سے آرہی ہو.پس اس آیت کے معنے یہ ہوئے کہ ہم نے ایک سورج بنایا ہے جس کی صفت یہ ہے کہ وہ بڑا گرم ہَے اور اُس کی گرمی دُور دُور تک محسوس ہوتی ہے.یہاں یہ نہیں فرمایا کہ وَجَعَلْنَا السِّرَاجَ وَھَّاجًا بلکہ فرمایا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَّھَّاجًا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں تنوین تفخیمکے لے آئی ہے اگر جَعَلْنَا سِرَاجًا وَّھَّاجًا ہوتا تو اس کے معنے یہ ہوتے کہ ہم نے سورج کو وَھَّاج بنایا ہے مگر جَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا کہہ کر بتا دیا کہ ہم نے ایک عظیم الشان سورج بنایا ہے جس کی صفت ذاتی یہ ہے کہ وہ وَھَّاج ہے.مفردات میں ہے اَلْوَھَجُ:حُصُوْلُ الضَّوْئِ وَالْحَرِّ مِنَ النَّارِ یعنی آگ سے روشنی حاصل کرنے اور گرمی حاصل کرنے کو وَھَّجٌ کہتے ہیں.اور جب تَوَھَّجَ الْجَوْھَرُ کہیںتو اس کے معنے ہوتےہیں تَلَاْلَأَ یعنی جو ہر چمک اُٹھا.

Page 36

اور جَعَلْنَا سِرَاجًا وَّھَّاجًا کے معنے ہیں مُضِیْئًا یعنی ہم نے سورج کو ایسابنایا ہےکہ دنیا اس سے روشنی حاصل کرتی ہے (مفردات) پس دوسرے معنے جَعَلْنَا سِرَاجًا وَّھَّاجًا کے یہ ہوئے کہ ہم نے سورج بنایا ہے جس کی ذاتی صفت یہ ہے کہ وہ بہت روشنی دینے والا ہے.تفسیر.لفظ وھاج سے سورج کی ذاتی گرمی کی طرف اشارہ سورج کی صفت وھَّاج بتاکر اُس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ سورج کی روشنی اور گرمی ذاتی ہے.چاند وھَّاج نہیں کہلا سکتا.اس لئے کہ اس میں اتّقاد نہیں ہے.آگ کی طرح جلنے والا سورج ہی ہے.سورج کے اندر خدا تعالیٰ نے ایسا انتظام کر دیا ہے کہ اس میں ریڈیم موجود ہے کششِ ثقل کے ماتحت جب اس کے ذرّے اندر کی طرف کھنچتے ہیں تو تیز روشنی اور گرمی پیدا ہوتی ہے اور ان ذرّوں کے اندر کی کشش کی وجہ سے اس سے مستقل آگ پیدا ہوتی رہتی ہے.سورج کی صفت وھَّاج بھی کتنی ظاہر ہے.کروڑوں کروڑ میل پر سورج ہے یعنی نو کروڑ میل کے قریب دنیا سے اس کا فاصلہ ہے مگراس کی گرمی جب یہاں پہنچتی ہے تو گرمیوں کے موسم میں کئی لوگ اس کو برداشت نہیں کر سکتے اور وہ مر جاتے ہیں.ابھی چند دن ہوئے لاہور کے متعلق یہ خبر آئی تھی کہ وہاں گرمی کی شدّت کی وجہ سے گھوڑے چلتے چلتے گر کر مر جاتے تھے.نیز امریکہ سے خبر آئی تھی کہ گرمی کی وجہ سے درجنوں آدمی پاگل ہو ئے اور بلند مکانوں پر سے چھلانگ مارنے پر تیار ہو گئے.گویا سورج کو اللہ تعالیٰ نے وھَّاج بنایا ہے یعنی دور دور تک اس کی گرمی پہنچتی ہے.لُغت میں اَلْوَھَجُ مِنَ النَّارِ والشَّمْسِ کے معنوں میں لکھا ہے کہ حَرُّھُمَامِنْ بَعِیْدٍیعنی سورج یا آگ کی گرمی جو بہت دور سے محسوس ہوتی ہو.گویا سِرَاجًا وَّھَّاجًا میں دو اشارے کئے گئے ہیں.اوّل یہ کہ سورج کی روشنی اور گرمی ذاتی ہے.دوسرےؔیہ کہ اس کی گرمی بہت دور سے محسوس ہوتی ہے.سورج کے جہاں اَور بہت سے فوائد ہیں وہاںاُس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ سورج کی روشنی اور اس کی تپش سے زمین کے اندر روئیدگی کا مادہ پیدا ہوتا ہے چنانچہ ہل چلانے سے محض یہ غرض نہیں ہوتی کہ زمین کو نرم کر دیا جائے بلکہ آج کل جو نئے حل بنائے گئے ہیں وہ ایسی طرز پر بنائے گئے ہیں کہ زمین کے نچلے حصہ کو اُکھاڑ کر باہر پھینک دیتے ہیں یعنی وہ ہل زمین کو صرف نرم ہی نہیں کرتے بلکہ اُوپر کی زمین کو نیچے اور نیچے کی زمین کو اُوپر کر دیتے ہیں اور اس کی غرض یہ ہوا کرتی ہے کہ زمین میں اگانے والے بعض مادے ایسے ہوتے ہیں جن کو فصل کھا جاتی ہے اور اگر پھر اُسے اُٹھا کر سورج کے سامنے نہ کیا جائے تو آئندہ فصل ناقص پیدا ہونے لگتی ہے لیکن جب نچلے حصہ کو اُلٹا کر اُوپر کر دیا جائے تو سورج کی شعائوں سے طاقت حاصل کر کے زمین کے اس نقص کی کمی پوری ہو جاتی ہے غرض سور ج کا تعلق

Page 37

فصلوںکے اُگانے میں بہت بڑا ہے اگر سورج کی گرمی اور اُس کی شعائیں نہ پہنچیں تو زمین کے بعض ایسے مادے جن سے فصلیں اُگتی ہیں بالکل ختم ہو جائیں.جَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًاکے الفاظ سے قیامت کی طرف لطیف اشارہ جہاں تک سِرَاجًا وَّھَّاجًا کا تعلق ہے اس میں تو میں سمجھتاہوں قیامت کی طرف اس رنگ میں اشار ہ ہے کہ ایک چیز جو اپنی ذات میں جل رہی ہے وہ آخر ایک وقت ختم ہو جائے گی اور جب وہ ختم ہو جائے گی تو نظامِ شمسی میں ضرور کوئی اہم تبدیلی رُونما ہو گی.چنانچہ علم ہئیت کے جو بڑے بڑے ماہرین ہیں وہ قیامت کے قائل ہو رہے ہیں.اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں سورج چھوٹا ہوتا جا رہا ہے اور اسی طرح یہ چھوٹا ہوتا چلا جائے گا یہاں تک ایک دن اس کا وجود نظامِ عالم میں بالکل بیکار ہو جائے گااور اس کے ساتھ ہی باقی تمام سیّارے فنا ہو جائیں گے.گو اس کے ساتھ ہی علم ہئیت والوں کا یہ بھی خیال ہے کہ جہاں تک گرمی کا تعلق ہے سورج کی گرمی گھٹ نہیں رہی بلکہ بڑھ رہی ہے اور جوں جوں وہ اپنے مرکز کے قریب آتا جاتا ہے اس کی گرمی تیز ہوتی چلی جاتی ہے.احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو شدید گرمی پیدا ہو جائے گی.آیت سِرَاجًا وَّهَّاجًامیں غلبہ اسلام کی پیشگوئی رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے غلبہ یا قرآن کریم کے غلبہ کے مفہوم کو اگر ہم لیں تو میرے نزدیک اس میں ایک مخفی اشارہ ہجرت کی طرف معلوم ہوتا ہے.اللہ تعالیٰ ان الفاظ کے ذریعہ کفّار مکہ کو توجہ دلاتا ہے کہ اب تومحمد صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم تمہارے پاس بیـٹھے ہیں اور تم کہتے ہو یہ ہمیں دق کرتے ہیں.یہ ہمارے بُتوں کو بُرا بھلا کہتے ہیں.یہ ہمیں تبلیغ کرتے ہیں.یہ ہمیں آباؤاجداد کی اتباع کرنے سے روکتے ہیں.اور جب یہ تمہیں کوئی نیک بات بتاتے اور تمہیں وعظ و نصیحت کرتے ہیںتو تم شور مچانے لگ جاتے ہو اور چاہتے ہو کہ کسی طرح ان کو اپنے شہر سے نکال دو اور اس طرح امن میں آجائو مگر تمہیں پتہ نہیں ہم نے اپنے اس رسول کو سِرَاجًا وَّھَّاجًا بنایا ہے ایک دن یہ تم سے دُور چلا جائے گا مگر پھر بھی تم اس کی گرمی سے نہیں بچو گے بلکہ برابر اس کی گرمی تمہارے پاس پہنچتی رہے گی اور اس کی روشنی تم میں سے سعید روحوں کی تاریکی کو دُور کرتی رہے گی.اگر قرآن مراد لے لو تب بھی یہ معنے ہوں گے کہ ایک دن قرآن کا مرکز تم سے دور ہو جائے گامگر تم یہ نہ سمجھوکہ دور ہو جانے کی وجہ سے تم اس کے اثر سے بچ سکو گے بلکہ پھر بھی قرآن کریم کی تعلیم کا اثر تم تک پہنچےگا اور وہ تمہیں اپنا شکار بنائے گا.آیت جَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا میں اسلام کے عالمگیر ہونے کا ثبوت انبیاء کے زمانہ میں کچھ ایسا شور ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ مومنوں کے دلوںمیں کچھ اس قسم کا اخلاص پیدا کر دیتا ہے کہ انہیں تبلیغ کرنے اور دوسروں تک

Page 38

اپنی باتیں پہنچانے کے سوا چین ہی نہیں آتا.اُنہیں لاکھ گالیاں دی جائیں وہ اپنے کام سے نہیں رُکتے اور لوگوں کی ہدایت کے لئے ان کے پیچھے ہی پڑے رہتے ہیں.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسّلام کے زمانہ میں بھی ہم مُخالفوں کے مُنہ سے یہ فقرہ سنا کرتے تھے کہ احمدی تو ہمارا پیچھا ہی نہیںچھوڑتے.تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًاہم نے ایک ایسا سورج بنا دیا ہے جو وَھَّاج ہے اور جس کی گرمی اور روشنی دور دور تک جاتی ہے.دوسرےؔ رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلّم کی عالمگیر تعلیم کی طر ف بھی اس میں اشارہ ہے اور اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے کہ جس طرح سورج کا نور ساری دنیا میں پھیل جاتا ہے اِسی طرح محمد رسول اللہ صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلّم کی تعلیم ایک دن ساری دنیا میںپھیل جائے گی.تم مکّے کا رونا رو رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ مکّہ میں اسلام پھیل گیا دس بیس پچاس برس کے بعد ایک دن آئے گا جب تم دیکھو گے کہ یہ سِرَاج وَھَّاج بن جائے گا اور اس کی روشنی ساری دنیا پر چھا جائے گی.تیسرے ؔ دُور تک گرمی اور روشنی کے پھیلنے میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلّم کا زمانہ ٔ افادہ زمانہ کے لحاظ سے بھی بہت ممتد ہے اور جس طرح یہ دنیوی سورج قیامت تک مادی دنیا کی ضرورتوں کو پورا کرتا رہے گا رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلّم کا افاضۂ روحانی بھی دنیا کے اختتام تک چلتا چلا جائےگا.وَّ اَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرٰتِ مَآءً ثَجَّاجًاۙ۰۰۱۵ اور ہم نے گھنے بادلوں سے کثرت سے بہنے والا پانی (بھی) اتارا ہے.حل لغات.مُعْصِرَۃٌ مُعْصِرَۃٌکے معنے ہوتے ہیں وہ بدلی جس میں نمی کی بہت زیادتی ہو اور اُس میں سے بارش کے قطرات گرتے ہوں.اَلْمُعْصِرَۃُ.اَلسَّحَابَۃُ تُعْتَصَرُ بِالْمَطَرِ.یعنی مُعصِرَۃُ اُس بدلی کو کہتے ہیں جس میں سے پانی کے قطرے ٹپکے پڑتے ہوں.پس مُعْصِرَات کے معنے ہوئے اَلسَّحَائِب تُعْتَصَرُ بِالْمَطَرَ (اقرب)وہ بادل جن میں سے پانی کی کثرت کی وجہ سے قطرے ٹپک پڑتے ہیں اور مُعْصِرَۃٌ اُس ہوا کو بھی کہتے ہیں جس کے ساتھ بگولہ آتا ہے چنانچہ اَعْصَرَتُ الرِّیحُ کے معنے ہیں جَاءَ تْ بِالْاِعْصَارِ (اقرب) ہوا کے ساتھ بگولہ آیا.لیکن محاورہ کی رو سے اَلْمُعْصِرَات: أَلسَّحَائِبُ تُعْتَصَرُ بِالْمَطَرَ کے معنوں میں ہی استعمال ہوتا ہے.گو مُعصِرَۃ کے معنے ہوا کے بھی ہو سکتے ہیں جیسا کہ بعض صحابہؓ نے کئے ہیں لیکن چونکہ عام محاورہ میں مُعصِرَۃ اُس ہوا کو کہتے ہیں جس کے ساتھ بگولہ ہواور یہ معنے یہاں پور ی طرح چسپاں نہیں ہوتے اس لئے یہاں زیادہ مناسب معنے

Page 39

حل لغات.مُعْصِرَۃٌ مُعْصِرَۃٌکے معنے ہوتے ہیں وہ بدلی جس میں نمی کی بہت زیادتی ہو اور اُس میں سے بارش کے قطرات گرتے ہوں.اَلْمُعْصِرَۃُ.اَلسَّحَابَۃُ تُعْتَصَرُ بِالْمَطَرِ.یعنی مُعصِرَۃُ اُس بدلی کو کہتے ہیں جس میں سے پانی کے قطرے ٹپکے پڑتے ہوں.پس مُعْصِرَات کے معنے ہوئے اَلسَّحَائِب تُعْتَصَرُ بِالْمَطَرَ (اقرب)وہ بادل جن میں سے پانی کی کثرت کی وجہ سے قطرے ٹپک پڑتے ہیں اور مُعْصِرَۃٌ اُس ہوا کو بھی کہتے ہیں جس کے ساتھ بگولہ آتا ہے چنانچہ اَعْصَرَتُ الرِّیحُ کے معنے ہیں جَاءَ تْ بِالْاِعْصَارِ (اقرب) ہوا کے ساتھ بگولہ آیا.لیکن محاورہ کی رو سے اَلْمُعْصِرَات: أَلسَّحَائِبُ تُعْتَصَرُ بِالْمَطَرَ کے معنوں میں ہی استعمال ہوتا ہے.گو مُعصِرَۃ کے معنے ہوا کے بھی ہو سکتے ہیں جیسا کہ بعض صحابہؓ نے کئے ہیں لیکن چونکہ عام محاورہ میں مُعصِرَۃ اُس ہوا کو کہتے ہیں جس کے ساتھ بگولہ ہواور یہ معنے یہاں پور ی طرح چسپاں نہیں ہوتے اس لئے یہاں زیادہ مناسب معنے ایسے بادل کے ہی ہوں گے جس میں پانی کی کثرت ہو اور اس میں سے پانی ٹپک رہا ہو.ہاں وضعِ لُغت کے لحاظ سے اِعْصَار کے معنے چونکہ نچوڑنے کے ہوتے ہیں اس لئے مُعْصِرَات اُن ہوائوں کو بھی کہہ سکتے ہیں جن کے تیزی سے چلنے کی وجہ سے بادلوں کے بخارات جلد مجتمع ہو کر پانی کی صورت اختیار کر لیتے ہیں.بہرحال بعض صحابہؓ نے مُعْصِرَات کے معنے ہوائوں کے کئے ہیں اور بعض نے اس کے معنے بادلوں کے کئے ہیں.اکثر مفسّرین نے ترجیح بادلوں کے معنوںکو ہی دی ہے کیونکہ لُغت کے استعمال میں یہی معنے رائج ہیں(تفسیر فتح البیان،ابن کثیر ، جامع البیان زیر آیت ھذا).ثَجَّاجًا.ثَجَّاجًا ثَجَّ سے ہے اورثَجَّ الْمَاءُ کے معنے ہوتے ہیں سَالَ(بِکَثْرَۃٍ)(اقرب) یعنی کثرت کے ساتھ پانی بہنا شروع ہوا.اور ثَجَّاج کے معنے ہیں اَلثَّجَاجُ مِنَ الْمَطَرِ: السَّیَّالُ الشَّدِیْدُ الْاِنْصِبَابِ(اقرب)یعنی ثَجَّاج اُس بارش کو کہتے ہیں جو بڑی تیزی سے برستی ہے.پس آیت کے معنے یہ ہوئے کہ ہم نے بڑی بارش والی بدلیوں میں سے جن سے پانی کی کثرت کی وجہ سے قطرات ٹپکے پڑتے ہیں ایک ایسا پانی اتارا ہے جو کثرت سے بہنے والا ہے.تفسیر.اِن آیات میں اللہ تعالیٰ نے پہلے سورج کا ذکر کیا اور پھر بدلیوں کا ذکر کر کے بتایا کہ ان دو چیزوں سے مل کر زمین تیار ہوتی ہے یعنی جب سِرَاج وَھَاج سے زمین تیار ہوتی ہے تومُعْصِرَات سے پانی برستا ہے جس سے زمین کی روئیدگیاں نشوونما حاصل کرنا شروع کر دیتی ہے.دوسرےؔان آیات میں اس امر کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ جہاں وَھَج سے زمین تیار ہوتی ہے وہاں وَھَج سے ہی بادل اُٹھتے ہیں.کیونکہ بادل کیا چیز ہیں.بادل سمندروں اور دریائوں اور نالوں وغیرہ کے پانی کے ابخرے ہیں جو سورج کی گرمی سے اُڑ کر فضاء میں جاتے اور پھر فضاء کی سردی میں سیّال بن کر زمین پر ہی واپس آجاتے ہیں.جب سورج کی گرمی ان پانیوں پر پڑتی ہے تو جس طرح آگ پر ہم پانی رکھیں تو اُس میں سے دُھؤاں اٹھنا شروع ہو جاتا ہے اور اگر زیادہ دیر تک آگ پر رکھا جائے تو تمام پانی بخارات بن کر اُڑ جاتا ہے اسی طرح سورج کی گرمی سے بخارات اُٹھتے اور آہستہ آہستہ جَوّ میں جمع ہوتے رہتے ہیں پھرہوائیں اُن کو زمین پر لا کر برسا دیتی ہے.تو ایک طرف سِرَاج وھَّاج سے زمین تیار ہوتی ہے اور دوسری طرف سِرَاج وھَّاج ہی پانی لاتا ہے گویا وہی گرمی جو انسان کے بے چین کر رہی ہوتی ہے اُس کو ٹھنڈک پہنچانے کے سامان مہیّا کر رہی ہوتی ہے.آیت اَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرٰتِ سے قیامت کی طرف اشارہ اِن آیات میں قیامت کی طرف اس رنگ

Page 40