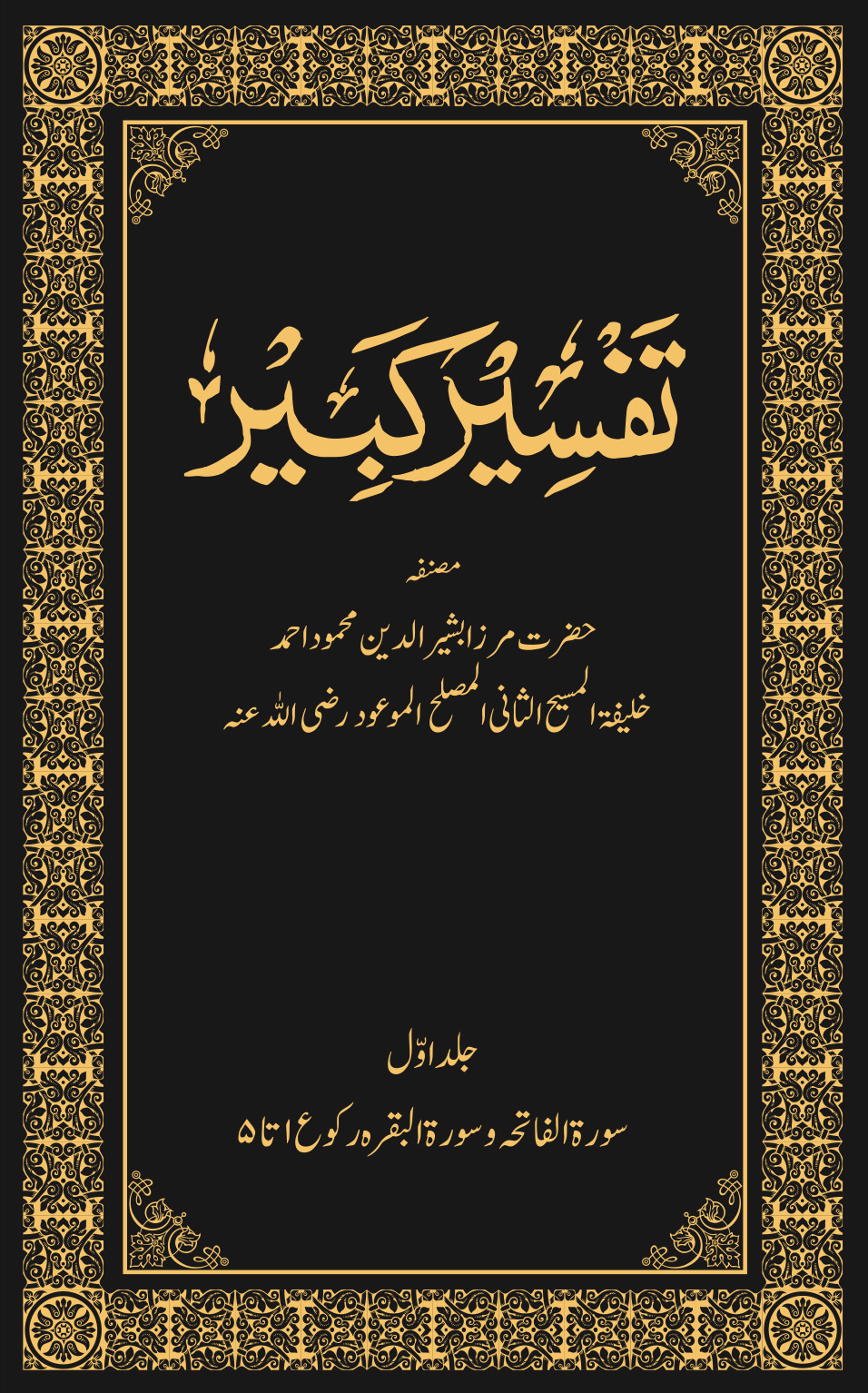

Complete Text of Tafseer-e-Kabeer Volume 1

Content sourced fromAlislam.org

Page 7

لفظ سورۃ اور اس کے معانی سورۃ کے معنی عربی زبان میں مندرجہ ذیل ہیں.(۱) مَنْزِلَـۃٌ یعنی درجہ (۲) شَرَفٌ یعنی بزرگی ،بڑائی (۳) عَـلَا مَۃٌ یعنی نشان (۴) اونچی دیوار یا عمارت جو خوبصورت بھی ہو.(اقرب الموارد) (۵) یہ لفظ سُؤْرَۃٌ سے بھی ہو سکتا ہے یعنی اس میں ہمزہ ہے جو ماقبل مضموم کی وجہ سے وائو سے بدل گیا ہے.اس لفظ کے معنی بقیہ کے ہیں.عرب کہتے ہیں جَآءَ فِیْ اَسْأَرِ النَّاسِ یعنی وہ قوم کے بقیہ لوگوں میں سے ہے.(الجامع لاحکام القرآن للقرطبی باب ذکر معنی السورۃ..) (۶) ایسی شے جو پوری اور مکمّل ہو.عرب جوان تندرست اونٹنی کو سورۃ کہتے ہیں.(الجامع لاحکام القرآن للقرطبی) (آئندہ اس تفسیر کا حوالہ دیتے وقت سارے نام کی جگہ صرف قرطبی لکھا جائے گا) سُوْرَۃ کی جمع سُوَرٌہے یعنی سورتیں.قرآن کریم کے بعض ٹکڑوں کو سورۃ کہے جانے کی وجہ قرآن کریم کے بعض ٹکڑوں کو سُوْرَۃٌ کیوں کہتے ہیں؟ اس کے متعلق مختلف علماء نے مختلف توجیہات بیان کی ہیں.بعض کے نزدیک اس لئے کہ ان کے پڑھنے سے انسان کا درجہ بڑھتا ہے.بعض کے نزدیک اس لئے کہ اس سے بزرگی حاصل ہوتی ہے بعض کے نزدیک اس لئے کہ سورتیں مضامین کے ختم ہونے کا نشان ہیں.بعض کے نزدیک اس لئے کہ وہ ایک بلند اور خوبصورت روحانی عمارت کو دنیا کے سامنے پیش کرتی ہیں.بعض کے نزدیک اس لئے کہ وہ سارے قرآن کا بقیہّ یا حصّہ ہیں.بعض کے نزدیک اس لئے کہ ان کے اندر ایک مکمل او رپورا مضمون آ جاتا ہے.یہ امر ظاہر ہے کہ یہ اختلاف صرف ذوقی ہے

Page 9

الصلٰوۃ باب و جوب قِرَائَ ۃِ الْفَاتِحَۃِ میں بھی مروی ہے.سورۃ فاتحہ کے نو نام اس سورۃ کے کئی نام ہیں جن میں سے مشہور نام جو بعض قرآن کریم سے اور بعض رسول کریم صلعم سے ثابت ہیں ذیل میں درج کئے جاتے ہیں.(۱) سُورۃ الصّلٰوۃ حضرت ابوہریرۃ ؓ فرماتے ہیں.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے.قَسَمْتُ الصَّلٰوۃَ بَیْنِیْ وَ بَیْنَ عَبْدِیْ نِصْفَیْنِ(مسلم کتاب الصلٰوۃ باب و جوب قراء ۃ الفاتحۃ فی کلّ رکعۃ...) یہی روایت جابر ابن عبداللہؓ سے ابن جریر نے بھی نقل کی ہے (مصری جلد اوّل صفحہ ۶۶) میں نے صلوٰۃ (یعنی سورۃ فاتحہ) کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف نصف کر کے تقسیم کر لیا ہے یعنی آدھی سورۃ میں صفات الٰہیہ کا ذکر ہے اور آدھی میں بندے کے حق میں دعا ہے.(۲) سُورۃُ الْحَمْد ابو دائود میں حضرت ابوہریرۃ ؓسے روایت ہے.قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اَلْحَمْدُلِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ اُمُّ القُرْاٰنِ وَاُمُّ الْکِتَابِ وَالسَّبْعُ الْمَثَانِیْ یعنی سورۃ اَلْحَمْدُلِلّٰہکے دوسرے نام اُمُّ الْقُرْآن اور اُمُّ الْکِتَابِ اور اَلسَّبْعُ الْمَثَانِیْ بھی ہیں.(ابو داؤد کتاب الصلٰوۃ باب فاتحۃ الکتاب) (۳و۴و۵) اُمُّ الْقُرَآنِ.اَلْقُرْآنُ العَظِیْمُ اور اَلسَّبْعُ الْمَثَانِیْ یہ تین نام بھی اس سورۃ کے ہیں.مسند امام احمد بن حنبل میں ابوہریرۃ ؓسے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا.ھِیَ اُمُّ الْقُرْآنِ وَھِیَ السَّبْعُ الْمَثَانِیْ وَھِیَ الْقُرْآنُ الْعَظِیْمُ.سورۃ فاتحہاُمُّ الْقُرْآن بھی ہے اور اَلسَّبْعُ الْمَثَانِی بھی ہے اور اَلقُرْآنُ الْعَظِیْمُ بھی ہے.(مسند احمد بن حنبل، مسند ابی ھریرۃؓ) اَلسَّبْعُ الْمَثَانِیْ کا لفظ قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا ہے فرماتا ہے.وَ لَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيْ (الحجر:۸۸) پس یہ نام قرآن کریم کا رکھا ہوا ہے.(۶) اُمُّ الْکِتَاب اس نام کا ذکر ابودائود میں حضرت ابوہریرۃ ؓ کی روایت میں موجود ہے اور اوپر نمبر۲ میں اس کا ذکر آ چکا ہے.(۷) اَلشَّفَاءُ یہ نام حضرت ابو سعید خدریؓ سے مروی ہے.فرماتے ہیں.قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ فَاتِحَۃُ الکِتَابِ شِفَائٌ مِّنْ کُلِّ دَآئٍ.سورۃ فاتحہ ہر بیماری سے شفا دیتی ہے.(سنن الدارمی کتاب الفضائل باب فضل فاتحۃ الکتاب) بیہقی فی شعب الایمان (باب فی تعظیم القرآن فصل فی فضائل السور والآیات)میں یہی

Page 10

روایت مروی ہے لیکن مِنْ کُلِّ دَآئٍ کی جگہ شِفَاءٌ مِّنَ السَّمِّ کے الفاظ ہیں یعنی زہر کا علاج ہے.(۸) اَلرُّقْیَۃُ یعنی دَم کرنے والی سورۃ.یہ نام بھی حضرت ابو سعید خدریؓ کی روایت مذکورہ مسند احمد بن حنبل و بخاری میں درج ہے.(بخاری کتاب فضائل القرآن باب فاتحۃ الکتاب اور مسند احمد بن حنبل مسند ابی سعید خدری) ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ کسی کو سانپ نے ڈس لیا تھا میں نےاس پر سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تھا اور اسے شفا ہو گئی اس پر آپؐ نے فرمایا.مَا یُدْرِیْکَ اَنَّہَا رُقْیَۃٌ تم کو کس طرح معلوم ہوا کہ یہ دَم کرنے والی سورۃ ہے.اس صحابی نے جواب دیا.یا رسول اللہ! بس میرے دل میں ہی یہ بات آگئی.(۹ ) سُوْرَۃُ الْکَنْزِ بیہقی نے حضرت انسؓ سے روایت کی ہے عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اللّٰہَ اَعْطَانِیْ فِیْمـَا مَنَّ بِہٖ عَلَیَّ فَاتِحَۃُ الْکِتَابِ وَقَالَ ھِیَ کَنْزٌ مِّنْ کُنُوْزِ عَرْشِیْ (تفسیرفتح البیانزیر تفسیر سورۃ الفاتحۃ) یعنی رسول کریم صلعم نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے جو احسان فرما کر مجھے انعام دیئے ہیں ان میں سے ایک فَاتِحَۃُ الْکِتَابِ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ یہ میرے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے.فاتحہ نام میں پہلے بیان کر چکا ہوں.پس یہ نو نام قرآن و حدیث سے ثابت ہیں.ان کے علاوہ اور نام بھی اس سورۃ کے صحابہ سے مروی ہیں.امام سیوطیؒ نے ان کی تعداد پچیس تک لکھی ہے.علامہ قرطبی نے بارہ نام لکھے ہیں.لیکن باقی نامو ںکا ثبوت چونکہ قرآن و حدیث سے مجھے نہیں ملا.میں نے انہیں بیان نہیں کیا.سورۃ فاتحہ کے متعلق پہلی کتب میں پیشگوئی فاتحہ نام جو اس سورۃ کا بیان ہوا ہے اس کو یہ خصوصیت بھی حاصل ہے کہ یہ نام پیشگوئی کے طو رپر پہلی کتب میں بھی آیا ہے.چنانچہ مکاشفات باب ۱۰ آیت ۲ ،۳میں لکھا ہے.’’اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی کتاب کھلی ہوئی تھی اور اس نے اپنا داہنا پائوں سمندر پر اور بایاں خشکی پر دھرا اور بڑی آواز سے جیسے ببر گرجتا ہے پکارا.او رجب اس نے پکارا تب بادل نے گرجنے کی اپنی سات آوازیں دیں.‘‘ اس سورۃ کا نام اور اس کی آیات کی تعداد بطور پیشگوئی مرقوم ہے.مترجم نے پیشگوئی کی اصل حقیقت سے ناآشنا ہونے کے باعث عبرانی لفظ فتوحہ کا ترجمہ کھلی ہوئی کتاب کیا ہے حالانکہ فتوحہ یعنی فاتحہ سورۃ کا نام بتایا گیا تھا.اس پیشگوئی میں جو گرج کی سات آوازوں کا ذکر ہے ان سے مُراد اس سورۃ کی سات آیات ہیں.مسیحی مصنّفین بالاتفاق تسلیم کرتے ہیں کہ مکاشفات کے مذکورہ بالا حوالہ میں مسیح کی آمد ثانی کے متعلق پیشگوئی ہے اور یہ بات بالکل درست ہے.پیشگوئی کے الفاظ سے ثابت ہے کہ آنے والے مسیح کے زمانہ تک یہ سورۃ مقفّل رہے گی یعنی اس کا

Page 11

تفصیلی مفہوم مسیح موعود کے زمانہ میں ظاہر ہو گا.چنانچہ مکاشفات میں لکھا ہے کہ نبی کو ایک آسمانی آواز نے کہا کہ ’’بادل کی ان سات رعدوں سے جو بات ہوئی اس پر مُہر کر رکھ اور مت لکھ.‘‘ (مکاشفہ باب ۰ا آیت ۴) سورتوں کے نام رسول کریم ؐ کے رکھے ہوئے ہیں میں نے تفصیلاً سورۃ فاتحہ کے نام اس لئے گنوائے ہیں تایہ بتائوں کہ سورتوں کے نام بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رکھے ہوئے ہیں اور جیسا کہ سورۃ فاتحہ کے بعض ناموں سے ثابت ہے.آپؐ نے بھی وہ نام الہاماً اللہ تعالیٰ سے اطلاع پا کر رکھے ہیں.سورۃ فاتحہ کے مختلف ناموں سے اس کے وسیع مطالب کی طرف اشارہ دوسرے میری غرض ان ناموں کے گنوانے سے یہ ہے کہ ان سے سورۃ فاتحہ کے وسیع مطالب پر روشنی پڑتی ہےیہ نو نام درحقیقت دس مضمون ہیں جو سورۃ فاتحہ بیان کرتی ہے.وہ فَاتِحَۃُالْکِتَابِ ہے.یعنی قرآن کریم میں سب سے پہلے اس کے رکھنے کا حکم ہے.دوسرے وہ مطالب قرآنی کے لیے بمنزلہ ایک کلید کے ہے کہ اس کے ذریعہ سے قرآن کریم کے مطالب کھلتے ہیں.پھر سورۃ فاتحہ سُوْرَۃُ الْحَمْد ہے یعنی اس سورۃ نے انسان اور خدا کے تعلقات پر اور انسانی پیدائش پر اس رنگ میں روشنی ڈالی ہے کہ اس سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ انسانی پیدائش اعلیٰ ترقیات کے لئے ہے اور یہ کہ خدا تعالیٰ کا تعلق بندوں سے رحم اور فضل کی بنیادوں پر قائم ہے.پھر وہ اَلصَّلٰوۃ ہے یعنی کامل دعا اس میں سکھائی گئی ہے جس کی مثال اور کہیں نہیں ملتی اور وہ اُمّ الکتاب ہے اس میں وہ تمام علوم جن کے ذریعہ سے دوسروں کو خطاب کیا جاتا ہے بیان کردئے گئے ہیں اور یہ بھی کہ وہ کتاب کریم یعنی قرآن مجید کے لئے بمنزلہ ماں کے ہے یعنی قرآن کریم کے نزول کا موجب وہ دعائیں ہیں جو سورۃ فاتحہ میں بیان ہوئی ہیں اور جو درد مند دلوں سے اُٹھ کر عرشِ عظیم سے قرآن کریم کو لائی ہیں اور وہ اُمُّ الْقُرْآن ہے اس میں وہ تمام علوم جو انسان کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں بیان کر دیئے گئے ہیں اور وہ اَلسَّبْعُ الْمَثَانِی ہے یعنی گو صرف سات آیتیں اس میں ہیں لیکن ہر ضرورت ان سے پوری ہو جاتی ہے.روحانیت کا کوئی سوال ہو کسی نہ کسی آیت سے اس پر روشنی پائی جائےگی گویا علمی سوالوں کے حل کرتے وقت بار بار حوالہ کے طو رپر اس کی سات آیتیں دُہرائی جائیں گی اور اس لئے بھی وہ مثانی ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں اسے پڑھا جاتا ہے.وہ قرآن عظیم بھی ہے یعنی باوجود اُمُّ الْکِتَاب اور اُمُّ الْقُرْآن کہلانے کے وہ قرآن کریم کا حصہ بھی ہے اور اس سے الگ نہیں جیسا کہ بعض لوگوں نے غلطی سے سمجھ لیا ہے.قرآن عظیم سورۃ فاتحہ کو انہی معنوں سے کہا گیا ہے جس طرح ہم کسی سے کہتے ہیں قرآن سنائو اور مراد اس سے ایک سورۃ یا ایک رکوع ہوتا ہے

Page 12

سورۃ فاتحہ شفا ہے کہ اس میں تمام ان وساوس کا ردّ ہے جو انسان کے دل میں دین کے بارہ میں پیدا ہوتے ہیں او روہ رُقْیَۃ ہے کہ علاوہ دم کے طور پر استعمال ہونے کے اس کی تلاوت شیطان اور اس کی ذرّ ّیت کے حملوں سے انسان کو بچاتی ہے اور دل میں ایسی قوت پیدا کرتی ہے کہ شیطان کے حملے بے ضرر ہو جاتے ہیں اور وہ کَنز بھی ہے کہ علوم و فنون کے اس میں دریا بہتے ہیں.اُردو میں دریا کوزے میں بند کرنے کا ایک محاورہ ہے اس کا صحیح مفہوم شاید سورۃ فاتحہ کے سوا اور کسی چیز سے ادا نہیں ہو سکتا بلکہ اس سورۃ کے بارہ میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سمندر کوزہ میںبند کر دیا گیا ہے.غرض اسماء کے گنانے سے میرا منشاء پڑھنے والے کے ذہن کو ان وسیع مطالب کی طرف توجہ دلانا تھا جو رسول کریم صلعم نے مختلف ناموں کے ذریعہ سے اس سورۃ کے بیان فرمائے ہیں ورنہ حقیقت سے خالی نام کسی سورۃ کے نوچھوڑ سوبھی ہوں تو ان سے کوئی مقصد پورا نہیں ہوتا اور رسول کریم صلعم ایسا بے فائدہ فعل ہر گز نہیں کر سکتے تھے.پس سوچنے والوں کے لئے ان ناموں میں ایک اعلیٰ روشنی اور کامل ہدایت ہے.فضائل سور ۃ فاتحہ سورۃ فاتحہ کے فضائل مختلف احادیث میں اس سورۃ کے بہت سے فضائل حدیثوں میں بیان ہیں جن میں سے بعض کی طرف تو میں اس کے ناموں میں اشارہ کر چکا ہوں اور بعض جو زیادہ تفصیل سے بیان ہوئے ہیں ان کا ذکر اب کرتا ہوں.نسائی نے اُبی ّبن کعب سے روایت کی ہے.قَالَ رَسُولُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ مَا اَنْزَلَ اللّٰہُ فِی التَّوْرَاۃِ وَلَا فِی الْاِنْجِیْلِ مِثْلَ اُمِّ الْقُرْآنِ وَھِیَ السَّبْعُ الْمَثَانِیْ وَھِیَ مَقْسُوْمَۃٌ بَیْنِیْ وَبَیْنَ عَبْدِیْ وَلِعَبْدِیْ مَاسَأَلَ(سنن النسائی کتاب الافتتاح باب تاْویل قول اللہ عزوجل ولقد اٰتیناک سبعا من المثانی) یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا.اللہ تعالیٰ نے نہ توراۃ میں نہ انجیل میں کوئی ایسی سورۃ اُتاری ہے جیسی کہ اُمُّ الْقُرْآن (یعنی سورۃ فاتحہ) ہے اور اس کا ایک نام اَلسَّبْعُ الْمَثَانِیْ بھی ہے.سورۃ فاتحہ کی ایک فضیلت اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارہ میں مجھے فرمایا ہے کہ وہ میرے اور میرے بندے کے درمیان بحصّہ مساوی بانٹ دی گئی ہے اور اس کے ذریعہ سے میرے بندے جو دُعا مجھ سے کریں گے وہ ضرور قبول کی جائے گی.یہ فضیلت نہایت اہم ہے کیونکہ اس میں ایک عملی ُگر بتایا گیا ہے جو انسان کے لئے دین و دُنیا میں مفید ہے یعنی جو دُعا اس کے ذریعہ سے کی جائے وہ قبول کی جاتی ہے.

Page 14

پانچواں اصل پانچویں یہ کہ دعا میں اللہ تعالیٰ کی صفت مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ کا بھی خیال رکھا گیا ہو یعنی دُعا کرتے وقت ان ظاہری ذرائع کو نظر انداز نہ کر دیا گیا ہو جو صحیح نتائج پیدا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے تجویز کئے ہیں کیونکہ وہ سامان بھی اللہ تعالیٰ نے ہی بنائے ہیں اور اس کے بتائے ہوئے طریق کو چھوڑ کر اس سے مدد مانگنا ایک غیر معقول بات ہے.گویا جہاں تک اسباب ظاہری کا تعلق ہے بشرطیکہ وہ موجود ہو ںیا ان کا مہیّا کرنا دُعا کرنے والے کے لئے ممکن ہو ان کا استعمال بھی دُعا کے وقت ضروری ہے.ہاں! اگر وہ موجود نہ ہو ںتو پھر مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ کی صفت اسباب سے بالا ہو کر ظاہر ہوتی ہے.ایک اشارہ اس آیت میں یہ بھی کیا گیا ہے کہ دُعا کرنے والا دوسروں سے بخشش کا معاملہ کرتا ہو اور اپنے حقوق کے طلب کرنے میں سختی سے کام نہ لیتا ہو.چھٹا اصل یہ بتایا ہے کہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ سے کامل تعلق ہو اور اس سے کامل اخلاص حاصل ہو اور وہ شرک اور مشرکانہ خیالات سے کلی طو رپر پاک ہو.اور ساتواں اصل سا تویں بات یہ بتائی ہے کہ وہ خدا کا ہی ہو چکا ہو اور اس کا کامل توکل اسے حاصل ہو اور غیر اللہ سے اس کی نظر بالکل ہٹ جائے اور وہ اس مقام پر پہنچ جائے کہ خواہ کچھ ہو جائے اور کوئی بھی تکلیف ہو.مانگوں گا تو خدا تعالیٰ ہی سے مانگوں گا.آنحضرتؐ اور آپؐ کے اتباع کا مذکورہ ذرائع سے قبولیت دعا کا نشان دکھلانا یہ سات امور وہ ہیں کہ جب انسان ان پر قائم ہو جائے تو وہ لِعَبْدِیْ مَاسَأَ لَ کا مصداق ہو جاتا ہے اور حق بات یہ ہے کہ اس قسم کی دُعا کا کامل نمونہ رسول کریم صلعم یا آپؐ کے کامل اتباع نے ہی دکھایا ہے اور انہی کے ذریعہ سے دُعائوں کی قبولیت کے ایسے نشان دُنیا نے دیکھے ہیں جن سے اندھوں کو آنکھیں اور بہروں کو کان اور گونگوں کو زبان عطا ہوئی ہے مگر اتباع رسول کا مقام بھی کسی کے لئے بند نہیں جو چاہے اس مقام کو حاصل کرنے کے لئے کوشش کر سکتا ہے اور اس مقام کو حاصل کر سکتا ہے.بخاری ؒ نے سعید ابن المعلّٰی سے ایک روایت کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول کریم صلعم نے فرمایا کہ آئو میں تمہیں قرآن کریم کی سب سے بڑی سورۃ سکھائوں اور پھر سورۃ فاتحہ سکھائی.(بخاری کتاب فضائل القرآن باب فضل فاتحۃ الکتاب) سورۃ فاتحہ مطالب کے لحاظ سے اَعْظَمُ السُّوَر ہے آپؐ نے جو اسے اَعْظَمُ السُّوَر فرمایا تو اس کے یہی معنی ہیں کہ اس کے معانی اور مطالب لمبی لمبی سورتوں سے بھی زیادہ ہیں اور کیوں نہ ہو کہ یہ سارے

Page 15

قرآن کریم کے لئے بطور متن کے ہے.میں اس جگہ ایک اپنا مشاہدہ بھی بیان کر دینا چاہتا ہوں.میں چھوٹا ہی تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا.میں مشرق کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوں اور سامنے میرے ایک وسیع میدان ہے.اس میدان میں اس طرح کی ایک آواز پیدا ہوئی جیسے برتن کو ٹھکورنے سے پیدا ہوتی ہے.یہ آواز فضا میں پھیلتی گئی اور یوں معلوم ہوا کہ گویا وہ سب فضا میں پھیل گئی ہے اس کے بعد اس آواز کا درمیانی حصہ متمثل ہونے لگا او راس میں ایک چوکھٹا ظاہر ہونا شروع ہوا جیسے تصویروں کے چوکھٹے ہوتے ہیں پھر اس چوکھٹے میں کچھ ہلکے سے رنگ پیدا ہونے لگے آخر وہ رنگ روشن ہو کر ایک تصویر بن گئے اور اس تصویر میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ ایک زندہ وجود بن گئی اور میں نے خیال کیا کہ یہ ایک فرشتہ ہے.وہ فرشتہ مجھ سے مخاطب ہوا اور اس نے مجھے کہا کہ کیا میں تم کو سورہ فاتحہ کی تفسیر سکھائوں؟ تو میں نے کہا کہ ہاں ! آپ مجھے ضرور اس کی تفسیر سکھائیں.پھر اس فرشتہ نے مجھے سورۃ فاتحہ کی تفسیر سکھانی شروع کی یہاں تک کہ وہ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُتک پہنچا.یہاں پہنچ کر اس نے مجھے کہا کہ اس وقت تک جس قدر تفاسیر لکھی جا چکی ہیں وہ اس آیت تک ہیں.اس کے بعد کی آیات کی کوئی تفسیر اب تک نہیں لکھی گئی.پھر اس نے مجھ سے پوچھا.کیا میں اس کے بعد کی آیات کی تفسیر بھی تم کو سکھائوں ؟اور میں نے کہا ہاں!جس پر فرشتہ نے مجھے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ اور اس کے بعد کی آیات کی تفسیر سکھانی شروع کی اور جب وہ ختم کر چکا تو میری آنکھ کھل گئی اور جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ اس تفسیر کی ایک دو باتیں مجھے یاد تھیں.لیکن معاً بعد میں سو گیا اور جب اُٹھا تو تفسیر کا کوئی حصّہ بھی یاد نہ تھا.اس کے کچھ عرصہ بعد مجھے ایک مجلس میں اس سورۃ پر کچھ بولنا پڑا اور میں نے دیکھا کہ اس کے نئے نئے مطالب میرے ذہن میں نازل ہو رہے ہیں اور میں سمجھ گیا کہ فرشتہ کے تفسیر سکھانے کا یہی مطلب تھا.چنانچہ اس وقت سے لےکر آج تک ہمیشہ اس سورۃ کے نئے نئے مطالب مجھے سکھائے جاتے ہیں.جن میں سے سینکڑوں میں مختلف کتابوں اور تقریروں میں بیان کرچکا ہوں اوراس کے باوجودوہ خزانہ خالی نہیں ہوا.چنانچہ دُعا کے متعلق جو ُگر اس سورۃ میں بیان ہوئے ہیں اور جن کا ذکر میں اُوپر کر آیا ہوں وہ بھی انہی تجارب میں سے ہیں.کیونکہ سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھتے وقت میرے دل میں خیال گزرا کہ اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کوئی نئے مطالب اس سورۃ کے کھولے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان سات اصول کا انکشاف ہوا جو دُعا کے متعلق اس سورۃ میں بیان ہیں.فَالْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی ذٰ لِکَ.اوریہ جو کچھ لکھا گیا ہے محض خلاصہ کے طور پر لکھا گیا ہے ورنہ ان اصول میں بہت وسیع مطالب پوشیدہ ہیں.ذٰلِکَ فَضْلُ اللّٰہِ یُؤْتِیْہِ مَنْ یَّشَآءُ.

Page 16

سورۃ فاتحہ کا نزول سورۃ فاتحہ کا نزول اس سورۃ کے نزول کے بارہ میںابن عباسؓ قتادہ اور ابو العالیہ کا بیان ہے کہ یہ ّمکی سورۃ ہے اور ابوہریرۃ ؓ اور مجاہد اور عطاء اور زُہری کا قول ہے کہ یہ مدنی ہے لیکن قرآن کریم سے ظاہر ہے کہ یہ سورۃ مکہ میں نازل ہو چکی تھی کیونکہ اس کا ذکر سورۃ الحجر میں جو بالا جماع مکیّ سورۃ ہے ان الفاظ میں آ چکا ہے.وَ لَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيْ وَ الْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ (الحجر:۸۸) (قرطبی تفسیر سورۃ فاتحۃ) بعض ائمہ کا خیال ہے کہ دو دفعہ یہ سورۃ نازل ہوئی ہے ایک دفعہ مکہ میں اور دوسری دفعہ مدینہ میں.پس یہ مکی بھی ہے او رمدنی بھی.(قرطبی میں بحوالہ ثَعلبی یہ روایت لکھی ہے مگر ثعلبی کی تفسیر میں جو مطبوعہ الجزائر ہے یہ رائے درج نہیں.شاید ثَعلبی کی کسی اور کتاب سے یہ رائے قرطبی نے درج کی ہو) میرے نزدیک یہی خیال درست ہے.اس کا مکی ہونا یقینی ہے اور اس کا مدنی ہونا بھی معتبر رواۃ سے ثابت ہے.سورۃ فاتحہ مکہ اور مدینہ میں دو دفعہ نازل ہوئی پس حقیقت یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ دو دفعہ نازل ہوئی ہے اور جب دوسرے نزول کا رسول کریم صلعم نے کسی مجلس میں ذکر کیا تو بعض لوگوں نے سمجھا کہ یہ سورۃ نازل ہی مدینہ میں ہوئی تھی حالانکہ آپؐ کا مقصد اس سے لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ یہ سورۃ مدینہ میں بھی نازل ہوئی ہے.اس کے مکی ہونے کا یہ ثبوت بھی ہے کہ تمام روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ فاتحہ ہمیشہ سے نماز میں پڑھی جاتی رہی ہے اور نماز باجماعت مکہ میں ہی پڑھی جانی شروع ہو گئی تھی بلکہ شروع زمانہ سے ہی شروع ہو گئی تھی.سورۃ فاتحہ قرآن کا حصّہ ہے سورۃ فاتحہ کو قرآن کا حصہ نہ سمجھنے کے دلائل کا جواب بعض لوگوں نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ سورۃ فاتحہ قرآن کریم کا حصّہ نہیں ہے اور اس خیال کی دلیل یہ بتاتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ نے اپنے نسخہ میں سورۃ فاتحہ کو نہیں لکھا تھا مگر یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ نے سورۃ فاتحہ اور مُعَوَّذَ تَیْنِ یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس تینوں سورتیں قرآن کریم میں نہیں لکھی تھیں او ران کا یہ خیال تھا کہ سورۃ فاتحہ ہر سورۃ کے ساتھ چونکہ نماز میں پڑھی جاتی ہے اس لئے یہ ہر سورۃ کی تمہید ہے اور غالباً مُعَوَّذَ تَیْن کے بارہ میں بھی ان کا یہ خیال تھا کہ بوجہ اس کے کہ ان کا مضمون مختلف نقصانات اور شرور سے بچنے کی دُعا پر مشتمل ہے اس لئے وہ گویا باوجود قرآن عظیم کا حصّہ ہونے کے متنِ قرآن سے باہر ہیں اور وہ غالباً انہیں بھی ہر سورۃ سے متعلق سمجھتے تھے.سورۃ فاتحہ کے بارہ میں تو

Page 17

ان کے اس خیال کا ذکر احادیث سے ثابت ہے چنانچہ ابوبکر الانباری نے عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاھِیْمَ ایک حدیث نقل کی ہے کہ عبداللہ بن مسعودؓ سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے نسخہ ٔ قرآن میں سورۃ فاتحہ کیوں نہیں لکھی تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ لَوْکَتَـبْتُہَا لَکَتَبْـتُہَا مَعَ کُلِّ سُورَۃٍ.یعنی اگر میں سورۃ بقرہ سے پہلے اسے لکھتا تو سب سورتوں کے ساتھ لکھتا یعنی یہ سورۃ ہر سورۃ سے متعلق ہے اس لئے میں نے اسے حذف کر دیا ہے تایہ غلط فہمی نہ ہو کہ صرف سورۃ بقرہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے (قرطبی) معلوم ہوتا ہے یہی استدلال مُعَوَّذَ تَیْن کے بارہ میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے کیا ہے ورنہ وہ سورۃجسے رسول کریم صلعم نے صاف طورپر قرآن کریم کی سورتوں میں سے سب سے بڑی قرار دیا ہے (بخاری کتاب فضائل القرآن باب فضل فاتحۃ الکتاب عن سعید بن المعلّی ) اسے کس طرح قرآن کریم سے خارج قرار دے سکتے تھے.سورۃ فاتحہ ہر نماز میں اور ہر رکعت میں پڑھنی ضروری ہے سوائے اس کے کہ مقتدی کے نماز میں شامل ہونے سے پہلے امام رکوع میں جا چکا ہو اس صورت میں اسے تکبیر کہہ کر بغیر کچھ پڑھے رکوع میں چلے جانا چاہیے.امام کی قراء ت ہی اس کی قراء ت سمجھ لی جائے گی.سورۃ فاتحہ کے نماز میں پڑھنے کی تاکید مختلف احادیث میں سورۃ فاتحہ کے نماز میں پڑھنے کی تاکید مختلف احادیث میں آئی ہے.مسلم میں آتا ہے حضرت ابوہریرہؓ نے روایت کی ہے کہ قَالَ (رَسُولُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ) مَنْ صَلّٰی صَلٰوۃً لَمْ یَـقْرَأْ فِیْہَا بِاُمِّ الْقُرْآنِ فَھِیَ خِدَاجٌ (مسلم کتاب الصلوٰۃ باب وجوب قراء ۃ الفاتحۃ فی کل رکعۃٍ) یعنی جس نے نماز ادا کی مگر اس میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی تو وہ نماز ناقص ہے اور بخاری ،مسلم میں عبادۃ بن الصامت کی روایت ہے کہ رسول کریم صلعم نے فرمایا کہ لَاصَلٰوۃَ لِمَنْ لَّمْ یَقْرَأْ بِفَاتِـحَۃِ الکِتَابِ (بخاری کتاب الصلوٰۃ باب وجوب قراء ۃ الامام و المأْموم فی الصلٰوۃ کلہا نیز مُسلم باب وجوب قراءۃ الفا تحۃ فی کل رکعۃٍ) یعنی جس نے فاتحۃ الکتاب نہ پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی اور صحیح بن خزیمہ اور ابن حبان میں ابوہریرۃؓ سے بھی ایسی ہی روایت آتی ہے (قرطبی) نیز ابو دائود میں حضرت ابوہریرۃ ؓسے روایت ہے کہ اَمَرَنِیْ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اَنْ اُنَادِیْ اَنَّہٗ لَاصَلٰوۃَ اِلَّا بِقِرَائَ ۃِ فَاتِـحَۃِ الْکِتَابِ فَـمَازَادَ (ابوداؤدکتاب الصلٰوۃ باب من ترک القراء ۃ فی صلوٰتہٖ) یعنی رسول کریم صلعم نے مجھے حکم دیا کہ میں لوگوں میں اعلان کر دوں کہ کوئی نماز بغیر اس کے نہیں ہوسکتی کہ سورۃ فاتحہ او راس کے ساتھ کچھ اور حصہ قرآن کریم کا پڑھا جائے.صحابہ میں سے حضرت عمرؓ، عبداللہ بن عباسؓ، ابوہریرہ ؓ، ابی بن کعبؓ، ابو ایوب انصاریؓ، عبداللہ بن

Page 18

عمرو بن العاصؓ، عبادۃ بن الصامتؓ، ابو سعید خدریؓ، عثمان بن ابی العاصؓ خوّات بن جبیر اور عبداللہ بن عمر سے یہی عقیدہ احادیث میں مذکور ہے.(قرطبی تفسیر سورۃ فاتحۃ) ابن ما جہ میں حضرت ابو سعید خدریؓ کی روایت آتی ہے کہ لَاصَلٰو ۃَ لِمَنْ لَّمْ یَقْرَأْ فِیْ کُلِّ رَکْعَۃٍ بِالْـحَمْدِ لِلّٰہِ وَسُوَرۃٌ فِیْ فَرِیْضَۃٍ اَوْغَیْرِھَا یعنی جو شخص ہر رکعت میں الحمدللہ اور کوئی اور سورۃ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی اور یہ حکم فرض نماز اور غیر فرض نماز سب کے متعلق ہے.(ابن ماجۃ کتاب الصلٰوۃ باب القرا ءَ ۃ خلف الامام) اس روایت کو محققین نے ضعیف کہا ہے مگر جبکہ صحابہ کا تعامل یہی ہے کہ اس کے مضمون کی صحت میں کلام نہیں ہو سکتا.ابو دائود کی ایک اور روایت بھی اس کی تائید میں ہے اور وہ عبادہ بن الصامت سے مروی ہے.نافع بن محمود بن الربیع انصاری کہتے ہیں کہ ایک جگہ حضرت عبادہ امام الصلوٰۃ تھے ایک دفعہ وہ دیر سے پہنچے اور ابو نعیم نے نماز شروع کر ا دی.نماز شروع ہو چکی تھی کہ عبادہ بھی آ گئے.میں بھی ان کے ساتھ تھا ہم صفوں میں کھڑے ہو گئے.ابونعیم نے جب سورۃ فاتحہ پڑھنی شروع کی تو میں نے سنا کہ عبادہ بھی آہستہ آہستہ سورۃ فاتحہ پڑھتے رہے.جب نماز ختم ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ جبکہ ابو نعیم بالجہر نماز پڑھا رہے تھے آپ بھی ساتھ ساتھ سورۃ فاتحہ پڑھتے جا رہے تھے یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہے کہ ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے.رسول کریم صلعم نے ایک دفعہ ہمیں نماز پڑھائی اور سلام پھیر کر جب بیٹھے تو پوچھا کہ جب میں بلند آواز سے نماز میں تلاوت کرتا ہوں تو کیا تم بھی منہ میں پڑھتے رہتے ہو؟ بعض نے کہا ہاں.بعض نے کہا نہیں اس پر آپؐ نے فرمایا.لَاتَقْرَءُوْا بِشَيْ ئٍ مِّنَ الْقُرْآنِ اِذَا جَھَرْتُ اِلَّابِاُمِّ الْقُرْآنِ (ابوداؤد کتاب الصلوٰۃ باب من ترک القِرا ءَ ۃَ فی صلوٰتہٖ) جب میں بلند آواز سے قرآن کریم نماز میں پڑھوں تو سوائے سورۃ فاتحہ کے اور کسی سورۃ کی تلاوت تم ساتھ ساتھ نہ کیاکرو.اس بارہ میں اور بہت سی احادیث بھی ہیں.مثلاً دار قطنی نے یزید بن شریک سے روایت کی ہے اور اس کے اسناد کو صحیح قرار دیا ہے کہ سَأَلْتُ عُمَرَ عَنِ الْقِرَائَ ۃِ خَلْفَ الْاِمَامِ فَاَمَرَ نِیْ اَنْ اَقْرَأَ، قُلْتُ وَ اِنْ کُنْتَ اَنْتَ قَالَ وَاِنْ کُنْتُ اَ نَا قُلْتُ وَاِنْ جَھَرْتَ قَالَ وَاِنْ جَھَرْتُ.یعنی میں نے حضرت عمرؓ سے پوچھا کہ کیا میں امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھا کروں انہوں نے کہا ہاں.میں نے پوچھا کیا جب آپ نماز پڑھا رہے ہوں تب بھی.انہوں نے کہا ہاںخواہ میں نماز پڑھا رہا ہوں.میں نے کہا کہ کیا جب بلند آواز سے پڑھا رہے ہوں تب بھی.انہوں نے کہا ہاں تب بھی.(سنن دار قطنی کتاب الصلٰوۃ باب و جوب قراء ۃ اُمّ الکتاب فی الصلوٰۃ) حضرت مسیح موعود ؑ کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ سورۃ فاتحہ امام کے پیچھے بھی پڑھنی چاہیے خواہ وہ جہراً نماز پڑھا رہا ہو سوائے اس کے کہ مقتدی رکوع میں آ کر ملے.اس صورت میں وہ تکبیر

Page 19

کہہ کر رکوع میں شامل ہو جائے اور امام کی قراء ت اس کی قراء ت سمجھی جائے گی.یہ ایک استثناء ہے استثناء سے قانون نہیں ٹوٹتا.اسی طرح یہ بھی استثناء ہے کہ کسی شخص کو سورۃ فاتحہ نہ آتی ہو.مثلاً نو مسلم ہے جس نے ابھی نماز نہیں سیکھی یا بچہ ہو جسے ابھی قرآن نہیں آتا تو اس کی نماز فقط تسبیح و تکبیر سے ہو جائے گی خواہ وہ قرآن کریم کا کوئی حصہ بھی نہ پڑھے سورۃ فاتحہ بھی نہ پڑھے.سُورۃ فاتحہ کے مضامین کا خلاصہ قرآن کریم کے مضامین کو مختصر طو رپر اس میں بیان کر دیا گیا ہے تاکہ پڑھنے والے کو شروع میں ہی قرآنی مطالب پر اجمالاً آگاہی ہو جائے.سورۃ فاتحہ میں سترہ باتوں کی طرف اشارہ پہلے بِسم اللّٰہ سے شروع کیا ہے جس سے ظاہر ہے کہ ایک مسلمان (۱) خدا تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے ( بِسم اللّٰہ ) (۲) وہ اس امر پر بھی یقین رکھتا ہے کہ خدا تعالیٰ فلسفیوں کے عقیدہ کے مطابق صرف دُنیا کےلئے علّتِ اولیٰ کا کام نہیں دے رہا بلکہ دُنیا کے کام اس کے حکم اور اشارہ سے چل رہے ہیں اس لئے اس کی مدد اور اعانت بندہ کے لئے بہت کچھ کار آمد ہو سکتی ہے ( بِسم اللّٰہ ) (۳) وہ صرف ایک اندرونی طاقت نہیں ہے بلکہ وہ مستقل وجود رکھتا ہے اور اس کا مستقل نام ہے اور مختلف صفات سے وہ متصف ہے (اللّٰہ.الرّحـمٰن.الرّحیم) (۴) وہ منبع ہے سب ترقیات کا اور تمام سامان جن سے کام لے کر دُنیا ترقی کر سکتی ہے اسی کے قبضہ میں ہیں (الرّحـمٰن) (۵) اس نے انسان کو اعلیٰ ترقیات کے لئے پیدا کیا ہے.جب وہ اللہ کے پیدا کردہ سامانوں سے صحیح طو رپر کام لیتا ہے تو اس کے کام کے اعلیٰ نتائج پیدا ہوتے ہیں جو اسے مزید انعامات کے مستحق بنا دیتے ہیں اور بناتے چلے جاتے ہیں (الرّحیم) (۶) اس کے سب کاموں میں جامعیت اور کمال پایا جاتا ہے اور ہر حسن سے وہ متصف ہے اور سب تعریفوں کا مالک ہے کیونکہ اس کے سوا جو کچھ بھی ہے سب اُسی کا پیدا کردہ ہے (اَلْـحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ )(۷) کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کے سوا ایسی نہیں جس کی ابتدا اور انتہاء یکساں ہو بلکہ اس کے سوا جس قدر اشیاء ہیں ادنیٰ حالت سے شروع ہوئی ہیں اور ترقی کرتے کرتے کمال کو پہنچی ہیں.پس اللہ تعالیٰ سب اشیاء کا خالق ہے اورکوئی چیز آپ ہی آپ نہیں (ربّ العٰلمین) (۸) یہ دنیا ایک متنوع دنیا ہے یعنی اس کی ہزاروں شاخیں ہیں اور ہزاروں قسم کے مزاج ہیں.پس کسی چیز کے سمجھنے کے لیے اس کی جنس پر غور کرنا چاہیے نہ کہ دوسری

Page 20

جنس کی اشیاء پر.خدا تعالیٰ کا معاملہ ہر جنس سے اس کی حیثیت کے مطابق ہے.پس دنیا میں خدا تعالیٰ کے سلوک میں اگر اختلاف نظر آئے تو اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے.وہ اختلاف حالات کے اختلاف کی وجہ سے ہے نہ کہ ظلم کی وجہ سے یا عدم توجہ کی وجہ سے (رَبّ العٰلَمین)(۹) جس طرح اللہ تعالیٰ ہر کام لینے والی شے کا خالق نظر آتا ہے وہ ہر سامان کا بھی خالق نظر آتا ہے پس ہر چیز ہر وقت اس کی مدد کی محتاج ہے.(اَلرَّحْمٰن) (۱۰) پھر جس طرح خدا تعالیٰ اشیاء اور ان سامانو ںکا خالق ہے جن سے ان اشیاء نے فائدہ اُٹھانا ہے اسی طرح وہ ان نتائج پربھی تصرّف رکھتا ہے جو سامانوں کے استعمال کرنے کے بعد پیدا ہوتے ہیں مثلاً انسان کو بھی اس نے پیدا کیا ہے اور اس کھانے کو بھی اس نے پیدا کیا ہے جو اس کی زندگی کے لئے ضروری ہے اور پھر وہ اچھا یا بُرا خون جو اس کھانے کے استعمال سے پیدا ہو گا وہ بھی اسی کے حکم اور امر سے ہی ہو گا ( اَلْرَّحِیم) (۱۱) پھر اس نے جزا سزا کا بھی ایک طریق مقرر کیا ہے یعنی ہر چیز اپنے حالات کے مطابق اپنے کامو ںکے اچھے یا بُرے نتائج کا مجموعی نتیجہ ایک دن دیکھ لیتی ہے یعنی کاموں کے نتیجے دو طرح کے ہوتے ہیں ایک درمیانی کہ ہر کام کا نتیجہ کچھ نہ کچھ نکلتا آتا ہے او رایک آخری کہ سب کاموں کا مجموعی نتیجہ نکلتا ہے سو اللہ تعالیٰ نے صرف یہی انتظام نہیں کیا کہ ہر کام کا نتیجہ نکلے جس کی طرف رحیم کے لفظ سے اشارہ کیا گیا ہے بلکہ اس نے یہ تدبیر بھی اختیار کی ہے کہ سب کاموں کا ایک مجموعی نتیجہ نکلے جس کے سبب سے وہ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِکہلاتا ہے.(۱۲) پس ایسی ہی ہستی اس امر کی مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اسی سے محبت کا تعلق رکھا جائے (اِیَّاکَ نَعْبُدُ وَ اِیَّاکَ نَسْتَعِیْنُ) (۱۳) پھر بتایا ہے کہ انسانی ترقی کا انحصار دو امر پر ہے.اعمالِ بدن اور اعمالِ قلب پر (اعمالِ قلب سے مراد فکر، خیال، عقیدہ، ارادہ وغیرہ ہیں) ان دونوں کی اصلاح ضروری ہے اور یہ اصلاح بغیر اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے نہیں ہو سکتی (اِیَّاکَ نَعْبُدُ وَ اِیَّاکَ نَسْتَعِیْنُ)(۱۴) پھر یہ بتایا ہے کہ وہ اپنے بندوں سے ملنے کی اور ان کی اصلاح کی خود خواہش رکھتا ہے صرف اس امر کی ضرورت ہے کہ بندہ اس کی طرف جھکے اور اس کی ملاقات کے لیے اسی سے التجا کرے (اِھْدِنَاالصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ)(۱۵) پھر یہ بتایا ہے کہ بظاہر خدا تعالیٰ تک پہنچنے کے بہت سے راستے نظر آتے ہیں لیکن صرف راستہ کا معلوم ہونا کافی نہیں بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ (الف) وہ راستہ سب سے چھوٹا ہوتا انسان جدوجہد کے دوران میں ہی ہلاک نہ ہو جائے (صِرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ) (ب) وہ راستہ دیکھا بھالا ہو اور اس پر چل کر لوگوں نے خدا کو پایا ہو تاکہ درمیانی خطرات اور ان کے علاج کا بندہ کو پہلے سے علم ہو جائے تادل مطمئن رہے اور مایوسی پیدا نہ ہو اور اچھے ساتھیوں کی صحبت نصیب رہے پس ایسا راستہ اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا چاہیے (صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْھِمْ)(۱۶) ترقیات کے ملنے کی صورت میں دل میں کبر اور خود پسندی

Page 21

کے خیالات پیدا ہو کر انسان کو تباہ کر دیتے ہیں پس ان سے بچتے رہنا چاہیے.اور ترقیات کو ظلم اور فساد کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے بلکہ امن اور خدمت کا ذریعہ بنانا چاہیے.اور اللہ تعالیٰ سے اس غرض کے لئے دُعائیں کرتے رہنا چاہیے (غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْھِمْ)(۱۷) جس طرح انسان ترقیات کو ظلم کا ذریعہ بنا لیتا ہے کبھی وہ ادنیٰ اشیاء کو رحم اور ناجائز محبت کی وجہ سے اونچا درجہ بھی دے دیتا ہے.اس سے بھی بچنا چاہیے اور اس نیکی کے حصول کے لئے بھی اللہ تعالیٰ سے دُعا کرتے رہنا چاہیے.(وَ لَا الضَّآلِّيْنَ).بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۰۰۱ (میں ) اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا بار بار رحم کرنے والا ہے (پڑھتا ہوں).حلّ لُغَات.حرف باء اور اس کے معنے بِسْمِ اللّٰہِ کی ابتداء میں جو با ء آئی ہے وہ حروف ہجاء کا حرف نہیں بلکہ بامعنی حرف ہے.عربی زبان میں حروف سے ہجاء کا کام لینے کے علاوہ معنوں کا کام بھی لیا جاتا ہے اور بعض حروف ہجاء کی علامت ہونے کے علاوہ بعض معنے بھی دیتے ہیں.ان حروف میں سے باء بھی ہے.یہ حروف ہجاء کا دوسرا حرف بھی ہے اور بامعنی حرفوں میں سے بھی ہے.اس کے معنی معیّت اور استعانت کے ہیں اور اس کا لفظی ترجمہ ’’سے ‘‘اور ’’ساتھ ‘‘ہے مگر چونکہ ان لفظوں سے معنی واضح نہیں ہوتے اس لئے ’’لےکر‘‘ ترجمہ کیا گیا ہے جو دونوں معنوں پر مشتمل ہونے کی وجہ سے زیادہ مناسب ہے.مطلب آیت کا یہ ہوا کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق پکڑتے ہوئے اور اس سے مدد مانگتے ہوئے میں یہ کلام پڑھنے لگا ہوں.بِسْمِ اللّٰہِ کے پہلے باء کا متعلق محذوف ہے باء حروف جارہ میں سے ہے یعنی جس اسم پر یہ حرف آتے ہیں اس کے آخری حرف پر زیریا زیر کی علامت آتی ہے.عربی قاعدہ کی رُو سے ان حروف سے پہلے اکثر ایک متعلق محذوف ہوتا ہے جو عبارت کے مفہوم کے مطابق نکال لیا جاتا ہے.اس آیت سے پہلے اِقْرَأْ یا اِشْرَعْ بعض نے محذوف نکالا ہے یعنی پڑھ یا شروع کر.اور اس کی وجہ سورۃ علق کی یہ آیت بیان کی ہے.اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ(العلق:۲).پس جو لفظ وہاں بیان ہوا ہے وہی یا اس کے ہم معنی لفظ یہاں نکالا جائے گا.زمخشری نے اِقْرَاْ یا اِشْـرَعْ کی جگہ جو امر کے صیغے ہیں اَقْرَأُ یا اَشْرَعُ جو مضارع کے صیغے ہیں محذوف نکالے ہیں یعنی میں پڑھتا ہوں یا شروع کرتا ہوں.اور اس کی جگہ بِسْمِ اللّٰہِ کے بعد تجویز کی ہے یعنی میں پڑھتا ہوں اللہ کا نام لےکر کی

Page 22

بجائے میں اللہ کا نام لے کر پڑھتا ہوں.اور اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ اس میں اللہ کے نام پر زور پیدا ہوتا ہے لیکن اگر پڑھتا ہوں پہلے رکھا جائے تو پڑھتا ہوں پر زور آجاتا ہے.زمخشری کے یہ معنی لطیف ہیں.میں نے ترجمہ میں انہی معنوں کو اختیار کیا ہے.بِسْمِ اللّٰہِ کے محذوف متعلق کے رکھے جانے کی مناسب جگہ زمخشری نے سورۃ علق میں جو اِقْرَأْ پہلے آتا ہے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ اس موقع پر اِقْرَأْ پر زور دینا منظور تھا کیونکہ رسول کریم صلعم پڑھنے سے ہچکچاتے تھے.(بخاری کتاب بدء الوحی) لیکن بِسْمِ اللّٰہِ میں پڑھنے پر زور دینا مقصود نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر پڑھنے پر زور دینا مقصود ہے.اس لئے اس جگہ پڑھنے کا لفظ بعد میں محذوف قرار دینا زیادہ مناسب ہے.زمخشری کی یہ تشریح بھی نہایت لطیف ہے اور میں نے جو بِسْمِ اللّٰہِ کے دہرانے کے دلائل بیان کئے ہیں ان کے بالکل مطابق آتی ہے.اسم بِسْمِ بَاء اور اسـم سے مرکب ہے اسم کا ہمزہ گر کر بسم ہو گیا.عربی زبان میں بعض ہمزے بولے نہیں جاتے انہیں وصلی ہمزے کہتے ہیں.لیکن بِسْمِ اللّٰہِ میں ہمزہ لکھا بھی نہیں گیا.اس کی وجہ علمائِ صرف ونحو کثرت استعمال بتاتے ہیں.نسائی اور اَخْفَش کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں سے پہلے جہاں بھی اسم کا لفظ آئے گا اس کا ہمزہ لکھا نہیں جائے گا لیکن فَرّاء کا خیال ہے کہ اس جگہ حذف چونکہ نقلاً ثابت ہے.ہم بِسْمِ اللّٰہِ میں تو حذف کر دیں گے لیکن دوسرے صفات الٰہیہ سے پہلے چونکہ ایسا کرنا نقلاً ثابت نہیں.ہم اس کے ہمزہ کو لکھنے میں ترک نہیں کریں گے.(تفسیر البحر المحیط تفسیر سورۃ الفاتحۃ ) اِسْمٌ کے معنی اور اس کا اشتقاق اِسْـمٌ کے معنی صفت یا نام کے ہوتے ہیں (قاموس) اور یہ اس م سے نہیں بلکہ وس م یا س م و سے بنا ہے وائو الف سے بدل گئی ہے.جنہوں نے اسے وس م سے بنا ہواقرار دیا ہے انہوںنے اس کے معنی نشان اور علامت کے قرار دیئے ہیںکیونکہ وَسَـمَ کے معنی نشان اور علامت کے ہوتے ہیں مگر جنہوں نے اسے س م و سے بنا ہو اقرار دیا ہے انہو ںنے اس کے معنی اونچا ہونے کے کئے ہیں.(اقرب الموارد) اللّٰہ اللہ اس ذات پاک کا نام ہے جو ازلی ابدی اور اَلْحَیُّ الْقَیُّوْم ہے او رمالک اور خالق اور رب سب مخلوق کا ہے اور اسم ذاتی ہے نہ کہ اسم صفاتی.اللہ اسم ذاتی ہے عربی زبان کے سوا کسی اور زبان میں اس خالق و مالکِ ُکل کا کوئی ذاتی نام نہیں پایا جاتا.

Page 23

صرف عربی میں اللّٰہ ایک ذاتی نام ہے جو صرف ایک ہی ہستی کے لئے بولا جاتا ہے اور بطور نام کے بولا جاتا ہے.اللّٰہ کا لفظ بھی اسم جامد ہے مشتق نہیں.نہ یہ اور کسی لفظ سے بنا ہے اور نہ اس سے کوئی اور لفظ بنا ہے.اللہ اسم جامد ہے نہ کہ مشتق بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ لَاہَ یَلِیْہِ سے مشتق ہے جس کے معنی تَسَتُّر، عَلُوّ اور اِرتِفَاع کے ہیں (اقرب) لیکن یہ درست نہیں بعض لوگ کہتے ہیں اللہ لَاہَ یَلُوْہُ سے نکلا ہے جس کے معنی چمکنے کے ہیں اور لَاہَ اللّٰہُ الْخَلْقَ کے معنی ہیں اللہ نے مخلوق پیدا کی.لیکن لسان العرب میں لکھا ہے کہ یہ معنی غیر معروف ہیں.پس یہ قیاس کہ یہ لَاہَ یَلُوْہُ سے نکلا ہے بالکل غلط ہے.بعض لوگ اسے غیر زبان کا لفظ قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ سریانی کے لفظ لاھاسے نکلا ہے لیکن یہ بھی بالکل غلط ہے بلکہ سریانی زبان سے ناواقفیت کے نتیجہ میں ہے چنانچہ یورپین محققین کی رائے ہے کہ عربی کا لفظ اِلٰہ ابتدائی مادہ سے زیادہ قریب ہے.جرمن عالم NOLDEKE لکھتا ہے کہ عربی کا اِلٰہ اور عبرانی کے ایل پرانے زمانہ سے پہلو بہ پہلو چلے آتے ہیں اور عبرانی زبان جب عربی سے علیحدہ ہوئی ہے اس سے بھی پہلے سے یہ لفظ سامی زبانو ںمیں استعمال ہوتا تھا.(انسائیکلو پیڈیا ببلیکا زیر عنوان نیمز یعنی اسماء کی بحث) اَلرَّحْمٰن رحم سے ہے اور فَعْـلَان کے وزن پر ہے.اس وزن کے الفاظ امتلاء اور غلبہ پر دلالت کرتے ہیں.(تفسیر البحر المحیط تفسیر سورۃ الفاتحۃ ) پس رحمٰنکے معنی یہ ہوئے کہ وسیع رحم کا مالک جو ہر اک پر حاوی ہے اور یہ رحم وہی ہو سکتا ہے جو بلا مبادلہ اور بغیر کسی استحقاق کے ہو کیونکہ ہر شخص حق کے طو رپر رحم کا مطالبہ نہیں کر سکتا.اَلرَّحِیْم بھی رَحِمَ سے نکلا ہے اور فَعِیْلٌ کے وزن پر ہے جس کے معنوں میں تکرار اور استحقاق کے مطابق سلوک کا مفہوم پایا جاتا ہے.(تفسیر البحر المحیط تفسیر سورۃ الفاتحۃ) پس اس کے معنی ہوئے جو رحم کے حق دار کو اس کے کام کی اچھی جزا دیتا ہے اور بار بار اس پر رحم نازل کرتا جاتا ہے.علمِ صَرف کے زبردست امام ابو علی فارسی کہتے ہیں.اَلرَّحْـمٰنُ اِسْمٌ عَامٌ فِیْ جَمِیْعِ اَنْوَاعِ الرَّحْمَۃِ یُخْتَصُّ بِہِ اللّٰہُ تَعَالٰی وَالرَّحِیْمُ اِنَّمَا ھُوَ فِیْ جِہَۃِ الْمُؤْمِنِیْنَ وَ قَالَ تَعَالٰی کَانَ بِالْمُؤْمِنِیْنَ رَحِیْمًا(تفسیرفتح البیان زیر تفسیر سورۃ الفاتحۃ) یعنی اَلرَّحْـمٰن اسم عام ہے اورہر قسم کی رحمتوں پر مشتمل ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے مخصوص ہے اور اَلرَّحِیْم مومنوں کی ذات سے تعلّق رکھتا ہے یعنی اَلرَّحِیْم کی رحمت نیکو کاروں سے مخصوص ہے.چنانچہ اس کا ثبوت قرآن کریم کی آیت وَکَانَ بِالْمُؤْمِنِیْنَ رَحِیْمًا ہے.(الاحز اب :۴۴) ابن مسعودؓ اور ابو سعید خدریؓ کی روایت ہے کہ قَالَ رَسُولُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اَلرَّحْمٰنُ رَحْمٰنُ

Page 25

اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اِحْدٰی آ یُـہَا (دار قطنی جلد اوّل باب وجوب قراء ۃ بِسْمِ اللہ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ فِی الصَّلٰوۃ) یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم الحمدللہ پڑھو تو بسم اللہ الرحمٰن الرحیم پڑھا کرو کیونکہ سورۃ فاتحہ اُمُّ الْقُرآن ہے اور اُمُّ الْکِتَابِ ہے اور سَبْعُ مَثَانی ہے اور بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنَ الرَّحِیْمِ اس کی آیتوں میں سے ایک آیت ہے.امام بخاری نے اپنی کتاب تاریخ میں بھی یہ روایت نقل کی ہے (مرفوع بھی اور موقوف بھی).(فتح البیان زیر تفسیر سورۃ الفاتحۃ) بسم اللہ تمام سورتوں کا حصہ ہے اس حدیث میں اس امر کی طرف بھی اشارہ ہے کہ دوسری سورتوں کا بھی بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ حصّہ ہے.کیونکہ رسول کریم صلعم نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ سورۃ فاتحہ کا حصہ ہے بلکہ اس کے حصّہ ہونے کی دلیل دی ہے اور وہ یہ کہ چونکہ یہ اُمُّ الکتاب اور اُمُّ القرآن ہے اس لیے بسم اللہ اس کے ساتھ ضرور پڑھنی چاہیے اور یہ دلیل اسی صورت میں ٹھیک ہوتی ہے جب یہ آیت باقی سورتوں کا بھی حصّہ ہو اور دلیل بالاولیٰ کے طور پر کہا گیا ہو کہ جب باقی سورتوں کابِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنَ الرَّحِیْمِ حصہ ہے.تو تم سمجھ سکتے ہو کہ سورۃ فاتحہ جو اُمُّ الکتاب اور اُمُّ القرآن ہے اس کا حصّہ بھی ضرور ہو گی پس اس کی تلاوت سے پہلے اس آیت کو ضرور پڑھا کرو.بسم اللہ کے سورتوں کے ایک حصہ ہونے کے متعلق مزید ثبوت احادیث سے اس استدلال کے علاوہ اور دلائل بھی اس بارہ میں ہیں مثلاً مسلم کی روایت ہے.عَنْ اَنَسٍ قَالَ ، قَالَ رَسُولُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اُنْزِلَتْ عَلَیَّ سُوْرَۃٌ اٰنِفًا فَقَرَأَ بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰن الرَّحِیْمِ اِنَّا اَعْطَیْنَاکَ الْکَوْثَر(مسلم کتاب الصلاة بَابُ حُجَّۃُ مَنْ قَالَ البَسْمِلَۃُ اٰیۃٌ مِنْ اَوَّلِ کُلِّ سُوْرَۃٍ) یعنی انسؓ کہتے ہیںکہ رسول کریم صلعم نے ایک دفعہ فرمایا کہ مجھ پر ابھی ایک سورۃ اُتری ہے جو یہ ہے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.اِنَّاۤ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ.پس آپؐ نے بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنَ الرَّحِیْمِکو سورہ کوثر کا حصہ قرار دیا ہے بعض اور سورتوں کے متعلق بھی ایسی روایات ہیں.اس روایت پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ یہ سورۃ مکی ہے او رانسؓ انصاری ہیں جو ہجرت کے وقت آٹھ نو سال کے بچے تھے.حدیث کے الفاظ بتاتے ہیں کہ آپؐ نے یہ بات سورۃ کے نازل ہوتے ہی فرمائی تھی پھر انسؓ نے اس کو کیونکر سن لیا؟ اگر دوسرے دلائل اس قول کی تائید میں نہ ہوتے تو یہ اعتراض یقیناً اس حدیث کو ضعیف بنا دیتا لیکن دوسرے دلائل کی موجودگی میں اس اعتراض کو زیادہ وقعت حاصل نہیں کیونکہ صحابہ بعض دفعہ دوسرے صحابہ سے سن کر بھی روایات بیان کر دیتے تھے اور یہ امر مسلّم ہے کہ جب کوئی روایت رسول کریم صلعم کی طرف کوئی صحابی

Page 26

منسوب کرے تو وہ بہرحال درست ہے کیونکہ کسی صحابی پر جھوٹ کا الزام ثابت نہیں ہوتا.اگر انسؓ نے رسول کریم صلعم کی طرف یہ قول منسوب فرمایا ہے تو اس کے یہ معنی ہیں کہ آپؐ نے کسی مہاجر صحابی سے یہ روایت سنی ہے اور جب صحابی تک روایت پہنچ گئی تو اس کے سچا ہونے میں شبہ نہ رہا.بسم اللہ کے قرآن کے ایک حصہ ہونے کے متعلق احناف کا خیال احناف کے متعلق جو بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیںکہ وہ بسم اللہ کو گویا قرآن کریم کا حصہ نہیں سمجھتے یہ غلط ہے.امام ابو حنیفہ ؒ کا یہ مذہب نہیں بلکہ یہ ہے کہ یہ آیت مستقل آیت ہے اور سورۃ کا حصہ نہیں.امام ابوبکر رازی جو حنفیوں کے اَئمہ سے ہیں اپنی کتاب احکام القرآن جزء اوّل میں لکھتے ہیں.وَلَمَّا ثَبَتَ اَنَّہَا لَیْسَتْ مِنْ اَوَائِلِ السُّوَرِوَ اِنْ کَانَتْ آیَۃً فِیْ مَوْضِعِہَا عَلٰی وَجْہِ الْفَصْلِ بَیْنَ السُّوْرَتَیْنِ اُمِرْنَا بِا لْاِبتِدَائِ بِہَا تَبَرُّکًا.ترجمہ.اس وجہ سے کہ یہ ثابت ہو گیاہے کہ یہ آیت کسی سورۃ کا حصہ نہیں گو دو سورتوں کا فاصلہ بتانے کے لئے ایک مستقل آیت کے طور پر اُتاری گئی ہے.ہمیں اس کے ساتھ نماز شروع کرنے کا حکم بطور تبرک کے دیا گیا ہے.پس یہ محض ناواقفوں کا خیال ہے کہ بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنَ الرَّحِیْمِ کو اَحناف قرآن کا حصہ نہیں قرار دیتے بیشک وہ اسے کسی سورۃ کا حصہ نہیں قرار دیتے لیکن قرآن کریم کا حصہ ضرور قرار دیتے ہیں.گو میرے نزدیک ان کا یہ عقیدہ بھی درست نہیں اور حق یہی ہے کہبِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنَ الرَّحِیْمِ ہر سورۃ کا حصہ ہے اور جیسا کہ آگے بیان ہو گا.ہر سورۃ کے پہلے اس کے رکھنے میں بہت سی حکمتیں ہیں.بِسْمِ اللّٰہِ کی فضیلت ہرکام سے پہلے بِسْمِ اللّٰہِ پڑھنے کا حکم بِسْمِ اللّٰہِ کی فضیلت پر رسول کریم صلعم نے خاص زور دیا ہے آپؐ فرماتے ہیں کُلُّ اَمْرٍ ذِیْ بَالٍ لَایُبْدَأُ فِیہ بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَقْطَعُ (اربعین حافظ عبدالقادر عَنْ اَبِیْ ھُرَیْرَۃ بحوالہ الدررالمنثور سورۃ الفاتحۃ زیر آیت بسم اللہ) یعنی جس بڑے کام کو بِسْمِ اللّٰہِ سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے.چنانچہ رسول کریم صلعم نے یہ سنت قائم کی ہے کہ مسلمان اپنے سب کاموں کو بسم اللہ سے شروع کیا کریں.چنانچہ ایک حدیث ہے.أَغْلِقْ بَابَکَ وَ اْ ذکُرِ اسْمَ اللّٰہِ عَزَّوَجَلَّ فَاِنَّ الشَّیْطٰنَ لَایَفْتَحُ بَا بًا مُغْلَقًا وَاطْفِیْٔ مِصْبَاحَکَ وَاْ ذکُرِاسْمَ اللّٰہِ وَخَمِّرْ اِنَائَ کَ وَلَوْ بِعُوْدٍ تَعْرِضُہٗ عَلَیْہِ وَ اذْکُرِ اسْمَ اللّٰہِ وَاَوْکِ سِقَائَ کَ وَا ذْکُرِ اسْمَ اللّٰہِ عَزَّوَجَلَّ (مسند احمد بن حنبل مسند جابر بن عبداللہ) یعنی اپنا دروازہ بند کرتے ہوئے بھی بسم اللہ کہہ لیا کرو اور چراغ بجھاتے ہوئے بھی.اور برتن کو ڈھانکتے ہوئے بھی او راپنی

Page 27

مشک کا منہ باندھتے ہوئے بھی.اسی طرح بیوی کے پاس جاتے ہوئے.وضو کرتے ہوئے.کھانا کھاتے ہوئے.پاخانے میں داخل ہونے سے پہلے.لباس پہنتے ہوئے بِسْمِ اللّٰہِ کا کہنا دوسری احادیث سے ثابت ہے.قرآن کریم میں حضرت سلیمان کے ایک خط کا ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے بھی اپنا خط بِسْمِ اللّٰہِ سے شروع کیا تھا.چنانچہ آتا ہے.اِنَّهٗ مِنْ سُلَيْمٰنَ وَ اِنَّهٗ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (النمل :۳۱) یعنی یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنَ الرَّحِیْمِ سے شروع ہوتا ہے.حضرت نوح ؑ کا ذکر کر کے بھی قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ انہوں نے کشتی میں چڑھتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ اِرْكَبُوْا فِيْهَا بِسْمِ اللّٰهِ مَـجْرٖهَا وَ مُرْسٰىهَا (ھود :۴۲).ہر سورۃ سے پہلے بسم اللہ کے رکھے جانے کی پانچ وجوہات ہر سورۃ کے پہلے بِسْمِ اللّٰہِ اس لئے رکھی گئی ہے کہ قرآن کریم کے متعلق یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ ایک خزانہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں کھولا جا سکتا.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے.لَا يَمَسُّهٗۤ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ۠ (الواقعہ :۸۰) سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ تعالیٰ اس امر کے لئے چُن لے.دوسرے لوگ قرآنی اسرار کو نہیں سمجھ سکتے.اسی طرح فرماتا ہے يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا وَّ يَهْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًا (البقرة :۲۷) قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ بعض کے لئے ہدایت کا موجب اور بعض کے لئے گمراہی کا موجب بنا دیتا ہے گویا لفظ اور عبارت تو سب کے لئے ایک ہے مگر اثر جُدا جُدا رنگ کا ہوتا ہے.اب سوال یہ ہے کہ اچھے اثر کو حاصل کرنے اور بُرے سے بچنے کے لئے اور اس کے اسرار کو سمجھنے کے لئے کیا ذریعہ اختیار کرنا چاہیے؟ سو اس کا جواب اِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ (النحل :۹۹) کے حکم سے اوربِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنَ الرَّحِیْمِ ہر سورۃ کے پہلے رکھ کر دیا گیا ہے.یعنی قرآن کریم پڑھنے سے پہلے ایک طرف تو اللہ تعالیٰ سے شیطان کے حملہ سے بچنے کے لئے دُعا کر لیا کرو.دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی رحمانیّت اور رحیمیّت کا واسطہ دےکر اس کی مدد حاصل کر لیا کرو اس طرح گمراہی سے بچ جائو گے اور ہدایت حاصل ہو گی.بسم اللہ سے یہود اور نصاریٰ پر حجت دوسری وجہبِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کو ہر سورۃ کے پہلے رکھنے کی یہ ہے کہ بائبل میں لکھا تھا کہ آخری زمانہ میں جو موسیٰ کا ایک مثیل آنے والا ہے اس کے متعلق خدا تعالیٰ کا یہ قانون ہو گا کہ ’’جو کوئی میری باتوںکو جنہیں وہ میرا نام لے کے کہے گا نہ سنے گا تو میں اس کا حساب اس سے لوںگا.‘‘ (استثناء باب ۱۸ آیت ۱۹) اس پیشگوئی کے مطابق مثیل موسیٰ کے لئے مقدر تھا کہ جب وہ خدا تعالیٰ کی باتیں کرے اس سے پہلے کہہ لے کہ میں یہ سب کچھ خدا تعالیٰ کے نام پر کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں.پس ضروری تھا کہ اس پیشگوئی کے مطابق ہر سورۃ سے پہلے بِسْمِ اللّٰہِ رکھی جاتی.تاایک طرف تو موسیٰ کی پیشگوئی پوری ہو اور دوسری طرف یہود اور نصاریٰ کو تنبیہ ہوتی رہے کہ اگر وہ اس کلام کو نہ سنیں گے تو موسیٰ علیہ السلام کے الہام کے مطابق

Page 28

اللہ تعالیٰ کی سزا کے مورد بنیں گے.بِسْمِ اللّٰہِ سے آنحضرت ؐ کی صداقت کا ثبوت تیسری وجہ اس آیت کو ہر سورۃ کے شروع میں رکھنے کی یہ ہے کہ بائبل میں لکھا تھا’’وہ نبی جو ایسی گستاخی کرے کہ کوئی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے اُسے حکم نہیں دیا ، یا اور معبودوں کے نام سے کہے تو وہ نبی قتل کیا جائے.‘‘ (استثناء باب ۱۸ آیت ۲۰) اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کا نام لے کر کوئی جھوٹی بات کہے گا اسے اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے گا.پس اس حکم کے مطابق قرآن کریم کی ہر سورۃ کی ابتداء میں بِسْمِ اللّٰہِ رکھی گئی تاکہ یہود و نصاریٰ پر خصوصاً اور باقی دُنیا پر عموماً حجت ہو اور اس حکم کی موجودگی میں رسول کریم صلعم کی کامیابی اور ترقی کو دیکھ کرہرحق کا متلاشی یہ سمجھ لے کہ آپؐ نے جو کچھ کہا خدا تعالیٰ کی طرف سے کہا.اگر ایسا نہ ہوتا تو جب خدا تعالیٰ کا نام لے کر آپؐ نے اس کلام کو پیش کیا تھا کیوں آپؐ ہلاک نہ ہوتے؟ پس بسم اللہ یہود پر خصوصاً حجت ہے.ہر سورۃ کے پہلے بِسْمِ اللّٰہِ رکھ کر گویا ایک سو چودہ دفعہ یہود کو ملزم بنایا گیا ہے اور محمدؐ رسول اللہ صلعم کی صداقت کی ایک سو چودہ دلیلیں پیش کی گئی ہیں.اگر صرف قرآن کریم کے شروع میں یہ آیت ہوتی تو یہ بات حاصل نہ ہو سکتی تھی.بِسْمِ اللّٰہِ میں قرآن مجید کے پڑھنے والوں کی راہنمائی چوتھی وجہ اس آیت کو ہر سورۃ کے شروع میں رکھنے کی یہ ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنے والا تین حال سے خالی نہیں یا تو وہ تہی دست اور بے سرمایہ ہو گا یا گناہوں کے ارتکاب سے خدا تعالیٰ کی ناراضگی کو بھڑکا چکا ہو گا اور اللہ تعالیٰ کے فضل کو کھینچنے کا کوئی طبعی ذریعہ اس کے پاس نہ ہو گا یا پھر وہ دین کی راہ میں قربانی کرنے والا ہو گا.یہ ظاہر ہے کہ ان تینوں قسم کے لوگوںکی قلبی کیفیت الگ الگ ہو گی.پہلی قسم کا انسان حیران دوسری قسم کا مایوس اور تیسری قسم کا مغرور ہو سکتاہے.پہلی قسم کا انسان اس حیرانی میں مبتلا ہو گا کہ میں کہاں سے صداقت تلاش کروں؟ دوسری قسم کا انسان اس غم میں گھلا جا رہا ہو گا کہ میں کس منہ سے مانگوں؟ اور تیسری قسم کا اس اثر کے نیچے ہو گا کہ جو کچھ حاصل ہو سکتا تھا مجھے حاصل ہو گیا.دل کی ان تینوں کیفیتوں کے ماتحت انسان نفع حاصل کرنے سے محروم رہ جاتا ہے.پس ہر سورۃ سے پہلے بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ رکھا گیا تا جو تہی دست ہے اسے راستہ بتایا جائے کہ تہی دستوں کی مدد کرنے والا ایک خدا موجود ہے جو بغیر استحقاق کے فضل کرتا ہے اور جو نافرمانی کر کے اپنا حق کھو چکا ہے اسے توجہ دلائی جائے کہ مایوس نہ ہو.جس خدا نے یہ سورۃ اُتاری ہے وہ گناہوں کو بخشنے پر بھی آمادہ رہتا ہے اور جو قربانی کی وجہ سے مغرور ہو رہا ہو اُسے توجہ دلائی جائے کہ خدا تعالیٰ کی رحمتوں کے خزانے غیر محدود ہیں.پس کسی ایک جگہ پر قدم نہ روک کہ ابھی غیرمتناہی ترقیات باقی ہیں.ظاہر ہے کہ دل

Page 29

کی اس قسم کی اصلاح کے بعد قرآنی مطالب جس طرح کھل سکتے ہیں اس کے بغیر نہیں کھل سکتے.پس ہر سورۃ سے پہلے اس آیت کو رکھ کر قرآنی مطالب کے اظہار کا ایک زبردست ذریعہ مہیا کیا گیا ہے.پانچویں وجہ اس آیت کو ہر سورۃ سے پہلے رکھنے کی یہ ہے کہ یہ ہر سورۃ کے لیے کنجی کا کام دیتی ہے.تمام دینی اور روحانی مسائل رَحْمٰن اور رَحِیْم دو صفات کے گرد چکر کھاتے ہیں.چونکہ غلط فہمی دو طرح دور ہوتی ہے کبھی تفصیل سے اور کبھی اِجمال سے.اس لئے اللہ تعالیٰ نے ہر سورۃ کے شروع میں بِسْمِ اللّٰہِ رکھ دی تاکہ سورۃ کے مطالب میں جو اشتباہ پیدا ہواُسے پڑھنے والا بِسْمِ اللّٰہِ سے دُور کر لے یعنی جو مطلب وہ سمجھتا ہے اگر رحمٰن اوررحیم کے مطابق ہو تو اسے درست سمجھے اور اگر اس کے خلاف ہو تو اسے غلط قرار دے.اس طرح بِسْمِ اللّٰہِ کی شارح سورۃ ہو جاتی ہے اور سورۃ کی مفسّر بسم اللہ اور دونوںکی مدد سے صحیح مفہوم پڑھنے والے کے ذہن نشین ہو جاتا ہے.بِسْمِ اللّٰہِ کا ذکر پہلی کتب میں بِسْمِ اللّٰہِ کے متعلق عیسائیوں کا اعتراض کہ وہ پہلی کتب سے نقل کی گئی ہے بعض معترضین کہتے ہیں کہ بِسْمِ اللّٰہِ جس پر تم کو اس قدر ناز ہے پہلی کتب میں بھی پائی جاتی ہے مثلاً زر دشتی کتب میں بھی لکھا ہےکہ بنام یزدان بخشائش گر دادار بعد کی فارسی میں اس کا اس طرح ترجمہ کیا ہے.بنام خداوند بخشایندہ بخشائش گر (تفسیر ریورنڈوھیری جلد ۱ صفحہ ۲۸۹) یا یہ کہ یہود میں بھی بسم اللہ کا رواج تھا.ان سے سیکھ کر عربوں میں رائج ہوا اور پہلے پہل طائف کے امیر نے اس کا رواج دیا.(راڈول ترجمہ قرآن صفحہ ۱۹) بِسْمِ اللّٰہِ کے پہلی کتب سے نقل کئے جانے کے اعتراضات کا جواب راڈول کا جواب تو یہ ہے کہ یہ قطعاً غلط ہے کہ عربوں میں اس صورت میںبِسْمِ اللّٰہِ کا رواج تھا عرب تو اَلرَّحْمٰن کے کثرت استعمال کو پسند ہی نہ کرتے تھے بہرحال اس کا کوئی تاریخی ثبوت چاہیے کہ ان میںبِسْمِ اللّٰہِ اس شکل میں رائج تھی مگر ایسا ثبوت ہر گز موجود نہیں.باقی رہا کہ یہود میں بھی اس کا رواج تھا اگراس سے یہ مراد ہے کہ زمانہ نبوی یا قریب زمانہ میں یہود کی قوم اس عبارت کو استعمال کیا کرتی تھی یا ان کی تاریخ میں اس کا ثبوت ملتا ہے تو یہ بالکل خلاف واقعہ ہے اور اگر یہ مراد ہے کہ خود قرآن کریم میں ہی لکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اس آیت کو اپنے خط میں استعمال کیا تو یہ اوّل درجہ کی بددیانتی ہے کہ قرآن کریم کے حوالہ کو دوسروں کی طرف منسوب کر کے قرآن کریم پر اعتراض کا ذریعہ بنایا جائے.جب خود قرآن کریم حضرت سلیمان علیہ السلام کی نسبت فرماتا ہے کہ انہوں نے ملکہ سباء کو جو خط لکھا تھا اس

Page 30

میں یہ عبارت بھی تھی کہ اِنَّهٗ مِنْ سُلَيْمٰنَ وَ اِنَّهٗ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (النمل:۳۱) تو پھر یہ کہنا کہ مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اس سے پہلے اس آیت کا مضمون دُنیا میں رائج نہ تھا کس طرح درست ہو سکتا ہے؟ اسلام کا یہ دعویٰ نہیں کہ اس آیت کا مضمون نیا ہے.اللہ.رحمٰن.رحیم یہ سب ہی لفظ پہلے موجود تھے اور استعمال ہوتے تھے.اسلام کا تو یہ دعویٰ ہے کہ اس کا وہ استعمال جو قرآن کریم میں ہوا ہے اس سے پہلے موجود نہیں.اگر کوئی دشمن اسلام اس کا ثبوت پیش کرے تو بیشک اس کی بات قابلِ توجہ ہو سکتی ہے مگر یہ ناممکن ہے کیونکہ قرآن کریم سے پہلے کوئی بھی ایسی کتاب نہیں جس کی نسبت دعویٰ کیا گیا ہو کہ اس کا ہر ہر لفظ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے.پس کوئی آسمانی کتاب نہیں جس کے ہر ٹکڑے سے پہلے یہ عبارت درج کی جا سکے سوائے قرآن کریم کے.باقی رہا تبرک کے طو رپر اللہ اور اس کی صفات کا ذکر اپنے خطوں یا مضمونوں سے پہلے کرنا.سو یہ عام بات ہے.اس کا نہ اسلام کو انکار ہے نہ مسلمانو ںکو.اس امر میں اگر دوسرے لوگ مسلمانوں کے شریک ہوں توہزار دفعہ ہوں.باقی رہا ریورنڈوھیری کا اعتراض.سو اس کا بھی ایک جواب اوپر آ چکا ہے.دوسرا جواب یہ ہے کہ دونوں عبارتوں کے معنوں میں اس قدر فرق ہے کہ وہی ان کو ہم معنی قرار دے سکتا ہے جو عربی زبان سے ناواقف ہو.بخشائش گر اور دادار کا مفہوم رحمٰن اور رحیم کے مفہوم کا بیسواں حصہ بھی تو نہیں.(جیسا کہ اس سورۃ کے متعلق تفسیری نوٹوں سے معلوم ہو جائے گا) لیکن جس حد تک اس میں خوبی ہے اس کا ہمیں انکار نہیں.اسلام کا دعویٰ ہے کہ پہلی سب قوموں میں نبی گزرے ہیں اور آیت وَ اِنْ مِّنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ(فاطر :۲۵) اس پر شاہد ہے پھر اگر کوئی اچھا فقرہ زرد شتیوں کی کتب میں موجود ہو تو مسلمانوں کو کیوں بُرا لگنے لگا.برُا تو ریورنڈوھیری یا ان کے ہم مذہب لوگوں کو لگے گا.جو خدا تعالیٰ کے فضل کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں اور بنو اسرائیل کی قوم سے باہر نبوت اورالہام کا نشان انہیں کہیں نہیں ملتا.اسلامی نقطہ نگاہ سے زردشت خدا کا پیغامبر ہے اور ہمارے لئے واجب صد احترام.اس کے کلام کا منبع قرآن کا منبع ہے.پس ان دونوں میں اشتراک یا موافقت کونسا قابلِ تعجب امر ہے! لفظ اللّٰہ کے عَلم ہونے کے متعلق خلیل اور سیبویہ کا خیال پہلے حلِّ لُغات میں بیان کیا جا چکا ہے کہ اللہ کے لفظ کے بارہ میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اسم مشتق ہے مگر جیسا کہ وہاں پر ثابت کیا جاچکا ہے یہ سب خیال غلط ہیں اور اَئمہ نحوان کو ردّ کرتے ہیں چنانچہ سیبویہ اور خلیل دونوں کا خیال ہے کہ اللّٰہ َعلم ہے اور کسی دوسرے لفظ سے مشتق بھی نہیں ہے.(تفسیر کبیرلامام فخر الدین رازی تفسیر سورۃ الفاتحۃ الباب التاسع فی المباحث المتعلقة بقولنا ’’اللہ‘‘) اس کے دلائل مختلف علماء نے یہ دیئے ہیں کہ یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کے لئے مستعمل نہیں ہے حتیّٰ کہ

Page 31

عرب کے مشرک بھی اور کسی معبود کے لئے یہ لفظ نہیں بولتے تھے.اگر ال اور الٰہ یا ال اور لٰہ سے یہ لفظ بنا ہوتا تو جس طرح یہ لفظ اوروں کے لئے بولے جاتے ہیں.اللہ کا لفظ بھی بولا جاتا مگر عرب ایسا ہر گز نہ کرتے تھے.(۲) صفات الٰہیہ ہمیشہ اللہ کے لئے بطور صفت کے استعمال ہوتی ہیں لیکن اللہ کا لفظ اور کسی اسم کے لئے بطور صفت استعمال نہیں کیا جاتا اور یہی اصل علامت َعلم کی ہے.لفظ اللہ کے استعمال کے متعلق بعض شبہات کا ردّ بعض کہتے ہیں کہ سورۃ ابراہیم میں ہے اَلْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ.اللّٰہُ(ابراہیم:۲،۳) اس میں اللہ بطور صفت استعمال ہوا ہے لیکن یہ درست نہیں.اس میں صفت کے طور پر نہیں بلکہ عطف بیان کے طور پراستعمال ہوا ہے اور اس موقع پر عَلَم کا استعمال جائز ہے.جیسے کہتے ہیں ھٰذِہِ الدَّارُ مِلْکٌ لِلْعَالِمِ الْفَاضِلِ زَیْدٍ.ایسے موقع پر عَلَم کا استعمال اشتباہ کے دُور کرنے کے لئے ہوتا ہے اور آیت کا یہ مطلب ہے کہ عزیز اور حمید سے مراد ہماری اللہ ہے.بعض کہتے ہیں کہ ھُوَ اللّٰہُ فِیْ السَّمٰوٰتِ وَ فِیْ الْاَرْضِ (الانعام:۴) سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ عَلَم نہیں بلکہ صفاتی نام ہے.اس کا جواب یہ ہے کہ جب کوئی نام اپنی صفات کے ساتھ مشہور ہو جاتا ہے تو وہ بھی صفاتی رنگ میں استعمال ہونے لگتا ہے جیسے حاتم.رستم کہ ہیں توخاص اشخاص کے نام لیکن ایک سخاوت اور دوسرا بہادری کے لئے مشہور ہو گیا ہے اور اب حاتم کو سخی کی جگہ اور رستم کو بہادر کی جگہ استعمال کرتے ہیں.مثلاً فلاں شخص رستم ہے فلاں حاتم ہے.اسی طرح اللہ کا لفظ چونکہ اپنی صفات کے ساتھ ایک کامل ہستی پر دلالت کرنے لگ گیا اس لئے یُوں کہنا جائز ہو گیا کہ آسمان میں وہی اللہ ہے یعنی تمام صفات میں کامل ذات جس کا نام اللہ ہے ایک ہی ہے اور دوسرا کوئی اس کے نام میں شریک نہیں اور نہ کام میں.اللہ کا ال اصل ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ لفظ فَعَّال کے وزن پر ہے پس اس پر تنوین آنی چاہیے لیکن استعمال میں تنوین نہیں آئی پس معلوم ہوا کہ ال اس کے اصلی حروف سے نہیں بلکہ ال تعریف کا ہے پس یہ لفظ مرکب ہوا.اس کا جواب یہ ہے کہ ہر قاعدہ میں استثناء ہوتے ہیں.اللہ کے لفظ پر تنوین کا نہ آنا بھی ایک استثناء کی صورت ہے.چنانچہ اس کا ثبوت یہ ہے کہ ال پر اگر ندیٰ کا حرف آئے تو اس کے بعد اَیُّہَا کا لفظ بڑھایا جاتا ہے.مثلاً اگر النّاس کو بلانا ہو تو کہیں گے یٰٓـاَ یُّہَا النَّاسُ لیکن یَا اَیُّہَا اللّٰہ نہیں کہا جاتا جو اس امر کا ثبوت ہے کہ اللّٰہ کا ال اصلی ہے ال تعریف کا نہیں ہے.بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں.کہ چونکہ اللہ کے لفظ کا ہمزہ وصلی ہے اس سے معلوم ہوا کہ یہ اصلی ہمزہ نہیں بلکہ

Page 32

زائد ہے اسی طرح جب اللہ پر لام آتا ہے یعنی لِللّٰہ کہتے ہیں.تو الف گر جاتا ہے یہ بھی ثبوت ہے کہ یہ اصلی ہمزہ نہیں.اس کا جواب یہ ہے کہ ہمزہ کا گر جانا زائد ہمزہ کی علامت نہیں.اسم اور ابن کے ہمزے زائد نہیں ہیں بلکہ دوسرے حرف کے قائم مقام ہیں اور یہ بھی گر جاتے ہیں.چنانچہ بِسْمِ اللّٰہِ میں اسم کا ہمزہ گر گیا ہے حالانکہ وہ ہمزہ زائد نہیں بلکہ تبدیل شدہ ہے پس معلوم ہوا کہ ہمزہ کا وصلی ہونا یا گر جانا اس کے زائد ہونے کا ثبوت نہیں.غرض اللہ کے لفظ کا استعمال اسلام اور اسلام سے پہلے دونوں ہی زمانہ میں اس کے عَلَم اور غیر مشتق ہونے پر دلالت کرتا ہے او رجو دلائل اس کی بعض خصوصیات کی وجہ سے اس کے مشتق ہونے کے دیئے گئے ہیں وہ درست نہیں ہیں بلکہ دوسری مثالوں سے ان کی غلطی ثابت ہے.بِسْمِ اللّٰہِ میں اسم کی زیادتی ایک اور سوال اس جگہ پیدا ہوتا ہے کہ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کی مدد مانگتے ہوئے قرآن کریم پڑھتا ہوں او رکہا یہ گیا ہے کہ اللہ کے نام کی مدد سے پڑھتا ہوں.نام کا لفظ کیوں زیادہ کیا گیا ہے ؟ اس کے مفصّلہ ذیل جواب ہیں.(۱) باء استعانت کے علاوہ قسم کے لئے بھی آتی ہے اگر خالی بِاللّٰہ ہوتا تو شُبہ ہو سکتا تھا کہ شائد قسم کھائی گئی ہے پس اس شبہ کے ازالہ کے لئے اسم کا لفظ بڑھایا گیا (۲) اللہ تعالیٰ کی ذات مخفی ہے اور صفات ہی سے وہ پہچانا جاتا ہے.اس لئے اسم کا لفظ بڑھایا گیا.اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کے ذکر سے مُراد بھی یہی ہے کہ میں خدا تعالیٰ سے اس کی رحمانیّت اور رحیمیّت کا واسطہ دے کر مدد طلب کرتا ہوں (۳) یہ توجہ دلائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں بھی برکت ہے اور ان کی طرف انسان کو توجہ رکھنی چاہیے (۴) قرآن کریم ایک بند خزانہ ہے اور جب کوئی کسی ایسے مکان میں جس میں داخلہ بلا اجازت ممنوع ہو داخل ہوتا ہے تو اس کے محافظوں کو یا مکین کو مالک کا حکم یا اجازت دکھاتا ہے یا اس کا ذکر کرتا ہے چنانچہ پولیس جب کسی کے گھر میں داخل ہوتی ہے تو کہتی ہے کہ حکومت کے نام پر ہم داخل ہو رہےیا فلاں مال پر قبضہ کرتے ہیں پس اس جگہ نام کا لفظ بڑھا کر اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو شخص بِسْمِ اللّٰہِ پڑھ کر قرآن کریم پڑھتا ہے وہ گویا قرآن کریم کی خدمت پر مامور فرشتوں سے کہتا ہے کہ مجھے خدا تعالیٰ نے خود اس سورۃ کے پڑھنے کا حکم دیا ہے پس میرے لئے اس کے مطالب کے دروازے کھول دو اور وہ اختصاراً اس مضمون کو یوں ادا کرتا ہے کہ اللّٰہ، رَحْمٰن ، رَحِیْم کے نام پر اس خزانہ کے کھولے جانے کی میں درخواست کرتا ہوں.ظاہر ہے کہ جو اس طرح خدا تعالیٰ کے اذن سے قرآن کریم کی طرف متوجہ ہو گا.اس کے علوم سے حصہ پائے گالیکن جو اس کے اِذن اور اس کے نام سے توجہ نہیں کرے گا بلکہ شرارت اور بُغض سے توجہ کرے گا اس کے لئے

Page 33

اس کے خزانے نہیں کھولے جائیں گے.پانچویں اور چھٹی حکمت اس کی ان دو پیشگوئیوں کی طرف اشارہ کرنا ہے جو استثناء باب ۱۸آیت ۱۸ اور آیت ۲۰ میں مذکو رہیں او رجن کا ذکر مَیں اس سوال کی بحث میں کر آیا ہوں کہ ہر سورۃ کے شروع میں بِسْمِ اللّٰہِ کیوں دہرائی گئی ہے اور وہ حکمت یہ ہے کہ ان پیشگوئیوں میں لکھا تھا کہ وہ خدا کا نام لےکر کلام الٰہی سنائے گا پس ان پیشگوئیوں کی طرف توجہ دلانے کے لئے ضروری تھا کہ اسم کا لفظ اس جگہ بڑھایا جاتا.اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَۙ۰۰۲ ہر (قسم کی) تعریف اللہ (ہی) کا حق ہے (جو٭) تمام جہانوں کا رب (ہے) حَلّ لُغَات.اَلْحَمْدُ.حَـمْدٌ کے معنی تعریف کے ہیں.عربی میں تعریف کے لئے کئی الفاظ آتے ہیں.حمد.مدح.شکر اور ثناء میں فرق حمد.مدح.شکر.ثناء.اللہ تعالیٰ نے حمد کا لفظ چنا ہے جو بلاوجہ نہیں.شکر کے معنی احسان کے اقرار اور اس پر قدردانی کے اظہار کے ہوتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ لفظ استعمال ہو تو صرف قدردانی کے معنی ہوتے ہیں.ظاہر ہے کہ حمد اس سے زیادہ مکمل لفظ ہے کیونکہ حمد صرف احسان کے اقرار کا نام نہیں ہے بلکہ ہر حسین شیَ کے حسن کے احساس اور اس پر اظہار پسندیدگی اور قدردانی کا نام بھی ہے.پس یہ لفظ زیادہ وسیع ہے.دوسرا لفظ ثَنَاء ہے.ثناء کے اصل معنے دُہرانے کے ہوتے ہیں اور تعریف کو ثناء اس لئے کہتے ہیں کہ ذکر خیر لوگوں میں پھیل جاتا ہے اور لوگ وقتاً فوقتاً اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں (مفردات امام راغب) یہ ظاہر ہے کہ ثناء میں ذاتی تجربہ سے زیادہ لوگوں میں ذکر خیر کے پھیلنے کی طرف اشارہ ہے اور گو یہ ایک خوبی ہے لیکن بندہ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو ذاتی تعلق ہوتا ہے اس پر یہ لفظ اس قدر روشنی نہیں ڈالتا جس قدر کہ مدح کا لفظ ڈالتا ہے کیونکہ یہ لفظ ذاتی تشکر اور احسان مندی پر زیادہ دلالت کرتا ہے.مدح کے معنی اب رہا مَدَح.سو مدح کا لفظ جھوٹی اور سچی دونوں قسم کی تعریف کے لئے استعمال ہوتا ہے لیکن نوٹ.آیت اوّل اور آیت دوم میں صفت کے ترجمہ میں فرق ہے.پہلی آیت میں ’’جو ‘‘ اور ’’ہے‘‘ کو ظاہر کیا گیا ہے لیکن دوسری آیت میں دونوں لفظوں کو خطوط میں رکھا گیا ہے اس کی وجہ ترجمہ کی دقت ہے.دوسری آیت میں چونکہ فقرہ مکمل تھا.وہاں ’’جو‘‘ اور ’’ہے‘‘ کے ظاہر کرنے کی ضرورت پیش نہ آئی.پہلی آیت میں فقرہ میں ’’ہے‘‘ کا لفظ ظاہر نہ تھا.اس لئے وہاں مقدر کو ظاہر کرنا پڑا.آئندہ بھی جہاں جہاں یہ فرق ہو گا ترجمہ میں فرق کیا جائے گا.

Page 34

حَمد صرف سچی تعریف کے لئے استعمال ہوتا ہے.چنانچہ حدیث میں آتا ہے اُحْثُوْا فِیْ وُجُوْہِ الْمَدَّاحِیْنَ التُّرَابَ (مسند احمد بن حنبل حدیث المقداد) جھوٹی تعریف کرنے والوں کے مونہوں پر مٹی ڈالو.اسی طرح مدح ان اعمال کے متعلق بھی ہو سکتی ہے جو بغیر اختیار کے ہوں لیکن حمد انہی اعمال کے متعلق ہوتی ہے جو اختیار اور ارادہ سے کئے جائیں (مفردات امام راغب) پس حمد کا لفظ مدح سے بہرحال افضل ہے اور اللہ تعالیٰ کے متعلق زیادہ مناسب.یہ جو میں نے کہا تھا کہ ثنا ایسی تعریف پر دلالت کرتا ہے جو لوگوں میں پھیل جائے اور یہ بھی ایک خوبی ہے.اس کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ حمد کے لفظ سے یہ خوبی تو پیدا نہ ہوئی تو اس کا جواب یہ ہے کہ الحمد کے الفاظ سے یہ خوبی بھی پیدا ہو گئی ہے کیونکہ ال استغراق کے معنی دیتا ہے یعنی تمام افراد کو اپنے اندر شامل کر لیتا ہے پس اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ کے معنے ہوئے.سب قسم کی تعریف.اور ہر شخص کی تعریف اللہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہے اور اسی کا حق ہے ان معنوں میں ذکر خیر کی کثیر اشاعت آ جاتی ہے بلکہ ثناء سے بھی زیادہ اس عبارت سے اللہ تعالیٰ کی حمد کی اشاعت کا مفہوم نکلتا ہے.رَبّ ربّ کے معنی اِنْشَائُ الشَّیْ ئِ حَالًا فَـحَالًا اِلٰی حَدِّ التَّـمَامِ کے ہیں (مفردات امام راغب) یعنی کسی چیز کو پیدا کر کے تدریجی طور پر کمال تک پہنچانا.خالی تربیت کے معنی بھی یہ دیتا ہے.خصوصاً جبکہ انسان کی طرف منسوب ہو مثلاً قرآن کریم میں ماں باپ کی نسبت آتا ہے.كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا (بنی اسرائیل :۲۵) یا اللہ! میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح انہوں نے اس وقت میری تربیت کی جبکہ میں چھوٹا تھا.ربّ کے معنی مالک کے بھی ہوتے ہیں.(اقرب) اسی طرح سردار اور مُطَاع کے بھی (اقرب) جیسے قرآن کریم میں حضرت یوسفؑ کا قول ہے اذْكُرْنِيْ عِنْدَ رَبِّكَ (یوسف:۴۳) اور مصلح کے بھی معنی ہیں (اقرب) ان معنوں میں اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کے لئے بھی یہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے.لیکن بغیر اضافت کے مطلق رب کا لفظ کبھی غیر اللہ کے لئے استعمال نہیں ہو سکتا.مثلاً رَبُّ الدَّارِ.گھر کا مالک یا رَبُّ الْفَرَسِ.گھوڑے کا مالک تو انسان کو کہہ سکتے ہیں مگرجب خالی یہ کہیں کہ رب نے یوں کہا ہے یا کیا ہے تو اس کے معنے صرف اللہ تعالیٰ کے ہوںگے (مفردات امام راغب) ربّ کے معنے مفسرین نے خالق کے بھی کئے ہیں.( البحرالمحیط) اَلْعَالَمِیْنَ عَالَمٌ کی جمع ہے اور مخلوق کی ہر صنف اور قسم عالم کہلاتی ہے.(مفردات امام راغب) اور عَالَمُوْنَ یا عَالَمِیْنَ کے سوا اس کی جمع عَلَالِمُ یا عَوَالِمُ بھی آتی ہے اور غیر ذوی العقول کی صفات میں سے ون یا یان سے صرف عَالَم یا یَاسَم دو لفظوں کی جمع بنتی ہے.اور عالم مخلوق کو اس لئے کہتے ہیں کہ اس سے خالق کا پتہ

Page 35

لگتا ہے (اقرب) بعض مفسرین نے کہا کہ عَالَمٌ کی جمع عَالَمُوْنَ یا عَالَمِیْنَتب بنائی جاتی ہے جبکہ ذوی العقول کا ذکر ہو.مثلاً انسان، فرشتے وغیرہ.مگر یہ قاعدہ لغت کے بھی خلاف ہے.اور قرآن کریم کے محاورہ کے بھی خلاف.لغت کا حوالہ اوپر گزر چکا ہے.قرآن کریم کی یہ آیت اس پر شاہد ہے.قَالَ فِرْعَوْنُ وَ مَا رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ.قَالَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا١ؕ اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ.قَالَ لِمَنْ حَوْلَهٗۤ اَلَا تَسْتَمِعُوْنَ.قَالَ رَبُّكُمْ وَ رَبُّ اٰبَآىِٕكُمُ الْاَوَّلِيْنَ.قَالَ اِنَّ رَسُوْلَكُمُ الَّذِيْۤ اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ لَمَجْنُوْنٌ.قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ مَا بَيْنَهُمَا١ؕ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ.(الشعر اء:۲۴تا۲۹) اس آیت میں عَالَمِین میں انسانوں کے سوا آسمان زمین اور ان کے درمیان کی سب اشیاء اور مغرب اور مشرق اور ان کے درمیان کی سب اشیاء کو عالمین میں شامل بتایا گیا ہے.اسی طرح سورۃ حٰـمٓ سجدہ میں ہے.قُلْ اَىِٕنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِيْ خَلَقَ الْاَرْضَ فِيْ يَوْمَيْنِ وَ تَجْعَلُوْنَ لَهٗۤ اَنْدَادًا١ؕ ذٰلِكَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ.وَ جَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَ بٰرَكَ فِيْهَا وَ قَدَّرَ فِيْهَاۤ اَقْوَاتَهَا فِيْۤ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ١ؕ سَوَآءً لِّلسَّآىِٕلِيْنَ (حٰمٓ سجدہ :۱۰،۱۱) اس آیت میں بھی زمین اور پہاڑوں وغیرہ کو عالمین میں شامل کیا گیا ہے.اَلْعَالَمِیْنَ کی تشریح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نزدیک حضرت مسیح موعود ؑ بھی تحریر فرماتے ہیں.اَنَّ الْعَالَمِیْنَ عِبَارَۃٌ عَنْ کُلِّ مَوْجُوْدٍ سِوَی اللّٰہِ … سَوَائً کَانَ مِنْ عَالَمِ الْاَرْوَاحِ اَوْمِنْ عَالَمِ الْاَجْسَاِم… اَوْ کَالْشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَغَیْرِ ھِمَا مِنَ الْاَجْرامِ (اعجاز المسیح.روحانی خزائن جلد۱۸صفحہ ۱۳۹،۱۴۰) یعنی عالم سے مراد جاندار اور غیر جاندار سب اشیاء ہیں.اسی طرح سورج، چاند وغیرہ کی قسم کے اجرام فلکی.غرض سب جاندار یا غیر جاندار اس میں شامل ہیں.جو صرف ذوی العقول کے لئے اسے قرار دیتے ہیں.وہ مَا ھُوَ اِلَّا ذِکْرٌ لِّلْعٰلَمِیْنَ(القلم :۵۳) کی آیت سے استدلال کرتے ہیں مگر یہ استدلال درست نہیں.کیونکہ جب اس کا استعمال غیر ذوی العقول کے لئے قرآن کریم میں موجود ہے تو اس آیت کے متعلق صرف یہ کہا جائے گا کہ عام لفظ خاص معنوں میں استعمال ہوا ہے چنانچہ قرآن کریم میں یہی لفظ اس سے بھی خاص معنوں میں استعمال ہوا ہے فرماتا ہے وَ اَنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ(البقرۃ :۴۸) اے یہود! ہم نے تم کو سب جہانوں پر فضیلت دی ہے حالانکہ مراد صرف اپنے زمانہ کے لوگ ہیں نہ کہ ہر زمانہ کے لوگ.کیونکہ خیر الامم مسلمانوں کو کہا گیا ہے.پس خاص معنوں کا استعمال جبکہ عام معنوں میں یہ لفظ استعمال ہو چکا ہے اس کے معنوں کو محدود نہیں کرتا.اور حق یہی ہے کہ عَالَمِیْن میں ہر قسم کی مخلوق شامل ہے.خواہ جاندار ہو یا غیرجاندار.تفسیر.اَلْحَمْدُلِلّٰہِ.یہاں یہ نہیں فرمایا کہ میں اللہ کی حمد کرتا ہوں نہ یہ کہ ہم کرتے ہیں.بلکہ اَلْحَمْدُلِلّٰہِ

Page 36

فرمایا ہے.اس طرح کئی معانی پیدا کر دیئے گئے ہیں.اوّل مصدر کے استعمال سے معروف اور مجہول دونوں معنی پیدا کر دیئے گئے ہیں یعنی یہ بھی کہ سب حمد جو مخلوق کر سکتی ہے یا کرتی ہے خدا تعالیٰ کو ہی پہنچتی ہے اور وہ سب قسم کی تعریفوں کا مستحق ہے.کوئی اچھی بات نہیں جو اس میں نہ پائی جاتی ہو اور کوئی بُری بات نہیں جس سے وہ پاک نہ ہو اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ ہی مخلوق کی صحیح حمد کر سکتا ہے کیونکہ وہ عالم الغیب ہے.بندے بندے کی تعریف کرتے ہیں لیکن بسا اوقات وہ غلط ہوتی ہے بعض دفعہ جس قدر کسی میں خوبی ہوتی ہے اس کا اظہار نہیں کر سکتے اور بعض دفعہ ایسی تعریف کرتے ہیں جو موصوف میں پائی نہیں جاتی.پس اصل حمد وہی ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو بلکہ دوسرے لوگ تو الگ رہے انسان خود اپنی نسبت رائے قائم کرنے میں غلطی کر جاتا ہے اور اپنی طاقتوں کا غلط اندازہ لگا لیتا ہے مگر جو بات خدا تعالیٰ بندہ کے متعلق فرماتا ہے نہ اس میں کوئی کمی ہوتی ہے نہ زیادتی.اگر اَلْحَمْدُ کی بجائے اَحْـمَدُ یا نَـحْمَدُ کے الفاظ ہوتے تو یہ معنی پیدا نہ ہو سکتے تھے.نیز اگر حـمد کا صیغہ فعل استعمال کیا جاتا یعنی یہ کہا جاتا کہ مَیں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں تو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ شاید انسان اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو سمجھنے کی قابلیت رکھتا ہے لیکن یہ درست نہیں.انسان کی حمد محدود ہوتی ہے اور وہ صرف اپنے علم کے مطابق حمد کرتا ہے.حالانکہ اللہ تعالیٰ میں اس کے سوا غیر محدود اسباب حمد کے اور بھی پائے جاتے ہیں.غرض اَحْـمَدُ یا نَـحْمَدُ سے جو معنے پیدا ہو سکتے تھے وہ بھی اَلْـحَمْدُ میں پائے جاتے ہیں اور ان سے زائد بھی.اس لئے اَلْحَمْدُلِلّٰہِ کے الفاظ کا اس مختصر سورۃ میں رکھنا جو سب مطالب کی جامع ہے ضروری تھا.بیشک قرآن کریم میں حمد مخلوق کی طرف بھی منسوب ہوئی ہے جیسا کہ فرمایا وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ (البقرۃ :۳۱) لیکن کہیں بھی اَحْمَدُ یا نَحْمَدُکے الفاظ مخلوق کی طرف منسوب نہیں ہوئے.گو نُسَبِّحُ اور نُقَدِّسُ کے الفاظ یا یُسَبِّحُ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس میں اس امر کی طرف لطیف اشارہ ہے کہ خالص حمد کا مکمل طور پر سمجھنا بندہ کی شان سے بالا ہے حدیثوں میں یہ الفاظ آتے ہیں مگر ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کے کلام میں الفاظ کے اور معنے ہوتے ہیں اور بندہ کے کلام میں اور.بندہ جب اپنی طرف سے ایک لفظ بولتا ہے تو اس کے معنے اتنے وسیع نہیں لئے جاتے جتنے وسیع کہ اس وقت لئے جاتے ہیں جب خدا تعالیٰ کے کلام اور پھر کلام شریعت میں وہ الفاظ آئیں.لِلّٰہ کے الفاظ سے اس شبہ کو بھی دُور کیا ہے کہ حمد تو انسانو ںکی بھی کی جاتی ہے.پھر سب تعریف خدا تعالیٰ کی کس طرح ہوئی؟ اور وہ اس طرح کہ لام ملکیت ظاہر کرنے کے لئے آتا ہے.پس لام کے ذریعہ سے یہ بتایا گیا

Page 37

ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد حقیقی ہوتی ہے اور غیر اللہ کی طفیلی کیونکہ انسان میں جو خوبیاں پائی جاتی ہیں ذاتی نہیں ہوتیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے عطا شدہ ہوتی ہیں.پس جو تعریف کسی انسان کی کی جاتی ہے اس کا بھی اصل مستحق اللہ تعالیٰ ہی ہوتا ہے.آیت کے مطالب اَلْـحَمْدُ لِلہِ کی آیت کے دس مطالب اس آیت کے بعض مطالب ذیل میں لکھے جاتے ہیں.(۱) اس جہان کا خالق سب نقصوں سے پاک اور سب خوبیوں کا جامع ہے (۲) وہ تمام مخلوق کی ُکنہ اور حقیقت سے واقف ہے اور اس کے سوا کوئی شخص بھی کسی چیز کی کامل ماہیت سے واقف نہیں.اس دعویٰ کا روشن ثبوت سائنس کی ترقی سے مل چکا ہے.مختلف اشیاء کی تحقیق میںسینکڑوں علماء لگے ہوئے ہیں لیکن اب تک ادنیٰ سے ادنیٰ شے کی کامل حقیقت سے بھی کوئی آگاہ نہیں ہو سکا.اور ہر چیز کے متعلق تازہ انکشافات ہوتے چلے جا رہے ہیں.(۳) خدا تعالیٰ کامل حمد کا مالک تب ہی ہو سکتا ہے کہ وہ رَبُّ الْعَالَمِیْن ہو.اگر رَبُّ الْعَالَمِیْن نہ ہو تو وہ کامل حمد کا مالک نہیں ہو سکتااس لئے ضروری ہے کہ جس طرح اس کا جسمانی نظام سب کے فائدہ میں لگا ہوا ہے اس کا روحانی نظام بھی سب پر حاوی ہو.اور کوئی ملک اور کوئی قوم روحانی ترقی کے سامانوں سے محروم نہ ہو.پس اگر کوئی الہام کسی خاص قوم سے مخصوص ہے تو دوسری قوم کے لئے الگ الہام نازل ہونا چاہیے.اور جب دوسری قوموں کے لئے الگ الہام نازل نہ ہو تو ایسے وقت میں جو الہام نازل ہو وہ سب دنیا کی ہدایت کے لئے ہونا چاہیے (پس جو مذاہب اس امر کے قائل ہیں کہ الہام صرف انہی کی قوم کی ہدایت کے لئے نازل ہوا ہے یا یہ کہ نجات صرف انہی کی قوم یا مذہب کا حق ہے غلطی پر ہیں).(۴) انسانوں کے اندر جس قدر کمالات ہیں وہ سب خدا تعالیٰ کے عطا کردہ ہیں.اس لئے جو نیکی بھی وہ کریں اس کی تعریف کا حقیقی مستحق اللہ تعالیٰ ہی ہے.(۵) حمدکو ربوبیت عالمین کے ساتھ وابستہ کر کے یہ بتایا ہے کہ حقیقی خوشی انسان کو اسی وقت ہونی چاہیے جب اللہ تعالیٰ کی صفت رب العالمین ظاہر ہو.جو شخص اپنے فائدہ پر خوش ہوتا ہے اور دُنیا کے نقصان کی طرف نگاہ نہیں کرتا وہ اسلام کی تعلیم کو نہیں سمجھتا.حقیقی خوشی یہی ہے کہ سب دنیا آرام میں ہو.(۶) یہ فرما کر کہ اللہ تعالیٰ رَبُّ الْعَالَمِیْن ہے.اس طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہرشے ربوبیّت کا محل ہے یعنی ارتقاء کے قانون کے ماتحت ہے.یہ بتایا ہے کہ دنیامیں کوئی چیز نہیں جس کی ابتداء اور انتہا یکساں ہو.بلکہ اللہ تعالیٰ کے ِسوا ہر چیز تغیرّ پذیر ہے اور ادنیٰ حالت سے ترقی کر کے اعلیٰ کی طرف جاتی ہے.

Page 38

جس سے دو امر ثابت ہوتے ہیں.اوّل خدا تعالیٰ کے ِسوا ہر شے مخلوق ہے کیونکہ جو چیز ترقی کرتی اور تغیرّ پکڑتی ہے وہ آپ ہی آپ نہیں ہو سکتی.آیت ھٰذا میں مسئلہ ارتقاء کے درست ہونے کی طرف اشارہ دوسرے ارتقاء کا مسئلہ درست ہے.ہر شےادنیٰ حالت سے اعلیٰ کی طرف گئی ہے خواہ انسان ہوںخواہ حیوان.خواہ نباتات ہوں خواہ جمادات.کیونکہ رَبُّ الْعَالَمِیْن کے معنی یہ ہیں کہ ہر شے کو ادنیٰ حالت سے اعلیٰ کی طرف لے جا کر اللہ تعالیٰ کمال تک پہنچاتا ہے پس ثابت ہوا کہ ارتقاء کا مسئلہ دُنیا کی ہرشے میں جاری ہے (۷) نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ ارتقاء مختلف وقتوں اور مدارج (STAGES) میں حاصل ہوتا ہے.کیونکہ ربّ کے معنی ہیں.اِنْشَائُ الشَّیْ ئِ حَالًافَـحَالًا اِلٰی حَدِّ التَّـمَامِ چیز کو مختلف وقتوں اور مختلف درجو ںمیں ترقی دے کر کمال تک پہنچانا (نہ کہ ایک ہی کڑی کو مکمل کرنا).(۸) یہ بھی معلوم ہوا کہ ارتقاء اللہ تعالیٰ کے وجود کے منافی نہیں.کیونکہ فرمایا کہ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ارتقاء کے ذریعہ سے پیدائش خدا تعالیٰ کے عقیدہ کے خلاف نہیں پڑتی.بلکہ اس سے وہ حمد کا مستحق ثابت ہوتا ہے.اسی لئے رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ کے ساتھ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ کے الفاظ استعمال فرمائے.(۹) انسان لامتناہی ترقیات کے لئے پیدا کیا گیا ہے اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ انسان کو لامتناہی ترقیات کے لئے پیدا کیا گیا ہے.کیونکہ فرماتا ہے کہ سب تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے کہ وہ مختلف انواع و اقسام کی مخلوق کو ادنیٰ حالت سے اُٹھا کر اعلیٰ تک پہنچاتا ہے اور یہ مضمون صحیح نہیں ہو سکتا جب تک ہر مقام اور درجہ سے اوپر کوئی اور درجہ تسلیم نہ کیا جائے.(۱۰) سب سے آخر میں یہ کہ اس سورۃ کو جو سب سے پہلی سورۃ ہے اور قرآن کریم کے مطالب کا خلاصہ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَسے شروع کر کے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کامل حمد اب شروع ہو گی کیونکہ اسلام جو رَبُّ الْعَالَمِیْن کی صفت کا کامل مظہر ہے سب دنیا کی طرف آیا ہے اور جسمانی عالم کی طرح روحانی عالم میں بھی اتحاد پیدا کر دیا گیا ہے پہلے جب مختلف اقوام کی طرف الگ رسول آتے تھے بعض نادان متبع دوسرے انبیاء کی تعلیم کو غلط سمجھ کر ان کی تردید کرتے تھے.ہندو کہتے ہم یہووا کو نہیں جانتے پر میشور کو جانتے ہیں یہود پر میشور پر ہنسی اُڑاتے.لیکن اسلام کے ظہور سے سب دنیا کے لئے ایک دین ہو گیا.اور ہندی اور چینی اور مصری اور ایرانی اور مغربی اور مشرقی سب خدا کی تعریف میں لگ گئے اور یہ تسلیم کیا گیا کہ ہر قوم کا خدا الگ نہیں ہے بلکہ سب اقوام کا خدا ایک ہی ہے.

Page 39

الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِۙ۰۰۳ بے حد کرم کرنے والا بار بار رحم کرنے والا (ہے).حلّ لُغات رَحْمٰن اور رَحِیْم کے لئے دیکھیں لغت سورۃ ہذاآیت نمبر ۱.تفسیر.الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.ان الفاظ کے معنی بِسْمِ اللّٰہِ میں بیان ہو چکے ہیں.بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ان دونوں صفات کا ذکر بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ میں ہو چکا ہے پھر ان کو دُہرایا کیوں گیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بِسْمِ اللّٰہِ میں ایک مستقل مضمون بیان ہوا ہے اور وہ ہر سورۃ کی کنجی ہے.اس لئے سورۃ کے مضمون میں اگر اپنے موقع پر انہی صفات کو دوبارہ بیان کیا جائے تو یہ امر تکرار نہیں کہلا سکتا.چنانچہ یہاں بھی اسی حکمت سے ان صفات کو دُہرایا گیا ہے.رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ میں یہ مضمون بتایا گیا تھا.کہ خدا تعالیٰ پیدا کر کے آہستہ آہستہ اور درجہ بدرجہ اعلیٰ ترقیات تک پہنچاتا ہے.آیت زیر تفسیر میں اَلرَّحْـمٰنِ الرَّحِيْمِ کے الفاظ سے طریق ربوبیت بتایا ہے اور وہ یہ کہ (۱) اللہ تعالیٰ رحمٰن ہے اس نے ہر چیز کے لئے ایسے سامان پیدا کئے ہیں جواس کی ترقی میں ممد ہوتے ہیں اور باریک درباریک سامان پیدا کر کے مخفی در مخفی قوتوں کو قوتِ ظہور عطا فرمائی ہے اور ترقی کے ذرائع بہم پہنچائے ہیں.انسان، حیوان، نباتات، جمادات سب اپنے گرد و پیش سے متاثر ہو رہے ہیں اور اپنے قیام یا اپنی تکمیل کے سامان حاصل کر رہے ہیں (۲) وہ رَحِیْم ہے پس جب کوئی مخلوق اپنے فرائض کو اچھی طرح ادا کرتی ہے تو اس کی قدر دانی کی جاتی ہے اور اس پر خاص فضل کیا جاتا ہے اور مزید ترقی کی اس میں اُمنگ پیدا کی جاتی ہے اور اسی طرح یہ سلسلہ لامتنا ہی طور پر چلا جاتا ہے.الرَّحْمٰنِ.لفظ الرَّحْـمٰن کا اطلاق ایسی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اس کا استعمال دوسروں پر نہیں ہوتا سوائے اضافت کے.جیسا کہ مسیلمہ کذاب اپنے آپ کو رَحْمٰنِ یَمَامَہکہلواتا تھا.لفظ رحمٰن میں کفارہ کا ردّ اس کے معنی جیسا کہ بتایا جا چکا ہے بلا مبادلہ اور بلا استحقاق رحم کرنے کے ہیں اور اس مفہوم میںکفارہ کا ردّ پایا جاتا ہے کیونکہ کفارہ کی بنیاد اس خیال پر ہے کہ اللہ تعالیٰ بلااستحقاق رحم نہیں کر سکتا.مسیحیوں کو اس کا اس قدر احساس ہے کہ عرب کے نصاریٰ بھی جب اپنی تصنیفات یا خطوں پر خدا تعالیٰ کا نام لکھتے ہیں تو بسم اللہ کے بعد اور صفات کا ذکر کر دیتے ہیں رَحْمٰنکا لفظ استعمال نہیں کرتے سوائے ایسے شخص کے جو اسلامی تمدن سے متاثر ہو.مثلاً یہ لکھ دیں گے.بِسْمِ اللّٰہِ الْکَرِیْمِ الرَّحِیْم یا اور کوئی صفت بیان کر دیںگے.رَحْمٰن کا

Page 40

لفظ استعمال نہیں کریں گے کیونکہ ان کا دل مانتا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ رَحْمٰن ہے تو پھر اس کے لئے مسیح کا کفارہ لئے بغیربندوں کے گناہ بخشنا کچھ بھی مشکل نہیں.رَحِيْمٌکی صفت میں تناسخ کا ردّ رحیم کی صفت میں تناسخ کا رد ہےکیونکہ تناسخ کی بنیاد محدود عمل کی غیر محدود جزا نہ مل سکنے کا عقیدہ ہے صفت رحیم بتاتی ہے کہ محدود عمل کی غیر محدود جزا نہیں ملتی بلکہ نیک عمل کی خاصیت یہ ہے کہ وہ مکر ّرہوتا ہے پس اس کے بدلہ میں جزاء بھی مکرّر ملتی ہے.رَحِیْم کا لفظ باربار رحم کرنے پر دلالت کرتا ہے اور بار بار رحم کے معنے یہ نہیں کہ ایک ہی فعل کا بار بار انعام ملتا ہے بلکہ اس سے یہ مراد ہے کہ جو شخص نیکی کی حقیقت کو سمجھتا ہے وہ باربار نیک اعمال بجا لاتا ہے اور کم سے کم اس کے دل میں بار بار نیک عمل بجا لانے کی خواہش ضرور پائی جاتی ہے.پس ہر دفعہ جب نیک عمل کی جزا بندہ کو ملتی ہے اور نیکی کرنے کی طاقت اور اس کے بار بار بجا لانے کی خواہش اور بھی ترقی کر جاتی ہے جس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ اس پر پھر رحم کرتا ہے اور مومن کی نیکی کی خواہش او ربھی زیادہ ہو جاتی ہے اور وہ نیکی کے کاموں میں اور بھی بڑھ جاتا ہے اور اس طرح رحم بار بار نازل ہوتا جاتا ہے.گویا اللہ تعالیٰ کا رحم صرف گذشتہ فعل پر انعام کا رنگ ہی نہیں رکھتا بلکہ آئندہ نیکی کے لئے ایک بیج کا کام بھی دیتا ہے.در حقیقت محدود عمل کا خیال ہندوئوں میں محض اس وجہ سے پیدا ہوا ہے کہ انہوں نے جنت کو بیکاری اور بے عملی کا ایک مقام سمجھ لیا ہے اور ان کو سمجھنا بھی ایسا ہی چاہیے کیونکہ وہ نجات کے معنی نروان یعنی تمام خواہشات ا ور اعمال سے آزاد ہونا سمجھتے ہیں.پس ان کے نزدیک عمل اسی دُنیا میں ختم ہو جاتا ہے اور اس وجہ سے محدود ہوتا ہے.اور چونکہ عمل محدود ہوتا ہے ان کے نزدیک اس کا بدلہ بھی محدود ہونا چاہیے.مگر اسلام بار بار رحم اور بار بار عمل کے مسئلہ کو پیش کرتا ہے اور جنت کو دارالعمل ہی قرار دیتا ہے.جب خدا تعالیٰ ربّ العالمین ہے تو جنت بھی تو ایک عالمَ ہے وہاں بھی ترقی ہو گی ورنہ ربّ العالمین صحیح نہیں ٹھہرتا.اور جب انسان وہاں بھی ترقی کرے گا تو لازماً اس کے تقویٰ اور اس کی محبت الٰہی میں بھی ترقی ہو گی اورجب ان چیزوں میں ترقی ہو گی تو اس ترقی کے مقابل پر اللہ تعالیٰ کا رحم بھی پھر سے نازل ہو گا.اور جب یہ رحم اور عمل کا بار بار تبادلہ ہوتا رہے گا تو نجات کا وقت محدود کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس دنیا اور اگلے جہاں کے عمل میں صرف یہ فرق ہے کہ اس دُنیا میں تنزّلکا خطرہ بھی ساتھ لگا ہوا ہے مگر اگلے جہان میں صرف ترقی ہو گی تنزّل نہ ہو گا ورنہ روحانی عمل اور روحانی ترقی وہاں بھی ہو گی.پس محدود عمل اور غیر محدود جزا کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.

Page 41

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِؕ۰۰۴ جزا سزا کے وقت کا مالک (ہے).حل لغات.مَالِکِ.مَالِکِ.مَلَکٌ اور مَلِکٌ تین ملتے جلتے ہوئے لفظ ہیں.مالک جسے کسی چیز پر جائز قبضہ اور اقتدار حاصل ہو.مَلَکٌ.فرشتہ.اور مَلِکٌ بادشاہ یعنی جسے سیاسی اقتدار حاصل ہو.یَوْمٌ.یَوْمٌ اس کے معنی مطلق وقت کے ہوتے ہیں قرآن کریم میں ہے.اِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ (الحج:۴۸) خدا تعالیٰ کا بعض دن ہزار سال کا ہوتا ہے.ایک شاعر کہتا ہے یَوْمَاہُ یَوْمُ نِدًی وَیَوْمَ طَعَانٍ میرے ممدوح پر دو ہی قسم کے وقت آتے ہیں.یا ِتو وہ سخاوت میں مشغول ہوتا ہے یا دشمنو ںکو قتل کرنے میں.اسی طرح عرب کہتے ہیں.یَوْمَاہُ یَوْمُ نُعْمٍ وَیَوْمُ بُؤسٍ اَیْ اَلدَّھْرُ.یعنی زمانہ دو حال سے خالی نہیں یا تو انسان کے لئے نعمتیں لاتا ہے یا تکالیف لاتا ہے.(لسان العرب) اسی طرح سیبویہ کا قول ہے کہ عرب کہتے ہیں.اَنَا الْیَوْمَ اَفْعَلُ کَذَا لَا یُرِیْدُوْنَ یَوْمًا بِعَیْنِہٖ وَلٰـکِنَّھُمْ یُرِیْدُوْنَ الْوَقْتَ الْحَاضِرَ (لسان العرب) یعنی جب کہتے ہیں کہ میں آج کے دن اس اس طرح کروں گا تو اس سے مراد چوبیس گھنٹہ والا دن نہیں ہوتا بلکہ اس سے مراد صرف موجودہ وقت ہوتا ہے.اسی طرح اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ جو قرآن کریم میں آتا ہے.اس سے بھی مُراد معروف دن نہیں بلکہ زمانہ اور وقت مراد ہے.(لسان العرب) پھر لکھا ہے وَقَدْ یُرَادُ بِالْیَوْمِ اَلْوَقْتُ مُطْلَقًا وَمِنْہُ الحَدِیْثُ تِلْکَ اَ یَّامُ الْھَرَجِ اَیْ وَقْتُہٗ (لسان العرب) یعنی کبھی یوم سے مطلق وقت مراد ہوتا ہے جیسے حدیث میں ہے کہ یہ دن فتنہ اور لڑائی کے دن ہیں.مراد یہ کہ یہ فتنہ اور لڑائی کا زمانہ ہے.اَلدِّیْنُ.اَلْجَزَاءُ وَ الْمُکَافَاۃُ.بدلہ.اَلطَّاعَۃُ.اطاعت.اَلْحِسَابُ.محاسبہ.اَلْقَھْرُ وَ الْغَلَبَۃُ وَالْاِسْتِعْـلَآءُ غَلَبَۃُ السُّلْطَانِ وَالْمَلَکِ وَالْحَکَمِ.تصرّف.حکومت.اَلسِّیْرَ ۃُ خصلت.اَلتَّدْ بِیْرُ.تدبیر.اِسْمٌ لِـجَمِیْعِ مَایُعْبَدُ بِہِ اللّٰہُ وہ تمام طریقے جن سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے وہ سب دین کہلاتے ہیں.یعنی شریعت.نیز اس کے معنی ہیں.اَلْمِلَّۃُ.مذہب.اَلْوَرَعُُ.نیکی.اَلْمَعْصِیَۃُ نافرمانی.اَلْحَالُ.کیفیت.اَلْقَضَائُ.فیصلہ.اَلْعَادَۃُ.عادت.اَلشَّانُ.خاص حالت.(اقرب)

Page 42

تفسیر.آیت کے یہ معنی ہوئے کہ اللہ تعالیٰ جزا سزا کے وقت کا مالک ہے.شریعت کے وقت کامالک ہے.فیصلہ کے وقت کا مالک ہے.مذہب کے زمانہ کا مالک ہے.نیکی کے زمانہ کا مالک ہے.گناہ کے زمانہ کا مالک ہے.محاسبہ کے وقت کا مالک ہے.اطاعت کے وقت کا مالک ہے.غلبہ کے وقت کا مالک ہے.خاص اور اہم حالتوں کا مالک ہے.عام طور پر تو اس کے معنی قیامت کے دن کا مالک کئے جاتے ہیں لیکن جیسا کہ ُلغت سے ظاہر ہے.یہ معنی محض تفسیری ہیں لغوی نہیں.دین کے ایک معنی جزا سزا کے ہیں.اور جزا سزا کاکامل مظاہرہ چونکہ قیامت کے دن ہو گا اس لئے مفسرین نے جزا سزا کے معنوں کی بنیاد پر اس آیت کے یہ معنی کر دیئے کہ قیامت کے دن کا مالک ہے.حالانکہ لُغت کے رو سے اس آیت کے مختلف معنی ہوتے ہیں اور سب کے سب قرآنی مطالب کے مطابق اور درست ہیں.پس کوئی وجہ نہیں کہ ایک معنوں کو تو لے لیا جاوے اور دوسروں کو چھوڑ دیا جائے.آیت مٰلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ کے پانچ معنے جیسا کہ بتایا جا چکا ہے.مفسرّین اس کے یہ معنی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جزا سزا کے وقت کا مالک ہے.ان معنوں کے رو سے ایک تو اس آیت کی یہ تشریح ہو گی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے.یعنی اس دن جزا سزا میں کسی اور کا دخل نہ ہو گا بلکہ جزا سزا صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گی.اس طرح اس دُنیا اور اگلے جہان کے نتائج میں فرق بتایا ہے کہ اس دُنیا میں تو اچھے برُے افعال کی جزا سزا انسانوں کے ذریعہ سے بھی ملتی ہے اور اس میں لوگوں سے غلطی بھی ہو جاتی ہے مگر قیامت کے دن صرف اللہ تعالیٰ ہی جزا سزا دے گا اور یہ ناممکن ہو گا کہ کسی پر ظلم ہو اور اسے بے گناہ سزا مل جائے یا جُرم سے زیادہ سزا مل جائے.نیز مجرم کے لئے بھی ناممکن ہو گا کہ جھوٹ فریب سے کام لے کر سزا سے محفوظ ہو جائے.مَالِک اور مَلِک میں فرق نیز اس میں اس امر کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جزا سزا کے وقت صرف بطور مَلِک نہیں کام کرے گا بلکہ بطور مَالِک کام کرے گا.مَلِک یعنی بادشاہ جب فیصلہ کرتا ہے تو اس کا کام صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ انصاف کیا ہے؟ کیونکہ جن امور کا فیصلہ وہ کرتا ہے وہ مدعی اور مدعا علیہ کے حقوق کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں.اس لئے اسے یہ اختیار حاصل نہیں ہوتا کہ وہ کسی کو معاف کر دے لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ بادشاہ ہی نہیں بلکہ مَالِک بھی ہے اس لئے اُسے حق حاصل ہے کہ وہ اپنے حق میں سے جس قدر چاہے معاف کر دے.اس مضمون سے ایک طرف تو امید کا ایک اہم پہلو پیدا کر دیا گیا ہے او رمایوسی سے انسان کو بچا لیا گیا ہے.دوسری طرف انسان کو ہوشیار بھی کر دیا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ کے رحم سے ناجائز فائدہ اُٹھانے کا خیال دل میں نہ لانا کیونکہ مالک

Page 43

ہونے کے لحاظ سے جہاں وہ رحم کر سکتا ہے وہاں اپنی پیدائش کو گندہ دیکھنا بھی برداشت نہیں کر سکتا.گویا امید اور خوف کے خیالات یکساں پیدا کر کے انسان کے اندر چستی او رہمت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے.برخلاف مسیحی نجات کی تعلیم کے کہ ایک طرف انصاف کا غلط مفہوم پیش کر کے امید کو توڑ دیا گیا ہے.دوسری طرف کفارہ کے مسئلہ کو پیش کر کے گناہ پر دلیر کر دیا گیا ہے گویا مسیحی عقیدہ کے دونو ںپہلوئوں نے پاکیزگی کی نہیں بلکہ گناہ کی مدد کی ہے.حد سے زیادہ مایوسی نے بھی گناہ ہی پیدا کیا ہے اور حد سے زیادہ امید نے بھی گناہ ہی پیدا کیا ہے.کچھ لوگ تو پاکیزگی سے مایوس ہو کر نیکی کو چھوڑ بیٹھیں گے اور کچھ لوگ کفارہ پر توکّل کر کے گناہ پر دلیر ہو جائیںگے.انبیاء کے زمانہ میں صفت مالکیت کا خاص ظہور دوسرے معنے اس آیت کے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ شریعت اور مذہب کے وقت کا مالک ہے.اس میں ایک لطیف مضمون قانونِ قدرت کے بارہ میں بیان کیاگیا ہے.عام طور پر خدا تعالیٰ کا معاملہ دُنیا کے ساتھ عام قانونِ قدرت کے ماتحت ہوتا ہے.لیکن جس زمانہ میں مذہب یا شریعت کی بنیاد رکھی جاتی ہے اس وقت اللہ تعالیٰ صفت مالکیت کا اظہار کرتا ہے.یعنی نہ صرف بادشاہت کا ظہور ہوتا ہے جو عام قانون سے تعلق رکھتا ہے بلکہ ان دنوں مالکیت کی صفت کا خاص طور پر ظہور ہوتا ہے یعنی خاص تصرّف سے اللہ تعالیٰ کام لیتا ہے اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی صفات کی باریکیوں سے واقف نہیں بظاہر قانونِ قدرت کو ٹوٹتے ہوئے دیکھتے ہیں.ایک بیچارہ اور بے کس وجود دُنیا کے سامنے آ کر دعویٰ پیش کرتا ہے.سب لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں لیکن باوجود ظاہری سامانوں کے مخالف ہونے کے وہ شخص کامیاب ہو جاتا ہے.اسی طرح اوربہت سے معاملات میں دعائوں اور معجزات کے ذریعہ سے ایسے واقعات ظاہر ہوتے ہیں کہ دنیا انہیں دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے.در حقیقت ان واقعات کی حکمت یہی ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی روحانی سلسلہ کو چلاتا ہے یا کسی شریعت کی بنیاد قائم کرتا ہے توان ایام میں اپنی ملوکیت کی نہیں بلکہ مالکیت کی صفت کو خاص طور پر ظاہر کرتا ہے.یعنی عام قانون کی بجائے اپنے خاص قانون کو جو اس کے محبوبوں سے مخصوص ہے ظاہر کرنا شروع کر دیتا ہے اور ایسے واقعات ان دنوں میں ظاہر ہوتے ہیں جو خارق عادت نظر آتے ہیں.ہر نبی کے زمانہ میں خدا تعالیٰ کی سنت اسی طرح ظاہر ہوتی چلی آئی ہے.اور اس سورۃ میں بتایا گیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے زمانہ میں بھی اسی طرح ہو گا.خارق عادت واقعات سے جو بظاہر قانونِ قدرت کے مخالف نظر آئیں گے اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی مدد کرے گا.اور یہ امر اس بات کا ثبوت ہوگا کہ یہ زمانہ قیام شریعت کا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا تعالیٰ کے سچے رسول ہیں.

Page 44

ایک معنی اس آیت کے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیکی کے وقت کا اور گناہ کے وقت کا مالک ہے اس میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ دنیا پر دو دَور آتے ہیں.ایک دور تو وہ ہوتا ہے جبکہ نیکی اور بدی یکساں طور پر دنیا میں پائی جاتی ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کا عام قانون دنیا میں جاری رہتا ہے لیکن ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ دُنیا میں گناہ ہی گناہ پھیل جاتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ مالک کی حیثیت سے ظاہر ہوتا ہے اور اپنے باغ کی اصلاح کرتا ہے اور نبی مبعوث فرماتا ہے اور اس کے ذریعہ سے ایک قوم دنیا میں ایسی قائم ہو جاتی ہے جو نیکی کے مقام پر اس طرح قائم ہوتی ہے کہ کہا جا سکتا ہے کہ گویا وہ سب کی سب نیک ہے.اس وقت بھی اللہ تعالیٰ اپنی خاص تقدیروں کے ذریعہ اس قوم کی تائید کرتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ قوم اپنے اس معیار کو کھو دیتی ہے اور اس میں نیکی بدی کی متوازی تحریکیں جا ری ہو جاتی ہیں.تب اللہ تعالیٰ اپنی خاص تقدیر کو واپس کر لیتا ہے اور عام قانونِ قدرت کے ماتحت اس سے معاملہ کرنے لگتا ہے یہاں تک کہ وہ قوم ایک وقت میں جاکر بالکل خراب ہو جاتی ہے تب سنت اللہ کے ماتحت پھر اللہ تعالیٰ مالکیت کی صفت کو ظاہر کرتا ہے.پھر نبی مبعوث ہوتا ہے پھر گناہ کا قلع قمع کیا جاتا ہے پھر ایک پاکوں کی جماعت بنائی جاتی ہے اور اس تمام عرصہ میں قدرت خاص یعنی مالکانہ قدرت اور تصرّف کا ظہور ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ پھر وہ قوم نیکی کے اعلیٰ معیار سے نیچے گر جاتی ہے او رپھر وہی پہلا سا دور شروع ہو جاتا ہے.ایک معنے اس آیت کے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اطاعت کے وقت کا مالک ہے یعنی وہی قانون خاص جس کا ذکر اوپر ہوا ہے اور جو اقوام کے متعلق جاری ہوتا ہے اسے اللہ تعالیٰ خاص افراد کے لئے بھی جاری کرتا ہے یعنی جب کسی شخص کی زندگی اللہ تعالیٰ کی کامل اطاعت میں گزرنے لگتی ہے تو اس کے لئے بھی اللہ تعالیٰ خاص قدرت کا اظہار کرتا ہے اور وہ انسان عام انسانوں کی طرح نہیں رہتا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے خاص قدرت کا اظہار کرتا ہے.ایک معنی اس آیت کے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اہم حالتوںکے وقت کا مالک ہے.اس سے اس امر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ دُنیامیں ہر کام ایک زنجیر سے مشابہت رکھتا ہے یعنی منفرد نہیں ہوتا بلکہ اس کی بہت سی کڑیاں ہوتی ہیں.جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کی بیماری اس دن کی کسی غلطی کے نتیجہ میں نہیں ہوتی.نہ تندرستی اس دن کی ورزش یا غذا کی وجہ سے ہوتی ہے.پس انسان کے اعمال دو نتیجے پیدا کرتے ہیں.ایک نتیجہ تو عارضی اور وقتی ہوتا ہے.اور ایک نتیجہ آخری او رمستقل ہوتا ہے.ایک بے احتیاط آدمی آنکھوں کا غلط استعمال کرتا ہے تو اس کی آنکھیں دُکھنے آ جاتی ہیں مگر علاج سے اچھی ہو جاتی ہیں.پھر بے احتیاطی کرتا ہے پھر دکھنے آ جاتی ہیں پھر علاج کرتا ہے پھر اچھی ہو جاتی ہیں.آخر ایک دن نظر جاتی ہی رہتی ہے اور علاج بے فائدہ ہو جاتا ہے.ایک محنتی طالب علم سبق یاد کرتا

Page 45