Complete Text of AzizKNam

Content sourced fromAlislam.org

Page 1

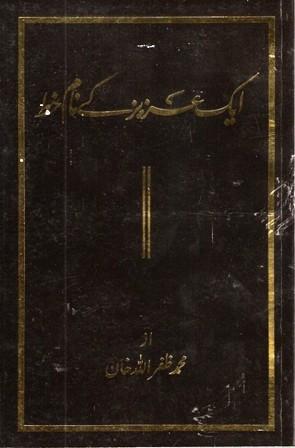

ایک عزیز کے نام خط

از

محمد ظفر اللہ خان

Page 2

ایک عزیز کے نام خط

EIK AZIZ KEI NAAM KHAT

A letter to a dear one

(Urdu)

by: Chaudhary Muhammad Zafrullah Khan

First Published in India in 1940

Re-Published in different countries

Present edition published in UK in 2007

Islam International Publications Limited

Published by:

Islam International Publications Ltd."Islamabad" Sheephatch Lane

Tilford, Surrey GU10 2AQ

United Kingdom

Printed in UK at:

Raqeem Press

Tilford, Surrey

ISBN: 1 85372 942 6

Page 3

7

11 13 ±

9

11

14

فہرست مضامین

پبلشرز نوٹ بابت ایڈیشن 2007ء

اس خط سے متعلق ایک ضروری گذارش

زندگی کا نازک مرحلہ

دور سے

زندگی کا مقصد

امیر الہی

ترقی کے دور

انسانی روح کی پیدائش

زندگی کی انواع

انسان پر خدائی انعامات

زندگی کا کمال

معرفت الہی کے لئے صفات الہی کا علم ضروری ہے

ہمارا خدا

توحید باری

ربّ العالمین

رحمن

رحیم

15

16

18

19

21

23

24

25

28

2222

31

31

32

3

Page 4

مالک یوم الدین

مجیب الدعوات

قبولیت دعا

الہام الہی

خدائے غفور

تخلق با خلاق الله

پاکیزہ زندگی

خدا کا عدل ورحم

تعلق باللہ کا ذریعہ

الہام کی کیفیت

قرآنی خصوصیت

قرآن مجید میں کامل ہدایت ہے

قرآن مجید کا بڑا معجزہ

حفاظت قرآن

قرآن میں ترتیب

ایک غیر محدود خزانہ

اسوۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل اخلاق

بیوی سے سلوک

بچوں پر شفقت

غلاموں سے سلوک

43

45

40

37

38

35

36

33

22232883 & to  w w w w w 32

63

65

66

62

48

50

51

52

53

57

58

61

46

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک حاکم کی حیثیت میں

4

Page 5

69

71

72

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سادہ زندگی

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو اور رحم

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت

اعتدال پسندی

اسلام میں رہبانیت نہیں

حقوق العباد

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت

حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے پہلے اسلام کی نازک حالت

حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا عشق

74

76

76

77

79

82

90

92

93

94

N0012222232

79

104

105

107

108

109

115

119

127

5

اسلام کا دوسرا دور

سائنس اور مذہب

ملائکہ کا وجود

روحانی اصلاح میں نماز کا مقام

ذکر الہی

روزه

حج

اخلاق

فلسفه اخلاق

اخلاق کے مدارج

از دواجی زندگی

تربیت اولاد

Page 6

130

131

133

134

136

139

142

6

عام

تمدنی آداب

اقتصادی نظام

سود کی ممانعت

اسلامی قانون وراثت

موت کی حقیقت

حالات بعد الموت

کتب برائے مطالعہ

Page 7

پبلشر ز نوٹ بابت ایڈیشن 2007 ء

حضرت چوہدری محمد ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ عنہ نے اگر چہ اپنے ایک عزیز کے نام تحریر فرمایا تھا لیکن تاہم اس میں

سبھی کیلئے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل

کرنے کیلئے ہدایت اور راہنمائی موجود ہے.بالخصوص آجکل کے زمانہ میں تربیت اور راہنمائی کیلئے

اسکی بہت ضرورت ہے.یہی وجہ ہے کہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خليفةالمسيح الخامس

ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے اس کی از سر نو اشاعت کے لئے ہدایت فرمائی ہے.جماعتوں کو

کوشش کرنی چاہئے کہ ہر اردو سمجھنے والے گھرانے میں یہ کتاب موجود ہو اور اس کا مطالعہ کیا جائے

اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے.کتاب میں مذکورہ آیات قرآن جن کا حوالہ نہیں دیا گیا تھا، ان کا حوالہ اس ایڈیشن میں

قارئین کی سہولت کیلئے دیدیا گیا ہے.اسطرح کتاب

کو کمپیوٹر پر از سر نو ٹائپ سیٹ کروایا گیا ہے.جب کسی کتاب کو ٹائپ کیا جاتا ہے تو ٹائپنگ کی بہت سی اغلاط کا امکان ہوتا ہے اسلئے بہت احتیاط

کے ساتھ پروف ریڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے.کوشش کی گئی ہے کہ پروف ریڈنگ میں کوئی غلطی نہ

رہ جائے لیکن اگر ایسا ہو تو ہم معذرت خواہ ہیں.اس ایڈیشن کی ٹائپ سیٹنگ محمود احمد ملک صاحب ( مرکزی شعبہ کمپیوٹر یوکے) نے کی ہے

جبکہ اصل کتاب کے ساتھ لفظاً لفظاً موازنہ اور پروف ریڈنگ میں خاکسار کی مددخاکسار کی اہلیہ

ریحانه شمس صاحبہ نے کی ہے.اللہ تعالیٰ اُن تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے اس ایڈیشن

کی طباعت کے مراحل میں کسی بھی رنگ میں خدمت کی توفیق پائی ہے.اسی طرح دعا ہے کہ

اللہ تعالیٰ اس کتاب کو ہر لحاظ سے بابرکت فرمائے اور بہتوں کی ہدایت کا موجب ہو.آمین

منیر الدین شمس

ایڈیشنل وکیل التصنیف - لندن

فروری 2007ء

7

Page 9

بسم الله الرّحمن الرّحيم

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

اس خط سے متعلق ایک ضروری گذارش

مجھے بچپن سے تصنیف کا شوق ہے.اس لئے ہر عمدہ تصنیف جو کسی کے ہاتھ سے نکلتی

ہے وہ خاص خوشی کا باعث ہوتی ہے.مکرمی چوہدری سر محمد ظفر اللہ خان صاحب ممبر

ایگزیکٹو کونسل وائسرائے ہند نے اپنی اس قیمتی تصنیف میں جو اس وقت دوستوں کے ہاتھ

میں ہے نہ صرف جماعت احمدیہ کی بلکہ بنی نوع انسان کی ایک عمدہ خدمت سرانجام دی ہے

کیونکہ اس تصنیف میں وہ رستہ بتایا گیا ہے جس پر چل کر انسان ایک با اخلاق اور با خدا انسان

بن سکتا.ہے دنیا میں اہل دنیا کی علمی اور اقتصادی اور سیاسی خدمت کرنے والے لوگ تو بہت

ہیں مگر اخلاقی اور روحانی خدمت کی طرف موجودہ ماڈی زمانہ میں بہت کم لوگوں کو تو جہ ہے اور

اس لحاظ سے چوہدری صاحب مکرم کی یہ خدمت جس کی اس زمانہ میں دنیا کو از حد ضرورت

ہے بہت قابل قدر ہے.احمدی نوجوان تو خیر ا سے پڑھیں گے ہی مگر ضرورت اس بات کی

ہے کہ اس مفید تصنیف کو غیر احمدی اور غیر مسلم اصحاب تک بھی کثرت کے ساتھ پہنچایا جائے

تا کہ وہ بھی اس پاکیزہ چشمہ کے مصفیٰ پانی سے سیراب ہوں جو آج سے ساڑھے تیرہ سوسال

قبل عرب کی سرزمین میں پھوٹا اور پھر کچھ عرصہ کے بعد دنیا کی آلائشوں سے مکدر ہو کر اسی

طرح زمین میں گم ہو گیا جس طرح نا اہل لوگوں کے زمانہ میں قیمتی چشمے گم ہو جایا کرتے ہیں

اور پھر اس زمانہ میں یہی چشمہ قدرت کے مخفی ہاتھوں سے دوبارہ صاف ہوکر پنجاب کی

سرزمین سے پھوٹ کر بہہ نکلا.چوہدری صاحب کی یہ تصنیف ایک خط کی صورت میں ہے جو انہوں نے احمدیت کی

9

Page 10

آئندہ نسل کے متعلق اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے اپنے ایک عزیز کے نام تحریر فرمایا

ہے اور جسے اب رفاہ عام کی غرض سے شائع کیا جارہا ہے.اس تصنیف کی مندرجہ بالا نوعیت

نے اس کے اندر ایک خاص اثر پیدا کر دیا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے چوہدری صاحب کے

الفاظ اس خاص قسم کی بجلی کی رو سے معمور ہیں جو قانونِ فطرت کے ماتحت ایک محبت کرنے

والے انسان اور محبت کئے جانے والے انسان کے درمیان قدرتاً جاری رہتی ہے.مجھے اس

عزیز کا نام معلوم ہے.مگر جب چوہدری صاحب نے نام ظاہر نہیں کیا تو میں کیوں ظاہر

کروں.اور پھر اس نام کا اس وجہ سے بھی مخفی رہنا ضروری ہے کہ تا ہر وہ شخص جو اس خط کو

پڑھے وہ گویا اس میں اپنے آپ کو ہی مخاطب خیال کرے اور اس کی طبیعت اس مخفی اثر کو قبول

کرنے کے لئے تیار ہو جائے جو خدا کے ازلی قانون کے ماتحت ایک دل سے دوسرے دل

کی طرف جاتا ہے.ان مختصر الفاظ کے ساتھ میں محترمی چوہدری صاحب کی اس مفید تصنیف

کو احباب کے سامنے پیش کرتا ہوں.فقط

خاکسار

14 / امان 1319 اعش

مطابق 14 مارچ 1940ء

10

مرزا بشیر احمد

قادیان

Page 11

شملہ

16 مئی 1939ء

بسم الله الرحمن الرحيم

عزیزم

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جب ہم لوگ اس دنیا سے گذر جائیں گے تو ہماری ذمہ داریاں تم پر اور تم سے بھی

چھوٹی عمر کے عزیزوں کے کندھوں پر ڈالی جائیں گی اور دنیا کی افتاد اور رفتار کو دیکھتے ہوئے

میں اندازہ کرتا ہوں کہ تم لوگوں کی ذمہ داریاں ہماری ذمہ داریوں سے کہیں بڑھ کر ہوں گی.اگر تم ان ذمہ داریوں کو پورے طور پر ادا کرو گے تو ہماری روحیں بھی خوش ہونگی اور آنے والی

نسلیں بھی تمہیں مبارک گردانیں گی.اور تمہارا نام روشن ہوگا اور زندہ رہیگا اور سب سے بڑھ

یہ کہ تم خود خدا تعالیٰ کے حضور مقبول ہو گے اور اس کی رحمت میں داخل کئے جاؤ گے.جیسے تمہاری ذمہ داریوں کا ایک حصہ تمہاری آئندہ نسلوں سے متعلق ہوگا ویسے ہی

ہماری بعض ذمہ داریاں تمہارے متعلق ہیں.میں چاہتا ہوں کہ اس تحریر کے ذریعہ ان

ذمہ داریوں کے ایک حصہ سے سبکدوش ہو جاؤں.ومــاتـوفيـقــى الا بالله العلى

العظيم-

زندگی کا نازک مرحلہ

تم اس وقت اپنی زندگی کے ایک بہت نازک مرحلہ پر ہو اور ہم سب اپنے اپنے

حالات کے مطابق اس مرحلہ میں سے گذر چکے ہیں.ہمیں اس مرحلہ میں سے گذرتے وقت

11

Page 12

اپنی مشکلات کا احساس تھا اور اگر اس وقت کوئی ہمدردانہ ہاتھ ہماری مدد کے لئے بڑھایا جاتا تو

ایک طرف ہمارے دل جذبہ شکر سے لبریز ہو جاتے اور دوسری طرف زندگی کے کئی گوشے

جو اس وقت اندھیرے اور بھیا نک نظر آتے تھے ہمارے لئے روشن اور خوشگوار ہو جاتے.لیکن جب ہم خود ان مراحل سے گذر چکے تو ہم نے ان مشکلات کو نظر انداز کر دیا.اور اب

جب ہماری آئندہ نسل پر آہستہ آہستہ وہی زمانہ آرہا ہے تو ہمیں ان کی مشکلات کی طرف کوئی

توجہ نہیں اور ہماری طرف سے ان کے ساتھ نہ ہمدردی کا اظہار کیا جاتا ہے نہ مدد کا ہاتھ بڑھایا

جاتا ہے.میں آج اس کوشش کو شروع کرتا ہوں کہ اس

کوتاہی کا ازالہ کیا جائے میں نہیں جانتا

کہ میں اس کوشش میں کامیاب ہو سکوں گا لیکن بہر حال ایک تو میں نے اپنی بساط کے مطابق

کوشش کر لی ہوگی اور دوسرے کم سے کم تمہاری طبیعت میں یہ احساس پیدا ہوگا کہ تمہارے

عزیزوں میں سے کسی نہ کسی کو تو تمہاری آئندہ زندگی سے متعلق گہری فکر ہے.پیشتر اس کے کہ میں اس تمہید کو ختم کروں میں تم سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ تم اس

تحریر کو محض ایک ذہنی لطیفہ سمجھ کر نظر انداز نہ کر دینا بلکہ سنجیدگی اور توجہ کے ساتھ اس پر غور کرنا

اور اس کے عمل کرنے والے حصوں پر عمل کرتے چلے جانا.جو اعتماد میں نے تمہارے فہم اور

دانش پر اس کے لکھنے میں کیا ہے اس اعتماد کے مستحق ہونے کا ثبوت تم اس تحریر پر فکر کرنے اور

اس پر عمل پیرا ہونے سے دے سکتے ہو.اور اگر تمہیں اپنی ترقی اور اپنی زندگی کو ایک عمدہ

اسلوب پر چلانے کی اتنی ہی فکر پیدا ہو جائے جس قدر مجھے تمہارے متعلق ہے تو پھر میری فکر

اس یقین میں بدل جائے گی کہ تم اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحم سے اور اس کی عطا کی ہوئی توفیق

سے ضرور اپنی زندگی کے مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے.سب سے پہلے اس امر کو ذہن نشین کر لو کہ زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت

بڑی خلعت اور ایک بہت بڑا انعام ہے اور اس لئے اس کا بہت احترام اور اکرام لازم ہے.یہ کھیل نہیں.عبث فعل نہیں.اس کا مقصد بہت بلند ہے اور اس مقصد کو پالینا دائمی خوشی اور

12

Page 13

راحت کو حاصل کر لینا ہے.اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے سب سے ضروری شے انسان

کے دل کے اندر امنگ اور امید اور بشاشت کا موجود ہونا اور قائم رہنا ہے اور سب سے

خطرناک شے جو لازمی طور پر انسان کو اس مقصد سے محروم کر دیتی ہے وہ مایوسی اور نا امیدی

ہے جس سے ہر حال میں بچنا چاہئے.دور سے

یقین جانو کہ اس وقت تم دو عالیشان دروازوں کے سامنے کھڑے ہو.اور تمہارے

اختیار میں ہے کہ چاہو تو دائیں دروازے میں داخل ہو جاؤ اور چاہو تو بائیں میں.اگر تم نے

دائیں دروازے کو چنا تو تو تم ڈیوڑھی سے گزر کر جو کسی قدر تاریک ہے اور جس میں سے

گذرنا ہمت اور استقلال اور حوصلہ چاہتا ہے جلد ایک روشن باغ میں داخل ہو جاؤ گے جس کی

روشیں اور سبزہ اور پھول اور فوارے دل لبھانے والے ہیں اور جس کے پھل تازہ اور شیریں

اور صحت افزا اور دل و دماغ کو فرحت بخشنے والے ہیں.خدا کرے کہ تم اسی دروازے کا

انتخاب کرو.لیکن اگر خدا نخواستہ تم نے بائیں دروازے کا انتخاب کیا تو گو بظاہر اس دروازے

سے

ملحق ڈیوڑھی دوسری ڈیوڑھی کی نسبت زیادہ روشن اور پر شوکت ہے اور اس کے اندر عمدہ

تصاویر اور نقش اور بت نظر آتے ہیں لیکن ڈیوڑھی سے آگے نکل کر اندھیرا اور بادل اور بجلی اور

گرج اور بھیا نک نظارے اور ہیبت ناک اور خونخوار جانور ہیں.اس کا پانی کڑوا اور بد بودار

اور گندے جراثیم سے پُر ہے اور اس کے پھل سڑے ہوئے اور بدمزہ اور زہریلے

اور پُر ہلاکت ہیں.اس کی تمام وسعت کے اندر کہیں بھی امن اور سکون اور راحت نہیں بلکہ

اس کی تمام فضا خوف اور بیماری اور موت کی فضاء ہے.خدا کرے تمہارا دل اس ڈیوڑھی میں

داخل ہونے کی طرف مائل نہ ہو.13

Page 14

یہ انتخاب تمہارے لئے اس وقت بہت آسان ہے.چاہئے کہ تم ابھی سے یہ انتخاب

کرو اور پھر استقلال کے ساتھ اس پر قائم رہو.کیونکہ جس قد ر التو تمہارے انتخاب میں ہوگا

اسی قدرتمہاری زندگی میں مشکلات کا اضافہ ہوتا جائے گا.بظاہر تو تم دائیں دروازہ کو انتخاب کر چکے ہو لیکن کیا تمہارا دل بھی اس انتخاب میں

شامل ہے اور اس کی تصدیق کرتا ہے؟ اور حوصلہ اور ہمت اور بشاشت کے ساتھ تمہیں اس

ڈیوڑھی میں داخل ہونے کا مشورہ دیتا ہے اور استقلال کا وعدہ کرتا ہے؟

17 مئی

زندگی کا مقصد

زندگی کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس مقصد کے حصول کے کیا ذرائع ہیں؟

واضح ہو کہ تمام زندگی جس میں انسانی زندگی بھی شامل ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت خلق کا

ظہور ہے.مگر زندگی کے مختلف مراحل پر انسان اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات کے ظہور کا مورد ہوتا

ہے اور ان سے فائدہ اٹھاتا ہے.ہر وہ شے جس میں احساس ہے اور جس میں ترقی کا مادہ ودیعت کیا گیا ہے زندہ ہے

خواہ وہ جمادات میں سے ہو یا نباتات میں سے ہو یا حیوانات میں سے ہو اور خواہ اجرام فلکی

میں سے ہو.تمام مخلوقات کے لئے ترقی کا ایک آخری نقطہ مقرر ہے.اور اس نقطہ تک پہنچنے کے

لئے جس قسم کے احساسات اور قومی کی ہر نوع مخلوقات کو ضرورت ہے اسی قسم کے احساسات

اور قومی اس کے اندر شروع سے رکھ دیئے گئے ہیں.اور اسی قسم کی طاقتیں اس کے اندر شروع

سے موجود ہیں اور زمین اور آسمان میں ایسے تغیرات کا انتظام کیا گیا ہے جو ان قومی اور

طاقتوں کو مناسب حال میں ترقی دینے کے لئے ضروری ہیں اور اس ترقی میں ممد ہو سکتے ہیں.14

Page 15

لیکن تمام قسم کی مخلوقات کے لئے تدریجی ترقی کا قانون مقر ر ہے.یعنی یہ ترقی آہستہ آہستہ اور

درجہ بدرجہ ہوتی ہے اور کئی ہزار سال کے عرصہ میں جاکر ایک دور ترقی کا مکمل ہوتا ہے.صانع قدرت اور مصور عالم چونکہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اس لئے اس نے جلدی کو

کہیں جگہ نہیں دی وہ تو وقت اور زمانے کا بھی مالک ہے اور ہر شے پر حاکم ہے.اسے جلدی

کی ضرورت نہیں.جلدی کی محتاج وہ ہستیاں ہوتی ہیں جن پر موت آنے والی ہو یا جو ایک

حالت سے دوسری حالت کی طرف جلد منتقل ہو جانیوالی ہوں.اور جن کے لئے ضروری ہو کہ

وہ وقت کی ایک مقررہ حد کے اندر ایک کام کو پورا کرلیں یا ایک خاص نتیجہ پیدا کر لیں.امر الہی

ہر شے جو معرض وجود میں آئی ہے اس کی پہلی کڑی خدا تعالیٰ کا حکم ہے.یعنی اگر ہم

کائنات سے متعلق کھوج لگا نا شروع کریں کہ فلاں چیز کہاں سے پیدا ہوئی اور فلاں کہاں

سے تو ہم کھوج لگاتے لگاتے ایک ایسے نقطہ پر پہنچ جائیں گے کہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ اس سے

آگے بس امرالہی ہی ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں.چنانچہ سائنس دانوں نے جو کھوج لگانا

شروع کیا تو پہلے تو کہا کہ تمام مادہ نہایت ہی باریک ذرات سے بنا ہے اور ان باریک

ذرات کا جب آپس میں جوڑ ہوتا ہے تو اس جوڑ کی ترکیب اور ہیئت کے لحاظ سے مختلف شکلیں

مادہ کی بنتی جاتی ہیں.پھر جب سائنس دان مادہ کی گنہ دریافت کرتے کرتے ذرات سے

آگے بڑھے تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ ذرات مجموعہ ہیں نہایت لطیف بجلی کی مانند طاقت

اور کشش رکھنے والے بلبلوں کا جو نہایت تیزی سے ایک دوسرے کے گرد چکر لگاتے رہتے

ہیں.اور بوجہ اس کشش کے جو ایک دوسرے کے لئے ان کے اندر رکھدی گئی ہے.بعض ان

میں سے ایک دوسرے کے ساتھ ایسا جوڑ اور رشتہ قائم کر لیتے ہیں کہ وہ مل کر ذرات بن

جاتے ہیں.سائنس والے تو شاید بہت عرصہ میں جا کر اس سے آگے بڑھیں گے لیکن جو

15

Page 16

تعریف انہوں نے ان بلبلوں کی کی ہے اور جو اشارات انہوں نے انکی حقیقت سے متعلق

کئے ہیں ان سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس سے آگے اب یہی مرحلہ رہتا ہے کہ وہ یہ تسلیم

کر لیں کہ تمام مادہ کی ابتداء ایک قادر ہستی کے ارادہ کے اظہار سے ہوئی.گویا سائنس بھی

اب دبی زبان سے تسلیم کرنے لگ گئی ہے کہ تمام مادہ کی خلق امر الہی سے ہوئی ہے.ترقی کے دور

جیسا میں اوپر بیان کر چکا ہوں ہر ذرہ میں اللہ تعالیٰ نے خاص خاص صفات ودیعت

کی ہیں جن کے مطابق وہ ترقی کی اہلیت رکھتا ہے اور مناسب اسباب اور حالات میسر آنے

پر ان کے مطابق ترقی کر سکتا ہے.مثلاً بعض ذرات میں ایسی صفات رکھدی گئی ہیں کہ وہ پتھر

بن سکتے ہیں لیکن اپنی ذات میں تدریجی ترقی کرتے ہوئے پتھر سے آگے نہیں بڑھ سکتے.بعض ہیرے بن سکتے ہیں، بعض موتی، بعض کوئلہ.پھر بعض میں ایسی صفات رکھدی گئی ہیں

کہ وہ سونا چاندی، لوہا، تانبا وغیرہ بن سکتے ہیں.بعض میں ایسی صفات رکھی گئی ہیں کہ وہ

حشرات الارض اور سانپ ، بچھو، چوہے بن سکتے ہیں.بعض میں ایسی صفات رکھی گئی ہیں کہ

وہ ہر قسم کی سبزی اور اناج اور درخت اور پھل بن سکتے ہیں اور بعض کے اندر مختلف قسم کے

جانور بننے کی صفات ہیں اور بعض میں ازل سے ہی انسان بننے کی صفات رکھدی گئی ہیں.یہ تو ایک زنجیر مختلف قسم کی ترقیات کے دوروں کی ہے پھر ایک اور قسم کی ترقی کا دور بھی

ساتھ ساتھ جاری ہے.مثلاً زمین کے ذرات اور سورج کی روشنی اور گرمی اور چاند کے نور اور

ہواؤں کے اثرات اور بارش کی تازگی سب نے مل کر سبزی یا پھل کی شکل میں ظہور کیا.ادھر

اسی قسم کے اثرات کے تحت جانور بنا.انسان بنا.اب اس سبزی یا پھل کو کسی جانور یا انسان

نے کھا لیا تو اس کے بعض اجزا جانور یا انسان کی ہستی کا جزو بن گئے اور انکے اندر حیواناتی یا

انسانی صفات پیدا ہو گئیں.یا جانور کو انسان نے اپنی خوراک بنایا تو ویسی ہی تبدیلی اس جانور

کے اجزاء میں پیدا ہوئی اور اس کے بعض اجزاء نے انسان کے اجزاء کی شکل اختیار کرلی.16

Page 17

غرض تم اگر اس کا ئنات پر غور کرو تو دیکھو گے کہ کیسے ہر شے اپنے اپنے حلقہ کے اندر امرالہی

کی تکمیل میں مصروف ہے اور کیسی کیسی خوشنما شکلیں زندگی کی مختلف انواع میں پائی جاتی ہیں

اور کیسی کیسی ترتیب اور جوڑان مختلف انواع کا آپس میں ہے.یہ گونا گوں قسم کی زندگی اور کائنات کے مختلف شعبے جن کا ہم ملاحظہ کرتے ہیں اور وہ

بھی جو ہمارے ظاہری جو اس کے ملاحظہ سے نہیں گذرتے ان سب کا مرکزی نقطہ انسان

ہے.گویا اس تمام کائنات کے وسیع محل کے اعلیٰ سے اعلیٰ کمرے اور سامان انسان کے

استعمال اور اس کی ترقی کے لئے تیار کئے گئے ہیں.گو خود انسان کی پیدائش بھی ہزاروں

صدیوں کے دوران میں اسی رنگ میں ہوئی ہے جیسی باقی حیوانات کی.لیکن اس تمام پیدائش

کی اصل غرض انسان کی پیدائش اور تکمیل ہے اسی لئے انسان اشرف المخلوقات کہلایا.عام طور پر کہا جاتا ہے کہ انسان مٹی اور پانی سے پیدا کیا گیا.یہ اس رنگ میں درست

نہیں کہ مٹی اور پانی سے ایک پورا انسانی بت بنایا گیا.اور پھر اس بت کے اندر انسانی روح

پھونک دی گئی البتہ یہ اس رنگ میں درست ہے کہ انسان کی پیدائش کا سلسلہ مٹی اور پانی سے

شروع کیا گیا اور گو اس حالت سے لیکر انسان بننے تک کئی دور اس پر سے گذرے لیکن اس مٹی

اور پانی کے خمیر میں جو اہلیت رکھی گئی تھی وہ انسان ہی بنے کی تھی.چنانچہ یہ مخلوق پہلے نہایت

کمزور حالتوں میں سے گذر کر پھر حیوان کامل کے دور میں داخل ہوئی اور پھر حیوان ناطق اور

عاقل کے دور میں.اور اس مرحلہ پر اس نے بشر کی صورت اختیار کر لی اور اس حالت میں اس

پر بہت لمبا عرصہ گذر گیا.اور جب بشر کی ذہنی اور دماغی ترقی اس حالت تک پہنچ گئی کہ وہ

الہام الہی کا متحمل ہو سکے تو پھر اس دور کے مکمل ترین انسان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی

نازل ہوئی اور چند سادہ تمدنی اور معاشرتی احکام اس پر نازل کئے گئے اور اسے اور اس کے

کنبہ اور قوم کو ان احکام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی ہدایت کی گئی اور وہ انسان آدم کہلایا.لیکن در اصل نسلِ انسان کی ابتدا اس آدم سے نہیں ہوئی.بلکہ اس حالت سے شروع ہوئی

جب وہ ادنیٰ حالتوں سے ترقی کرتے ہوئے بشر کی حالت تک پہنچ گیا ( اس مضمون پر حضرت

17

Page 18

طریقہ اسیج نے پچھلے سالانہ جلسے کے موقع پر ایک مفصل تقریر فرمائی تھی.جب وہ تقریر چپ

جائے تو تمہیں توجہ کے ساتھ اس کا مطالعہ کرنا چاہئے.اور اس کے ساتھ ہی حضور کی اس تقریر

کا بھی جو حضور نے 1937ء کے سالانہ جلسہ پر فرمائی تھی اور جو انقلاب حقیقی“ کے نام سے

چھپ چکی ہے).انسان کے مٹی سے پیدا کئے جانے میں ایک یہ اشارہ بھی ہے کہ اس کی سرشت نرم مٹی

کی طرح بنائی گئی ہے.یعنی انسان کی طبیعت بیرونی اثر قبول کرتی ہے اور جس طرف اور جس

طرح اس کو ڈھالا جائے یہ ڈھالی جا سکتی ہے اور جس طرح نرم مٹی پر جونقش ہم چاہیں جما سکتے

ہیں اسی طرح فطرت انسانی بھی نقش قبول کر سکتی ہے اور اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ

انسان کی سرشت کے اندر لا انتہا ترقی کی استطاعت اور طاقت رکھی گئی ہے.گوانسان کی پیدائش کی ابتداء پانی اور مٹی سے ہوئی لیکن ابتدائی حالتوں سے گذر کر

جب اس کے حیوان کامل کی شکل اختیار کرنے کا دور قریب آیا تو انسان کی پیدائش نطفہ سے

شروع ہوئی اور گویا میاں بیوی اور کنبہ اور قوم اور تمدن اور معاشرت کی بنیاد رکھی گئی اور

آہستہ آہستہ پھر اس نے انسان کی شکل اختیار کی.انسانی روح کی پیدائش

یہ تو مختصر طور پر انسان کی جسمانی پیدائش کا خاکہ ہے لیکن انسان کی ایک پیدائش اس

سے بھی بڑھ کر اور اس سے کہیں اعلیٰ ہے اور وہ اس کی روح کی پیدائش ہے.جیسے اس ابتدائی

پانی اور مٹی میں انسانی خواص شروع سے ہی رکھدیئے گئے تھے اور ترقی کرتے کرتے آخر اس

سے انسان ہی پیدا ہونا تھانہ کہ کوئی اور شے یا جانور.اسی طرح اس ابتدائی پانی اور مٹی میں وہ

خواص اور صفات اور استعدادیں بھی رکھی گئی تھیں جن سے انسانی روح پیدا ہوئی تھی.گو

جیسے جسمانی شکل کی تکمیل کیلئے ہزاروں صدیاں مقدر تھیں ویسے ہی انسانی روح کی پیدائش کا

18

Page 19

زمانہ بھی ابھی بہت بعید تھا لیکن انسانی روح اس پانی اور مٹی میں اسی رنگ میں موجود تھی جیسے

گلاب کے پھول کی مہک اور گلاب کا عطر باغ کی مٹی میں موجود ہوتا ہے.رُوح کی پیدائش کی ابتدائی کڑی بھی مادہ کی ابتدائی کڑی کی طرح امر الہی ہی ہے گو

اس کے علیحدہ ظہور کے لئے ایک خاص وقت معین ہے.جب بچہ ماں کے پیٹ میں ایک

خاص حد تک نشود نما پا چکتا ہے تو ایک مہک یا عطر کے طور پر اسی میں سے اس کی رُوح پیدا کی

جاتی ہے.اور ایک نئی خلقت اور نئی زندگی اس کو عطا ہوتی ہے پھر اپنے وقت پر یہ جسم و جان کا

مرکب ایک علیحدہ اور الگ ہستی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے اور اس ظہور کو عرف عام میں پیدائش

کہتے ہیں.جانوروں اور انسان کی روح میں بڑا فرق یہ ہے کہ انسان کی رُوح میں اپنے خالق

سے قرب حاصل کرنے کی تڑپ اور استعداد رکھی گئی ہے جو یا تو جانوروں کی روح میں مفقود

ہے یا وہ ایسی کمزور ہے کہ نہ ہونے کے برابر ہے.زندگی کی انواع

اب یہاں ٹھہر جاؤ اور زندگی کی مختلف انواع اور اقسام پر غور کر وکس قدر رنگارنگ کی

ی مخلوق ہے.کیا کیا طاقتیں اور استعدادیں مختلف قسم کی مخلوق میں رکھی گئی ہیں کیسی ترتیب ہے

کیا حسن اور دلفریبی ہے اور کیا کیا فوائد ہر قسم کی مخلوق کے ساتھ وابستہ ہیں اور یہ تو ایک نہایت

سرسری معائنہ اور پڑتال ہے.ہرفن کے ماہرین جب اس تمام مخلوق کے خواص پر غور کرتے

ہیں تو ان کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں.ایک جسم انسانی ہی کو لیکر غور کرو.اس کی طاقتوں اور

استعدادوں کی انتہا نہیں.جسم کے ہر حصہ کا دوسرے کے ساتھ رشتہ اور جوڑ اور ہر حصہ کے

اندر اپنے فرائض کے پورا کرنے کی طاقت اور استعداد.اور اسی کے مطابق اس کی بناوٹ

اور اس کے خواص.جلد ہی کو دیکھو یہ کس قدر رزم اور لچکدار اور ساتھ ہی کس قدر مضبوط اور

19

Page 20

سردی اور گرمی کا مقابلہ کرنے کی طاقت اپنے اندر رکھتی ہے.کیسے کامل طریق پر جسم کی

حفاظت کرتی ہے.کتنے لاکھوں کروڑوں سوراخ اس میں ہیں جو اس کی نرمی اور لچک کا

باعث ہیں، جو پسینہ کو باہر نکالتے ہیں لیکن خون کو باہر نکلنے نہیں دیتے.پھر جلد کے ساتھ

بالوں اور ناخنوں کا تعلق اور ہزاروں ہزار تفاصیل اور پھر جلد کے ساتھ وابستہ کروڑوں نالیاں

جو خون کو ادھر سے اُدھر پہنچاتی ہیں.پھر انسانی جسم کے اندر رنگارنگ کی تفاصیل اور انتظام اس

قدر باریک اور پیچیدہ کہ دنیا کے بڑے سے بڑے کارخانہ میں بھی ان کی مثال نہ ملے گی.اور پھر یہ تمام نظام کسی وحدت اور یکجہتی اور پھرتی کے ساتھ کام کرتا ہے اس کا اندازہ تم خود

کر لو تمہیں ایک ضرورت محسوس ہوتی ہے.تمہارا دماغ اس سے متعلق حکم جاری کرتا ہے، یہ

حکم اعصابی مرکزی دفتر کو پہنچتا ہے.وہ اس پھرتی سے اسکو جسم کے کناروں تک پہنچا تا اور

اس پر عمل کرواتا ہے کہ تمہیں خود بھی محسوس نہیں ہوتا کہ اس قدر مراحل سے تم گذرے ہو.بس

تمہارے دل میں خواہش پیدا ہوئی اور تمہارے اعضاء نے حالات کے مطابق یہ خواہش

پوری کردی.اگر تم غور کرو تو تمہارے اندر ایک پورا جہان بستا ہے.اپنے دل اور اس کے

احساسات پر غور کرو.اپنے دماغ اور اس کی کیفیات اور تخیلات کا مطالعہ کرو.دل میں کیا

درد، کیا حسرت، کیا پریشانیاں، کیا لطف ، کیا خوشی ، کہیں ہمدردی کا جذبہ، کہیں غیرت، کہیں

انتقام کی خواہش، کہیں بجز کہیں انکسار، کہیں محبت، کہیں مخالفت، پھر تخیلات میں وہ وسعت

اور وہ رنگینیاں کہ سبحان اللہ اور یہ سب غیر ماڈی باتیں ہیں.ماڈی باتیں کھانا پینا، دوڑ نا کودنا،

کھیلنا، تیرنا ہضم کا فعل ، بھوک پیاس ، عمدہ نظاروں کا دیکھنا، خوشبوئیں سونگھنا، عمدہ لباس پہننا

وغیرہ یہ سب کچھ الگ.تمہارے والدین عزیز، دوست ، واقف ، ہم جماعت، پروفیسر، عام

ملنے والے، ہر ایک اپنے اپنے وہم میں سمجھتا ہے کہ تم ایسے ہو، ایسے ہو.تمہارے اندر فلاں

صفت ہے، فلاں خوبی ہے فلاں حسن ہے، فلاں خامی ہے، فلاں نقص ہے.لیکن تم اپنے دل

میں خوب جانتے ہو کہ تم وہ نہیں ہو جو لوگ تمہیں سمجھتے ہیں.اول تو ہر ایک کی نگاہ میں تمہاری

ایک الگ تصویر ہے اور پھر اپنی نگاہ میں تم کچھ اور ہی ہوتی کہ جب تم آئینہ میں دیکھتے ہو تو

20

Page 21

حیرت سے خیال کرتے ہو کیا میں وہی ہوں جسے میں دیکھ رہا ہوں.نہیں یہ تو میں نہیں ہوسکتا.میرے ذہن میں تو اپنی اور ہی تصویر ہے..تمہاری اپنی الگ دنیا ہے.الگ تختیل کا عالم ہے.الگ قلبی کیفیات ہیں.کسی اور کو

ان میں دخل نہیں.مگر اس حد تک جس حد تک کہ تم خود کسی کو اجازت دو لیکن ہے یہ کہ ایک پورا

عالم اور اس جذبات اور کیفیات کے جہان کے خود ہی راہ نما ہو.خود ہی محافظ اور نگہبان ہو.اب تم اندازہ کرو کہ تمہاری ذمہ داری کس قدر وسیع اور کس قدر بھاری ہے اور یہ کس قدر

ضروری ہے کہ تم اس ذمہ داری کے سب پہلوؤں کو شناخت کرلو اور پورے علم اور فکر کے بعد

زندگی کی شاہراہ پر گامزن ہو.اور اس کے خطرات سے بچتے ہوئے اس عالم کو حفاظت اور

سلامتی کے رستہ پر چلاتے جاؤکتی کہ اپنے مقصد کو پالو.انسان پر خدائی انعامات

غور کرو تمہارا سفر کہاں سے شروع ہو ا تھا اور کن مراحل سے تم گذر چکے ہو؟ تم پہلے

برقی بلبلوں کی شکل میں معرض وجود میں آئے.پھر ذرات میں تبدیل ہوئے.پھر پانی اور

مٹی میں منتقل ہوئے پھر درجہ بدرجہ تم بڑھے.بشر بنے پھر آدم بنے.پھر کئی نسلیں انسانی

گذریں تب بالآخر حضرت مسیح ناصری کے زمانہ کے انیس سو اور اکیس سال بعد تمہاری ہستی کا

الگ وجود دنیا میں قائم ہوا.تمہارے لئے زمین بنائی گئی اور اس کے تمام خزانے مہیا کئے

گئے.سورج بنایا گیا اور اسے روشنی اور گرمی دی گئی.چاند کومنو رکیا گیا.آسمان اور ان کے

ستارے بنائے گئے.زمین کو اس کے محور پر گھومنے کا حکم ہو ا.رات اور دن ، گرمی اور سردی،

دھوپ اور سایہ، پہاڑ، دریا، سمندر، جھیلیں ، درخت، پھل، سبزه، اناج، جانور، پرندسب پیدا

کئے گئے.ہوا میں چلائی گئیں.بخارات بنے.بادل تیار ہوئے.خشک زمینوں اور وادیوں

پر بر سے.غرض زندگی کے قیام اور انسانی ترقی کے سب سامان مہیا کئے گئے پھر انسان نے

21

Page 22

نسلاً بعد نسل دماغی.اخلاقی اور روحانی ترقی کی.تمدن قائم ہوا.حکومتیں قائم ہوئیں.قوانین بنے.حفاظت کے سامان تیار کئے گئے.علوم کا چرچا ہوا.ایجادیں ہونے لگیں.جہاز بنے.ریلیں چلائی گئیں.موٹریں ایجاد ہوئیں ہوائی جہاز اڑنے لگے.تار اور ٹیلیفون

اور لاسلکی پیغام رسانی اور ریڈیو میسر آئے اور یہ سب کچھ اس لئے ہوا کہ تا بیسویں صدی میں

تمہارے لئے آرام کا سامان ہو.تعلیم کا سامان ہو.دماغی.اخلاقی اور روحانی ترقی کے

سامان ہو اور پھر ان سب سامانوں سے بڑھ کر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے برگزیدوں سے

کلام کیا اور بنی نوع انسان کی اعلیٰ اخلاقی اور روحانی ترقی کے لئے ہدایات نازل فرمائیں.نوح پر اور ابراہیم پر اور موسی" پر اور مسیح پر اور زرتشت پر اور کنفیوشس اور بدھ پر اور کرشن پر

اور رام چندر پر اور ہزاروں لاکھوں اپنے دیگر پیاروں اور برگزیدوں پر اور پھر ان سب کے

سردار اور اپنے محبوب محمد مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم پر اور پھر حال کے زمانہ میں اپنے پیارے احمد

علیہ الصلوۃ والسلام پر تا تمہیں خدا تعالیٰ کی رضا معلوم کرنے میں کسی قسم کی دقت نہ ہو.اور تم

اس تلاش میں بھولے بھٹکے سر گردان نہ پھرتے رہو اور اس تلاش میں ہی اپنی زندگی نہ کھو بیٹھو.تم تباؤ کونسی نعمت ہے جو تمہارے لئے مہیا نہیں کی گئی ؟ کونسا سامان ہے جو تمہیں میسر

نہیں آیا؟ اور یہ سب کچھ اس لئے کہ تم اپنی زندگی کو اس کے کمال تک پہنچا سکو.اور خوب یاد

رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری ترقی بھی ویسی ہی درکار اور پسند اور محبوب ہے جیسے کسی اور انسان

کی.اگر تم چاہو تو تم اپنے تئیں اللہ تعالیٰ کے اتنا ہی قریب کر سکتے ہو اور اس کی محبت کے اسی

قدرمورد ہو سکتے ہو جس قدر کوئی اور.اور یہ سب انعامات اور سامان ویسے ہی شخصی اور ذاتی

طور پر تمہارے لئے پیدا کئے گئے ہیں جیسے کسی اور کیلئے.اب تم اندازہ کرو کہ تمہاری زندگی

کس قدر قیمتی شے ہے.یہ کتنا بڑا انعام ہے.یہ کس قدر قابل قدر ہے.اس کا کس قدر بلند

درجہ ہے.اور تم کس قدر بھاری اور عظیم اور اعلیٰ امانت کے امین بنائے گئے ہو!

غور کرو اور سوچو کہ تم اس نظام ارضی و سماوی کے مرکزی نقطہ ہو.اشرف المخلوقات ہو.تمہیں اور تمہاری جنس کو وہ قومی، وہ طاقتیں، وہ استعدادیں عطا کی گئی ہیں جو باقی

22

Page 23

حصہ مخلوقات کو عطا نہیں کی گئیں.اور باقی حصہ مخلوقات کو تمہاری اور تمہاری جنس کی خدمت پر

مامور کیا گیا ہے.تمہیں احسن تقویم پر بنایا گیا ہے یعنی لا انتہا ترقی کے لئے جو قومی اور طاقتیں

ضروری تھیں وہ تمہیں دی گئی ہیں اور جو سامان اس ترقی کے لئے ضروری تھے وہ مہیا کئے گئے

ہیں.سو چاہئے کہ تمہارا دل خوشی سے لبریز ہو جائے اور تمہارا دل اور تمہارا دماغ اور تمہاری

روح اپنے خالق کے سامنے سجدہ میں گر جائیں.اور تم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھڑے اور

لیٹے ہوئے ان باتوں پر غور کرو اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو.اور اس کا شکر کرو اور تمہارے دل کی

تمام کیفیات خوشی اور بشاشت کی کیفیات ہوں اور مایوسی اور نا امیدی تمہارے پاس بھی نہ

پھٹکیں.اور تمہیں اپنے خالق ورب کی قدرتوں پر پورا ایمان ہو.اور تمہارا تمام بھروسہ اور

تو گل اسی پر ہو اور اس کے ساتھ محبت اور وفا اور استقلال کا تم پختہ عہد باندھو اور صرف اسی

سے تمہیں خوف ہو اور وہی تمہارا مدعا اور مقصد اور محبوب ہو.19 مئی

زندگی کا کمال

زندگی کا مقصد کیا ہے؟ انسانی زندگی کا کمال یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی صفات کا

نقش اپنی ہستی پر جمائے.اس طور پر کہ اس کی اپنی ہستی بالکل اس نقش کے سایہ میں آجائے

اور کوئی حصہ یا کو نہ اس کا اس الہی سایہ سے باہر نکلا ہوا نہ رہے.گویا وہ اپنی ہستی میں

اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر بن جائے.اسی حالت کے کمال کا نام عبودیت یعنی اللہ تعالیٰ کا عبد

بننا ہے.چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا

لِيَعْبُدُون یعنی میں نے بڑے اور چھوٹے سب قسم کے انسانوں کو اس لئے پیدا کیا ہے کہ وہ

میرے عبد بن جائیں.یعنی میری صفات کے مظہر بن جائیں.اور اسی مقصد کو رسول اللہ

سورة الذاريات - آیت 57

23

Page 24

صل الله

نے یوں بیان فرمایا ہے تَخَلَّقُوْا بِاَخلاق اللهِ.یعنی اپنے تئیں اللہ تعالیٰ کے

اخلاق اور صفات سے مزین کرو.اور اسی حالت اور تعلق کو یوں بھی بیان کیا گیا ہے کہ

فطرت صحیحہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو اپنا محبوب بنائے اور پھر اس کی شدت محبت کا تقاضا یہ

ہوگا کہ وہ محبوب کامل کی صفات اپنے اندر پیدا کرے اور جب ان صفات کو انسانی کمال کی حد

تک وہ اپنے اندر پیدا کر لے گا تو وہ خود اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جائے گا.اور یہی آخری مقصد

حیات انسانی کا ہے اور یہی انسانی زندگی کا کمال ہے.معرفت الہی کے لئے صفات الہی کا علم ضروری ہے

اس مقصد کے حصول کے لئے لازم ہے کہ انسان

کو اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم ہو اور وہ

بار باران صفات پر غور کرتا رہے اور ان کے ظہور کے مواقع اور ان کے اثرات کا مطالعہ کرتا

رہے تا اللہ تعالیٰ کے جبروت اور تقدس اور اس کی اعلیٰ قدرتوں کا نقش اس کے دل میں بیٹھتا

چلا جائے.اور آخر اس کے کامل جلال اور جمال کے جلوہ سے انسان اس حد تک گداز اور

بے تاب ہو جائے کہ نہ اس کی اپنی کوئی مرضی رہے اور نہ اپنی کوئی خواہش اور اس کا ہر ذرہ اسی

محبوب حقیقی کی راہ میں فدا ہو جائے.اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم نہایت وسیع ہے.اور گہری معرفت اور شناخت کو چاہتا ہے.اور سچ تو یہ ہے کہ اصل معرفت اللہ تعالیٰ اور اس کے بندہ کے درمیان ایک راز ہے جسے الفاظ

میں بیان کرنا محال ہے.لیکن پھر بھی ایک انسان کے لئے جو اس راہ پر قدم زن ہونا چاہتا ہے

پہلا مرحلہ یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم ایک علم کے طور پر حاصل کرے اور اسے

اپنے ذہن اور فکر کا جزو بنائے اور اس سے فائدہ اٹھا کر معرفت کی راہوں پر گامزن ہو.24

Page 25

ہمارا خدا

اللہ تعالیٰ وہ وراء الورا اور لطیف در لطیف ہستی ہے جس کے امر سے ساری کائناتوں کا

سلسلہ شروع ہوا اور جاری ہے.اس کی قدرت اور اختیار کی انتہا نہیں.وہ اپنی ذات میں اکیلا

ہے.نہ وہ خود جنا گیا اور نہ وہ جنتا ہے.وہ اپنی ذات کے قیام کے لئے کسی مدد یا سہارے کا

محتاج نہیں.اسکے احاطہ قدرت اور اختیار سے باہر کوئی شے نہیں.اور اسکی ذات کے بغیر کوئی

ش خود بخود قائم نہیں.سب اشیا اپنے قیام کے لئے اس کے سہارے کی محتاج ہیں.کائنات

کے قیام اور ترقی کے لئے اس نے ہر شے میں خواص رکھے ہیں اور ہر حصہ کائنات کو بعض

قوانین کا پابند کیا ہے لیکن اسے یہ قدرت ہے کہ وہ ان خواص کو زائل کر دے یا انہیں بدل

دے یا ان میں ایزادی کر دے.اور اسی طرح اسے قدرت ہے کہ قوانین کے اجراء کا بعض

حالتوں میں التواء کر دے گو اپنی سنت سے متعلق اس کا وعدہ ہے کہ وہ اس میں تبدیلی نہیں

کرتا.مثلاً یہ کہ اسے قدرت ہے کہ وہ ایک مردہ کو زندہ کر دے اور پھر اسے اس دنیا کی زندگی

عطا کرے لیکن اس کا فرمان ہے کہ وہ ایسا نہیں کریگا تا بنی نوع انسان اس کی مقرر کردہ سنت

کے مطابق ہی ترقی میں کوشاں ہوں.لیکن بعض دفعہ وہ خارق عادت طور پر اپنے بندوں کے

لئے نشان دکھلاتا ہے جو کبھی تو کشف کے رنگ میں ہوتے ہیں اور کبھی مکالمہ کے طور پر.گوان

میں پھر بھی کسی قدر پہلو اخفا کا رہتا ہے.جیسے قرآن کریم میں ذکر آتا ہے کہ حضرت ابراہیم کو

ان کے دشمنوں نے آگ میں ڈال دیا لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماتحت آگ انہیں کوئی

تکلیف یا نقصان نہ پہنچا سکی.اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے بارش کر کے یا تیز ہو چلا کر عین

وقت پر آگ ٹھنڈی کر دی.یا مثلاً بھوک یا پیاس کا خاصہ ہے کہ وہ کھانے اور پینے سے بجھتی ہیں.لیکن بعض دفعہ

اللہ تعالیٰ کا اپنے پیاروں کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے کہ بغیر مادی خوراک یا پینے کی اشیاء

کے وہ ان کے اس قدرتی تقاضے کو اس طور پر ٹھنڈا کر دیتا ہے کہ گویا انہوں نے واقع میں کچھ

25

Page 26

کھایا یا پیا ہے.یا مثلاً یہ کہ گوتمام مادہ خدا ہی کے امر سے پیدا ہو الیکن ہماری جسمانی آنکھوں

کے سامنے مادہ ہی کی ایک حالت بدل کر دوسری حالت پیدا ہوتی ہے.مگر بعض دفعہ اللہ تعالیٰ

یوں بھی قدرت نمائی کرتا ہے کہ بظاہر بغیر ایسی تبدیلی کے ایک مادی چیز بغیر ظاہری مادی

اسباب کے پیدا ہو جاتی ہے.جیسے حضرت مسیح موعوڈ کے کرتے پر چھینٹے پڑنے کا واقعہ ہے کہ

گو ایک حصہ اس کا کشف تھا لیکن اس کشف کے ایک حصہ کے اثرات ظاہری اور مادی

صورت میں بھی نظر آئے اور قائم رہے اور ہم نے اپنی آنکھوں سے انہیں دیکھا.غرض اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی بات انہونی نہیں.وہ ہر شے اور ہر بات پر قادر ہے.گواس کا عام طریق یہی ہے کہ جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا تو اس کے ظاہری اسباب میں

تبدیلی کا حکم صادر فرماتا ہے.وہ تبدیلی ایسی ہوتی ہے کہ صاحبانِ بصیرت

کو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ

اس میں صاف جلوہ گر دکھائی دیتا ہے.لیکن جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہوتا ہے اور جو اپنی

روحانی بینائی کھو چکے ہوتے ہیں وہ ایسی تبدیلیوں اور انقلابات کو بھی ظاہری اسباب کے

قدرتی نتائج ہی شمار کرتے ہیں.ہم اللہ تعالیٰ کو کسی اور ہستی پر قیاس نہیں کر سکتے.اس کے مانند کوئی اور شے یا ہستی

نہیں.ہماری زبانوں کی وسعت محدود ہے اس لئے ہم مجبور ہوتے ہیں کہ تشبیہ اور استعارہ

کے طور پر اللہ تعالیٰ کے لئے بھی وہی الفاظ استعمال کریں جو ہم انسانوں کے لئے کرتے

ہیں.لیکن وہ الفاظ اپنے عام معانی اور مطالب کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات پر

پورے طور پر چسپاں نہیں ہو سکتے اسلئے اس کی ذات اور صفات کی وسیع سے وسیع تعریف کے

بعد بھی ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ " یعنی کوئی شے اس کے مانند نہیں.مثلاً وہ

کلام کرتا ہے لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کی زبان ہے یا ہونٹ ہیں یا منہ ہے یا یہ کہ وہ اپنے

کلام کو اپنے کسی بندہ تک پہنچانے کے لئے ہوا کا محتاج ہے.وہ باریک سے باریک اور

پوشیدہ سے پوشیدہ چیزوں کو دیکھتا ہے لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کہ اسکی آنکھیں ہیں.وہ انسان

سورة الشورى - آیت 12

26

Page 27

کے دل کی دھڑ کنے کی آواز کو بھی سنتا ہے لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کے کان ہیں.اس قسم کی حد بندیاں صرف ہمارے ساتھ متعلق ہیں.اللہ تعالیٰ کی ذات ان سے

بہت بلند ہے.مثلاً مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب، دن اور رات ، روشنی اور اندھیرا، ہفتے،

مہینے، سال، صدیاں.حتی کہ وقت اور زمانہ یہ سب کچھ انسان اور اس دنیا کی حد بندیاں

ہیں.اور یہ سب نتیجہ ہیں زمین اور چاند اور سورج اور ستاروں وغیرہ کے آپس کے تعلقات

کا.اور جب یہ سب اللہ تعالیٰ کی خلق ہیں تو ان کے تعلقات کے نتائج بھی اس کی خلق ہیں.اور وہ ان سب کا خالق اور ان پر حاکم ہے.نہ کہ ان میں سے کسی کا پابند.وہ وقت اور زمانے

سے باہر ہے اور ان سے بلند.اسی طرح وہ ہر ایک قسم کے انسانی معیار اور اندازہ سے بلند

ہے.لمبائی اور چوڑائی.بار یکی اور موٹائی.بلندی اور پستی اور اوپر نیچے.سردی اور گرمی اور

دور اور نزدیک ، اپنے عام معانی میں انسانی اصطلاحیں ہیں جن کا ان مادی حالات کے ساتھ

تعلق ہے جو حیات انسانی کو گھیرے ہوئے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کی ذات ان سب سے آزاد اور

بالا ہے اور اس لحاظ سے ہم اس کی ذات کا قیاس ان حدود پر نہیں کر سکتے.لیکن وہ ہر جگہ اور ہر

وقت موجود ہے.گو اس کی ذات مقام اور وقت کی قید سے آزاد ہے.وہ زمانہ اور وقت کے

شروع ہونے سے بھی پہلے تھا کیونکہ زمانہ اور وقت اسی کے پیدا کئے ہوئے ہیں.وہ ہر مقام

کے اندر بھی ہے اور باہر بھی ہے.کیونکہ جگہ اور مقام اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں.ہمارے

حواس اس کو محسوس نہیں کر سکتے کیونکہ وہ لامحدود اور غیر مادی اور لطیف در لطیف ہے.مثلاً

ہماری آنکھیں اسے دیکھ نہیں سکتیں لیکن اس کی صفات کے ظہور کو دیکھ سکتی ہیں.وہ اس قدر

لطیف ہیں کہ ہمارے ذہن اس کا اندازہ نہیں کر سکتے.وہ اس قدر وراء الوراء ہے کہ ہمارا ہم

اس کے قیاس سے عاجز ہے.لیکن ساتھ ہی وہ اس قدر قریب بھی ہے کہ ہمارے اپنے

خیالات بھی ہمارے اسقدر قریب نہیں ہیں.ہر خوبی بدرجہ اتم اس میں ہے اور اس کی ذات

ہر عیب اور نقص اور کمزوری اور خامی اور کمی سے پاک ہے.بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ہر خوبی نکس

ہے اس کی کسی نہ کسی صفت کا.اور ہر نقص یا عیب یا کمزوری نتیجہ ہے اس امر کا کہ اس کی کسی نہ

27

Page 28

کسی صفت کے پر تو کے سامنے انسان نے کوئی حجاب پیدا کر لیا ہے.وہ ہمیشہ زندہ اور ہمیشہ

قائم ، ہمیشہ بیدار ہے، کیوں کہ نیند اور ستی غفلت نام ہیں ان حالتوں کے جن میں بعض

صفات کے عمل میں کمی یا تعطل واقع ہو جاتا ہے اور اس کی ذات تو ہر وقت قائم ہے اور اس کی

صفات ہر وقت جاری ہیں.توحید باری

اب میں چند خاص صفات الہیہ سے متعلق کچھ لکھتا ہوں تا کہ ان صفات کے بعض

پہلو تمہارے دل پر نقش ہو جائیں.سب سے پہلی صفت اللہ تعالیٰ کی جس پر اسلام میں بہت

زور دیا گیا ہے تو حید ہے.یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں ایک ہے اور اپنی صفات میں بھی

ایک ہے.یعنی کوئی اور ہستی نہ اس کی ذات میں شریک ہے اور نہ بلحاظ ان کی کمیت اور کیفیت

کے اس کی صفات میں شریک ہے.صرف وہی ایک پرستش کے لائق ہے.یعنی اس لائق ہے

کہ ہم اس کی رضا کو ہر رنگ میں اپنے اوپر حاکم کریں اور اس کی صفات کا نقش اپنی ہستی پر

جمائیں اور ہر خوبی اور نیکی اور قدرت اور انعام کا اصل منبع اسے ہی یقین کریں اور اسی سے

سب کچھ طلب کریں اور صرف اسی کا خوف ہمارے دل میں ہو اور اسی کی محبت میں اپنی تمام

خوشی پائیں.توحید ہی سے کائنات میں امن قائم ہے ورنہ اگر معبودوں کی کثرت ہوتی تو ہر

جگہ مقابلہ اور فساد ہی فساد ہوتا اور انسانوں کے اختلافات اور تنازعات اور فسادات تو الگ

رہتے مختلف خداؤں کی باہمی جنگ ہی ختم ہونے میں نہ آتی.پھر تو حید ہی کے نتیجہ میں انسان کی بھی عظمت قائم ہوئی.ورنہ جو لوگ تو حید کے قائل

نہیں وہ کہیں دریاؤں کو پوجتے ہیں.اور کہیں سمندروں کو کہیں پہاڑوں کی چوٹیوں کو اور

کہیں غاروں کو.کہیں پتھروں کو اور کہیں درختوں کو کہیں بادلوں کو اور کہیں بجلی کو.کہیں چاند

کو اور کہیں ستاروں کو.کہیں سورج کو اور کہیں جانوروں کو.اور اس پوجنے سے غرض یہ ہے کہ

28

Page 29

ان اشیاء سے فائدہ حاصل کریں یا ان کے شر سے محفوظ ہوجائیں حالانکہ ان چیزوں کو

اختیار نہیں کہ کسی کو فائدہ دیں یا نقصان پہنچائیں.یہ سب چیزیں تمام کی تمام انسان کے

فائدہ کے لئے پیدا کی گئی ہیں.اور اس کی خدمت پر مامور ہیں اور کوئی انسان خواہ وہ کتنی ہی

طاقت رکھتا ہو دوسرے انسانوں

کو حقیقی فائدہ یا نقصان پہنچانے کی قدرت نہیں رکھتا.جب

انسان ان چیزوں کو پوجتا ہے تو اس کے دل پر ان چیزوں کا خوف اور رعب قائم ہو جاتا ہے

اور وہ در حقیقت ان کی کنہ دریافت کرنے اور ان سے فائدہ اٹھانے سے محروم ہو جاتا ہے.اس کی مثال تو ایسی ہی ہو جاتی ہے جیسے کوئی متمول شخص جس کا مکان ہر قسم کے سامانوں سے

آراستہ ہو اور جس میں بجلی کی روشنی اور سیکھے اور طرح طرح کے انتظامات ہوں اور جس کے

بہت سے خادم ہوں جو ہر وقت اس کی اور اسکے مہمانوں کی خدمت میں لگے رہتے

ہوں اور جس کے مکان کے ارد گرد وسیع باغ ہو ، جس میں قسم قسم کے خوشنما پھول ہوں اور

جھاڑیاں اور پیر ہوں اور عمدہ روشیں اور چھوٹی چھوٹی نہریں ہوں جن میں فو آرے چلتے ہوں

اور پانی بہتا ہو اور جابجا سنگ مرمر کے تخت بنے ہوئے ہوں اور کثرت سے پھلوں والے

درخت ہوں ، اپنے کسی دیہاتی دوست کو مہمان بلائے جو پہلے ان چیزوں سے زیادہ واقف

نہ ہو.اور ایک سقیم الحال شخص ہو جو تنگی سے گزارہ کرتا ہو.اور جب وہ اس متمول شخص کے

ہاں مہمان جائے تو اس کے باوردی خادموں

کو دیکھ کر گھبرا جائے اور خیال کر لے کہ یہ شخص

افسر اور حاکم اور شاید دیوتا ہو.اور جب ان میں سے کوئی آگے بڑھے کہ اس کی کوئی خدمت

بجالائے تو یہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور گھٹنوں کے بل کھڑا ہو جائے.یا سجدہ میں گر

جائے.اور عاجزی سے کہنے لگے.”اے طاقتور دیوتا! تو مجھ پر رحم فرما.اور میرے قصور

معاف کر دے اور مجھ پر عنایت کی نظر ڈال.اور پھر جب کسی کمرہ میں داخل ہو اور دیکھے کہ

بجلی کا فانوس کیسے خوشنما طور پر روشن ہے اور جگمگا رہا ہے تو وہیں سجدہ میں گر جائے اور ویسے ہی

اس سے پرارتھنا کرنے لگے.اور جب بڑے بڑے آئینوں میں اس فانوس کی روشنی کو دیکھے

تو آئینہ کے سامنے گر جائے.اور جب محسوس کرے کہ بجلی کا پنکھابظاہر خود بخود چل رہا ہے اور

29

Page 30

اس سے خوشگوار ٹھنڈی ہوا پیدا ہورہی ہے تو اس کی طرف منہ اٹھا کر اور ہاتھ باندھ کر دعا میں

مصروف ہو جائے.اور پھر باغ میں جائے اور پھولوں اور جھاڑیوں اور درختوں اور فواروں

وغیرہ سے متعلق بھی ایسی ہی حرکات کرے.اور اتفاق سے کسی کو ٹیلیفون پر بات کرتے سُن

لے تو بالکل متوحش ہو جائے.اور اگر کہیں کوئی ہوائی جہاز آسمان کی فضا میں سے گذرتا ہوا

دیکھ لے تو سمجھے کہ اب میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے کیونکہ شاید موت کا دیوتا آسمان

سے اتر نے لگا ہے.اس سے بھی بدتر اور زیادہ مضحکہ انگیز حالت ان لوگوں کی ہے جو سورج

اور چاند اور ستاروں اور دریاؤں اور سمندروں اور پہاڑوں اور جانوروں وغیرہ کی پرستش

کرتے اور ان کو خیر اور شر کا مالک گمان کرتے ہیں.حالانکہ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی

خدمت کے لئے پیدا کیا ہے.غرض تو حید اللہ تعالیٰ کے صحیح مقام اور درجہ کو واضح کرتی ہے اور انسان کو اس کے اصل

مقام پر لا کھڑا کرتی ہے اور اس کے دل سے ماسوئی اللہ کے خوف کو دور کرتی ہے.اور ہر قسم

کے علوم کے دروازے اس کے لئے کھولتی ہے اور اس کے دماغ کو جلا بخشتی ہے اور قسم قسم کی

ایجادوں اور اختر اعوں اور ترقیات کا راستہ کھولتی ہے.جب انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ

کائنات کے تمام پُرزے اور ساز وسامان اس کی خدمت اور ترقی کیلئے اللہ تعالیٰ نے پیدا کئے

ہیں تو وہ ان سے متعلق غور کرتا ہے اور ان کے اصل فوائد کی تلاش میں مشغول ہو جاتا ہے.اور

اس پر ہر روز نئے علوم کا انکشاف ہوتا ہے.پھر تو حید ہی کے نتیجہ میں انسانوں کے درمیان مساوات قائم ہوتی ہے.جب سب

انسانوں کو ایک ہی خالق نے پیدا کیا ہے اور وہی سب کا پالنے والا اور ترقی دینے والا ہے اور

ہر شے پر قدرت رکھتا ہے اور ہر شے کا مالک ہے اور صرف وہی ایک پرستش کے لائق ہے اور

اسی سے سب فوائد اور انعام اور ترقیات جاری ہوتی ہیں تو پھر کسی انسان کو دوسرے پر

بالذات تفوق نہیں رہتا اور ہر ایک کے لئے اللہ تعالیٰ کے قرب کے دروازے یکساں کھل

جاتے ہیں.اور انسان ہونے کی حیثیت سے سب انسان برابر شمار ہونے لگتے ہیں.اور

30

Page 31

گورے اور کالے اور زرد اور بادامی اور حبشی کی تفریق مٹ جاتی ہے.پھر نہ کوئی برہمن رہتا

پیسے نہ چھتری نہ ولیش نہ شودر.ہاں جان پہچان کی خاطر ملکی اور قومی تقسیمیں رہ جاتی ہیں.لیکن

یہ قسیمیں عزت اور ذلت کا معیار نہیں ہوتیں.عزت کا اصل معیار خدا تعالیٰ کی محبت اور اس کا

خوف بن جاتے ہیں.رب العالمين

اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ رب العالمین ہے.یعنی تمام کائنات کو ادنیٰ

حالت سے تبد ریج ترقی دے کر اعلیٰ حالت کی طرف لے جاتا ہے.کسی ایک خاص قوم یا

گوت یا ملک یا نسل کو نہیں بلکہ سب کو.اس صفت کے ماتحت بھی سب ملکی اور قومی اور نسلی

امتیاز مٹ گئے.سورج، چاند، ستارے، آسمان ، بادل، بارش، دریا،سمندر، پہاڑ غرض دنیاوی

ترقی کے سب سامان سب کے لئے ہیں.اور اسی طرح نبوت، رسالت، رویا، کشوف ، وحی،

الہام، روحانی ترقی کے سب سامان بھی سب کے لئے تھے اور ہیں.اس ایک ہی اس صفت

سے ثابت ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول بصورت وحی اور الہام سب قوموں اور

ملکوں میں ہؤا ہے.رحمن

پھر وہ رحمن ہے.یعنی اس نے ہماری ترقی کے لئے جس قد ر سامان ضروری تھے وہ

بغیر ہماری طرف سے کوئی عمل صادر ہونے کے بلکہ پیشتر اسکے کہ ہماری طرف سے کوئی عمل

صادر ہوتی کہ ہماری پیدائش سے بھی پیشتر مہیا فرمائے.زمین بنائی اور اس میں مختلف قسم

کے خواص اور طاقتیں رکھیں.سورج چاند ستارے اور آسمان بنائے.اور ان میں قسم قسم کے

31

Page 32

خواص اور استعداد میں اور طاقتیں رکھیں.ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا.پھر خود ہمیں ہر

قسم کے قومی عطا فرمائے.بینائی دی.شنوائی دی.گویائی دی.سونگھنے کی طاقت دی.ذائقہ

دیا.چھونے کی حس عطا کی ، دماغ اور فہم دیا.ہاتھ پاؤں دیئے.غرض قسم قسم کی طاقتیں عطا

فرمائیں.ہوا پیدا کی.پانی پیدا کیا.اناج پیدا کیا.جانور پیدا کئے جو خوراک کے بھی کام

آئیں اور جن سے ہم سواری وغیرہ کا کام بھی لے سکیں.غرض لا انتہا خزانے پہلے سے ہی

ہماری ترقی کے سامانوں کے مہیا فرما دئیے.رحیم

پھر اس کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ رحیم ہے.یعنی ہمارے اچھے اعمال کا ہمیں بہتر

سے بہتر بدلہ بصورت عمدہ نتائج کے دیتا ہے اور تھوڑے تھوڑے اور محدود اعمال کا وسیع سے

وسیع اور لامحدود بدلہ عطا فرماتا ہے.مالک یوم الدین

پھر اُس کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ مالک یوم الدین ہے.یعنی وہ اعمال کی جزا اور سزا

کے وقت کا مالک ہے.جرم پر چاہے تو مناسب سزا دے اور چاہے تو بخش دے اور

اعمال حسنہ کا جس قدر بڑھ کر چاہے بدلہ دے.وہ پابند نہیں کہ جرم کی ضرور سزا دے یا پوری

سزا دے.اور پابند نہیں کہ نیک اعمال کا صرف برابر کا ہی بدلہ دے، جتنے گنا چاہے بدلہ

دے.32

Page 33

مجیب الدعوات

پھر اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ پکارنے والے کی پکار کوسنتا ہے.یعنی اپنے

بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے.اور یہ صفت بھی باقی صفات کی طرح ہمیشہ جاری رہے.گو

افسوس ہے کہ خود مسلمانوں کے ایک کثیر طبقہ میں بھی اس صفت پر رسمی سا ایمان باقی رہ گیا

ہے.حالانکہ اس صفت کا ظہور ہی سب سے مؤثر اور قومی ذریعہ بندے اور اس کے خالق کے

درمیان رشته مضبوط کرنے کا ہے.بلکہ قرآن کریم نے تو اس صفت کے ظہور کو اللہ تعالیٰ کی

ہستی کے ثبوت میں پیش فرمایا ہے اَمَّنْ يُجِيْبَ الْمُضْطَرَّاذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوء

یعنی تم یہ بتاؤ کہ حالت اضطراب میں جب تم آشانہ الٹی پر گر جاتے ہو اور اس کے

رحم کو جوش

میں لاتے ہو اور وہ تمہارے کرب اور بے چینی اور بے چارگی پر رحم فرما کر تمہاری تکلیف کو دور

کرتا ہے تو پھر تم کیسے اس کا انکار کر سکتے ہو؟ اور مضطر کی دعا کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ اور

اعمال صالحہ کی شرط بھی نہیں رکھی.یعنی جب انسان حقیقی اضطراب کی حالت میں تضرع اور

خشیت کے ساتھ اس کی دہلیز پر گر جاتا ہے اور پکھلتے ہوئے دل کے ساتھ اس کے رحم کا

طالب ہوتا ہے تو وہ ضرور رحم فرماتا ہے اور اپنے بندہ کی پکار کوسنتا ہے اور اس حالت میں وہ یہ

نہیں دیکھتا کہ یہ انسان عام حالات میں کس قدر نا فرمان اور سرکش ہے.ہاں اپنے فرمانبردار

اور مسکین اور فروتن بندوں کے ساتھ جو اس کے ساتھ حقیقی تعلق قائم کرتے ہیں اور اس کی

رضا جوئی میں لگے رہتے ہیں اور اس کی خوشنودی کے مقابلہ میں سب کچھ بیچ سمجھتے ہیں وہ

بہت بڑھ چڑھ کر سلوک کرتا ہے.اور اس کا ان کے ساتھ کچھ عجیب رشتہ قائم ہو جاتا ہے جس

کی حقیقت کو بس وہی پورے طور پر سمجھ سکتے ہیں گو اس کے آثار اور نتائج دوسرے لوگوں کے

دیکھنے میں بھی آتے ہیں.ظاہر بین نگاہ میں خواہ ایسے لوگ کوئی بڑی حیثیت نہ رکھتے ہوں

لیکن اللہ تعالیٰ کے دربار میں وہ مقبول ہوتے ہیں اور ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا الگ الگ

سورة النمل - آیت 63

33

Page 34

سلوک رحمت اور شفقت اور محبت کا ہوتا ہے.جیسے ایک بزرگ نے فرمایا ہے

اے ترا با ہر کسے رازے دگر

ہر گدا را بر درت نازے دگر

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے چہرے غبار

آلود اور بال پریشان ہوتے ہیں (یعنی بظاہر کوئی بڑی حیثیت نہیں رکھتے اور دیکھنے میں

مفلوک الحال نظر آتے ہیں) لیکن جب وہ خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں

بات یوں ہوگی تو پھر خدا تعالیٰ کو ان کی اتنی قدر منظور ہوتی ہے کہ وہ ویسے ہی کر دیتا ہے.تو اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ دُعاؤں کو سنتا ہے.یہ صفت انسان کے لئے

کس قدر مژدہ جانفزا ہے اور کس قدر تستی اور اطمینان اور جرات اور حوصلہ انسان کے اندر

پیدا کرنے والی ہے.ایک مومن سخت سے سخت تکلیف کی حالت میں یا بڑے سے بڑے

خوف یا خطرہ کے وقت اس یقین سے تسلی پاتا ہے کہ میرا رب ہر وقت میرے ساتھ ہے اور

جب بھی میں اسکی طرف جھکوں وہ میری طرف متوجہ ہوتا ہے اور میری پکار اور گریہ وزاری کو

سنتا ہے اور میری دعاؤں کو قبول کرتا ہے.پھر مجھے کس چیز کا خوف ہو سکتا ہے.قرآن کریم

میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيْبٌ أُجِيْبُ دَعْوَةَ

الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ یعنی جب میرے بندے میرے متعلق تجھ سے دریافت کرتے ہیں تو

انہیں بتا دے کہ میں پاس ہی ہوں.جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کوسنتا

اور قبول کرتا ہوں.اب اس سے بڑھ کر اطمینان اور تسلی اور کیا ہوسکتی ہے کہ وہ قادر ہستی جس

کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے اور کوئی چیز اسکے احاطہ قدرت سے باہر نہیں اور سب کچھ

اس کے لئے ممکن ہے اور کوئی بات اس کے لئے انہونی نہیں.وہ ہم سے کہتا ہے گھبراؤمت

میں ہر وقت پاس ہوں، مجھ سے مانگو میں دونگا.میں ہر دکھ کو سکھ سے اور ہر تکلیف کو راحت

سے بدل سکتا ہوں اور میرے انعاموں اور فضلوں کی کوئی حد بندی نہیں کر سکتا.سورة البقرة - آيت 187

34

Page 35

قبولیت دعا

اس لئے یہ نکتہ اپنے دل میں نقش کر لو کہ ہمارا خدا زندہ اور قادر خدا ہے اور وہ یقیناً یقیناً

دعاؤں کو سنتا ہے.ہمارا وہ آتا ہے اور مالک ہے اور عالم الغیب ہے.وہ پابند نہیں کہ ہماری

ہر دعا کو اسی رنگ میں قبول فرمائے جس رنگ میں ہم دعا کرتے ہیں.ہماری نظروں کی

وسعت محدود ہے.بسا اوقات ہم نہیں جانتے کہ ہمارے لئے کونسی چیز بہتر ہے اور ہوسکتا ہے

کہ ہم ایسے امر کے لئے دعا کر رہے ہوں جو حقیقتاً ہمارے لئے مضر ہو یا ہماری ترقی میں

روک ڈالنے والا ہو.ایسی دُعا کا قبول کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت رحم کے بھی خلاف ہوگا.کیونکہ گو

ہم نہیں جانتے مگر وہ تو جانتا ہے کہ یہ بات ہمارے لئے مضر ہے.بعض دفعہ انسان کو اپنی

بہتری اور ترقی ہی کے لئے مشکلات اور تکلیفات میں سے گذرنا پڑتا ہے اور بہر صورت جب

اللہ تعالیٰ بندے کی سنتا اور مانتا ہے تو بعض دفعہ بندے کو اپنی بھی منواتا ہے لیکن یہ حقیقت ہے

کہ اخلاص کے ساتھ دل سے نکلی ہوئی دُعا ضائع نہیں جاتی.اگر اپنے اصل رنگ میں قبول نہ

ہوگی تو کسی اور رنگ میں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ عطا فر مائے گا.تمہیں کسی وقت بھی اس احساس سے غافل نہیں ہونا چاہئے کہ خواہ تم کیسی ہی

مشکلات میں گھر جاؤ یا کیسی ہی تکالیف کا تمہیں سامنا ہو اللہ تعالیٰ کا دربار ہر وقت کھلا ہے.تم

فوراً دوڑ کر اس کے حضور حاضر ہو جاؤ وہ ہر وقت تمہاری پناہ ہو گا اور تمہاری حفاظت کرے گا اور

تم سے محبت سے پیش آئیگا اور تم اس کی رحمتوں اور فضلوں سے حصہ پاؤ گے.افسوس که مسلمانوں نے اس زمانہ میں اللہ تعالیٰ کی اس صفت سے منہ موڑ لیا.اور عملاً

اس کے منکر ہو گئے.کس قدر بڑا انعام تھا جسے اُنہوں نے کھو دیا! بعض نے تو برملا کہہ دیا کہ

دعا تو محض انسان کے اپنے دل کو تسلی دینے کا ایک ذریعہ ہے ورنہ اس کے نتیجے میں کوئی بیرونی

اثر پیدا نہیں ہوسکتا.حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سختی سے اس کارڈ فرمایا.اور بار بارلکھا

ہے کہ اگر تم کو دعا کے اثر پر ایمان نہیں تو میرے پاس آؤ اور قبولیت دعا کے اثر کو دیکھو.چنانچہ

35

Page 36

فرمایا:

اور پھر فرمایا

اے کہ کوئی گر دعا ہا را اثر بودے کجا است

سوئے من بشتاب بنمائم تراچوں آفتاب

مکن انکارزیں اسرار قدرت ہائے حق

قصہ کوتہ کن ہیں از ما دعائے مستجاب

ہاں

کرامت گرچه بے نام و و نشان است

بیا

بنگر

زغلمان

اس میں بھی قبولیت دعا ہی کی طرف اشارہ ہے اور پھر ہم میں سے اکثر اپنی ذاتوں

میں علی قدر مراتب دعاؤں کی قبولیت کے شاہد ہیں.الہام الہی

پھر اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ کلام کرتا ہے.اس

صفت سے تو آج سوائے جماعت احمدیہ کے تمام دنیا منکر ہے.یعنی اکثر لوگ یہ خیال کرتے

ہیں کہ بیشک گزرے ہوئے زمانوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ کلام کیا ہے لیکن

اب وہ کسی کے ساتھ کلام نہیں کرتا اور نہ آئندہ کر دیگا.گویا یہ لوگ خدا تعالیٰ کی اس صفت کو اب

معطل سمجھتے ہیں.اور ایک دوسرا گروہ ایسا ہے جو کبھی اس صفت کے قائل ہی نہیں تھے.اور

ان دونوں قسم کے لوگوں کے قیاس میں موجودہ زمانہ میں بہر صورت اللہ تعالیٰ کی یہ صفت

جاری نہیں حالانکہ ایسا قیاس اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق سخت بد گمانی ہے اور سچ تو یہ ہے کہ جو

لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ کلام نہیں کرتا وہ خواہ رسمی طور پر یہ

مان بھی لیں کہ کبھی وہ کلام کیا کرتا تھا، ان کے دلوں کی گہرائیوں میں اس بات پر ایمان نہیں

36

Page 37

ہوتا ور نہ یہ ہونہیں سکتا کہ جو شخص حقیقتا اللہ تعالیٰ کی صفات کا عرفان رکھتا ہو اور یہ ایمان رکھتا ہو

کہ اللہ تعالی کی ایک صفت بندوں کے ساتھ کلام کرنا بھی ہے وہ بھی یہ خیال کرے کہ اب وہ

صفت معطل ہو چکی ہے.یا مسلمان ہوتا ہو ا وہ یہ خیال رکھے کہ پہلے زمانہ میں تو اللہ تعالیٰ

اپنے بندوں کے ساتھ کلام کیا کرتا تھا لیکن امت محمدیہ سے وہ کچھ ایسا خفا ہے کہ امت محمدیہ کے

کامل سے کامل افراد کو بھی یہ شرف حاصل نہیں ہوسکتا.دراصل ایسا قیاس نہ صرف اللہ تعالیٰ

سے متعلق بدظنی ہے بلکہ انسان کی روحانی ترقی کو بھی بالکل روک دینے والا ہے.جیسے

حضرت

مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اگر یہ سچ ہو کہ کلام الہی کا سلسلہ بند ہے تو

اللہ تعالیٰ کے عشاق تو اپنی جانیں کھو بیٹھیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان حق الیقین تک نہ

پہنچ سکے.اس لئے یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ اب بھی اپنے پیاروں کے ساتھ ویسے ہی کلام کرتا

ہے جیسے پہلے کیا کرتا تھا.اور جوں جوں انسان

کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑھتا ہے وہ اپنے

ظرف اور استعداد کے مطابق اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا ظہور بھی دیکھتا ہے خواہ خفی طور پر ہو اور

خواه جلی طور پر اور خواہ اس صورت میں کہ اس کی مثال شبنم یا بوندا باندی کی ہو اور خواہ

موسلا دھار بارش کی شکل میں.2 مئی

خدائے غفور

ایک صفت اللہ تعالیٰ کی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو بخشتا ہے نہ صرف

اس طور پر کہ وہ ان گناہوں کی سزا یا بدلہ یا نقصان سے بچ جاتے ہیں بلکہ اس طور پر بھی کہ خدا

ان کے گناہوں

کو محو کر دیتا ہے کہ گویا وہ کبھی صادر ہی نہیں ہوئے تھے کیونکہ اس کو ہر چیز پر

37

Page 38

قدرت ہے اور ماضی اور حال اور مستقبل صرف انسانی حالات کے تقاضے ہیں.اللہ تعالیٰ ان

سب سے بالا اور ان سب پر حاکم ہے.غرض اس کی گونا گوں صفات میں جن کا علم قرآن کریم

کے مطالعہ سے حاصل ہو سکتا ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تصانیف اور

حضرت خلیفة المسیح الثانی کی تصانیف اور تقریروں میں بہت شرح وبسط کے ساتھ

انکی تفاصیل بیان کی گئی ہیں اس کی صفات کا آپس میں با ہمی جوڑ ہے اور ہر ایک صفت کے عمل

کا الگ الگ دائرہ ہے.اور ان کا آپس میں کوئی تصادم نہیں بلکہ اتحاد عمل ہے جیسے ایک منتظم

حکومت کے مختلف محکمہ جات مختلف صیغوں اور شعبوں

کا انتظام کرتے اور ان کے متعلق احکام

جاری کرتے اور ان کی نگرانی اور پڑتال کرتے ہیں اسی طرح.لیکن اس سے بہت زیادہ وسیع

پیمانے پر اور بہت زیادہ منظم طریق سے اور کمال خوش اسلوبی سے اللہ تعالیٰ کی صفات اپنے

اپنے دائرہ کے اندر سر گرم عمل ہیں.تخلّق با خلاق الله

اب یہ سوال ہوسکتا ہے کہ انسان کس طور پر اللہ تعالیٰ کی صفات کا نقش اپنی ہستی پر

جما سکتا ہے یا کس طور پر ان صفات کا پر تو اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے؟

سو جانو کہ بعض صفات اللہ تعالیٰ کی ایسی ہیں کہ وہ اُنھیں معنوں اور اسی مفہوم میں انسان

اختیار نہیں کر سکتا جن معنوں اور مفہوم میں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں.مثلاً

اللہ تعالیٰ ایک ہے تو یہ تو انسان کے لئے جائز نہیں کہ وہ کوشش کرے کہ دنیا میں وہی اکیلا

انسان رہ جائے.یہ تو منشاء الہی کے بھی خلاف ہے اور انسانیت کو بھی ختم کر نیوالی بات ہے.خالص تو حید تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہی صفت ہو سکتی ہے کیونکہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے

گا.اور اپنی بقا کے لئے وہ کسی اور ہستی یا کسی سہارے یا اسباب کا محتاج نہیں لیکن ایک رنگ

میں ظلی طور پر انسان اس صفت کے حصول کی کوشش کر سکتا ہے اور وہ اس حکم کے ماتحت

38

Page 39

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ یعنی نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو.ہر انسان کو کوشش کرنی چاہئے کہ وہ اپنے جو ہر کو کمال تک پہنچائے اور اس رنگ میں یکتائی

کے حصول کی کوشش کرے جیسے حضرت خلیفۃ المسیح الثانی نے فرمایا ہے

میں واحد کا متوالا ہوں اور واحد میرا پیارا ہے

گر تو بھی واحد بن جائے تو میری آنکھ کا تارا

ہے

پھر ایک ایسی ہی صفت اللہ تعالیٰ کی صد ہونے کی ہے کہ وہ اپنی ذات میں قائم ہے اور

اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں.اب چونکہ انسان اور تمام دیگر جنسیں اور تمام اشیاء

اللہ تعالیٰ کے سہارے پر قائم ہیں اس لئے اس صفت کے اولین مفہوم کے رنگ میں تو انسان

صد نہیں بن سکتا.لیکن وہ یہ کوشش کر سکتا ہے کہ اس کا اصل تو کل اور سہارا صرف

اللہ تعالیٰ کی

ذات پر ہو اور اس کے سوا اور کسی پر نہ ہو.اور اسی ضمن میں یہ بات بھی آجاتی ہے کہ اس صفت

کا ایک تقاضا یہ ہے کہ انسان کسی سے سوال نہ کرے رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک دفعہ

ایک شخص آیا اور اس نے آپ سے سوال کیا آپ نے اسے کچھ دیدیا اس نے پھر مانگا آپ

نے پھر دیا.اس نے پھر مانگا آپ نے پھر دیا.جب اس نے چوتھی بارسوال کیا تو آپ نے

فرمایا میں تمہیں ایک ایسی بات بتا تا ہوں جو ان سب چیزوں سے افضل ہے اور وہ یہ کہ اوپر کا

ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے پس سوال کی عادت ترک کرو.اس نے کہا یا رسول اللہ ! میں

عہد کرتا ہوں کہ آئندہ سوال نہیں کرونگا.بعد میں وہ شخص اچھا متمول ہو گیا.ایک دفعہ کسی

موقع پر وہ گھوڑے پر سوار تھا کہ اس کا کوڑا نیچے گر گیا.ایک شخص جو قریب تھا اس نے چاہا کہ

کوڑا اٹھا کر اس شخص کو دیدے لیکن اس شخص نے اسے خدا کی قسم دی کہ تم کوڑا مجھے اٹھا کرمت

دو.میں خود گھوڑے سے اُتر کر اٹھاؤں گا کیونکہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے عہد کیا تھا کہ

میں سوال نہیں کرونگا.اور اگر میں تمہیں کوڑا اٹھانے دوں تو گویا یہ بھی ایک قسم کا سوال ہی

ہو جاتا ہے.سورة البقرة - آيت 149

39

Page 40

بعض صفات اللہ تعالیٰ کی ایسی ہیں کہ وہ بالکل الوہیت سے مخصوص ہیں.مثلاً یہ کہ وہ

ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا.یا یہ کہ نہ اس کا باپ ہے اور نہ اس کی اولاد.ایسی صفات

کلیتہ اللہ تعالیٰ میں اور انسان میں تمیز اور فرق کرنے والی ہیں.مثلاً یہ دونوں صفات حقیقی

توحید کا نتیجہ ہیں.اسی طرح کامل توحید کے نتیجہ میں یہ بھی صفت ہے کہ اللہ تعالی پر نہ نیند آتی

ہے نہ سستی نہ غفلت.اب انسان کے لئے یہ تو ضروری ہے کہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں

وہ ایسی کمزوریوں کو پیدا نہ ہونے دے.لیکن بشریت کے لحاظ سے ایسی حالتیں اس کے لئے

لازم بھی ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کو مدنظر رکھتے ہوئے ایسے تقاضوں کے پورا

کرنے کا خود انتظام فرمایا

ہے اور یہ اس کے انعامات میں سے ہے کہ انسان نیند اور غنودگی اور

آرام کی ضرورت محسوس کرے.کیونکہ انسان فانی ہے اور ایک فانی ہستی کے لئے لازم ہے

کہ وہ کام کرنے کے بعد آرام کرے ورنہ وہ جلد ختم ہو جائے گی.اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا

کہ میرے انعامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جہاں میں نے دن کو روشن بنایا ہے کہ تم کام

کر سکو اور روزی مہیا کرو وہاں رات کو اندھیرا بنایا ہے تا تمہیں آرام کا عمدہ موقع میسر آئے

ور نہ تم ہلاک ہو جاتے.پاکیزہ زندگی

پھر یہ تو ظاہر بات ہے کہ انسان کے قومی اور اسکی استعداد میں اور اس کا دائرہ عمل محدود

ہیں اس لئے وہ اپنے محدود حلقہ اور دائرہ عمل کے اندر ہی ان صفات کا مظہر بن سکتا ہے اور

اللہ تعالیٰ کی صفات صرف عکسی طور پر اس کے اندر جلوہ گر ہوسکتی ہیں.مثلاً اللہ تعالی قدوس

ہے.انسان کو بھی چاہیئے کہ پاکیزگی کی راہیں اختیار کرے اور اپنے دل اور دماغ ، خیالات

اور اعمال سب کو پاکیزہ بنانے اور رکھنے کی کوشش کرے.اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ انسان گناہ

میں پیدا ہو اور گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں رکھتا.بلکہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کے ہر بچہ

40

Page 41

فطرت صحیحہ پر پیدا ہوتا ہے اور وہ معصوم ہوتا اور گناہ سے پاک ہوتا ہے.گویا انسانی فطرت کی

بناء پاکیزگی اور نیکی پر ہے اور بدی باہر سے آتی ہے.اور اگر ایسا ہے تو ہر انسان کی قدرت

میں ہے کہ وہ اپنے تئیں پاکیزہ رکھے اور یا اگر کسی حد تک بدی کا اثر قبول کر چکا ہے تو پاکیزگی

کی طرف لوٹ آئے.بدی کا دروازہ ہر وقت بند کیا جاسکتا ہے اور اگر انسان بدی سے بکلی

اجتناب کرے اور اللہ تعالیٰ کے قرب کی راہیں اختیار کرے اور ان پر استقامت اختیار کرے

تو پھر اللہ تعالیٰ کی اس صفت کے ماتحت کہ وہ گناہ بخشا اور ان کو جو بھی کر دیتا ہے.انسان کامل

پاکیزگی کو اختیار کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت قدوسیت کا مظہر بن سکتا ہے.رسول اللہ

نے فرمایا ہے التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَّا ذَنْبَ لَهُ یعنی گناہ سے پوری پوری

تو بہ کرنے والا ایسا ہی ہو جاتا ہے کہ گویا اس سے گناہ صادر ہی نہیں ہوا.یہ کتنا بڑا مردہ ہے.اور انسان کے لئے کس قدر خوشی کا پیغام ہے اور کس قد رامنگ اور ہمت اس کے دل میں پیدا

کرنے والا ہے بخلاف اس تعلیم کے کہ اگر انسان سے خود بدی نہ بھی صادر ہو، تو پھر بھی وہ

آدم کے گناہ یا اپنی پہلی پیدائشوں کے بُرے اعمال کی پاداش میں بدی ہی میں پھنسا رہے گا.پاکیزگی میں ظاہری اور باطنی دونوں

قسم کی پاکیزگی شامل ہے.بعض لوگ خیال کر

لیتے ہیں کہ چونکہ پاکیزگی قلب سے تعلق رکھتی ہے اس لئے ظاہری پاکیزگی کی چنداں

ضرورت نہیں.اسلام اس خیال

کا موید نہیں.اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جسم اور روح کا

آپس میں گہرا رشتہ اور تعلق ہے اور روح کی حالت کا اثر جسم پر اور جسم کی حالتوں کا اثر روح پر

پڑتا ہے.اس مسئلہ کی وضاحت تو کسی اور موقع پر زیادہ موزوں ہوگی لیکن یہاں اس قدر بیان

کر دینا ضروری ہے کہ روحانی صفائی اور پاکیزگی کے لئے جسمانی اور ظاہری صفائی بھی لازم

ہے.یعنی انسان کے جسم اور لباس اور مکان اور گردو پیش کی صفائی ضروری ہے.اللہ تعالیٰ

قدوس ہے اور نظیف ہے اس لئے اس کے قرب کے حصول کے خواہشمند کیلئے لازم ہے کہ وہ

اپنے دل کو بھی پاک کرے تا وہ خدا تعالیٰ کا عرش بن سکے.اور اپنے جسم اور لباس اور مکان

اور گردو پیش کو بھی پاکیزہ اور صاف رکھے تا اس پاکیزگی اور صفائی کا اثر اس کے قلب اور روح

41

Page 42

پر بھی ہو اور وہ دیگر بنی نوع کیلئے باعث آزار نہ ہو اس لئے رسول اللہ ﷺ نے تاکیدی

احکام غسل اور مسواک اور صاف لباس اور خوشبولگانے وغیرہ سے متعلق دیئے ہیں.پھر اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے.انسان کو بھی چاہئے کہ صفت ربوبیت اپنے اندر پیدا

کرے اور اس صفت کا حلقہ تنگ نہ کرے.بلکہ جیسے اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت وسیع اور عام

ہے اور تمام کائنات پر حاوی ہے اسی طرح انسان کی صفت ربوبیت بھی عام اور وسیع

ہو.گو جیسے اللہ تعالیٰ کا سلوک اپنے بندوں کے ساتھ ان کے ظرف کے مطابق ہوتا ہے انسان

کی ربوبیت کا عمل بھی اس سے فائدہ اٹھانے والوں کے ظرف کے مطابق ہوگا.اور اس

صفت کے عمل میں آنے کیلئے ضروری نہیں کہ انسان متمول بھی ہو کیونکہ ہر شخص اپنی اپنی توفیق

کے مطابق دوسروں کی ربوبیت کر سکتا ہے اور اس سے زیادہ کا اس سے مطالبہ نہیں.پھر اللہ تعالیٰ رحمن ہے.انسان کو چاہئے کہ اپنی توفیق اور استعداد کے مطابق اپنے

اندر صفت رحمانیت بھی پیدا کرے.یعنی یہ ضروری نہیں کہ نیکی اور حسنِ سلوک کے بدلہ میں

ہی نیکی اور حسنِ سلوک کرے بلکہ خود بخود اپنی طرف سے بغیر اس کے کہ اس میں اجر یا بدلہ کا

رنگ پایا جائے بنی نوع انسان کے لئے ایسے سامان بہم پہنچائے جو ان کے آرام کا باعث

ہوں یا ان کی ترقی میں ممد ہوں.پھر اللہ تعالیٰ رحیم ہے.نیک عمل کا نیک اور بڑھ کر بدلہ دیتا ہے.انسان کو بھی چاہیئے

کہ یہ صفت اپنے اندر پیدا کرے اور نیکی اور حسنِ سلوک اور خدمت اور محنت کا عمدہ بدلہ دے

اور اس کے تناسب سے بڑھ کر بدلہ دے.پھر اللہ تعالیٰ غفور ہے.انسان

کی توبہ قبول کرتا ہے اور اس کے گناہوں اور لغزشوں کو

بخشا اور ان کو مو کرتا ہے.اور ان کے نتائج کو بھی مٹادیتا ہے انسان کو بھی چاہیئے کہ محل اور موقع

کے مناسب دوسرے انسانوں کے قصور معاف کرے اور جہاں وہ اس بات کے مستحق ہوں

معافی کے بعد ان کے قصوروں کو بھول جائے اور اپنے دل سے ان کا ثر زائل کر دے.ایک

بزرگ سے متعلق روایت آتی ہے کہ آپ کے کسی غلام سے کوئی قصور سرزد ہوا اور آپ کے

42

Page 43

چہرے پر غصہ کے آثار ظاہر ہوئے.غلام نے کہا الکاظمین الغیظ اس پر آپ کے چہرہ

سے غصہ کے آثار جاتے رہے اور آپ مسکرا دیئے.پھر اس غلام نے کہا والــعــافـيـن عـن

الناس.اس پر آپ نے فرمایا.ہم نے تمہیں معاف کیا.پھر اس نے کہا والله يحبّ

المحسنين.اس پر آپ نے ہنس کر فرمایا جاؤ ہم نے تمہیں آزاد کیا.یہ قرآن کریم کی ایک

آیت کے حصے ہیں.اللہ تعالیٰ مومنوں کی تعریف میں فرماتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ

وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ.یعنی سچے مومن اپنے غصوں کو

دباتے ہیں اور لوگوں کے قصور معاف کر دیتے ہیں.اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے

محبت کرتا ہے.لیکن اللہ تعالیٰ عادل بھی ہے.یعنی جرم کی سزا اس کی نسبت سے بڑھ کر نہیں دیتا اور

نیک عمل کا بدلہ اس کی نسبت سے کم نہیں دیتا.پھر جہاں وہ غافر الذنب اور قابل التوب ہے وہاں شدید العقاب بھی ہے.یعنی مجرم

کو اس کے جرم کی سزا بھی دیتا ہے اور جہاں حالات

کا یہ تقاضا ہوتا ہے وہاں سخت گرفت بھی

کرتا ہے.خدا کا عدل ورحم

بعض لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی صفتِ عدل اور رحم کی حقیقت کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں سخت

ٹھوکر کھائی ہے اور انہیں ان دونوں صفات کا تقاضا پورا کرنے کی خاطر کفارہ کا مسئلہ ایجاد کرنا

پڑا ہے.اور اس عقیدہ کی تکمیل کی خاطر ایک کمزور انسان

کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا اور الوہیت میں

شریک کرنا پڑا ہے حالانکہ ان دونوں صفات میں با ہم کوئی تصادم نہیں.محض ان لوگوں کے فہم

کا قصور ہے.انہوں نے عدل کی تعریف یہ کی ہے کہ جرم کی سزا ضرور دیجائے اور پوری

سورة آل عمران - آیت 135

43

Page 44

دیجائے.مگر یہ مسیح نہیں بلکہ عدل کی تعریف یہ ہے کہ جرم کی سزا اس کی حد سے بڑھ کر نہ

دیجائے اور اچھے عمل کا بدلہ اس کی نسبت سے کم نہ دیا جائے.جرم معاف کر دینا یا اس کی سزا

میں تخفیف کر دینا عدل کے خلاف نہیں اور نہ یہ عدل کے خلاف ہے کہ اچھے عمل کا بدلہ اس کی

نسبت سے بڑھ کر یا بہت بڑھ کر دیا جائے.اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے عیسائی لوگ خود ہر

روز اپنی زندگیوں میں اسی اصول پر عمل کرتے ہیں اور اسے عدل کے خلاف نہیں سمجھتے.بلکہ

اگر وہ ایسا نہ کریں تو ضرور خیال کریں کہ حقیقی عدل پر عمل نہیں ہو رہا.اور اپنی دعا میں وہ ہر روز

کہتے ہیں کہ اے ہمارے باپ جو آسمان میں ہے! ہمارے گناہ بخش جیسے ہم ان لوگوں کو

بخشتے ہیں جو ہمارا قصور کرتے ہیں.اسلام نے اس بارہ میں یہ تعلیم دی ہے کہ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ۚ وَمَنْ عَفَا

وَأَصْلَحَ فَأَجْرَهُ عَلَى اللهِ لا یعنی جرم کی سزا اسکی نسبت سے ہونی چاہیئے.لیکن جہاں

حالات ایسے ہوں کہ مجرم کو معاف کر دینے سے اس کی اصلاح کی زیادہ توقع ہو سکتی ہے

بہ نسبت اس کو سزا دینے کے، تو وہاں معاف کر دینا بہتر ہے اور اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ

تمہیں اس کا بہتر اجر دیگا.اب دیکھو کیسی صفائی سے ان دونوں صفات کا حلقہ مقرر ہو گیا.اور

کسی قسم کا تصادم یا مقابلہ نہ رہا اور ساتھ ہی یہ بات بھی واضح ہوگئی کہ سزا کی اصل غرض اصلاح

ہے نہ کہ محض بدلہ لینے کی خاطر دکھ اور تکلیف میں ڈالنا.گو اصلاح سے مراد صرف مجرم کی ہی

اصلاح نہیں بلکہ باقی ایسے لوگوں کی اصلاح بھی اس میں شامل ہے جو اخلاقی طور پر کمزور ہیں

اور جنہیں اگر سزا کا خوف نہ ہو تو وہ بالکل ہی نڈر ہو جائیں اور جرائم کی طرف مائل ہو جائیں.یہ ایک مختصر اور غیر مکمل سا خلاصہ ہے حیات انسانی کے مقصد کا.رسول اللہ ﷺ

نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ میری رضا کو اپنا مقصد بنالیتا ہے اور اپنی

مرضی کو میری رضا کی خاطر ترک کر دیتا ہے تو میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ

دیکھتا ہے اور اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے اور اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں

سورة الشورى - آیت 41

صلى الله

44

Page 45

جن سے وہ کام کرتا ہے اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے.اور مراد اس

سے یہ ہے کہ چونکہ ایسے بندہ کی مرضی اور اس کی نیت اور اس کا عمل سب اللہ تعالیٰ کی رضا کے

ماتحت آجاتے ہیں اور اس کے مطابق ہو جاتے ہیں اس لئے اس کا ہر فعل خدا تعالیٰ کی مرضی

کے مطابق ہو جانے کی وجہ سے ایک رنگ میں اللہ تعالیٰ ہی کا فعل ہو جاتا ہے.یہ وہ حالت

ہے جس سے متعلق کہا جاتا ہے کہ انسان نے اپنی زندگی کے مقصد کو پالیا.تعلق باللہ کا ذریعہ

اس مقصد کے حصول کے طریق کیا ہیں؟ مختصر طور پر اس طریق کو یوں بیان کیا گیا ہے

کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کو ہر بات پر مقدم کرلے.لیکن سوال یہ ہے کہ اس کی رضا کیسے

معلوم ہو؟ وہ ایک وراء الوراء اور لطیف در لطیف ہستی ہے اور انسان گو جسم کے اندر روح بھی

رکھتا ہے لیکن اول تو اس کی زندگی مادی حالات سے گھری ہوئی ہے اور پھر اس کی روح اس

مادی زندگی کے تعلقات اور علائق کی وجہ سے باوجو د لطیف ہونے کے اللہ تعالیٰ کی ہستی کے

مقابلہ میں ایک مادی جسم کی طرح کثیف ہے.ہم روزانہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہم اگر ایک

عزیز دوست کی مرضی معلوم کرنا چاہیں تو باوجود اس کے کہ وہ ہماری جنس کا ہے اور ہم اس کے

گردو پیش کے حالات کو جانتے ہیں اور ایک لمبا عرصہ اس کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے اس

کی عادت اور خیالات اور جذبات سے بہت حد تک واقف ہیں ،لیکن پھر بھی جب تک وہ

خود ہمیں اپنی مرضی نہ بتائے یا کسی طریق سے خود اس کا اظہار ہم پر نہ کرے ہم وثوق سے اس

کی مرضی معلوم نہیں کر سکتے.اور اگر ہم قیاس پر انحصار کریں تو اکثر غلطی کرتے ہیں بلکہ بعض

دفعہ جب وہ خود بھی اپنی مرضی کا اظہار کر دیتا ہے تو ہم اس کے سمجھنے میں غلطی کر جاتے ہیں.پھر جب ایک ہم جنس دوست کے اور ہمارے درمیان ایسا معاملہ ہوسکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی

مرضی معلوم کرنے میں ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں سوا ا سکے کہ وہ خود ہی ہم پر رحم فرمائے اور

45

Page 46

خود اپنی مرضی کا اظہار ہم پر کرے اور وہ طریق ہمیں کھول کر بتا دے جن کو اختیار کرنے سے

ہم اس کی رضا کو حاصل کر سکیں.اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیئے کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت

انسان کے دل میں رکھدی ہے تو لازم ہے کہ وہ انسان کو وہ طریق بھی بتائے جن پر چل کر

انسان اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر سکتا ہے.ورنہ صورت یہ ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان

کے دل میں ایک تڑپ پیدا کر دی لیکن اسے پورا کرنے کا کوئی طریق نہیں بتایا اور یہ اُس کے

رحم سے بہت بعید ہے.اس لئے جب سے انسانی دماغ اس قابل ہو ا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ محبت

کا احساس کر سکے اس وقت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام اور وحی کا سلسلہ جاری ہے تا

انسان کو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کی راہیں سکھائی جاسکیں.جوں جوں انسانی دماغ

ترقی کرتا گیا، الہام اور وحی کی نوعیت میں بھی ترقی ہوتی گئی.اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے

نازل ہونے والی ہدایات میں بھی وسعت پیدا ہوتی گئی حتی کہ وہ زمانہ آگیا جب انسانی دماغ

اور روح کامل شریعت اور ہدایت کے متحمل ہونے کے قابل ہو گئے اور کامل شریعت کا نزول

صلى الله

اس کامل انسان محمد مصطفے ﷺ پر ہوا جوسید ولد آدم اور اللہ تعالیٰ کا برگزید محبوب تھا.اس

کامل ہدایت نامہ کا نام قرآن کریم ہے اور اس کے اندر انسان کی اخلاقی اور روحانی ترقی کی

کامل تعلیم موجود ہے.الہام کی کیفیت

الہام اور وحی کا سلسلہ کیا ہے اور اس کی نوعیت کیا ہے؟

یہ ایک لمبی بحث ہے لیکن ایک پہلو اس کا تمہیں صفائی سے ذہین نشین کر لینا چاہیئے

کیونکہ اس سے متعلق اس زمانہ میں بہت سی غلط فہمی پیدا ہوگئی ہے.اللہ تعالیٰ کی طرف سے

انسان پر اللہ تعالیٰ کی مرضی کا اظہار کرنے کے کئی طریق ہیں.ان میں سے ابتدائی طریق تو رویائے صالحہ کا سلسلہ ہے کہ انسان مصفی خواب دیکھتا

46

Page 47

ہے اور اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ انسان محسوس کر لیتا ہے کہ یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف

سے ہے اور وہ یا تو اپنی ظاہر حالت میں اور یا اپنی تعبیر کے مطابق پوری ہو جاتی ہے.اور اگر

اس میں کوئی انذاری پہلو ہوتا ہے تو یا تو دعا اور صدقہ کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ اُسے ٹال دیتا ہے

اور یا وہ پورا ہو جاتا ہے.کیونکہ انذاری خوابوں سے اللہ تعالیٰ کا منشا یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے

بندوں کو آگاہ کر دے تاوہ صدقہ اور دُعا اور اصلاح کی طرف متوجہ ہوں اور اگر وہ ایسا کرتے

ہیں تو بسا اوقات اللہ تعالیٰ آنے والے خطرہ کو ٹال دیتا ہے کیونکہ اس نے فرمایا ہے کہ میری

رحمت ہر شے پر غالب ہے.پھر رؤیا سے بڑھ کر کشوف کا درجہ ہے.اور کشف سے مراد یہ ہے کہ انسان نیم

بیداری یا کامل بیداری کی حالت میں ایک نظارہ دیکھتا ہے.اس طور پر کہ جیسے ایک پردہ ہٹا دیا

گیا ہے اور اس کے سامنے ایک نظارہ پیش کیا گیا ہے اور پھر وہ بھی اپنی اصل صورت میں یا

اپنی تعبیر کے مطابق پورا ہو جاتا ہے.اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ رویا یا کشف میں کسی

آنے والے وقت کی طرف اشارہ نہیں ہوتا محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت اور شفقت اور

بندہ نوازی کا اظہار ہوتا ہے جس سے دیکھنے والے انسان کی روح خوشی سے معمور ہو جاتی ہے

اور عشق الہی کی چنگاری اس کے دل میں اور تیز ہو جاتی ہے اور وہ خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول

میں پہلے کی نسبت بہت تیزی سے قدم اٹھانے لگتا ہے.اور کشف سے بڑھ کر پھر خالص الہام اور وحی کا سلسلہ ہے اور اس کی کئی اقسام ہیں.اور بعض حالتیں اس کی نسبتاً ضعیف ہیں اور بعض نہایت پر شوکت اور پر جلال ہیں.بعض دفعہ

تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک آواز سنائی دیتی ہے جیسے پردہ کے پیچھے سے کوئی شخص کلام کر رہا ہے اور

بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گویا کوئی شخص سامنے کھڑا نظر آتا ہے جو کلام کرتا ہے.اور بعض دفعہ

براه راست الفاظ دل پر اترتے ہیں جیسے گھنٹی بجتی ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ الہامی

کلام انسان کی زبان پر جاری کر دیا جاتا ہے.لیکن جو نکتہ یادر کھنے کے لائق ہے وہ یہ ہے کہ

خالص الہام یا وحی کے الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں اور وہ کلام اللہ تعالیٰ کا کلام

47

Page 48

ہوتا ہے.یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں ایک بات بجلی کی چمک کی

طرح اپنی منشا کے ماتحت ڈال دیتا ہے اور پھر وہ بات شدت سے انسان کے دل میں راسخ

ہو جاتی ہے.ایسی بات بھی الہی تفہیم یا الہامی کہلا سکتی ہے.لیکن گو وہ بات یعنی اس کا مفہوم

الہی ہوتا ہے لیکن اس کے الفاظ انسان کے اپنے ہوتے ہیں.مثلاً پرانی مذہبی کتب کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اوائل زمانہ میں انبیاء کو

وتعلم

اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہامی تعلیم زیادہ تر رویائے صالحہ یا کشوف کے رنگ میں دی جاتی تھی

اور گو انہیں الہام یا وحی کی صورت میں اللہ تعالیٰ سے ہمکلام ہونے کا شرف ضرور حاصل ہوا

ہوگا لیکن اس الہام یا وحی کے الفاظ محفوظ نہیں ہیں یا بہت کم محفوظ ہیں.لیکن جوں جوں

شریعت کی شوکت اور اس کی تفاصیل بڑھتی گئیں تصویری اور کشفی صورت سے بڑھ کر شریعت

الفاظ کی صورت میں نازل ہونے لگی.چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں خالص

الہام اور وحی کا پتہ چلتا ہے.اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق تو قرآن کریم میں ذکر ہے

كَلَّمَ اللهُ مُوسى تَكْلِيمًا.یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسی" کے ساتھ کلام کیا لیکن

حضرت ابراہیم اور حضرت موسے علیہا السلام پر جو کلام نازل ہو اوہ اپنے الفاظ میں محفوظ نہیں

بلکہ اس کا مفہوم ان انبیاء کے الفاظ میں اُن کی امتوں

کو پہنچایا گیا.چنانچہ گو حضرت موسی کی

امتوں پہنچایا

تعلیم کا اکثر حصہ تفصیلی طور پر موجود ہے لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں نہیں بلکہ زیادہ تر

حضرت موسیٰ" کے الفاظ میں ہے.قرآنی خصوصیت

لیکن رسول اللہ ﷺ پر جو کلام نازل ہو اوہ تمام تر بعینہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں

محفوظ ہے اور وہ قرآن کریم ہے اور اسی لئے اسے کلام اللہ بھی کہتے ہیں.دوسری مذہبی کتب

سورة النساء - آیت 165

48

Page 49

کے مقابلہ پر قرآن مجید کی یہ سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کا اپنا کلام ہے اور

اُسی کے الفاظ ہیں جو رسول اللہ ﷺ پر نازل ہوئے اور جو بغیر تحریف اور تبدیلی کے محفوظ

ہیں.چنانچہ رسول اللہ ﷺ کی یہ خصوصیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی استثناء باب 18 میں

بھی بیان ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے : میں ان کے ( یعنی بنی اسرائیل کے) لئے ان کے

بھائیوں (یعنی بنو اسمعیل) میں سے تجھ سا ( یعنی صاحب شریعت ) نبی بر پا کرونگا.اور اپنا

کلام ( یعنی قرآن کریم ) اس کے منہ میں ڈالوں گا اور جو کچھ میں اُس سے فرماؤں گا وہ سب

ان سے کہے گا.رسول اللہ ﷺ کے منکرین تو کہتے ہیں کہ قرآن کریم نعوذ باللہ رسول

اللہ ﷺ کی

اپنی تصنیف ہے لیکن بعض مسلمان کہلانے والے بھی اس زمانہ میں ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو

کہتے ہیں کہ رسول اللہ یہ تھے تو اللہ تعالیٰ کے سچے نبی اور جو کچھ قرآن کریم میں درج ہے

وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر نازل ہوا لیکن قرآن کریم کے الفاظ خدا کے الفاظ نہیں بلکہ

رسول اللہ ﷺ کے الفاظ ہیں.اس سے متعلق یاد رکھنا چاہیئے کہ اول تو جب رسول اللہ

ﷺ نے فرما دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور لفظ بلفظ وہی ہے جو مجھ پر نازل ہو ا تو پھر کسی

شک اور تاویل کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی لیکن اسکے علاوہ قرآن کریم کی عبارت کا اپنا

اسلوب بھی یہی بتاتا ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے اور یہی دعویٰ قرآن کریم میں متعدد

مقامات پر موجود ہے.پھر رسول اللہ ﷺ کا مسلمہ کلام احادیث نبوی کی صورت میں

الله

ہمارے سامنے موجود ہے اور قرآن کریم کی عبارت اور رسول ﷺ کے کلام کی خصوصیات کا

مقابلہ کرنے سے خوب واضح ہو جاتا ہے اور ہر انسان

کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ یہ دونوں کلام ایک

ہی ہستی کے کلام نہیں ہیں.رسول اللہ ﷺ کا اپنا کلام عموماً چھوٹے چھوٹے جملوں میں ہوتا

ہے جو زیادہ تر جمالی رنگ کا کلام ہے.اور اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ہلکی ہلکی خوشبو دار

بوندیں پڑ رہی ہوں اور قرآن کریم کی عبارت زیادہ تر جلالی کلام ہے اور اس کی مثال ایک

بحرز خار کی ہے جواندا چلا آ رہا ہے.49

Page 50

قرآن مجید میں کامل ہدایت ہے

اب یہ

کیسی خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا کلام ہمیں میسر ہے جس میں کامل

ہدایت درج ہے.جو شخص بھی خدا تعالیٰ سے محبت رکھتا ہو اس کے دل میں اس خبر سے کسقدر

خوشی کا ولولہ پیدا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا صحیفہ ہم میں موجود ہے اور ہم تھوڑی سی محنت سے

اسے پڑھ سکتے ہیں اور اس میں سے ہر قسم کی دماغی اور اخلاقی اور روحانی ترقی کے اصول اخذ

کر سکتے ہیں.لیکن افسوس کہ اس زمانہ میں خود مسلمانوں نے اس برکت اور ہدایت کی مشعل

کو دور کی اندھیری کوٹھڑیوں میں بند کر رکھا ہے اور اس کی روشنی سے اپنے تئیں محروم کر لیا ہے

اور اندھیرے میں ہیں.لیکن پھر بھی اس نور سے فائدہ نہیں اُٹھاتے جسے اللہ تعالیٰ نے نازل

کیا ہے.وہ پیاسے ہیں لیکن اُس چشمہ سے سیراب ہونے کی کوشش نہیں کرتے جسے اللہ تعالیٰ

نے جاری کیا ہے.وہ بھوکے ہیں لیکن اس دستر خوان کی طرف منہ نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ نے

ان کے سامنے بچھایا ہے.وہ مفلس ہیں لیکن اس خزانہ سے مالا مال نہیں ہوتے جو اللہ تعالیٰ

نے ان کے لئے جمع کیا ہے.آج ہٹلر کی تقریر کا اعلان ہوتا ہے تو وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر

ریسیور کے گرد جمع ہو جاتے ہیں کہ سینیں وہ کیا کہتا ہے.حالانکہ بسا اوقات اس کی تقریریں دنیا

میں بے امنی اور اضطراب اور فساد کا پیش خیمہ ہوتی ہیں لیکن خدا کی تقریر کو لوگ جزدانوں میں

بند کر کے الماریوں میں محفوظ رکھے ہوئے ہیں حالانکہ اس کے اندر امن اور ترقی اور بہبودی اور

کامیابی کی سب تفاصیل درج ہیں.اگر ایک صبح کو اخبار نہیں ملتا تو بیقرار ہو جاتے ہیں حالانکہ

اخباروں

کا اکثر حصہ بے بنیاد باتوں پر مشتمل ہوتا ہے جن کی دوسرے دن تردید ہو جاتی ہے

لیکن تمام صداقتوں کے منبع کے نزدیک بھی نہیں جاتے.جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا ہے قرآن کریم کامل ہدایت اپنے اندر رکھتا ہے اور

اسمیں کوئی بات ایسی نہیں جو انسان کے لئے کسی رنگ میں بھی نقصان دہ ہو کیونکہ وہ ایک ایسی

ہستی کا کلام ہے جس نے انسان کو اور کل کائنات کو پیدا کیا.وہ انسانی فطرت کی باریک سے

50

Page 51

بار یک گہرائیوں کو جانتا ہے اور خوب جانتا ہے کہ اسکے اندر کیا وساوس پیدا ہو سکتے ہیں

اور اسے کن حالات سے گزرنا پڑیگا اور کن مشکلات کا اُسے سامنا ہوگا.لیکن اس کلام کو سمجھنے

اور اس سے صحیح تعلیم حاصل کرنے اور اس تعلیم سے فائدہ اٹھانے کے لئے اس نے یہ شرط

لگادی ہے کہ اس کا مطالعہ کرنے والا پاکیزہ دل اور پاکیزہ اعمال کا انسان ہو.یہ شرط خود

قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ کا کلام ہونے کا ثبوت ہے کیونکہ یہ اگر انسانی کلام ہوتا تو خواہ کتنا ہی

عالمانہ کلام ہوتا اس کے سمجھنے کے لئے صرف صاف فہم اور عقل صحیحہ کی شرط ہوتی.پاکیزگی

قلب اور پاکیزگی اعمال کا اس سے کچھ تعلق نہ ہوتا.لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک حقیقت ہے

کہ جن لوگوں نے محض عقل سے قرآن کریم کو سمجھنا چاہا ہے وہ اس کا صحیح مفہوم معلوم کرنے

سے قاصر رہے ہیں اور انہوں نے اس پر جلال اور پر معانی کلام سے متعلق سخت ٹھوکر کھائی

ہے.اور جن لوگوں نے پاکیز گئی قلب اور پاکیزگئی اعمال کی شرط کو پورا کرتے ہوئے اس

کلام کا مطالعہ کیا ہے ان پر اللہ تعالیٰ نے علوم روحانی کے دروازے کھول دیئے ہیں اور وہ وہ

مطالب ان پر ظاہر کئے ہیں جن پر غور کرنے سے انسان کا دل اللہ تعالیٰ کے کلام کی عظمت

سے بھر جاتا ہے.یہ خصوصیت کسی انسانی کلام کو حاصل نہیں اور نہ حاصل ہو سکتی ہے.قرآن مجید کا بڑا معجزہ

پھر قرآن مجید کا ایک بہت بڑا معجزہ یہ ہے کہ اس میں ہر زمانہ اور سب حالات کے

مطابق ہدایت اور تعلیم موجود ہے اور اسکی مثال یوں ہے کہ جیسے یہ زمین اور تمام نظام نشسی

جب سے کہ انسان کی پیدائش ہوئی اسی حالت میں چلا آیا ہے جس حالت میں کہ وہ آج

ہے.لیکن ہر زمانے میں انسان اپنے معلومات میں اضافہ کرتا اور نئے نئے خزانے دریافت

کرتا چلا آیا ہے حالانکہ یہ سب خواص اور طاقتیں شروع سے موجود تھیں صرف کوشش کی

ضرورت تھی جوں جوں انسان اُن کا کھوج لگا تا گیاوہ ظاہر ہوتی گئیں.اسی طرح خدا کا کلام

51

Page 52

بھی ساڑھے تیرہ سو سال سے موجود ہے اور اس کے اندر تمام روحانی اور اخلاقی ہدایتیں جمع

کر دی گئی ہیں.اپنے اپنے زمانہ کی ضرورت کے مطابق جوں جوں اللہ تعالیٰ کے نیک

بندے اس سے نور حاصل کر کے اس میں غور کرتے ہیں وہ زمانہ کے حالات کے مطابق اُس

میں سے ہدایت اخذ کر لیتے ہیں.اب یہ بھی ایک ایسی خصوصیت ہے جو اللہ تعالیٰ ہی کے کلام

میں ہو سکتی ہے.کسی انسان کو قدرت نہیں کہ ایسا کلام بنا سکے.ایسا کلام اللہ تعالیٰ ہی کا ہوسکتا

ہے جو عالم الغیب ہے اور جو خوب جانتا ہے کہ آئندہ کیا کیا ہونے والا ہے.حفاظت قرآن

پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وعدہ فرمایا ہے کہ ہمیں نے اسے نازل کیا ہے اور

ہمیں اس کی حفاظت کریں گے.اور اس حفاظت کے دو پہلو ہیں.ایک ظاہری اور ایک

باطنی.ظاہری حفاظت سے تو یہ مراد ہے کہ اس کے الفاظ اور ان کی ترتیب کی حفاظت کی

جائے گی.یعنی نہ وہ ضائع ہوں گے اور نہ اُن میں تحریف کی جائے گی.چنا نچہ یہ بات

دوست دشمن کی مسلّمہ ہے کہ قرآن کریم کے تمام الفاظ اور اس کے تمام حروف اور اس کی تمام

حرکات اسی طرح اور اسی ترتیب سے محفوظ ہیں جو ترتیب رسول اللہ ﷺ کے وقت میں قائم

کی گئی تھی اور ان میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوئی.اور آج دنیا میں قرآن کریم ہی ایک کتاب

ہے کہ اگر دنیا سے تمام کتابیں تلف کر دیجائیں تو وہ پھر بھی قائم رہے گا کیونکہ وہ اپنے

ہزاروں لاکھوں عشاق کے سینوں میں محفوظ ہے.اور باطنی حفاظت سے یہ مراد ہے کہ اس کی

اصل تعلیم محفوظ رہے گی اور ہر زمانہ کی ضروریات کے مطابق ظاہر ہوتی رہے گی.جب بھی

انسانی تاویلیں اور تفسیر میں اس کی حقیقت پر پردہ ڈال دیں گی اللہ تعالیٰ اپنے کسی برگزیدہ بندہ

کے ذریعہ اُس کی اصل تعلیم کو پھر ظاہر کر دیگا.چنانچہ یہ وعدہ بھی پورا ہو رہا ہے.انیسویں

صدی کے آخر اور بیسویں صدی کے شروع میں جس قدر انقلاب انسان کی ظاہری اور باطنی

52

Page 53

زندگی پر آیا ہے اس کی مثال پہلے زمانوں میں بہت کم ملتی ہے.ایک طرف تو ظاہری علوم نے

حیرت انگیز ترقی کی ہے اور دوسری طرف دنیا روحانیت سے بالکل غافل بلکہ بے بہرہ ہوگئی

ہے.ایسے زمانہ میں خصوصیت سے قرآن کریم کی اصل تعلیم کے احیاء کی ضرورت تھی چنانچہ

اللہ تعالیٰ کی رحمت نے یہ احیاء حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعہ سے کیا اور اس

زمانہ میں اسلام کی تازہ زندگی کی بناء حضور کے ہاتھوں ڈالی.اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی

طرف سے اس ظاہری اور باطنی حفاظت کا وعدہ اور پھر اس کے مطابق عملی انتظام ثابت کرتا

ہے کہ قرآن کریم زندہ اور قادر خدا کا کلام ہے.غرض ہمارے لئے یہ نہایت اطمینان اور خوشی کی بات ہے کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا

کلام موجود ہے اور اس زمانہ کی ہدایت کے لئے جس قد رتعلیم بھی ضروری ہے وہ اللہ تعالیٰ کے

قائم کردہ انتظام کے ماتحت ہم تک پہنچا دی گئی ہے اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے قرب کے

حصول کے دروازے پھر ہمارے لئے کھول دیئے گئے ہیں.21 مئی

قرآن میں ترتیب

غیر مسلم معترضین کی طرف سے اعتراض کیا جاتا ہے کہ قرآن کریم کے مضامین میں

بظاہر کوئی ترتیب نہیں اور بعض دفعہ خود مسلمانوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ کیوں ہر مسئلہ پر

ایک ہی جگہ تمام احکام جمع نہیں کر دیئے گئے.اور اسی قسم کے اور اعتراضات عدم علم اور