Complete Text of Al-Zikrul Mahfooz

Content sourced fromAlislam.org

Page 1

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحْفِظُوْنَ

اس نے اس وعدہ کے موافق اپنے ذکر کی محافظت فرمائی اور مجھے مبعوث کیا

امام الزماں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی معہود علیہ السلام

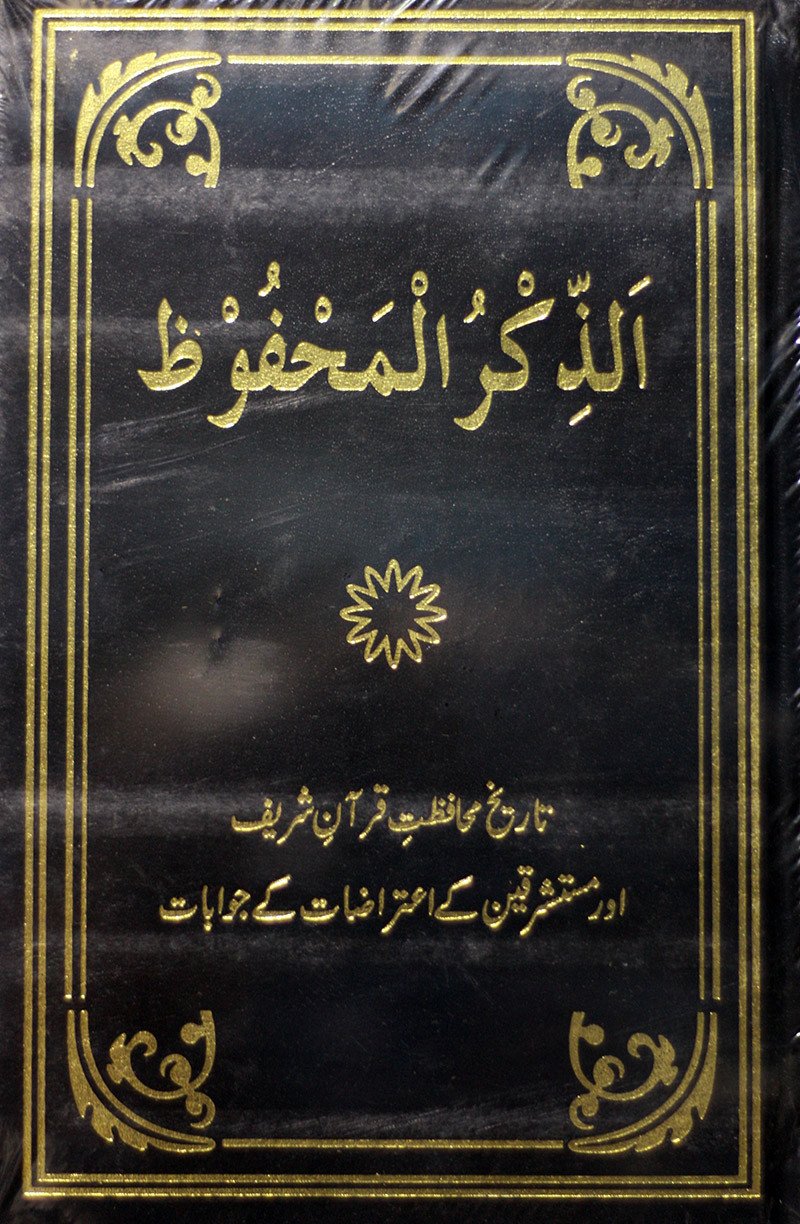

اَلذِكُرُ الْمَحْفُوظ

تاریخ محافظت قرآن شریف کے

اور مستشرقین کے اعتراضات کے جوابات کے

Page 3

:=

نمبر شمار

1 - اظہار تشکر

2 پیش لفظ

3.فہرست عناوین

فہرست موضوعات

4 باب قرآن کریم کی لفظی محافظت

فصل عہد نبوی میں جمع و تدوین قرآن

پندرہ (15) ذیلی عناوین

فصاح عہد خلافت راشدہ میں جمع و تدوین قرآن کریم

چار (4) ذیلی عناوین

صفحه

<

vii

xiv

1

12

77

5 با تحریف قرآن کے ضمن میں لگائے جانے والے الزامات کے جوابات 103

-6

-7

پچاس (50) ذیلی عناوین

با قرآنِ کریم کی معنوی محافظت

انڈیکس

انڈیکس آیات قرآن کریم

انڈیکس اعتراضات

انڈیکس اسماء

پانچ (5) ذیلی عناوین

365

399

--

i

<

vii

Page 5

اظہار تشکر

الحمد لله ذو المنن

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَ عَلَى وَالِدَيَّ أَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً

تَرْضَهُ وَ اَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّلِحِينَ

خاکسار کو تفسیر القرآن میں تخصص کے دوران مستشرقین کے حفاظت قرآن کے موضوع پر اعتراضات

کے جواب کے موضوع پر مقالہ لکھنے کا کام تفویض ہوا تھا.مقالہ نگران مکرم و محترم جناب چوہدری محمد علی صاحب

تھے جن کے سایہ شفقت میں اور دعاؤں سے تمام مراحل آسان ثابت ہوئے.اسی مقالہ کو نظر ثانی اور

بہت سی تبدیلیوں اور اصلاحات کے بعد کتابی صورت میں پیش کرنے کی توفیق پا رہا ہوں.خاکسار مکرم و محترم حضرت صاحبزادہ مرزا حنیف احمد صاحب مد ظلہ العالی کی ہمہ وقت اور شفقت سے

بھر پورراہنمائی پر ہر وقت اُن

کا ممنونِ احسان ہے.اسی طرح خاکسار مکرم و محترم جناب سید عبدالحی شاہ صاحب ناظر اشاعت ربوہ کا بھی تہہ دل سے مشکور

ہے جو ہمیشہ اپنی گوں ناگوں مصروفیات کے باوجود ہمیشہ خاکسار کی وقت بے وقت حاضری کو فراخدلی سے

معاف فرماتے ہیں.آپ نے اپنے انتہائی قیمتی اوقات سے میں سے ناچیز کی اس حقیر سی کوشش کو بھی وقت دیا

اور مطالعہ کر کے شائع کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی.میرے مشفق استاد مکرم ومحترم جناب خواجہ ایاز احمد صاحب کی راہنمائی ہمیشہ شاملِ حال رہی.مقالہ لکھنے

کے دوران جب ضرورت پڑی خاکسار نے اُن کی شفقت کی وجہ سے بلا جھجک اُن سے راہنمائی حاصل کی.خاکسار خاص طور پر محترم محمد مقصود احمد منیب صاحب مربی سلسلہ کا ہمیشہ ممنونِ احسان رہے گا جنہوں

نے بھر پور توجہ اور محنت سے نظر ثانی کی اور لغوی اعتبار سے بہت سی مفید اصلاحات کیں.جزاہ اللہ خیراً

مکرم ظہور الہی تو قیر صاحب مربی سلسلہ اور مکرم را شد محمود احمد صاحب مربی سلسلہ کی بے لوث مدد پر

خاکسار ان دونوں احباب کا تہہ دل سے ممنون ہے.خاکسار محترم نصیر احمد قمر صاحب مربی سلسلہ ایڈیشنل وکیل الاشاعت لنڈن وایڈیٹر الفضل انٹرنیشنل کا

تہہ دل سے مشکور ہے جن کی پر خلوص اور بے لوث مدد اور رہنمائی سے آخری مراحل بھی طے ہوئے.میرے مولی کا کتنا بڑا فضل ہے کہ اس کے پاک مسیح کی پیاری جماعت کا ہر وہ فرد جس کی جب بھی

ضرورت پڑی میرے جیسے کمزور اور حقیر انسان کی امداد کو موجود تھا.میرے مولیٰ تو ان سب احباب کو

بہترین جزاء دے.ان سب نے محض تیری رضا کی خاطر ایک نا چیز حقیر اور کمزور انسان کی بے لوث امداد

اور رہنمائی کی.تو بھی ان کا مددگار اور راہنما ہو جا.اورسب سے بڑھ کر اندھی عقلوں کو انوار الہی سے منور کرنے والی وہ آسمانی ہدایت اور راہنمائی ہے جو

آج کے دور میں مہدی دوران اور اُن کے خلفاء کی صورت میں ہمیں فیضیاب کر رہی ہے.کس طرح تیرا کروں اے ذوالمنن شکر و سپاس

وہ زباں لاؤں کہاں سے جس سے ہو یہ کاروبار

Page 7

vii

پیش لفظ

رب انفخ روح بركة في كلامي هذا واجعل افئدة من الناس تهوى اليه

اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ (الحجر: 10)

یعنی یقیناً ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں

یہ آیت اسلام کی صداقت کا ایک عظیم الشان ثبوت ہے اور اگر کوئی تعصب سے پاک انسان اس آیت پر غور

کرے تو سمجھ سکتا ہے کہ یہ دعویٰ انسانی نہیں.تمام مفسر ، جدید عرب محققین اور یورپین مصنف بالا تفاق کہتے ہیں

کہ یہ سورۃ مکی ہے.مکی دور مسلمانوں کے لیے ابتلاؤں اور آزمائشوں سے پر ایک ایسا دور تھا کہ مذاہب عالم میں

اس کی مثال نہیں ملتی.ابتدائی مومنین اسلام قبول کرنے کی پاداش میں انسانیت سوز مظالم کے شکار ہورہے تھے.تھوڑے سے تو مسلمان تھے جن میں سے کچھ جلتے سورج تلے تپتی ریت پر بھاری بوجھوں کے تلے سسک رہے

تھے تو کچھ نگی پیٹھوں پر لیٹے اپنی پچھلتی چربیوں سے دہکتے کوئلوں کی پیاس بجھا رہے تھے.ایک طرف سے آل

یا سر کی آہ و بکا ابھرتی تھی تو دوسری طرف وہ مقدس بدن دہائی دے رہے ہوتے جنہیں دو اونٹوں سے باندھ کر پھر

اُن اونٹوں کو مخالف سمت میں دوڑا کر چیر دیا گیا تھا.مسلمان ہونے والوں کو بے تحاشاز دوکوب کیا جاتا اور جب

ظالم مار مار کر خود ہی تھک جاتے تو زخموں سے چور اور در دوالم سے بے حال ان غریبوں کے گلوں میں رستے ڈال

کر لا ابالی نوجوانوں کے سپر د کر دیا جاتا جو انہیں مکہ کی سنگلاخ گلیوں میں گھسٹتے پھرتے.چٹائیوں میں لپیٹ کر

ناک میں دھونی دی جاتی اور اس اذیت ناک انداز میں دم گھونٹا جاتا.اُن ستم رسیدہ مسلمانوں کی آہ وزاری سے

پتھر دل پگھل کیوں نہ گئے !!! عصمت تاب مسلمان خواتین مخالفین کی درندگی کا شکار ہورہی تھیں تو خود سید

المعصومین بھی خون آشام بھیٹریوں کے ظلم و ستم کا شکار تھے.آہ! کیوں اُس پیارے چہرے کو لہولہان کیا گیا !!! آہ

! بنی نوع انسان کے غم میں تڑپنے والے اور اپنی جان سے زیادہ نوع انسانی سے پیار کرنے والے کو کیوں ستایا

گیا !!! بخاری میں روایت ہے:

حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ میں نے آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کوکسی نبی کی

حکایت فرماتے ہوئے دیکھا.جس کو اس کی قوم نے لہو لہان کر دیا تھا.اور وہ اپنے چہرے سے خون

پونچھتے جاتے تھے اور دعا کرتے جاتے تھے کہ اے خدا! میری قوم کو بخش دے.وہ نادان ہے.(بخاری استابة المرتدين باب اذا عرض الذي........

Page 8

الذكر المحفوظ

viii

پھر مکی زندگی کے آخری سال بھی نہایت ہی خطر ناک تھے.آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم اپنے ساتھیوں

سمیت شعب ابی طالب میں محبوس تھے.شاہ دو جہاں اور اس کے پیارے جانثار بھوک و افلاس کا شکار تھے.وہ

دور تھا کہ کفار مکہ کا بچہ بچہ مسلمانوں کا جانی دشمن بن چکا تھا اور مسلمانوں کو اپنی حفاظت کے لیے جگہ نہ ملتی تھی.ایسے پر آشوب وقت میں جب کہ مسلمان کمزوری اور کسمپرسی کی حالت میں مخالفین کی مشق ستم تھے، اللہ تعالیٰ کا یہ

فرمانا کہ ہم خود قر آن کریم اور اس کی تعلیم کی حفاظت کریں گے کتنا زور دار اور پر شوکت دعویٰ ہے.اس فقرہ (انا

نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحفِظون ) کی طاقت کو وہی لوگ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں جو عربی جانتے ہیں.کیا یہ عجیب بات نہیں کہ جب مسلمان خود مخالفین کے گھیرے میں تھے اور ان کو جان کے لالے پڑے ہوئے

تھے.کفار کے مظالم نے ابتدائی مسلمانوں کو منتشر کر رکھا تھا اور ان کی زندگی میں کوئی اجتماعیت نہ تھی.مخالفین سمجھتے

تھے کہ جولوگ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے اور ہمارے رحم و کرم پر ہیں ہم ان کو اور اس تعلیم کو جس پر ایمان لانے کے

یہ دعویدار ہیں جب چاہیں صفحہ ہستی سے مٹادیں گے.ایسے میں مخالفین کول کارا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ تم سارا

زور لگا لو اور قرآن مجید کے مٹانے کے لیے پوری طاقت خرچ کر دو تو بھی تم نا کام رہو گے کیونکہ ہم خود اس کی

حفاظت کریں گے.پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ تمام تر مخالفتوں کے باوجود آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

اور آپ کے ساتھی آزاد ہوتے اور ترقی پاتے ہیں.ایک عظیم الشان جماعت آپ کے ساتھ ہو جاتی اور قرآن

مجید کی کمانہ حفاظت ہوتی ہے اور آج تک ہورہی ہے اور ہوتی رہے گی.کیا یہ بے نظیر حفاظت دنیا کی اور کسی

مذہبی کتاب کو حاصل ہوئی ہے؟ ریورنڈ باسورتھ سمتھ رقم طراز ہیں:

In the Quran we have, beyond all reasonable doubt,

the exact words of Muhammed without subtraction

and without addition

(R.Basworth Smith"Mohammad and Mohammadanism".London

1874, p.15)

آج ہمارے پاس موجود قرآن کریم میں بلاشک و شبہ کسی بھی قسم کی کمی بیشی کے بغیر محمد

(ع) کے ہی الفاظ ہیں.ویلیئم میور اپنی کتاب لائف آف محمد کے دیباچہ میں بحث کے بعد لکھتا ہے."We may upon the strongest presumption affirm that

every verse in the Coran is genuine and unaltered

composition of Muhammad himself."

ترجمہ.ہم نہایت مضبوط قیاسات کی بنیاد پر کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم کی ہر ایک آیت اصلی

ہے اور ہر قسم کی تحریف سے پاک محمد ( آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) کی ہی تصنیف ہے.

Page 9

ix

پھر لکھتا ہے:."And conclude with at least a close approximation to

the verdict of Van Hammer that we hold the Coran to be

as surely Muhammad's words as the Muhammad held it

to be the word of God."

(William Muir, Life of Mohamet, London, 1894, Vol.1,

Introduction)

ہم وان ہیمر کے مندرجہ ذیل فیصلہ کے بالکل مطابق نہ سہی کم سے کم اس کے خیال کے بہت

موافق فیصلہ تک پہنچتے ہیں.وان ہیمر کا فیصلہ یہ ہے کہ اس زمانہ میں جو قرآن موجود ہے اس کے

متعلق ہم ویسے ہی یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اصلی صورت میں محمد ( رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم) کا بنایا ہوا کلام ہے.جس یقین سے کہ مسلمان کہتے ہیں کہ وہ خدا کا غیر مبدل کلام ہے.نولڈ کے کا قول ہے:

"Slight clerical errors there may have been, but the

Qur'an of Othman contains none genuine element,

though sometimes in very strange order.Efforts of

European scholars to prove the existence of later

interpolations in the Qur'an have faild."

(Encyclopedia Britanica Edition 11 under Heading "Quran")

ممکن ہے کہ تحریر کی کوئی معمولی غلطیاں ( طرز تحریر ) ہوں تو ہوں.لیکن جو قرآن عثمان نے

دنیا کے سامنے پیش کیا تھا اس میں کچھ بھی بیرونی آمیزش نہیں ہے.گو اس کی ترتیب عجیب ہے.یورپین علما کی یہ کوششیں کہ وہ ثابت کریں کہ قرآن میں بعد کے زمانہ میں بھی کوئی تبدیلی ہوئی

ہے بالکل ناکام ثابت ہوئی ہیں.یہ وہ شہادتیں ہیں جو اسلام کے شدید ترین دشمنوں کی ہیں.اَلْفَصْلِ مَا شَهِدَ بِهِ الْأَعْدَاءَ

مگر با وجود اس واضح ثبوت کے دشمنانِ اسلام تعصب میں اندھے ہو کر اس حصن حصین کی دیواروں سے سر

ٹکراتے چلے آئے ہیں کہ کسی طرح یہ ثابت کر دیا جائے کہ قرآن کریم بھی دوسرے مذاہب کی کتب کی طرح

انسانی دست برد کا شکار ہو چکا ہے.ہر دور میں مخالفوں نے ہر ممکن کوشش کی اور زور لگایا اور ہر جائز وناجائز تدبیر کو

آزمایا مگر ہمیشہ ناکامی اور نامرادی کا طوق گلے کا ہار بنا.آج بھی شیطان کے چیلے اپنا زور لگا رہے ہیں اور آئندہ

بھی لگاتے چلے جائیں گے

مگر بدنصیبی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہو گا.آئندہ سطور میں ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ کس طرح اور کن ذرائع سے خدا تعالیٰ اپنے کلام کی

حفاظت کا وعدہ پورا کرتا چلا آرہا ہے اور کیا دلائل ہیں کہ آئندہ بھی حفاظت کا وعدہ پورا کرتا رہے گا.اس کے ساتھ

Page 10

الذكر المحفوظ

X

ساتھ ہم دشمنان اسلام کے ان وساوس کا جواب بھی ڈھونڈیں گے جو وہ اس کی حفاظت کے موضوع پر عام قاری

کے دل میں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں.زیر نظر کاوش میں حفاظت قرآن کے ذرائع کے مطالعہ کے ساتھ ساتھ اس موضوع پر اُٹھنے والے اہم

سوالات اور دانستہ طور پر نا واقف لوگوں کے دلوں میں پیدا کیے جانے والے شبہات کے ازالہ کو بھی مدنظر رکھا گیا

ہے اور اس ضمن میں 1995 میں سامنے آنے والی ایک گمنام معترض کی کتاب WHY I AM NOT A

MUSLIM میں حفاظت قرآن کے موضوع پر اُٹھائے جانے والے بنیادی اعتراضات کو مدنظر رکھا گیا ہے.اس گمنام معترض نے اپنا قلمی نام ابن وراق رکھا ہے.معترض کی کتاب کے ضمن میں یہ عرض کردوں کہ مصنف کے نا معلوم ہونے اور کتاب کے انداز سے یہ

احساس ہوتا ہے کہ ابن وراق ایک خیالی اور تصوراتی شخصیت ہے جبکہ یہ کتاب کسی کمیٹی کی مرتبہ ہے اور عین ممکن

ہے وہ کمیٹی عیسائیوں کی بنائی ہوئی ہو.کیوں کہ کتاب میں زیادہ تر عیسائی مصنفین کے حوالہ سے بات کی گئی ہے.اس پر ایک قرینہ یہ بھی قائم ہوتا ہے کہ حقیقت میں ابن وراق ایک مسلمان محقق اور عالم تھے جو کہ نویں صدی میں

پیدا ہوئے اور انہوں نے عیسائیت پر گراں قدر علمی کام کیا اور عیسائیت کے عقائد کی حقیقت ظاہر کی.شائد اسی

تعلق میں آج ابن وراق کے نام سے ایک خیالی پتلا گھڑا گیا ہے (واللہ اعلم ) لیکن اس کوشش میں کتاب میں

حقائق کے نام پر باتیں بھی خیالی ہی پیش کر دی گئی ہیں جن کا حقیقت سے دور کا بھی تعلق نہیں.یہ انداز نیا نہیں.متعصب دشمن اسلام دشمنی میں ایسے ہتھکنڈے بہت پہلے سے ہی اختیار کرتے آئے ہیں.اہل اسلام ہر زمانہ میں ایسے خناس صفت دشمن کے حملوں کا جواب دیتے رہے ہیں.حضرت مرزا غلام احمد

قادیانی مسیح موعود و مہدی معہود علیہ السلام نے بھی دفاع اسلام میں ایسے دشمنوں کے دانت کھٹے کیے جو چھپ کر

وار کرنا چاہتے تھے.پھر بیسویں صدی کے شروع میں جماعت احمدیہ کی طرف سے دفاع اسلام میں جاری کیے

گئے ایک انقلابی انگریزی رسالہ Review of Religions کے جنوری 1904 کے شمارہ میں بھی ایک گمنام پادری

کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے جو چھپ کر اسلام پر حملہ کرتا ہے.پھر اسی رسالہ کے 1907 کے ایک اردو

شمارہ میں بھی ایک ایسے عیسائی کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے جو اپنا نام ظاہر کیے بغیر اعتراضات کرتا

ہے.عین ممکن ہے کہ ہر دشمن اسلام جو اسلامی تعلیمات سے آگاہ ہے، جب بھی بے جا بغض اور دشمنی کی راہ

سے اعتراض کرے تو اس کے لیے سب سے آسان یہی راہ ہو کہ اعتراض کرتے ہوئے دُنیا کی نظروں سے خود کو

چھپالے تا کہ اپنے لچر اعتراضات کے جواب کے بعد ملنے والی ذلت اور نکبت سے بچ سکے لیکن خصوصیت سے یہ

مزاج عیسائی معترضین کا ہے اور سورۃ الناس میں درج پیشگوئی مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ہ کی صداقت کا

Page 11

xi

منہ بولتا ثبوت ہے.صرف یہی نہیں بلکہ جس طرح تمام مذاہب کے اہل علم تحقیق و جستجو کے بعد اب یہ تسلیم کرنے

لگے ہیں کہ یہ مذاہب اب اصل پیغام بھلا چکے ہیں اسی طرح دُشمنانِ اسلام چاہتے ہیں کہ اسلام کے بارہ میں بھی

ایسے اہل علم مل جائیں جو یہ ثابت کر دیں کہ اسلام بھی اپنے اصل کو کھو چکا ہے.لیکن جب انہیں ایسے مسلمان علماء نہیں

ملتے تو شکوک پیدا کرنے کے لیے مسلمان کہلانے والوں میں سے ایسے جہلاء کی تلاش میں رہتے ہیں جو اسلامی

تعلیمات سے ناواقف ہوں اور زبان درازی ، بلا ثبوت الزام تراشی اور ہرزہ سرائی میں اُن کے مددگار ہو سکیں.ابن وراق کا تعارف یہ کرایا گیا ہے کہ موصوف جے پورا نڈیا میں پیدا ہوئے اور پھر پاکستان تشریف لے

آئے یہاں سے Scottland تشریف لے گئے اور وہاں کسی یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں.مذہباً مسلمان ہیں اور

شیعہ فرقہ کے کسی مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں.کتاب کے مطالعہ سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے کہ مصنف یا کمیٹی نے مختلف مستشرقین کی کتب

میں سے صرف اعتراضات کو اکٹھا کیا ہے.یہ قلعی بھی کھل جاتی ہے کہ اسلام کے بارہ میں مختلف مستشرقین اور متقین

کی تحقیقات میں سے اپنے مطلب کا حصہ چن لیا گیا اور پورے شد ومد کے ساتھ پیش کیا گیا.جہاں جہاں تبصرہ کیا

ہے وہاں دیانت داری کو بالائے طاق رکھتے ہوئے انتہائی غلط بیانی سے کام لیا گیا ہے.کتاب کے مطالعہ سے یہ

بات عیاں ہوتی ہے کہ مقصد تنقیدی تحقیق نہیں اور نہ ہی حق کی تلاش مقصود ہے بلکہ کتاب کا مقصد عام قاری کو ایسی

بحثوں میں اُلجھانا ہے جن سے وہ شکوک و شبہات کی دلدل میں پھنس کر حق اور سچ کی جستجو سے ہی ہاتھ کھینچ لے.اسلام کے علاوہ تمام دیگر مذاہب کے مطالعہ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ تاریخی طور پر بہت کمز ور اور غیر مستند

ہونے کی وجہ سے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور حتمی طور پر کچھ علم نہیں ہوتا کہ اصل تعلیمات کیا تھیں.ہر طرف انسانی دست بُرد کی کارستانیاں ہی نظر آتی ہیں اور غور وفکر کرنے والا قاری شکوک وشبہات کی دلدل میں

گرفتار ہوتا چلا جاتا ہے.اب ایک چالا کی یہ کی جارہی ہے کہ کسی بھی طرح ان شکوک و شبہات کے سیلاب تند کا

رخ اسلام کی طرف موڑ دیا جائے.چنانچہ سادہ لوح لوگوں کو یہ باور کروانے کی کوشش کی جارہی ہے کہ جو

دوسرے مذاہب کا حال ہے وہی اسلام کا حال ہے اس لیے دو ہی راستے ہیں.یا تو اپنے مذہب سے ہی چھٹے رہو

خواہ وہ کیسا ہی ہے کیونکہ اسلام میں بھی تمہیں یہی کچھ ملے گا اور کچھ زیادہ نہیں ملے گا.دوسرا رستہ یہ ہے کہ مذہب

سے ہی کنارہ کش ہو جاؤ.جبکہ حقیقت میں معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے اور اسلام کے معاملہ میں بقول

Bosworth Smith نہ تو کوئی شخص خود کو جل اور فریب میں مبتلا کر سکتا ہے اور نہ کسی اور کو.موجودہ دور میں ایک

یہی مذہب ہے جو بالکل محفوظ ہے اور اسی کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہی مقصدِ زیست حاصل کیا جاسکتا ہے.دشمنان اسلام کی یہ کوشش بذات خود اس بات کا ثبوت بھی ہے یہ جنگ بین المذاہب بے شک ہے لیکن اصل

Page 12

الذكر المحفوظ

xii

میں طاغوتی طاقتیں اس کوشش میں ہیں کہ بنی نوع انسان مذہب سے ہی برگشتہ ہو جائے.اس لیے یا تو لوگوں کو

اُن مذاہب کی طرف بلایا جائے جواب اپنے اصل کو کھو چکے ہیں یا پھر اسلام سے بھی دُور کیا جائے.چنانچہ اس

کوشش میں جہاں اسلامی تعلیمات کو بگاڑ کر پیش کیا جاتا ہے وہیں یہ کوشش بھی کی جاتی ہے کہ سادہ لوح لوگ یہ

جھوٹ

بھی تسلیم کرلیں کہ دوسرے مذاہب کی طرح اسلام میں بھی اصل الہی پیغام کے ساتھ لوگوں کی گھڑی ہوئی

کہانیاں خلط ملط ہو چکی ہیں اور دوسرے مذاہب کی طرح اسلام بھی اپنے اصل کو کھو چکا ہے.جبکہ حقیقت اس

کے بالکل برعکس یہی ہے جو Bosworth Smith بیان کرتے ہیں کہ (اسلام کے ) یہاں حقائق ہیں نہ کہ

خیالات اور قیاسات اور ظنون اور طلسماتی کہانیاں.ہم بآسانی معلوم کر سکتے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے.“

اعتراضات کے جواب میں عام طور پر اعتراض کی نوعیت کے مطابق اور اُٹھائے جانے والے نکات کے

جواب دیے جاتے ہیں اور بلاضرورت تفصیل بیان نہیں کی جاتی.لیکن زیر نظر تصنیف میں اس پہلو کو مدنظر رکھا گیا

ہے کہ چونکہ کتاب 'WHY I AM NOT A MUSLIM‘ کا مقصد شکوک پیدا کرنا ہے نہ کہ تنقیدی تحقیق پیش

کرنا اس لیے اعتراضات کے جواب میں قاری کے ذہن میں پیدا ہونے والے اوہام کے ازالہ کی کوشش کی

جائے چنانچہ مد نظر یہ رہا ہے کہ ابن وراق کے اعتراضات کا جواب اسی صورت میں مکمل ہوگا جبکہ اس کے پیدا

کیے گئے شکوک کا قلع قمع کیا جائے اور حقائق اور دلائل اس طرح عام فہم انداز میں پیش کیے جائیں کہ ان کی روشنی

میں قاری کے دل میں یہ بات راسخ ہو کہ قرآن کریم کامل طور پر ایک محفوظ کتاب ہے.اس وجہ سے مطالعہ کے

دوران شائد یہ احساس ہو کہ جوابات عام نہج سے ہٹ کر کچھ زیادہ تفصیلی ہیں.اگر صرف اعتراضات کے جواب

دینا ہی مدنظر رکھا جائے تو کتاب کا مقصد پورا نہیں ہوگا.مثلاً اگر کسی اعتراض کی بنیا د جھوٹ پر ہے تو اگر اعتراض کا

غلط اور جھوٹ پر مبنی ہونا ہی ثابت کر دیا جائے تو کافی ہے جواب کی ضرورت نہیں اسی طرح جن اعتراضات کے حق

میں کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا ان کو دعوی بلا دلیل قرار دے کر چھوڑ دینا بھی عین درست ہوگا.لیکن اگر معترض کی

کتاب کے مقصد کو ظاہر کرنا اور اس مقصد کے حصول کی کوشش کو ناکام بنانا اس کاوش کا مقصد سمجھا جائے تو پھر ہر اُس

پہلو کو سامنے رکھنا ضروری ہوگا، جو ایک عام قاری کے دل میں شک پیدا کر سکتا ہے اور پھر اس شک کا عام فہم انداز

میں ازالہ کرنے کے لیے جس قدر بھی تفصیل بیان کرنی مناسب ہو، بیان کی جائے گی.پس اس کتاب میں یہ

طریقہ اپنایا گیا ہے تاکہ موجودہ دور میں لوگوں کے دلوں میں شبہات پیدا کرنے کی کوشش کو نا کام بنایا جائے اور اس

غرض کے حصول کے لیے تفصیل کے بیان سے پہلو تہی نہیں کی گئی.لیکن یہ خیال رکھنے کی بھی کوشش کی گئی ہے کہ

شک وشبہ کے ازالہ کی کوشش میں جواب

کو اتنا بھی پھیلا نہ دیا جائے کہ قاری کو بذات خود جواب

سمجھنے میں ہی مشکل ہو.ایک پہلو تکرار کا بھی ہے.کتاب میں اس بات کا خصوصی خیال رکھا گیا ہے کہ ہر اعتراض کے جواب میں

مضمون جامع ہو اور قاری کو ایک بات سمجھنے کے لیے بار بار گزشتہ صفحات کی طرف رجوع نہ کرنا پڑے.نیز ابن

Page 13

xiii

وراق جو قاری کو الجھانا چاہتا ہے، اس مذموم مقصد کو نا کام کرنے کے لیے اس کتاب میں قاری کی آسانی مدنظر

رکھی گئی ہے اور اس آسانی کے لیے بسا اوقات مضمون کو مختصر طور پر دہرایا بھی گیا ہے.پس یہ اعادہ اور تکرار مضمون

کی جامعیت اور اس کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے اور قاری کی آسانی کے لیے ضروری سمجھی گئی ہے.ایک اور بات اس ضمن میں درج کرنا مناسب معلوم ہوتی ہے کہ اعتراضات کے جواب دیتے ہوئے علما الزامی

طور پر معترضین کے مذہب اور ان کی کتب کی حقیقت بھی ظاہر کرتے اور بتاتے کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لوا بعینہ

یہی اعتراضات تمہارے مذہب اور کتابوں پر بھی پیدا ہوتے ہیں.پس اے نادانو ! تعصب اور اسلام پر حملہ کے

شوق میں اپنے ہی بخیے ادھیڑ رہے ہو.نتیجہ یہ ہوتا کہ بجائے لینے کے دینے پڑ جاتے.اب ابن وراق سے

منسوب اس کتاب میں اعتراضات کرنے کے لیے ایک چالا کی یہ کی گئی ہے کہ نا معلوم مصنف خود کو Secular

اور Rationalist ظاہر کرتے ہوئے عیسائیت اور یہودیت کے خلاف ایسا طرز عمل اپنا تا ہے کہ جواب دیتے

وقت عیسائیت اور یہودیت کی قلعی نہ کھولی جائے.اعتراض کرتے ہوئے رویہ یہ اختیار کرتا ہے کہ وہ کسی بھی

مذہب کا پیروکار نہیں مگر حوالے زیادہ تر عیسائی مستشرقین کے ہی دیتا ہے.نیز تعصب بھی وہی جھلکتا ہے جو بالعموم

ایک تنگ نظر اور متعصب مذہبی ملا کی میراث ہے اور خاص طور پر عیسائی مستشرقین میں اسلام کے خلاف ملتا

ہے.اگر چہ یہ کوئی ایسی وجہ تو نہیں کہ اس بنیاد پر ہم یہ موقف اختیار نہ کرسکیں کہ اگر یہ اعتراض اسلام پر یا قر آن پر

اُٹھاؤ گے تو نتیجہ تمام مذاہب اور اُن کے صحائف سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا لیکن پھر بھی کوشش زیادہ تر یہی کی گئی

ہے کہ جوابات میں تاریخی منطقی اور عقلی پہلو کو ہی مدنظر رکھا جائے اور ساتھ ساتھ قارئین کو یہ علم بھی ہوتا رہے کہ یہ

اعتراض صرف اسلام پر ہی نہیں بلکہ تمام ادیان عالم پر کیا جارہا ہے اور ابن وراق کو بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ خواہ کسی

بھی دجل سے کام لو، اسلام سے مقابلہ کرو گے تو نصیب میں نامرادی اور نکبت ہی لکھی جائے گی.چنانچہ زیر نظر کوشش میں اس پہلو کو مد نظر رکھا گیا ہے کہ اسلام ایسا کمزور اور مجبور نہیں ہے کہ اپنے خلاف

اُٹھائے جانے والے اعتراضات کے جواب کے سلسلہ میں دوسرے مذاہب کی کمزوریوں کے بیان کو بطور سہارا

استعمال کرے اور پھر ان مذاہب کا اپنی بنیادوں سے ہٹ جانا بھی علمی دنیا میں اب اتنا مسلم ہو چکا ہے کہ اس

کتاب میں زیادہ تفصیل سے ان کا بیان موجب طوالت اور تضیع اوقات ہوگا.چنانچہ برسبیل تذکرہ مختصر طور پر تو

اس حقیقت کو بیان کر دیا گیا ہے کہ ان اعتراضات کا شکار تمام مذاہب اور صحائف اس طرح ہوتے ہیں کہ کوئی

جواب بن نہیں پڑتا جبکہ اسلام ایک ایسا حصن حصین ہے کہ اس سے ٹکرا کر ہر اعتراض پاش پاش ہو جاتا ہے.اور

اسی محفوظ قلعہ کے اندر دوسرے مذاہب اور صحائف کو بھی پناہ لینا پڑتی ہے.اور دیانت دارانہ مطالعہ کے بعد یہی

نتیجہ نکلتا ہے کہ آخر کار مذاہب عالم کو اپنی سچائی کے ثبوت کے لیے اسلام سے بڑی اور کوئی دلیل نہیں مل سکتی.

Page 14

الذكر المحفوظ

xiv

فهرست عناوین

1

باب قرآن کریم کی لفظی محافظت تحریف قرآن کے ضمن میں لگائے

12

باتے

فصلا عہد نبوی میں جمع و تدوین قرآن جانے والے الزامات کے جوابات

1 شیطانی آیات 1 ابتداء نزول سے ہی کتابت قرآن کا اہتمام

103

105

قرآن کریم سے ثبوت

احادیث اور تاریخ سے ثبوت

iii جلد کاتبین وحی

iv معہد نبوی میں کتابت قرآن کا طریقہ اور ہی میں کتابت قرآن

V

ذرائع

15

17

21

24

2 واقعه ابی سرح

i لا خلاصه

رسول کریم ﷺ قرآن کریم میں کوئی

رد و بدل نہیں کر سکتے تھے

عہد نبوی میں قرآن کریم مکمل طور پر تحریری قرآن کریم سے ثبوت

صورت میں جمع ہو چکا تھا

2 حفظ قرآن کریم

الْفَضْلُ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْأَعْدَاءُ

* تلاوت قرآن

4 تعلیم القرآن

24

27

37

38

49

iiحمد محمد مست بُرہان محمد

110

118

119

123

126

آنحضرت کی صداقت اور دیانت پر 126

گواہیاں

صلى الله

حضور ﷺ نے ہر

قسم کی آسائش کو رد کر دیا

اور قرآن میں کوئی رد و بدل قبول نہ کیا

136

آنحضرت ﷺ نے ہر قسم کی تکلیف کا 141

قرآن کریم حافظہ سے محو نہ ہونے دینا خدا مقابلہ کیا مگر قرآن میں رد و بدل قبول نہ کیا

تعالی کی ذمہ داری تھی

آنحضور ﷺ کی سعی مبارک

iii صحابہ کی گواہی

iv مخالفین کی گواہی

60

66

68

69

فتوحات کے بعد کی زندگی آنحضور کے 148

رد و بدل نہ کرنے پر دلیل ہے

vi آنحضور ﷺ کی صداقت کا ایک ثبوت 153

آپ کا ایمان کامل فصاح عہدِ خلافت راشدہ میں جمع قرآن vi آنحضور ﷺ کی صداقت کا ثبوت: صحابہ کا 162

ہ صحابہ کے دور میں جمع قرآن سے مراد اور اس کا محرک 81 غیر متزلزل ایمان

iiحمد عہد خلافت صدیقی میں جمع قرآن کا طریق 87 4 رسول کریم ﷺ کو قرآن کریم میں کسی

iii حمید صحابہ کے دور میں قرآن کریم میں رد و بدل

ناممکن تھا

98

iv قرآن مجید کے اعراب ( حرکات ) و نقاط 100

رڈ و بدل کا موقع نہیں تھا

174

Page 15

256

257

269

الذكر المحفوظ

5

ترتیب قرآن

ترتیب آیات

حلا ترتیب سور

XV

6177

177

178

آیت رجم

حضرت عائشہؓ سے مروی روایت

رسول کریم ﷺ اور خلفا راشدین کا رجم کی

iii سورتوں کی ترتیب پر قرآن کریم کی اندرونی 181 سزا تجویز کرنا

گواہی

V

iv چه ترتیب سور پر احادیث اور روایات سے دلائل 184

رسول کریم کی لگوائی ہوئی ترتیب بدلی نہیں گئی 186

7

8

اختلاف مصاحف

اختلاف قراءت

i فرق حرکات (اعراب) vi قرآن کریم کی احزاب یا منازل میں تقسیم 195

vii لا خلاصه

vii یہ حکم و عدل علیہ السلام کا ارشاد

x قرآن کریم کی ترتیب نزولی کے بدلنے میں

X

حکمت

* قرآن کریم کا حسن بیان

xi آخری طریق فیصلہ

204

204

ا فرق حروف

iii د اختلاف لغت

Riv ایک تحقیق

9 207

213

228

متفرق الزامات

قرآن کریم کے لفظ ”قل“ پر اعتراض

285

289

289

291

310

311

311

ii اعتراض محققین کے مطابق قرآن کریم کی 321

xii قرآن کریم کی معنوی ترتیب اور اس کا بہت سی آیات الحاقی ہیں

دستور بیان

236 iii حفاظت قرآن کے ضمن میں مستشرقین کی 345

xiii قرآن کریم کا اسلوب بیان بطریق درس و تعلیم 237 گواہیاں

xiv لا ترتیب مضامین قرآن

XV

238 i7 حفظ قرآن پر اعتراض

قرآن کریم ا کا اسلوب بیان عام طرز پر نہیں ہے 241 قرآن کریم کی معنوی محافظت

xvi قرآن کریم مضمون کو اس کی طبعی ترتیب سے

xvii

بیان فرماتا ہے

نظام ترتیب قرآن، قوانین قدرت کے

مطابق ہے

244

245

باب

مسئله ناسخ و منسوخ

352

365

383

قرآن کریم کی دائمی حفاظت کا وعدہ ہے 394

iii قرآن کریم کے بعد اور کسی الہامی کتاب

xvi * ترتیب قرآن عالم جسمانی اور عالم روحانی کے نزول کی ضرورت نہیں

کے مطابق ہے

246

248

انڈیکس

xix قرآن کریم کی ترتیب بیان باعتبار ظاہر

انڈیکس آیات قرآن کریم میں اعادہ و تکرار اور اس کا حقیقی فلسفہ 252

XX

xxi خلاصه

xx * قرآن کریم کی اجزاء اور رکوعوں میں تقسیم

254

255

ii انڈیکس اعتراضات

iii انڈیکس اسماء

398

399

Page 17

1

باب اول

قرآن کریم کی لفظی محافظت

اگر تمام دنیا میں تلاش کریں تو قرآن مجید کی طرح خالص اور محفوظ کلام الہی

کبھی نہیں مل سکتا.بالکل محفوظ اور دوسروں کی دستبرد سے پاک کلام تو صرف

قرآن مجید ہی ہے.(حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی معہود علیہ السلام)

تمہید

فصل عہد نبوی میں جمع و تدوین قرآن کریم

پندرہ (15) ذیلی عناوین

3

12

فصاح عبد خلافت راشدہ میں جمع و تدوین قرآن کریم 77

چار(4) ذیلی عناوین

Page 19

3

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اللہ تعالیٰ سورۃ الحجر میں یہ مضمون بیان فرماتا ہے کہ قرآن کریم ایک ایسا نادر اور بے مثل کلام ہے کہ ایسے بہت

سے مواقع پیش آتے ہیں اور آتے رہیں گے کہ اس کی خوبیاں دیکھ کر کفار کے دل پر بھی رعب طاری ہو جاتا ہے.وہ بھی دل ہی دل میں کبھی حسرت کرتے ہیں کہ کاش ہم تسلیم کرنے والوں میں سے ہو جاتے.لیکن اس کے بعد

پھر اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹ جاتے ہیں اور اپنے تکبر نخوت اور انانیت کی وجہ سے اس پر ایمان نہیں لاتے

اور اپنی بدبختی کی وجہ سے صداقت کو پہچاننے کے باوجود قبول کرنے سے محروم رہتے ہیں.پھر مخالفت برائے

مخالفت میں ایسے اندھے ہو جاتے ہیں کہ جانتے بوجھتے ہوئے تمسخر کرتے اور خدا سے ٹکر لے بیٹھتے ہیں.ایسے

لوگ سمجھتے نہیں جب ہم نے ایک کلام اتارا ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنا مقصد حاصل کیے بغیر ہی مٹ جائے.وہ قائم رہے گا اور رکھا جائے گا اور اسے قبول نہ کرنے والے خود اپنا ہی نقصان کریں گے.فرمایا کہ اس کلام کی

مخاطب ساری دُنیا ہے پس اگر ساری دُنیا نے اسے نہ مانا اور ظلم و تعدی اور شرارت کی راہ سے مخالفت میں حد سے

بڑھ گئی تو ساری دُنیا تباہی کا شکار ہوگی.یہ سورت چار نبوی یا اس سے بھی پہلے نازل ہوئی جبکہ مسلمانوں کی ظاہری حالت بہت کمزور تھی.گنتی کے

مسلمان تھے اور وہ بھی زیادہ تر غر با.ایسے میں ٹکر لینے پر ساری دُنیا کو تباہ و برباد کر دیے جانے کے اندار اور تنبیہ

پر کفار حیرت کا اظہار کرتے اور مسلمانوں

کو تمسخر اور تضحیک کا نشانہ بناتے کہ تمہاری حالت تو ایسی ہے کہ ہم اس

چھوٹی سی بستی میں رہنے والے ہی جب چاہیں تمہیں مسل ڈالیں اور تم دُنیا پر فتح یاب ہونے کی بات کر رہے ہو.چنانچہ ایک طرف مسلمانوں سے استہزاء کرتے اور دوسری طرف بانی اسلام آنحضرت

صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے بارہ

میں کہتے کہ یہ تو ایک دیوانہ ہے (نعوذ باللہ ).قرآن کریم ان

کا یہ تمسخر ان الفاظ میں بیان کرتا ہے:

وَقَالُوْايَأَيُّهَا الَّذِى نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِكرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ (الحجر: 7)

اور انہوں نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر یہ ذکرا تارا گیا ہے یقینا تو دیوانہ ہے

پہلے انبیاء سے بھی تمسخر ہوالیکن انبیاء سے تمسخر کرنے والے ہمیشہ نا کام ہوئے اور انبیاء ہمیشہ کامیاب ہوئے اسی

طرح اب بھی ہوگا.خدا تعالیٰ اپنے سلسلہ کو کامیاب کرے گا.لوگ یہ نہیں خیال کرتے کہ خدا تعالیٰ پر افترا کرنا ایسی

بات نہیں کہ اس سے صرف نظر کیا جائے.خدا خود اس امر کی حفاظت کرتا ہے کہ اس پر افترانہ کیا جائے اور بچے کلام کو

خاص امتیاز عطافرماتا ہے.اس کی قبولیت کے سامان پیدا کر دیتا ہے اور جو اسے قبول کرتے ہیں انہیں ادنیٰ حالت

سے اٹھا کر کمال تک پہنچا دیتا ہے.پس اب بھی یہی مقدر ہے اگر مخالف پروا نہیں کرتے تو نہ کریں.تو اس خزانہ کو

Page 20

الذكر المحفوظ

4

تقسیم کرتا چلا جا اور جو اسے قبول نہیں کرتے انہیں سمجھاتا چلا جا اور خدا سے دعائیں کر.یوں تو مخالفین پر حجت تمام کرنے کے لیے قرآن کریم نے اپنے الہی کلام ہونے کے بہت سے دلائل بیان

ا

کیے ہیں لیکن اس بیہودہ تمسخر کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے الہی کلام ہونے کی ایک ایسی دلیل بیان

فرمائی جو اس دور کے منکرین کے لیے چینج کی حیثیت رکھتی تھی.جو لوگ کہتے تھے کہ تمہارا تو یہ حال کہ ہم تمہیں اسی

بستی میں کچل دیں گے ان

کو للکارا کہ تم کچلنے کی بات کرتے ہو لیکن ہم تمہیں بتائے دیتے ہیں کہ اس کلام کی

حفاظت ہم خود کریں گے.چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحفِظُونَ - (الحجر: 10 )

یعنی یقیناً ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں.تم نے اسلام کو کیا کچلنا ہے، اسلام کے پیغام میں ادنیٰ سا تغیر و تبدل بھی نہیں کر سکو گے.تمہاری یہ خوش فہمی

تمہارے دیکھتے دیکھتے حسرت میں بدل جائے گی اور تم اپنی ان کوششوں میں اور حسرتوں میں ناکام و نامرادر ہو

گے اور اسی نامرادی میں مرو گے.تمہارے نقشِ قدم پر چلنے والی تمہاری نسلیں بھی انہی حسرتوں کو سینوں میں لیے

اس دُنیا سے کوچ کر جائیں گی پھر اُن کی نسلیں اور پھر اُن کی نسلیں اور نسلاً بعد نسل اسلام اور اسلام کے پیغام کو

نابود کرنے کی کوششیں کرنے والے اپنے نامراد انجام کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے قیامت تک انہی حسرتوں

کی آگ میں جلتے اور مرتے چلے جائیں گے مگر کسی دشمن کو سی زمانہ میں بھی اپنی مراد نہ آتی دیکھنا نصیب نہیں ہوگی.حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفتہ امسیح الثانی المصلح الموعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

یہ ایک نہایت ہی زبردست آیت ہے اور ایسی عجیب ہے کہ اکیلی ہی قرآن مجید کی صداقت

کا بین ثبوت ہے.اس میں کتنی تاکیدیں کی گئی ہیں.پہلے ان لایا گیا ہے پھر نا کی تاکید نخن

سے کی گئی ہے اور پھر آگے چل کر ایک اور ان اور لام لایا گیا ہے.گویا تا کید پر تاکید کی گئی ہے.کفار نے إِنَّكَ لَمَجْنُون کے جملہ میں دوہری تاکید سے کام لے کر تمسخر کیا تھا.اس کے

جواب میں اللہ تعالی تاکید کے چار ذرائع استعمال کرتا ہے اور فرماتا ہے.إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ

وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ (الحجر: 10) سنو! ہم نے ہاں یقیناً ہم نے ہی اس شرف وعزت والے

کلام کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا ہے اور ہم اپنی ذات کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یقیناً

ہم اس کی خود حفاظت کریں گے.اللہ اللہ کتنازور ہے اور کس قدر حتمی وعدہ ہے.( تفسیر کبیر جلد سوم زیر تفسیر المجر آیت 10 صفحہ 50)

اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ ایک اتفاق ہے کہ قرآن شریف آج تک محفوظ ہے؟ اسلامی تاریخ بتاتی ہے کہ یہ

Page 21

5

اتفاق نہیں بلکہ اس کی ظاہری حفاظت کے لیے خدا تعالیٰ نے دو بنیادی انتظامات فرمائے جن کا ذکر اس سورت کے

شروع ہی میں کیا گیا ہے.ابتدائے نزول ہی سے اس کی آیات لکھی جانے لگیں اور اس کی حفاظت کا سامان کیا

گیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہر زمانہ میں اسے ایسے عشاق عطا کیے جو اس کے ایک ایک لفظ کو حفظ کرتے اور رات دن

خود پڑھتے اور دوسروں کو سناتے ہیں.اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے کسی نہ کسی حصے کا نمازوں میں

پڑھنا فرض مقرر کر دیا اور شرط لگادی کہ کتاب میں سے دیکھ کر نہیں بلکہ حفظ کر کے پڑھا جائے.ایسے آدمیوں کا مہیا کرنا جو اسے حفظ کرتے اور نمازوں میں پڑھتے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت

اور آپ کے اختیار سے

باہر تھا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ کہ ایسے

لوگ ہم پیدا کرتے رہیں گے جو اسے حفظ کریں گے.آج اس اعلان پر پندرہ سو سال ہو چکے ہیں اور قرآن مجید

کے کروڑوں حافظ گزر چکے ہیں اور آج بھی بے شمار حافظ ملتے ہیں جنہیں اچھی طرح سے قرآن کریم یاد ہے.ایک ذریعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کے لیے یہ مقرر فرمایا کہ ایسے سامان کر دیے کہ قرآن مجید

اپنے نزول کے معا بعد تمام دنیا میں پھیل گیا اور یوں اس میں تغیر و تبدل کا امکان ہی نہیں رہا.ایک ذریعہ قرآن مجید کی حفاظت کا یہ تھا کہ اسلامی علوم کی بنیاد قرآن مجید پر قائم ہوئی جس سے اس کی

ہر حرکت وسکون محفوظ ہو گئے.مثلاً نحو پیدا ہوئی تو قرآن مجید کی خدمت کے لئے.پھر مسلمانوں نے علم تاریخ

ایجاد کیا تو قرآن مجید کی خدمت کی غرض سے کیونکہ قرآن مجید میں مختلف اقوام کے بیان شدہ حالات آئے تھے

اُن کی تحقیق کے ساتھ ساتھ باقی دنیا کے حالات بھی جمع کر دیے.پھر علم حدیث شروع ہوا تو قرآن مجید کی

خدمت کے لیے تاکہ معلوم ہو سکے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے کیا معنے بیان فرمائے ہیں.پھر اہل فلسفہ کے قرآن مجید پر اعتراضات کے دفعیہ کے لیے مسلمانوں نے علوم فلسفہ کی تجدید کی اور علم منطق

کے لیے نئی اور زیادہ حق راہ نکالی.پھر مسلمانوں میں طب کی بنیاد بھی قرآن مجید کے توجہ دلانے پر ہی قائم ہوئی.اسی طرح نحو میں مثالیں دیتے تو قرآن مجید کی آیات کی اور ادب میں بھی بہترین مجموعہ قرآن مجید کی آیات کو

قرار دیا گیا.غرض ہر علم میں آیات قرآنی کو بطور حوالہ نقل کیا جاتا.مسلمانوں میں قرآن کریم کے خدمت کے لیے

دیگر علوم کی طرف رجوع کا ایک ضمنی فائدہ یہ بھی ہوا کہ پہلی کتابوں سے تو دنیوی علما کا طبقہ سخت بے زار تھا لیکن

مسلمانوں میں سے ان علوم کے ماہر ہمیشہ قرآن مجید کے خادم رہے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم سچے علوم

کا دشمن نہیں بلکہ مؤید ہے.مشہور مستشرق قلب کے حتی اس بارہ میں رقم طراز ہیں:

قرآن صرف ایک مذہب کا دل اور آسمانی بادشاہت کا رستہ دکھانے والا نہیں بلکہ وہ علوم و

Page 22

الذكر المحفوظ

6

فنون اور سائنس و حکمت کا نچوڑ اور ایسی تاریخی دستاویز ہے جس میں ارضی بادشاہت کے قوانین

بھی پیش کیے گئے ہیں.“

پھر لکھتے ہیں:

تاریخ عرب از فلپ کے حتی ، ناشر : آصف جاوید برائے نگارشات، باب 5 صفحہ 35 )

مسلمانوں کے نزدیک دینیات، فقہ اور سائنس دراصل ایک ہی شمع کی کرنیں ہیں.لہذا

تعلیم و تربیت کے لیے قرآن سائنس کے رہنما اور ایک درسی کتاب کی حیثیت اختیار کر جاتا

ہے.دُنیا کی سب سے بڑی اسلامی یونیورسٹی جامعہ الازہر جیسے ادارے میں اس کتاب کو اب

بھی سارے نصاب کی اساس قرار دیا جاتا ہے.“ (حوالہ مذکورہ صفحہ 37 )

قرآن کریم کی زبان نے دُنیا بھر کے مسلمانوں کو یکجا کیا اور انہیں ایک زبان قرآن کی زبان پر جمع کیا.ہر مسلمان جو قرآن کریم سیکھتا ہے اس زبان سے واقف ہوتا ہے.چنانچہ فلپ کے حتی لکھتے ہیں:

شام، عرب اور مصر کی طرح عراق اور مراکش میں ہر جگہ وہی کلاسیکل عربی زبان رائج ہے

جس کی تشکیل قرآن نے کی.“

(حوالہ مذکورہ صفحہ 37 )

دوسرے مذاہب کی کتب اپنے پیرو کاروں کو یکجا کیا کرتیں وہ تو خود اپنی زبانوں کو بھی زندہ نہ رکھ سکیں.مثلاً

وید کے بارہ میں اگر یہ فرض بھی کر لیا جائے کہ وہ لفظاً محفوظ ہیں تو بھی وہ کتاب کامل ہونے کے لحاظ سے محفوظ نہیں

کیونکہ جس زبان میں وہ نازل ہوئے وہ محفوظ نہیں رہی اس لیے اس کے معانی بالکل مشتبہ ہو کر رہ گئے ہیں.ان ظاہری سامانوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ایک ایسا ذریعہ بھی مقرر کیا جو غیر اللہ کے

دخل سے بکلی پاک ہے اور وہ ہے الہام کا ذریعہ.یعنی قرآن کریم کی معنوی حفاظت کے لیے امت محمدیہ میں

مجد دین اور مامورین کی بعثت ہوتی رہے گی.چنانچہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کو بشارت

دیتے ہوئے فرمایا:

إِنَّ اللهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْس كُلَّ مِئَةَ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِيْنَهَا

(سنن ابی داؤد کتاب الملاحم باب ما جاء في قرن المائة)

یعنی اس امت کے لیے ہر صدی کے سر پر تجدید دین کے لیے اللہ تعالیٰ ضرور اپنے بندے مبعوث کرتا رہے گا.چنانچہ ایسا ہی ہوا اور ہر دور میں اللہ تعالیٰ کے الہام سے تائید یافتہ بندے قرآن کریم کی صحیح تعلیم سے دُنیا کو

فیضیاب کرتے رہے.چودہویں صدی کے سر پر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق

Page 23

7

حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی معہود علیہ السلام تشریف لائے.آپ نے فرمایا:

یا درکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کیلئے غیور ہے.اس نے سچ فرمایا ہے إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا

لَهُ لَحفِظُون (الحجر: 10) اس نے اس وعدہ کے موافق اپنے ذکر کی محافظت فرمائی اور مجھے مبعوث کیا

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدہ کے موافق کہ ہر صدی کے سر پر مجدد آتا ہے اس نے مجھے

صدی چہار دہم کا مجدد کیا جس کا نام کا سر الصلیب بھی رکھا ہے.ہم اس سے تائید میں پاتے

ہیں اور اس کی نصرتیں ہمارے ساتھ ہیں.( ملفوظات جلد دوم صفحہ 371-370)

اس تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ قرآنِ کریم کی پیروی سے وصالِ الہی کا مرتبہ پانے والے لوگ پیدا ہوتے

رہیں گے اور جب تک قرآن کریم کی پیروی کی برکت سے مجدد اور مامور اس امت میں پیدا ہوتے رہیں گے یہ

ثابت ہوتا رہے گا کہ قرآن کریم محفوظ ہے کیونکہ ذکر کے ایک معنے شرف اور نصیحت کے بھی ہیں.قرآن کریم

کا نام ذکر اس لیے رکھا گیا کہ اس کے ذریعہ سے اس کے ماننے والوں کو شرف اور تقویٰ حاصل ہوگا.پس انا

نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِكرَ وَإِنَّا لَهُ لَحفِظُونَ میں اللہ تعالیٰ اس امر کی طرف بھی اشارہ فرماتا ہے کہ یہ کلام جس سے

ماننے والوں کو شرف اور عزت اور تقویٰ ملے گا ہمارا ہی نازل کردہ ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں یعنی ان دعووں

اور وعدوں کو عملاً پورا کرنا ہمارا ہی کام ہے.اگر اس کی یہ صفات ظاہر نہ ہوں تو گویا اس کی تعلیم ضائع ہوگئی مگر ہم

ایسا نہیں ہونے دیں گے.آغاز وحی سے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے زیر نگرانی قرآن کریم تحریری طور پر محفوظ کیا جانے لگا.یوں ابتدا سے ہی اس کا ایک مخصوص متن تھا جو ایک تو اتر کے ساتھ ہم تک پہنچا.ہر دور میں اس امر کی عقلی نفلی اور

اجتماعی گواہی موجود رہی ہے کہ جو متن قرآن کریم کا آج ہمارے پاس موجود ہے وہ بعینہ وہی ہے جو آپ نے دُنیا

کو دیا تھا.آپ پر جو بھی وحی نازل ہوتی آپ اسے اسی وقت لکھوا لیتے تھے.پھر ہر طرح تسلی کرنے کے بعد

چنیدہ صحابہ کو حفظ کر وادیتے جو حفظ کے سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے دیگر صحابہ کو حفظ کراتے.علاوہ ازیں جب

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا کر صحابہ کو حفظ کرا دیتے تو پھر مختلف صحابہ اس نئی وحی کی نقول اپنے لیے بھی تیار

کر لیتے.یہ حفظ اور تحریرات گاہے گاہے آپ کی خدمت میں پیش کر کے مستند بنالی جاتیں.اس درجہ احتیاط اور

اخلاص کے ساتھ ساتھ بہت کثرت سے ہر تازہ وحی کو حفظ اور تحریری صورت میں محفوظ کیا جاتا کہ اس میں کسی قسم

کی تحریف کا راہ پا جانا ممکن نہیں رہتا تھا.پھر آپ وقتا فوقتا

صحابہ کے پاس محفوظ قرآن کریم کو چیک کرتے رہتے.اس کے ساتھ ساتھ تعلیم القرآن کا باقاعدہ ایک انتظام کے ساتھ سلسلہ جاری تھا جس کے نگرانِ اعلیٰ آپ صلی

Page 24

الذكر المحفوظ

8

اللہ علیہ والہ وسلم خود تھے.علاوہ ازیں صحابہ خود بھی عشق قرآن میں سرشار ہونے کی وجہ سے کثرت سے اس کی

تلاوت کرتے.گھروں میں، سفر و حضر میں، نمازوں میں، مجالس وغیرہ میں کثرت سے تلاوت ہوتی.غرض

اُترنے والی نئی وحی کی احتیاط کے سارے تقاضے پورے کرتے ہوئے اس طرح حفاظت، اشاعت اور پھر بار بار

دہرائی ہوتی کہ اس کا بدلنا یا بھولنا ناممکن ہو جاتا.صحابہ اس یقین کامل سے لبریز تھے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم پر

نازل ہونے والا کلام ، کلام الہی ہے اور اس میں ان کے لیے نجات کا سامان ہے.چنانچہ وہ والہانہ محبت کے ساتھ

اس کی حفاظت اور تعلیم و تدریس میں منہمک رہتے اور نازل ہونے والی ہر آیت کو نزول کے ساتھ ساتھ فوراً حفظ

کرتے جاتے.صحابہ اپنا اپنا حفظ کیا ہوا قرآن کریم کا حصہ ایک دوسرے کو بھی سنایا کرتے اور اس بات کی کڑی

نگرانی رکھتے کہ کلام الہی میں ادنی اسی کمی بیشی بھی نہ ہو.اگر کبھی ادنی سا بھی شک ہوتا تو معاملہ فوراً رسول کریم صلی

اللہ علیہ والہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے اور آپ سے رہنمائی کی جاتی.جب رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس وقت خدا تعالیٰ کی طرف سے آپ پر نازل ہونے

والا یہ کلام آپ کی نگرانی میں تحریری طور پر صرف انصار مدینہ میں سے کم از کم پانچ صحابہ کے پاس پانچ نسخوں کی

صورت میں ایک معین متن کی شکل میں جمع کیا جاچکا تھا.پھر دیگر صحابہ کے تیار شدہ ذاتی نسخوں کے علاوہ آپ پر

نازل ہونے والی وحی کی بے شمار متفرق تحریرات موجود تھیں جو براہ راست آپ کے حضور پیش کر کے مستند بنائی گئی

تھیں جن پر آپ نے مہر تصدیق ثبت فرمائی تھی.پھر بلا مبالغہ ہزاروں ہزار حفاظ موجود تھے جنہوں نے آپ کی

وساطت سے اتری ہوئی خدائی راہنمائی کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا تھا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے

حضور تلاوت کر کے اس کی درستگی کی تصدیق کر والی تھی.یہ امر عام فہم ہے کہ کسی بھی شخص کے مزاج اور طبیعت کا اس کی شخصیت پر اثر ہوتا ہے.کسی کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا

پھرنا، معاشرت،سوچنے کا انداز ان سب کا ان نتیجوں سے تعلق ہوتا ہے جو وہ اپنے ماحول اور مختلف امور کے

مطالعہ سے اخذ کرتا ہے.مستشرقین اور محققین کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے.ہر مطالعہ کرنے والے پر یہ حقیقت بھی واضح ہے کہ ہر شخص کے طبعی رجحان اور ذہنی میلان کی سمت کا اس کے

اعمال پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے.جن لوگوں کا مزاج نسبتاً سخت ہوتا ہے وہ بعض اوقات اصلاح معاشرہ کے لیے

نسبتا سخت رویہ اپنانے والے کو پسند کرتے ہیں جبکہ نرم دل لوگ وعظ و نصیحت کو زیادہ پسند کرتے ہیں.یہ ایک عام

فہم اور مسلّمہ حقیقت ہے چنانچہ زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں.طبائع کے اس اختلاف کی وجہ سے بعض

اوقات قطع نظر اس کے کہ متوازن اور بہترین طریق کیا ہے ایک طرز عمل ایک شخص کے دل کو بھاتا ہے اور کسی

دوسرے کے دل کو نہیں بھاتا اور اس کے نزدیک مزید بہتر صورت موجود ہوتی ہے.دوسری طرف یہ بھی حقیقت

Page 25

9

ہے کہ بعض دفعہ ایک محقق بعض حقائق کو بیان کرنے پر اس طرح مجبور ہو جاتا ہے کہ چاہتے ہوئے بھی اپنی سوچ

کے مطابق نتیجہ اخذ نہیں کر سکتا اور واضح طور پر اعتراف کرتا ہے کہ حقائق کا مجموعی مطالعہ ہمیں فلاں نتیجہ اخذ کرنے

پر مجبور کرتا ہے.اس کا انداز بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ یہ نتیجہ اخذ کر کے یا اس حقیقت کا اعتراف کر کے دلی طور پر خوش تو

نہیں

لیکن اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا.مغربی محققین اور مستشرقین کے ہاں اسلام کے بارہ میں تحقیق میں بالعموم تعصب اور اسلام دشمنی کا عنصر بہت

حد تک

کارفرما دکھائی دیتا ہے.ایک خاص طرز فکر ، بنیادی اسلامی مآخذ سے نا آشنائی ، عربی سے عدم واقفیت اور

مخالفانہ اور متعصب اُٹھان کی وجہ سے مستشرقین کی تحقیقات میں بار ہا یہ نظر آتا ہے کہ واضح حقائق کو عمداً نظر انداز

کیا جارہا ہے اور بلاوجہ تنقید کی جارہی ہے جو اکثر اوقات تحقیق کے اپنے مسلمہ اصولوں کے بھی خلاف ہوتی ہے لیکن

اس رویہ کے باوجود تحقیق کے کچھ میدان ایسے ہیں جہاں بسا اوقات تمام تر حقائق پر نظر ڈالنے کے بعد وہ بھی مجبور

ہو جاتے ہیں کہ اپنی مرضی کے خلاف اور درست نتیجہ نکالیں.گو ایسے موقعوں پر الفاظ میں تعصب تو وہی جھلک رہا

ہوتا ہے جو دل میں ہوتا ہے لیکن کوئی بس نہیں چلتا.چنانچہ محافظت قرآن شریف کے میدان میں کچھ ایسا ہی نظارہ

نظر آتا ہے.قرآن کریم کے محفوظ ہونے کے بارہ میں حقائق ایسے روشن اور واضح ہیں کہ جن کا مطالعہ کرنے والا

ہر دیانت دار محقق با وجود نظریاتی اختلاف اور مخالفت کے اس بات کا کھلم کھلا اظہار کرتا ہے کہ قرآن کریم بلاشبہ

محفوظ ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی.پیش لفظ میں ویلیم میور اور نولڈ یکے کی مثال گزر چکی ہے.لیکن دشمنی اور تعصب میں حد سے گزرنے والے کچھ سر پھرے ایسے بھی ہیں جن کی عقلیں اس درجہ موٹی ہیں

کہ وہ سمجھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے روشن کیے ہوئے اس چراغ کو اپنے مونہوں کی پھونکوں سے بجھانے میں کامیاب

ہو جائیں گے.وہ سمجھتے ہیں کہ گزشتہ زمانوں میں ان کے عمائدین کو شائد پورا پورا موقع نہیں ملا اس لیے نامرادی

کے داغ چہروں پر سجائے گزر گئے.ہم آج پھر زور لگائیں تو کامیاب ہو جائیں گے.ان میں سے ایک محقق ابن وراق

نے اس بات کو پس پشت ڈال کر کہ خدا تعالیٰ قرآن کریم کی حفاظت کا خود ضامن ہے اور اس حقیقت کی صداقت کا

ثبوت پندرہ صدیوں پر محیط عرصہ ہے، حفاظت قرآن پر ایک مرتبہ پھر حملہ کرنے کی جرات کی ہے.لکھتا ہے:

We need to retrace the history of the Koran text to

understand the problem of variant versions and variant

readings, whose very existence makes nonsence of the

muslim dogma about the Koran.As we shall see, there is

no such thing as the Koran; there never has been a

definitive text of this holy book.When a Muslim

dogmatically asserts that the Koran is the word of God,

we need only ask "Which Koran?" to undetermine his

certainty.

Page 26

10

الذكر المحفوظ

After Muhammad's death in A.D.632, there was no

collection of his revelations.Consequently, many of his

followers tried to gather all the known revelations and

write them down in codex form.Soon we had the

codieced of several scholars such as Ibn Mas`ud, Ubai b.Kab, Ali, Abu Bakr, al-Ash`ari, al Aswad, and others.As

Islam spread, we eventually had what became known as

the Metropolitan Codices in the centers of Mecca,

Medina, Damascus, Kufa and Basra.As we saw earlier,

Uthman tried to bring order to this chaotic situation by

canonising with Medinan Codex, copies of which were

sent to all the metropolitan centers with order to destroy

all the other codices.(Ibn Warraq: Why I am Not A Muslim, Prometheus Books, New

York, 1995, under heading; The Koran: Pg 108-109)

ہمیں مختلف versions اور مختلف قراءتوں کے مسائل کو سمجھنے کے لیے قرآنی متن کی

تاریخ کو دوبارہ کھنگالنے کی ضرورت ہے جن کا وجود ہی قرآن کریم کے بارہ میں مسلمانوں کے

عقیدہ کا بودا پن ثابت کرنے کے لیے کافی ہے.جیسا کہ ہم دیکھیں گے کہ قرآن نام کی کسی چیز

کا کوئی وجود ہی نہیں.اس مقدس کتاب کا کوئی خاص متن کبھی بھی سامنے نہیں آیا.جب ایک

مسلمان اپنے اس عقیدہ کا اظہار کرتا ہے کہ قرآن خدا کا کلام ہے تو ہمیں اس کا یقین متزلزل

کرنے کے لیے صرف یہی پوچھنا کافی ہوتا ہے کہ کون سا قرآن؟“

(حضرت) محمد (ﷺ) کی وفات 632ء کے بعد آپ پر نازل ہونے والی وحی کا کوئی

مجموعہ موجود نہیں تھا.دریں اثناء آپ کے بہت سے صحابہ نے تمام معلوم وحی کو جمع کرنے کی کوشش

شروع کر دی اور اسے متن کی صورت میں لکھ لیا.چنانچہ جلد ہی بہت سے علما، جیسے ابن مسعود،

أبي بن کعب، علی، ابوبکر ، الاشعری، الاسود اور دوسرے صحابہ (رضوان اللہ علیہم اجمعین ) کے

مجموعے دستیاب تھے.اسلام کے پھیلتے ہی ہمارے پاس آخر کار چند مرکزی صحائف اکٹھے ہو گئے

جو مکہ، مدینہ دمشق، کوفہ اور بصرہ میں تھے.جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ عثمان نے صحیفہ کی اس نا گفتہ بہ

حالت کی مدنی صحیفہ کے مطابق تدوین کے ذریعہ اصلاح کی کوشش کی جس کی نقول اس حکم کے ساتھ

دوسرے نئے اسلامی مراکز میں بھجوادی گئیں کہ دیگر تمام نسخہ ہائے قرآن تلف کر دیے جائیں.اس چھوٹے سے بیان میں ابن وراق جتنا جھوٹ بھر سکتا تھا اس نے بھر دیا ہے.خصوصاً پہلے پیرے میں کیے

ہوئے جھوٹے دعوے کو سچا ثابت کرنے کے لیے دوسرے پیرے میں مزید تلبیس ، جھوٹ اور فریب سے کام لیا

ہے.حالانکہ یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ قرآن کریم کا کبھی بھی کوئی مخصوص اور معتین متن نہیں رہا اور آپ کی وفات کے

Page 27

11

بعد لوگوں نے جو حصہ ہائے وحی ملے انہیں لکھ لیا.اس اعتراض کے جواب کے لیے ہم ابن وراق کی خواہش کے

مطابق تاریخی حقائق کی روشنی میں قرآن کریم کی جمع و تدوین کے مراحل پر نظر ڈالتے ہیں.قرآن کریم کی جمع و تدوین کا زمانہ در اصل حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم اور خلافت راشدہ کے دور

تک ممتد ہے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگرانی میں قرآن کریم کو ہر طرح محفوظ کر چکے تھے اور اس کا متن

اور اس کی تعلیمات آپ کے حین حیات ہی شائع ہو چکی تھیں.آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ

نے قرآن کریم کی جو گراں قدر خدمات سرانجام دیں اُن میں قرآن کریم کی تحریر کو کمال احتیاط اور دیانت داری

کے ساتھ ایک جلد میں ایک مستند مرکزی نسخہ کی شکل میں پیش کرنا، اختلاف قراءت کا حل اور کثرتِ اشاعت

شامل ہے.ذیل کی سطور میں ہم الگ الگ فصول میں ان دونوں ادوار کا تاریخی مطالعہ کریں گے کہ کس طرح خدا

تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت اور اس کی جمع کے وعدہ کو معجزانہ رنگ میں پورا فرمایا.اس بحث کے تاریخی پہلو کو بنیادی طور پر ہم دوحصوں میں تقسیم کرتے ہیں.1.حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی حیات مبارکہ میں قرآن کریم کی جمع و تدوین اور

2 - خلافت راشدہ کے دور مبارک میں قرآن کریم کی جمع و تدوین

Page 28

الذكر المحفوظ

12

عہد نبوی میں جمع و تدوین قرآن

قرآن کریم حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم پر ساڑھے بائیس سال سے زائد عرصہ میں نازل ہوا.نزول کی یہ انتہائی معمولی رفتار قرآن کریم کی ایک ایسی خصوصیت ہے جس کے بے شمار فوائد اور حکمتیں پوشیدہ

ہیں.ان میں سے ایک فائدہ حفاظت کے ذرائع کے حوالہ سے بھی ہے.قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

و قُرْآنًا فَرَقْنهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاس عَلى مُكْثٍ وَ نَزَّلْنَهُ تَنْزِيلًا (بنی اسرائیل : 107)

ترجمہ: اور قرآن وہ ہے کہ ہم نے اسے ٹکڑوں میں تقسیم کیا ہے تاکہ تو اسے لوگوں کے

سامنے ٹھہر ٹھہر کر پڑھے اور ہم نے اسے بڑی قوت اور تدریج کے ساتھ اتارا ہے

علامہ زرکشی لکھتے ہیں کہ قرآن مجید کا زمانہ نزول بائیس سال پانچ ماہ اور چودہ دن ہے.( بدرالدین محمد بن عبد الله الزرکشی : البرهان فی علوم القرآن.الجزء الاول صفحہ 314

ناشر دار احياء الكتب العربية ،مصر)

حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ اپنی ایک تحقیق یہ بیان فرماتے ہیں کہ نزول کی اوسط رفتار، فی آیت

روزانہ بھی نہیں بنتی کیونکہ ایام نبوت تقریباً 7970 بنتے ہیں.جبکہ آیات قرآنی 6236، الفاظ کی تعداد 77934

ہے.اس لحاظ سے فی آیت اوسطاً 12 الفاظ بنتے ہیں جبکہ نزول روزانہ اوسطاً 9 الفاظ کا ہوا.ہر آیت یا کسی بھی

قرآنی حصہ کے نزول کے ساتھ ہی آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم فوری طور پر مقررشدہ لوگوں میں سے کسی کا تب کو

بُلا کر اس نئی نازل ہونے والی وحی کو اپنی نگرانی میں تحریری شکل میں بھی محفوظ کروا لیتے اور صحابہ کو حفظ بھی

کروا دیتے.آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا حافظہ اور عربوں کا حافظہ ذہن میں رکھ کر جب غور کریں کہ اس شان

کے حافظہ کے ساتھ اتنی کم رفتار سے نازل ہونے والا قرآن جو نزول کے وقت ہی تحریر کے ساتھ ساتھ حفظ کی

صورت میں سینوں میں بھی محفوظ ہوتا جار ہا تھا اور دن رات اس کی درس و تدریس کا ایک سلسلہ جاری رہتا جس کی

نگرانی آپ کرتے تھے ، تو معلوم ہوتا ہے کہ ناممکن ہے کہ کوئی لفظ بھی محفوظ ہونے سے رہ جا تا.نزول کی اوسط

رفتار نکالنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اندازہ ہو سکے کہ قرآن کریم کے نزول کی رفتار عام طور پر اتنی کم تھی کہ اس کی

حفاظت اور اشاعت کرنے کے حوالہ سے کسی قسم کی مشکل پیش نہیں آتی تھی.بلکہ انتہائی آسانی سے یہ تمام مراحل

طے پاجاتے تھے اور ہنگامی بنیادوں یا جلد بازی سے کاموں میں جو سقم رہ جایا کرتے ہیں، یہ کتاب ان سے بکتی

پاک تھی.یہ انداز نزول اپنے اندر بہت سی حکمتیں سموئے ہوئے ہے جن کا محافظت قرآن سے براہِ راست تعلق

Page 29

عہد نبوی میں جمع و تدوین قرآن

ہے.اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے:

13

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةٌ وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ

فُؤَادَكَ وَ رَتَّلْنَهُ تَرْتِيلاً - (الفرقان: 33 )

ترجمہ: اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہیں گے کہ اس پر قرآن یک دفعہ کیوں نہ اُتارا گیا.اسی طرح ( اُتارا جانا تھا) تا کہ ہم اس کے ذریعہ تیرے دل کو ثبات عطا کریں اور (اسی طرح)

ہم نے اسے بہت مستحکم اور سلیس بنایا ہے.اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن کریم کے آہستہ آہستہ نزول کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور

مومنین کے دلوں میں راسخ کرنے اور اس کو حرز جان بنانے میں بنیادی کردار ہے.چنانچہ یہ کئی طرح سے ہوا :

اول: اگر ایک ہی دفعہ سارا قرآن کریم نازل ہو جاتا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے استدلال کرتے

رہتے تو آپ کے دل کو ایسی تقویت حاصل نہیں ہو سکتی تھی جیسے کسی امر کے متعلق فوراً کلام الہی کے نزول سے

ہوسکتی ہے.وہ لطف اور اثبات آپ کو اجتہاد اور استدلال سے نہیں ملنا تھا جو عین ضرورت کے وقت خدا کے

ہم کلام ہونے سے ملتا تھا.دوم: جو کتاب ساری دُنیا کے لیے آئی اس کا محفوظ رکھنا اس طرح آسان ہوگیا کہ اسے نزول کے ساتھ ساتھ ہی تحریری

طور پر اور حفظ کے ذریعے محفوظ کیا جاتا.اگر اکٹھا نازل ہوتا تو پھر وہی حفظ کر سکتا جو اپنی ساری زندگی اس کام کے لیے

وقف کر دیتا.مگر اس طرح نزول

کا فائدہ یہ ہوا کہ سینکڑوں لوگ ساتھ ساتھ اس کے حفظ کرنے کے لیے تیار ہو گئے.سوم : قلوب میں اسلامی تعلیم راسخ ہونے میں اس طرز نزول کا اہم کردار تھا.اگر اکٹھا نازل ہو جاتا تو اس وقت

لوگوں پر اس کی تعلیمات کا سیکھنا اور ان پر عمل کرنا گراں ہو سکتا تھا.مگر آج اس کی ضرورت نہیں کیوں کہ اب اگر کوئی

مسلمان ہوتا ہے تو اس کے سامنے بہت سے مسلمانوں کا طرز عمل ہوتا ہے اور اسے ان تعلیمات پر عمل کرنے میں

دشواری پیش نہیں آتی.چهارم: رَتَّلْنَهُ تَرْتِيلاً کے الفاظ میں یہ بیان کر دیا کہ اس کی ترتیب بھی دو طرح سے ہوئی تھی.ایک ابتدائی

حالات کے مطابق اور ایک دائمی ترتیب جو نزول کے ساتھ ساتھ قائم کی جارہی تھی.اگر ایک ہی دفعہ قرآن کریم

نازل ہوتا تو اس کی ترتیب یہی ہوتی جو آج ہے.مگر یہ ترتیب اُس دور کے لیے مفید نہ تھی جیسا کہ اُس دور کی

ترتیب آج کے لیے غیر مفید ہے.پنجم : ایک ہی دفعہ قرآن کریم نازل ہونے میں کئی امور جو ابتدائی زمانہ میں صحابہ کے ازدیاد ایمان کا

موجب ہوئے ، بیان نہ ہو سکتے تھے.مثلاً قرآن کریم کی ایک آیت دوسری آیت کی طرف اشارہ نہ کر سکتی.مثلاً

Page 30

الذكر المحفوظ

14

قرآن کریم میں یہ پیشگوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کے نرغہ کے نکال کر صحیح سلامت

لے جائے گا.اگر ایک دفعہ سارا قرآن نازل ہوتا تو یہ نہ کہا جاسکتا تھا کہ دیکھو ایسا ہی ہوا.یہ اسی صورت میں ممکن تھا

جبکہ پیشگوئی والا حصہ پہلے نازل ہو چکا ہوتا اور اس کی طرف اشارہ کرنے والا حصہ بعد میں نازل ہوتا.حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی معہود علیہ السلام فرماتے ہیں:

کافر کہتے کہ کیوں قرآن ایک مرتبہ ہی نازل نہ ہوا.ایسا ہی چاہیے تھا تا وقتا فوقتا ہم تیرے

دل کو تسلی دیتے رہیں اور تا وہ معارف اور علوم جو وقت سے وابستہ ہیں اپنے وقت پر ہی ظاہر

ہوں کیونکہ قبل از وقت کسی بات کا سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے سو اس مصلحت سے خدا نے قرآن شریف

کو تئیس برس تک نازل کیا تا اس مدت تک موعود نشان بھی ظاہر ہو جائیں.(حقیقۃ الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 357)

ششم : اگر ایک ہی بار یہ کتاب دے دی جاتی تو کوئی کہ سکتا تھا کہ کسی نے یہ کتاب بنا کر دے دی ہے.مگر

اس طرح کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ اگر مکہ میں کوئی بنا کر دیتا تھا تو مدینہ میں کون دیتا تھا؟ پھر سفر و حضر میں قرآنی

آیات نازل ہوئیں مجالس میں نازل ہوئیں اور علیحدگی میں بھی نازل ہوئیں.دن کے اوقات میں بھی نازل

ہوئیں اور رات کی تاریکیوں میں بھی نازل ہوئیں.اس طرح یہ شک نابود ہو گیا کہ کوئی شخص یہ کلام بنا کر دے رہا

ہے.جب ہر موقع اور محل کے مطابق آیات نازل ہور ہیں تھیں تو کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہر موقعہ پر کوئی آپ کو

کلام بنا کر دے دیتا ہے.ہفتم: قرآن کریم کا یہ انداز نزول کتب سابقہ میں درج پیشگوئیوں کے عین مطابق ہے.ایک طرف عربوں کا مشہور زمانہ حیرت انگیز حافظہ اور دوسری جانب نزول کی رفتار اتنی کم.اس حقیقت کو

مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم قرآن کی حفاظت کے ان ظاہری ذرائع کو دیکھتے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم

نے خدا تعالیٰ کی راہنمائی کے مطابق اختیار کیے.مثلا کتابت قرآن، حفظ قرآن، تلاوت قرآن تعلیم القرآن،

وغیرہ.ذیل میں ان ذرائع کی کچھ تفصیل بیان کی جاتی ہے تا کہ قاری کو اندازہ ہو سکے کہ کس درجہ جانفشانی اور

عشق و محبت اور اخلاص و وفا کے ساتھ قرآن کریم کی حفاظت کا انتظام کیا گیا اور جن لوگوں نے یہ انتظام کیا،

انہوں نے قرآن کریم میں رد و بدل نہ کرنے کی ہر قیمت چکائی.ابتداء نزول سے ہی کتابت وحی قرآن کا اہتمام

ابن وراق کو یہ خبر جانے کہاں سے پہنچی ہے کہ قرآن کریم کا کبھی کوئی مخصوص متن نہیں رہا.اس بات کے قطعی

ثبوت ملتے ہیں کہ تحریری طور پر جمع قرآن کا کام ابتداء سے ہی شروع ہو گیا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم

Page 31

عہد نبوی میں جمع و تدوین قرآن

15

نے ابتدائی ایامِ نبوت سے ہی وہی قرآن تحریر کروانا شروع کر دی تھی.اس حقیقت کو متقین تسلیم کرتے ہیں.ایام قرآن کر دی اس حقیت تقی کر

مشہور مستشرق اور رومن کیتھولک من کیرم آرمسٹرانگ لکھتی ہیں:

جب بھی کوئی آیت پیغمبر اسلام پر نازل ہوتی ، آپ اسے بلند آواز میں صحابہ کرام کو سناتے

جو اسے یاد کر لیتے اور جو لکھنا جانتے تھے ، اسے لکھ لیتے.( محمد : باب دوم ، صفحہ 61 پبلشرز علی پلاز 30 مزنگ روڈ لا ہور )

اس سلسلہ میں بہت سے دلائل ملتے ہیں جنہیں مختلف انواع میں تقسیم کیا جاسکتا ہے.ذیل میں چند ایک

دلائل درج کیے جاتے ہیں.قرآن کریم سے ثبوت

ایک بہت بڑی گواہی اس بات کی کہ نزول کے ساتھ ساتھ قرآن کریم تحریر کیا جارہا تھا، قرآن کریم سے یہ ملتی

ہے کہ قرآن کریم کی پہلی وحی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (العلق : 2)

یعنی اپنے رب کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا ہے

یہ پہلی وحی ہے اس لیے ظاہر ہے کہ جب یہ نازل ہوئی اس وقت وہی قرآن کی کوئی تحریری صورت نہ تھی اس

لیے اِقْرَأْ الْكِتَابَ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِی خَلَقَ نہیں کہا گیا.مگر اس کے بعد باقاعدہ کتاب کے لفظ کا استعمال

قرآن کریم نے شروع کر دیا.گویا پہلی وحی کے بعد اسے تحریری شکل میں محفوظ کرتے ہی قرآن کریم کا ایک تحریری وجود

تشکیل پانے لگا جس پر لفظ کتاب کا اطلاق ہوتا تھا.اگر ایسانہ ہوتا تو ضرور مخالفین رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم

پر یہ اعتراض کرتے کہ کتاب کا ذکر تو کرتے ہیں مگر کتاب نظر نہیں آتی.چنانچہ بار بار یہ لفظ قرآن کریم میں

استعمال ہوا ہے اور ابتدائی دور میں کسی دوست یا دشمن نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ یہ غلط بیانی کی جارہی ہے.قرآن کریم تو تحریری شکل میں موجود ہے ہی نہیں پھر کیوں کر اسے کتاب کہا جارہا ہے؟ سورۃ الفرقان میں کفار کا

قول محفوظ کیا گیا ہے کہ اُن

کو علم تھا کہ قرآن کریم کی تحریر کا کام زور وشور سے جاری ہے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (الفرقان :6)

اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو گزشتہ لوگوں کے قصے ہیں جو اس نے لکھوا لیے ہیں اور دن رات اس

کے سامنے ان کی املا کروائی جاتی ہے.سورة الفرقان سورۃ مریم سے قبل نازل ہوئی تھی.(البرھان فی علوم القرآن جزء اول صفحہ 193 ) اور

سورۃ مریم چار نبوی کے آخر میں نازل ہونے والی سورت ہے جو پہلی ہجرت حبشہ سے قبل نازل ہو چکی تھی کیونکہ

Page 32

الذكر المحفوظ

16

در بار نجاشی میں اس کے ابتدائی حصہ کی تلاوت کی گئی تھی.(السیرة النبويه لا بن هشام جزء اول صفحه 360) اس

لحاظ سے سورۃ الفرقان کا زمانہ نزول نبوت کا دوسرا یا تیسرا سال بنتا ہے.مشہور متعصب مستشرق ریونڈ وھیری بھی

یہ اعتراف کرتا ہے کہ یہ سورت بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی.The most that can be said of the date of revelation of

this chapter is that they belong to an early period in

Muhammad's ministry of Makkah.(A comprehensive commentry of the Quran by Rev.E.M.Wherry

vol.3 Page 207)

یعنی اس سورت کے متن کی وحی کے بارہ میں زیادہ سے زیادہ یہی کہا جاسکتا ہے کہ یہ حمد (ﷺ) کی

دعوت کے ابتدائی مکی دور کی ہے.پس بالکل ابتدائی زمانہ نبوت میں نازل ہونے والی سورۃ الفرقان میں کفار ہی کا قول محفوظ کیا گیا ہے جس

کے مطابق قرآن نہ صرف یہ کہ لکھا جاتا تھا بلکہ اس کثرت سے لکھا جاتا کہ گویا رات دن اس کی املاء کروائی جارہی

تھی.پس ابتدائی زمانہ نبوت سے ہی قرآن

کریم کی تحریر کا کام اس انداز میں ہور ہا تھا کہ مخالفین کو بھی علم تھا.ذیل

میں چند مزید مثالیں درج کی جاتی ہیں:

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ آيَتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَبَ وَالْحِكْمَةَ - (الجمعة:3)

یعنی وہی ہے جس نے امی لوگوں میں انہی میں سے رسول بھیجا جو ان پر آیات کی تلاوت

کرتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور الکتاب کی تعلیم دیتا ہے اور اس کی حکمت سکھاتا ہے.اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِي (الزمر: 24)

اللہ تعالیٰ نے سب سے خوبصورت بیان ایک دوسرے سے ملتے جلتے مضامین بیان کرنے

والی کتاب کی صورت میں اُتارا ہے

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِكرِ لَمَّا جَاءَ هُمْ وَإِنَّهُ لَكِتُبٌ عَزِيزٌ لَّا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ

مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (حم

السجدة: 43،42)

ترجمہ: یقینا وہ لوگ ( سزا پائیں گے ) جنہوں نے ذکر کا، جب وہ اُن کے پاس آیا، انکار

کر دیا حالانکہ وہ ایک بڑی غالب اور مکرم کتاب کی صورت میں تھا.جھوٹ اُس تک نہ سامنے

سے پہنچ سکتا ہے اور نہ اس کے پیچھے سے.بہت صاحب حکمت ، بہت صاحب تعریف کی طرف

Page 33

عہد نبوی میں جمع و تدوین قرآن

سے اس کا اتارا جانا ہے.17

اور بھی بہت سی آیات ایسی ملتی ہیں جن میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ قرآن کریم تحریری صورت میں موجود تھا.سارے زمانہ نزول میں قرآن کریم اپنے لیے لفظ ”کتاب“ استعمال کرتا چلا جاتا ہے جو دراصل ایک دعوی ہے

کہ قرآن کریم ابتداء نزول سے لکھا جاتا رہا ہے اور مخالفین کی نہ صرف اس دعوئی پر خاموشی بلکہ مختلف مقامات پر

اس حقیقت کا واضح الفاظ میں اعتراف کرنا اس دعوی کی صداقت پر علاوہ دوسرے دلائل کے ایک بڑی دلیل

ہے.علاوہ ازیں بہت سی مستند تاریخی شہادتیں بھی اس حقیقت کی مؤید ہیں.احادیث اور تاریخ سے ثبوت

ام خالد بنت خالد بن سعید بن العاص کی روایت ہے کہ بسم الله الرحمن الرحیم سب سے پہلے

میرے والد ( خالد بن سعید ) نے لکھی تھی اور خالد بن سعید باختلاف روایات تیسرے یا چوتھے یاپانچویں نمبر پر ایمان

لانے والے ہیں.آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد ایمان لائے اور السَّابِقُونَ الْأَوَّلُون میں سے تھے.(الاصابة في تمييز الصحابه الجزء الاول صفحه

(406

اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سے قبل بعض مقتدر صحابہ مثلاً حضرت علی و حضرت عثمان و حضرت ابوبکر

وغیرہ (رضوان

اللہ علیہم اجمعین ) ایمان لا چکے تھے.نیز اس بات کا واضح اشارہ ملتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم

کے علاوہ وحی حضرت خالد بن سعید کے ایمان لانے سے قبل لکھی جارہی تھی اور اگر بسم اللہ کا نزول پہلی مرتبہ ان

کے ایمان لانے سے متصل نہیں ہوا تھا تو بسم اللہ بھی لکھی جاچکی ہوگی.خصوصاً اس صورت حال میں کہ جب

ایمان لانے والے اپنے آپ

کو مخفی رکھتے تھے اور کئی مومن ایک دوسرے سے واقف بھی نہیں تھے.اس لیے

روایات میں اس بارہ میں اختلاف ہے کہ کون کس نمبر پر ایمان لایا.حضرت خالد بن سعید کے ہاتھ کے لکھے

ہوئے نسخہ قرآن کا ذکر کتاب المصاحف میں ملتا ہے کہ یہ نسخہ حرف بحرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا تھا.(كتاب المصاحف لابن ابى داؤد الجزء الثالث: ص 104 اختلاف خطوط المصاحف)

حضرت ابوبکر ، حضرت عثمان، اور حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجمعین بالکل ابتداء میں ایمان قبول کرنے

والوں میں سے ہیں اور یہ سب لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور کاتبین وحی میں بھی شامل تھے یعنی آنحضور نے ان صحابہ

کی کتابت وحی پر با قاعدہ ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی.اس لیے غالب امکان ہے کہ پہلا کا تب وحی بھی انہی میں سے

کوئی ہوگا.چنانچہ تاریخ میں ذکر ملتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت جب بدبخت قاتل نے

آپ پر تلوار کا وار کیا تو اپنے بچاؤ کے لیے آپ نے اپنا دایاں ہاتھ آگے کر دیا.وار ہاتھ پر پڑا اور آپ کی انگلیاں

کٹ گئیں.اس پر آپ نے فرمایا کہ یہ وہ ہاتھ تھا جس نے سب سے پہلے قرآن مجید تحریر کیا تھا.

Page 34

الذكر المحفوظ

18

کتابت وحی کا ایک زبر دست تاریخی ثبوت جو تاریخ اسلام کا ایک اہم ورق بھی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ

کے قبول اسلام کا ایمان افروز واقعہ ہے.جب آپ آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو ( نعوذ باللہ ) قتل کرنے

کے ارادہ سے گھر سے نکلے اور راستہ میں معلوم ہوا کہ خود اپنی بہن اور بہنوئی ایمان لا چکے ہیں تو غصہ میں ان کے

گھر کی طرف چلے گئے.وہاں آپ کے بہنوئی حضرت خباب بن الارت قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے.آہٹ پاکر حضرت عمر کی بہن فاطمہ نے خباب رضی اللہ عنہ کو اور ان اوراق کو جن پر قرآن لکھا ہوا تھا چھپا دیا.پھر

بعد میں حضرت عمر نے ان سے وہ اور اق لے کر پڑھے.یہ واقعہ سنہ 5 یا 6 نبوی کا ہے.(شرح القسطلانی الجزء الاول

صفحہ 272) اور اس بات کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ قرآن کریم ابتدائی زمانہ سے جبکہ اسلام اپنی کمزور حالت میں تھا

لکھا جاتا تھا.اس مشہور روایت میں واضح طور پر اس بات کا ذکر ہے کہ اس ابتدائی زمانہ میں صحابہ کے پاس تحریری

شکل میں قرآن کریم موجود تھا.پھر حضرت رافع بن مالک ایک انصاری صحابی کو آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت عقبہ اولیٰ کے وقت

سورۃ یوسف کا مسودہ مدینہ کے مسلمانوں کے لیے عطا فرمایا تھا.بعد میں بھی حضرت رافع کچھ عرصہ کے لیے

رسول کریم کی خدمت میں رہے.اس اثناء میں سورۃ طہ نازل ہوئی اور اس کا مسودہ بھی ساتھ لے کر مدینہ منورہ

گئے.(اسد الغابہ زیر حالات حضرت رافع بن مالک بن عجلان )

پھر ہجرت کا مشہور واقعہ اس حقیقت کا ثبوت ہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی وحی کے ممکنہ نزول

کے پیش نظر سفر و حضر میں بھی سامان تحریر اپنے پاس رکھا کرتے تھے.ہجرت جیسے موقع پر جبکہ جان کو خطرہ تھا اور

دشمنوں کے نرغے سے نکل کر مدینہ پہنچنا بظاہر ناممکن دکھائی دیتا تھا، آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم سامان تحریر ساتھ لے

کر چلے.چنانچہ جب سراقہ بن مالک تعاقب کرتا ہوا آپ کے قریب آ پہنچا اور الہی تائید آپ کے شامل حال

دیکھ کر آپ سے امان کا طالب ہوا اور درخواست کی :

ان يكتب لي كتاب امن فامر عامر بن فہیرہ فكتب في رقعة من

(بخاری کتاب المناقب باب هجرة النبي و اصحابه الى المدينة)

ادیم

کہ مجھے پروانہ امن دے دیا جائے.اس پر آپ نے عامر بن فہیرہ کو حکم دیا اور انہوں نے

چمڑے کے ایک ورق پر مجھے پروانہ امن لکھ دیا

پس سراقہ بن مالک کی درخواست پر یکا یک اس صحرائے لق و دق میں سامان

تحریر مہیا ہو جانا اس بات کا

کس قدر واضح اور بڑا ثبوت ہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم خطر ناک سے خطرناک حالات میں بھی وحی الہی کی

کتابت کے خیال سے غافل نہ ہوتے تھے.اس واقعہ سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ مخالفین میں بھی یہ بات مشہور و معروف

تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامان تحریر اپنے پاس رکھتے ہیں تبھی تو سراقہ نے درخواست کی.

Page 35

عہد نبوی میں جمع و تدوین قرآن

19

ان سب واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی زمانہ سے ہی قرآن کریم تحریری صورت میں محفوظ کیا جاتا رہا

تھا اور جہاں جہاں مسلمان موجود ہوتے وہاں وہاں علاوہ درس و تدریس کے وحی الہی کی تحریری صورت میں

اشاعت ہوتی تھی.اس بات کے دلائل تو بہت ہیں کہ بعد کے زمانہ میں جب کہ اسلام کمزوری کی حالت سے نکلا

تو اس وقت قرآن کریم کے بہت سے نسخہ جات موجود تھے.نیز یہ کہ کتابت قرآن کا یہ کام رسول کریم صلی اللہ علیہ

والہ وسلم کے زیر نگرانی ہوتا تھا.ذیل میں چند روایات بطور نمونہ درج کی جاتی ہیں....لما نزلت لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرَ أُولِى الضَّرَرِ وَ الْمُجَاهِدُونَ

فِي سَبِيلِ الله قال النبي صلى الله عليه و سلم ادع الى زيد او ليجئ باللوح

و القلم والكتف او الكتف والدواة ثم قال اكتب لا يستوى.....(بخاری کتاب التفسير باب قوله تعالى لايستوى القاعدون)

یعنی جب آیت لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرَ أُولِى الضَّرَرِ وَ

الْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ “ ( النساء : 96) نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے زید کو

بلا بھیجا اور وہ لوح اور قلم اور (اونٹ کے) شانہ کی ہڈی کے ساتھ یا راوی کا خیال ہے کہ شانہ کی

ہڑی یا دوات کے ساتھ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا لکھو لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ

الْمُؤْمِنِينَ غَيْرَ أُولِى الضَّرَرِ وَ الْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا واضح ارشاد موجود ہے کہ فلا يـمـــس الـقـرآن انسان الا و هو

66

طاھر یعنی پاک آدمی کے سوا قر آن کو کوئی بھی نہ چھوئے.اسی طرح روایت ملتی ہے کہ:

عن عبد الله بن عمر قال نهى رسول الله ﷺ ان يسافر بالقرآن الى ارض العدو

(مسلم كتاب الامارة باب النهى ان يسافر بالفصحف الى ارض الكفار....)

حضرت عبد اللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا

ہے کہ اپنے ساتھ نسخہ قرآن لے کر دشمن کی سرزمین میں سفر کیا جائے.اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کو اس بات کا شوق تھا کہ سفر و حضر میں ان کے پاس خدا کا کلام لکھا ہوا

موجود ہو جسے وہ پڑھتے رہیں اور ہر وقت حتی کہ حالت جنگ میں بھی نسخہ قرآن اپنے ساتھ رکھنا چاہتے تھے.کتابت قرآن کا مزید ثبوت کا تب وحی حضرت زید بن ثابت کی اس روایت سے ملتا ہے.آپ فرماتے ہیں:

عن زيد بن ثابت قال كنا عند النبي ﷺ نؤلف القرآن من الرقاع

(ترمزی کتاب المناقب عن رسول الله باب في فضل الشام و اليمن)

(الاتقان: الجزء الاول ؛ النوع الثامن عشر ؛ جمع القرآن و ترتيبه ، صفحه:58)

(تفسير روح المعانى جزء اول صفحه 21 مكتبه امدادیه ملتان)

Page 36

الذكر المحفوظ

20

ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے زیر نگرانی کپڑے یا چمڑے کے ٹکڑوں پر قرآن کریم

تحریر کیا کرتے تھے.پھر بخاری میں ایک روایت ہے جس میں حضرت ابو بکر حضرت زید بن ثابت سے فرماتے ہیں:

نیز آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے کاتب وحی بھی تھے.اس لیے میرا خیال ہے

کہ آپ ہی یہ کام کریں کہ مختلف چیزوں پر لکھے ہوئے حصہ ہائے قرآن کو تلاش کریں اور

سارے قرآن کو ایک جگہ جمع کر دیں.اس پر حضرت ابوبکر نے مجھ سے مسلسل اتنا اصرار کیا کہ

آخر خدا نے مجھے بھی اس معاملہ میں شرح صدر عطا فرمایا جس بارہ میں حضرت ابوبکر و عمر (رضی

اللہ عنھما) کو شرح صدر عطا فر مایا تھا.تب میں نے مختلف جگہوں اور چیزوں سے قرآن کی آیات

جمع کیں جو کھجور کی ٹہنی کی ڈنٹھل اور پتھر کی باریک سلوں اور لوگوں کے سینوں میں محفوظ تھیں.(بخاری کتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن

اس روایت سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتابت قرآن کریم کا خاص اہتمام فرماتے

اور اس مقصد کے لیے با قاعدہ کا تین مقرر تھے اور آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت سارا قرآن کریم

تحریری صورت میں محفوظ تھا.آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا ایک ارشاد یہ ملتا ہے:

لا تكتبوا عنّى شيئا سوى القرآن

(مسند احمد بن حنبل؛ الباقى مسند المكثرين : مسند ابی سعید الخذری)

یعنی مجھ سے قرآن کے علاوہ کچھ نہ لکھا کرو.اسی طرح فرمایا:

لا تكتبوا عنى و من كتب عنى غير القرآن فلیمحه

(مسلم كتاب الذهد باب التثبت في الحديث و حكم كتابة العلم)

حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا کہ میرے

حوالہ سے کوئی چیز نہ لکھا کرو اور اگر کسی نے قرآن کے علاوہ کچھ اور لکھا ہو تو اس کو مٹادے.یہ روایت بھی جہاں کتابت وحی قرآن کو بیان کرتی ہے وہاں وحی قرآن کو ہر دوسری چیز سے جدا، ممتاز اور

پاک رکھنے کی مساعی پر بھی خوب روشنی ڈالتی ہے.اس سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ میں قرآن کریم تحریر کرنے کا

عام رواج تھا اور اس خطرہ کے پیش نظر کہ کہیں آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات قرآن کریم کی آیات کے

ساتھ مل جل نہ جائیں آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی.چنانچہ صحابہ نے اس نصیحت پر بھی لبیک کہا.حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

Page 37

عہد نبوی میں جمع و تدوین قرآن

21

مَا كَتَبْنَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا الْقُرْآنَ وَ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ

(صحیح بخارى كتاب الجزية باب اثم من عاهد ثم غدر

”ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوائے قرآن کے اور جو کچھ اس صحیفہ میں ہے،

اور کچھ نہیں لکھا“

اسی طرح فرماتے ہیں

مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرَؤُهُ إِلَّا كِتَابِ اللهِ غَيْرَ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ

(صحيح بخارى كتاب الفرائض باب اثم من تبرا مواليه)

ہمارے پاس پڑھنے کے لیے سوائے صحیفہ خداوندی اور اس کتاب کے اور کوئی کتاب نہ تھی

اسی طرح رسول

کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ملتا ہے کہ:

جو شخص پسند کرتا ہے کہ اسے اللہ اور اس کے رسول کی محبت حاصل ہو جائے تو اسے چاہیے کہ

66

قرآن مجید مُصْحَف “ سے دیکھ کر پڑھے.(الاتقان في علوم القرآن الجزء الاول صفحه 110)

حضرت اوس ثقفی سے یہ حدیث مروی ہے کہ:

زبانی قرآن پڑھنے کا ایک ہزار درجے ثواب ہے اور دیکھ کر پڑھنے کا ثواب اس سے

دو ہزار درجے تک زیادہ ہے.(البرهان في علوم القرآن جزء اول صفحه 462)

مندرجہ بالا تمام احادیث بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر بیان کر رہی ہیں کہ ابتداء اسلام سے ہی قرآن مجید تحریر کیا

جاتا تھا اور بہت سے صحابہ کرام کے پاس قرآن کریم کا کچھ نہ کچھ حصہ تحریری صورت میں ضرور موجود رہتا تھا جو

کتابت وحی قرآن

کا نا قابل تردید ثبوت ہے.اس کا ایک ثبوت

تعلیم القرآن کے باب میں قاری کو ملے گا کہ کس

طرح وسیع پیمانے پر تعلیم القرآن کی باقاعدہ کلاسز ہوا کرتی تھیں اور قرآن کریم کے کافی نسخہ جات نہ ہوں تو اس

طرح وسیع پیمانہ پر یہ کلاسز منعقد کرنا ناممکن تھا.کاتبین وحی

آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص چند صحابہ کو کتابت وحی قرآن کے لیے مقر فر مایا ہوا تھا.صحیح بخاری

میں درج حضرت انس رضی اللہ عنہ کی دوروایات کے مطابق ان میں سے انصار صحابہ کی تعداد پانچ تک بیان ہوئی

ہے.یعنی حضرت معاذ بن جبل، حضرت زید بن ثابت، حضرت ابوزیڈ اور حضرت ابودرداء.دوسری روایت

میں حضرت ابو درداء کی جگہ حضرت ابی بن کعب کا نام ملتا ہے.(بخاری کتاب فضائل القرآن باب القراء من اصحاب النبى علـ

لله الله

Page 38

الذكر المحفوظ

22

اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف یہی صحابہ قرآن کریم کی وحی کو نزول کے ساتھ ساتھ تحریر کیا کرتے تھے.بلکہ اور

بھی بہت سے صحابہ تھے جن کا تاریخ اسلام نے بطور خاص کتابت وحی قرآن کے حوالہ سے ذکر کیا ہے.مشہور

کاتبین میں خلفاء راشدین ، حضرت زبیر بن العوام ، حضرت شرجیل بن حسنہ ، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت

ابی بن کعب اور حضرت زید بن ثابت شامل ہیں.ان میں سے حضرت زید رضی اللہ عنہ تو آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم

کے خاص کا تب وحی تھے.لیکن ان کے ساتھ اور کا تین کی بھی آنحضور نے ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی.روایت ہے:

اذا نزل عليه شيء دعا بعض من كان يكتب

(مسند احمد بن حنبل؛ مسند عشرة المبشرين بالجنة مسند عثمان بن عفان

یعنی جب کوئی آیت نازل ہوتی تو آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم ان میں سے کسی کو بلا لیتے

جو لکھنے پر مامور تھے.یہ بھی یا درکھنا چاہیے کہ بہت سے صحابہ ذاتی طور پر قرآن کریم تحریر کیا کرتے تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ و

الہ وسلم کے حضور پیش کر کے اپنے اپنے نسخہ کے مستند ہونے کو یقینی بناتے.عمدۃ القاری میں ہے:

پہلے کا تب وحی عبداللہ بن ابی سرح تھے.یہ بعد میں مرتد ہو گئے تھے اور فتح مکہ کے موقع پر

دوبارہ اسلام قبول کر لیا اور قرآن کے کاتبین میں خلفاء اربعہ کے علاوہ زبیر بن عوام، سعید بن

عاص بن امیہ کے دو بیٹے خالد اور ابان، حنظلہ بن ربیع الاسدی، معیقیب بن ابی فاطمہ، عبداللہ

بن ارقم زہری ، شرجیل بن حسنہ اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم شامل ہیں.اور مدینہ میں جن

لوگوں نے وحی قرآن کو لکھنے کا کام کیا ان میں اُبی بن کعب اور اس سے پہلے کے کاتب وحی زید بن

ثابت شامل ہیں اور بھی بہت سے لوگ ان کے ساتھ شامل ہیں.(عمدة القارى شرح بخاری جلد 20 كتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن صفحه 19)

تاریخی حقائق کی روشنی میں عبداللہ بن ابی سرح کو پہلا کاتب وحی لکھنا درست نہیں.کیونکہ یہ ابتدائی مومنین

میں سے نہیں ہیں بلکہ ان سے قبل کئی کبار صحابہ جولکھنا پڑھنا جانتے تھے ایمان لا چکے تھے.ان میں حضرت

ابو بکر،

حضرت علی، اور حضرت عثمان وغیرہ شامل ہیں.پس پہلا کاتب وحی ان ابتدائی مومنین میں سے ہی کوئی ہے.اس روایت میں پندرہ معین اصحاب کا ذکر ہے.تاریخ طبری میں دس اصحاب کے نام دیئے گئے ہیں جن میں

سے آٹھ مندرجہ بالا فہرست میں سے ہیں اور بقیہ دو حضرت علاء بن حضرمی اور معاویہ بن ابی سفیان کے نام ہیں.تاريخ الامم والملوك تاريخ طبرى جزء ثانی صفحه (421)

پھر عرض الانوار میں تاریخ طبری ، صحاح ستہ اور طبقات ابن سعد کے حوالہ سے کاتبین وحی کی ایک لمبی

Page 39

23

عہد نبوی میں جمع و تدوین قرآن

فہرست دی گئی ہے جس میں مندرجہ بالا سترہ (17) اصحاب کے علاوہ مزید گیارہ (11) اصحاب حضرت عبداللہ

بن سعد ، خالد بن ولید، محمد بن مسلمہ ، عبداللہ بن عبد اللہ بن ابی بن سلول ، مغیرہ بن شعبہ، عمرو بن العاص، جہم بن

صلت ، ثابت بن قیس بن شماس ، حذیفہ بن یمان ، عامر بن فہیرہ اور سعید بن جبیر رضی اللہ عنہم کے نام شامل ہیں.( عرض الانوار صفحہ 41 42 43 از قاضی عبد الصمد سیوہاروی مطبوعہ حمید برقی پریس دہلی.سن

اشاعت 1359 طبع اوّل)

اس طرح صرف ان تین روایات کو جمع کیا جائے تو کل 128 ایسے معین اصحاب کے نام ثابت ہوتے ہیں جن کو

بطورِ خاص کتابت وحی کی سعادت نصیب ہوئی.محققین خاص طور پر قرآن کریم کی کتابت کرنے والے صحابہ کرام

رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعداد چالیس تک بیان کی ہے.عام طور پر تو بہت سے صحابہ ذاتی طور پر قرآن کریم کے

نسخے تحریر کیا کرتے تھے.کاتبین کی تعداد کا اختلاف کوئی ایسا تاریخی اختلاف نہیں کہ جس میں ایک محقق ایک صحابی کے کاتب وحی

ہونے کا قائل ہے اور دوسرا محقق اس صحابی کے کاتب وحی ہونے کا قائل نہیں.بلکہ جس محقق کو تحقیق کے بعد جتنے

کاتبین صحابہ کا علم ہوا اس نے ان کے نام درج کر دیے اور جن صحابہ کا اُسے علم نہ ہوا ان کے نام دوسرے محققین

نے درج کر دیے.اُس دور میں رابطہ کی ایسی سہولیات تو میسر نہیں تھیں جیسی آج ہیں کہ ہر محقق کو ہر کا تب کا علم

ہوسکتا اور پھر فاصلے زیادہ ہونے کی وجہ سے ایک محقق دوسرے محققین اور علماء کی تحقیقات سے اس طرح فائدہ بھی

نہیں اُٹھا سکتا تھا جس طرح آج کے دور میں اُٹھایا جاتا ہے.ان صحابہ کے علاوہ بہت سے دیگر صحابہ کے مصاحف مشہور ہیں اور عام طور پر صحابہ کے پاس قرآن کریم کے

نسخہ جات بہت عام تھے.کسی کے پاس کچھ سورتیں لکھی ہوتیں اور کسی کے پاس کچھ صحابہ اپنی اپنی ضرورت،

علمیت اور شوق و اخلاص کے مطابق بھی قرآن جمع کرتے مثلاً حضرت عائشہ(بخاری فضائل القرآن باب

تاليف القرآن ).بعض صحابہ اپنے صحائف میں وہ سورتیں درج نہ کرتے جو انکو حفظ ہوتیں اور وہ سورتیں درج

کرتے جو حفظ نہ ہوتیں.اس طرح ایک کی لکھی ہوئی سورتیں دوسرے صحابی کے نسخہ میں موجود نہ ہوتیں بلکہ اس

صحابی کے پاس اس کے علم اور ضرورت کے مطابق دوسری چند سورتیں ہوتیں (بخاری کتاب فضائل

القرآن باب تعليم الصبیان القرآن.پھر بعض صحابہ نے بعض آیات کی تفسیر میں آنحضور صلی اللہ علیہ و

الہ وسلم سے کچھ سنا ہوتا تو انہیں بطور حاشیہ اپنے صحیفہ میں درج کرلیتے اور یہ علم ہوتا کہ یہ حصہ متن قرآن نہیں ہے

بلکہ حاشیہ ہے اور عام علم میں بھی یہ بات ہوتی کیونکہ اکثر لوگوں کو قرآن حفظ تھا اور خلط ملط ہونے کا کوئی خطرہ

نہیں تھا.لیکن پھر بھی آنحضور نے حفاظت قرآن کے ضمن میں کمال احتیاط کا نمونہ دکھاتے ہوئے اپنے فرمودات

لکھنے سے منع فرما دیا تا کہ خلط ہونے کا شائبہ بھی ختم ہو جائے.خلاصہ یہ کہ کبار صحابہ کے پاس ذاتی طور پر تحریر کیے

Page 40

الذكر المحفوظ

24

ہوئے قرآن کے نسخہ جات موجود تھے، اور بے شمار صحابہ کے پاس اپنے اپنے نسخہ جات موجود تھے جو فی ذاتہ تو نامکمل

تھے مگر مجموعی طور پر ان میں سارا قرآن

لکھا ہوا تھا.عہد نبوی میں کتابت قرآن کا طریقہ اور ذرائع

عہد نبوی میں عرب میں کاغذ بہت کم دستیاب تھا اور عام طور پر دسترس سے بھی باہر تھا.اس لیے قرآن کی وحی

کاغذ پر بہت کم لکھی گئی.اکثر حصہ عربوں کے دستور کے مطابق اس مقصد کے لیے مروج مختلف چیزوں پر لکھا

گیا.ان اشیاء کے نام کسی ایک جگہ اکٹھے نہیں ملتے.بخاری، الاتقان، کتاب المصاحف، عمدۃ القاری اور دیگر

کتب میں جو روایات جمع کی گئی ہیں ان سے مندرجہ ذیل نام ملتے ہیں.ا.کھجور کی شاخ کے ڈنٹھل

۲.باریک سفید پتھر کی سلیں.۳.اونٹ کے شانہ کی ہڈیاں

۴.اونٹ کی پسلی کی ہڈیاں

۵.اونٹ کی کاٹھی کی لکڑیاں.لکڑی کی تختیاں

ے.چمڑے کے ٹکڑے

۹.پتلی جھلی..کھال

۱۰.کاغذ

گزشتہ صفحات میں روایات درج کی جاچکی ہیں جن سے یہ نتائج اخذ ہوتے ہیں کہ جونہی کوئی آیت نازل

ہوتی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم فوری طور پر کسی کا تب و بلا کر لکھوا دیتے.کاتبین وحی جب آیت لکھ

لیتے تو آپ پہلے پڑھوا کے سنتے چنانچہ زید بن ثابت کا بیان ہے کہ فان كــان فـيـه سقط اقامه ، یعنی اگر

کوئی غلطی ہوتی تو اس کی تصحیح کروا دیتے اور حفظ پر مقر صحابہ کو فورا اپنی نگرانی میں حفظ کروا دیتے جو آگے دیگر صحابہ کو

حفظ کرواتے اور یہ سلسلہ چلتا رہتا.صحابہ کرام کثرت کے ساتھ فوری طور پر نئی آنے والی وحی کو حفظ کر لیتے اور

اپنے اپنے ذاتی صحائف میں درج کر لیتے اور پھر اپنا حفظ اور اپنی تحریرات رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی

خدمت میں پیش کر کے اُن کی درستگی کی سند حاصل کرتے اور پھر صحابہ کثرت تلاوت سے اور گاہے گا ہے ایک

دوسرے کے سامنے اپنا حفظ پیش کر کے اپنے اور دوسرے صحابہ کے حفظ کی حفاظت کرتے.آنحضور صلی اللہ علیہ

وسلم بھی وقتافوقتاً صحابہ سے قرآن کریم سنتے رہتے.عبید نبوی میں قرآن کریم مکمل طور پر تحریری صورت میں جمع ہو چکا تھا

یہ بات بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ کتابت قرآن پر مقرر صحابہ نے اپنا فرض ادا کرتے ہوئے نزول کے

ساتھ ساتھ تحریر کرتے ہوئے مکمل قرآن مجید کے نسخہ جات تیار کر لیے تھے جو اپنی جگہ جمع قرآن کا ایک اہم باب

Page 41

عہد نبوی میں جمع و تدوین قرآن

25

ہے.اس سلسلہ میں صحیح بخاری کی روایت ہے.حضرت انس انصار کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ جَمَعَ الْقُرْآنَ

عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْبَعَةٌ كُلُّهُمْ مِنْ الْأَنْصَارِ أُبَيُّ

بْنُ كَعْب وَمُعَاذُ بْنُ جَبَل وَزَيْدُ بْنُ ثَابت وَأَبُو زَيْد تَابَعَهُ الْفَضْلُ عَنْ

حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدِ عَنْ تُمَامَةَ عَنْ أَنَسٍ

” قتادہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک سے ان لوگوں کے بارہ میں پوچھا

جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نگرانی میں قرآن کریم کو جمع کیا.آپ نے فرمایا.چار

آدمی ہیں جو کہ سارے انصاری ہیں.اُبی بن کعب، معاذ بن جبل ، زید بن ثابت اور ابوزید.پھر اس سے اگلی روایت میں ہے کہ:

حَدَّثَنِي ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ وَتُمَامَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ مَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَحْمَعْ الْقُرْآنَ غَيْرُ أَرْبَعَةِ أَبُو الدَّرْدَاءِ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ

وَزَيْدُ بْنُ ثَابِت وَأَبُو زَيْد قَالَ وَنَحْنُ وَرِثْنَاهُ

(بخاری کتاب فضائل القرآن باب القراء من اصحاب النبى

صلى الله

حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی وفات کے وقت تک چار

66

اشخاص نے قرآن کریم کو جمع کیا تھا.ابو درداء، معاذ بن جبل ، زید بن ثابت اور ابوزید

حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ان دونوں روایتوں میں تین نام حضرت معاذ بن جبل، حضرت زید بن ثابت اور

حضرت ابوزید مشترک ہیں اور ایک روایت میں حضرت ابو درداء اور دوسری روایت میں حضرت ابی بن کعب کا

نام ہے.اس طرح صرف ان دو روایتوں کو جمع کرنے سے انصار میں سے صرف حضرت انس" کے قبیلہ سے ہی

پانچ اصحاب النبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم ایسے ثابت ہوتے ہیں جنہوں نے پورا پورا قرآن مجید جمع کیا ہوا تھا.علامہ ذہبی نے طبقات القراء میں لکھا ہے:

علامہ ابن سعد نے بھی طبقات قسم ثانی جلد 2 ص 112 میں بعض ایسے صحابہ کے نام شمار کیے

ہیں جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی حیات مبارکہ میں پورا قرآن جمع کیا تھا.( بحوالہ جمع و تدوین قرآن از سید صدیق حسن صاحب مطبع معارف لکھنو 1964 صفحہ 13 )

پھر صحابہ کے متفرق نسخے موجود تھے جن میں مجموعی طور پر مکمل قرآن کریم موجود تھا جیسے حضرت عبد اللہ بن

مسعود رضی اللہ عنہ نے قرآن کی بہت سی سورتیں ترتیب نزولی کے مطابق جمع کی تھیں.(بخاری فضائل

القرآن باب تاليف القرآن ( حضرت ابن عباس نے بھی قرآن کریم کا ایک نسخہ لکھا تھا جس میں چند سورتیں

Page 42

الذكر المحفوظ

26

تھیں (بخاری کتاب فضائل القرآن باب تعليم الصبيان القرآن ).حضرت عائشہ نے قرآن

کریم کا ایک نسخہ جمع کیا ہوا تھا (بخاری فضائل القرآن باب تاليف القرآن ) کتاب المصاحف میں

دیگر امہات المؤمنین کے صحائف کا بھی ذکر ہے.مشہور شیعہ تفسیر مجمع البیان میں علامہ طبرسی حفاظت قرآن کا ذکر کرتے ہوئے اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ

قرآن

کریم بعینہ محفوظ ہے جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا اور وہی تحریر ایک تو اتر کے ساتھ ہم

تک پہنچی ہے اور اپنی تائید میں ایک حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

و كذالك القول في كتاب الـمـزنـي.....ان القرآن كان على عهد

رسول الله (ص) مجموعا مؤلفا على ما هو عليه الان

(ابوالفضل بن الحسن الطبرسي: مجمع البيان الجزء الاول: الفن الخامس صفحه 15

الناشر مكتبه علميه الاسلاميه (ملتان)

یعنی یہی بات علامہ مزنی بھی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں...کہ قرآن رسول کریم کے دور میں

ہی جمع ہو گیا تھا اور اسی طرح تالیف ہو گیا تھا جیسا کہ آج کے دور میں ہے.نامی گرامی مستشرق بھی کھلے دل سے یہ اعتراف کرتے ہیں کہ قرآن کریم رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی

نگرانی میں ہی مکمل طور پر تحریری صورت میں محفوظ کر لیا گیا تھا.آج تک یہ غیر مبدل اور غیر محرف ہے اور محفوظ

حالت میں ہم تک پہنچا ہے اور بالفاظ میور ” ہمارے پاس ہر ایک قسم کی ضمانت موجود ہے، اندرونی شہادت کی

بھی اور بیرونی کی بھی کہ یہ کتاب جو ہمارے پاس ہے، وہی ہے جو خود محمد ( صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے دنیا کے

سامنے پیش کی تھی اور اسے استعمال کیا کرتے تھے.“ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرنے والے محققین ہر دور میں یہ

گواہیاں دیتے چلے آئے ہیں.جن کا ذکر اپنے مقام پر قاری کو ملے گا.آج حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ